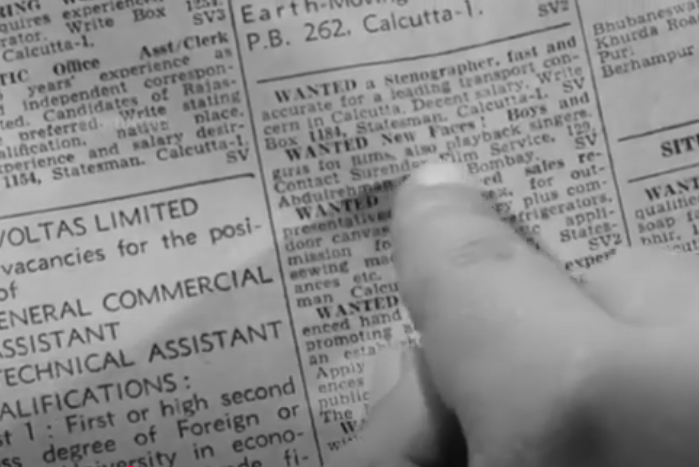

সিনেমা, সাহিত্য, স্মৃতিকথা থেকে বোঝা যায়, দেশভাগের পরে বহু বাঙালি মেয়ের, বিশেষত উদ্বাস্তু মেয়ের রোজগারের সুযোগ মেলে টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠে টাইপ-ইশকুল, ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে সেখানে মিনিট প্রতি শব্দসংখ্যা বাড়াতে শেখে মেয়েরা। ‘পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট’। শর্টহ্যান্ড, টাইপ ছাড়াও ড্রাইভিং জানা প্রার্থীদের আবেদন করতে বলা হয়েছিল একটি বিজ্ঞাপনে। লেখা ছিল ‘মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।’ বিজ্ঞাপন, সিনেমা, সাহিত্য সব ক্ষেত্রেই এইরকম উদাহরণ মিলবে বহু।

ডার্লিং,

টাইপ করা চিঠি পেয়ে রাগ করো না। এ চিঠি হাতে লেখারই সমান। আমার টাইপরাইটার মেশিনটি বড় ভাল। যন্ত্র হলেও আমার মনের কথা বোঝে। মনের কথা শোনবার জন্য এত দিন শুধু ও-ই ছিল।… সারাদিন কত চিঠি টাইপ করি কিন্তু তাতে থাকে ভিজে পাটের হিসেব, কিম্বা চায়ের বাজারদর। ‘ডিয়ার সার’ ও ‘ডিয়ার সারস্’-এর মরুভূমিতে ‘ডার্লিং’ লিখতে বুকের ভিতর কেমন লাগে। কবে আসছ দেখা দিতে?

ইতি–

তোমারই হেলেন।

পেশায় টাইপিস্ট হেলেন গ্রুবার্ট প্রেমিকের কাছে প্রতারিত হয়ে তার নামে মামলা করায় টাইপ করা এই চিঠির বয়ান নথি হিসাবে আবার টাইপ করতে হয় সাহেব ব্যারিস্টারের বাবু শংকরকে। সে বিবরণ রয়েছে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত ‘কত অজানারে’ বইতে।

বইয়ের শুরুতেই শংকর লিখছেন, ‘এ সব অনেক দিন আগের কথা।’ বস্তুত, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে যে মেয়েরা টাইপিস্টের কাজ করতেন, তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন ইউরোপীয় বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ১৯২৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নির্বাক ছবি ‘টাইপিস্ট গার্ল’-এর নায়িকা ছিলেন রুবি মায়ার্স, যিনি ‘সুলোচনা’ নামে বিখ্যাত হন। শরীরে ছিল তাঁর বাগদাদী ইহুদি রক্ত। রুবি যখন সিনেমায় নামার প্রস্তাব পান, তিনি তখন কলকাতায় চাকরি করতেন টেলিফোন অপারেটর হিসাবে। ইংরেজ আমলে টেলিফোন অপারেটর, নার্স বা স্টেনোগ্রাফার-টাইপিস্টের চাকরিতে বাঙালি মেয়েদের দেখা যেত না বললেই চলে। গত শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত এ দেশে টাইপিস্টের চাকরিতে আসতেন মূলত পুরুষেরা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে ১৯০০ সালেই স্টেনোগ্রাফার-টাইপিস্টদের ৭৭% ছিলেন মহিলা। ইতিহাসবিদ ডেভিড আর্নল্ডের মতে, ইংরেজ আমলে এ দেশের বিভিন্ন সরকারি দফতর মাঝেমাঝে বিজ্ঞাপন দিয়ে টাইপিস্ট হিসাবে ইউরোপীয় মেয়েদের চাইত, কারণ মনে করা হত মেয়েদের হাতে গোপন নথিপত্র ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা কম।

সিনেমা, সাহিত্য, স্মৃতিকথা থেকে বোঝা যায়, দেশভাগের পরে বহু বাঙালি মেয়ের, বিশেষত উদ্বাস্তু মেয়ের রোজগারের সুযোগ মেলে টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠে টাইপ-ইশকুল, ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে সেখানে মিনিট প্রতি শব্দসংখ্যা বাড়াতে শেখে মেয়েরা। ১৯৫৮ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখছি হেদুয়ার উত্তরে নিউ জর্জ কমার্শিয়াল কলেজের বিজ্ঞাপন– ‘শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিক্ষার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান, মহিলাদের পৃথক সুবন্দোবস্ত আছে’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ জানুয়ারি)। সে সময়ের খবরের কাগজ ঘাঁটলে এমন বিজ্ঞাপন মেলে ভূরি ভূরি। শিয়ালদহের পাঁচু খানসামা লেনে অবস্থিত রয়্যাল কলেজের আবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় শাখা ছিল। তাদের টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডের ‘ফুল কোর্স’-এর বিজ্ঞাপনে এক মাস, তিন মাস এবং ছ’মাসের কোর্স ফি বলে দেওয়া ছিল। এক মাসের শর্টহ্যান্ডের কোর্সের ফি ২০ টাকা, টাইপরাইটিং-এর ১৫ টাকা। এই রয়্যাল কলেজেই আবার টাইপ মেশিন কেনাবেচা এবং মেরামতের কাজও হত (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ জানুয়ারি, ১৯৫৮)। সেদিনের কাগজের ওই পাতাতেই ভবানীপুর কমার্শিয়াল কলেজ টাইপিং শর্টহ্যান্ড শেখানোর বিজ্ঞাপনে লিখেছে, ‘মেশিনগুলি প্রায় নতুন।’ কর্মখালি বিভাগে দেখছি স্বরাষ্ট্র বিভাগ অস্থায়ী স্টেনোগ্রাফার চায়, শর্টহ্যান্ডের স্পিড হতে হবে মিনিটে ১০০ শব্দ, টাইপের ৩০ শব্দ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ জানুয়ারি, ১৯৫৮)।

সংখ্যার হিসাবে ঠিক কত জন মেয়ে টাইপিস্ট হিসাবে কাজ করতেন তা আন্দাজ করা মুশকিল। সেনসাসের তথ্যে কলকাতা শিল্পাঞ্চলে ব্যবসার ক্ষেত্র ধরে ধরে মহিলা ও পুরুষ কর্মীর সংখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু টাইপিস্ট যেহেতু কাজ করতেন সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারি-বেসরকারি অফিসে, আলাদা করে তাই সে হিসাব পাওয়া যায় না। তার ওপরে আবার জলির মতো মেয়েদের ধরলে হিসাবটা আরও কঠিন হয়ে যায়। জানবাজারের নিষিদ্ধপল্লির ফিরিঙ্গি মেয়ে জলি, যার বড় বড় দুটো নীল চোখ। তারাপদ রায়ের ‘টাইপরাইটার’ গল্পের চরিত্র সে। গল্পের অদ্ভুত মোচড়ে একটা পুরনো টাইপরাইটার পেয়ে বাড়িওয়ালির আপত্তি অগ্রাহ্য করে জলির ঘরের সামনে বোর্ড ঝোলে, ‘টাইপিং ডান হিয়ার। এখানে টাইপ করা হয়।’

………………………………..

টাইপিস্ট যেহেতু কাজ করতেন সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারি-বেসরকারি অফিসে, আলাদা করে তাই সে হিসাব পাওয়া যায় না। তার ওপরে আবার জলির মতো মেয়েদের ধরলে হিসাবটা আরও কঠিন হয়ে যায়। জানবাজারের নিষিদ্ধপল্লির ফিরিঙ্গি মেয়ে জলি, যার বড় বড় দুটো নীল চোখ। তারাপদ রায়ের ‘টাইপরাইটার’ গল্পের চরিত্র সে। গল্পের অদ্ভুত মোচড়ে একটা পুরনো টাইপরাইটার পেয়ে বাড়িওয়ালির আপত্তি অগ্রাহ্য করে জলির ঘরের সামনে বোর্ড ঝোলে, ‘টাইপিং ডান হিয়ার। এখানে টাইপ করা হয়।’

………………………………..

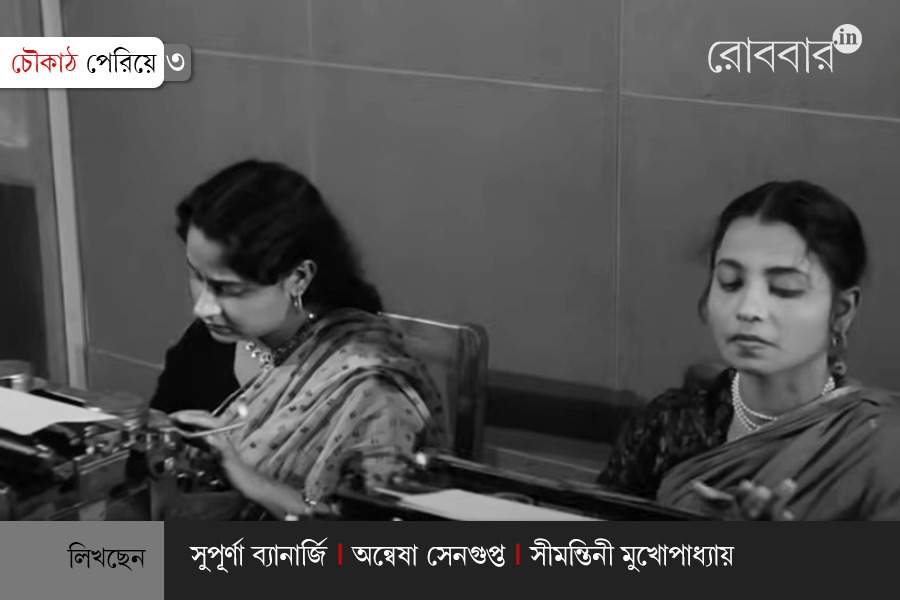

১৯৫৫ সালে সুশীল জানার গল্প নিয়ে তৈরি হয় ‘অনুপমা’ ছবিটি। গল্পের নায়িকা কল্যাণী (অনুভা গুপ্ত) স্টেনোগ্রাফি আর টাইপিং শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। লিভ ভেকেন্সিতে একটি চাকরির সুযোগ আসে। তার মা চান কল্যাণীর বেকার দাদা যোগ দিক সেই চাকরিতে। কাজটা মেয়েদের শুনে রেগে গিয়ে কল্যাণীর মা বলেন, ‘মেয়েরা চাকরি করছে বলেই তো ছেলেরা চাকরি পাচ্ছে না!’ ‘অনুপমা’র দশ বছর পরে মুক্তি পাওয়া মৃণাল সেনের ‘পুনশ্চ’ ছবিতে বাসন্তী ওরফে বাসু (কণিকা মজুমদার)-কে তার প্রেমিক (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) বোঝায় ভালো ভাবে বাঁচতে গেলে স্বামী-স্ত্রী দু’জনেরই চাকরি করা দরকার। তিন বার ইন্টারভিউ দিয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে রিচার্ডসন অ্যান্ড রবার্টসন কোম্পানিতে টাইপিস্ট-স্টেনোগ্রাফারের চাকরি পায় বাসু। ২৫০ টাকা মাইনে। বাবা প্রথমে আপত্তি করলেও অবসর গ্রহণের পর মেয়ের টাকাতেই সংসার চলে। বেকার ছেলে স্ট্রাইক করে চাকরি খুইয়েছে বলে উঠতে বসতে খোঁটা দেন বাবা। সে কথা গিয়ে লাগে মুখচোরা বউমার মনে। সে এক দিন বড় বড় বাঙ্ময় চোখে বাসুকে বলে, ‘আমাকে ইংরেজি শেখাবে ঠাকুরঝি?’ বাসুর কেতাদুরস্ত বড়লোক বসের ছেলে তাকে ডাকে ‘টাইপমাসি’ বলে। সে যখন বসের ঘরে টাইপ করে, এক কৌতূহলী পুরুষ সহকর্মী গোড়ালি উঁচু করে কাচের ফোকর দিয়ে দেখে, ঘরের ভিতরে কোনও রসালো দৃশ্য রচিত হচ্ছে কি না। ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অজয় কর পরিচালিত ‘কাঁচ কাটা হীরে’ ছবির নায়িকা লিলি চক্রবর্তী। চরিত্রটি নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে, টাইপিস্ট উমা মুখার্জী। বড়লোক প্রেমিক (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) অফিসের টেলিফোনে উমাকে ফোন করলে তার পুরুষ সহকর্মীরা কেউ বিরক্ত হয়, কেউ বা মজা পায়। উমাকে নিয়ে অশোভন রসিকতা করে নিজেদের মধ্যে।

এ ছাড়া সে সময়ের বহু ছবিতে প্রধান চরিত্রে না হলেও, অফিসের দৃশ্যে দেখা যায় বাঙালি মেয়ে ডিকটেশন নিচ্ছে, টাইপ করছে, খাতায় নোট নিচ্ছে। ১৯৫৮ সালে মুক্তি পায় ‘ভানু পেল লটারি’ ছবিটি, নবাগতা লিলি চক্রবর্তীর সেখানে ছোট্ট রোল – টাইপিস্ট মায়া। এক যুগ পরে মালয়ালম ছবি ‘প্রিয়া’র নায়িকাও লিলি, আবার এক টাইপিস্টের ভূমিকায়, যে বিবাহিত নায়কের প্রতারণার প্রতিশোধ নেয়। ১৯৫৮ সালেই মুক্তি পায় আরেকটি ছবি, ‘লুকোচুরি’। বম্বের বাঙালি কোম্পানি, বেঙ্গল ট্রেডার্স-এ অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের দুই সহকর্মীর ভূমিকায় অভিনয় করেন কিশোর কুমার (কুমার) ও মালা সিনহা (রীতা)। কুমার যখন প্রথম দিন অফিসে ঢুকছে, তখন আবহসংগীত টাইপরাইটারের শব্দ, যেমন ছিল ‘কাঁচ কাটা হীরে’-তেও।

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় নীতা অফিসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে তাকে ধরে নেয় টাইপিস্ট মিনা বোস। পুরুষ সহকর্মীরা অশ্লীল ইঙ্গিত করে, মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ নিয়ে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘চেক’ গল্পের নায়িকা সরসী দত্তও এক মেয়ে টাইপিস্ট, যার বাবা প্রথমে ভারী আপত্তি করেন মেয়ের চাকরি নেওয়ায়। ২০-২১ বছরের ছিপছিপে চেহারার মেয়েটি ‘নায়িকা’ হয়ে এল এক ‘স্ত্রীভূমিকাবর্জিত’ অফিসে। সলজ্জ ভঙ্গিতে বসল যে চেয়ারে সেই চেয়ারে বসে এত কাল টাইপ মেশিনে খটাখট আওয়াজ তুলতেন নকুলবাবু। কী তাঁর হাতের স্পিড! তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে রসের গল্প করতেন। সরসী দত্তর আগমন ভালো চোখে দেখেনি অফিসের পুরুষেরা। তাকে নিয়ে চটুল রসিকতা করতেও ছাড়েনি। শুধু অশ্লীল রসিকতার লক্ষ্যই নয়, এই মেয়েদের প্রায়ই যৌন হেনস্তার শিকার হতে হত। ১৯৪৭ সালে ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় মুক্তি মিত্র একটি গল্প লেখেন, ‘সুধার চাকুরী’ নামে। এই গল্পের সুধাও সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বেশি মাইনের টানে স্কুলের চাকরি না নিয়ে স্টেনো-টাইপের চাকরিতে ঢোকে। ‘অনুপমা’ ছবির অনুপমা আর সুধার গল্প যেন মিলে যায়। হেনস্তাকারী বসের মুখের উপরে ‘না’ বলতে পারে দু’জনেই। সে সময়ের সাহিত্যে প্রায়ই দেখি স্কুলের চাকরিতে মাইনে কম হলেও অফিসের এই সমস্ত চাকরির চেয়ে তা নিরাপদ।

স্ত্রীভূমিকাবর্জিত অফিসই যেখানে দস্তুর, সেখানে বেগম রোকেয়ার ‘সুলতানাজ ড্রিম’ উপন্যাস বা আধুনিক কালের ‘বার্বি’ সিনেমার মতোই এক ইউটোপিয়ার জগৎ তৈরি করে ১৯৫৯-এর ছবি ‘পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট’। শর্টহ্যান্ড, টাইপ ছাড়াও ড্রাইভিং জানা প্রার্থীদের আবেদন করতে বলা হয়েছিল একটি বিজ্ঞাপনে। লেখা ছিল ‘মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।’ অফিস চালায় রুবানি সেন (রুমা গুহঠাকুরতা), যে একটি পুরুষবর্জিত অফিস গড়ে তুলতে চায়। অফিসের নামটিও জব্বর, ‘গার্গী ট্রেডিং কোম্পানি’। শেষ পর্যন্ত চাকরিটি কিন্তু পায় রমা গুপ্তা (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) নামের এক পুরুষ। ‘রমাপদ’ নামের ‘পদ’ ছেঁটে ফেলায় শুধু ‘রমা’ দেখে রুবানির মনে হয়েছিল সে একটি মেয়ে। অফিসের মেয়েরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, খানিকটা যেন স্ত্রীভূমিকাবর্জিত অফিসের পুরুষদের মতো। তবে সে সব ঠাট্টায় আদিরস থাকে না। তাতেই নাজেহাল হয়ে রুবানির কাছে রমা নালিশ করে, তাকে একা পেয়ে নাকাল করছে মেয়েরা। শেষে অবশ্য রমা আর রুবানির মধ্যে প্রেম এসে পড়ে এমন অসাধারণ প্লটটির বারোটা বাজায়। টাইপরাইটার নিয়ে ভারী মজার একটি অনুষঙ্গ আছে ‘পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট’-এ। রমা গুপ্তা পিয়ানোর রিডের উপরে টাইপমেশিনের কিবোর্ড কল্পনা করে নিয়ে অদ্ভুত সুন্দর সব সুর বাজায়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প ‘অবতরণিকা’ নিয়ে সত্যজিৎ রায় বানিয়েছিলেন ‘মহানগর’ সিনেমা। আমরা কথা বলেছি তিরাশির জ্যোৎস্না সিনহার সঙ্গে, ‘মহানগর’-এর স্মৃতি তাঁর অন্য রকম, খানিকটা ব্যক্তিগত। সেন অ্যান্ড পণ্ডিত-এর স্টেবিলাইজার কোম্পানির অফিসে রিসেপশনিস্টের চাকরি করতেন। টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজও করতে হত। কোম্পানির মালিকের বন্ধু ছিলেন মানিকবাবু। ‘মহানগর’-এর শ্যুটিং-এর আগে তাঁদের অফিসে আসতেন, নিজের চোখে দেখতেন প্রাইভেট ফার্মের মহিলা কর্মীরা কীভাবে কাজ করেন। জ্যোৎস্না ছাড়া আরও চারজন মহিলা কাজ করতেন সেই অফিসে। লুসি নামের এক চাইনিজ় মেয়ের সঙ্গে ভারী ভাব ছিল জ্যোৎস্নার। জ্যোৎস্নার গল্প কষ্টের, আবার কষ্ট থেকে উত্তরণের– সাহস, আত্মবিশ্বাস আর জেদেরও। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে নেহাতই শখ করে টাইপ-শর্টহ্যান্ড শিখেছিলেন। চটপটে স্বভাবের জ্যোৎস্না আসলে বসে বসে সময় নষ্ট করার কথা ভাবতেই পারতেন না। তবে বিয়ে হবে, সংসার করবেন, এমনই ছিল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। চাকরি করবেন ভাবেননি কখনও। কিছু দিনের মধ্যে বিয়ে হয়েও যায়, ভারী সুখের সংসার। স্বামী বড় চাকরি করেন। জ্যোৎস্না বিএ পড়তে ঢোকেন। ছেলে তাপসের জন্ম হয়। তাপস যখন খুব ছোট, হঠাৎ এক দিন হার্ট অ্যাটাকে মারা যান তার বাবা। জ্যোৎস্নার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল। বাবা নিয়ে যেতে চান, কিন্তু যান না জ্যোৎস্না। স্বামীর অফিসেই চাকরিতে ঢোকেন। বয়স তখন ২৪ বছর। উনুন ধরিয়ে ৪৪ নম্বর বাস ধরে ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসতেন ছ’টার সময়ে। ফিরে এসে ছেলের খাবার তৈরি করে ন’টার মধ্যে অফিসে ঢুকতেন। পরনে বৈধব্যের চিহ্ন, সাদা শাড়ি। তবে একবার অফিসের যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতায় কোট প্যান্ট পরে মেমসাহেব সেজেছিলেন। অফিসের পরিবেশ মোটের উপরে ভালই ছিল। ক্যান্টিনে খেতেন মাঝে মাঝে, লাইব্রেরিতে বইও মিলত পড়ুয়া জ্যোৎস্নার। তবে অসম্মানের ভাগও শূন্য ছিল না। একটু দেরি হলেই পদমর্যাদায় তাঁর চেয়ে উঁচু একজন কথা শোনাতেন। ‘সময়ে ঢুকতে না পারলে ছেলেকে হোস্টেলে রাখেন না কেন?’ তাপসেরও মনে আছে, মা একেক দিন ভারাক্রান্ত মনে অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেন।

জ্যোৎস্নার চেয়ে চার বছরের ছোট, ঊনআশির স্মৃতি দাসের গল্পটা আবার একেবারে অন্য রকম। তাঁদের পরিবার তথাকথিত ‘এলিট’ বা অতি উচ্চশ্রেণির না হলেও মেয়েদের চাকরি করাটাই যেন দস্তুর ছিল। স্মৃতির কথায়, ‘১৯৬৮ সালে হাই সেকেন্ডারি পাশ করে ভর্তি হয়ে গেলাম পার্ক সার্কাসের একটা টাইপ ইশকুলে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স অ্যাকাডেমির প্রধান, সন্ধ্যা মিত্র ছিলেন আমার বউদি। বউদির অফিসেই পার্ট টাইম চাকরি পেলাম টাইপিস্ট হিসাবে। মাইনে ছিল ৩৫ টাকার আশপাশে। বহু বছর পর সেই মাইনে বেড়ে হয়েছিল ৩০০ টাকা।’ বেড়াতে গিয়ে রেলের এক চাকুরের সঙ্গে আলাপ, প্রেম। বিয়ে হয়ে এলেন কাঁচড়াপাড়ার যে পরিবারে তাঁরা রক্ষণশীল, বউমার চাকরিতে আপত্তি। তিনি বুঝিয়ে বললেন, ‘সমস্ত কাজ করে রেখে যাব। চাকরি ছাড়ব না।’ বিয়ের আগের আরামের জীবন শেষ হয়ে শুরু হল রোজ ভোর চারটেয় ওঠা। সংসারের সব কাজ সেরে সাড়ে আটটায় বেরিয়ে লালগোলা ধরা। ট্রেনের বন্ধু, অফিসের বন্ধু, মন ভাল রাখার অনেক উপাদান ছিল জীবনে। ছেলে আর মেয়ে যখন স্কুলে, তখনই হঠাৎ ট্রান্সফার হলেন দিল্লিতে। বউদি বললেন, ‘চলে যাও। চাকরি ছেড়ো না।’ তাই করলেন স্মৃতি। স্বামীর সহযোগিতায় ভরা সংসার ফেলে একা একা পাড়ি দিলেন দিল্লি। স্মৃতির গল্প শুনতে শুনতে আমাদেরও যেন কানে বেজে ওঠে টাইপরাইটারের খটাখট শব্দ, নাকি পিয়ানোর সুর?

তথ্যসূত্র ডেভিড আর্নল্ড, Everyday Technology: Machines and the Making of India’s Modernity, Chicago: The University of Chicago Press, ২০১৩।

জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘে ঢাকা অন্য তারারা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

…চৌকাঠ পেরিয়ে-র অন্যান্য পর্ব…

১. দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

২. পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved