বর্তমানে ‘গীতবিতান’-এর মূল স্থায়ী ঠিকানা ভবানীপুরের ১২ প্রিয়নাথ মল্লিক রোড হলেও এটি অনেক পরে গীতবিতানের নিজস্ব বাড়ি হয়েছে, এবং পরপর যে ভাড়া বাড়িগুলি ‘গীতবিতান’ বদল করে এসেছে সেগুলির কোনওটিরই প্রায় সেই অর্থে আজ আর অস্তিত্ব নেই। সময়ের ঘড়িতে সবচেয়ে পুরনো ইতিহাস বহন করছে কিন্তু উত্তর শাখার বাড়িটিই! কিন্তু তার জীর্ণ অবস্থা দেখলে আজ মনখারাপ হতে বাধ্য! ১৯৫০-এ তৈরি হল গীতবিতানের বালিগঞ্জ শাখা। সেই শাখাও স্থানান্তরিত হয়ে, কিছুটা পরিবর্তিত রূপে আজও চলে আসছে।

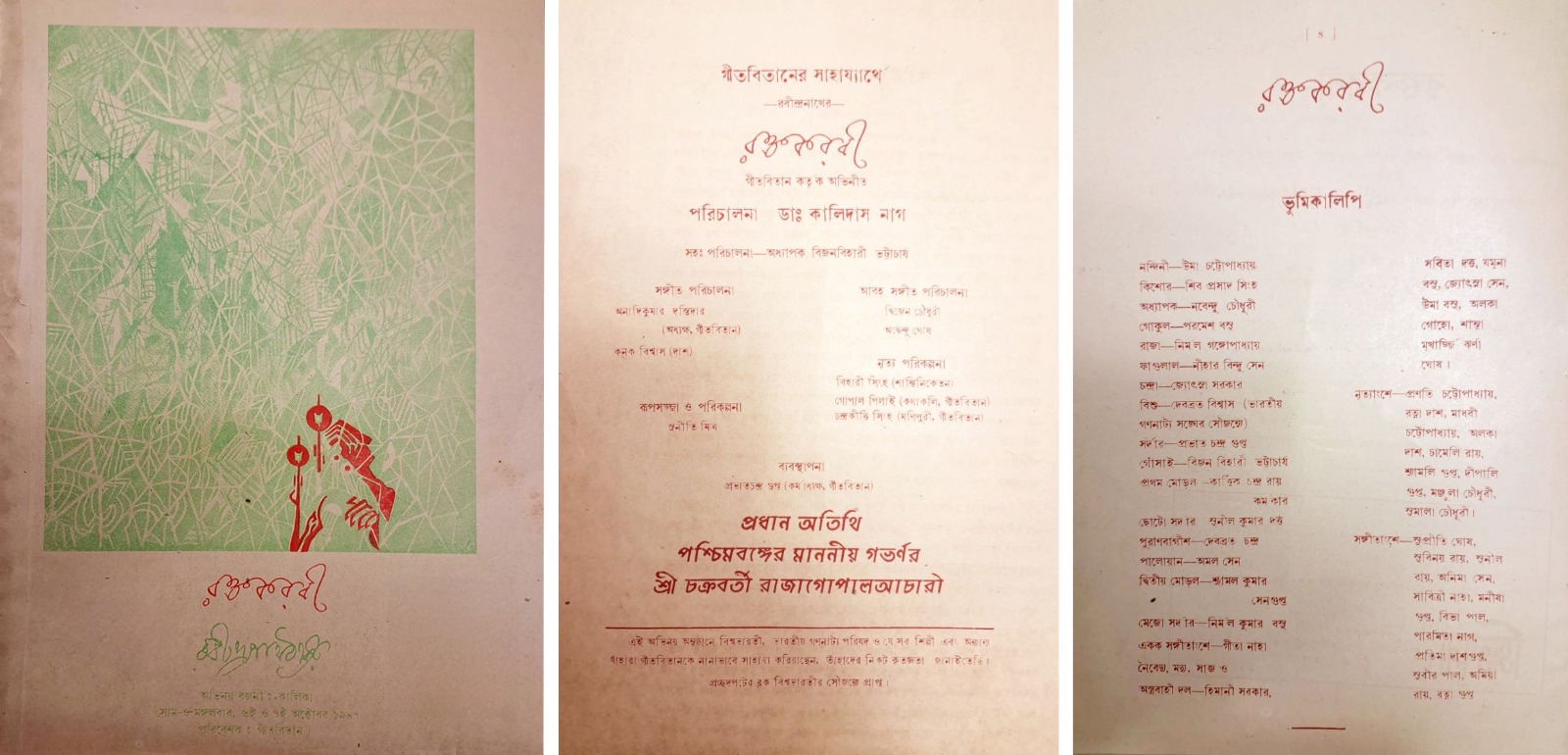

‘বহুরূপী’র ‘রক্তকরবী’ (১৯৫৪) মঞ্চস্থ হওয়ার আগে ‘রক্তকরবী’র আরও একটি আশ্চর্য প্রযোজনা হয়েছিল কলকাতা শহরের বুকে– কী চমৎকার তার কাস্টিং! স্বয়ং দেবব্রত বিশ্বাস অভিনয় করছেন বিশু পাগলের চরিত্রে, নন্দিনীর ভূমিকায় শিল্পী উমা চট্টোপাধ্যায় (কবীর সুমনের মা)।

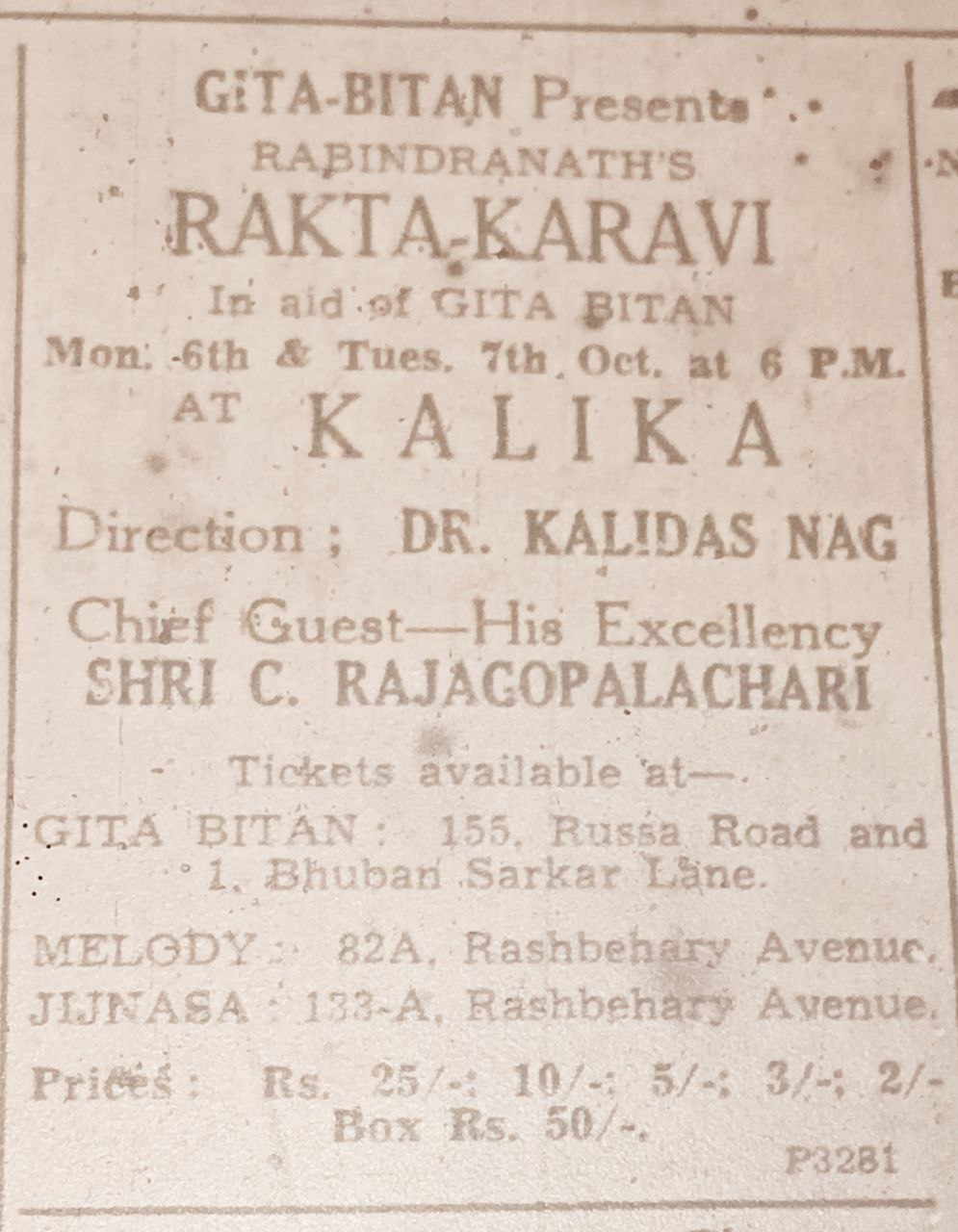

১৯৪৭ সালে, ৬ ও ৭ অক্টোবর– পরপর দুই রাত্রি কলকাতার ‘কালিকা’ হলে অভিনীত হয়েছিল ‘রক্তকরবী’। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর এই প্রথম মঞ্চস্থ হচ্ছে ‘রক্তকরবী’, সারা শহরে মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছিলই! উত্তেজনা উসকে দিল ’৪৭-এর সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলি। তার মর্মার্থ খানিক এই, যে-নাটক কবি নিজে কখনও মঞ্চে নির্দেশনা দেওয়ার অবকাশ পাননি, সেই নাটকই কবির মৃত্যুর পর প্রথমবারের জন্য মঞ্চস্থ হতে চলেছে! তাও কলকাতা শহরে, বিশ্বভারতীর পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগে।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন, তৎকালীন ভারতের শেষ এবং একমাত্র ভারতীয় বংশোদ্ভুত গভর্নর জেনারেল, শ্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী, পরিচালনায় ডক্টর কালিদাস নাগ, সহ-পরিচালনা অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও আয়োজনে– ‘গীতবিতান’ সংগীত শিক্ষায়তন– যা রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর স্থাপিত কলকাতার প্রথম এবং ১৯৪৬-এ ‘রবিতীর্থ’ ও ১৯৪৮-এ ‘দক্ষিণী’ গড়ে ওঠার আগে, স্থাপিত একমাত্র রবিগান শেখানোর প্রতিষ্ঠান। ভাবলে অবাক লাগে, কাগজের এত বিজ্ঞাপন, এত প্রচার, সেই সময়ের অভিনয়পত্রীতে এত নামী মানুষের জড়িয়ে থাকা, এমনকী, (‘রক্তকরবী’ নাটক, বর্তমানে যার শতবর্ষ চলছে) ‘বহুরূপী’র আগে ঘটে যাওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা নিয়ে তেমন আলোচনা নেই। পাশাপাশি ‘গীতবিতান’-এর মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসও পুরনো বইয়ের হলুদ পাতার মতো… অতি যত্নে সংরক্ষিত (পড়ুন: অবহেলিত), তাই ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই!

কেন হল ‘গীতবিতান’? কারাই বা করলেন? প্রথমেই নাম উঠে আসে, শুভ গুহঠাকুরতার। ‘দক্ষিণী’র সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে থাকলেও, তিনিই ‘গীতবিতান’-এর প্রাণপুরুষ। বিশ-শতকের দ্বিতীয় দশকে শুভ গুহঠাকুরতা পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের বরিশাল থেকে কলকাতার পাইকপাড়ায় চলে আসেন, এখানেই একে-একে স্কুল ও কলেজ। কলেজ জীবনেই আলাপ হয় দুই বন্ধু– দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ও বীথীন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে, দু’জনেই ছিলেন ব্রাহ্ম, তাঁরাই তাঁকে সমাজের উপাসনায় নিয়ে যেতেন প্রতি রবিবার– মূলত গান শোনানোর জন্যই। রবীন্দ্রগানের প্রতি প্রীতি বাল্যকাল থেকেই ছিল– নিয়মিত উপাসনায় যাওয়া সেই প্রীতি আরও বাড়িয়ে দেয়; ঠিক এই সময়েই অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা (অভিনেত্রী অরুন্ধতী দেবী সম্পর্কে তাঁর জ্যাঠতুতো বোন) তাঁকে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে। অরুন্ধতী দেবী ও শান্তিনিকেতনের গল্প তো আজ কিংবদন্তি! সেই সূত্রেই শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে গান শেখা শুরু করলেন, একে-একে আলাপ হল ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা বসু, সুবিনয় রায় প্রমুখের সঙ্গে।

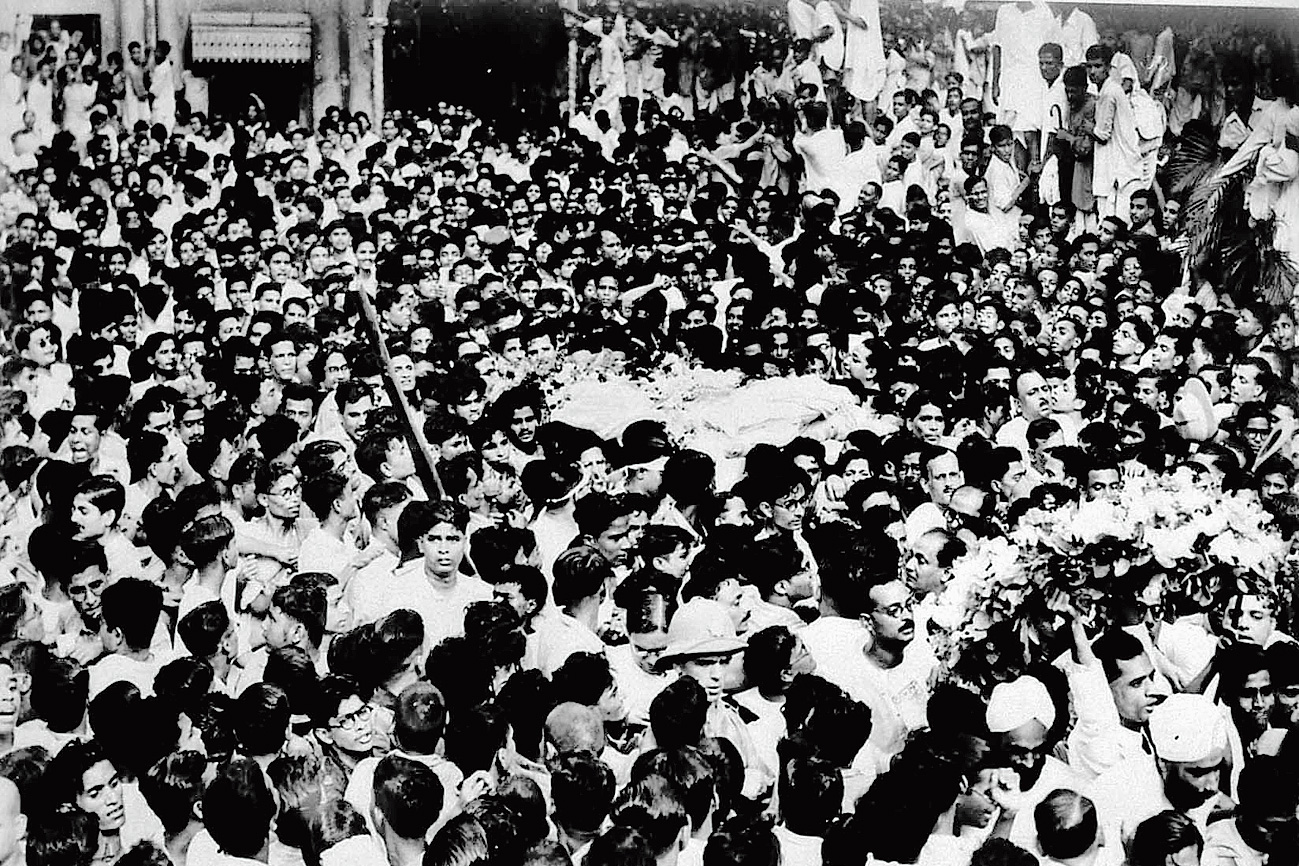

দেখতে-দেখতে ১৯৪১ সালের আগস্ট, রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। শুভ গুহঠাকুরতা, সুবিনয় রায়, সুজিতরঞ্জন রায় তখন তরুণ! তাঁরা ঠিক করলেন রবীন্দ্রনাথের গান শুধুমাত্র বিশ্বভারতী/ শান্তিনিকেতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাকে প্রতিষ্ঠানিক উপায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে আরও মানুষের কাছে। এই সময়ই একদল মানুষ চাইছেন রবীন্দ্রনাথের গান নিজের মতো করে যেমন খুশি গাইতে, তাহলে তো আর গানের স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এদিকে এ সময়ই রেকর্ড, বেতারে– রবি গানের জনপ্রিয়তা আরও নানা ক্ষেত্রে ছড়াতে শুরু করেছে, তাই সর্বোপরি প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠানের, যা সুষ্ঠুভাবে সঠিক উপায়ে রবিগানকে একটি বৃহত্তর পরিসরে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে।

‘যেমন ভাবা তেমন কাজ’! খানিকটা এমনভাবে ‘গীতবিতান’-এর উদ্যোগ শুরু হলেও, প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার পথ খুব একটা সুগম ছিল না। আবার সেখানে পূর্ব-নিদর্শনে বিফল হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। আসলে, ‘গীতবিতান’-এর আগে, ১৯৪০-এ ‘গীতালি’ নামে রবিগান শেখানোর একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল, দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কিন্তু নানা প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটির কারণে ‘গীতালি’ বেশিদিন চলেনি। তাই ‘গীতবিতান’ শুরু হওয়ার আগেও নানা সাবধানবাণী, প্রশ্ন ও সমস্যার পাঁচিল সামনে এসেছিল; কিন্তু ওই যে, বুদ্ধদেব বসু ‘উত্তরতিরিশ’ শীর্ষক লেখায় বলেছিলেন, ‘নবযৌবনের শক্তি তার অমিত অনুভূতিশীলতায়’– এখানেই জিতে গেলেন শুভ গুহঠাকুরতা, সুজিতরঞ্জন রায় ও গীতবিতান নির্মাণে উদ্যোগী অন্যান্য তরুণ প্রাণ। ১৯৪১-এর ৮ ডিসেম্বর, ১১৮ নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের একটি ভাড়াবাড়িতে শুরু হল গীতবিতানের পথ-চলা। পৌরহিত্য করলেন ছিন্নপত্রাবলির প্রাপিকা বিবি স্বয়ং! অর্থাৎ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। তখন বিশ্বভারতীর আচার্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি সূচনার দিন উপস্থিত না থাকতে পারায় আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন, “এ অতি আনন্দের বিষয় যে তোমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষভাবে চর্চ্চার জন্য ‘গীতবিতান’ বলে বালিগঞ্জ পাড়ায় একটি প্রতিষ্ঠান খুলতে মনস্থ করেছো। রুগ্ন শরীর নিয়ে আমি সেখানের উৎসবে উপস্থিত না হতে পারলেও আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও তোমাদের শুভ চেষ্টার সফলতা কামনা জানাচ্ছি। ইতি ১১/১১/৪১”।

পাশাপাশি, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তখন কর্মসচিব; বিশ্বভারতীর তরফে গীতবিতানের সাফল্য কামনা করে লিখেছিলেন, “আগামী সোমবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ‘গীতবিতানের’ উদ্বোধন উৎসবে অনিবার্য কারণে যোগ দিতে না পারায় আমি বিশেষ দুঃখিত আছি। আশা করি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার কল্পে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হবে। গীতবিতানের উদ্যোক্তাদের আমি বিশ্বভারতীর তরফ থেকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ”।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বিশ্বভারতীর সঙ্গে প্রথম থেকেই সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে ‘গীতবিতান’। বিশেষ করে, বিশ্বভারতীর সংগীত শিক্ষার ঐতিহ্য আজও ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে গানে, সুরে।

শুভ গুহঠাকুরতা লিখছেন, ‘রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার আগেই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে আমাদের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে চলা যে অবশ্যকর্তব্য, এদিকে ক্রমাগত আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ‘অধ্যাপক ও গীতবিতানের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। বাস্তবিক তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী অগ্রসর হওয়াতে অতি সহজেই বিশ্বভারতীর অনুমোদন লাভে গীতবিতান সমর্থ হয়েছে। তাই গীতবিতানের সঙ্গে তাঁদের দুজনকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না করে আমরা অব্যাহতি দিইনি। শৈলজাদাকে পেতে আমাদের দেরি হয়েছিল বটে, কিন্তু যখন পেয়েছি, তখন খুব ঘনিষ্ঠভাবেই তাঁকে আমরা পেয়েছি। তাঁর সাহায্য ভিন্ন অল্পসময়ের মধ্যে গীতবিতানের পক্ষে এরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করা কঠিন ছিল।’ উল্লেখযোগ্য, শৈলজারঞ্জন কেমিস্ট্রির শিক্ষক ছিলেন, পাশাপাশি গান শেখাতেন সংগীত ভবনেও যেহেতু দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবীর সরাসরি সাহচর্য পেয়েছেন স্বভাবতই তাঁদের পরে রবিগানের স্বরলিপি বিষয়ক ইনস্টিটিউশনের অন্যতম তিনিই! এদিকে গীতবিতানের উদ্দেশ্য যেহেতু বিশুদ্ধ উপায়ে রবিগান শেখানো, এই প্রয়োজন-সাধনেই শুভ ঠাকুরের উদ্যোগে শৈলজারঞ্জনের আগমন।

‘গীতবিতান’ যখন শুরু হচ্ছে, সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি; প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে অনাদিকুমার দস্তিদার ও ড. কালিদাস নাগ। কিন্তু সেই দিন রাতেই রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হলেন ডক্টর নাগ। সব বাধা পেরিয়ে, মাত্র ১০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হল ক্লাস, এদিকে প্রতিষ্ঠান শুরু হয়ে গেলেও আর্থিক অবস্থা তথৈবচ! প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংগতি না আসা পর্যন্ত, কোনও শিক্ষক বেতন নেবেন না। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকোপও বাড়ছে ক্রমাগত! কমতে শুরু করল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা! অবশেষে ১৯৪২ সালের এপ্রিলে বন্ধ করে দিতে হল প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলেও কাজ থামেনি ‘গীতবিতান’-এর। ১৯৪২-এর ৩১ মে, ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরেসে রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী পালন করেছিলেন এঁরা। বিশ্বভারতীর বাইরের কোনও প্রতিষ্ঠান হিসেবে ‘রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর’ এই জন্মদিন পালনও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বর দাবি রাখে। আজ পাড়ার মোড়ে, স্কুল-কলেজে ২৫ বৈশাখ পালনের ছড়াছড়ি কিন্তু একদম প্রথমে ‘গীতবিতান’কেই কিন্তু এই রীতির অন্যতম পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

………………………………..

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতীর তরফে গীতবিতানের সাফল্য কামনা করে লিখেছিলেন, “আগামী সোমবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ‘গীতবিতানের’ উদ্বোধন উৎসবে অনিবার্য কারণে যোগ দিতে না পারায় আমি বিশেষ দুঃখিত আছি। আশা করি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার কল্পে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হবে। গীতবিতানের উদ্যোক্তাদের আমি বিশ্বভারতীর তরফ থেকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ”।

…………………………………

এদিকে ‘গীতবিতান’কে আবার শুরু করার ডাক আসছিল সমাজের নানা মহল থেকে থেকে, এদিকে অর্থ নেই, পুরনো ভাড়াবাড়িও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই পর্বে দু’জন মানুষের নাম উল্লেখ্য। বাড়ির সমস্যা মিটল যতীন্দ্রমোহন মজুমদারের বদান্যতায়। তাঁর উদ্যোগেই আশুতোষ কলেজের একটি ঘরে ১১ জন ছাত্রী নিয়ে আবার শুরু হল ‘গীতবিতান’-এর ক্লাস। পাশাপাশি, এই দ্বিতীয় পর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল শিক্ষকদের বেতন দেওয়া। অনাদিকুমার দস্তিদার ছেড়ে গেলেন, অধ্যক্ষরূপে যুক্ত হলেন কনক বিশ্বাস। এদিকে এই সময় থেকেই নীহারবিন্দু সেন যুক্ত হলেন গানের শিক্ষক হিসেবে, পাশাপাশি তিনি গীতবিতানের অন্যতম কার্যকর্তাও ছিলেন। বাড়তে শুরু করল ছাত্রীসংখ্যা, সে বছরই নভেম্বর মাসে দক্ষিণামোহন ঠাকুর-এর তত্ত্বাবধানে শুরু হল যন্ত্রসংগীত বিভাগ। গান ও বাদ্যযন্ত্রের পাশাপাশি একে-একে নাচ, লোক-সংগীতের বিভাগও খোলা হল। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছিল ছাত্রীসংখ্যা।

স্থানাভাবের জন্য আবারও বদলে গেল বাসা! এবারের ঠিকানা, ১৫৫ রসা রোড।

প্রসঙ্গত, এই সময়েতেই গীতবিতান আয়োজিত বর্ষামঙ্গল থেকে যা আয় হয় তাঁর বেশ কিছু ‘বেঙ্গল রিলিফ ফান্ড’-এ দেয় তাঁরা; পাশাপাশি, নিজেদের স্বতন্ত্র একটি রিজার্ভ ফান্ডও এই সময় থেকেই শুরু হয়।

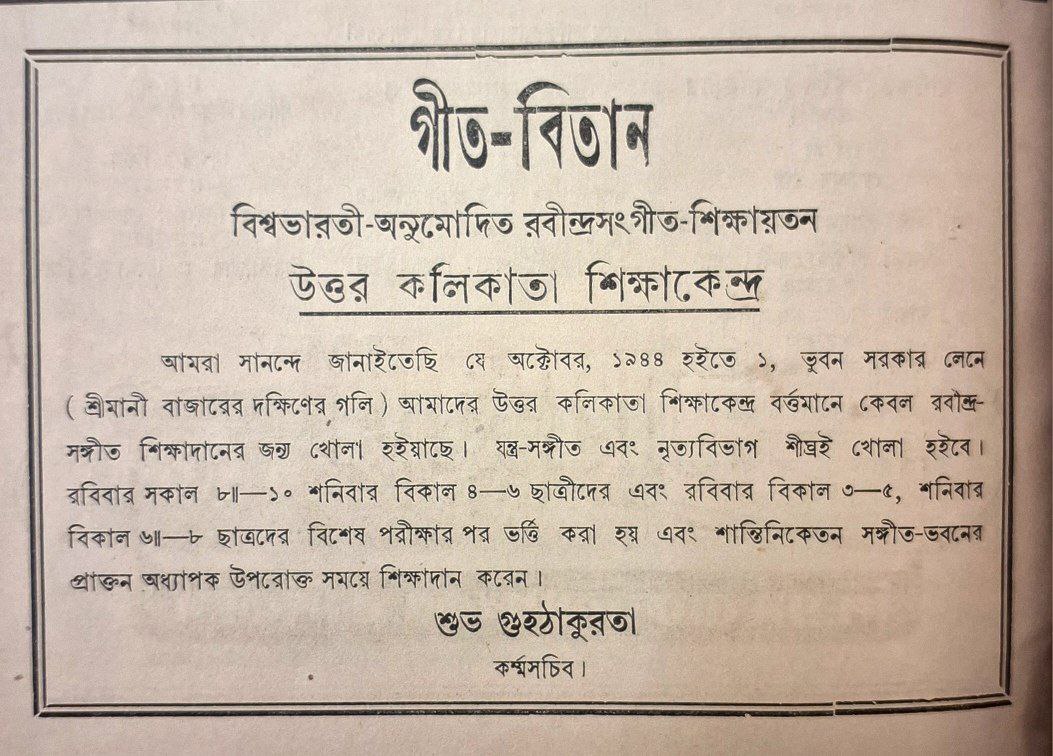

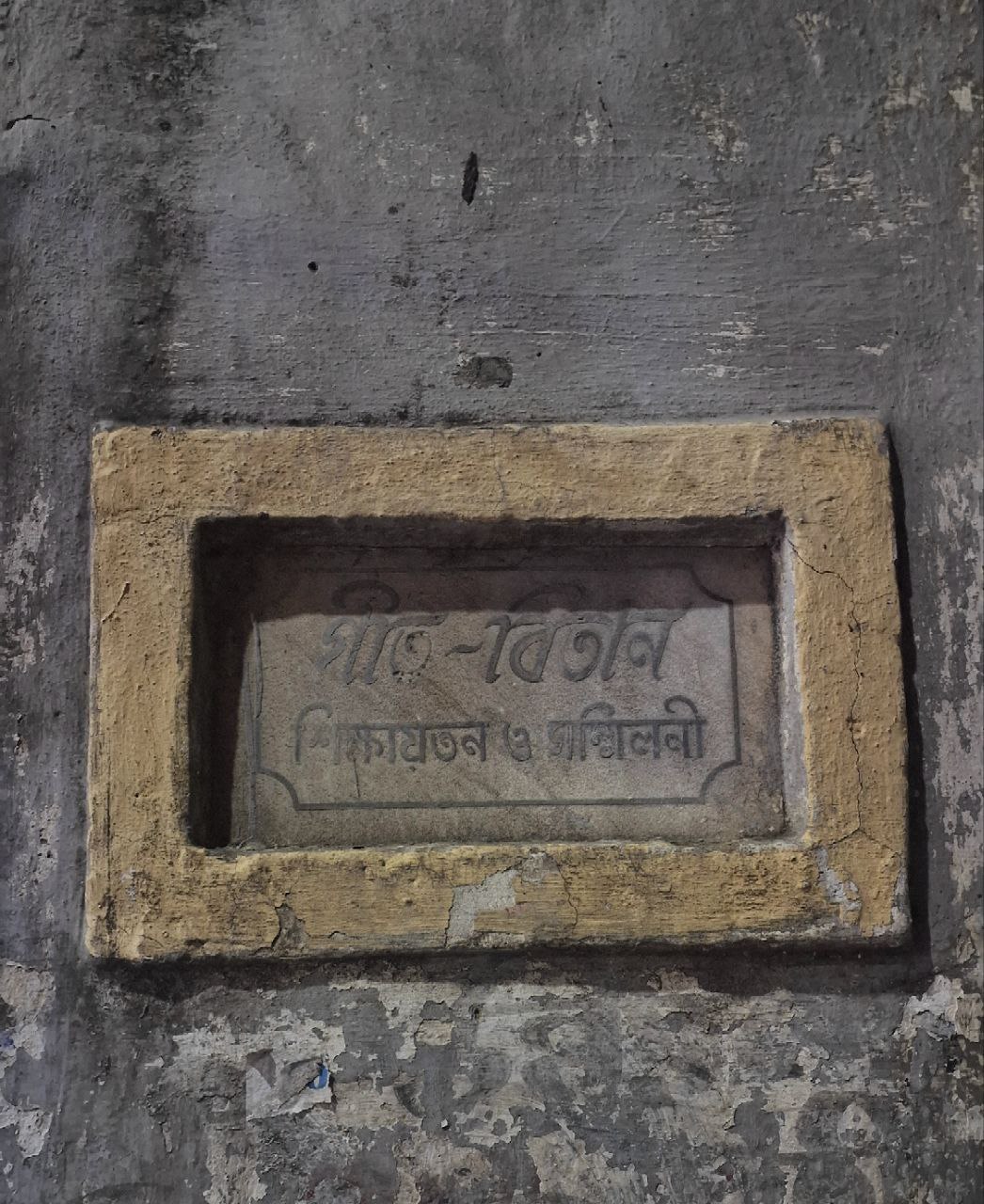

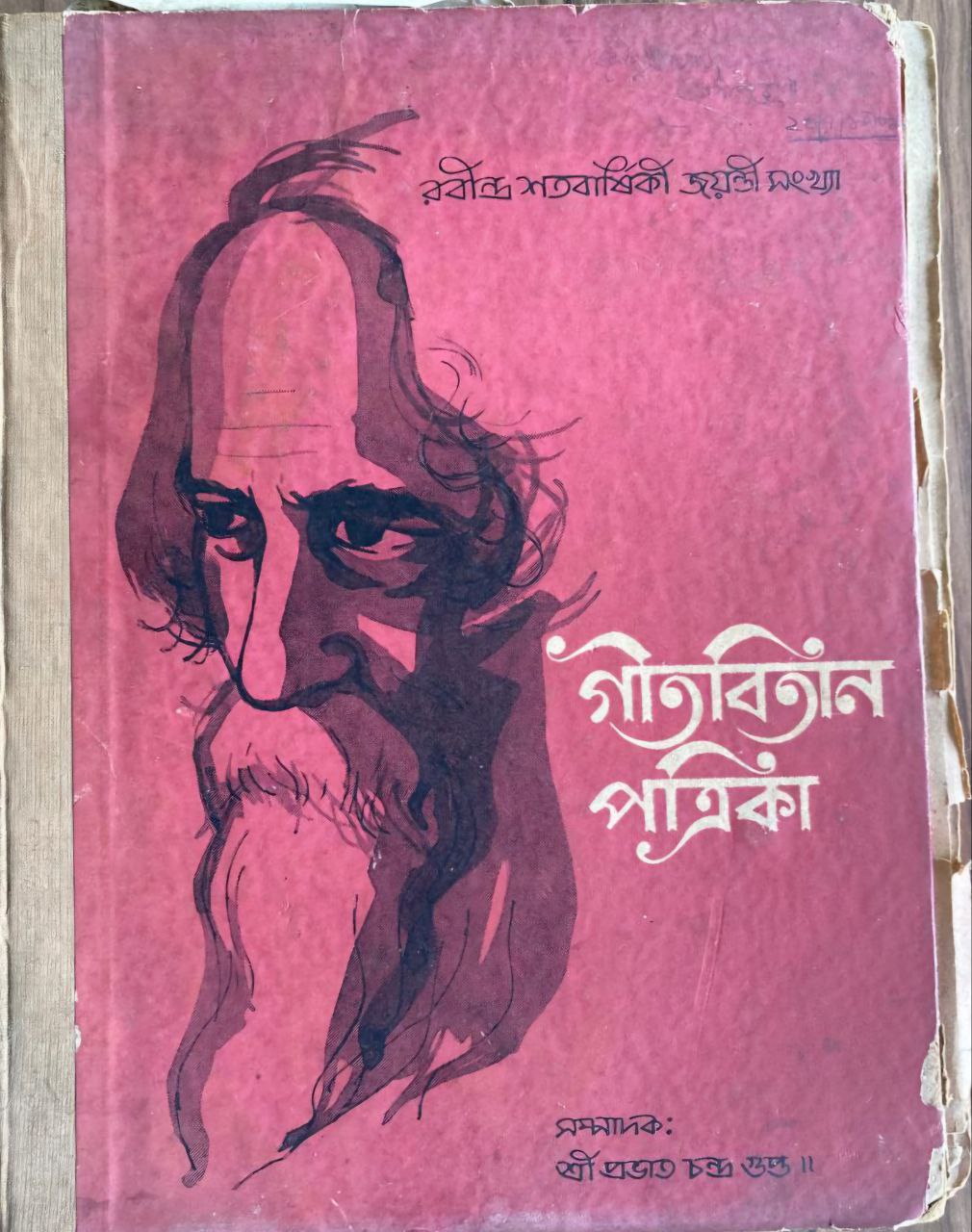

কয়েক বছর পরেই, শুরু হল ‘গীতবিতান পত্রিকা’র পথ চলা, যা তৎকালীন সময়ের সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের গান ও স্বরলিপি চর্চার অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বভারতী পত্রিকার নানা সংখ্যায় গীতবিতান সম্পর্কে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, গীতবিতানের প্রচার ও প্রসার উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল, ৮-১০ মাসেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে গেল। এদিকে শহরের নানা প্রান্ত থেকে লোক আসছে। প্রয়োজন পড়ল উত্তর প্রান্তস্থ একটি শাখার। ১৯৪৪ সাল থেকে ১, ভুবন সরকার লেনে শুরু হল যার সূচনা; প্রসঙ্গত, এই বাড়িটি শিল্পী সুবিনয় রায়ের বাড়ি।

বর্তমানে গীতবিতানের মূল স্থায়ী ঠিকানা ভবানীপুরের ১২ প্রিয়নাথ মল্লিক রোড হলেও এটি অনেক পরে গীতবিতানের নিজস্ব বাড়ি হয়েছে, এবং পরপর যে ভাড়া বাড়িগুলি গীতবিতান বদল করে এসেছে সেগুলির কোনওটিরই প্রায় সেই অর্থে আজ আর অস্তিত্ব নেই। সময়ের ঘড়িতে সবচেয়ে পুরনো ইতিহাস বহন করছে কিন্তু উত্তর শাখার বাড়িটিই! কিন্তু তার জীর্ণ অবস্থা দেখলে আজ মনখারাপ হতে বাধ্য! ১৯৫০-এ তৈরি হল গীতবিতানের বালিগঞ্জ শাখা। সেই শাখাও স্থানান্তরিত হয়ে, কিছুটা পরিবর্তিত রূপে আজও চলে আসছে।

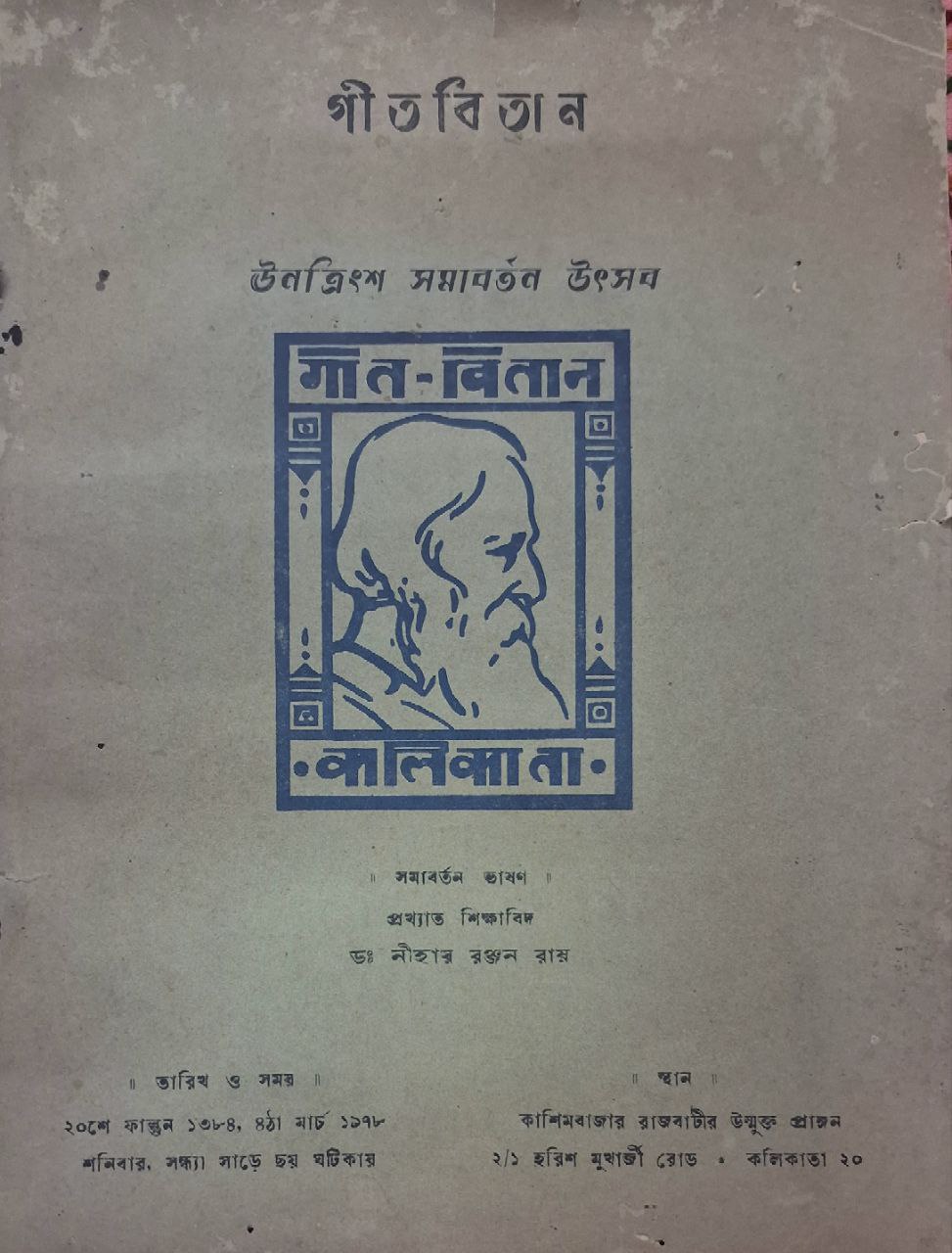

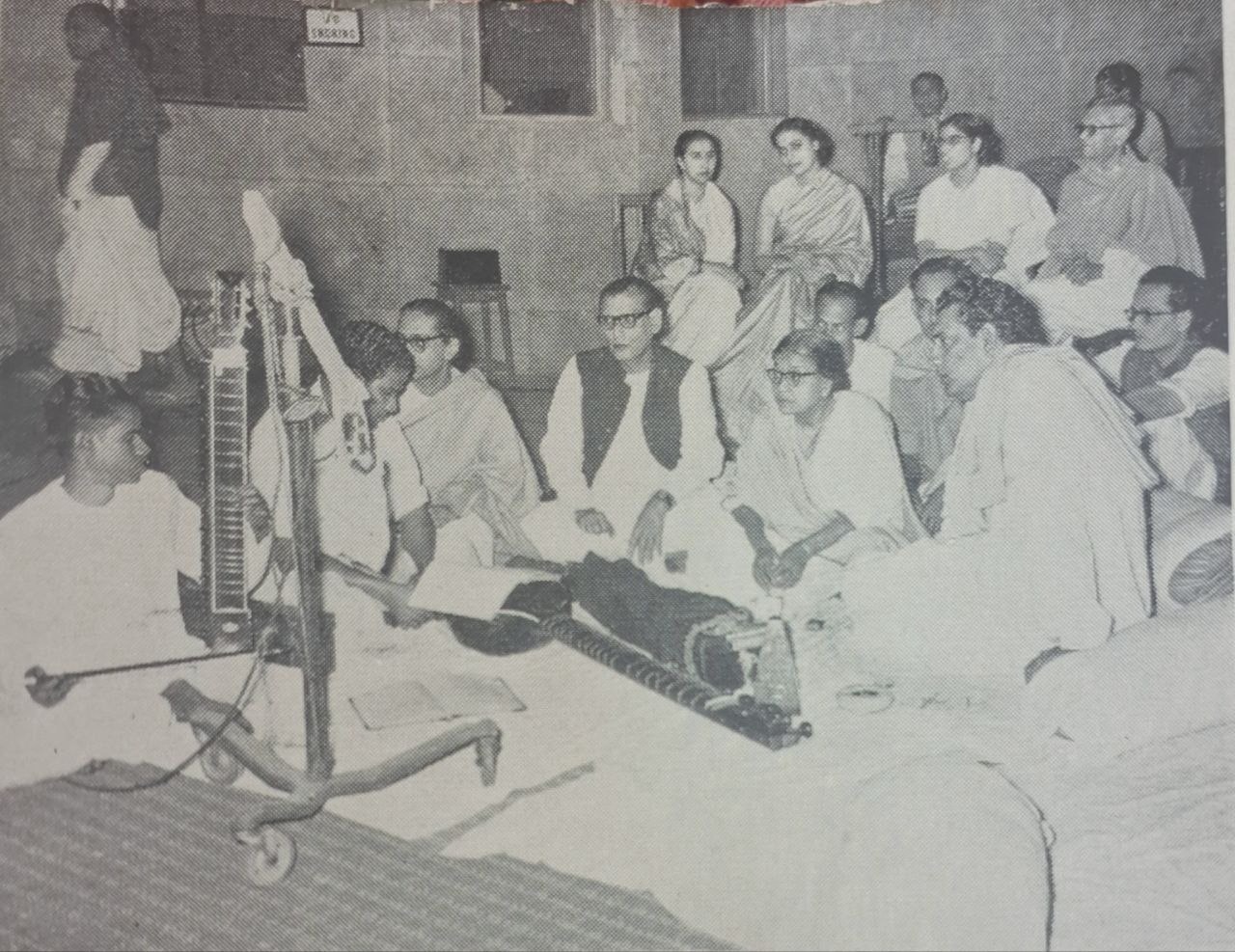

গীতবিতানের সঙ্গে সিনেমার যোগও অবিচ্ছেদ্য, সেসময় কপিরাইটের কারণে ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করলে, অনুমতি নিতে হত বিশ্বভারতীর পাশাপাশি গানের সংগীতায়োজন, গায়কি ইত্যাদিও অনুমোদন করিয়ে নিতে হত। ঠিক এই কারণেই পরিচালকরা চাইতেন বিশ্বভারতীর সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনও প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে গান গাওয়াতে। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষে যখন সত্যজিৎ রায় ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ তথ্যচিত্রটিতে গান ও নাচে অংশ নিয়েছিলেন গীতবিতানের ছাত্রছাত্রীরাই। সামগ্রিক সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এরপর থেকে গীতবিতানের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে আরও, এ বছরই (১৯৬১) গীতবিতান থেকে পাশ করে বেরয় প্রায় ৪০৪ জন ছাত্রছাত্রী। ১৯৫০ সাল থেকে গীতবিতানের সমাবর্তন উৎসব শুরু হয়েছিল, যাঁরাই গীতবিতনের নানা সংগীত-শিক্ষার মেয়াদ পূরণ করতেন, তাঁদের ‘গীতভারতী’, ‘সুরভারতী’, ‘সংগীতভারতী’– এমন নানা উপাধিতে ভূষিত করা হত। একটা সময় প্রতি বছর রাজভবনে, পরে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হত গীতবিতানের সমাবর্তন অনুষ্ঠান।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ম্রিয়মাণ হয়েছে সবই, এখনকার উত্তর ও দক্ষিণ শাখার গীতবিতান দেখলে বোঝার উপায় নেই এককালে গীতবিতানে গান শেখা রীতিমতো গ্ল্যামারের ব্যাপার ছিল; ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি হয় গীতবিতানের একটা সময় পর্যন্ত গীতবিতানের ডিগ্রি থাকলেই রবীন্দ্রভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রিতে অংশ নেওয়া যেত। সেসব দিন আর নেই, প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসই হারাতে বসেছে।

তবুও নানা মানুষ আসেন গীতবিতানে, শিখতে, শেখাতে। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থমথম করে বড়-বড় ঘর, নষ্ট হয়ে যাওয়া, হারিমোনিয়াম তানপুরা, তবলা– এত অসুবিধে অনিশ্চয়তার মধ্যেও জয়তী আচার্যর মতো শিক্ষিকারা নানা বয়সের শিক্ষার্থীর মাঝে গেয়ে ওঠেন, ‘জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে’ বা সর্বাণী ভট্টাচার্যের মতো শিক্ষিকারা বার্ধক্যর কাছে পৌঁছেও মাতেন নাচ শেখানোর ছন্দে। গানের এই প্রাণ, এই ছন্দই বোধহয় ৮০ বছর পেরিয়েও বাঁচিয়ে রেখেছে গীতবিতানকে যাঁর আনাচে-কানাচে কান পাতলে শোনা যায়–

বাতাস জল আকাশ আলো

সবারে কবে বাসিব ভালো,

হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা

বসিবে নানা সাজে।

………………………………..

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved