ভাঙা নেয়ারের খাট আর ভাঙা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে মানিক এসেছিলেন হাসপাতালে। পরের দিন তাঁর মৃতদেহে সুন্দর এক গাড়িতে উঠল, খাটের বদলে রাজকীয় পালঙ্কে। আজ আর কোনও ঝাঁকুনি নেই। রাস্তার দু’ধারে অগণিত জনতা ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে। সেই ফুল মানিকের দেহের উপর অতিকায় মরণোত্তর প্রতিদান যেন। হঠাৎ গোপাল হালদার আবিষ্কার করলেন ফুলের ভারে দামি পালঙ্কের একটা পায়ে ফাটল ধরেছে। শুধু অর্থের জন্য এতদিন যাঁর চিকিৎসা হল না, মৃত্যুর পর বাঙালি এত বেশি ফুল দিল, পালঙ্কের শক্তি নেই তা ধারণ করার।

মধুসূদন দত্ত, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, ঋত্বিককুমার ঘটক, দেবব্রত বিশ্বাস– এই পাঁচটি নাম বাঙালি জীবনে ‘কিংবদন্তি’ হয়ে আছে। এর কারণ শুধুমাত্র তাঁদের অবিশ্বাস্য প্রতিভা নয়, বরং তাঁদের সীমাহীন দারিদ্র অথবা ভাগ্য-বিপর্যয় এবং জীবনের নানা অনিশ্চয়তা ও টানাপোড়েন। ভাগ্যের অতর্কিত আক্রমণ, প্রতি মুহূর্তে পরাজয়ের গ্লানি এবং সেই ছলনায় দারিদ্রকে বাঙালি নিজে মহতের প্রধান কুললক্ষণ হিসেবে মেনে এসেছে এতদিন। সুতরাং কাজ বা সৃজনধর্ম নয়, জীবনে লাঞ্ছনার মাপকাঠি দিয়ে বাঙালি এই চরিত্রগুলির অতিকায় ছায়া নির্মাণ করেছে। এর পাশে আছে বাঙালির একটি চিরন্তন বাইনারি বোধ। একজনকে বড় করতে গিয়ে অপরজনকে অতিরিক্ত ছোট করে দেখানোর মুদ্রাদোষ। আর এখানে তার অস্ত্র প্রবল ভাবাবেগ কিংবা অতিশয়োক্তি। মধুসূদনের ক্ষেত্রে বাইনারি তৈরি সহজ হয়নি। কারণ উনিশ শতক সেই সুযোগ তাকে দেয়নি। কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়েছে। নজরুলের চরম দারিদ্র, ভাগ্য বিপর্যয় এবং বিরল স্নায়ুরোগে মূক হয়ে যাওয়া বাঙালিকে বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছে। তাই আজ থেকে ৩০ বছর আগেও অনেক বাঙালি মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ শুধু নয়, নজরুলও নোবেল পুরস্কারের যোগ্য, দারিদ্র তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি।

ইদানীং প্রতিবেশী দেশে আরেকটি চমৎকার মিথ ঘুরে বেরাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ খাবারে বিষ মিশিয়ে নজরুলকে পাগল করে দেন। যাতে তাঁর খ্যাতির পথটি কাঁটাহীন থাকে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। কিছুদিন আগে এক জীবনানন্দ গবেষক এই সুযোগ নিয়েই কার্যত বাতিল করে দেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিভাকে। ঋত্বিক ঘটককে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার অছিলায় বাঙালি সত্যজিতের শৃঙ্খলা ও প্রতিভাকে কখনও কখনও নস্যাৎ করে দিয়েছে চায়ের টেবিল বা রকের আড্ডায়। দেবব্রত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দারিদ্র নয়, ভাগ্যের নিদারুণ বিপর্যয় কার্যত তাঁকে মিথ করে তুলেছে। ফলত বিপ্লবী বাঙালি মাত্রেই রবীন্দ্র-গায়ক হিসেবে দেবব্রত বিশ্বাসকে জীবনের প্রথমে স্থান দেন। সব ক্ষেত্রে বিচারও করে না। এই তালিকায় সংযোজিত হতে পারেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুবিধা এই যে, কথাসাহিত্যকে যথাযথ না পড়লে মিথ তৈরি কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর মিথ তৈরিতে যথাযথ পড়াশোনার কার্যত মূল্য নেই।

সেই কারণে মানিকের ক্ষেত্রে বাঙালি বিপ্লবীর সাংস্কৃতিক ভাববাদ খুব বেশিদূর এগোয়নি। মানিককে হজম করা অত সহজ নয়। জীবনের প্রতি স্তরে মানিককে অনিবার্য না করেই বাঙালির দিন কেটেছে। আসলে মানিকের রচনায় মধ্যবিত্তের বিনোদনের পুঁজি কম। শুধু মনে রাখতে হবে, দারিদ্রকে অন্তিম ঢাল করে পূর্বোক্ত কয়েকজনের ক্ষেত্রে যা তৈরি হয়েছে, তা আসলে এক ধরনের মৌলবাদ। এবং এই মৌলবাদের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ এবং ঋত্বিক ঘটক একই আসনে অনিবার্য হয়ে রয়েছেন। আজ কোনও বাঙালির বলার ক্ষমতা নেই জীবনানন্দের কবিতা তার ভালো লাগে না। তাহলে পাঠকসমাজ কার্যত তাকে একঘরে করে দেবেন। ঋত্বিক সম্পর্কে সামান্য সমালোচনাও বাঙালি সইতে পারে না। সোশ্যাল মিডিয়ার খাপ পঞ্চায়েতে ফাঁসির আসামি করে তোলা হয় তাকে। অপরমতকে ধিক্কারযোগ্য বর্বরোচিত আক্রমণ করা হয়। আর এই মৌলবাদের আতিশয্যে ঢাকা পড়ে যান বিষ্ণু দে কিংবা মৃণাল সেন। এই তো কিছুদিন আগেও দেবব্রত বিশ্বাসের গানে যন্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে কথা বলায় একজন ভাষাবিদ, বাঙালির অভিভাবককে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেন সেদিনের কোনও এক নবীন গায়ক। এভাবেই বাঙালি নিজে সব হারালেও, প্রতিভার ভাঁড়ারটি শূন্য রইলেও, অতিকায় এক মিথের চাদরে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে। এরই সাম্প্রতিক নমুনা হতে পারে বিনয় মজুমদার বা মণীন্দ্র গুপ্ত। এই দু’জন কবির কোনওরকম সমালোচনা করলে বাঙালি সেই প্রতিভাকে সন্দেহের চোখে দেখে আজ।

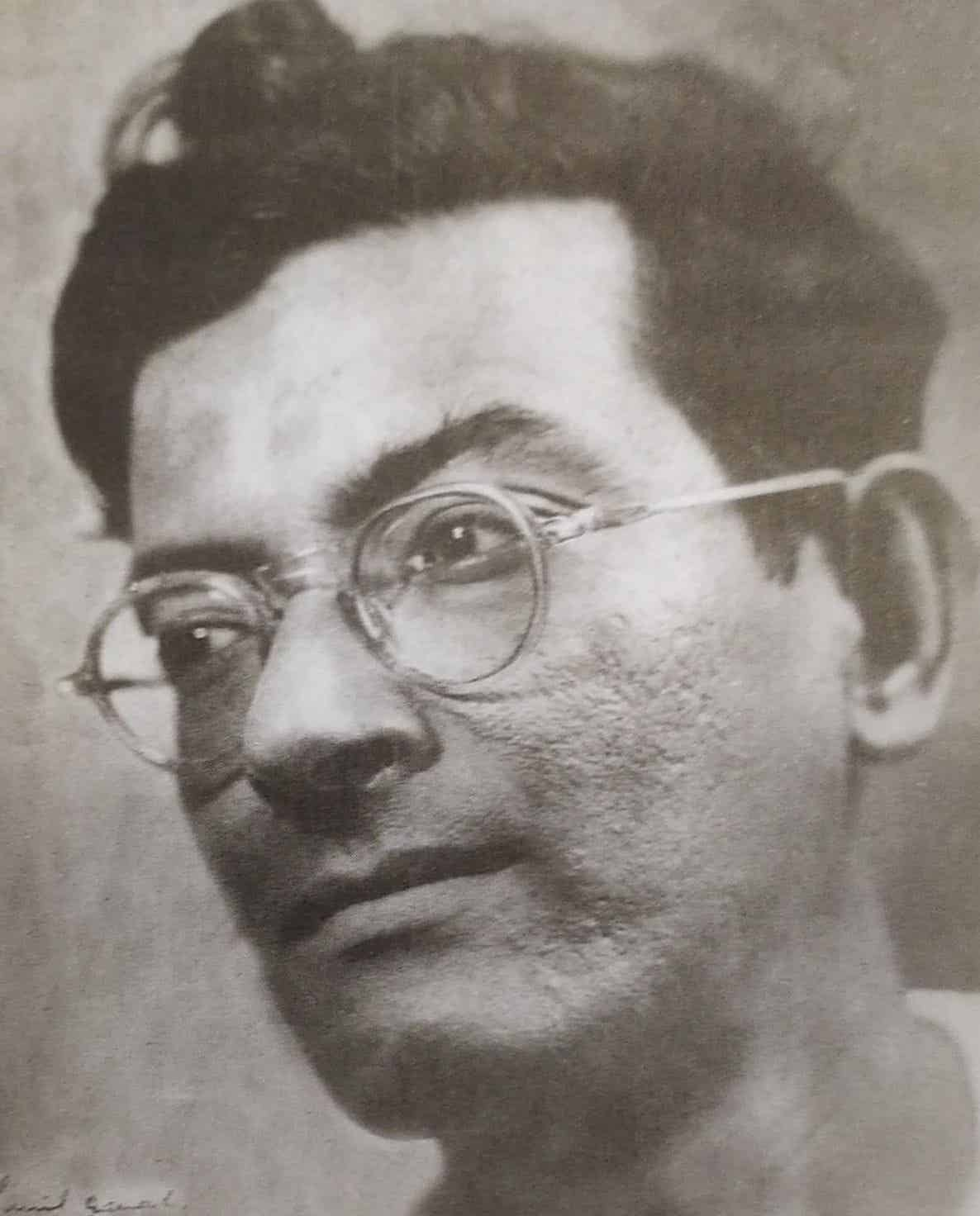

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক আশ্চর্য প্রতিভা; এবং তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কার্যত বিচ্ছিন্ন এবং নির্জন। বিভূতিভূষণ কিংবা কিছুটা তারাশঙ্কর যতখানি পঠিত, মানিক তার ধারে-কাছে পৌঁছন না। আর তাই তাঁর জন্মশতবর্ষে একটি-দু’টি পত্রিকার উদ্যোগ ছাড়া আর কোনও আলোড়ন দেখা যায়নি এবং জন্মশতবর্ষ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে মানিকের কথা মনে রাখেননি সাধারণ পাঠক। মানিক পাঠে সাধারণ পাঠকের ব্যক্তিগত অধিকার ছাড়া কোনও সামগ্রিক বোধ চোখে পড়ে না। যদি বা পড়ে তা তাঁর চতুষ্কোণ নিয়ে নয় বরং একটু একটু করে খেতে না পেয়ে মরে যাওয়ার কথাগুলি ঘুরে-ফিরে আসে তাঁর জন্ম বা মৃত্যুদিনে। আর এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘ফুলগুলি সরিয়ে নাও’ কিংবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নেয়ারের খাট, মেহগিনি পালঙ্ক এবং একটি দুটি সন্ধ্যা’ নামক তীব্র গদ্যখানি। পাশাপাশি হয়তো অনেকের মনে পড়বে শঙ্খ ঘোষের মানিক স্মৃতিকথাও (প্রথম দেখার দিন/ সময়ের ছলছবি)।

কলেজের বন্ধুদের নিয়ে একটি নিজস্ব পাঠচক্রের আয়োজন হয়েছিল সেদিন। পরিকল্পনায় শঙ্খ ঘোষ এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু। সেই সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হয়ে ইতিপূর্বে এসেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক। সেই সভায় বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করা হবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আমন্ত্রণের দায়িত্ব পড়ল শঙ্খ ঘোষের উপর। একদিন মানিকের বরানগরের বাড়িতে হাজির হলেন শঙ্খ ঘোষ; আর জানলেন এমন এক সত্য যে, লেখককেও নিজের হাতে বাজার করতে হয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ভিতরে প্রবেশ। এরপর আরও অপ্রত্যাশিতের পালা। ঘরে উপকরণহীন একটি চৌকি, একটি টেবিল এবং চেয়ার। টেবিলটি কার্যত হালকা এবং শূন্য। একজন সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম যতটুকু উপকরণ প্রয়োজন, সেটুকুও নেই। অতিরিক্ত কিছু দুরাশা। বিমূঢ় শঙ্খ ঘোষ। তাঁর মনোভাব কিছুটা আন্দাজ করেন মানিক। উত্তরে এক নির্মম সত্যি ছুড়ে দেন শঙ্খ ঘোষের দিকে, ‘কী ভাবছেন? ভাবছেন যে, একজন লেখকের ঘর এমন ফাঁকা কেন? আপনারা পাঠকেরা কিছু দেন না সেইজন্য ফাঁকা। ভাবছেন যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের হাতে বাজার করেন কেন?’ এরপর আবার তাঁর স্বগতোক্তির মতো বলা– ‘না করে আর উপায় কী বলুন! লিখবার সময় পেতে হলে এসবের জন্য কোনো ঝি -চাকর যে রাখব, সে-রকম টাকা কে দেবে আমাকে? দেন কি আপনারা? পড়েন কি কেউ আমার লেখা? আপনি যে এসেছেন এখানে, আমার কোনো লেখা কি পড়েছেন?’

শঙ্খ অবশ্য জানান পড়েছেন তাঁর অনেক লেখাই। তারপরে আবার মানিকের মোক্ষম প্রশ্ন: ‘তাতে কী সুবিধে হল? কোনও বই কিনেছেন আমার? … আপনার বন্ধুরা কেউ কিনেছেন? … তবে? পাঠকেরা কেউ বই কিনবেন না, প্রকাশক বলবেন বই বিক্রি হয় না, টাকাটা তবে আসবে কোথা থেকে? লেখকের ঘরটাও তাই এ-রকমই থাকবে। দুঃখ পেলে চলবে কেন!’

এই অস্বস্তিকর ঘটনার আরও কয়েক বছর পরে দু’টি দিনের কথা লিখেছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকের মৃত্যুর আগের দিন এবং মৃত্যুর দিন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মৃত্যুশয্যায়। দিন গুনছেন শেষযাত্রার। বন্ধুবান্ধব, অনুরাগীরা উদ্যোগ নিয়ে ব্যবস্থা করেছেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার। মানিকের ঘরে পৌঁছে শঙ্খ ঘোষের মতোই এক উপকরণহীন চারপাশ দেখতে পান তিনি। একটা ভাঙা আলমারি, একটা বুকসেলফ, একটা টেবিল। টেবিলের উপর কয়েকটা ওষুধের শিশি আর চিনেমাটির ওয়াটার বটল। দেখে বোঝা যায়, এতদিন কীরকম চিকিৎসা চলেছে অর্থের অভাবে। মানিক শুয়ে আছেন নেয়ারের একটি জোড়াতালি খাটে, যা কার্যত মাঝে মাঝে ছিঁড়ে গেলে তিনি নিজেই মেরামত করে দিতেন। শেষপর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির ভাঙা অ্যাম্বুলেন্স এল। যেতে যেতে মানিকের যন্ত্রণা এবড়ো-খেবড়ো পথে আরও বাড়ল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুযোগ করলেন তাঁর স্ত্রীকে– ‘এমন অবস্থা, আগে টেলিফোন করেননি কেন?’ উত্তর এসেছিল মানিকের স্ত্রীর ‘তাতে যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই।’ গাড়িতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, বাড়িতে অসুস্থ বাবা, স্ত্রীর হাতে চিনেমাটির জলের পাত্র আর মাঝে মাঝেই মানিকের গোঙানি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মরে যাচ্ছেন অথচ কলকাতার হুঁশ নেই। গাড়ি যখন হাসপাতালে পৌঁছল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে তখন কথা নেই। উডবার্নের বারান্দায় কাঠের বেঞ্চিতে বসে তার স্ত্রী দেয়ালের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করেছিলেন ‘দু দিন আগে যদি আনা যেত, তাহলে হয়তো মানুষটা বেঁচেও যেতে পারতেন।’

ভাঙা নেয়ারের খাট আর ভাঙা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে মানিক এসেছিলেন হাসপাতালে। পরের দিন তাঁর মৃতদেহে সুন্দর এক গাড়িতে উঠল, খাটের বদলে রাজকীয় পালঙ্কে। আজ আর কোনও ঝাঁকুনি নেই। রাস্তার দু’ধারে অগণিত জনতা ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে। সেই ফুল মানিকের দেহের উপর অতিকায় মরণোত্তর প্রতিদান যেন। হঠাৎ গোপাল হালদার আবিষ্কার করলেন ফুলের ভারে দামি পালঙ্কের একটা পায়ে ফাটল ধরেছে। শুধু অর্থের জন্য এতদিন যাঁর চিকিৎসা হল না, মৃত্যুর পর বাঙালি এত বেশি ফুল দিল, পালঙ্কের শক্তি নেই তা ধারণ করার। বাঙালি জীবনকে কতখানি ভালোবাসে জানি না, কিন্তু মৃত্যু তার কাছে মহার্ঘ্য। দারিদ্র তার কাছে চিরসুন্দরের আমন্ত্রণ। কিন্তু প্রতিদিনের জীবন কতখানি ক্ষয়ে যায় বিপুল ব্যর্থতায় সে খোঁজ রাখে না সে। তা ঋত্বিকের ক্ষেত্রে সত্য, মানিকের ক্ষেত্রেও সত্য।

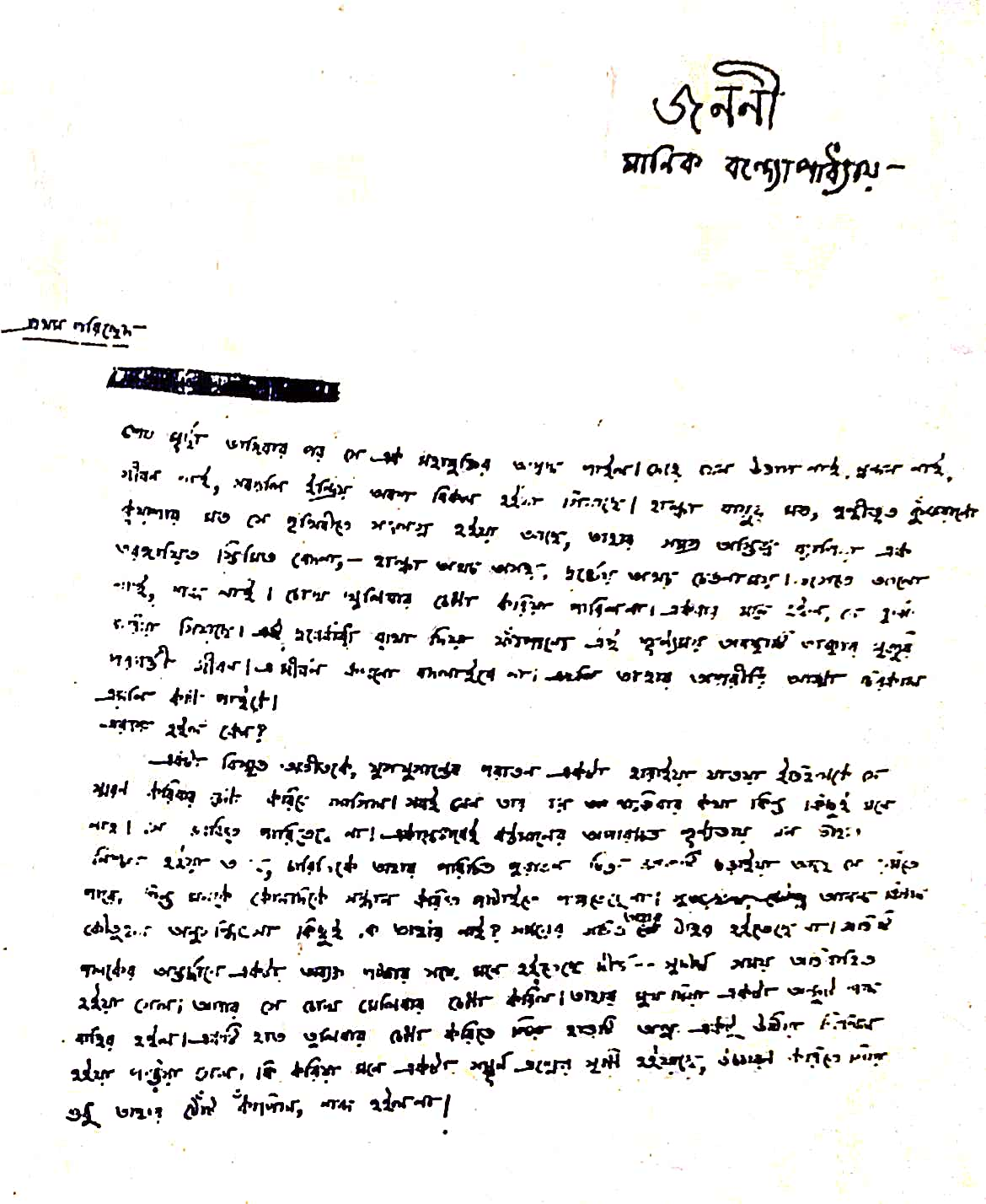

সর্বত্রই মানিকের ভাগ্য-বিপর্যয় কতদূর, তা তীব্র হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে মানিকের সেই অন্তিম হাহাকার– সামান্য দু’মুঠো অন্নের সংস্থান না করে কেউ যেন সর্বক্ষণের লেখক হতে না আসে। মানিক যে কতভাবে চিনেছিলেন লেখকের জীবনের সংকটকে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে মৃত্যুর পূর্বের দশ বছরের ডায়েরির নানা এন্ট্রিতে কিংবা চিঠিপত্রে। সেখানে বারবার অর্থের অভাবের কথা। সামান্য অর্থের জন্য হাত পাতছেন, করুণা তা অবশ্য নয়, লেখার পরিশ্রমের বিনিময়ে। বারবার উঠে আসছে অসুখের কথা। মাথার অসুখের চিকিৎসা ঠিকঠাক করাতে পারছেন না। অর্ধসমাপ্ত রাখছেন অর্থের অভাবে। অর্থের অভাবেই ভাবছেন, হয়তো প্রতিজ্ঞাই করছেন, মদ-সিগারেট কীভাবে কম খাবেন। হিসেব রাখছেন তার। আছে অগ্রজের উদাসীনতার কথা, বাবার অসুখের কথা, সামান্য অর্থের জন্য স্ত্রীর কানের দুল বন্ধক দেওয়ার কথা। আর কেবলই পাতার পর পাতায় প্রকাশকদের প্রতারণার কথা। তবু একবারও মানিক আপস করছেন না কোথাও। না জীবনে, না লেখায়। দু’-একটি ডায়েরির পাতার নমুনা:

১. বড় অসময় চলছিল– এর মধ্যে এসেছিল চরম অবস্থা। অন্য মানুষ ডুবে যেত! (৭.৫.৫১)

২. তারাশঙ্কর আর আমার বই নিয়ে পরীক্ষা নাকি ব্যর্থ হয়েছে– বসুমতীর পাঠকের বাজারে আমাদের চাহিদা নেই। (৪.১.৫২)

৩. জোর করে না ধরলে– ডিএম লাইব্রেরী চিহ্ন ২য় ছাপানো সম্পর্কে চিঠি না লিখলে, টনক নড়ত না– ধরাও পড়ত না যে আমি আরও প্রায় ১০০০ কপি বইয়ের জন্য রয়ালটি পাব। লেখকদের এমনিই অবস্থা এদেশে! (৯.১.৫২)

জীবিকা হিসেবে যতটুকু মাইনে পান তা দিয়ে দীর্ঘকালীন রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়, কারণ সংসার আছে। তাই মাসে অতিরিক্ত ১০০ টাকার জন্য তাঁকে চিঠি লিখতে হয় দাদাকে। ডাক্তার বা সুহৃদরা যখন মদ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের কথা বলেন, তখন মানিক জানিয়ে দেন এক নাছোড় সত্য। যে রোগ তার হয়েছে, তার জন্য যে ওষুধ খেতে হবে তাতে মাত্রাতিরিক্ত ঘুম হয়। অর্থ যেমন নেই তেমনই ঘুমিয়ে পড়লেও দিন চলবে না। তাই অতুলচন্দ্র গুপ্তকে, একটি চিঠিতে, মৃত্যুর আগের বছরটিতে তিনি জানাচ্ছেন– ‘ডাক্তারের সব উপদেশ মেনে চলা বা সব ওষুধ নিয়ম মত খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ অর্থাভাব এবং অতিরিক্ত খাটুনি। আজ এখন ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে কাল হাঁড়ি চড়বে না– খানিকটা অ্যালকোহল গিললে কিছুক্ষণের জন্য তাজা হয়ে হাতের কাজটা শেষ করতে পারব।’ যা তাঁকে বাঁচাল, সেই মদ গেলাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর প্রধান অসুখ। মানিক একথা জানতেন। এই চিঠিতেই জোরের সঙ্গে জানাতে ভোলেননি, ‘আমি মাতাল নই– সাহিত্যিক’।

বাঙালি তাঁর দারিদ্রের কথাটি গ্রহণ করেছে, তবে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে নয় বরং আর্থিক অনিশ্চয়তার রোমান্টিকতা দিয়ে। বাঙালি প্রতি মুহূর্তে দারিদ্র, অনিশ্চয়তাকে লেখক-জীবনের মূল অবলম্বন হিসেবে দেখল, কিন্তু কার্যত স্বীকৃতি দিল না প্রতিভার পরিশ্রমকে। আপসহীন এক প্রকার জেদকে নয়; বরং আর্থিক দারিদ্রকে সম্বল করে এগোল। কয়েক দশক ধরে অজস্র কবি-লেখক সাফল্যকে দেখলেন ‘সন্দেহ’ হিসেবে, কিন্তু তলায় তলায় রইল অজস্র আপস, হৃদয়দৌর্বল্য, মেরুদণ্ডহীনতা। সে একইসঙ্গে দরিদ্র এবং উঞ্ছবৃত্তিপ্রবণ। কথায় কথায় ফাকফোঁকর খোঁজে লেখা গুঁজে দেবার। কলেজস্ট্রিটে সামান্য প্রুফ-রিডারের চাকরি নিয়ে, জীবনে দারিদ্রের মহিমাকে উপভোগ করে এবং নানারকম ব্যক্তিগত খবর সংগ্রহ করে বেড়ায়। এই পরনিন্দা, পরচর্চাটুকুই, এই তথ্যের অধিকারটুকুই, তার টাকার অভাব পুষিয়ে দেয়। নিজেকে সাহিত্য ব্যবসার স্মৃতির পথে প্রাসঙ্গিক করে রাখে। মাঝেমাঝে হুমকি দেয় ‘আমি একবার মুখ খুললে…’! কেউ কেউ তো লিখে ফেলেন বাঙালি লেখকের নিদারুণ হতাশা, শোষণ, বঞ্চনা এবং মনোবিকারের ইতিহাস। শিয়ালদহের দিকে অনন্ত পথে রওনা দিতে দিতে সে ভাবে, এই পথেই একদিন বিভূতিভূষণ, মানিক ইত্যাদি… চিতাভস্মের গৌরবের সে এক কবন্ধ সন্তান।

তরুণ লেখকমাত্রেই, যে আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার কথা মানিক বলেছিলেন, তাকে অনেক বাঙালি লেখক কবি আজও কেবল দারিদ্র-মোচনের বিকল্প হিসেবেই দেখলেন। প্রতিরোধের বিকল্প হিসেবে দেখলেন না। মানিক আর্থিক স্বাবলম্বনের কথা বলেছিলেন আদর্শের প্রতিরোধ হিসেবে। কোনও মূল্যেই একজন লেখক যেন আদর্শচ্যুত না হন, বাণিজ্যের কাছে নিজেকে বিকিয়ে না দেন, সেই কথা ভেবেছিলেন তিনি। অর্থাৎ লেখক বাঁচবেন নিজের শর্তে। প্রতিষ্ঠানের শর্তে নয়। বাঙালি লেখক মানিকের আর্থিক বিকল্পটিকে নিয়েছে, মনোভাবকে নয়। তাই সে লেখার সমান্তরাল কোনও জীবিকা (প্রুফ রিডিং, সম্পাদনা, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ডেসপ্যাচ) বেছে নিয়েছে। সে একইসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছে মানিকের প্রতিভার এবং সুনীলের রয়্যালটির। দারিদ্র-মোচনে তার সামনেই হয়তো ছিল জয় গোস্বামীর অলৌকিক উত্থান। তাই কার্যত লেখক হিসেবে বা পাঠকের সামর্থ্যে বাঙালি দ্বিধাবিভক্ত। তার একদিকে লিটিল ম্যাগাজিনের প্রতিভা, অন্যদিকে ‘দেশ’ পত্রিকার আকাঙ্ক্ষা। সে মেরুদণ্ডের স্লোগান দিতে দিতে শেষপর্যন্ত খাঁচার প্রতিভা হওয়ার কথা ভাবে। দারিদ্র নিয়ে তার রোমান্টিকতার সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ ধাপ ম্যাগাজিন সম্পাদনা এবং লেখককে সাম্মানিক না দেবার দারিদ্রের বিপুল গৌরব। আজ অনেক বাঙালি কবি-লেখক জীবিকার ক্ষেত্রে কর্পোরেটবাসী বা সুপ্রতিষ্ঠিত।

হাতখরচের পয়সায় লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা এখন অতীত মাত্র। পুরোটাই স্পেশাল ইস্যুর পাঁচতলা শপিংমল। তার আর্থিক দারিদ্র ঘুচেছে কিন্তু মনের দারিদ্র ঘোচেনি। তাই খ্যাতি ও শর্টকাটের হাস্যকর স্ববিরোধ। লেখা নিয়ে তার জীবনসর্বস্ব পণের আড়ালে কত না অলিগলি, কত মনোরোগ!

…………………..

রোববার.ইন-এ পড়ুন পঙ্কজ চক্রবর্তী-র লেখা

…………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved