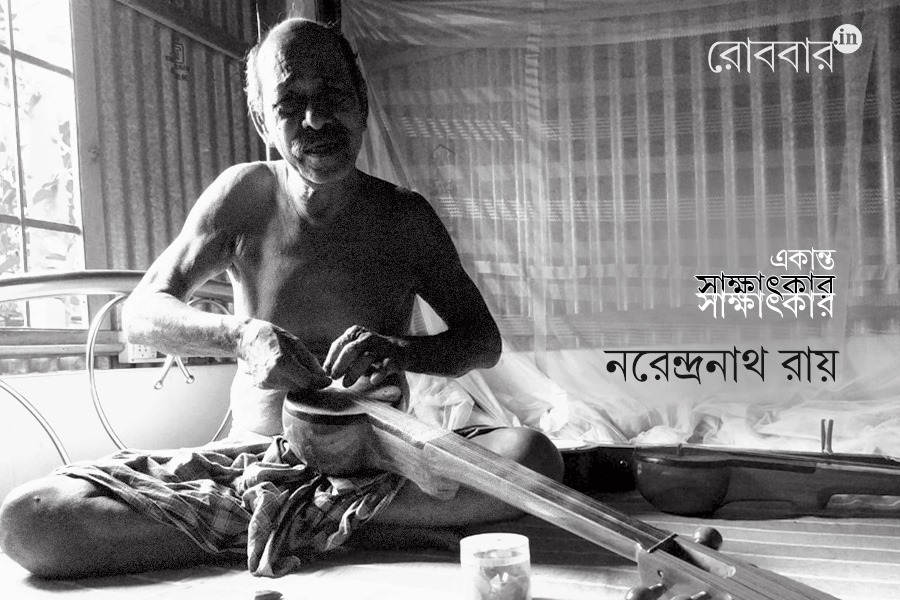

নরেন্দ্রনাথ রায়, নরেনদা, মূলত শিল্পী; অর্থাৎ দোতারা বাজানোর তাগিদেই তাঁর দোতারা বানানো। তবু তাঁর ‘শিল্পী’ পরিচয় প্রায় ঢেকে গেছে ‘কারিগর’ পরিচয়ের ছায়ায়। ভাওয়াইয়া দোতারা বানানোর ক্ষেত্রটিতে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। তবু এ সাক্ষাৎকার মূলত ওঁর জীবন, ওঁর সংগীতের দর্শনকে খুঁজতে চেয়ে। কারণ– ‘যন্ত্রটা যখন বানাই, মন দিয়ে বানাই। কাঠের গায়ের বাটালের দাগ, খোড়লের দাগ পালিশ করে তুলে দিই। কারণ মনটা বলে– যে লোকগুলো বাজাবে তারা যেন বাজিয়ে শান্তি পায়।’ কিংবা শিল্প আর ব্যবসার সম্পর্ক প্রসঙ্গে ‘যদি সত্যিকারের দোতরা শেখেন, যত শিখবেন, দেখবেন পেট খালি হয়ে যাবে। টাকার পেট নয়। এ হল শেখার পেট। মনে হবে যে, পারলাম না।’– এই কথাগুলো বলার লোক তো ক্রমশ কমে আসছে। এমন অনেক স্বতঃস্ফূর্ত অথচ উদ্ধৃতিযোগ্য ভাষ্য এই কথোপকথন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। নরেনদা, শুরুতে রেকর্ড করা নিয়ে আপত্তি জানালেও, পরে নিজেই বলেছেন রেকর্ডার চালিয়ে রাখতে। কথা বলেছেন রাখঢাক না রেখেই। নরেনদার কথায় উত্তরবঙ্গের টান প্রবল, রাজবংশী শব্দ ও উচ্চারণের আধিক্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠকদের সুবিধার কথা ভেবেই সেই ‘ডিকশন’কে খানিক পরিশীলিত ‘কলকাত্তাইয়া’ বাংলায় বদলে নিতে হল। তবু ‘ডারিঘর’ বা ‘জিরানির ঘর’ (বিশ্রামকক্ষ), ‘কসিয়া’ (ছোট), ‘ডাঙানো’ (বাজানো), ‘বাটলে’ (বাটালি), ‘খোড়ল’ (গর্ত করার যন্ত্র), ‘চাম’ (চামড়া), ‘গোলাঘর’ (শস্যাগার, ব্যঙ্গার্থে আঁতুড়), ‘হাবাজাবা’ (হাবিজাবি), ‘ছাওয়া-পোয়া’ (ছেলেপুলে), ‘কুংকুরার সুতা’ (কুকুরের লেজের লোম) এমন বেশ কয়েকটি শব্দ, তাদের স্থানিক অভিঘাতের কথা ভেবেই পালটাতে চাইনি। যেমন চাইনি ওঁর উচ্চারণের ‘দোতরা’-কে ‘দোতারা’ লিখতে। কিন্তু অনিবার্যভাবে যা এই লিখিত সাক্ষাৎকারে রাখা গেল না– ওঁর গাওয়া গানগুলি, ওঁর বাজনা– তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই ত্রুটি, রসিক পাঠক আশা করি মার্জনা করবেন না।

নরেনদা, ভাওয়াইয়া দোতারার কারিগর হিসেবে শতকরা ৯৫ ভাগ লোক আপনার নাম করেন। অথচ অনেকেই জানেন না যে আপনি চমৎকার দোতারা বাজানও। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, আপনার ঝোঁকটা বাজাতে বাজাতে বানানোর দিকে গিয়েছিল, না বানাতে বানাতে বাজানোর দিকে? মানে, দোতারা বানানো নাকি দোতারা বাজানো– কোনটা আপনি আগে শুরু করেছিলেন?

আমি বলব, কোনওটাই নয়। প্রথমে যেটা হয়েছিল, সেটা হল গানবাজনার প্রতি ভালোবাসা। গান শোনা। এই যে আমাদের উত্তরবঙ্গের মধ্যে ভাওয়াইয়া গানের সম্রাট ছিলেন আব্বাস। আব্বাসউদ্দিন। কলের গানে বাজত। আগেকার বাচ্চাগুলোর জ্ঞান তো কম ছিল। আমরা তখন এতটুকু, কচি। ভাবতাম– কলের ভেতর, ওই চোঙটার মধ্যে বোধহয় ছোট ছোট লোক থাকে, ওরাই গান করে। দোতরা বানানো বা বাজানোর বহু আগে থেকে গান শুনছি। ভালো লাগত সুর জিনিসটা। শুনতে শুনতে গানটাকেই আগে ভালোবেসেছি।

আগে প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে ডারিঘর ছিল। জিরানির ঘর। লোকজন, বন্ধুবান্ধব কেউ এলে আরাম করার জন্য। ডারিঘরে কসিয়া দোতরা রাখা থাকত, সারিন্দা থাকত, ঢোল-খোল থাকত। বিশ্রামের সময়ে সকলে মিলে গানবাজনা করত।

‘ডারিঘর’ বলতে কি ডারিয়া ঘরের কথা বলছেন। দক্ষিণে যাকে বসার ঘর বলে আর কী!

হ্যাঁ, মানে অনেকে মিলে বসে-বসে গানবাজনা, আনন্দ-ফুর্তি করত। বয়স্ক লোকগুলোই বেশি করত। এখন এইসব করতে করতে হয়তো একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে হাতের যন্ত্রটা রাখল। তখন আমি যন্ত্রটা নিয়ে ডাঙানোর চেষ্টা করতাম। এখন আমি তো বাচ্চা। সবাই আমায় বকত– ‘এই বন্ধ কর, রাখ রাখ, আওয়াজ করিসনে!’ উপায় নেই, তখন ছোট আমি। কিন্তু গানটা, বাজনাটা শুনতে খুব ভালো লাগত আমার।

তখন কিন্তু এইসব যন্ত্র বেচা-বিক্কিরি হত না। মানে, দোতরা-সারিন্দা কেউ বেচত না। ফকিরকে, মিস্তিরিকে দিয়ে বানিয়ে নিত, যে– ‘এইরকম একটা যন্ত্র আমায় একটা বানিয়ে দে তো!’ এখন যন্ত্র ভালোবাসলে, যে বাজায় তাকেও তো ভালোবাসতে হয়। আমি ভালোবাসি। সকলকে। কিন্তু এরা বাচ্চা দেখে পাত্তা দেয় না আমায়। তারপরে কী হল– কাঠের জন্য গাছের ডাল কেটে রেখেছিলাম একটা। ছাতনাই কাঠ। মানে, ওই ডাল দিয়ে যে বাজায় তার কাছ থেকে বানিয়ে নেব। ভেবেছিলাম, আমি তো বাচ্চা, সে বড়, তাই সে নিশ্চয়ই আমার থেকে দাম নেবে না। কিন্তু আজ বানাব কাল বানাব করে সে আর বানায় না। অনেক সময় নেয়। চলতে চলতে মাসখানেক পার হয়ে গেল। ওই কাঠটা পড়েই থাকল। আমার তো আর মন মানে না। শেষে কাঠটাকে বাড়িতে এনে নিজেই শুরু করলাম বানানো।

তখন তো আপনি কিছুই জানতেন না! মানে, কাঠের মাপজোক ইত্যাদি…

না। তবুও দোতরা আমার লাগবে! যেভাবে হোক করতে আমাকে হবেই। আমার কাছে তো বানানোর অস্ত্রপাতিও ছিল না। বাটলে দিয়ে কোনওরকমে খোদা-টোদা করলাম। তারপরে লাগে চাম। মানে, চামড়া। ছাগল মরেছিল একটা। সেটার চামটা এনে রেখে দিয়েছিলাম। ওই দিয়ে চাম লাগালাম। বাজার থেকে সুতা কিনে আনলাম।

কী সুতো কিনেছিলেন?

তখন তো এরকম নাইলন তার ছিল না। তখন ছিল মুগা সুতা। তারপরে সেটিং করলাম। দেখি– অল্প একটু বাজছে, একেবারে ভালো না হলেও খানিক বাজছে।

সেই আপনার নিজে হাতে বানানো প্রথম দোতারা?

হ্যাঁ।

চমৎকার! কতদিন সময় লেগেছিল বানাতে?

এক-দুই মাস। আসলে দোতরা আমার লাগতই, যত সময়ই লাগুক! এবার হল কী, এগুলো তো তখন বাজারে বিক্রি হত না। কিন্তু ওই যে ওটা বানালাম, মনটা বলছে, আবার বানালে হয়তো এর চেয়ে ভালো করব। তা করলাম কী, ওই যন্ত্রটা সাত টাকায় বিক্রি করে দিলাম। আবার শুরু করলাম একটা। সেইটা আগেরটার চাইতে ভালো হল। আবার বিক্রি করলাম। দশ টাকায়। আবার ধরলাম একটা। এইভাবে একটা পর একটা। ভালোর তো শেষ থাকে না। এখন বর্তমানে ৭০ বছর বয়স চলছে, তবু এখনও মন বলছে– আরও ভালো করে চেষ্টা করলে হয়তো আরও ভালো আছে। ভালোটাকে শেষ করিনি কিন্তু।

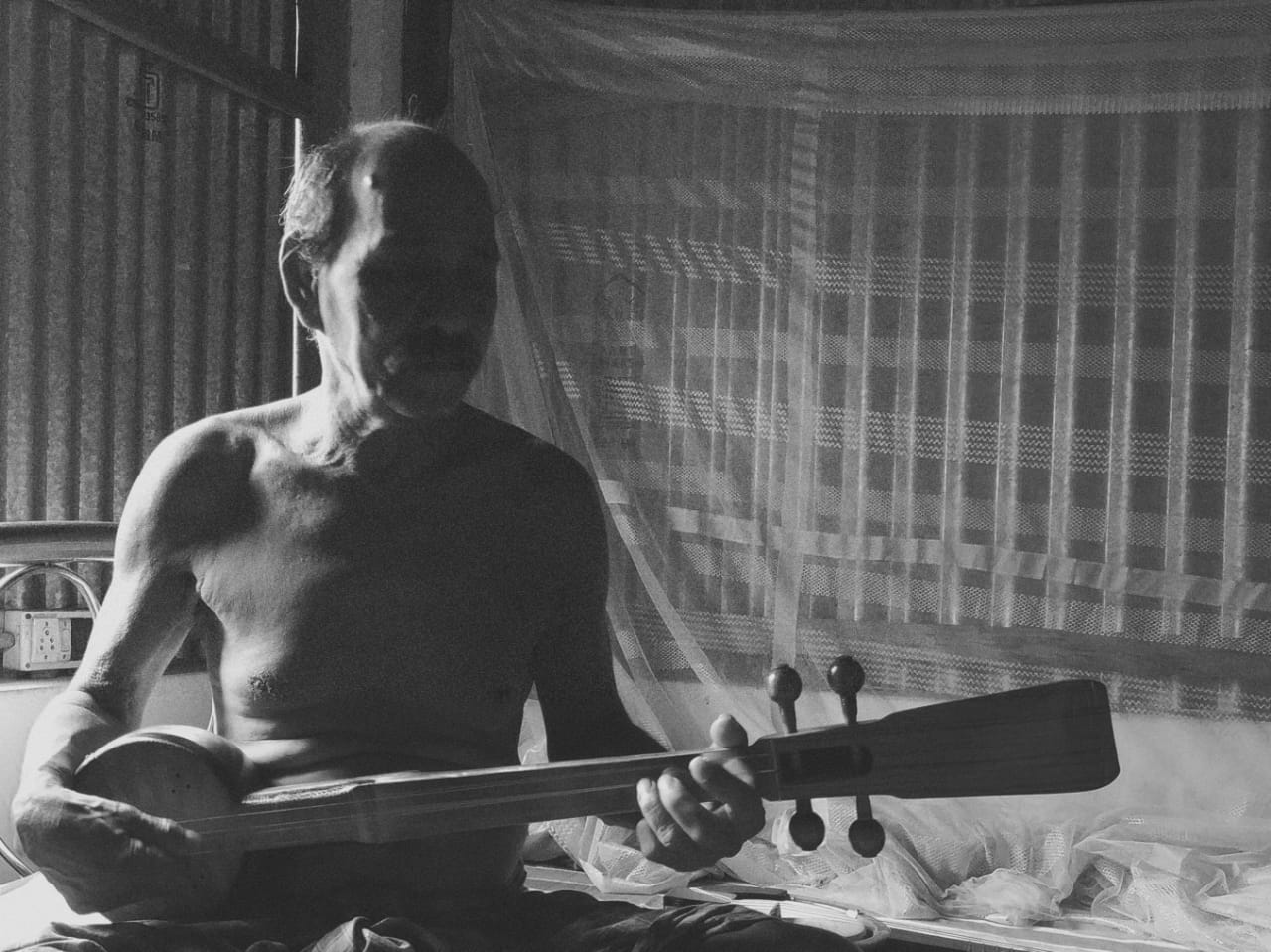

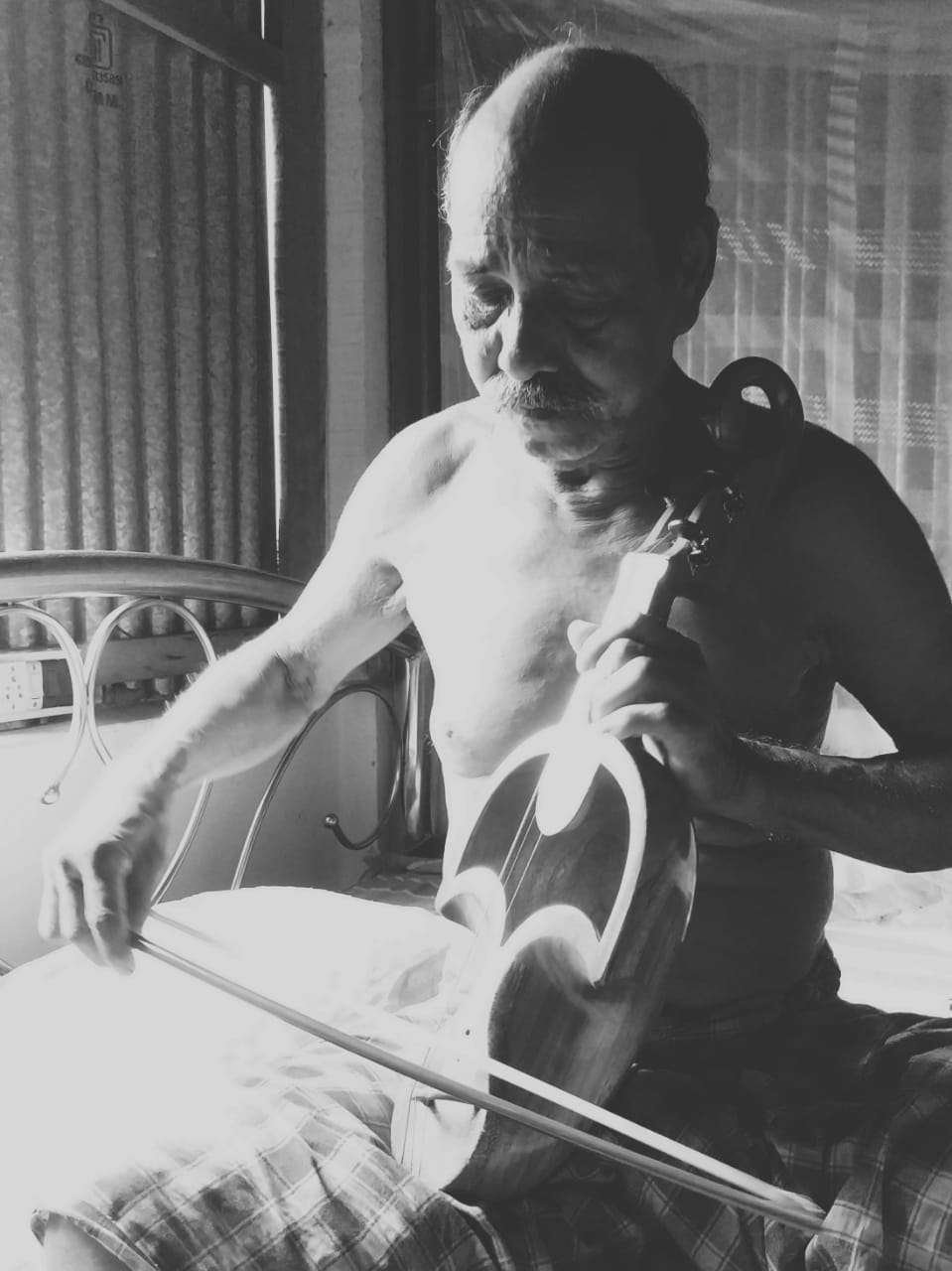

(নিজের দোতারাটা দেখিয়ে) এই যে, এই যন্ত্রটা কিন্তু বর্তমানে ভালো দোতরা। কিন্তু এখন আমি বুঝেছি যে, এক জীবনে কেউ ভালোটা শেষ করতে পারবে না। অর্ধেক যাওয়াও মুশকিল। আমার মন এখনও বলে, ভালোটা এখনও আমি হইনি। কলকাতার লোক বলেন, উত্তরবঙ্গের উনি ভালো দোতরা বানান। কিন্তু আমি মন থেকে জানি, আমি এখনও ভালোটা পারলাম না।

আপনি কি কখনও, কারও কাছে দোতারা বাজানো শিখেছেন?

তখন পাশে থাকত একজন লোক, এখন মারা গেছেন, ওঁর তখন দারুণ ডাঙানোর হাত ছিল। ওঁর কাছে দেখে-দেখে খানিক শেখার চেষ্টা করেছি। সেই অর্থে কোনও গুরু ছিল না। তবে সা রে গা মা-র ধার আমি কখনও ধারিনি। সুরে কানে যা-যা বেজেছে তাই বাজিয়ে গিয়েছি। শুধু দেখতাম, বেসুরা যাতে না হয়।

আসলে সুরটাই তো প্রাকৃতিক, স্কেল তো মানুষের তৈরি একটা গাণিতিক কাঠামো। কিন্তু আপনি তো একটা সময় অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে কাজ করেছেন। তখন গানের স্কেল বা টেকনিক্যাল বিষয়গুলো না-জানা কোনও সমস্যা তৈরি করেনি?

কানে যার আইডিয়া কম থাকে তার এস্কেল লাগে। আইডিয়া থাকলে এস্কেলটা মেলানো যায়। কানে যদি সুর ঠিক থাকে, তাহলে এস্কেলে লাগাতে সমস্যা কেন হবে! কানটাই আসলে এস্কেল।

চমৎকার বললেন। ঠিকই। কানটাই তো স্কেল। আচ্ছা নরেনদা, দোতারা বানানোটাকে পেশা হিসাবে নেবেন কখন ভাবলেন?

আগে যখন চ্যাংড়াবেলায় ছিলাম, গরম দিনে নিজের বানানো দোতরা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাওয়া খেতাম, ঘুরতাম, বাজাতাম। লোকে আমাকে দেখে হাসত, বলত যে এটা একটা পাগল। (হাসি) তখন কিন্তু দোতরা বাজানো, বানানো দুটোই চলছিল। পাশাপাশি সংসারের জন্য টুকিটাকি আর চারটে কাজও করেছি। ওটাও করছি, এগুলোও করছি। প্রথম প্রথম আমার দু’-চারটে যন্ত্র বিক্রি হল। এই অঞ্চলটায় একটা পরিচয় হল। এইভাবেই ধীরে ধীরে পুরো কোচবিহার। তারপর কলকাতা। বর্তমানে আসাম যাচ্ছে, বাংলাদেশ যাচ্ছে, ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে। সবই নিজে থেকেই হয়ে গেছে। আলাদা করে কিছু করতে হয়নি।

কলকাতা কিংবা বাংলাদেশে তো দক্ষিণবঙ্গীয় দোতারারও খুব চাহিদা। আপনি কখনও ভাওয়াইয়া ছাড়া অন্যরকম দোতারা বানানোর কথা ভাবেননি?

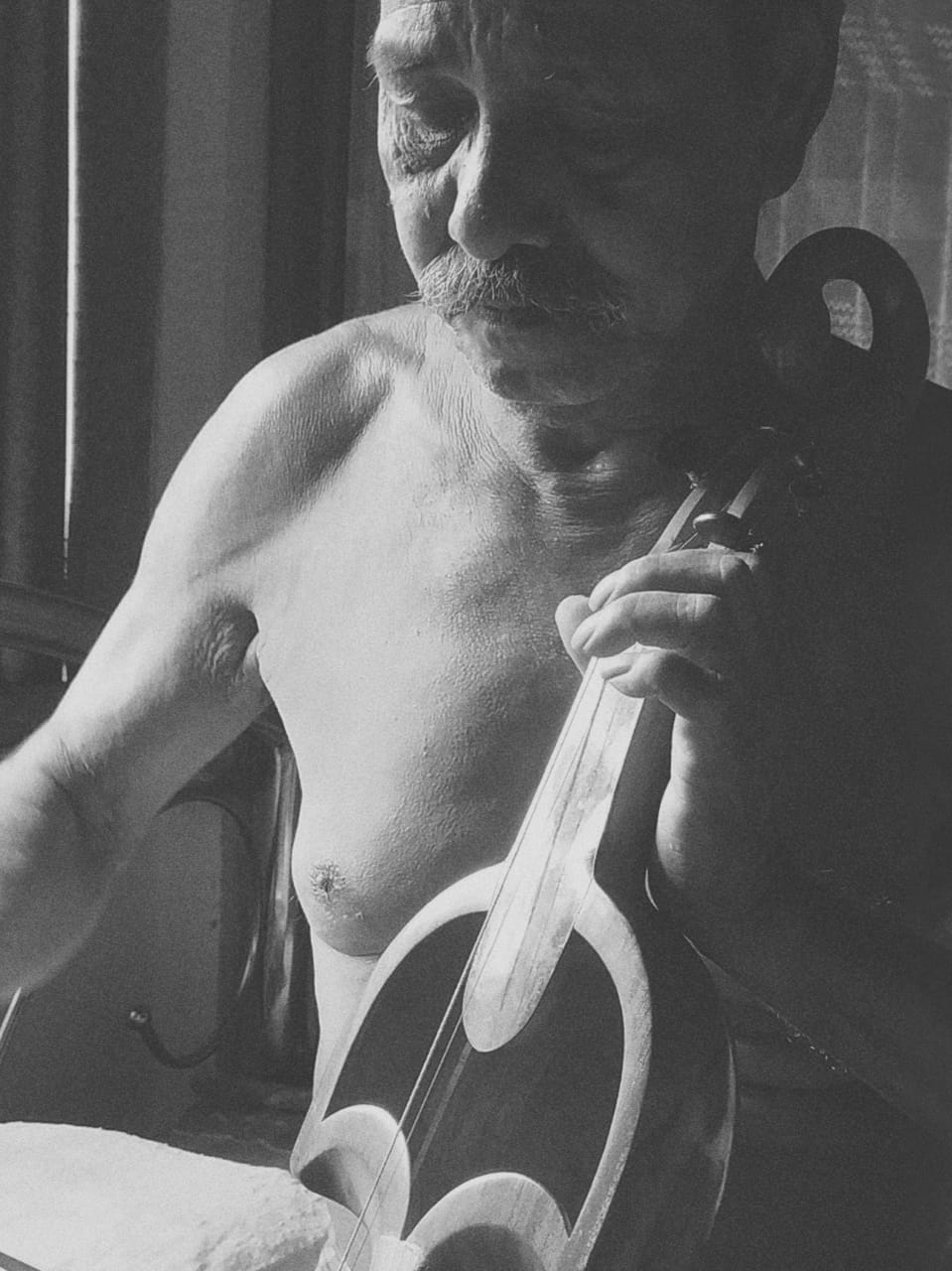

এই যে পেটকাটা দোতরাগুলো– বাংলাদেশে চলে খানিকটা। বাংলাদেশে দোতরার বহু মিস্ত্রি রয়েছে বর্তমানে। অনেকে এখন দেখি ভিডিও ছাড়ে, নেটে, যে এইভাবে বানাতে হয়। একসময় ওরকম দোতরা বানিয়েছি আমি। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বলব, সব দোতরার মধ্যে আওয়াজটা ভালো হয় ভাওয়াইয়াতেই।

এই যে ধরুন ‘ব্যাঞ্জো’– অনেকেই বানাতে বলে। কিন্তু চাম কম দেওয়া হয় বলে আওয়াজটা কর্কশ হয় যন্ত্রটার। ওই যন্ত্রেই যদি চাম বেশি দেওয়া হয় একটু, আওয়াজটার মাধুর্যটা কিন্তু আলাদা হয়। পেটকাটা যন্ত্রেও একই ব্যাপার– পেটটা কাটার ফলে চামটা কমে যাচ্ছে। মানে রিভারভেশনটাও কমে যাচ্ছে, বেসটাও কমে যাচ্ছে। তাই আওয়াজটাও কর্কশ হয়ে যাচ্ছে।

এখন এই যে ব্যাঞ্জোটা– (সদ্য কেনা একটা ব্যাঞ্জো দেখিয়ে) যিনি বানিয়েছেন, তিনি কিন্তু ওস্তাদ লোক। বহুদিন কাজ করছেন। কলকাতা, বাংলাদেশ, দেশের বাইরে এঁর তৈরি যন্ত্র যায়। কিন্তু এঁকে আমি বলেছি, ফিচারটা ভুল করে গেছে; যদি চামটা বেশি থাকত আওয়াজটা ভালো হত। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলব, ভিতরের এই মেটালের রিংটা আমি রাখতামই না, পুরোটাই চামড়া দিয়ে দিতাম। কিন্তু এটাও কথা যে, পুরো চামড়া দিলে টান থাকত না। দেবে যেত চামটা। সেইটার জন্যে চাকা বানিয়ে, গর্ত করে, মাঝখান থেকে গর্তটায় বেঁধে দিতে হত। এ-বুদ্ধিটা যদি খাটাত তাহলে আরও ভালো হত যন্ত্রটা।

দোতারা, এই যন্ত্রটা নিয়ে গত এক দশকে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। বিশেষত কলকাতায়। আপনিও করেছেন। বাটির মাপের হেরফের করেছেন বেস বাড়াতে গিয়ে। পুরাতন ছোট বাটির ভাওয়াইয়া দোতারার পাশাপাশি প্রায় তিনগুণ বড় বাটির দোতারাও বানিয়েছেন। কিন্তু ভাওয়াইয়া দোতারার যে মূল মিঠে ভাবটা সেটা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু অন্যান্য দোতারার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে বাজনা অনেক বদলে গেছে…

এই যে, আগে যে সব কাঠে দোতরা হত না, কোনওদিন শুনিনি, সেই আম কাঠেও দোতরা বানানো হচ্ছে। কিংবা ধরুন এইখানে একটা দোতরার মধ্যে গিটারের মতো কাঠি (ফ্রেট) বসিয়ে দিয়েছে। বা ধরুন কানটা কেউ কেউ গিটারের কান লাগিয়ে দিচ্ছে। এইটা কিন্তু ভাওয়াইয়া দোতরার ক্ষেত্রে হয়নি। তাই আওয়াজটা সরেনি।

আর দোতরার বাজটাও বদলে গেছে একেবারেই। মানে সাবেকী থেকে আধুনিকে সরে যাচ্ছে এখন বর্তমানে। এই ভাওয়াইয়ার সঙ্গে প্যাড, ক্যাসিও হাবাজাবা, অর্কেস্ট্রার যন্ত্রগুলো জুড়ে দিচ্ছে। সবই বদলে গেছে। কিন্তু জানবেন ভাওয়াইয়া সংগীতের এক নম্বর জুরি দোতরা। দোতরা ছাড়া ভাওয়াইয়া গান হয় না, হবে না। কলকাতায় স্বপন বসু ভাওয়াইয়া গায় ব্যাঞ্জো নিয়ে। কানে শুনতে কিন্তু বিকৃত লাগে।

ভাওয়াইয়ার বহুরকম তাল আছে। ওইরকম আ-গুনে ভাওয়াইয়ার তালমাত্রা আসবে না। হাবাজাবা হবে। এই যে অথীন রায় (রথীন্দ্রনাথ রায়) ভাওয়াইয়া গান। বিখ্যাত শিল্পী। কিন্তু তালমাত্রা, তালজ্ঞান ভুল করেন। তাঁর দোষ নেই। অথীন্দ্রনাথ ভালো গান, কিন্তু যে গানটা যে তালে– ওদিকে তো ভাওয়াইয়া তাল বাজানোর লোক নেই, তাই যে বাজনাটা হচ্ছে তাতেই ফিট করিয়ে দেন আর কী!

এই যে ‘ওকি একবার আসিয়া’ গানটা– আব্বাসের খুব বিখ্যাত গান। সবাই গেয়েছে। কলকাতা হোক, উত্তরবঙ্গে হোক, বেশিরভাগই দোতরার তালটা কিন্তু বাজাতে পারে না। কাজটা কিন্তু একটুখানি আলাদা কাজ। উলটা ডাং। অথীন রায়, গানটা গেয়েছেন। ওইখানেই গানের তালটা পাল্টে গেছে। কিন্তু আমি বললে তিনি কি শুনবেন? আজকের শিল্পীরা তো শিখতেও চান না। আমি ছেলেদের বলি– দোতরা বানাচ্ছ, ডাঙাচ্ছ, ভালো কথা। কিন্তু সবের আগে, এখানে, এই যন্ত্রের সামনে নত হয়ে যাও। আগে অহংকারটাকে মারো। কারণ বিদ্যাটা তো অহংকারী বিদ্যা। অহংকার করলে– আমার ভালো হোক, আরও ভালো হোক– এই ইচ্ছেটা আর পূরণ হবে না এই জনমে।

আপনি তো এখনও নিজে হাতে কাজ করেন?

করি। তবে নিজের জন্যে। বিক্রির জন্য দোতরা আর বানাই না। আপনি যে বলছিলেন যন্ত্রের কাঠামো বদলানোর কথা– আমাকে অনেকে বলেছে ‘এটা পাল্টে দিন’, ‘ওটা গোল করে দিন’– আমি কিন্তু করিনি। দোতরার দাম বেশি দিতে চাইলেও করিনি। আমার কাছে আওয়াজ ভালো-মন্দের জুতটা আগে।

আমার কথা হল, এইখানে এসো। বাজনা শোনো। ‘আওয়াজটা ভালো লাগছে?’ …‘হ্যাঁ, ভালো লাগছে’। ব্যস, হয়ে গেছে কমপ্লিট। কিংবা হয়তো বলল ‘অল্প বসা বসা লাগছে’। একটু আওয়াজটা বাড়িয়ে দিলাম। ‘এবার ভালো হয়েছে?’ …‘হ্যাঁ, হয়েছে’। হয়ে গেল। পুরোটাই আওয়াজের ওপর। ব্রিজের মাপটা খুব দরকারি। খাঁচাটাও। মাপ ঠিক থাকলে আওয়াজ ঠিক থাকবে।

আপনাকে আব্বাসের গানটা গেয়ে শোনাই…

(আব্বাসউদ্দিনের ‘ওকি একবার আসিয়া’ গানটা গেয়ে শোনান)

এই যেটা গাইলাম, আপনি ধরতে পারলেন কি– তালটাও ডুপ্লিকেট হল, সুরটাও ডুপ্লিকেট হল? সবচেয়ে খারাপ লাগে কী জানেন– এখন তো ইউটিউব হয়েছে। সেখানে আব্বাসের গাওয়া গানটা কিন্তু পাওয়া যায়। আসল বাজনাটাও পাওয়া যায়। কিন্তু বুঝি না– কানে কেউ ধরতে পারে না, না কি হাতে কেউ ওঠাতে পারে না। সোজা ডাং দিয়েই গায়।

(তিন-তিনের ভাওয়াইয়া ডাং দিয়ে আরেকবার গানটা বাজিয়ে শোনান)

এইটা হল মূল গান। অরিজিনাল। এখন কলকাতা হল মাস্টারের, কারিগরের– সবের গোলাঘর। এবং সেই মাস্টারগুলো যদি ভুল গান, ভুল শেখান– তবে ছাত্রগুলোর আর কী দোষ!

আদি ভাওয়াইয়ার প্রসঙ্গ উঠল বলে, একটা বিষয় আপনাকে জিজ্জাসা করতে ইচ্ছে করছে। আদিতে ভাওয়াইয়ার যে বিভাগগুলো ছিল– কীতন ভাওয়াইয়া, খিরদ ভাওয়াইয়া– এই বিভাগগুলো কি এখনও এভাবে গাওয়া হয়?

যন্ত্রটা যখন বানাই কাঠের গায়ে বাটালের দাগ পড়ে, খোড়লের দাগ পড়ে। আপনি দেখতে পান? পান না। কারণ আপনাকে দেওয়ার আগে পালিশ করে, ঘষে দাগগুলো তুলে দিই। মন দিয়ে বানাই, কারণ মনটা বলে– যে লোকগুলো বাজাবে তারা যেন বাজিয়ে শান্তি পায়। একথা আমার মন সর্বদাই বলে। কিন্তু আপনি যদি দোতরা পেয়ে ভুল সুর, ভুল তাল বাজান– তাহলে কি আমার বাধা দেওয়ার উপায় আছে? কারিগরের দুঃখের কথা কেউ ভাবে কি?

গান-বাজনায় দুঃখ পাই আমি, বুঝলেন! হয় না। কিছুই আগের মতো হয় না। কিশোরকুমার, লতা মঙ্গেশকর। কম করে লতা মঙ্গেশকর। বিশ্বগায়িকা। ওঁর ওপর আর শিল্পী নেই। তাঁর গান বর্তমানে বন্ধ। কী চলছে– ‘কাঁচা বাদাম, ভাজা বাদাম’ এইসব হাবাজাবা। এইগুলোই নাকি বিখ্যাত। ‘ভাইরাল’ হচ্ছে। সবাই দেখছে তাই হচ্ছে। যদি ভারতবর্ষের লোক এসবই দেখে আমি আর কী বলি! তাহলে মেনে নিতে হয়, ওটাই ভালো গান হল। আমার হাত-পা বাঁধা। শ্যামাসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত শুনুন– তবু লোকে মান্য করে। লোকগান হলেই যা ইচ্ছে করা যায়। গিটার-ক্যাসিও-প্যাডপুড বাজানো যায়। দর্শক এইগুলোই চায়, তাই এই দিয়েই শিল্পীগুলো ব্যবসা করছে।

এই যে বললেন, ‘শিল্পীগুলো ব্যবসা করছে’– আপনার কাছে শিল্প আর ব্যবসার মধ্যেকার সীমারেখাটা ঠিক কোথায়?

শিল্পের আগে তো শিক্ষা। যদি সত্যিকারের দোতরা শেখেন, যত শিখবেন, দেখবেন পেট খালি হয়ে যাবে। টাকার পেট নয়। এ হল শেখার পেট। মনে হবে যে, পারলাম না। হচ্ছে না। আরও চাই। শিক্ষাটা একেবারেই সহজ নয়। সমুদ্রের মতো। এই যে বল খেলার প্লেয়ারগুলো, মারাদোনা এরা সব– এত প্র্যাকটিস করে! এত বড় প্লেয়ার! তারাও কিন্তু দুঃখ করে যে, একটা গোল ঢোকাতে পারলাম না। হয় কি না?

একটা ঘটনা বলি আপনাকে। একবার কলকাতা থেকে দু’-চার জন লোক এসেছে। তারা দু’-একজন ভাওয়াইয়ার শিল্পী, আমাদের কালিয়া হাইস্কুলের হেডমাস্টার– এরকম কয়েকজনকে ডেকেছে। আমাকেও ডেকেছে। তা কলকাতার লোকগুলো বলল যে, ‘ভাওয়াইয়া গানবাজনার লোক তো কমে যাচ্ছে। ভাওয়াইয়ার প্রচারের জন্য আমরা সম্মেলন করব একটা। শিল্পীদের ডাক দাও, সবাইকে ডাক দাও, আমরাও আসব। গানটা কীভাবে উন্নত হয় তার চেষ্টা করব।’ সবাই রাজি হল। হেডমাস্টার আমায় ডেকে বললেন, ‘তুমি যা হোক কিছু একটা বোলো’। এখন আমি তো এক নম্বরের অশিক্ষিত, বলতে-কইতে পারি না। ভয় হয়। উনি বলেন, ‘না। তুমি গানবাজনায় যুক্ত আছ। অল্প যা হয় বলো।’

তা সেখানে আমি বলেছিলাম– আগে তো দোতরা-সারিন্দা ভিখারিগুলো বাজিয়ে, গান গেয়ে ভিক্ষা করত। মানে বহু আগের কথা বলছি। গানবাজনা ভালো হলে, ‘আরও একখানা হোক’, তারপর ‘আরও একখানা’। এতগুলো গান গেয়ে হয়তো এতটুকু চাল দিল। গান বহু শুনল, কিন্তু ভিক্ষার বেলা দিল এতটুকু চাল। তাই ওরা ভেবে দেখেছে, গানবাজনায় ভিক্ষা করলে ভিক্ষা কম পাওয়া যায়। তারপর খানিক বুদ্ধি করল, ছোট একটা ঢোল নিয়ে– ‘ভিক্ষা দাও!’ ঢোলের আওয়াজ বেশি। অনেক বাড়ি একসঙ্গে শোনে। শর্টকাটে হয়ে যায়। চাল, চিনি, জলের সঙ্গে দুটো টাকাও হয়। কিন্তু তবু গান করে, ভিক্ষা করে ওদের ভাত জোগাড় হত না। যার জন্য গান করা ভিখারিগুলো সব হারিয়ে গেল।

এখন এসেছে শিল্পীগুলো। ভুল কিছু বললে মার্জনা করবেন। সরকারি মাধ্যমে অনুষ্ঠান পাচ্ছে, টাকা পাচ্ছে। আর ‘কাঁচা বাদাম, ভাজা বাদাম’ এইগুলো করছে। যদি বলা হত, অরিজিনাল যেমন গানবাজনাগুলো ছিল– সেভাবে গাইতে হবে, না হলে ডাক পাবে না– তা হলে কি করতে পারত? অন্তত চেষ্টা করত গানটা আসলের মতো করে গাওয়ার। মিটিং ডেকে, সম্মেলন করে তো ভাওয়াইয়ার লাভ হবে না কোনও!

আমার কথা শুনে চলে গেল লোকগুলো, আর এল না। বাকি সব যেমনকে তেমন রইল। আমি বুঝে নিলাম, এরা ভাওয়াইয়ার জন্য আসেনি। এসেছিল নিজেদের জন্য। নইলে অনেক কিছু করা যায়। সরকারি না হোক, দরদি দু’-দশটা বন্ধু মিলেও কিছু টাকা করে দিলে এমন অনেক অনুষ্ঠান করা যায়। যাতে করে শিল্পী বোঝে যে, আমাকে চর্চা করতে হবে, ভালো গাইতে হবে। এর উপর কোনও রাস্তা নেই। এইটা যদি হয় তো গানবাজনাটা বাঁচবে। আর গানবাজনাটা বাঁচলে শিল্পও হবে, ব্যবসাও হবে। না হলে কোনওটাই হবে না। এই যে ‘চল গৌরি’ গানটা। যখন বের হল, গোটা দেশ যেন পাগল হয়ে গেল। এখন আর শুনতে পান? ওরকম হুর হুর করে আসবে, হুর হুর করে চলে যাবে। আব্বাসের গানগুলো এখনও শোনে কি না লোকে? ওইগুলো হল গান!

(খানিক অন্যমনস্ক হয়ে আব্বাসউদ্দিনের একটি

বিখ্যাত গান, ‘আমি হার কালা করলাম রে’ গেয়ে শোনান।)

আপনি কি এখনও অনুষ্ঠান করেন?

আমার তো বর্তমানে যাওয়ার পালা। কোনও অনুষ্ঠানে ডাকলেও আমি এখন আর যাই না। আর যে ক’দিন আছি, আরামে বাঁচতে হবে। অভ্যাস করতে হবে। এখনও তো শিখছি আমি। ভালো বাজনদার তো হইনি এখনও। গানবাজনাটা ভালোবাসি। তাই দিয়েই সংসার, তাই দিয়েই কর্ম।

আকাশবাণীর সঙ্গে যোগাযোগটা রাখলেন না কেন?

একটা সময়ে চ্যাংড়া বয়স ছিল। লোকে এধার-সেধার গাইতে ডাকত। তখন তো পয়সা-টয়সা দিত না। কেউ ডাকল গেয়ে দিলাম, হয়ে গেল। মন আমার বলত, এদিকে তো বাজনা করছি, গান গাইছি– তো আকাশবাণীতে দোতরায় হোক, গানে হোক একবার যদি চান্স পাই, তাহলে বোধহয় আগ্রহটা আরও বেড়ে যাবে।

তো আকাশবাণীতে ইন্টারভিউ দিলাম। দোতরা বাজনায় বি-গ্রেডে পাশ করলাম। তারপরে বি-হাই পরীক্ষায় একবার বসলাম। আমরা মোট পাঁচজন বসেছিলাম বি-হাই-তে। পাঁচজনই বাতিল। আবার পরীক্ষা দিলাম, পাশ করলাম। পরে সিস্টেম হল, পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলে আবার বি-হাই-তে বসতে হবে। ফর্ম ভরলাম। পরীক্ষা হয়ে গেল, আমার চিঠি এল না। আমি আকাশবাণীতে গিয়ে খোঁজ করলাম। বলে, চিঠি ছেড়েছে না কি আমাকে। কিন্তু পোস্টঅফিসে গিয়েও সেই চিঠি পেলাম না। আকাশবাণীতে বলল, পরীক্ষা হয়ে গেছে, আসেননি যখন আবার বি গ্রেড-এ বসতে হবে। আমি আর যাইনি।

৩০ বছর পর একদিন ওই আকাশবাণী থেকে একজন ফোন করল। বলে, আপনি তো আগেকার পাশ করা বেতারশিল্পী, এত বড় কারিগর– আপনার একটা সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান করব। আমি বলেছিলাম যে অসুস্থ আছি, যেতে পারব না। আমার কোনও অসুখ ছিল না তখন, কেবল যাব না বলে যাইনি।

সেটা কি খানিকটা অভিমান থেকে?

অভিমান নয়, আকাশবাণী ভালো না। ওইখানে সুর চলে না, তেল চলে। যদি আমি ওদের ‘ভালো’ বলতাম, তেল দিতাম, আমায় মাথায় করে রাখত। গানবাজনা বাদ দিয়ে সবকিছু হয়। আমি তো গানবাজনা বাদ দিইনি, ওই নিয়েই আছি। কেবল আকাশবাণীকে বাদ দিয়েছি।

দূরদর্শন জলপাইগুড়ি– বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসে ওরা। গানবাজনা ছবিতে তুলে নিয়ে যায়, চালায়। আমি কোথাও যাই না। দিনভর কাজ করি। দিনে আট-দশ ঘণ্টা দোতরা বাজাই, গান করি। নিজের গান নিজেই শুনি। আর যন্ত্রক’টাকে যত্ন করি, ভালোবাসি। এই আমার ভালো লাগে। অনুষ্ঠানে গিয়ে নাম প্রচার করবার শখ আমার নেই।

দোতারা শেখান না কেন?

শেখাব কাকে? সব দু’-চারদিন এসে পালিয়ে যায়। আমি বুড়ো তো! আজকালকার ছেলেমেয়েরা চ্যাংড়া মাস্টার পছন্দ করে। (হাসি)

আচ্ছা নরেনদা, এই যে আপনি একইসঙ্গে শিল্পী এবং কারিগর– কিন্তু আপনি নিজে নিজেকে কোনটা ভাবতে বেশি পছন্দ করেন?

আসলে এইভাবে তো ভাবি না আমি। গানবাজনা ভালোবাসি, সুর ভালোবাসি, যন্ত্রটাকে ভালো লাগে। এইটাই বড় কথা। নিজেকে বেশি কিছু ভাবলে অহংকার করা হয়।

আর যদি উল্টোদিক থেকে জিজ্ঞেস করি, শিল্পী না কারিগর– কোনটার জন্য আপনার বেশি পরিচিতি?

কারিগর হিসেবেই লোকে আমায় বেশি চেনে।

‘কারিগর’ নরেন্দ্রনাথ রায়কে একটা প্রশ্ন করি তবে। দক্ষিণবঙ্গের দোতারা আর ভাওয়াইয়া দোতারার মূল পার্থক্যটা কোথায়?

বাজের পার্থক্য আছে। স্ট্রোকটা সম্পূর্ণ আলাদা। উত্তরবঙ্গের এই যে ভাওয়াইয়া ভাঁজটা, এটা কিন্তু ওদিকের লোকের জানতে একটু সময় লাগবে। অবশ্য যদি জানার ইচ্ছা থাকে। আর চেহারা যদি বলেন– খোলটার পার্থক্য হয়। এদিককার খোলটা একেবারে গোল, বাটির মতো। অনেকে বলে আগে নাকি মাটির খোল হত। এটা ভুল কথা। দোতরা চিরকালই কাঠের খোল। বর্তমানে দক্ষিণ বাংলার দোতরায় কাঠের কান প্রায় উঠেই গেছে। বেশিরভাগ হচ্ছে গিটারের মতো কান। ভাওয়াইয়া দোতরায় কাঠের কান ছাড়া চলে না। তারপর ধরুন, সুতার জায়গায় এখন আপনাদের ওদিকে মেটালের তার চলে। এসবই পার্থক্য। খাঁটি উত্তরবঙ্গের দোতরা যদি চোখ বুজে শোনেন, মনে হবে নদীর ধারে বসে আছেন, এত মধু!

উত্তরবঙ্গীয় দোতারার ক্ষেত্রে আপনি কোন কাঠ ব্যবহার করতে পছন্দ করেন?

দক্ষিণ বাংলায় আপনারা নিম কাঠ, কাঁঠাল কাঠ খুব ব্যবহার করেন। কাঁঠাল কাঠ তো হালে করছে। হালকা কাঠ। হালকা করার জন্য কেউ কেউ তুন কাঠের দোতরাও বানাচ্ছে। আমি বলব, গাছ দেখার আগে যেটা দরকারি, সেটা হল ‘ভালো’ কাঠ। কারণ ভালো কাঠ বেশিদিন স্থায়ী হয়। একটা সাইকেলের দাম কত হয়, আর একটা টায়ারের নজেলের দাম কত হয়? কিন্তু সাইকেল যতই দামি হোক, নজেলখানা খারাপ হলে চালিয়ে জুত পাবেন না। বারবার হাওয়া পড়ে যাবে। আরেকটা ব্যাপার হল ‘শক্ত’ কাঠ। কাঠটা যত শক্ত থাকবে আওয়াজ ঠান্ডা হবে, মিঠে হবে। মানে কাঠ বাছাই করাটা সবার আগে দরকার। শাল কাঠের যন্ত্র অনেক ভালো। আমি বলব, সবচেয়ে ভালো! কিন্তু যন্ত্রটা ভার হবে।

আপনি বলছেন, দোতারার জন্য শাল কাঠ সবচেয়ে ভালো! আপনি শাল কাঠের দোতারা বানিয়েছেন?

বানিয়েছি তো। শিমূল কাঠও শক্ত, কিন্তু আওয়াজখানা ঢ্যাপ ঢ্যাপ করে। ওই আওয়াজটা শুকনো চোরা, রব হয় না তেমন। এই যেমন, লোহা– কাঁচা লোহার আওয়াজ ভোঁতা। অথচ স্টিল কেমন টং টং করে!

কাঠ গেলে আসে টানার মাপ, ব্রিজের মাপ। মাপটাই আসল কি না! মাপেই তো আওয়াজের খোলতাই হবে। আমারও মাপ আছে। তবে সে ব্যাপারটা ‘গুহ্য’। যেমন জপের মন্ত্র, তেমন দোতরার মাপ– অন্য লোকের কাছে বলতে নেই। (হাসি)

গোপালদা কবে থেকে ঢুকলেন এই কাজটার মধ্যে?

নয় বছর হল।

গোপালদার শুরু থেকেই আগ্রহ ছিল বিষয়টা নিয়ে?

শুরু থেকে যে খুব আগ্রহ ছিল তা নয়। পড়াশোনা করে তো চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিল। পাশও হল। মেডিকেলে বলল না কি ঘুষ দিতে হবে। অল্প করে কিছু দিলেই হয়ে যাবে। আমি বিশ্বাস করিনি। আমার মনে হল, ঘুষ দেওয়াটা বেকার যাবে। তাছাড়া ঘুষ দেওয়া আমি ভালোবাসি না। তো চাকরি হল না।

তখন বললাম ওকে– হাবাজাবা না করে আমার সঙ্গে কাজ কর। ঘরে বসে কাজ। তাছাড়া আমারও বয়স হচ্ছে। আজ যদি একটা কাস্টমার আসে, বিক্রির মতো একখানা অতিরিক্ত যন্ত্র নেই। আরেক ছেলেকেও লাগিয়ে দিয়েছি এই কাজে। এখন তিনজনে করছি। এটা ভালো লাগে। ব্যবসাটাও চলছে খুব ভালো।

বছরে মোটামুটি কতগুলো যন্ত্র বানানো হয়?

তাড়া করলে, পিটানি দিলে লোকে দৌড়োয়। তাড়া না করলে দৌড়োয় কি কেউ! কী বুঝলেন? (হাসি)

কিন্তু একটা দিন তো গেছে– যখন সময়ের তাড়া, পরিস্থিতির পিটুনি দুটোই ছিল?

হ্যাঁ। গেছে। তখন একা হাতে কাজ করতে হত। ছাওয়া-পোয়া কচি ছিল, ইশকুলে পড়ালেখা করত। খুব অভাব ছিল। ঘরবাড়িও বানাতে পারিনি। কিন্তু এখন অভাব নেই আর। পেটও চলছে, দিনও কাটছে। বাড়তি হয়েছে আপনাদের ইন্টারেস্ট। কিছুদিন আগে তীর্থ (ভট্টাচার্য) এসেছিলেন। ওঁর দোতরা আমার বানানো। তারপর সেই জি বাংলার শান্তনু মৈত্র। অথীন রায়ের কথা বললাম– উনি দোতরা নিয়ে আমায় সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। আব্বাসের ছেলে, মুস্তাফা, ওর সঙ্গে যে বাজায়– সে-ও একখানা দোতরা নিয়ে গেছে। আরও অনেকেই তো আসেন।

দোতারার পাশাপাশি সারিন্দা বানাতে শুরু করলেন কবে থেকে?

দোতরা যন্ত্রটাকেই বেশি ভালোবাসি। সত্যি বলতে কী, সারিন্দা যন্ত্রটার আগে মান ছিল না। সারিন্দা নিয়ে লোকে বাসায় গিয়ে গিয়ে ভিক্ষা করত। সেজন্য ভদ্রলোকগুলো সারিন্দাকে কেবল ঘৃণা করেছে– যেন ওইটা বাজালে মান-সম্মান থাকবে না। অথচ ভাওয়াইয়া গানে দোতরা সারিন্দা মিল করে বাজালে মধুর মতো শোনায়।

ছেলেবয়সে সারিন্দা বাজিয়েছি আমি। একসময় ভেবে দেখলাম যন্ত্রটা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই ইদানীং বছরে দু’-একটা করে বানাচ্ছি। সারিন্দার খাটুনি বেশি, কাস্টমার কম। তাই বানাইও কম। কিন্তু আমার বাজাতে ভালো লাগে। মাঝেমধ্যে প্র্যাকটিস করি। আসলে ভগবানের দান। সবই তো ভগবানে ঘটায়। ভগবান মনে হয়, আছে। আছে কি না? তা আমার বেলা ভগবান মনে হয় ভেবেছে যে, বউ থাকলে তো এগুলো হাতে ধরবে না। তাই বউকে নিয়ে নিল। বউ চলে গেছে। এখন এই নিয়েই বেঁচে আছি। পাঁচখানা যন্ত্র। সারাদিন ধরে বাজাই। খালি বাজাই। যদি আরেকটু শেখা যায়। পেট আর ভরে না।

(খানিক হাতে ধরা দোতারাখানা বাজান।

একখানা প্রচলিত ভাওয়াইয়া, ‘ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে’ গানটির সুর গুনগুন করেন।)

গানগুলোর মানে বুঝে গাইলে, বুঝলেন, গাইতেও ভালো লাগে; আবার গানটা শোনায়ও ভালো। এই যে ‘ফান্দে পড়িয়া’– এর অর্থ বোঝেন? ‘পুঁটি মাছ দিয়া ফাঁদ বসাইছেন ফান্দি’ অর্থাৎ ভগবান। পুঁটি মাছের আকারটা খানিক স্ত্রী-যোনির মতো না? এবার বোঝেন, কেন ‘মাছের লোভে বোকা বগা উড়াল দিয়া পড়ে’। এই আমরাগুলো হচ্ছি ‘বগা’। আপনিও বগা, আমিও বগা, ইনিও বগা। বলতে গেলে, আমি বগা ছিলাম। কিন্তু আমার ফাঁদ সুতা ছিঁড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ফান্দে যখন পড়েছি, কুংকুরার সুতা যতই ছিঁড়ুক, গোটাটা তো কাটে না। মায়ায় বন্দি। বউ চলে গেলে ছাওয়া-পোয়া থাকে। ছাওয়া চলে গেলে তার ছাওয়া। সবাইকে একদিন কাঁদতে হবে। এইটা হল গানটার তত্ত্ব।

এ তো বাউলের তত্ত্ব! এ আপনি কী করে জানলেন? এই একই তত্ত্ব ‘নদী না যাইও রে’ কিংবা ‘মায়া নদী কেমনে যাবি বাইয়া’ এই সমস্ত গানেও এসেছে…

বাউলের তত্ত্ব নয়, এ হল লোকজ্ঞান। গান তো জ্ঞান। বাউলে তো লোকশিক্ষার প্রভাব পড়েছে। জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে তো গান হবে না। ‘কাঁচা বাদাম পাকা বাদাম’ হবে। (হাসি)

এই বয়সেও এত গান স্মৃতিতে রাখেন কীভাবে?

খাতা দেখে গান গাওয়াটা তো হালের বিদ্যে। আসল নিয়ম হল– একটা গান গাইতে গাইতে যখন রক্তের সঙ্গে মিশে যাবে, তখন লোকের সামনে গাওয়া উচিত। গানটা ১০০ বার গাইলে যা হবে, ৫০০ বার গাইলে আরও বেশি ভালো হবে কি না! মানে, ভালোর তো শেষ নেই। শুনেছি, সন্ধ্যা মুখার্জি যখন প্র্যাকটিস করতেন– উনি যে ক’টা গান জানেন, সবক’টা রোজ একবার করে গাইতেন। আপনাদের কলকাতার ওদিকে শিল্পী ছিলেন গোষ্ঠগোপাল দাস– ওঁর ওপরে আর কোনও কণ্ঠ হয় না; উনি একটানা দশ ঘণ্টা গাইতে পারতেন।

আমিও আগে প্রচুর গাইতাম। নিজের জন্যে। এখন তো আমার শ্বাসকষ্ট; একদিকের লাংসটা নষ্ট হয়ে গেছে, আরেক সাইড দিয়ে গান গাই। মানে যতগুলো গান, সবগুলোই জমা হয়ে আছে ওই দিকের লাংসটায়।

আপনি কিন্তু টানা কথা বলছেন, গান গেয়ে চলেছেন। আমার মনে হয়, আপনি খানিক বিশ্রাম নিন। আমি রেকর্ডার বন্ধ করে দিচ্ছি…

না না, বন্ধ করবেন না। আমার কষ্ট হচ্ছে না। আমি তো আস্তে গাইছি, যাতে কষ্ট না হয়। আসলে আমি তো এগুলোরই লোক। গান গাইলে ওই একদিকের লাংসটা ভালো থাকে। (হাসি)

একদিকের লাংসটা ভালো রাখার জন্যেই বুঝি এখনও বাঁশি বাজান?

বাঁশি খুব বাজিয়েছি একসময়ে। এখন আর দম পাই না। তাই প্রায় বাজাই না বললেই চলে। ওই মাঝেসাঝে মন উঠলে…

আপনি এই বয়সে একদিকের লাংস নিয়ে যতখানি সুরের মধ্যে বেঁচে আছেন, আমাদের প্রজন্ম তার কণামাত্র বাঁচতে পারলে বর্তে যাবে! আপনি সুস্থ থাকুন– এই কামনা থেকেই এই কথোপকথন আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

বাঁচতে তো হবেই। না বাঁচলে গান গাইব কেমন করে, দোতরা বাজাব কেমন করে। আবার গান না গাইলে বাঁচবই বা কেমন করে। এই খেলাটায় ভগবান সবাইকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এই খেলা ছেড়ে আর কোথায় যাবেন! আপনাকেও ধন্যবাদ। সুদূর কলকাতা থেকে আপনি এলেন, অনেক কথা, গানবাজনা হল। খুব আনন্দ হল। এ-ও তো খানিক বেঁচে নেওয়া– কি না!

অনুলিখন: পুনম দাশ

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved