রতন থিয়াম মণিপুরে বসে সেখানকার ধারা ও আঙ্গিক ব্যবহার করছেন। আয়ত্ব করাচ্ছেন তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে। আধুনিক থিয়েটারের অভিনয়শৈলীতেই করছেন এই কাণ্ড! ফলে মহাভারতের কাহিনি, সংস্কৃত, শেক্সপিয়র, আধুনিক ইউরোপীয়, এমনকী রবীন্দ্রনাথের নাটক করতেও তিনি কোনও বাধা পাচ্ছেন না নিজের থিয়েটার-মন থেকে। এত রকমের যে নাট্যবিন্যাস ঘটছে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে, তার কারণ তিনি স্রেফ শিকড়ে আটকে থাকেননি। রবীন্দ্রনাথ কিংবা শঙ্খ ঘোষ যেভাবে শিকড় অনুসন্ধান করেছেন, রতন থিয়ামের থিয়েটারে শিকড়ের খোঁজ সেই দিকেই।

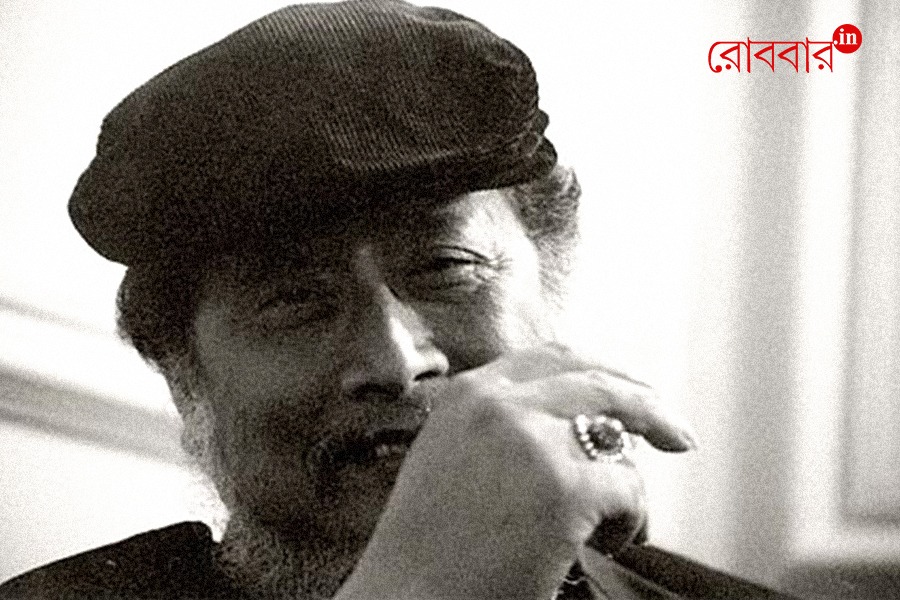

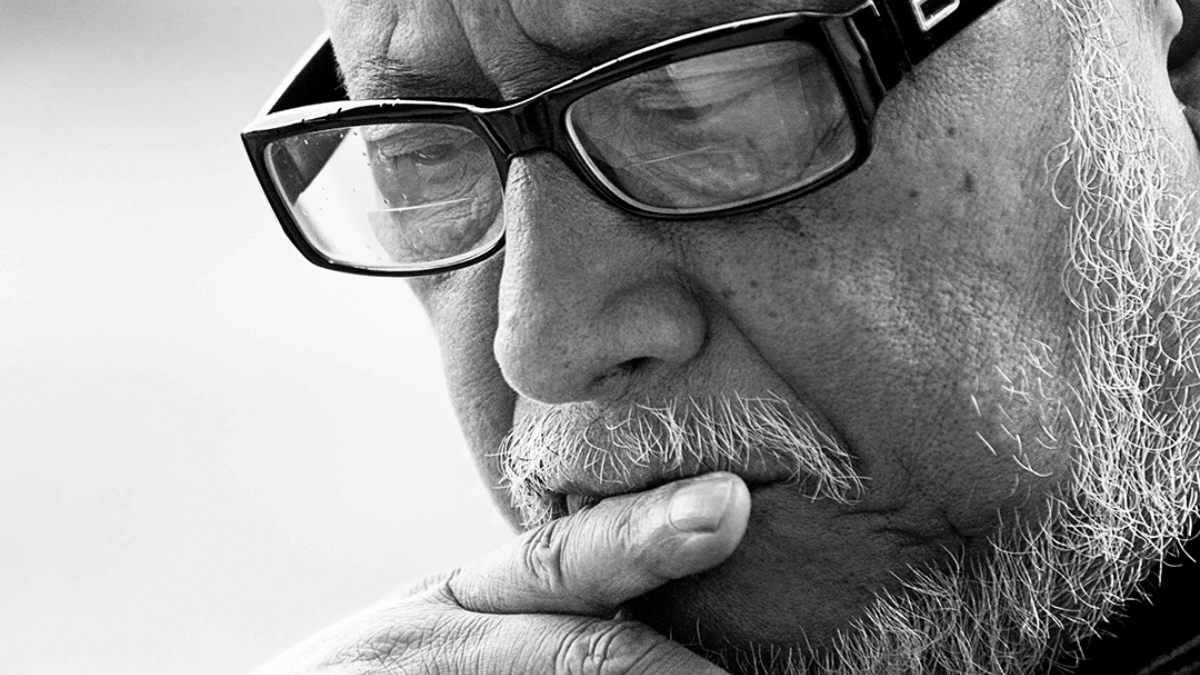

রতন থিয়াম ভারতীয় থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা। যেভাবে মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি, তা অবিশ্বাস্য! দৃশ্যকল্প, মঞ্চভাবনা, আলো, পোশাক– সর্বোপরি অভিনেতার শরীরকে যেভাবে মঞ্চে ব্যবহার করেছেন, তা একেবারে মৌলিক এক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। নাট্যজীবনের একেবারে শুরু থেকেই তিনি ছিলেন নিরীক্ষামূলক। ইম্ফল ওঁর কাজের ক্ষেত্র। সেখানে ‘কোরাস রেপার্টরি’ নামের এক প্রায় যৌথখামার তিনি তৈরি করেছিলেন। সেখানকার আদিবাসী, যাঁরা সংগীতের মানুষ অনেকেই– মূলত ‘শিকড়ের মানুষ’– তাঁদেরকে রতন থিয়াম একত্র করেছিলেন। সেই সমাবেশ থেকেই থিয়েটারের জন্ম। এই মানুষগুলোকে নিয়েই তিনি দীর্ঘ যাপন করেছেন। এই মানুষদের দীর্ঘদিন ধরে ‘ট্রেন’ করেছেন। এই যে ধারা, তা রতন থিয়ামের আগে ভারতীয় থিয়েটার দেখেনি।

পোল্যান্ডের জের্জি গ্রোতোস্কি একসঙ্গে অনেক মানুষ জড়ো করে, মঞ্চের মধ্য দিয়ে তাঁদের থিয়েটারীয় উৎকর্ষে পৌঁছে দিতেন। টোকিও থেকে অনেকটা দূরে এক গ্রামে, টাডাশি সুজুকি, পাহাড়ে ওপরতলায় এক গ্রামে এভাবেই কাজ করছিলেন ‘নো থিয়েটার’ নিয়ে। রতন থিয়ামও মণিপুরের মার্শাল আর্টসের নানা আঙ্গিক নিয়ে ক্রমাগত চর্চা করেছেন এবং আধুনিক থিয়েটারের বয়ানে বুনতে পেরেছেন তার নাটক। বেশিরভাগ সময়েই থিয়েটারে ‘রুট’ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একটা পৌরাণিক অনুশীলন ঘটে। পুরনো ফর্মকে ফিরিয়ে আনতে দেখা যায় বহুবার। একজন আদ্যন্ত শহুরে মানুষও এমন থিয়েটারচর্চা করেন অনেক সময়ই। কিন্তু রতন থিয়াম মণিপুরে বসে সেখানকার ধারা ও আঙ্গিক ব্যবহার করছেন। আয়ত্ব করাচ্ছেন তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে। আধুনিক থিয়েটারের অভিনয়শৈলীতেই করছেন এই কাণ্ড! ফলে মহাভারতের কাহিনি, সংস্কৃত, শেক্সপিয়র, আধুনিক ইউরোপীয়, এমনকী রবীন্দ্রনাথের নাটক করতেও তিনি কোনও বাধা পাচ্ছেন না নিজের থিয়েটার-মন থেকে। এত রকমের যে নাট্যবিন্যাস ঘটছে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে, তার কারণ তিনি স্রেফ শিকড়ে আটকে থাকেননি। রবীন্দ্রনাথ কিংবা শঙ্খ ঘোষ যেভাবে শিকড় অনুসন্ধান করেছেন, রতন থিয়ামের থিয়েটারে শিকড়ের খোঁজ সেই দিকেই। শঙ্খ ঘোষ তো লিখেইছিলেন: শিকড়েরও আছে ডানা, ডানার শিকড়। ভারতীয় থিয়েটারে এই যে ধারা, তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব নাট্যভাষ। সেই ভাষা আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত কদর পেয়েছে, ভারতীয় থিয়েটারের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে তাঁর নাটক।

সারা পৃথিবীর বড় বড় পরিচালক দেখতে এসেছেন ইম্ফলে, কী করছেন, কীভাবে কাজ করছেন রতন থিয়াম। ওঁর থিয়েটারের মধ্যে এমন এক স্বর পাওয়া যায়, যে স্বর একাধারে ভারতীয়, একই সঙ্গে তার মধ্যে আন্তর্জাতিকতাও রয়েছে। এই দুটোর মেলবন্ধন রতন করতে পেরেছেন তাঁর থিয়েটারে। সেই পরিচালকদের মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত ও বড় পরিচালক, আমেরিকার রবার্ট উইলসন– যিনি নিজেই বলা চলে ‘প্রতিষ্ঠান’, অপেরা করেন– তিনি ইম্ফলে এসে রতন থিয়ামের কাজের পদ্ধতি স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন।

রতন থিয়ামকে প্রথম দেখেছিলাম ‘নান্দীকার’-এর জাতীয় উৎসবে। যখন আমরা ‘হয়ে উঠছি’ আমাদের যৌবনে, তখন কিন্তু জাতীয় নাট্যোৎসবে সব ধরনের পরিচালকের কাজ দেখেছি। রতন থিয়ামের কাজের পাশাপাশি জব্বর প্যাটেল, বিজয় মেহ্তা– কতজনের কাজই না দেখেছি। কিন্তু রতন থিয়ামের কাজ দেখে একেবারে ‘থ’ মেরে গিয়েছিলাম। তাঁর অভিনেতারা কী ভয়ংকর শারীরিকভাবে দক্ষ! এবং সংগীতের ঝোঁক। অভিনেতারা প্রত্যেকেই কিন্তু সেখানকার মাটির মানুষ। কিন্তু তাঁদের অভিনয়শৈলীর মধ্যে অদ্ভুত আধুনিকতা! আলো-মঞ্চভাবনা, পোশাক– সব কিছু মিলিয়ে এমন এক দৃশ্যকল্প, এমন এক আলাদা পৃথিবী তৈরি করতে পারতেন, যা অনুকরণ করা অসম্ভব! এই একেবারে অন্য গোত্রের এক মঞ্চপদ্ধতি।

ব্যক্তিগতভাবে আলাপ গড়ে উঠেনি রতন থিয়ামের সঙ্গে। স্বল্পভাষী ও নিবিড় সাধক। জাহির করার পাত্র ছিলেন না। নাটকের শেষে আভূমি হাঁটু গেঁড়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন দর্শকদের। স্বদেশে তো বটেই, বিদেশেও তা করতেন। নির্দেশক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কড়া, নইলে প্রায় ফাঁকা মঞ্চে এই দৃশ্যের বৈভব তৈরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। খানিকটা ঝলক হয়তো আমরা হাবিব তনভীরের নাটকে দেখেছিলাম। কিন্তু দু’জনের পদ্ধতিটাই আলাদা, পথটা আলাদা। আমাদের দেশের সাংস্কৃতির বিভিন্নতার এই তো মজা!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved