নাকবা এবং নাকসা-র বিপুল উচ্ছেদ এবং ইজরায়েল ও তার পোষক পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের বিশাল আর্থিক এবং সামরিক ক্ষমতায় পর্যুদস্ত ঢাল-তলোয়ারহীন ফিলিস্তিনিদের এক গভীর উপলব্ধি হয়। তারা বুঝতে পারে, আরব রাষ্ট্রগুলির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে শুধুই উচ্ছেদ আর নির্যাতন সহ্য করে কোনও সুফল ফলবে না এবং বিচ্ছিন্ন গেরিলা আক্রমণ দিয়েও গণজাগরণ সম্ভব হবে না। জন্ম নেয় এক প্রতিরোধী লোকসংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি: সুমুদ অর্থাৎ অবিচলিত বা আত্মসংরক্ষণে অটল থাকা।

ফিলিস্তিন কোথায়?

২০১৬ সালে গাজার একটি সাংবাদিক গ্রুপ হঠাৎ আবিষ্কার করে গুগ্ল ম্যাপে প্যালেস্তাইন বলে কোনও জায়গাই নেই। এমনকী, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক আর গাজা স্ট্রিপের ওপর দুটো নামের লেবেলও মিসিং। সোশাল মিডিয়ায় এই নিয়ে ঝড় ওঠে হ্যাশট্যাগ ‘প্যালেস্তাইন ইজ হিয়ার’ স্লোগানে। বিতর্ক গড়াতে গুগ্ল ম্যাপ কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘটনাটি একটি বাগ (Bug)-এর সমস্যাজনিত। পরবর্তীতে তাদের তদারকিতে গাজা স্ট্রিপ ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের নামের লেবেল ফিরে আসে। কিন্তু আজও ‘প্যালেস্তাইন’ নামের কোনও দেশ গুগল ম্যাপে অথবা অ্যাপেল ম্যাপে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ তা নেই। তাহলে ‘প্যালেস্তাইন’ বা ফিলিস্তিন আসলে কোথায়?

প্রতিযোগিতার বিশ্বব্যবস্থায় ‘প্রথম বিশ্ব’, ‘তৃতীয় বিশ্ব’ নামের আড়ালে লোকানো হয়েছে রক্তচোষার বাস্তব ইতিহাস। সত্যি বললে, প্রথম বিশ্ব হল সাম্রাজ্যবাদী দেশ আর তৃতীয় বিশ্ব হল তাদের কলোনি। কলোনির রক্তচুষেই তকমা পাওয়া যায় ‘উন্নত দেশ’-এর। আর কলোনি হল ‘উন্নয়নশীল’। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা হল এই সাম্রাজ্যবাদী দেশের কাঁচামাল– কলোনি, হালে যাদের একত্রে বলা হয় ‘গ্লোবাল সাউথ’। তাই কলোনির ইতিহাস, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ আলোচনায় যদি সাম্রাজ্যের উপস্থিতি ছাড়া হয়, তাহলে তা হবে অন্ধের হস্তীস্পর্শ। ইজরায়েল-আরবের প্রায় শতাব্দীব্যাপী লড়াইকে যদি আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখি, তবে অবশ্যই তা হবে অসম্ভব জটিল, ধোঁয়াশাময়, অবোধ্য। সুতোর টান, হাতের নাচন ঢাকা থাকলে যেমন পুতুল নাচকেও আমাদের মনে হবে ম্যাজিক। তাই আরব-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব আলোচনা সম্পূর্ণ নয়, যদি পশ্চিমি সাম্রাজ্যের স্বার্থ অনুল্লেখিত থাকে। ফলে সহজেই অনুমেয় পশ্চিমা সাম্রাজ্যের বোড়ে ইজরায়েল এবং কলোনির প্রতিনিধি ফিলিস্তিনের লড়াই সমানে-সমানে নয়, বরঞ্চ অসম– একচোখো দানব গোলিয়াথের বিরুদ্ধে গুলতি হাতে দাভিদ। দুই ‘বিশ্বযুদ্ধ’ ছিল পশ্চিমা দেশের নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার লড়াই, যা ঘটেছিল মূলত তাদের নিজেদের ভূখণ্ডে, ইউরোপ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। ঠান্ডাযুদ্ধ থেকে সেই লড়াই এক্সপোর্ট করা হল গ্লোবাল সাউথে, যার রক্তক্ষরণ আজও বিদ্যমান।

বিশ শতকের আগে ‘ফিলিস্তিন’ নামে জায়গা ছিল বটে, কিন্তু দেশ ছিল না। যেমন ছিল না ওই ভূখণ্ডের অন্যান্য দেশগুলি, তথা ইয়ামেন, সিরিয়া, জর্ডন বা ইরাক। এই পুরো ভূখণ্ডটাকেই বলা হত আরব দুনিয়ার অংশ। যা ছিল তুর্কির অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। বিশ শতক শুরু হতেই কলোনির মালিকানা কার হাতে যাবে, অর্থাৎ এশিয়া-আফ্রিকার কাঁচামাল লুটবে কে– এই নিয়ে ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে লেগে গেল যুদ্ধ, আমরা যাকে ডাকি ‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধ’ নামে। অতএব অটোমানের পতন না হলে আরব ভূখণ্ডের মালিকানা পাওয়া যাবে না। তাই, ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আরবের হাশেমাইট রাজার সঙ্গে গোপন চুক্তি করে: যদি তারা অটোমানের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে যুদ্ধশেষে সিরিয়া থেকে ইয়ামেন পর্যন্ত হবে স্বাধীন আরব দেশ। সেই হেতু মিশরের এইচ. ম্যাকমোহন বিপুল অর্থ-অস্ত্র দিয়ে টি. ই. লরেন্স-কে আরবে পাঠায় হাশেমাইট সম্রাট হুসেইন বিন আলি-কে অটোমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (বিখ্যাত ‘লরেন্স অফ আরবিয়া’ সিনেমাটি স্মরণ করুন)। আর তার পরের বছর, ১৯১৭ সালে, ইউরোপের ইহুদি-জায়ন (Zion)-দের সঙ্গেও গোপন চুক্তি করে ‘বালফোর ঘোষণা’, যাতে ফিলিস্তিন অধিবাসী ইহুদিরাও অটোমানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষ নেয় এবং আমেরিকা ও রাশিয়ায় অবস্থিত ইহুদিরা অটোমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। ‘বালফোর ঘোষণা’য় বলা হয়, ফিলিস্তিনের জমিতে স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল তৈরি করে দেওয়া হবে। কিন্তু রাশিয়ার জাঁরের পতনের পর মহাফেজখানা দখল পেলেই বলশেভিক নেতা লেনিন এই পরস্পর বিরোধী গোপন চুক্তি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়। আরব ও ইহুদিদের কাছে ব্রিটিশ ধূর্তামি ফাঁস হয়। অতঃপর, আরব পক্ষকে খুশি রাখতে ১৯২১ সালে হুসেইন আলির দুই ছেলেকে সদ্য দখল নেওয়া অটোমান আরব সাম্রাজ্য ভেঙে নতুন দু’টি দেশ তৈরি করে দেয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য– ইরাক এবং ট্রান্স-জর্ডন। অপরদিকে, ইহুদিদের তুষ্ট করতে ফিলিস্তিনে ম্যান্ডেট জারি করে ইউরোপীয় ইহুদিদের পুনর্বাসন বন্দোবস্ত করে। ফিলিস্তিন হয় ব্রিটিশের নতুন কলোনি, তা আর ভূমিপুত্রদের অধীনে আসে না।

তিনের দশকে ইউরোপের ফ্যাসিবাদের উত্থানে ভীত ইউরোপীয় ইহুদিরা হাজারে হাজারে ফিলিস্তিনে মাইগ্রেট করতে শুরু করে। যেহেতু ব্রিটিশ ম্যান্ডেট থাকায় ইহুদিদের পুনর্বাসন সেখানে সুরক্ষিত। যদিও প্রথম যুগের জায়নবাদীরা অনুন্নত এশিয়ার বদলে পশ্চিমি উন্নত দেশেই যেতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু তিনের দশক পরবর্তী সমগ্র ইউরোপে অ্যান্টি-সেমিটিক জাতিবিদ্বেষের ব্যাপক উত্থানে শঙ্কিত হয়ে ইউরোপ ত্যাগ সমীচীন বলে মনে করে। ফিলিস্তিনে ইহুদি জনসংখ্যা ১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ শতাংশ। তারা ফিলিস্তিনের জমি কিনে, দখল করে নতুন আবাস তৈরি করে। যার ফলে ১৯৩১ সালে প্রায় ২০ হাজার ফিলিস্তিনি পরিবার ভূমিহীন হয়ে পরে। ৩০% ফিলিস্তিনি চাষি হয় জমিহারা। এখান থেকেই ফিলিস্তিনের ভূমিপুত্রদের জমি হারানোর ইতিহাসের শুরু। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ব্রিটিশ ফিলিস্তিন ছাড়তেই ইহুদিরা স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করে, এর প্রতিবাদে মিশর ও অনান্য আরব রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করে ইজরায়েলের পরিবর্তে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্যে। শুরু হয় প্রথম আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ। তার পরের মাসেই ‘দেইর ইয়াসিন’ (Deir Yassin) গ্রামে হাগানা ইরগুন ও লেহি নামক জায়নবাদী জঙ্গিবাহিনী সংগঠিত করে নৃশংসতম গণহত্যা। গোটা গ্রামের সাধারণ মানুষকে কচুকাটা করা হয়, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বাড়িঘর। এই ঘটনা ফিলিস্তিনি জনমানসে ত্রাস তৈরি করে, সেটাই ছিল জঙ্গিবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। তাদের বলা হয়– অবস্থা খুব খারাপ, এখন এখান থেকে পালাও, পরে পরিবেশ শান্ত হলে ফিরে আসবে। ঘরে তালা ঝুলিয়ে প্রায় ৭.৫ লক্ষ ফিলিস্তিনি পাশের দেশগুলোতে পালিয়ে যায়। এবং সেই যে তারা পালালো আর কোনও দিনও তারা জন্মভূমিতে ফিরতে পারল না, তারা চিরতরে হয়ে গেল উদ্বাস্তু। তাদের জমি বাড়ি সব দখল নিল ইজরায়েল। এই বিপুল উদ্বাস্তুকরণের ঘটনাকে ইতিহাসে বলে ‘নাকবা’ অর্থাৎ ‘বিপর্যয়’! যুদ্ধ শেষে একফালি গাজা দখল করে মিশর, আর ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দখল করে জর্ডন। বাকিটা ইজরায়েলের করায়ত্তে যায়। তাহলে ফিলিস্তিন কোথায়? ফিলিস্তিনিদের স্বপ্নে-আকাঙ্ক্ষায় শুধু সেই দেশ তৈরি হয়।

ফিলিস্তিনের ‘প্রতিরোধ শিল্প’ কী?

প্রতিরোধের পূর্বশর্ত হল আগ্রাসন। ‘প্রতি’পক্ষের আগ্রাসন রোধ করা থেকেই ‘প্রতিরোধ’-এর জন্ম। নাকবা-তে বিতাড়িত প্রায় লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি যুদ্ধশেষে নিজের গ্রামে, বাড়িতে ফেরত আসার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইজরায়েল অথরিটি তা হতে দিতে রাজি নয়, তারা কোনওভাবেই চায় না সদ্য অধিকৃত রাষ্ট্রের ডেমোগ্রাফি পাল্টে যাক, বহিরাগত ইহুদিরা আবার সংখ্যালঘু হয়ে পড়ুক। ইজরায়েলের সামরিক প্রতিরোধে স্বভূমিতে ফেরত আসা কাঁটাতার পেরনো প্রায় তিন-চার হাজার ফিলিস্তিনি খুন হয় প্রথম চার-পাঁচ বছরেই। শুধু বাইরে থেকে আসা নয়, ইজরায়েলের দখলে যাওয়া ফিলিস্তিনি গ্রামে চলতে থাকে নির্যাতন, ধরপাকড়, উচ্ছেদ এবং জবরদখল। সমস্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় ১৯৬৭ সালের তৃতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে, যখন দখলদার ইজরায়েল গাজা, পূর্ব জেরুজালেম এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দখল করে। এর ফলে আরও লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি উচ্ছেদ হয়, যার নাম দেওয়া হয় ‘নাকসা’ অর্থাৎ ‘অবনতি’।

নাকবা এবং নাকসা-র বিপুল উচ্ছেদ এবং ইজরায়েল ও তার পোষক পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের বিশাল আর্থিক এবং সামরিক ক্ষমতায় পর্যুদস্ত ঢাল-তলোয়ারহীন ফিলিস্তিনিদের এক গভীর উপলব্ধি হয়। তারা বুঝতে পারে, আরব রাষ্ট্রগুলির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে শুধুই উচ্ছেদ আর নির্যাতন সহ্য করে কোনও সুফল ফলবে না এবং বিচ্ছিন্ন গেরিলা আক্রমণ দিয়েও গণজাগরণ সম্ভব হবে না। এই উপলদ্ধি থেকেই জন্ম নেয় এক প্রতিরোধী লোকসংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি: সুমুদ অর্থাৎ অবিচলিত বা আত্মসংরক্ষণে অটল থাকা।

সুমুদ হল ফিলিস্তিনের একটি প্রতিরোধের গণসংস্কৃতি, একটি রাজনৈতিক অ্যাটিটিউড, একটি সংকল্প। গেরিলা যুদ্ধের পাশাপশি আপামর জনগণকেও একটি রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে হয় দৈনন্দিন আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে, এখান থেকেই সুমুদের প্রয়োজনীয়তা। পূর্ব-অভিজ্ঞতায় তারা দেখে, যদি নিজভূমি ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে পালায়, তবে সেই জমিতে তারা আর কখনওই ফিরে আসতে পারে না, সেই জমি জবরদখল হয়ে যায়। তাই সংকল্প নেওয়া হয়– প্রাণ গেলে যাবে কিন্তু জমি ছেড়ে পালানো যাবে না। সাময়িকভাবে সরে গেলেও অতিদ্রুত সেই জায়গায় ফিরে আসতে হবে। সুমুদ-কে দু’টি যুগে ভাগ করা যায়: প্রথম যুগ হল নিস্ক্রিয় সুমুদ এবং পরবর্তী যুগ হল সক্রিয় সুমুদ।

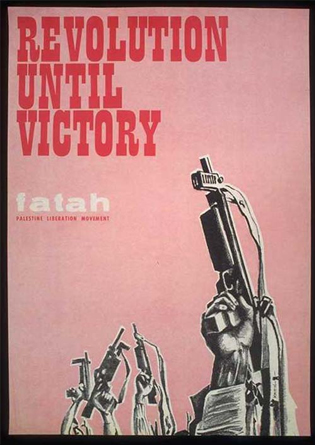

প্রথম যুগ হল নিজেদের অস্ত্বিত্ব বাঁচিয়ে রাখা, প্রচার করা এবং গণসংস্কৃতির মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে নিজেদের অস্ত্বিত্বের বয়ান টিকিয়ে রাখা। ফিলিস্তিনি অস্ত্বিত্ব চিহ্ন-কে যে কোনও উপায়ে সংরক্ষণ করা। ফিলিস্তিনের ভূমিরূপে অলিভ গাছ সবচেয়ে বেশি ফলদায়ী, ইজরায়েলি দখল শুধু ভূমির দখল নয়, তারা অলিভ গাছ কেটে-জ্বালিয়ে তার পরিবর্তে পাইন, সাইপ্রাস গাছ লাগাতে শুরু করে, ভূমিরূপ থেকে সমস্ত ফিলিস্তিনি চরিত্র ধ্বংস করতে শুরু করে। তার প্রতিরোধে অলিভ গাছ হয়ে ওঠে ফিলিস্তিনের জাতীয় সিম্বল। ভূমি, তার ফ্লোরা-ফনা, চাষাবাদ এবং চাষিজীবন প্রথম যুগের সুমুদের সিম্বল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আত্মপরিচয় নির্মাণ করার স্বাধীনতা। নিজেদের গল্প নিজেদের বয়ানে বলা এবং তার মাধ্যমে আত্মবিস্মৃতির যে কোনও সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা। এই সময়ে অজস্র লোককাহিনি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, নিজেদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, উৎসব, স্মৃতিকথা, বিষাদের অথবা বিজয়ের গাথা বুনে চলা, প্রচার-প্রসার ঘটানো। এর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় অজস্র রাজনৈতিক পোস্টার শিল্প। সেখানে চাষি মাতৃকা ফিরে ফিরে আসে ফিলিস্তিনের আত্মা, সিম্বল হিসাবে।

পরবর্তী যুগের সুমুদ আরও বেশি সক্রিয়, কারণ আগ্রাসনের মাত্রা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান। তা শুরু হয় নিজেদের প্রতিষ্ঠান বানানোর মাধ্যমে। যখন হাসপাতাল, ডাক্তারখানায় যাওয়া একজন সাধারণ ফিলিস্তিনির পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল ব্লকেড, চেকপোস্ট ও জাতিবিদ্বেষী নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্যে, এমনকী প্রয়োজনীয় মেডিসিন সাপ্লাইও বন্ধ করে দেওয়া হয় যখন-তখন, সেইসময় অর্থাৎ আটের দশকে ইউনিয়ন অফ মেডিকেল রিলিফ কমিটি গড়ে উঠতে লাগল গ্রামে গ্রামে। এখান থেকেই ফিলিস্তিনিরা বুঝতে পারল, তারাও গ্রাসরুট লেভেলে এইরকম অর্গানাইজেশন তৈরি করতে সক্ষম দৈনন্দিন প্রতিরোধ হিসেবে। ইজরায়েল অকুপায়েড টেরেটরিতে যখন ৯০০ স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল, তখনই দিকে দিকে মেকশিফট আন্ডারগ্রাউন্ড স্কুল খুলতে শুরু করে দিল ফিলিস্তিনি সামিদ-রা (যারা সুমুদ পালনকারী)। এছাড়া ইজরায়েলি পণ্য বয়কট, বিক্ষোভ-মিছিল, আইন অমান্য, অসহযোগ আন্দোলন ছিল এই সময়ে অহিংস প্রতিরোধের সমান্তরাল ধারা। শত কষ্টের মধ্যে যাপন, বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপাদান না পেলেও টিকে থাকার অদম্য জেদ বজায় রাখা, দুর্বিষহ ক্যাম্প জীবনেও ভেঙে না পরার সংকল্প হচ্ছে সক্রিয় সুমুদের চরিত্র। গাজানিবাসী এক মহিলা ডাক্তারের সাংবাদিককে দেওয়া জবানে জানতে পারি, ‘আমি খুব খুশি আবার ঘরে ফিরে আসতে পেরে, আমার ছোট্ট বাগান এবং পায়রাগুলোর কাছে ফিরতে পেরে। বেশ কয়েকদিন পায়রাগুলোকে খাবার দেওয়া হয়নি, তবুও তারা মরে যায়নি। আমাদের মতো ওরাও শিখে গেছে সুমুদের আসল মানে কী…’।

ফিলিস্তিনের প্রতিরোধের শিল্প এই সুমুদের সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই আমরা সুমুদের মতোই ফিলিস্তিনের প্রতিরোধের শিল্পকে দুই ভাগে ভেঙে নেব। প্রথম যুগ ‘নাকবা’ থেকে আটের দশক অবধি এবং পরবর্তী যুগ, অর্থাৎ, প্রথম অসলো চুক্তি থেকে আজ-কাল। আমরা দেখব কীভাবে গল্পে, কবিতায়, গানে, ছবিতে, নাটকে, সিনেমায় দেশ না থাকলেও দেশহীন মানুষেরা বিক্ষোভ-বিদ্রোহের মন্ত্রণা কানে কানে ছড়িয়ে দেয়, জেগে থাকার দুঃস্বপ্নে বা ঘুমের মধ্যে অচেতন আতঙ্কে মুক্তির পারাবত ওড়ায়, নির্যাতনেও প্রেমের কথা বলে আবার ক্ষণিক স্বস্তিতেও স্বজনহারানোর বিক্ষোভ উগরে চলে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বেঁচে থাকার, বেঁচে নেওয়ার জন্যে হাতিয়ার করে শিল্পমাধ্যমকে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved