তখনও কচি বয়সে বুঝিনি, মানুষই যে মায়া বাড়াতে পারে। ভুল হলে রাবার দিয়ে মুছে বানান ঠিক করে দেয়, কিন্তু কোনও চিহ্ন রাখে না আমার ভুলের। টিফিনে খেলতে খেলতে ক্লাসরুমে ঢুকে এলে নিজের থেকে এক টুকরো খাবার মুখে পুড়ে দেয়। আমার প্রাইমারি স্কুলের বাংলা দিদিমণি রমা সেনগুপ্ত। লিখছেন সোহিনী সরকার।

আমার সংগ্রহে বিভিন্ন ধাঁচের, বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন আকারের নোটবুক আছে। লেখা হয়েছে খুব কমই, জমে আছে বেশি। ধুলোকে জড়িয়ে ধরা ছাড়া নোটবুকগুলোর আর তেমন কোনও কাজ নেই। তবে যে গুটিকতক লেখা আছে, মাঝে মাঝে তা আমার উল্টেপাল্টে দেখতে বেশ লাগে। সেই সময়ের যাপন, বন্ধুদের মুখ, রেললাইনের ধার, কারখানার এক প্রান্তে লম্বা পাঁচিলের ধারে কদম ফুলের গন্ধ, ছাদের পেয়ারা গাছ, নীল স্কার্ট, সাদা শার্ট, বুলাদের বাড়ির কুলগাছ– সব মনে পড়ে যায় এক ছুটে। তবে এই কথাগুলো কোনও নোটবুকে লেখা নেই, আছে আমার সেই সময়ের এলআইসি থেকে পাওয়া খয়েরি সবুজ ডায়েরিতে কচি হাতের লেখায়। ‘শুকতারা’র কোনও এক গল্পে পড়েছিলাম প্রধান শিশু চরিত্রটির ডায়েরি লেখা, পেপার কাটিংয়ের অভ্যাসের কথা। ব্যস, আমারও কাটাকুটি শুরু হল সেই সময় থেকে। কোনও খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন আর আস্ত রইল না বাড়িতে। ডায়েরির প্রতিটি পাতা ভরে গেল ছয় বছরের এক বালিকার গোপন আত্মকথায়, যার মূল বিষয়বস্তু হল আজ বাড়িতে কী কী রান্নাবান্না হয়েছে, খেলতে গিয়ে অনুরাধার সঙ্গে ঝগড়া হল, ‘সুপারহিট মোকাবিলা’য় নাম্বার ওয়ানে কোন গান এল, লাড্ডুদিদের বাড়িতে কলিং বেল টিপে দৌড়ে পালিয়ে এসে মার কাছে বকুনি খাওয়ার গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা তখন সদ্য সদ্য এসেছি উত্তরবঙ্গ থেকে, তখনও উত্তরবঙ্গের সবুজ আমার চোখে লেগে আছে, হয়তো এখনও। আমাকে খড়দহে নিয়ে এসে বছরের মাঝখানে কোনও ভাল স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব নয় বলে আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হল পাড়ারই একটি সরকারি স্কুলে। এই স্কুলটি ছিল পাড়ার একদম শেষ প্রান্তে। স্কুলের পাশ দিয়েই ছিল একখানা খাল, আর তার গা বরাবর উঠে গিয়েছে একটা বিশাল কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি। আর আমার প্রথম দিন গিয়ে মনে হল এই খালটা যদি একটা তিরতিরে নদী হত, তাহলে তো আর আদর্শ পল্লি আর উত্তরবঙ্গের কোনও তফাত থাকত না। খালের পচা ভ্যাপসা গন্ধ, ফ্যাক্টরির ধোঁয়া, সাইরেনের আওয়াজ আমার খালকে নদী করার কল্পনা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে ভেবেও পারল না।

আরও পড়ুন: নজরুল মঞ্চের ভিড়ে কোথায় লুকিয়ে ছিলেন ঋতুপর্ণ?

তখনও কচি বয়সে বুঝিনি, মানুষই যে মায়া বাড়াতে পারে, যে ধরে রাখতে পারে হাত, ব্যথা দেয় না, মাথায় যত্ন করে ভালবাসা ছুঁয়ে দেয়। ভুল হলে রাবার দিয়ে মুছে বানান ঠিক করে দেয়, কিন্তু কোনও চিহ্ন রাখে না আমার ভুলের। টিফিনে খেলতে খেলতে ক্লাসরুমে ঢুকে এলে নিজের থেকে এক টুকরো খাবার মুখে পুড়ে দেয়। আমার প্রাইমারি স্কুলের বাংলা দিদিমণি রমা সেনগুপ্ত।

সব সময় সাদা শাড়ি পরে আসেন। মাথার বেশিরভাগ চুলই সাদা। বিনুনি করেন। একটু রোগাটে ধরন। হাতের কবজিতে সরু ঘড়ি। লম্বা ছিলেন কি না, এখন আর ঠিক ঠাহর করতে পারি না। ছোটবেলায় অবশ্য বেশিরভাগ মানুষকেই লম্বা মনে হত।

এই স্কুলের অন্য দিদিমণিরা যখন টিফিন টাইমে বসে টিচার্স রুমে আড্ডায় মশগুল, টিফিন ভাগাভাগিতে ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে, তখন রমাদি বসে থাকতেন ক্লাস টু-এর ঘরটায়। টিচার্স রুমে তাঁকে কোনও দিনও দেখিনি। একা একা টিফিন খেতেন, খাতা দেখতেন, আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন মাঝে মাঝে। স্কুলের পাশের মাঠে টিফিন টাইমে খেলতে খেলতে হঠাৎ ক্লাস টু-এর ঘরটার দিকে তাকালে দেখতে পেয়েছি কাঠের চেয়ারে বসে দিদিমণি অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন।

কী ভাবতেন? বাড়িতে ফেলে রেখে আসা কাজের কথা? কোনও বন্ধুর কথা না কোনও আত্মীয় বা অনাত্মীয়র কথা? কোনও পাওয়া বা না-পাওয়ার কথা?

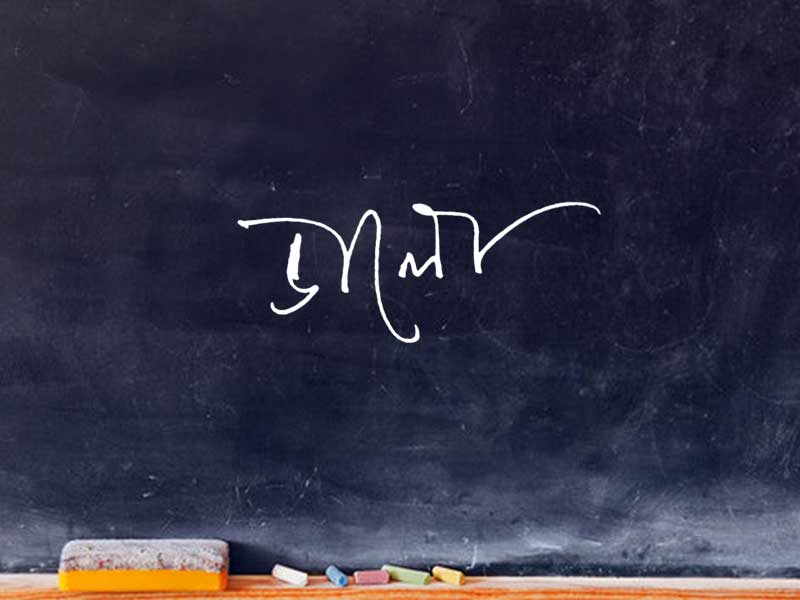

নিজেকে ওই জায়গায় বসিয়ে ভেবেছি, যদি এক গলি দিয়ে ওঁর সমস্ত শান্ত ভালর কাছে পৌঁছে যেতে পারতাম! হোমওয়ার্ক, ক্লাসওয়ার্কের খাতা দেখে লেখা পছন্দ হলে, রমাদি ‘ভালো’ লিখে দিতেন, সই করার আগে। সন্ধেবেলায় পড়তে বসে কত কতদিন খাতার পাতায় পাতায় ওঁর মতো নকল করে ‘ভালো’ শব্দটা লেখার চেষ্টা করে গিয়েছি।

মনে মনে এখনও করি। ‘ভালো’ বলার লোক তো আস্তে আস্তে কমে আসছে, তাই কখনও কখনও খুব ভালবেসে নিজেকেই রমাদির লেখা সেই ‘ভালো’ উপহার দিই।

এর কয়েক মাস পরেই চলে গেলাম অন্য স্কুলে। নতুন অ্যাডমিশন। স্কুল আগের থেকে অনেক বড়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম, সাদা স্কার্ট হোয়াইট শার্ট লাল বেল্ট, অনেক নিয়ম, অনেক কায়দা। কিন্তু কোনও কায়দা-কানুনই বোধহয় অত সুন্দর করে ‘ভালো’ শেখাতে পারে না, যা পারে ওই খালধারের স্কুলের সাদা শাড়ি পরা দুটো শীর্ণ হাত দিয়ে আগলে রাখা দিদিমণি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved