যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরের এই সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন মধুসূদন দত্ত। এই সাগরদাঁড়িতে কবির শৈশবের আট বছর অতিবাহিত হয়। কিন্তু কবির সমগ্র জীবন-কর্ম জুড়ে থাকে সাগরদাঁড়ি গ্রাম, কপোতাক্ষ নদ এবং এই বঙ্গের মানুষেরা। এবং নিজ গ্রামের পাঠশালায় ফারসি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন।

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে

শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে

জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,

কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !

নদী নয়। নদ। কপোতাক্ষ নদ। এই কপোতাক্ষ নদের তীরেই মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি গ্রাম। জল এখানে সোহাগ করে স্থলকে ঘিরে রেখেছে। কপোতাক্ষ বাংলার প্রাচীন নদ। কপোত বা কবুতরের চোখের মতো স্বচ্ছ ছিল এ নদের জল।

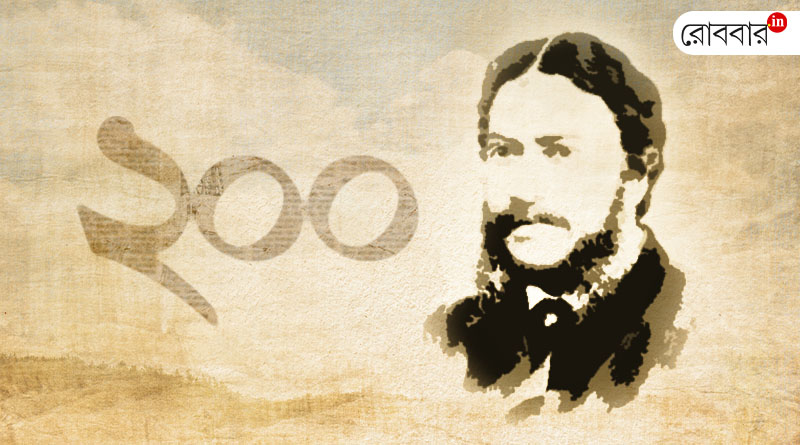

শতাব্দীকাঁপানো উল্লাসের নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরের এই সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন মধুসূদন দত্ত। এই সাগরদাঁড়িতে কবির শৈশবের আট বছর অতিবাহিত হয়। কিন্তু কবির সমগ্র জীবন-কর্ম জুড়ে থাকে সাগরদাঁড়ি গ্রাম, কপোতাক্ষ নদ এবং এই বঙ্গের মানুষেরা। এবং নিজ গ্রামের পাঠশালায় ফারসি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন।

পিতা ভূস্বামী ও আইনজীবী রাজনারায়ণ দত্ত। মাতা তৎকালীন যশোর জেলার (বর্তমানে খুলনা) রাড়ুলী কাঠিপাড়া গ্রামের জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা জাহ্নবী দেবী। মধুসূদন রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহ্নবী দেবীর একমাত্র পুত্র। মধুসূদন দত্তের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বালি নামক গ্রামে।

১৮৩০ সালে প্রথম দিকে মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতার খিদিরপুরে একটি বাড়ি কেনেন। খিদিরপুর তখন শহরতলি। ১৮৩২ সালের শেষদিকে কলকাতার নতুন বাড়িতে উঠে আসেন রাজনারায়ণ দত্ত স্বপরিবারে। মধুসূদনের বয়স তখন আট বছর।

জীবনের অপরিসীম উন্মাদনায় যশ ও খ্যাতির মোহে আমৃত্যু দেশ থেকে দেশে বেড়িয়েছেন। লালবাজার গ্রামার স্কুল, হিন্দু কলেজ, বিশপস কলেজের পাঠ শেষে ধর্মান্তরিত মধুসূদন কলকাতা ছেড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য মাদ্রাজে উপস্থিত হন। মাদ্রাজ প্রবাস জীবনে মাইকেল মধুসূদন দত্তর গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম ‘Rizia: Empress of Inde’ ১৮৪৯ সালে ১০ নভেম্বর মাদ্রাজ শহরের অন্যতম পত্রিকা Eurasian-এর দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এই কাব্যনাট্যটি। মধুসূদন মদ্রাজে এসে প্রথম ‘Madras Circulator’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। মাদ্রাজ থেকে ফিরে কলকাতায় এসে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদন রচনা করেন মহাকাব্য— মেঘনাদবধ। রচনা করেন সনেট। রচনা করেন ট্রাজেডি নাটক—কৃষ্ণকুমারী। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন নাটক হাতে করেই। ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক ‘রত্নাবলী’। মধুসূদন এই নাটক দেখার পর তিনি প্রতিজ্ঞা করেন তিনি সত্যিকারের নাটক লিখবেন। মহাভারতের কাহিনি নিয়ে ১৮৫৯ সালে লেখেন প্রথম আধুনিক বাংলা নাটক— শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠার পর লেখেন দু’টি প্রহসন— ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ এবং ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ’। ১৮৬০ সালে রচনা করেন গ্রিক উপকথা থেকে ‘পদ্মাবতী’ নাটক। ১৮৬১ সালের ৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।

মধুসূদন দত্তর জীবন একটি বিয়োগান্তক নাটকের চেয়েও বেশি শিহরণময়, বেশি করুণ। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সাধ ছিল ইংরেজি ভাষার বড় কবি হওয়ার। ধর্ম বদলে হয়েছিলেন খ্রিস্টান। নাম নিয়েছিলেন মাইকেল। বিয়ে করেছেন দুইবার। দুই বিদেশিনী। সংসার করেছেন। সংসার ছেড়ে পালিয়েছেন।

মধুসূদন বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। আর এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম সৃষ্টি ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’।

বহুমাত্রিক লেখক হুমায়ুন আজাদের বাংলা সাহিত্যের জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন— ‘কবি মধুসূদন বাঙলা কবিতার ভুবনে আসেন ১৮৫৯ অব্দে তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য নামে একটি চার-সর্গের আখ্যায়িকা কাব্য নিয়ে। কাব্যটি বাঙলা কবিতার রাজ্যে নতুন। ভাব ভাষা প্রকাশরীতি সবদিকেই। তবু এটি মধুসূদনের প্রতিভার পরিচায়ক নয়। তাঁর প্রধান এবং বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কাব্য মেঘনাদবধকাব্য। প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এ-কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয় যে, তিনি বাংলার মহাকবিদের একজন। এটি একটি মহাকাব্য। নয় সর্গে রচিত এ-কাব্যের নায়ক রাবণ। মধুসূদন নতুন কালের বিদ্রোহী; তিনি চিরকাল দণ্ডিত রাবণকে তাই করে তোলেন তাঁর নায়ক। রাম সেখানে সামান্য। রাবণের মধ্য দিয়ে মধুসূদন তোলেন তাঁর সমকালের বেদনা দুঃখ আর ট্র্যাজেডি। মধুসূদন তাঁর কাব্যের কাহিনি নিয়েছিলেন রামায়ণ থেকে; সীতা হরণ এবং রাবণের পতন এ-কাব্যের বিষয়। কিন্তু তাঁর হাতে এ-কাহিনি লাভ করে নতুন তাৎপর্য। হয়ে ওঠে অভিনব মহাকাব্য, বাংলা ভাষায় যার কোনও তুলনা নেই।

এ-কাব্যে তিনি আর যা মহৎ কাজ করেন, তা হচ্ছে ছন্দের বিস্তৃতি। তিনি চিরদিনের বাংলা পয়ারকে নতুন রূপ দেন। আগে পয়ার ছিল বহু ব্যবহারক্লান্ত ছন্দোরীতি। মধুসূদন পয়ারকে প্রচলিত আকৃতি থেকে মুক্তি দিয়ে করে তোলেন প্রবহমান। একে অনেকে বলেন ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’। পয়ার এমন:

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান ॥

আগে কবিরা চোদ্দো মাত্রার প্রতিটি চরণের শেষে এসে থেমে পড়তেন। প্রথম চরণের শেষে দিতেন এক দাড়ি, দ্বিতীয় চরণের শেষে দু-দাড়ি। এ- ভাবে শ্লথগতিতে কাব্য এগিয়ে চলত। কবিরা তখন ছিলেন ছন্দের দাস, যা তাঁরা বলতে চাইতেন পারতেন না বলতে; কেননা প্রতি চরণের শেষে তাঁদের জিরোতে হত। কবি মধুসূদন ছন্দের এ-শৃঙ্খলটাকে ভেঙে ফেলেন। তিনি ছন্দকে করেন কবির বক্তব্যের অনুগামী। উদাহরণ দিলে বোঝা সহজ হবে:

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি

বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে

অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,

কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,

পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি

রাঘবারি?

পঙ্ক্তিগুলো পাওয়া যাবে মেঘনাদবধকাব্য-র শুরুতেই। এখানে প্রতি চরণে চোদ্দো মাত্রা ঠিকই আছে, কিন্তু প্রতি চরণে বক্তব্য না থেমে থেমেছে সেখানে, যেখানে শেষ হয়েছে বক্তব্য। এটি ছন্দের ক্ষেত্রে একটি বিশাল ঘটনা। মধুসূদন মুক্তি দেন বাংলা ছন্দকে; পয়ারকে করে তোলেন প্রবহমান। মধুসূদনকে নির্ভর করে অনেক বিবর্তন ঘটেছে বাংলা ছন্দের।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম এপিটাফ রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সমাধি-লিপি—

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব

বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে

(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি

বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত

দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!

যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে

জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি

রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

ব্যবহৃত সব ছবি কামরুল হাসান মিথুন-এর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved