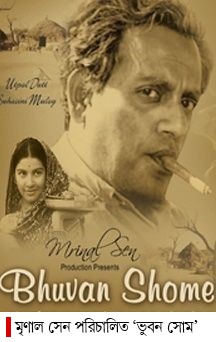

খুব বিস্তৃত নয়, সংক্ষেপেই ছবিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন নির্মল। কিন্তু তা কখনওই অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়নি। লেখক চেষ্টা করেছেন ছবির গল্পের সংক্ষেপসার তুলে ধরার, পাশাপাশি স্বল্পকথায় ছবিটি সম্পর্কে তাঁর ভাষ্যকেও বুনে রাখার। যা পাঠককে দর্শক হয়ে উঠতে পথ দেখায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মৃণাল সেনের ‘ভুবন সোম’-এর কথা। লেখক লিখছেন, ‘‘… ফ্রিজ শট বারংবার ব্যবহার করে মৃণাল সেন বুঝিয়ে দিলেন তাঁর সৃজনশীল আস্তিনে আরও কিছু ‘অস্ত্র’ লুকনো আছে। গল্পের সরল ন্যারেটিভকে ভাঙলেন নিজের ইচ্ছেমতো। অবশ্যই সেই ইচ্ছের পেছনে শৈল্পিক যুক্তি ও নৈপুণ্যও কাজ করেছিল। এই ভাবনাটাই ছিল ‘ভুবন সোম’ ছবির আধুনিকতা।’’

শিল্পের কোনও ফর্মই সাধারণ চেতনাকে অতিক্রম করে এভাবে সরাসরি আমাদের আত্মার গোধূলি কক্ষের গভীরে পৌঁছে যেতে পারে না, যেমনটা পারে সিনেমা। আত্মজীবনী ‘দ্য ম্যাজিক ল্যান্টার্ন’-এ এভাবেই চলচ্চিত্রকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন ইঙ্গমার বার্গম্যান।

ভারতের মতো দেশে তৈরি হয়েছে এমন সব ছবি, যা এই ‘আত্মার গোধূলি কক্ষে’ পৌঁছে দিতে চেয়েছে দর্শককে। সেই সমস্ত ছবির কাছে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে এমনই একটি বই এই মুহূর্তে আমার হাতে। ‘সেরা ভারতীয় সিনেমা’। নির্মল ধর সিনে-সাংবাদিক তথা সমালোচক হিসেবে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছেন। তাঁর এই বইয়ে এযাবৎ জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সমস্ত ভারতীয় ছবির কথা বলা হয়েছে। বইয়ের ব্লার্বের দাবি, ইংরেজি হোক বা আঞ্চলিক ভাষা, দুই মলাটের মধ্যে সব ক’টি ছবিকে এভাবে ধরার চেষ্টা আগে কখনও হয়নি। আলোচনার সঙ্গে প্রতিটি সিনেমার কলাকুশলীর বিবরণ, সব মিলিয়ে ক’টি পুরস্কার পেয়েছে ছবিগুলি তার তালিকা সবই ঠাঁই পেয়েছে বইতে।

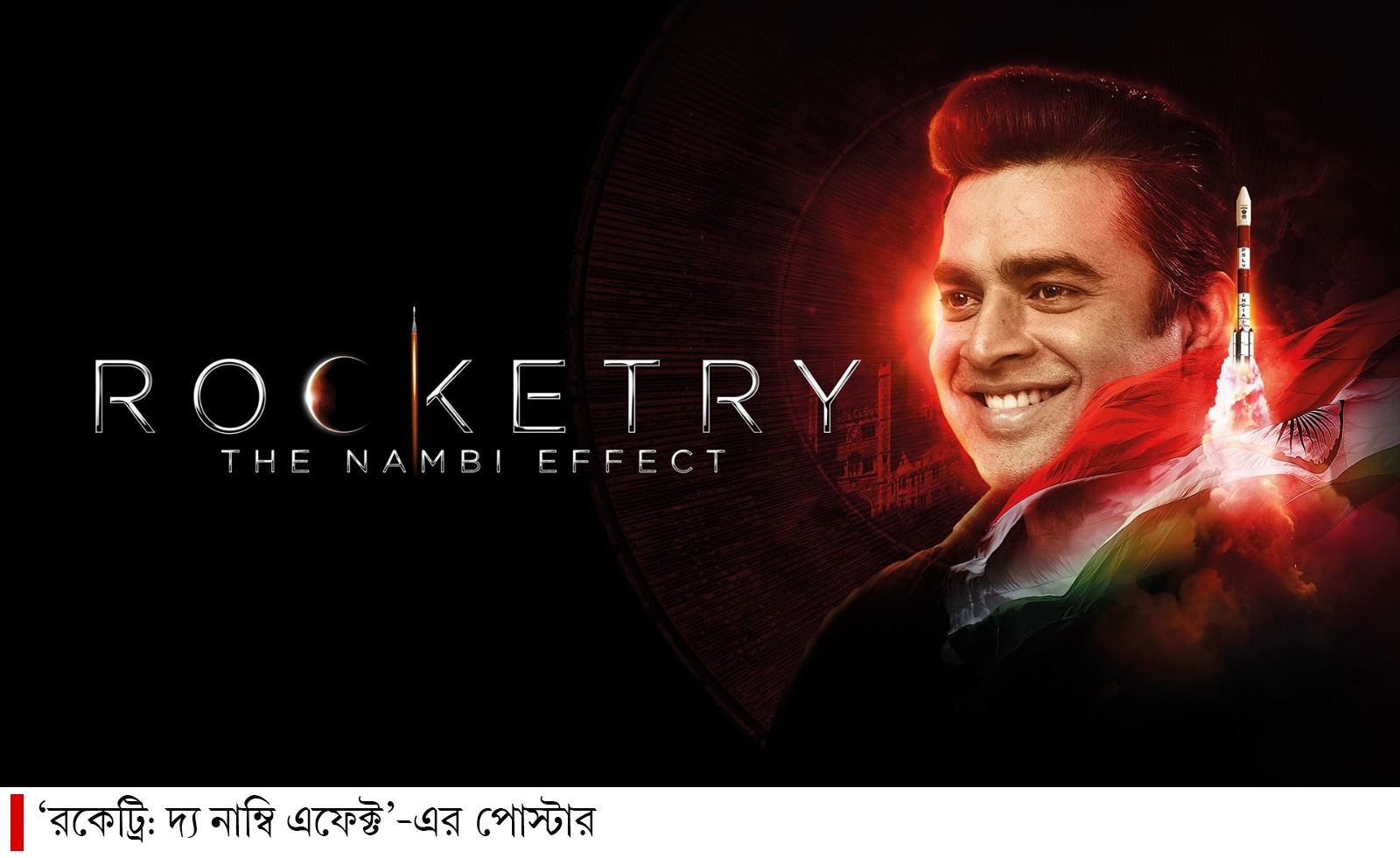

জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে ভারতীয় সিনেমায় জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। সেটা ১৯৫৪ সাল। তার পর থেকে একে একে পুরস্কার পেয়েছে ৬৮টি ছবি। প্রথম বছর পুরস্কৃত হয় মারাঠি ছবি ‘শ্যামচি আই’। তৃতীয় বছরের সেরা ছবি সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালি’। হিন্দির আধিপত্য সত্ত্বেও বাংলা বা মারাঠি, মালয়ালম, তামিল নানা ভাষার ছবিই পুরস্কৃত হয়েছে। এমনকী, সংস্কৃত ছবিও (আদি শংকরাচার্য কিংবা ভাগবতগীতা)! তালিকার সর্বশেষ ছবি ‘রকেট্রি: দ্য নাম্বি এফেক্ট’। ২০২১ সালের সেই পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিতেই শেষ হয়েছে বই। অর্থাৎ কেবল ছবির পর ছবিই নয়, কয়েক দশকের আর্থ-সামাজিক জীবনের এক শৈল্পিক ধারাবিবরণীও বটে বইটি।

খুব বিস্তৃত নয়, সংক্ষেপেই ছবিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন নির্মল। কিন্তু তা কখনওই অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়নি। লেখক চেষ্টা করেছেন ছবির গল্পের সংক্ষেপসার তুলে ধরার, পাশাপাশি স্বল্পকথায় ছবিটি সম্পর্কে তাঁর ভাষ্যকেও বুনে রাখার। যা পাঠককে দর্শক হয়ে উঠতে পথ দেখায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মৃণাল সেনের ‘ভুবন সোম’-এর কথা। লেখক লিখছেন, ‘‘… ফ্রিজ শট বারংবার ব্যবহার করে মৃণাল সেন বুঝিয়ে দিলেন তাঁর সৃজনশীল আস্তিনে আরও কিছু ‘অস্ত্র’ লুকনো আছে। গল্পের সরল ন্যারেটিভকে ভাঙলেন নিজের ইচ্ছেমতো। অবশ্যই সেই ইচ্ছের পেছনে শৈল্পিক যুক্তি ও নৈপুণ্যও কাজ করেছিল। এই ভাবনাটাই ছিল ‘ভুবন সোম’ ছবির আধুনিকতা।’’

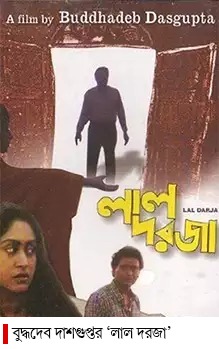

আবার বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ‘লাল দরজা’ প্রসঙ্গে নির্মলের অনুভব, “ ‘তাহাদের কথা’ ও ‘চরাচর’ যেখানে প্রকৃতির সুন্দর সবুজে এক-একটি কবিতার জন্ম দিয়েছিল, এই ‘লাল দরজা’ নামটি যথেষ্ট কাব্যিক হয়েও রূঢ় বাস্তবের বেশি কাছাকাছি।… নাগরিক জীবনের এক জটিলতার ছবি ‘লাল দরজা’।”

সব লেখাতেই তাঁর উচ্চারণ স্পষ্ট। যেমন ‘দো আঁখে বারা হাত’ ছবি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন, ‘এখনকার সময় হলে এমন ছবি শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেত কি না– সন্দেহ থাকে। তবে তৎকালীন সময়, সামাজিক প্রেক্ষিত এবং নতুন সমাজ গঠনের পরিকল্পনাকে স্মরণে রাখলে এই ছবির সেরা স্বীকৃতি পাওয়া অনেকেই পছন্দ করেছিলেন। আজকের প্রেক্ষাপটে কখনওই নয়।’ কিংবা ‘বাহুবলী’। এ-ছবি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ– ‘বক্তব্যে অন্তঃসারশূন্য হলেও এমন উচ্চ-প্রশংসিত ছবির জয়যাত্রা কে আর আটকাবে!’ তবে সেই সঙ্গেই তাঁর বক্তব্য, “একমাত্র ভারতীয় ‘দেখনদারি’ ছবি হিসেবে ‘বাহুবলী’ বহু আন্তর্জাতিক উৎসবেও আমন্ত্রিত হয়েছিল, সুতরাং ‘বাহুবলী’-র স্ট্রেংথকে অস্বীকার করার উপায়ও নেই।”

আবার হাল আমলের ‘শিপ অফ থিসিয়াস’ ছবি নিয়ে লেখার শুরুতেই নির্মল লিখেছেন, “মণি কাউল, কুমার সাহনির পর প্রকৃত অর্থে সিনেমার ভাষাকে আবার এক নতুন চেহারা দিল তরুণ আনন্দ গান্ধীর প্রথম ছবি ‘শিপ অফ থিসিয়াস’। গ্রিক দর্শনের এক জটিল তত্ত্বকে তিনি সিনেমার ভাষায় রূপান্তরে প্রয়াসী হলেন।” এরপরই সংক্ষেপে ‘থিসিয়াস প্যারাডক্স’ কী, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক। এভাবেই ছবির অন্তর্বয়ন থেকে প্রেক্ষাপট, সব দিকেই আলো ফেলতে ফেলতে গিয়েছে তাঁর অভিজ্ঞ বীক্ষা। যা কেবল চলচ্চিত্রের পড়ুয়াই নয়, সাধারণ চলচ্চিত্রপ্রেমীকেও আকর্ষণ করবে। মূল্যায়নেও তিনি চেষ্টা করেছেন সৎ থাকার। ব্যক্তিগত মতামত দিতেও কুণ্ঠিত হননি। আর সেটাই এই বইকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নিছক তালিকা নয়, বরং সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরালো ডিসকোর্স, একটা প্রতর্কের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার এই প্রবণতা বইটির গুরুত্ব বাড়াচ্ছে।

………………………………………………………………………………

আরও পড়ুন বিশ্বদীপ দে-র লেখা: সাদা-কালো নির্মল বাঙালিয়ানা

………………………………………………………………………………

বইয়ে ছাপার ভুল তেমন নেই। ঝকঝকে ছাপা, চমৎকার বাঁধাই, কাগজ। তবু প্রচ্ছদ যেন বড়ই সাদামাটা। জাতীয় পতাকার তিন রঙের ফিল্ম ও জাতীয় পুরস্কারের পদক দিয়ে করা কাজটি ভালো। কিন্তু আরও মনোগ্রাহী করে তোলা হয়তো কঠিন ছিল না। বইয়ে আলোচিত বিখ্যাত সব ছায়াছবির স্টিল ব্যবহার করলে তা পাঠককে হয়তো আরও দ্রুত বইটি হাতে তুলে নিতে ‘বাধ্য’ করতে পারত।

……………………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ:রোববার ডিজিটাল

……………………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved