সুসীমোর নামে শান্তিনিকেতনে একটা চা-চক্রের পত্তন হবে, চলেছে তার প্রস্তুতি। আশ্রমের টি-ক্লাব, কবির ভাষায় ‘চা-সত্র’, সেখানে নন্দলালেরা অতিথিকে ধুমধামের সঙ্গে চা খাওয়াবেন। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ। চা-পান পর্বের সঙ্গে মালা, চন্দন, গান, বক্তৃতা, রাখি-বন্ধন– সমস্ত ভাবনাই তৈরি আছে। তাছাড়া সুসীমোর স্ত্রীকে উপহার দেওয়ার জন্য ‘মাদুরার ভালো কাপড়’ আনিয়ে দিতে রানী মহলানবিশকে ফরমায়েশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

৪.

সেই যে ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ পত্রিকায় রবিঠাকুরের আঁকা ছবি ছাপা হল, তার নেপথ্যে একটা গল্প আছে। সে ছবি মুদ্রিত হয়েছে পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ ১ সংখ্যার (১৩৩৫ অগ্রহায়ণ) ভিতরের পাতায়। আগেই বলেছি, সেইটাই সর্বজনসমক্ষে প্রকাশিত প্রথম রবীন্দ্রচিত্র। মহিলা সমিতি দ্বারা প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন কুমুদিনী বসু। তবে বছর খানেকের জন্য তা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন হেমলতা দেবী, সম্পর্কে তিনি কবির আত্মীয়া। চিঠিপত্রের ভাষায় মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর প্রতি খানিক ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। সে এই জন্যে, পত্রিকার অধিকাংশ লেখকই সম্পাদকের জোরাজুরিতে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে শিল্প-ইতিহাসের নিরিখে হেমলতা দেবীকে আমাদের সাধুবাদ জানাতে হয়– সকলের আগে তিনি ‘বঙ্গলক্ষ্মী’তে প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবি আদায় করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কাছে প্রথিতযশা সম্পাদক, কবির বিশেষ প্রিয়জন ‘প্রবাসী’র রামানন্দ চাটুজ্যে মহাশয়ও পরাভূত। এবারে পরের কথায় আসি।

১৯২৮ সালের শেষদিকে চিন দেশ থেকে কবির বন্ধু সুসীমো-র শান্তিনিকেতনে আসার কথা। ১৯২৪-এর চিনসফরে রবিঠাকুরের দোভাষী হিসেবে তিনিই যাবতীয় সব কাজ সামলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বরাবর অতিথিপরায়ণ, তার ওপরে ইনি বিদেশি। শুধু তা-ই নয়, কবি যখন জনাপাঁচেকের দল নিয়ে চিনে গিয়েছিলেন তখন এই বিদেশি বন্ধুর অক্লান্ত আতিথেয়তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সৌজন্যের শুকনো আতিথেয়তা বললে নেহাত কম বলা হয়, ব্যবস্থার কোথাও কোনও ত্রুটি ছিল না। এমনকী, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সফরসঙ্গীদের জন্য পিকিং-এ একখানা হোটেল গোটাগুটি তাঁদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এবারে রবীন্দ্রনাথ বেশ উদ্বিগ্ন। রানী মহলানবিশকে বলছেন ‘ওদের সেই অকৃপণ আতিথ্যের যতটা পারি প্রতিদান দিলে নিশ্চিন্ত হই। আমার প্রতি ওর (সুসীমো) ভালোবাসাও খুব গভীর।… তা ছাড়া ও সত্যিকার কবি’।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

সুসীমোর স্ত্রী নিজে আসতে পারেননি, উপহার তুলে দেওয়া হবে তাঁর হাতে। সেক্ষেত্রে কাপড়ের কোয়ালিটির দিক থেকে কবি কোনওরকম কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নন। কারণ, সমগ্র চিন দেশকেই এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তিনি সমাদর জানাতে চান।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

স্বভাবতই আশ্রমে সেই ভিনদেশীয় কবির আগমন ঘিরে উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। চিন দেশ থেকে এসেছে চায়ের সরঞ্জাম, চা বাদে নানারকম খাবারও এসেছে। সুসীমোর নামে শান্তিনিকেতনে একটা চা-চক্রের পত্তন হবে, চলেছে তার প্রস্তুতি। আশ্রমের টি-ক্লাব, কবির ভাষায় ‘চা-সত্র’, সেখানে নন্দলালেরা অতিথিকে ধুমধামের সঙ্গে চা খাওয়াবেন। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ। চা-পান পর্বের সঙ্গে মালা, চন্দন, গান, বক্তৃতা, রাখি-বন্ধন– সমস্ত ভাবনাই তৈরি আছে। তাছাড়া সুসীমোর স্ত্রীকে উপহার দেওয়ার জন্য ‘মাদুরার ভালো কাপড়’ আনিয়ে দিতে রানী মহলানবিশকে ফরমায়েশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সুসীমোর স্ত্রী নিজে আসতে পারেননি, উপহার তুলে দেওয়া হবে তাঁর হাতে। সেক্ষেত্রে কাপড়ের কোয়ালিটির দিক থেকে কবি কোনওরকম কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নন। কারণ, সমগ্র চিন দেশকেই এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তিনি সমাদর জানাতে চান। কলকাতা থেকে সিল্কের কাপড় কেনা প্রসঙ্গে সে কথা রানীকে চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন কেবল দক্ষিণের সিল্কই নয়, –‘কটকি সিল্কের ভালো কাপড় যদি বেশ পছন্দসই হয় তাও চলতে পারে– তুমি তো জানো ওদের দেশে অতি চমৎকার সিল্কের জিনিস প্রস্তুত হয়– আমরা ঠকতে চাইনে’ অর্থাৎ কোনওভাবে যেন শান্তিনিকেতনের মাথা হেঁট না হয়। কেবল কি তাই? চা-চক্রের অনুষ্ঠান উপলক্ষে ইতিমধ্যে তিনি একখানা গান বেঁধেছেন, গাইতেও হবে তাঁকে। গানের শুরুটা এইরকম–‘হায় হায় হায়/ দিন চলি যায়।/ চা-স্পৃহ চঞ্চল / চাতকদল চল / চল চল হে/ টগবগ উচ্ছল / কাথলিতল জল/ কল কল হে…’ ইতাদি ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বড় কথা, সুসীমোর আগমন উপলক্ষে কলাভবনে আয়োজিত হতে চলেছে এক চিত্রপ্রদর্শনীর। এ খবরও চিঠিতে রানীকে জানিয়েছেন–‘পরশুদিন কলাভবনে হবে চিত্রপ্রদর্শনী–অধিকাংশ আমার– শুনে হাসবে– হাসলে অন্যায় হবে না– কিন্তু একলাই বা হাসবে কেন, সর্বসাধারণকে হাসবার সুযোগ দেওয়া উচিত’। চিঠির তারিখ ৮ অক্টোবর ১৯২৮, অর্থাৎ এগজিবিশন শুরু হয়েছে অক্টোবরের ১০ তারিখে। ঘরোয়া ভাবে হলেও তালিকার দিক থেকে যদি একে যথাযথ প্রদর্শনী হিসেবে বিবেচনা করি– তাহলে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছে এই প্রথম। আর সে তাঁর প্রাণের নিকেতন কলাভবনের প্রাঙ্গণে। এই দিনেই আমাদের কবিঠাকুর প্রকৃতপক্ষে ছবিঠাকুর হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। অনুমান করি, এই প্রদর্শনী দেখার পরেই কবির কাছে হেমবালা দেবী তাঁর ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ পত্রিকায় ছবি ছাপার অনুমোদন আদায় করেছিলেন। অগ্রহায়ণ সংখ্যা হিসেবে যার আত্মপ্রকাশের সম্ভাব্য সময় নভেম্বরের মাঝামাঝি।

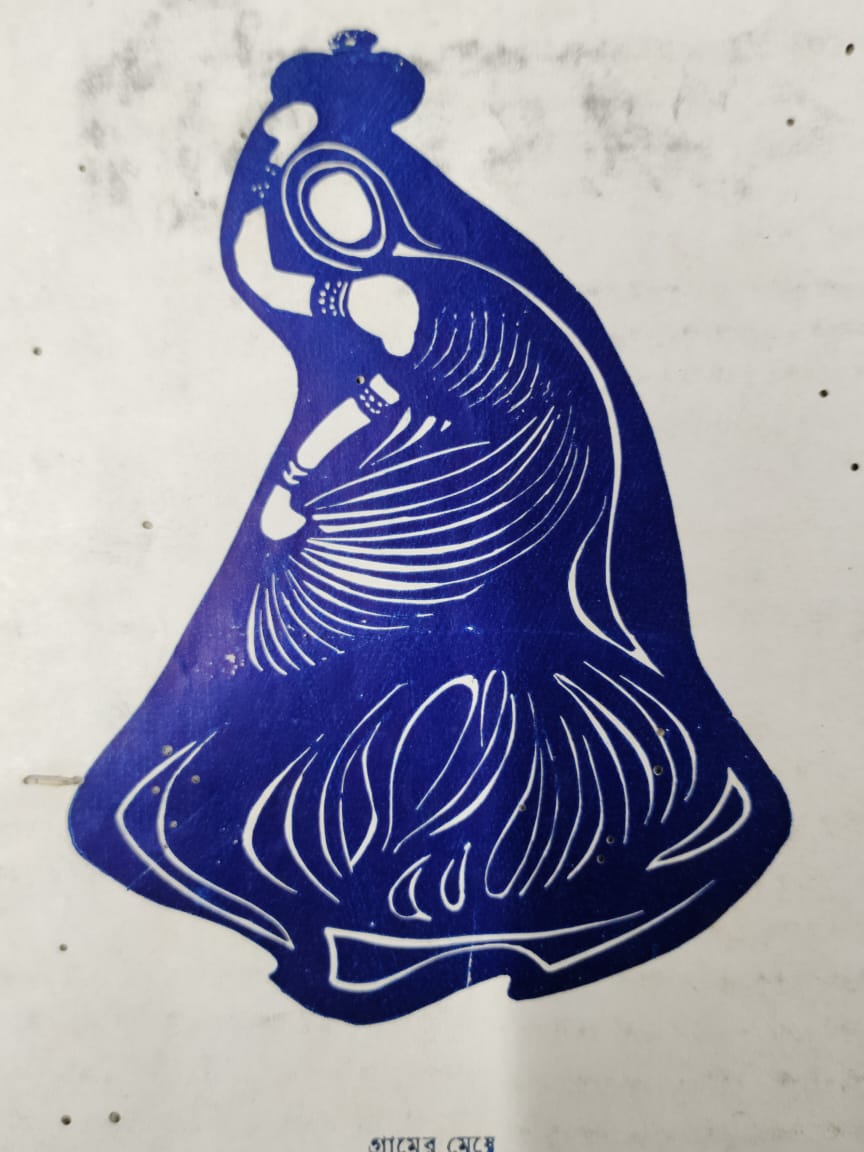

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই প্রথম অন্দরমহল থেকে ‘অধিক বয়সে’ কবির ‘তরুণী ভার্যা’রূপী ‘শ্রীমতী চিত্রকলা’ ঘরের বাইরে পা রাখলেন। কিন্তু সকলে কীভাবে গ্রহণ করলেন কবির এই নতুন ভূমিকা? কেমন করেই বা বরণ করে নিলেন ‘কবির শেষ বয়সের প্রিয়া’কে? জনতার আদালতে ছবিঠাকুর অভিনন্দিত হলেন, না কি নিন্দিত হলেন? তাঁর কপালে সাধুবাদ জুটল না প্রবল তিরস্কার? শান্তিনিকেতনের মানুষ কীভাবে তাঁর চিত্রীসত্তাকে গ্রহণ করলেন, সে খবর জানা নেই। তবে এ প্রসঙ্গে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ তাঁকে যে এক হাত নিয়েছে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছবি প্রকাশের পর সমালোচকের কলম ব্যঙ্গবিদ্রুপে ভরে উঠেছে। পত্রিকায় লেখা হয়েছে– “অগ্রহায়ণ সংখ্যার ‘বঙ্গলক্ষ্মী’-তে আর্ট পেপারে ব্রোঞ্জ- ব্লু কালীতে ছাপা একটি ছবি দেখিয়া ভাবিতেছিলাম, সম্ভবতঃ এটা একটি সদ্য উৎপাটিত পেঁয়াজ অথবা গোল মূলা; কিন্তু পরে নীচের লেখা দেখিয়া বুঝিলাম, এখানি কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ‘গ্রামের মেয়ে’। ‘নাম পরতাপ’ মাত্র আমাদের দিব্য দৃষ্টির উদয় হইল–আবিষ্কার করিলাম লীলায়িত হস্তযুগল, কুঞ্চিত লুলিত শাড়ী, ভঙ্গীভারে ধনু-বন্ধিম দেহযষ্টি– বুঝিলাম, গ্রামের মেয়ে বটে! কবির লেখনী যেমন জয়শ্রী বহন করিয়া আনিয়াছে, তুলিকাও তেমনি ভক্তজনকে রঙ্গের খেলা দেখাইয়া মুগ্ধ করুক।”(৪ ডিসেম্বর, ১৯২৮)

প্রায় ১০০ বছর আগে ছবিঠাকুরের প্রথম সংবর্ধনা হয়েছিল এমনি ভাবে।

(চলবে)

…পড়ুন ছবিঠাকুর-এর অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ৩। ঠাকুরবাড়ির ‘হেঁয়ালি খাতা’য় রয়েছে রবিঠাকুরের প্রথম দিকের ছবির সম্ভাব্য হদিশ

পর্ব ২: রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রথম ছবিটি আমরা কি পেয়েছি?

পর্ব ১: অতি সাধারণ কাগজ আর লেখার কলমের ধাক্কাধাক্কিতে গড়ে উঠতে লাগল রবিঠাকুরের ছবি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved