বর্তমানে দূরদর্শনের দায়িত্ব অন্য– সম্ভবত সমস্ত রকম রাজনীতি থেকে জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখা। দূরদর্শনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্র ও বিক্ষোভের সংবাদ বিদ্রুপাত্মক টীকা-টিপ্পনীতে পরিবেশিত হতে হতে যখন চুটকির পর্যায়ে চলে গেল (অনাবিল হাস্যরসের এমন একটি ধারাকে scenic-রা যে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেল, তা ভাবতেও অবাক লাগে।) যার ফলে মানুষ সংবাদবিমুখ হয়ে পড়ল, ঠিক সেই সময় একের পর এক দেখানো হতে লাগল বহু সিরিয়ালের সস্তার পশ্চিমি সোপ অপেরা, লোকে সেগুলি লুফে নিল।

৫১.

পরিকল্পিতভাবে মানুষকে সংবাদ বিমুখ করে দেওয়া হচ্ছে

মস্কো, ২৯.০৯.১৯৯২

দেশের শতকরা নব্বইজন মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা যে-পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে যখন-তখন বিস্ফোরণ ঘটার কথা। কিন্তু দেশটা রাশিয়া– এদের নিজেদের কথায়– অসম্ভবের দেশ। সেই কবে গোগোল বলে গিয়েছিলেন, ‘রাশিয়া এমনই একটা দেশ যেখানে কোনও ঘটনাই অসম্ভব নয়।’

এরই মধ্যে মার্কিন শো বিজনেস জগতে চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারিণী পপস্টার ম্যাডোনার সাড়া-জাগানো চলচ্চিত্র ‘With Madonna in Bed’-এর ৩০ সেকেন্ডব্যাপী একটি খণ্ডদৃশ্য দেখিয়ে জনসাধারণের ক্ষুধার উদ্রেক করে তুলল দূরদর্শন– বিজ্ঞাপনে জানিয়ে দেওয়া হল শীঘ্রই দর্শকের দরবারে উপস্থিত করা হচ্ছে ছবিটি। মস্কোর বিশিষ্ট রক গ্রুপগুলি সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠল তাদের উপাস্য দেবীকে নিয়ে– ‘ম্যাডোনা, ভালোবাসার প্রতীক’– এই স্লোগান তুলে তারা শহরের কেন্দ্রস্থলে মহা-সমারোহে শো মিটিং করল। রাজনৈতিক জনসভা, বিশেষত সরকারবিরোধী বিক্ষোভ-মিছিল নয়– হাঙ্গামার আশঙ্কা নেই। তাই সঙ্গে সঙ্গে পুরসভার অনুমোদন মিলল।

মস্কোয় এ-বছর গ্রীষ্মকালে ছোট-বড় উৎসবের কোনও কমতি ছিল না। শেষ বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হল সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে– নগর দিবস। নেপোলিয়নের পরাজয়ের ১৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে রক কন্সার্ট, সার্কাস শো ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলির স্পন্সর ছিল কোকা কোলা ও বাস্কিন রবিনস-এর মতো বড় বড় বিদেশি কর্পোরেশন। দেড় কোটি রুবল ব্যয়ে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ‘The Rich also cry’ নামে স্টেজে অপেরার জনৈক মেক্সিকান চিত্রতারকার উপস্থিতি।

সাতের দশকের শেষদিক থেকে মস্কোর দূরদর্শনে বহু সিরিয়ালের যে-সমস্ত ছবি দেখানো হত, সেগুলির অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ঠান্ডা লড়াইয়ের পটভূমিভিত্তিক স্পাই সিনেমা। সেসব ছবি যখন দেখানো হত, তখন রাস্তাঘাটে লোক চলাচলও কমে যেত। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক বয়কট করে সেই সময়ে বহু সিরিয়ালের ওরকম একটা ছবি দূরদর্শনে দেখিয়ে সোভিয়েত সরকার জনসাধারণকে দূরদর্শনে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা দেখতে না পাওয়ার দুঃখ ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু বর্তমানে দূরদর্শনের দায়িত্ব অন্য– সম্ভবত সমস্ত রকম রাজনীতি থেকে জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখা। দূরদর্শনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্র ও বিক্ষোভের সংবাদ বিদ্রুপাত্মক টীকা-টিপ্পনীতে পরিবেশিত হতে হতে যখন চুটকির পর্যায়ে চলে গেল (অনাবিল হাস্যরসের এমন একটি ধারাকে scenic-রা যে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেল, তা ভাবতেও অবাক লাগে।) যার ফলে মানুষ সংবাদবিমুখ হয়ে পড়ল, ঠিক সেই সময় একের পর এক দেখানো হতে লাগল বহু সিরিয়ালের সস্তার পশ্চিমি সোপ অপেরা, লোকে সেগুলি লুফে নিল।

প্রথমে পত্র-পত্রিকায় ঘোষণা করা হল কাস্ত্রো আসছেন– সরকারি আমন্ত্রণে। বলা হল ইনি সেই কাস্ত্রো নন। এঁর নাম ভেরোনিকা কাস্ত্রো– যে সিরিয়াল সোপ অপেরাটি দিনের পর দিন এদেশের দর্শকরা মুগ্ধচিত্তে দেখে আসছেন তারই মুখ্য অভিনেত্রী ইনি।

বারো বছর আগের ছবি। জনপ্রিয়তায় এতদিন ভাটা পড়ে গিয়েছিল তাঁর নিজের দেশে এবং পশ্চিমের অন্যান্য দেশেও। এতদিন পরে আবার জোয়ার খেলল আজকের রাশিয়ায়।

প্রেসিডেন্ট ব্যস্ত থাকায় নিজে সশরীরে অভ্যর্থনা জানাতে পারলেন না। স্টেট সেক্রেটারি অবশ্য অভ্যর্থনা জানালেন যথারীতি অভিজাত কায়দায়, হস্তচুম্বন করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মন জয় করার স্বীকৃতি স্বরূপ পশুলোমের দামি কোট উপহার দিলেন তাঁকে প্রসিডেন্ট।

রাজকাপুর-পাগল দেশে রাজ কাপুরের ভাগ্যেও জোটেনি এমন রাজসম্মান। অনেকে ভেরোনিকাকে ‘কূটনীতিবিদ’ আখ্যা দিলেন। এক অর্থে সত্য বটে। কোনও কোনও মহল থেকে এমন প্রস্তাবও এসেছিল যে দূরদর্শনের যে-চ্যানেলে ছবিটি দেখানো হয় সেখানে তার বদলে বিরোধীদের দাবি মেনে নিয়ে সংস্কারবিরোধী বিক্ষোভের দৃশ্য এবং বিরোধী পক্ষের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দিলে একঢিলে দুই পাখি মারা যাবে– দূরদর্শনের দর্শকরা তাদের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠবে।

শিক্ষাবর্ষের সূচনায়

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে এতকাল ১ সেপ্টেম্বর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এই দিন থেকে দেশের সর্বত্র, সর্বস্তরে শিক্ষাবর্ষের শুরু। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে, বিশেষত যেসব কচিকাঁচারা সদ্য স্কুলে ভর্তি হত, তারা গভীর আগ্রহ নিয়ে ১ সেপ্টেম্বরের অপেক্ষায় থাকত। কিন্তু এ-বছর ১ সেপ্টেম্বরের দিনটি অনেক অভিভাবকের কাছেই আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে উঠেছিল। গত বছর শিক্ষাবর্ষের শেষে শিক্ষক ধর্মঘটের আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠেছিল। সারাদেশে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দু’-কোটি। স্কুলের সংখ্যা পঁয়ষট্টি হাজার। এ-বছর থেকে সরকারি নির্দেশবলে স্বীকৃতি পেল একটি অধিকার– বাছাই করার অধিকার। সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত সেই সমস্ত স্কুল, যেখানে বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি আছে এবং অন্য ধরনের স্কুল যেখানে পাঠক্রমের মধ্যে বৈচিত্র সৃষ্টির ও সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থী গ্রহণের অনুমোদন আছে– এই দুয়ের মধ্যে অথবা সরকারি ও বেসরকারি বৈতনিক অথবা অবৈতনিক স্কুলের মধ্যে বাছাই করার অধিকার। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন হতে পারে। আবার কোনও সামাজিক অথবা ধর্মীয় সংস্থার অধীনও হতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে একক ব্যবস্থা বলে আর কিছু থাকছে না। লোকে এবার থেকে আয় বুঝে ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। যুক্তি দেখানো হচ্ছে– যে কোনও সভ্যসমাজই শ্রেণিভিত্তিক। এ নিয়ে দূরদর্শন, পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতামঞ্চ– প্রতিটি মাধ্যম মারফত প্রচার করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। গত বছরের অক্টোবর মাসে প্রাইভেট স্কুল, কলেজ ও ক্লাসের একটি সমিতি মস্কোয় রেজিস্ট্রিকৃত হয়। তখনই সারাদেশে একশো চল্লিশটির বেশি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৈধতা লাভ করে। বর্তমানে সেই সংখ্যা তিনশোয় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, অন্যদিকে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে? বছরে জাতীয় আয়ের মাত্র ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ। এ-বছরে প্রথম তিন মাসেই স্কুলের ব্যয়বরাদ্দ পাঁচ গুণ বেড়েছে বটে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে অন্তত দশ গুণ। নতুন আইনে সরকারি স্কুলগুলিকে নানারকম প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাইদানের ফলে সেখানেও পাঠক্রমে অতিরিক্ত সংযোজনের নামে অতিরিক্ত ব্যয়নির্বাহের জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফি নেওয়া হচ্ছে। কোনো কোনো সরকারি স্কুল সেই অজুহাতে অনগ্রসর ছেলে-মেয়েদের আর নিতে চাইছে না। মস্কোর সরকারি স্কুলগুলিতে এক-হাজার শিক্ষকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব নয়– বেতনের স্বল্পতাই এই ঘাটতির কারণ। রুশ দেশের গড়পড়তা মাসিক আয় যেখানে বর্তমানে ৫৯০০ রুবল সেখানে একজন শিক্ষক তার অর্ধেকেরও কম পান– মাসে মাত্র ২৪৭৮ রুবল। ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখন সুযোগ পেলেই সরকারি স্কুল ছেড়ে প্রাইভেট স্কুলে যোগ দিচ্ছেন। সেখানে মাইনে অনেক বেশি। কাজের পরিবেশও ভালো। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একেকটি ক্লাসে তিরিশ-চল্লিশজন করে ছাত্র-ছাত্রী, প্রাইভেটে দশ-পনেরো। মাসে হাজার রুবল বা তার চেয়েও বেশি মাইনে দিয়ে ছেলে-মেয়েরা সেখানে পড়ে। আগস্টের শেষে প্রেসিডেন্ট ১ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরও ৫০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিদেশি ভাষা– বিশেষত ইংরেজি সেখানোর ওপর জোর দিচ্ছেন। সেখানেও উপযুক্ত শিক্ষকের ঘাটতি। আগে স্কুলগুলিতে ছেলে-মেয়েদের সরকারি অনুদানে স্বল্পমূল্যে খাবার দেওয়া হত। এখন সে বাবদ খরচ মাসে ৪০০-৫০০ রুবল হয়ে যাওয়ায় অনেক অভিভাবকের পক্ষে সে-সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারি কিন্ডারগার্টেনেই খরচ মাসে হাজার রুবল। সোভিয়েত আমলে স্কুলে পাঠ্যবই বিনামূল্যে দেওয়া হত। সেই বই শিক্ষাবর্ষের শেষে ফেরত দিতে হত– পরের বছর ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য। তাই ছেলে-মেয়েদের সেগুলি বেশ যত্ন করে রাখতে হত। বইয়ে কালির দাগ দেওয়া যেত না। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা অধিকারের বোধ না থাকলে মানুষের নাকি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না। তাই বই কিনে পড়তে হবে। অবশ্য সমস্যা এক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়– পাঠ্যবইয়ের মুদ্রণ সংখ্যা অর্ধেক কমে গেছে। ছাপানোর কাগজ নেই। এ-বছর অনেককেই বই ছাড়া চলতে হবে।

থেমে গেল পুরনো দিনের ঘড়ি

মস্কো, ৪ জুলাই, ১৯৯২

মস্কো শহরে কেন্দ্রে এককালের দ্জের্জিন্স্কি স্কোয়ার। একপাশে কেজিবি-র সদর দপ্তর ও স্কোয়ারের মাঝখানে কেজিবি-র প্রতিষ্ঠাতা লৌহমানব দ্জের্জিন্স্কি মূর্তির জায়গায় পড়ে আছে শূন্য বেদিটা। মূর্তির স্থান হয়েছে মিউজিয়ামে।

সোভিয়েত আমলের সেই কড়াকড়ি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর নেই। স্কোয়ারের আরেক দিকে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ শিশু বিপণি দিয়েত্স্কিমির (শিশুজগৎ)-এর পাঁচতলা দালান। দেশের একমাত্র ‘সুবিধাভোগী শ্রেণি’– শিশুদের জন্য জামাকাপড় থেকে শুরু করে যাবতীয় সামগ্রী এখানে নির্ধারিত সস্তা দরে বিক্রি হত। অবশ্য শিশুদের জন্য নির্ধারিত হলেও কোনও কোনও বয়স্ক ব্যক্তিও এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন। প্রসঙ্গত, মস্কোয় আমার জানাশোনা বয়স্ক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়েরই সেই সুযোগ ছিল, যেহেতু অন্য কোনও দোকানে তার মাপের জামাকাপড় সহজলভ্য ছিল না।

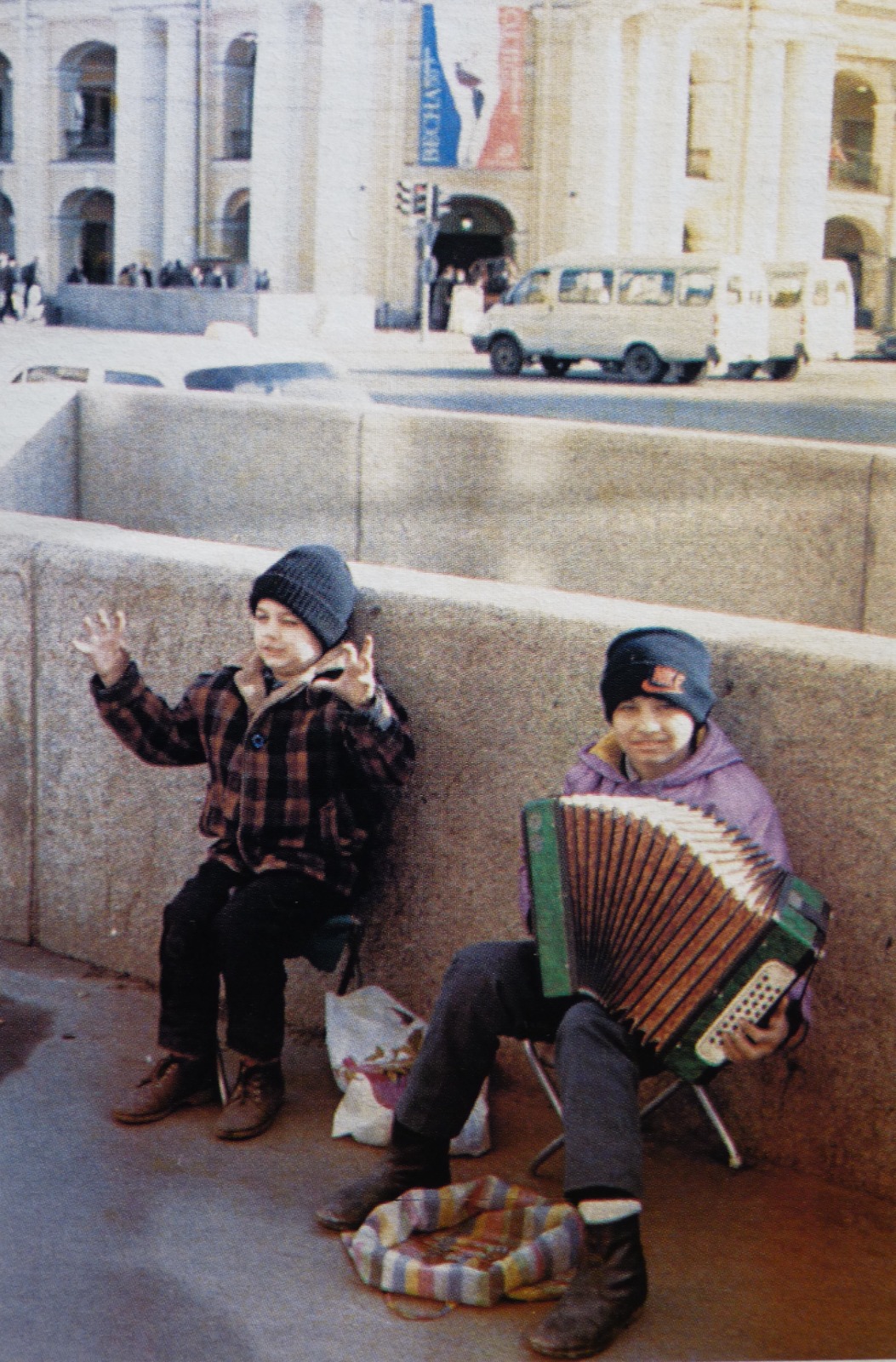

জানুয়ারির শেষে রাস্তায় কেনা-বেচা আইনসিদ্ধ বলে ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যনীতির কল্যাণে বিপণির চারধারটা সমাজবিরোধীদের একটা বিপজ্জনক ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। (প্রসঙ্গত, মস্কোয় অবশ্য বিশালকায়দের জন্য বগাতির, অর্থাৎ মহাকায়, নামে জামাকপড়ের একটা বড় বিপণী আছে। সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন আমার আজ পর্যন্ত কখনও হয়নি, সেখানকার অবস্থাটা যে কেমন তা জানার সুযোগও হয়নি।) সে যাই হোক, শিশুজগতের ভেতরে অনেককাল হল ন্যায্যমূল্যে কোনও শিশুপণ্যসামগ্রী পাওয়া যেত না। এরপর প্রকাশ্যে দোকানের বাইরেই চলতে লাগল কয়েক গুণ বেশি দামে দোকান থেকে পাচার করা জিনিসের কেনা-বেচা। খেলার বন্দুক, সাইকেল, জুতো-জামা থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গা থেকে আমদানি করা ভোদ্কা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য, সত্যিকার বন্দুক-পিস্তল– কীই না-বিক্রি হতে লাগল সেই বাজারে। চুনোপুঁটি, গাঁটকাটা, পকেটমার, মাফিয়া, বারবণিতা, বেশ্যার দালাল, সশস্ত্র মস্তান– কে না-থাকত সেই ভিড়ের মধ্যে। কয়েক মাস এই দৌরাত্ম্য চলার পর দোকানের কর্মচারি এবং জনসাধারণের প্রতিবাদের ফলে পুরসভা ওই এলাকায় অবাধ বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। এবারে দোকানের চারধারে বিকিকিনি নেই, কিন্তু দোকানের ভেতরেও কিছু নেই। পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম বন্ধ হয়ে গেল দোকানের একতলায় হলঘরের বিশাল ঘড়িটা। শিশুদের জিনিসের জায়গায় সেখানে আয়োজিত হচ্ছে অটোমোবাইল শো। ঢেলে সাজানো হচ্ছে দোকানটা– বিভিন্ন বাণিজ্যসংস্থাকে ভাড়া বা ইজারা দেওয়া হবে ভাগ ভাগ করে। শিশুরা আর সুবিধাভোগী শ্রেণি হিসাবে এদেশে গণ্য নয়। তাদের খেলনার কথা বাদই দিলাম– জামাকাপড় এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের দাম মাসে মাসে বেড়ে চলেছে, বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককালে অভিভাবকদের সমস্যা ছিল– শিশুরা বড়ো বেশি আবদার করে– ‘চাই, কিনে দাও’। দাম জিজ্ঞেস করার কোনো বালাই নেই। এখন তারা গুনতে শিখেছে– ছোট ক্লাসের অঙ্ক তারা শিখছে রাস্তায় পাতাল রেলের সাবওয়েতে ছোটখাটো জিনিসপত্র বিক্রি করে। অভিভাবকদের জিত হয়েছে, কিন্তু কী মূল্যে?

গত পাঁচ বছরে রাশিয়ায় জন্মহার ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শিশুজন্মের হার কমে যাওয়ায় দোকানে নবজাতকদের জন্য জামাকাপড়ের চাহিদাও হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু দাম তাই বলে এতটুকু কমেনি। পেতের্বুর্গে হাজারে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুর হার সতেরো জন– ইউরোপের গড়পড়তা সূচকের তিনগুণ বেশি। গরমের ছুটি শুরু হয়েছে। আগে এই সময় শহরের বাস রিজার্ভ করে দলে দলে ছেলে-মেয়েরা পাওনিয়র পতাকা তুলে ছুটি কাটাতে যেত শহরের বাইরে অথবা সমুদ্রের ধারে কোনো ক্যাম্পে। অভিভাবকদের তখন সমস্যা ছিল– ক্যাম্পে আদৌ পাঠাবেন কি না। এখন সমস্যা অন্য– অত টাকা কোথায়? দেশের প্রায় চল্লিশ লক্ষ শিশু গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে যেতে পারছে না এ বছর। ন-হাজারের বেশি ক্যাম্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অর্থাভাবে। হলি ডে ক্যাম্পের তিন সপ্তাহের জন্য একটি ভাউচারের পিছনে খরচ পাঁচ থেকে আট হাজার রুবল। ১৯৯২ সালে দেশে মুদ্রাস্ফীতি এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে ডলার ১২০ রুবলের সমান দাঁড়িয়েছে, যেখানে সোভিয়েত আমলে সরাকরি হিসাবে ১ ডলার ছিল ৬৪ কোপেকের সমান। হলিডে ক্যাম্পে যা খরচ লাগে সেই অঙ্কের ৮০ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়ন এবং সোশ্যাল ইনস্যুরেন্স যদি দিতেও পারে তবু অভিভাবককে দিতে হবে অন্তত ৫০০ রুবল। মস্কোর আশপাশের পাঁচশো ষাটটি ক্যাম্পের মধ্যে অন্তত একশোটি উঠে যাচ্ছে এই গ্রীষ্মে। ওই একই কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছেলে-মেয়েদের গ্রন্থাগার, চক্র আর ক্লাসগুলি। শহরের পার্কগুলিতে শিশুদের জন্য যে সমস্ত বন্দোবস্ত আছে, ছুটির সময় একদিনেই মাথা পিছু তার পিছনে খরচ হয়ে যাবে ৪০-৫০ রুবল। সেগুলি উপভোগ করতে গেলে অভিভাবকদের বোঝা কমাতে এবারেও তাদের দলে দলে দাঁড়াতে হবে পথে দুধের খালি প্যাকেটকে ভিক্ষাপাত্র করে। থেমে গেছে পুরনো দিনের ঘড়ি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved