আশ্রমকন্যার এই পর্বে রানী চন্দ ও শ্যামলী খাস্তগীর। অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের শুধু অঙ্কন প্রণালীই নয়, আঁকা শেখানোর পদ্ধতিটাও লিপিবদ্ধ করেছেন রানী। শ্যামলী তাঁর সারা জীবন দিয়ে নানাভাবে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের শিক্ষাকে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন এবং ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। গান্ধীজীর মতো তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী।

৭.

বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণের চলমান ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছিলেন, রানী চন্দ হলেন তাঁদের মধ্যে সর্বমান্য। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশ-জাতি-মানবাত্মার জন্য অশেষ স্বপ্ন দেখা সংঘটিত হয়েছিল যে-ভূখণ্ডে, সেই শান্তিনিকেতনের আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল সহ নানা যোগীর কথা রানী চন্দ বলেছেন তাঁর অসামান্য গদ্যে। সে-গদ্য সাহিত্যিকের গদ্য।

যে-গদ্য তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের কথনভঙ্গি থেকে। শিল্পী তিনি, অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের ছাত্রী, স্নেহ পাওয়ার যোগ্য আধার ছিল তাঁর। সেই স্নেহঋণ তিনি চিরস্থায়ী করলেন ‘ঘরোয়া’, ‘সব হতে আপন’, ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’, ‘শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ’, ‘নন্দলাল’, ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ প্রভৃতি গ্রন্থে। শান্তিনিকেতনের অমূল্য সময়ের দিনলিপি আমরা তাঁর লেখাগুলি থেকে পাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা দিনলিপি হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে অনুভববেদ্য সাহিত্য। এই আশ্রমকন্যাকে না পেলে পরবর্তী প্রজন্ম শান্তিনিকেতনকে অনেকখানি হারাত সন্দেহ নেই।

১৯২৭ সালে পঞ্চদশী রানী আর তাঁর দিদি অন্নপূর্ণা শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। রানীর দাদা মুকুল দে। তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট- এর প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। তাঁদের বাবা কুলচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। মুকুল দে শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পাত্র ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জাপান ভ্রমণ করেছেন। এইরকম পারিবারিক সম্পর্ক থেকেই দু’টি কিশোরীর রবীন্দ্রনাথের স্নেহস্পর্শ লাভ। গুরুদেবই ছবির দিকে রানীর মুখ ঘুরিয়ে দেন, আর তাঁর দিদি অন্নপূর্ণাকে গানের অভিমুখী করে দেন।

রানী খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রমুখ মনীষীদের সাহচর্য, তাঁদের যাপিত নন্দনকে শুধু জীবনে নেননি, খাতায় কলমে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি থাকতে থাকতে কী না দেখেছেন রানী! দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ কীভাবে ছবি আঁকছেন। জানিয়েছেন, ‘গুরুদেবের বেশিরভাগ ছবি আমার চোখের সামনে আঁকা, আজও বলতে পারি কখন কোন ছবি কোথায় বসে এঁকেছেন– আঁকতে বসে কী বলেছেন– কোন মুডে এঁকেছেন।’ রবীন্দ্রনাথের মতো একজন আধুনিক চিত্রকরের চিত্ররচনার এই ভঙ্গিমাটি রাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের শুধু অঙ্কন প্রণালীই নয়, আঁকা শেখানোর পদ্ধতিটাও লিপিবদ্ধ করেছেন রানী।

রানী শ্রীভবনে থেকেছেন। সেই শ্রীভবন যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রহরী পর্যন্ত রাখতে চাননি। শুধু তো ছবি আঁকা নয়, সে সময়ে রীতি অনুযায়ী নাচের ক্লাসে, গানের ক্লাসেও ঢুকে গেছেন। সেকালের বাঁধনহীন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাজীবনে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষকদের কাছে যে-শিক্ষালাভ করেছেন, তার রূপরসগন্ধ-সহ রানী হাজির করেছেন তাঁর স্মৃতিলিপিতে।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষকরা হাঁটতে হাঁটতে চলতে চলতে শিক্ষা দেন। যেমন নন্দলাল শেখান– ‘বাঁশ আর ঘাসের ছন্দ একই। কিন্তু এই ছন্দ চলবে শুধু আলপনার বেলায়। ছবিতে এ চলবে না। ছবিতে বস্তুর আকার চাই বইকি খানিকটা। তবে ছন্দ ঠিক থাকা চাই। এই মূল ছন্দটিকে বেছে নিতে হবে। ছন্দ ছেড়ে যদি বাঁশ গাছটাই আঁকো তা হবে মেরুদণ্ডহীন লোকের মত। হাড় থাকবে না, নুয়ে পড়বে, জোর তাতে কিছুই থাকবে না। আর যদি শুধু ছন্দটা নিয়েই কাজ করো তবে সেটাতে মাত্র জোরই থাকবে, রস থাকবে না।’ রানী দেখেছেন কখনও কখনও এই পাঠ শুধু চিত্রকলায় আবদ্ধ থাকে না, জীবনের পাথেয় হয়ে ওঠে।

এভাবে অবনীন্দ্রনাথ রানীকে তিনটি জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন। প্রথম জগৎটি– ‘আপন জিনিস, আপন লোকজন, আপন সুখদুঃখ ,আপন ঘরবাড়ি– এইসব নিয়ে। এই যে নিজেরটি– এই নিয়ে কত শিল্পী দিচ্ছে কত ছবি।’

দ্বিতীয় জগৎ হল ‘পাড়াপড়শি নিয়ে যেন এ গ্রাম সে গ্রাম এ বাজার সে বাজার।’ তৃতীয়টি ‘সে নিজেরও নয়, পাড়াপড়শিরও নয়। সেই গহনে কীসের খোঁজে যায় মানুষ? মনের মানুষের খোঁজে।’ এটি শিল্পশিক্ষার কথা, না জীবনশিক্ষার কথা জানি না। সব মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এই একীভূত হওয়ার সাধনা ছিল আশ্রমবিদ্যালয়ে।

আশ্রমিক জীবনে তাঁর দিদি অন্নপূর্ণার সঙ্গে আশ্রমবাসী গৌরগোপাল ঘোষের বিয়ে হয়েছিল। সেই সব দিনের বিয়ে যে কত উপকরণহীন, অনাড়ম্বর অথচ নান্দনিক হতে পারে তার অসাধারণ চিত্র ফুটিয়েছেন রাণী। রাণী নিজে নিজের বিয়ের বিবরণও দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বম্বেতে নিজের ব্যক্তিগত সচিব অনিল চন্দের সঙ্গে রাণীর বিয়ে দিয়েছেন। যে-বিয়ে নিয়ে এত হইচই, এত মতান্তর, সে-বিয়েকে যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে বিবৃত করেছেন রানী। সবকিছুতেই সৌন্দর্যের দিকে তাঁর নজর। আশ্রমের প্রতিদিনের সৌন্দর্য বর্ণনার, বলা ভালো শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির রূপবর্ণনার তিনি নিত্যভাষ্যকার। তাঁর ‘সব হতে আপন’ বইটিতে আশ্রমের মানুষজনের সঙ্গে আশ্রমের গাছপালাও সমান গুরুত্বে প্রতিভাত হতে থাকে।

‘‘আমার মা’র বাপের বাড়ি’’, বইটি রানী লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘গ্রামে ভালোর দিকটা যেমন আছে, খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা বাদ দিয়ে যা সুন্দর– সেটুকুই শুধু ছবির মত ফুটিয়ে তুলবি। গ্রামের জীবন তো আর পাবি না ফিরে। লেখ্– লিখে ফেল্।’

রানী লিখেছিলেন। রানী তাঁর সারাটা জীবন আশ্রমজীবনের সদর্থক দিকটির সন্ধান করে গেছেন। কোনও মালিন্য তাতে স্পর্শ করেনি।

অবনীন্দ্রনাথের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা রানী পাতার পর পাতা লিখেছেন। তাঁরা আপন মনে যা বলে গেছেন, রানী তা টুকরো টুকরো করে নোট নিতেন। পরে রাত জেগে স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করে তা লিখে যান, তারপর তাঁদের পড়ে শোনান। এভাবে রানীর ‘ঘরোয়া’ বইটি প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের আঙুলে ব্যথা হওয়ায় তিনি তাঁর ‘গল্পস্বল্প’ বইটির কলম-সহায়িকা হয়ে ওঠেন। এছাড়া ‘শেষকথা’, ‘ল্যাবরেটরি’, ‘বদনাম’-এর মতো গল্প যখন রবীন্দ্রনাথ একটানা লিখতে পারতেন না, তখন রানীর ডাক পড়ত। রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে বলে যেতেন আর রানী তা ধরে রাখতেন।

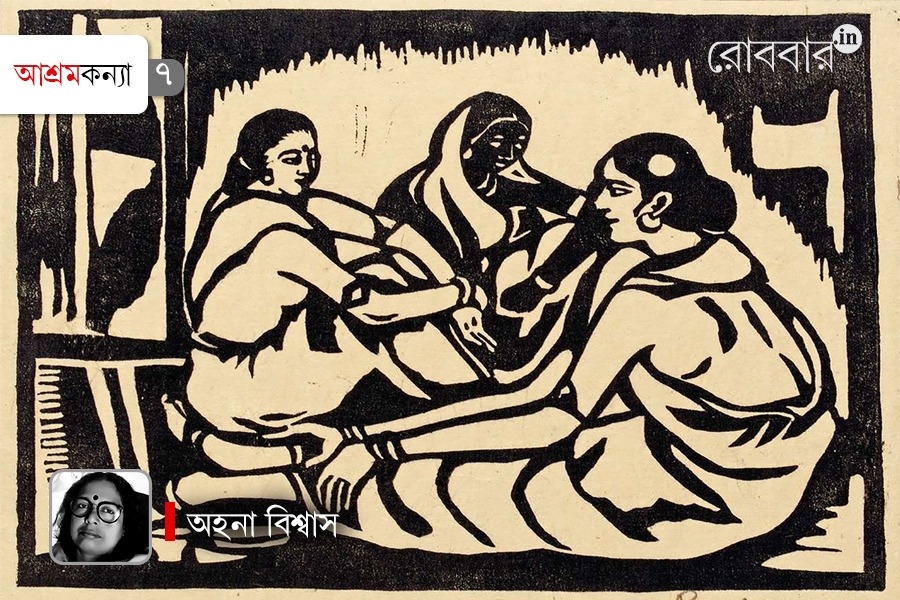

শুধু কি রানী লেখিকা, রানী চন্দ ছিলেন চিত্রশিল্পী। তাঁর ছবি আশ্রমকে কত ভাবে না চিত্রায়িত করেছে।শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা রানীই প্রথম মহিলাশিল্পী, যাঁর ছবির একক প্রদর্শনী হয়েছে দিল্লি এবং বোম্বেতে। একসময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চিনের চাংকিং সরকারকে রানীর একটি ছবি উপহার হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লিনোকাটের একটি ছোট বই। ১৯৪৮-এ তাঁর অ্যালবাম প্রকাশ হয়েছিল। রানীর কাছে তাঁর আঁকা ছবি ছিল মুক্তির জগৎ। শান্তিনিকেতনের জীবনের বাইরে রানী যে-সব জীবনের কথা, পথের কথা, ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন তার মধ্যে আমার মতে ‘পূর্ণকুম্ভ’ বইটি সেরা, সেরা দর্শন। আহা, কী তার বিবরণ! ১৯৫৪ সালে রানী এই বইটির জন্য পেয়েছিলেন রবীন্দ্র পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ বাহিত হয়ে রানীর লেখনীর বাহন বাংলা গদ্যটি বড়ই হৃদয়হরণ, এও যেন আশ্রমেরই উত্তরাধিকার।

শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয় কোনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। সেখানেও বাইরের রাজনীতির ঝড় এসে পৌঁছয়। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন না আশ্রমে রাজনীতির ঢেউ এসে লাগে, সেখানে কোনও ক্ষতি হয়। কিন্তু গান্ধীজি আসতেন। গান্ধীজিকে দেখাশোনার ভার অনেকখানি রানীই নিতেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ৪২-এর আন্দোলনে দেশের ডাকে রানী জড়িয়ে পড়লেন, আশ্রমের ক্ষতি না করে। আদিত্যপুরের কাছে এক গোপন ডেরা থেকে তিনি গ্রেফতার হলেন। রানী বললেন, ‘বাইরের হাওয়া, ভিতরের হাওয়া, মনের হাওয়ায় তোলপাড় তুলল। আগস্ট আন্দোলনে জেলে গেলাম।’ আট মাস পর ছাড়া পেলেন। সে নিয়েও লিখলেন, ‘জেনানা ফাটক’।

শান্তিনিকেতনে লালবাঁধের ধারে ‘জিৎভূম’ বাড়িতে আশ্রমের পরশ নিয়ে রানী শেষজীবন অতিবাহিত করলেন। শান্তিনিকেতনকে বুঝতে গেলে, তার ঐশ্বর্যকে অনুভব করতে হলে তাঁর স্মৃতিকথাগুলো অমূল্য সম্বল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ঐশ্বর্য বলতে তো বিশাল বিশাল প্রাসাদ, প্রচুর বড়লোকিয়ানা, শিক্ষকদের প্রচুর মাইনে, চরম ভোগবাদ বোঝাত না। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের জীবনযাপনে সেদিন প্রকৃতি-দেশ-সমাজ-গ্রামকে অবলম্বন করে স্বাবলম্বন ও বাহুল্যবর্জিত, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর অথচ সৌন্দর্যময় আনন্দঘন জীবনযাপনের সাধনা ছিল। সেই সাধনাকে যারা জীবনের সাধনা বলে আত্মীকরণ করেছিলেন তাঁরাই প্রকৃত আশ্রমকন্যা। এরকমই একজন হলেন শ্যামলী খাস্তগীর।

রবীন্দ্রনাথ চলে যাওয়ার নয় বছর পরে শিল্পী পিতা সুধীর খাস্তগীরের হাত ধরে তাঁর শান্তিনিকেতনে পদার্পণ। শ্যামলীর বাবা ছিলেন তৎকালীন দুন স্কুলের শিক্ষক। সেই ঝাঁ-চকচকে অভিজাত স্কুলে পড়ার সব উপায় থাকলেও শ্যামলীকে রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের আদর্শে মানুষ করার জন্য শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিলেন, উঠেছিলেন মালঞ্চে। মীরা দেবীর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন অনেক দিন। শ্যামলী পড়েছেন কলাভবনে। তিনিও লিখেছেন স্মৃতিকথা। লিখেছেন রবীন্দ্রকন্যা আর এক আশ্রমবাসিনীর কথা।

‘আমি নয় দশ বছর বয়সে যখন শান্তিনিকেতনে আসি, তখন প্রথমেই জেনেছিলাম কবিকন্যা মীরা দেবীকে। কারণ তাঁর বাড়ি ‘মালঞ্চ’-এর দোতলায় আমি আমার ঠাকুমার সঙ্গে থাকতাম। তাঁকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। অত বড় বিখ্যাত মানুষের মেয়ে অথচ কত সহজ জীবনযাত্রা। অতি স্পষ্টবাদী মানুষ, সর্বদা বাগানের ফলমূল নিয়ে আচার বা মোরব্বা বানাতে ব্যস্ত। পরিপাটি, অতি সুরুচিপূর্ণ চেহারা। সব দিকে তাঁর নজর, অথচ কষ্ট তো কম পাননি স্বামীর কাছে। অকালে ছেলে মারা গেল, কিন্তু সেসব তিক্ততার কথা ব্যক্ত করতে কখনও শুনিনি। বাগানে গাছপালা ফুলের পরিচর্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। রান্নাঘরটি ছিল তাঁর শিল্পবোধ প্রকাশ করার মতো বিশাল জায়গা। নতুন নতুন রান্না যা সুস্বাদু তো বটেই, উপরন্তু যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও সুন্দর দেখতেও হয় তা সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। অবাঙালি ছাত্ররা অসুস্থ হলে তাঁর কাছে খেতে দেখেছি। এই অধমের প্রতি তাঁর অবারিত স্নেহ বর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সেই বয়সে ছেলেমানুষ ক্ষুদ্র আমি-র নেওয়ার ক্ষমতা ছিল সীমিত। বয়স হওয়ার পর বুঝি তাঁর রান্না তো বটেই, দেশি ফুলকে সম্মান দেওয়া, ফেলে দেওয়ার জিনিস দিয়ে পুতুল বানানো, তাঁর অতি সাধারণ হওয়ার ক্ষমতা জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।’

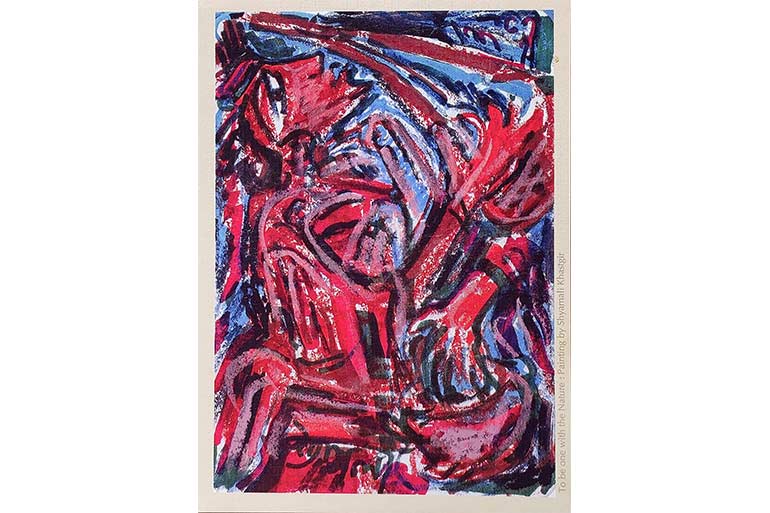

শ্যামলী তাঁর সারা জীবন দিয়ে নানাভাবে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের শিক্ষাকে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন এবং ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। গান্ধীজীর মতো তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। আশ্রমের শিক্ষা তাঁকে একইসঙ্গে দরদী এবং অসমসাহসী যোদ্ধা করে তুলেছিল। পারমাণবিক অস্ত্র ও পরমাণু বিদ্যুতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু লড়ে গেছেন। যেখানেই প্রকৃতি ও মানবতার বিরুদ্ধতা দেখেছেন, সেখানেই তিনি লড়েছেন। সঙ্গী না পেলে একাই লড়েছেন। এমনকী, নিরন্তর লড়াই চালিয়ে গেছেন বদলে যাওয়া শান্তিনিকেতনের বিরুদ্ধে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমের চারিদিকে পাঁচিল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে। তিনি স্বাভাবিক বাঁধ রক্ষা করতে চেয়েছেন, খোয়াই রক্ষা করতে চেয়েছেন, সব মিলিয়ে শান্তিনিকেতন যখন নিজস্বতা হারায়, সে যখন দুরন্ত গতির নগরায়নের অংশীদার হয়ে ওঠে, শ্যামলী তখন আশ্রমকন্যা হয়ে তার বিরুদ্ধে মূর্তিমতী প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়ান।

আশ্রমকন্যা শ্যামলী সারা পৃথিবীতে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের আদর্শটিকে সন্ধান করে গেছেন। তাঁর চোখ দিয়ে আমরা বরং কয়েকজন আশ্রমকন্যাকে দেখি। প্রথমজন আশ্রমিক স্নেহলতা সেনের মেয়ে মালতি সেন বা মালতী চৌধুরী। এই মালতি উড়িষ্যার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর স্ত্রী। শ্যামলী লিখেছেন, ‘নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও তার স্ত্রী মালতী দেবী– যাঁকে আমি মিনু পিসি বলতাম, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমবিদ্যালয়ে গিয়ে মনে হল, যেন বহুকাল আগেকার শান্তিনিকেতনে এসেছি। শ্রদ্ধেয় নবকৃষ্ণ চৌধুরী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সে সময়েও তাঁদের জীবনযাত্রা একেবারেই বদলায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী বলে মিনুপিসি তখন গ্রামের মানুষ, আদিবাসী এবং জনসাধারণের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেননি। কোনও সভা-সমিতিতে গেলে একটা বোঁচকা মাথায় তুলে গ্রামের মানুষের মতোই উঁচু করে শাড়ি পরে উচ্চকণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গাইতে হাজির হতেন।

শ্যামলী লিখেছেন আর এক আশ্রম কন্যা মৃণালিনী সারাভাইয়ের কথা।

……………

তাঁর চোখ দিয়ে আমরা বরং কয়েকজন আশ্রমকন্যাকে দেখি। প্রথমজন আশ্রমিক স্নেহলতা সেনের মেয়ে মালতি সেন বা মালতী চৌধুরী। এই মালতি উড়িষ্যার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর স্ত্রী। শ্যামলী লিখেছেন, ‘নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও তার স্ত্রী মালতী দেবী– যাঁকে আমি মিনু পিসি বলতাম, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমবিদ্যালয়ে গিয়ে মনে হল, যেন বহুকাল আগেকার শান্তিনিকেতনে এসেছি। শ্রদ্ধেয় নবকৃষ্ণ চৌধুরী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সে সময়েও তাঁদের জীবনযাত্রা একেবারেই বদলায়নি।

……………

‘মৃণালিনী সারাভাইকে সেসময় আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না। পরে আমেদাবাদ গিয়ে দেখা করার সুযোগ হল। তিনি আমায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলাম জেনে কাছে টেনে নিলেন। আমার কাছে তিনি শুধু শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ও বিখ্যাত নর্তকী নন। তিনি সমাজ পরিবেশ নিয়ে শুধু ভাবেন আর নাচের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। নর্মদায় বড় বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি গুজরাত সরকারের কুনজরে পড়ে অনেক অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই তাঁকে আমার পরম আত্মীয়ের মতো মনে হয়। নাচ গান শিল্পকর্ম শুধু কি মনোরঞ্জনের জন্য? মৃণালিনী সারাভাই ও তার মেয়ে মল্লিকা শুধু নয়, আজ আরো অনেকে নৃত্যের মাধ্যমে বক্তব্য রাখছেন।… মৃণালিনী সারাভাই মাথায় ফুল গোঁজেন, মালাও দেন। তবে সেসব টগর বেল বা জুঁই দিয়ে, যা পর দিন ঝরে যায়, বীজ হয় না। সভা, বিয়ের আসর, মৃতদেহে অঢেল ফুলের তোড়া দিয়ে অর্থের ও ফুলের অপচয় বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়ে তাঁরা ফল পেয়েছেন।’

শ্যামলী খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন আর এক আশ্রম কন্যা ক্ষমাদির কথা। ক্ষমা ঘোষ যিনি ননীভূষণ ও হেমলতা গুপ্তের কন্যা ছিলেন । ১৯০৮-এ যখন ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রথম মেয়েদের পড়া শুরু হয় তখন সেই ব্যাচের ছাত্রী ছিলেন হেমলতা। খুব ভালো সেলাই করতেন। ক্ষমাও সেলাইয়ে পারদর্শিনী। শ্যামলী লিখেছেন–

‘বোধ হয় ক্ষমাদিকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল বাড়ির দ্বার শিল্পশিক্ষার জন্য অবারিত রাখা ও নিজেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সেবায় নিয়োগ করাই জীবনের একমাত্র পথ। ক্ষমাদি কলাভবন ও সঙ্গীতভবন থেকে শিক্ষা শেষ করে পাঠভবনে যোগ দিয়েছিলেন। ক্লাসে আমরা সবাই কি তাকে কম বিরক্ত করেছি। ছুটির দিনে দুপুরেও ওঁর বাড়িতে হাজির হতাম বাটিক বাঁধনি রং করার অছিলায়। একটুও রাগ করতেন না। ওঁর মা টুলু মাসি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীদের মধ্যে একজন, তিনিও বিরক্ত হতেন না। বেলের শরবত ও মুড়িমাখা না খাইয়ে কাউকে ছাড়তেন না।

শিল্পশিক্ষক গৌরী ভঞ্জকেও নতুন চোখে দেখেছেন শ্যামলী। ‘পরে কলাভবনে গৌরীদিকে পেয়েছিলাম খুব কাছ থেকে। ওঁর ছোঁয়ায় যে কোন নকশাই যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। পদ্মফুলে কী কী পোকা, সেই সঙ্গে গাছের আগাছা ইত্যাদি লক্ষ করতে শিখিয়েছিলেন, শিমুল গাছে কী কী পাখি এসে রোজ মধু খায় তাও দেখিয়েছিলেন। প্রজাপতি মৌমাছির ডিজাইন করতে গিয়ে সবকিছু চোখ মেলে দেখিয়ে ছাড়তেন, একের সঙ্গে অন্যের যোগসূত্র বোঝার জন্য।’

শান্তিনিকেতনের শৈশবের দিনগুলিকে সারা জীবনের পাথেয় বলেছেন চিত্রশিল্পী শ্যামলী। এমনকী, এ-ও বলেছেন ‘শান্তিনিকেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে আজ ডালভাতটুকু ফুটিয়ে নিতে পারি আর হাতের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ লুপ্ত হয়নি।’

শান্তিনিকেতনের আর এক আশ্রমকন্যা আমাদের বাংলার বিখ্যাত লেখিকা ম্যাগসাইসাই পুরস্কার প্রাপ্ত মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর সাহিত্যের কথা কে না জানে। ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ বইয়ে তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়জীবনের কথা বলেন। কিন্তু তিনি তো শুধুমাত্র একজন কথাসাহিত্যিক নন। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আদিবাসী সমাজ, বিশেষ করে যেসব গোষ্ঠীকে অসামাজিক বা ক্রিমিনাল বলে চিহ্নিত করা হয় তাদের জন্য লিখে গেছেন, লড়াই করে গেছেন। তারা যাতে সে অপবাদ ঘোচাতে পারে, অত্যাচারিত না হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। সেরকম এক জনগোষ্ঠী শবরদের উন্নতির জন্য তাদের ঝামাঝুড়ি শিল্পবস্তু বিক্রি করার জন্য তিনি পথে নেমেছেন। সাঁওতালদের মধ্যে বিভিন্ন কুসংস্কার, ডাইনি প্রথা ইত্যাদির উচ্ছেদের জন্য তিনি সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন। শিক্ষা, যা শুধু ব্যক্তিগত উন্নতি বা অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, যা সমাজকল্যাণের পথ দেখায়, সেই আশ্রমের আদর্শকেই তিনি প্রসারিত করেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর কথা সবাই জানেন। কাজেই আমি বিস্তারিত খুঁটিনাটিতে গেলাম না।

… আশ্রমকন্যা-র অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৬: যেসব আশ্রমকন্যা গুরুদেবের গান কেবল সুকণ্ঠে নেননি, ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বময়

পর্ব ৫: জাপান-বিরোধী ব্রিটিশ সরকার যখন ইতেকো-কে সন্দেহ করেছিল, তখন রথীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ও আমার ঘরের মেয়ে

পর্ব ৩: নটীর পূজায় গৌরী ভঞ্জের নৃত্যে মুগ্ধ অবনীন্দ্রনাথ বকশিস দিয়েছিলেন পরনের জোব্বা

পর্ব ১: সৌন্দর্য, সুরুচি এবং আনন্দ একমাত্র অর্থের ওপর নির্ভরশীল নয়, প্রমাণ করেছিলেন আশ্রমকন্যা সুধীরা দেবী

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved