জেলের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হরেক রকম মজা করতেন মীনাক্ষীদি-কৃষ্ণাদি-রাজ্যশ্রীদি। নিজেদের একটা কমিউন সিস্টেমে মুখরোচক রান্নাবান্না হত। পুরো ব্যাপারটাই যেহেতু গোপনে করা, রান্নার সময় আওয়াজ হলেই বাকিরা প্রচণ্ডে জোরে গান ধরতেন। জ্বালানি জোগাড় হত পুরনো কাগজ থেকে। রাজ্যশ্রীদির কাছে শুনেছি জেল থেকে দেওয়া কিছু কিছু বই যেগুলো ওঁরা পড়তেন না, যেমন সাইবাবার বই, সেগুলো দিয়েও জ্বালানি হত। প্রতি সপ্তাহে দু’জন করে কমিউনের দায়িত্বে থাকতেন। রান্না চলাকালীন সেই দু’জন ছাড়া বাকিদের রান্নার দিকে যাওয়া নিষেধ ছিল। বাকিরা তখন পড়াশোনা করতেন, ছবি আঁকতেন বা অন্য কিছু।

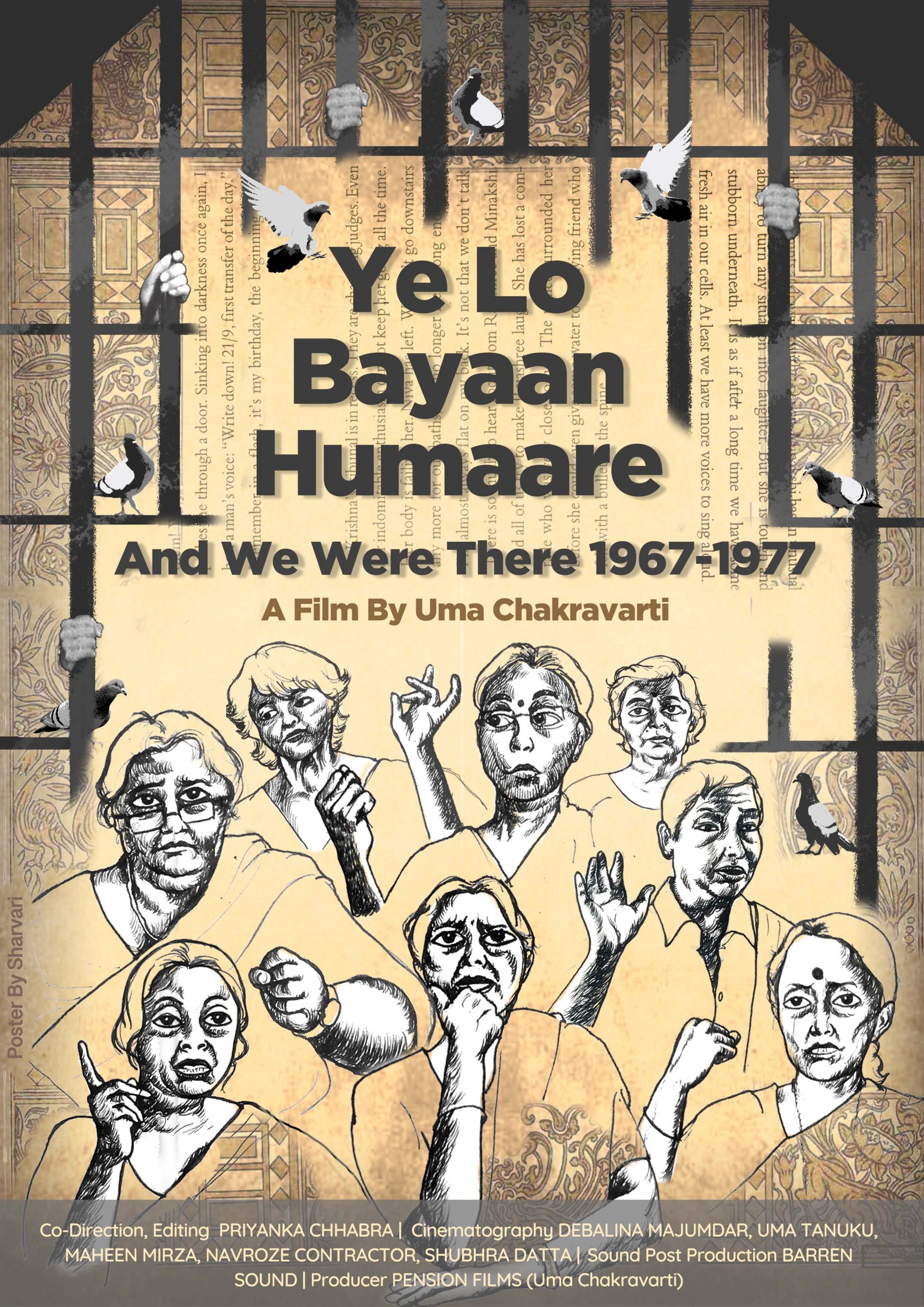

সাতের দশকের নকশাল আন্দোলন-কর্মী মেয়েদের নিয়ে ইতিহাসবিদ উমা চক্রবর্তীর ছবি ‘এ লো বায়ান হমারে’-তে একটা দৃশ্য আছে, যেখানে তিন পুরনো বন্ধু ও সহযোদ্ধা পাশাপাশি বসে সানন্দে ও দৃপ্ত কণ্ঠে গাইছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান– ‘সেই আলোভরা দিন আনতে হবে, ঢালো কমরেড সব শক্তি তোমার’।

আজও পরস্পরের আঙুল আঁকড়ে থাকা, সেই তিন বন্ধু, মীনাক্ষীদি-কৃষ্ণাদি-রাজ্যশ্রীদিকে নিয়ে আজকের ‘দোসর’। তিনজনের কথা লিখতে বসলেও আকাশ জুড়ে মীনাক্ষীদি-সত্যেনদার মুখটা দেখছি। তাই একটু গুলিয়ে যাচ্ছে তিনজন নাকি চারজনকে নিয়ে এই লেখা।

উমাদির সিনেমার শুটিংটা যখন হয়, তখনও ছিলেন মীনাক্ষীদি। ঠিক দশ বছর হল মীনাক্ষী সেন চলে গেছেন অক্টোবর ২০১৪-এ। এ বছর ৭০ হত তাঁর। যতবার তাঁর কমরেড কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়-রাজ্যশ্রী দাশগুপ্তকে দেখি, তাঁদের কথা শুনি, ততবার মীনাক্ষীদির ছোঁয়া পাই।

একই রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রেই তাঁদের আলাপ, কারাবাস, নিবিড় বন্ধুত্ব এবং জেল থেকে বেরনোর ’৪৭ বছর পার করে সেই রাজনীতিকে ঘিরেই তাঁদের বন্ধন অটুট। ১৯৭৭-এর পর কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে তিনজনের কেউ কাজ না করলেও, ৩০-৪০ বছর নানা গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলন, নারী আন্দোলন ও সাংবাদিকতা-সাহিত্য জগতে এঁরা তিনজনেই হাতে-হাত রেখে হেঁটেছেন।

……………………………………..

পুলিশি হেফাজত থেকে জেল কাস্টডিতে ফেরার সময় যখন সার্চ হয়, তখন রাজ্যশ্রী বুঝতে পারেন যে ওদের হাতে পড়ে যাবে জরুরি বার্তা-লেখা চিরকুটটা। সার্চের সময় জল চাইলেন, শরীর খারাপ লাগছে এই বলে। জল আসতেই গিলে ফেলেছিলেন চিরকুটটা। সেদিনের মতো মার খাওয়ার হাত থেকে মীনাক্ষীকে বাঁচালেন, নিজেও বাঁচলেন।

………………………………………

১৯-২০ বছরের বেলঘরিয়ার মীনাক্ষীর সঙ্গে ব্যান্ডেলের কৃষ্ণার আলাপ হয়েছিল খোলা আকাশের নীচে কোনও এক আন্দোলনের মুহূর্তে। শিলংয়ে বড় হওয়া ও ১৯৭০-এর শুরুতে কলকাতাবাসী রাজ্যশ্রীর সঙ্গে মীনাক্ষীর প্রথম দেখা অবশ্য লালবাজারে, একই দিনে গ্রেপ্তার হয়ে। ওঁরা দু’জন ছাড়াও পান একই দিনে, একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে বেরন জেল থেকে।

প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকে দু’জনে দেখেন অন্য অনেকের সঙ্গে (মিতা, বিজু, রীতা, খুকু, বুলু, মাসিমা, কল্পনা, বৌমা– এই নামগুলো অনেক শুনেছি) একই ফাটকে কৃষ্ণাও আছেন। তারপর তিনজনের বছর চারেক একত্রে কারাবাস, পরস্পরকে গভীরভাবে চেনা, ভালোবাসা, ব্যথায় আঙুল বোলানো। ‘এ লো বায়ান হমারে’-তে এক জায়গায় রাজ্যশ্রী বলছেন যখন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হত, তখন তাঁকে নিজেদের তিন-চারটে সায়া পরিয়ে পাঠাতেন কৃষ্ণারা, যাতে শরীরের নিচের দিকে একটু কম ব্যথা লাগে। এভাবেই প্রবল রাষ্ট্রীয় অত্যাচার অতিক্রম করে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি পাওয়া নিজেদের মধ্যে থেকে।

অষ্টপ্রহর একটা বদ্ধ জায়গায় থাকতে থাকতে পরস্পরের শরীরী ভাষা পড়তে শিখেছিলেন তাঁরা। রাজ্যশ্রী ও মীনাক্ষীর যেহেতু একই দিনে কোর্টে ডেট পড়ত, একই সঙ্গে ওঁরা পুলিশ ভ্যানে যেতেন-আসতেন। এরকম একদিন একটা চিরকুট হাতে মীনাক্ষী প্রায় ধরা পড়ে যান আর কী! পুলিশি হেফাজত থেকে জেল কাস্টডিতে ফেরার সময় যখন সার্চ হয়, তখন রাজ্যশ্রী বুঝতে পারেন যে ওদের হাতে পড়ে যাবে জরুরি বার্তা-লেখা চিরকুটটা। সার্চের সময় জল চাইলেন, শরীর খারাপ লাগছে এই বলে। জল আসতেই গিলে ফেলেছিলেন চিরকুটটা। সেদিনের মতো মার খাওয়ার হাত থেকে মীনাক্ষীকে বাঁচালেন, নিজেও বাঁচলেন।

জেলের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হরেক রকম মজা করতেন ওঁরা। নিজেদের একটা কমিউন সিস্টেমে মুখরোচক রান্নাবান্না হত। পুরো ব্যাপারটাই যেহেতু গোপনে করা, রান্নার সময় আওয়াজ হলেই বাকিরা প্রচণ্ডে জোরে গান ধরতেন। জ্বালানি জোগাড় হত পুরনো কাগজ থেকে। রাজ্যশ্রীদির কাছে শুনেছি জেল থেকে দেওয়া কিছু কিছু বই যেগুলো ওঁরা পড়তেন না, যেমন সাইবাবার বই, সেগুলো দিয়েও জ্বালানি হত। প্রতি সপ্তাহে দু’জন করে কমিউনের দায়িত্বে থাকতেন। রান্না চলাকালীন সেই দু’জন ছাড়া বাকিদের রান্নার দিকে যাওয়া নিষেধ ছিল। বাকিরা তখন পড়াশোনা করতেন, ছবি আঁকতেন বা অন্য কিছু। খুকু আর বৌমা দারুণ ভাল খাওয়াতেন, মাথা থেকে নতুন নতুন খাবারের কথা ভেবে বের করে সারপ্রাইজ দেওয়া চলত। একবার ওঁদের সারপ্রাইজে ছিল গোকুল পিঠে! যখন কৃষ্ণাদি আর রাজ্যশ্রীদির ওপর সাতদিনের জন্য কমিউনের ভার পড়ল, দু’জন ঠিক করলেন তাঁরাও একটা নতুন কিছু করে চমকে দেবেন। যে শুকনো পাউরুটিগুলো জেল ডায়াটে পেতেন, সেগুলোর ধার বাদ দিয়ে আটার মতো মেখে, কীসব দিয়ে ক্ষীরের মতো পুর করে, পাটিসাপটা বানিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন, সে কথা সানন্দে লিখেছেন কৃষ্ণাদি (কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধায়, ‘আমার নক্সালবাড়ি’; রুশতি সেন সম্পাদিত ‘মেয়েদের কথা, মায়েদের কথা’; অক্ষর, ২০২২)।

একসঙ্গে বসে বই পড়া হত, কারণ একটা বই কারও বাড়ি থেকে আসলে অথবা দৈবাৎ জেল কর্তৃপক্ষের পাঠানো কোনও ভালো বই ওঁদের হাতে পৌঁছলে, একজন একজন করে নিয়ে পড়লে অনেকদিন লেগে যাবে। তাই রিডিং গ্রুপ। মীনাক্ষীর বই পড়ে শোনানো সকলের খুব ভাল লাগত। ‘মেমরি গেম’ খেলাতেও মীনাক্ষী সবসময় ফার্স্ট হতেন। তাই ওঁকে কৃষ্ণা ডাকতেন ‘মেমরি সেন’। বছর কুড়ি আগে মীনাক্ষীদির সঙ্গে যখন সাতের দশক নিয়ে কথা বলেছি, তখনও দেখেছি ওঁর ফোটোগ্রাফিক মেমোরি। এমনভাবে সবকিছু খুঁটিয়ে বর্ণনা করতেন যে, মনে হত চোখের সামনে সবটা ঘটে চলেছে।

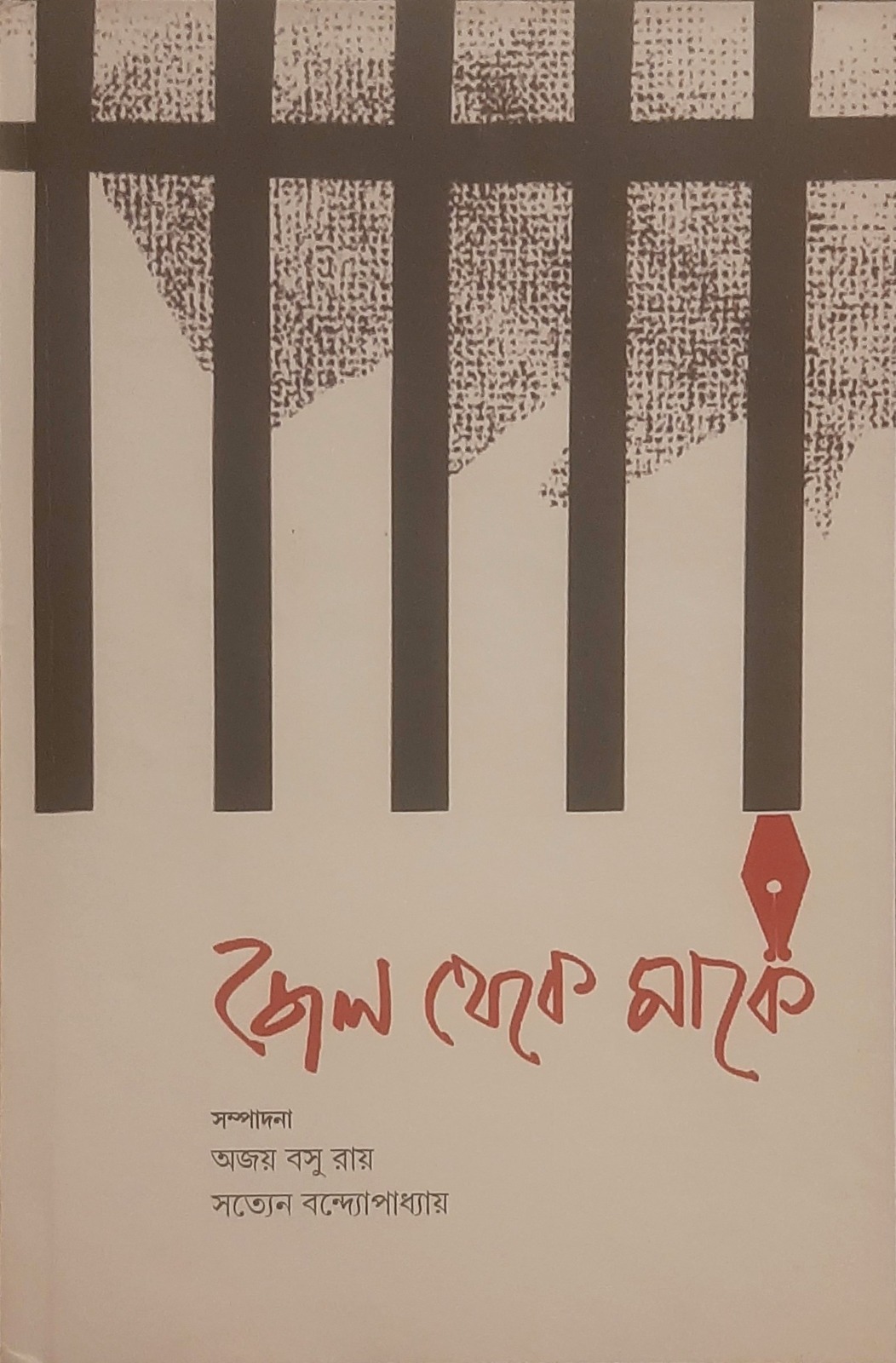

মীনাক্ষীদির হাতে কলম তুলে দিয়েছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গী, কবি-লেখক-সম্পাদক সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে আমরা বছর ২০-২১ আগেই হারিয়েছি। শুনেছি ১৯৭৭ সালে জেল থেকে বেরনোর দিন জেল গেটে আলাপ হয় সত্যেনদা-মীনাক্ষীদির। তার আগেই সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় বসু রায়-এর সম্পাদনায় বেরিয়েছে রাজনৈতিক বন্দিদের চিঠির সঙ্কলন ‘জেল থেকে মা-কে’। মীনাক্ষীদির লেখা চিঠিও ছিল তাতে। সত্যেনদার সম্পাদনায় ‘স্পন্দন’ নামে যে অসাধারণ পত্রিকা প্রায় ৩০-৩৫ বছর প্রকাশিত হয়েছে, যাতে মানববাবুর (সত্যেনদার দাদা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) অনুবাদে লাতিন আমেরিকার কবিদের বেশ কিছু কবিতার অনুবাদ বেরয়, সেখানেই প্রথম মীনাক্ষীদির ‘জেলের ভেতর জেল’-এর ‘পাগলবাড়ি পর্ব’ বেরিয়েছিল ধারাবাহিকভাবে।

ওঁদের অতলস্পর্শী ভালোবাসা ও কামারেডেরি নিয়ে লেখে কার সাধ্য! মীনাক্ষীদির একটা লেখায় পড়েছিলাম যে সত্যেনদা তাঁর বুকপকেট থেকে বের করে যে কলমটা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কলমেই বরাবর লিখে গেছেন তিনি। সত্যেনদার দেওয়া কলম দিয়ে যে মরমী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন মীনাক্ষীদি, তাতে যেমন জেলের মধ্যে আরেক না-বলা জেলের মানুষী-কথা পাই, তেমনই আটের দশক থেকে ত্রিপুরাবাসী লেখিকার ছোটগল্পে ছিটমহল, কাঁটাতার ও সীমান্তরেখার আশপাশের মেয়েদের জীবনের বিপন্নতা মর্মান্তিকভাবে ফুটে ওঠে।

কলমটা আজীবন সঙ্গে রাখলেও, সত্যেনদার মৃত্যুর পর বহুদিন বিষাদগ্রস্ত মীনাক্ষীদি লিখতে পারেননি। সে সময় দিনের পর দিন আগরতলা থেকে কলকাতায় রাজ্যশ্রীদিকে ফোন করে কান্নায় ভেঙে পড়তেন তিনি। বন্ধুকে একটু কথা বলাতে, লেখার টেবিলে বসানোর জন্য কত মিনতি রাজ্যশ্রীদির। কিন্তু ফোনের ওপারে কান্না ছাড়া আর কিছু ভেসে আসত না। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। আতঙ্কিত রাজ্যশ্রীদি ফোন তুলে অপেক্ষা করছিলেন। ওপারে মীনাক্ষীদির গলা– আমি লিখেছি আজকে!

ওই সময় বেশ কিছুদিন কৃষ্ণাদি ত্রিপুরা গিয়ে মীনাক্ষীদির সঙ্গে ছিলেন। তিনিও স্বামী সঞ্জীবকে হারান সত্যেনদা মারা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে, দু’জনে নিজেদের কষ্ট ভাগ করে নেন। একটু একটু করে মীনাক্ষীদি কাজেকর্মে ফিরে কলকাতায় আসা-যাওয়া শুরু করার পর, একসঙ্গে সারারাত গল্প করবেন বলে শোভাবাজারে বন্ধুর সে সময়কার এককামরার বাড়িতেই উঠতে ভালোবাসতেন। মজা করে কৃষ্ণাদিকে বলতেন, এটাই আমার কাছে ফাইভ স্টার হোটেল।

নিজেদের মধ্যে কথা হত অবসর নেওয়ার পর জীবনের শেষ পর্বটা আবার একসঙ্গে বসবাসের। জোকার কাছে মীনাক্ষীদির একটা জমি ছিল। সেখানে কমিউন তৈরি করে থাকার পরিকল্পনা করছিলেন ওঁরা। সত্যেনদার নামে একটা লাইব্রেরি করারও ইচ্ছে ছিল মীনাক্ষীদির। কিন্তু ষাট বছর হতে না হতেই যাঁকে মেমরি গেম-এ ‘আউট’ করা দুঃসাধ্য ছিল, তিনি আউট হয়ে গেলেন জীবনযুদ্ধে। সাতের দশক বুকে নিয়ে আজও কৃষ্ণাদি আর রাজ্যশ্রীদি পরম মমতায় আগলে রাখেন মীনাক্ষীদি-সত্যেনদার স্বপ্নগুলো।

কৃতজ্ঞতা: উমা চক্রবর্তী, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

…পড়ুন দোসর-এর অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ৬। যে তিন ‘অনাত্মীয়’ মেয়ে সংসার পেতেছিলেন দিগন্ত-রেখায়

পর্ব ৫। উমাদি-চিনুদা-নিরঞ্জনবাবুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল গভীর মনের মিল ও মতাদর্শ ঘিরে

পর্ব ৪। যাঁদের ‘ইমেজ’ ধরে রাখার ব্যাপার নেই, পার্টনার-ইন-ক্রাইম হয়ে ওঠার মজা আছে

পর্ব ৩। বাণী-শ্যামলীর প্লাস্টার অফ প্যারিসে ঢালাই হওয়া বন্ধুত্ব

পর্ব ২। অমলেন্দুকে বিয়ে করেও সিঁদুর পরেননি কেন— ইন্টারভিউতে শুনতে হয়েছিল নাসিমাকে

পর্ব ১। ‘গীতাঞ্জলি’ আসলে বাংলা অনুবাদে বাইবেল, এই বলে জাপানিদের ধোঁকা দেন সুহাসিনী

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved