সুধীরা শুধু শিল্পী নন্দলাল বসুর স্ত্রী ছিলেন না, তিনি নিজেও ছিলেন শিল্পী। অসামান্য ছিল তাঁর তৈরি ফুলের গয়না। তিনি ফুলের মালা তৈরি করে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে আসতেন। গুরুদেব এতই পছন্দ করতেন তাঁর মালা যে নতুন আর একটি না পাওয়া পর্যন্ত পুরনোটিকে তিনি ফেলতেন না। আমরা তাঁর তৈরি এই মালা দেখিনি। কিন্তু ভেবেছি, রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পী যে-মালাটিকে সমাদর করতেন, তা না জানি কী রকম ছিল। শুরু হল নতুন কলাম, আশ্রমকন্যা। আজ প্রথম পর্ব।

সেই যে মালিনী নদীর ধারে ঋষি কণ্বের তপোবন, যেখানে বাঘে আর হরিণে এক ঘাটে জল খায়, যেখানে নবমল্লিকার ফুল ফুটলে আশ্রমকন্যারা শিহরিত হয়, বৈকালে ঋষির শিষ্যরা সমিধ আহরণ করে ফেরে, সন্ধ্যায় ধূপ-গুগ্গলের গন্ধে প্রত্যেকে একত্রে বসে সামগান গায়– হাজার বছর ধরে ভারতীয় চেতনার এক কোণে থাকা তপোবন আশ্রমকে নিয়ে ভারতীয়দের নস্টালজিয়ার অবশেষ নেই।

প্রাচীন সাহিত্যিকরা এই তপোবনের বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, আর শত বছর আগে বাংলার এক কবি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে প্রাচীন তপোবনের আদর্শে এক বিদ্যাঙ্গন, এক ব্রহ্মচর্যাশ্রম করতে চাইলেন বীরভূমের শান্তিনিকেতনে। সেদিনের শান্তিনিকেতনের লালমাটির ছোট পল্লিতে যেমন গুটিকতক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন, তেমনই রবীন্দ্রনাথের ডাকে যে সকল সাধক-শিক্ষক সেদিন এসেছিলেন, তাঁরাও সেখানে ছিলেন। তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও ছিলেন আশ্রমের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

শান্তিনিকেতনের বাইরে পরাধীন ভারতবর্ষ তখন স্বাভাবিকভাবে অন্যরকম। আজকের মতো সেকালেও কবির বিদ্যালয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের সমালোচনা ও অবিশ্বাস প্রবল। তার মাঝেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় চোখ-কান বন্ধ করে কল্যাণের সুন্দর মানসস্মৃতি সম্বল করে, মোহমুক্ত আনন্দের জগৎ তৈরি করে চলেছেন তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ নয়, তার ভেতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাঙালি উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের ইংরেজিয়ানার দিকে দেওয়াল উঠিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির মাঝখানে সহজ সৌন্দর্য ও আনন্দে ঘেরা যে শিক্ষা তিনি এবং তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দিতে চাইলেন, তা সেখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কীভাবে বিকশিত হল, তা আজ আমাদের চর্চার বিষয়। মেয়েদের কথা বলছি এখানে, কারণ ছেলেদের তুলনায় সে যুগে তাদের পরিবর্তন, তাদের নবজীবন লাভ ছিল বেশ কঠিন। সারা ভারতবর্ষের চলতি সামাজিক জীবনের তুলনায় এই নবীনত্ব, এই মুক্তি যেমন প্রশ্ন তুলেছিল– তেমনই এই মেয়েরা কোথাও যেন সমাজকে নতুন করে আলো দেখাচ্ছিলেন। সেদিনের শান্তিনিকেতনের মেয়েরা, মানে আশ্রমকন্যারা, একটু বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সারা দেশের মানুষের চোখে।

সেইসব আশ্রমকন্যার গল্প বলব আজ– যাঁরা হয়তো অনেকেই শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেছিলেন, আবার অনেকে ছিলেন শিক্ষকদের স্ত্রী কিংবা মেয়ে। আমি বিশেষ করে গল্প বলব তাঁদের, যাঁরা সেই আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ করে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বময়।

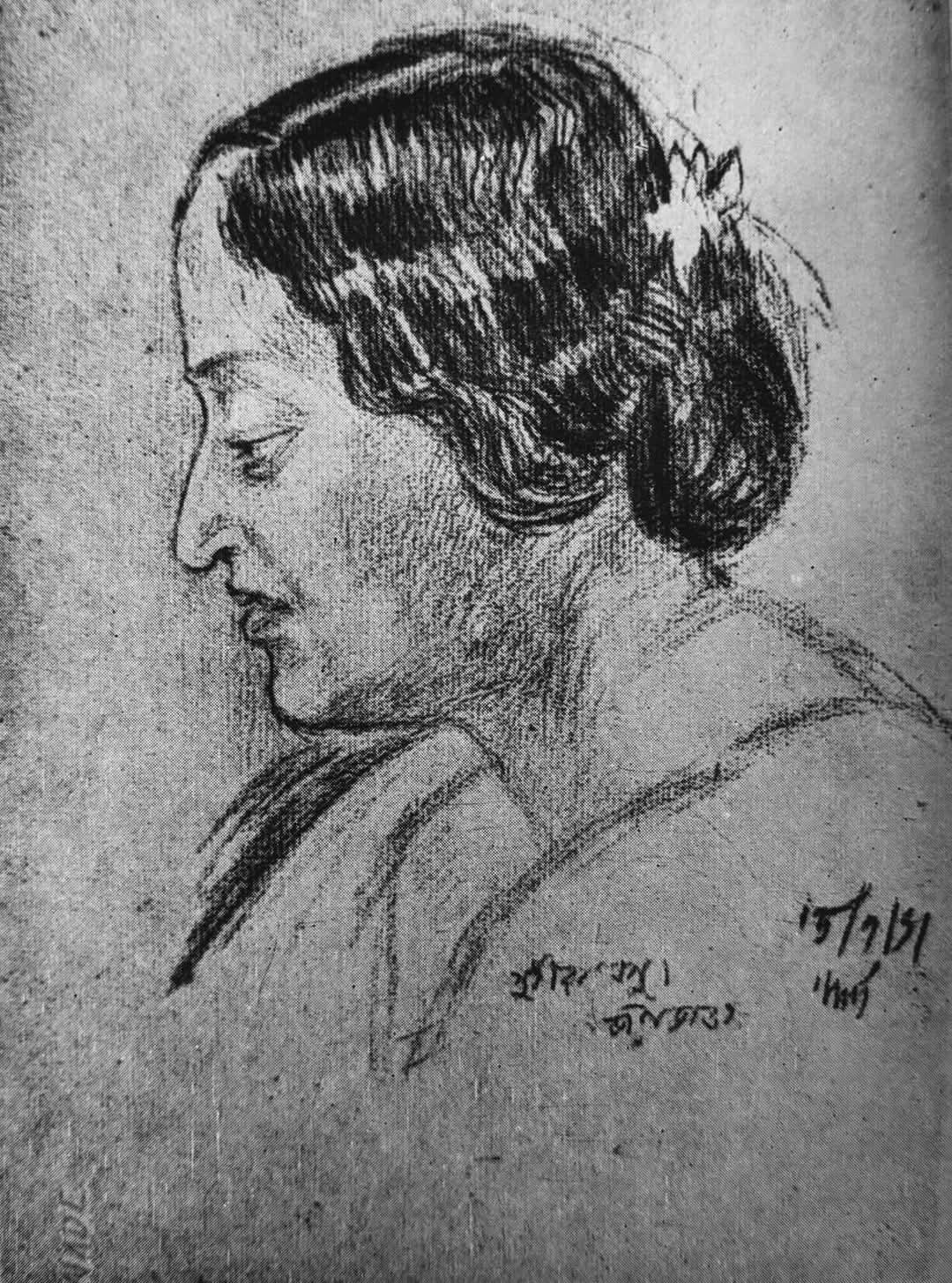

সেরকমই একজন আশ্রমকন্যা ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর স্ত্রী সুধীরা দেবী। শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চায় তাঁর অবদানের কথা সবাই ভুলে গেলেও পুরনো স্মৃতিকথায় সেসব ইতিহাস ধরা আছে।

নন্দলালের গুরু অবনীন্দ্রনাথের স্ত্রী সুহাসিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীরার পরিচয় করিয়ে দেন ১৯১৭ সালে। সুধীরা নামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ সেদিন সুধীরাকে বলেছিলেন, ‘নন্দলালের বউ তুমি। শান্তিনিকেতনে তোমাকেও টানব।’

এরপর ১৯১৯ সালে চারটি সন্তানের জননী হওয়ার পর সুধীরা এলেন শান্তিনিকেতনে স্বামীর ঘর করতে। ‘দ্বারিক’ বাড়িতে তখন নন্দলালের নেতৃত্বে কলাভবনের যাত্রা শুরু হয়েছে, আর তার কাছেই ‘দেহলী’ বাড়িতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। ঠিক তার পাশের নতুন বাড়িটিতে সংসার পাততে হয়েছে নন্দলালের স্ত্রী সুধীরাকে।

রবীন্দ্রনাথের পাঠ-আবৃত্তি-গান-আলোচনা তো ছিলই, তাছাড়া সে সময় রবীন্দ্রনাথের টানে কত না গুণীজ্ঞানী সেখানে এসে হাজির হতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অসাধারণ কত গান, গল্প, কত গভীর আলোচনাই না সেখানে হত! একবার তাতে মজে গেলে সেখান থেকে বের হয়ে আসা ছিল মুশকিল! এভাবেই সুধীরা শুনেছেন দিলীপকুমার রায় কি অতুলপ্রসাদের গান।

সুধীরা দেবীর স্মৃতিচারণে পাই– শান্তিনিকেতনে বর্ষার দিনে মাঠে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছেলেরা আনন্দের সঙ্গে গুরুদেবের নতুন লেখা বর্ষার গান গেয়ে চলেছে। জোৎস্নারাতেও এভাবে ছাত্ররা কবির লেখা ‘চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে’ বা অন্য কোনও জ্যোৎস্নার গান গাইতে গাইতে চলেছে। হয়তো সেই ছেলে সুর একটু ভুল করেছে, রবীন্দ্রনাথ অমনি দেহলীর উপরের বারান্দা থেকে মুক্তকণ্ঠে শুরু করলেন ওই গান। সমস্ত আশ্রমে সেই সুর ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে ছড়িয়ে গেল, যে-যেখানে ছিল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওই গান শুনতে লাগল। শান্তিনিকেতনে এইভাবেই সংগীত হোক, বা চিত্রকলা হোক, কি সাহিত্য হোক, সবাই নিজের অজান্তে আপন মনে তার রসগ্রহণ করত। আর এভাবে কখন যে সে পরিবর্তিত হয়ে যেত, তা সে নিজেই জানতে পারত না।

যেবার দোল পূর্ণিমায় গুরুদেব অসুস্থ হলেন, ডাক্তাররা তাঁকে বাইরে যেতে নিষেধ করলেন, বসন্ত উৎসবে আম্রকুঞ্জেও তিনি যেতে পারছেন না– সেদিন সুধীরা দেবী আশ্রমবাসিনী ফারসি মহিলা মিসেস ভকিলকে আর আশ্রমের সব ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভোরবেলায় ‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’ গানটি গাইতে গাইতে গুরুদেবের কাছে উত্তরায়ণে এলেন। দেখলেন গুরুদেব সাদা জোব্বা পড়ে শুভ্র দেবমূর্তির মতো যেন তাঁদের অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁরা সকলে কবির পা কুসুমে কুমকুমে রাঙিয়ে দিলেন, নীরব আশীর্বাদ করলেন গুরুদেব। আর সেদিনই তিনি নতুন গান সৃষ্টি করলেন। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিখিয়ে দিলেন– ‘ওই শুনি যেন চরণধ্বনি রে।’

নিশ্চয়ই সুধীরা দেবীরা এই সংগীতপ্রীতি জন্ম থেকে নিয়ে আসেননি। কারণ সে যুগে তো বাইজিরা ছাড়া ঘরের মেয়েদের কাছে নাচগান করা নিষিদ্ধ ছিল। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ আশ্রমকন্যাদের আগ্রহী মনটিকে রসস্নাত করেছিল যথাযোগ্যভাবে। তাঁরা সামাজিক গণ্ডিমুক্ত হয়েছিলেন।

সুধীরা শুধু শিল্পীর স্ত্রী ছিলেন না, তিনি নিজেও ছিলেন শিল্পী। অসামান্য ছিল তাঁর তৈরি ফুলের গয়না। তিনি ফুলের মালা তৈরি করে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে আসতেন। গুরুদেব এতই পছন্দ করতেন তাঁর মালা যে নতুন আর একটি না পাওয়া পর্যন্ত পুরোনোটিকে তিনি ফেলতেন না। আমরা তাঁর তৈরি এই মালা দেখিনি। কিন্তু ভেবেছি, রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পী যে-মালাটিকে সমাদর করতেন, তা না জানি কী রকম ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, সে সময় আশ্রমবিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থাটি ছিল খুব করুণ। আদিকালে রাজস্বের ষষ্ঠভাগের এক ভাগ বরাদ্দ ছিল তপোবনে। রবীন্দ্রনাথ নিজের টাকায় চালান এই আশ্রমবিদ্যালয়। ছাত্রদের কাছ থেকে একটি পয়সাও নেওয়া হয় না। অতএব বোঝা যায়, যে-শিক্ষকরা আশ্রমে বিদ্যাদান করেন, তাঁদের পক্ষে আনন্দলাভ যত, অর্থলাভ তার কণামাত্র ছিল না।

অথচ দেশ-বিদেশ থেকে রাজা-মহারাজা কিংবা সম্পন্ন ব্যক্তিরা খুব কম আসতেন না শান্তিনিকেতনে। তাঁদের সামনে মোটা ভাত, মোটা কাপড় পরে থাকা মেয়েরা কি হীনম্মন্যতায় ভুগবে, উৎসবে অনুষ্ঠানে অতিথিদের ঝকঝকে সোনার বালা, কানে সোনার ঝুমকো কি ঈর্ষা জোগাবে আশ্রমকন্যাদের? তাঁরা কি ভুলে যাবেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ, বিলাসমোহে কি আচ্ছন্ন হবেন, হারিয়ে যাবে উপকরণহীন আনন্দের স্মৃতি?

সুধীরা দেবী কাঁঠালের শক্ত পাতা কেটে, তাতে মুক্তোর মতো টগরের কুঁড়ি, রঙ্গন ফুল, হলদে আর লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল সেলাই করে, অথবা ধুনোর আঠা দিয়ে বসিয়ে তৈরি করলেন খোঁপার গয়না, মাথার সিঁথি, কানে ঝোলানোর ঝাপটা, গলায় পরবার নকশা মালা, হাতের বালা, বাজুবন্ধ ইত্যাদি সেসব এত সুন্দর যে তার কাছে জড়োয়া গয়না সাতনরি হার কিছুই লাগে না! বাইরে থেকে আসা বহু দামি গয়না পরা মহিলারাও এসবের রূপে মুগ্ধ হন। কেউ কেউ আবার ঈর্ষান্বিতও হন।

সুধীরা দেবীর কাছ থেকে এইভাবে ফুলের গয়না বানানো শিক্ষা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন তাঁর দুই কন্যা যমুনা আর গৌরী, বলব তাঁদের কথাও।

আশ্রমে আনন্দবাজার উৎসবে সকলে নিজের হাতে তৈরি সেরা শিল্পকর্মটি বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যান। সেই বিক্রি লব্ধ টাকা যায় চারপাশে দরিদ্র মানুষজনের কল্যাণকর্মে। একবার সুধীরা দেবী নানারকম ফুলের মালা তৈরি করে একটা ডালায় সাজিয়ে মেলায় পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তা দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, গোটা ডালাটাই তিনি কিনে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহ থেকে কোনওদিন সুধীরা বঞ্চিত হননি। একবার কলকাতায় অসুস্থ হয়ে সুধীরা ইডেন হাসপাতালে সাধারণ ওয়ার্ডে ভর্তি হন। শান্তিনিকেতনে কর্মব্যস্ত স্বামী পুত্রকে তিনি বিশেষ কিছু জানাননি। কেবল ‘অপারেশন অনিবার্য’ বলে তার বার্তা পাঠিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল নিজেই সব করবেন। কিন্তু অপারেশনের পর জ্ঞান হতেই দেখলেন দরজায় উঁকি-ঝুঁকি মারছে গুরুদেবের শ্যালক, রথীন্দ্রনাথের মামা নগেনবাবু।। তিনি বললেন গুরুদেব তাঁর খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন। তিনি কলকাতার সব হাসপাতাল খুঁজে এইখানে এসে হাজির হয়েছেন। গুরুদেব তাঁর খবর না পেয়ে খুব উদ্বিগ্ন আছেন। আজ তাঁর ভালোয় ভালোয় অপারেশনের খবর জানালে, সব ঠিক আছে জানতে পারলে তিনি স্বস্তি পাবেন। শুধু তাই নয়। গুরুদেব সেই আমলে তাঁর অর্থকষ্টের দিনে সুধীরার চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছেন ৫০০ টাকার চেক।

ইডেন হাসপাতালের নির্বান্ধব রোগশয্যায় শুয়ে গুরুদেবের এমন স্নেহস্পর্শ পেয়ে সুধীরা অভিভূত হলেন। সেদিন সুধীরা ভাবছিলেন, কী করে তিনি বুঝলেন– এখানকার সাধারণ শয্যায় তাঁর কষ্ট হচ্ছে। এত দরদ এত উদারতা এত ব্যাকুলতা কীভাবে সম্ভব পরের জন্য!

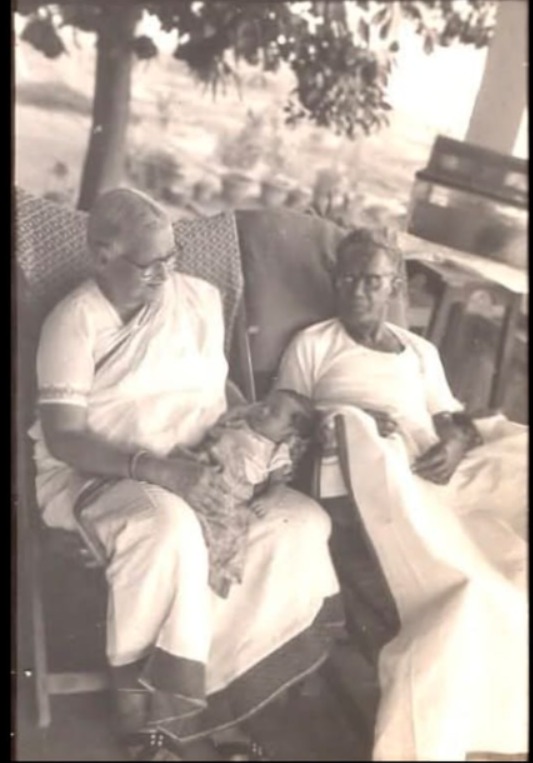

আরেকটি কথা বলা দরকার। সুধীরার রান্নার ভক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সামান্য আয় থেকেই সেসময়ের অধ্যাপক গৃহিণীদের অনেকেই অসামান্য রান্না করতে হত। সুধীরার রান্নার হাত ভালো ছিল। তাঁর তৈরি নানারকম খাবার, বিশেষত ভাপা দই খেতে ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অসুখের শেষের দিকে যখন কবির মুখে ভীষণ অরুচি, কিছুই খেতে চান না তখন সুধীরার হাতে তৈরি ভাপা দই একটু খেতেন। শুধু খেতেন না, বলতেন, ‘বরফ কলে তুলে রাখো পরে আবার খাবো।’

সৌন্দর্য, সুরুচি এবং আনন্দ যা জীবন পরিপূর্ণ করে তোলে তা যে এক শুধু মাত্র অর্থের ওপর নির্ভরশীল নয়, একথা প্রমাণ করেছিলেন সুধীরার মতো শান্তিনিকেতনের এক একজন আশ্রমকন্যা। আসলে গুরুদেবের এই প্রাণময় স্পর্শে যে আত্মীয়তার বন্ধন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাতেই আশ্রমকন্যাদের সবটুকু সংকোচ পুড়ে গিয়েছিল। পূর্বতন সংস্কারকে অতিক্রম করে তাঁদের অভ্যন্তরের যা কিছু সৎ, যা কিছু সুন্দর, মহৎ, সদর্থক তা পরিপূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। যার কিছু-না-কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় উৎসবে এখনও বহমান। বস্তুত নঞর্থকতা সহজেই চোখে পড়ে, সদর্থকতা নয়।

……………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved