জনতা স্টোভের বিজ্ঞাপনে থাকত এই স্টোভে জ্বালানির সাশ্রয় হয়, তাপ বেশি হয়, রান্না তাড়াতাড়ি হয়। এটা হয়তো ঠিক কথা, কিন্তু পলতে পরানোর ঝামেলা, এটা খুব বেশি জনপ্রিয় হতে পারল না, তাছাড়া, জনতা স্টোভ জ্বালালে সারাবাড়িতে কেমন কেরোসিনের গন্ধ ছড়িয়ে যায়। এবং কেরোসিনের গন্ধ সত্যিই পীড়াদায়ক। আবার নামটার মধ্যেই একটা ‘গরিব গরিব’ ভাব ঢোকানো আছে। যেমন জনতা শাড়ি। রেশন দোকান থেকে সস্তায় দেওয়া হত, জনতার পরিবর্তে, ‘সুবিধা স্টোভ’ হলে হয়তো এতটা গরিব গরিব মনে হত না।

১০.

খুব ছোটবেলায় কেরোসিন তেলের ব্যবহার দেখেছি ‘কুপি’তে। অন্ধকারে কুপি জ্বলত কখনও। ‘ডুম’ মানে বাল্ব, খারাপ হয়ে গেলে খুব কম সময়ের জন্য কুপি জ্বলত। আর কয়লার উনুন ধরানোর জন্য ঘুঁটের মধ্যে সামান্য কেরোসিন ঢেলে ধরানো হত উনুন– কয়লার উনুন। ধোঁয়া বেরুত, কুণ্ডলি পাকিয়ে। রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া পরিক্রমা করত সারাবাড়ি। গুরুজনরা কাশত, আর মা-ঠাকুরমা যেন লজ্জায় মরে যেত। ওরা উনুন ধরিয়েছে বলেই ব্যাটাছেলেরা কাশছে। জানালাগুলো আর একটু খোলার চেষ্টা করত।

আমরা তো ভাড়াবাড়িতে থাকতাম, পাশের ঘরে স্বামী-স্ত্রী– দু’জন মাত্র। ওরা ঘরেই রান্না করে। ওদের একটা স্টোভ ছিল। তলায় একটা ট্যাঙ্ক, ওখানে কেরোসিন ভরে দিতে হত, তারপর পাম্প করতে হত। নীল শিখা বের হত, আর সোঁ- সোঁ শব্দ। পরে জেনেছিলাম এর নাম ‘প্রাইমাস স্টোভ’। এর অনেক দাম।

মা একবার বাবাকে বলেছিল, রাতে খালি খাবার গরম করার জন্য আর উনুন ধরাতে ভালো লাগে না। এমন একটা স্টোভ কিনলে ভালো হয় বেশ।

বাবা মৌন থাকত। আর আমার দাদু বলতেন, ‘না-না-না, কেরোসিন অত্যন্ত খারাপ পদার্থ। এর দুর্গন্ধ পরমায়ু নাশ করে।’ আমার দাদু তাঁর ছোটবেলার গল্প বলেছিলেন এই কেরোসিন নিয়ে। আমার দাদুর বাবা ময়মনসিংহের জমিদারবাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন। দাদু যখন বালক, তখন ওই জমিদারবাড়িতেই থাকতেন এবং জমিদারদের স্থাপন করা ইশকুলে পড়াতেন। দাদু বলছেন, তাঁর প্রথম দেখা কেরোসিন তেল এবং কেরোসিন ল্যাম্পের কথা।

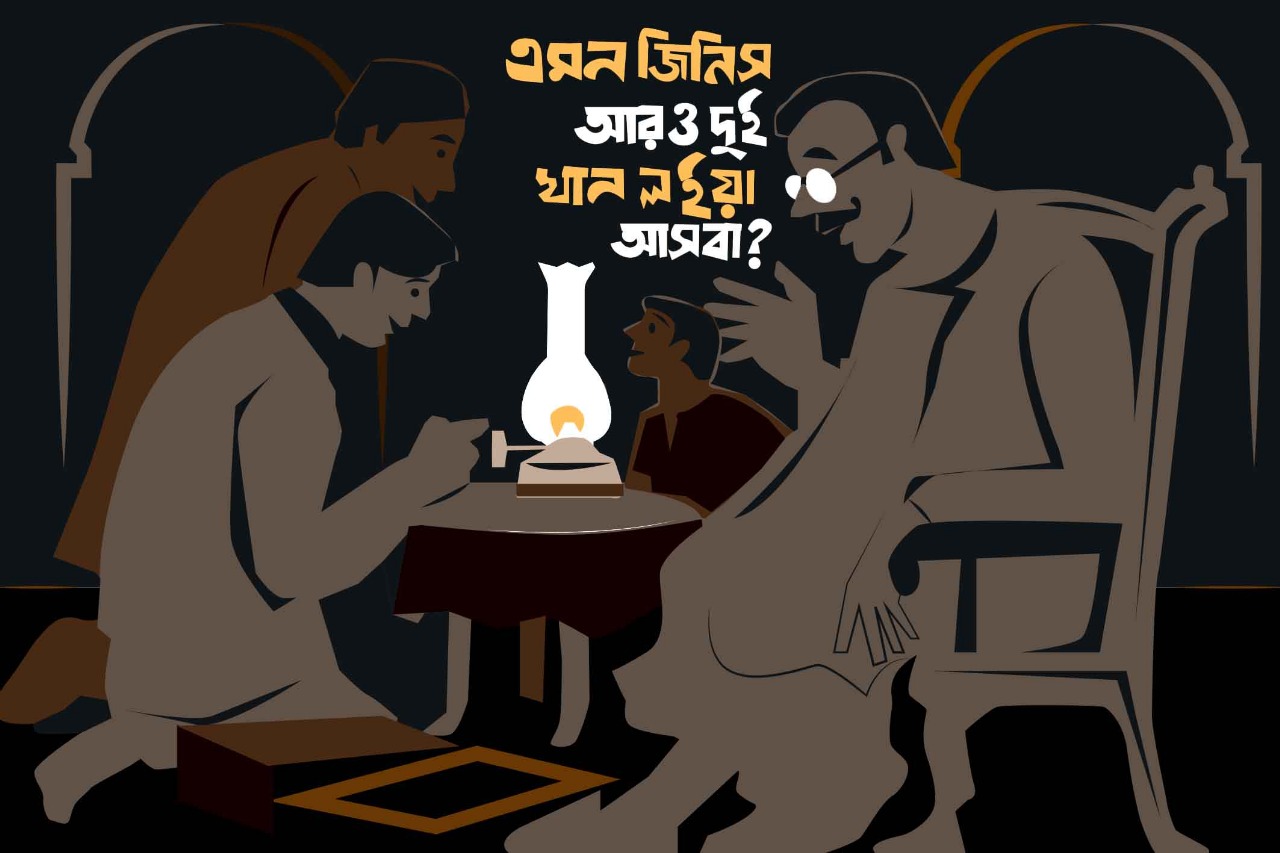

“জমিদারের ছোট পুত্র কইলকাতা থাকে, দ্যাশে আইলে একেকবার একেক আজব দ্রব্য আনে। একবার আনলো চকলেট। চিক চিকা কাগজে মোড়ানো। আমারে একটা দিল। খাইতে মিঠা, কিন্তু গন্ধটা ভালা ন। মিছরিই ভালা। একবার আনলো পাওরুটি। ওইডা বেশ ভালা। সেইবার কইল আজব জিনিস আনছি। এখন না, সূইয্য ডুবলে বাইর করা হবে।

বলল, এই বাক্সের মধ্যে আছে। এই ঘরে কেউ যেন আগুন লৈয়া না আসে। কারণ এইখানে ক্রেচিন আছে। ক্রেচিন কী?

ভয়ানক আশ্চর্য্যের পদার্থ! দেখতে জলের মতো, কিন্তু আগুন জ্বলে, সন্ধের অনেক আগেই আমরা সবাই জড়ো হতে লাগলাম। কখন ওই আশ্চয্যি জিনিস দেখবো। দাদা বলছেন, হবে, হবে। এমন আলো জ্বলবে যে চাঁদের আলোকে হার মানাবে। দাদা উঠানে আইলেন।

প্রথম বের করলেন বড় দোয়াতের মতো কিছু একটা। তারপর একটা কাপড়ে মোড়ানো কী যেন। কাপড় খুলছে তো খুলছেই। কথক ঠাকুর যেমন দ্রৌপদীর বস্ত্র খোলার কথা কয়, তেমন। তারপর কাপড়ের মধ্যে কাচের একটা চোঙা মতো। দোয়াতের ভিতরে কাচের চোঙা স্থাপন করা হইল। তারপর একটা বাক্স। বাক্সর ভিতরে খড়। খড়গুলি ফেলা হইল। তারপর একটা কাপড়ে পেঁচানো দ্রব্য, ছোট দাদা কইলেন, সবাই দূরের সইরা যাও। সবাই দূরে সইরা গেলাম গিয়া।

এইবার আবার কাপড় খুলতে লাগল, আর মুখে কইতে লাগল– সাবধান! সাবধান।

এইবার একটা বোতল। বোতলে মুখ আঁটা। মুখ খোলার পর ভিতরে আর একটা কী যেন। ওইটার নাম শুনলাম কর্ক। বোতলের মধ্যে দেখি জল, এই জলেই নাকি আগুন জ্বলে। তারপর কর্ক খোলা হইল। সঙ্গে সঙ্গে কী দুর্গন্ধ। ইহাই ক্রেচিন।

দোয়াতের মতো জিনিসটার ভিতরে ক্রেচিন ঢালা হইল। ভিতরে সাদা মতো কী যেন ঢুকানো। ওইটার নাম পইলতা। তারপর এক কর্মচারীকে হুকুম দেয়া হইল পাটকাঠি ধরাইয়া আনো। জ্বলন্ত পাটকাঠি ধইরা দুই হাত দূরে দাঁড়াইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইল। তারপর চিমনি লাগানো হইল। ব্যাস। আলো। বেশ ভাল আলো। জমিদার মশাই চেয়ারে বসে গোঁপে তা দিতে দিতে এইসব কাণ্ড কারখানা দেখলেন। উনি কইলেন, বাঃ, এমন জিনিস আরও দুই খান লইয়া আসবা?… আনা হয়েছিল। জমিদারের ঘরে তিলের আর রেড়ির বাত্তির বদলে ক্রেচিন এর ব্যবহার শুরু হইল, সেরেস্তায়। ক’য়দিন পরেই জমিদারের নায়েবরে ধরল কালরোগে। যক্ষায় মারা গেলেন জমিদারের নায়েব মশায়।”

সুতরাং বাড়িতে স্টোভ এল না। ছয়ের দশকের শেষ দিকে নতুন ধরনের কেরোসিন স্টোভ বাজারে এল, এর নাম ‘জনতা স্টোভ’। বোধহয় কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক এর নকশা করেছিল। এর দাম প্রাইমাস স্টোভের তুলনায় বেশ কিছুটা কম। একটা গোল মতো জিনিস। তলায় ট্যাঙ্কি, ওখানে কেরোসিন তেল ভরতে হয়। সুতোর জটের মতো পলতে রয়েছে। ট্যাঙ্কের উপরে বৃত্তাকারে নলরাশি। ওই নলগুলির ভিতরে পলতে ঢুকিয়ে দিতে হয়। পলতে বাড়ানো কমানোর ব্যবস্থা আছে।

এরকম একটা জনতা স্টোভ আমার মামার বাড়িতে দেখে এল মা। বলল, ‘কী ভাল স্টোভ খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়।’

ততদিনে আমার পিতামহ প্রয়াত হয়েছেন। আমার একটা জনতা স্টোভ কিনে আনল। পলতে পরানোটা ছিল খুব ঝকমারির। মা মামাবাড়ি থেকে যদিও এই শিল্পকলা শিখে এসেছিল, কিন্তু বাড়িতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। এই জাতীয় কাজে বাড়ির পুরুষরা খুব একটা মাথা ঘামায় না। যন্ত্রপাতির ব্যাপারগুলো পুরুষদের এক্তিয়ারে, কিন্তু রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি যেন পুরুষের নয়।

পলতে উঁচু-নিচু হলেই আর নীল শিখা হত না। আর নীল না হলেই কালি উঠত। কালি উঠলে যে বাসনে রান্না হচ্ছে সেটা নোংরা হয়ে যেত। সুতরাং পলতে পরানো শিল্পটা রপ্ত করতে হত। জনতা স্টোভের বিজ্ঞাপনে থাকত এই স্টোভে জ্বালানির সাশ্রয় হয়, তাপ বেশি হয়, রান্না তাড়াতাড়ি হয়। এটা হয়তো ঠিক কথা, কিন্তু পলতে পরানোর ঝামেলা, এটা খুব বেশি জনপ্রিয় হতে পারল না, তাছাড়া, জনতা স্টোভ জ্বালালে সারাবাড়িতে কেমন কেরোসিনের গন্ধ ছড়িয়ে যায়। এবং কেরোসিনের গন্ধ সত্যিই পীড়াদায়ক। আবার নামটার মধ্যেই একটা ‘গরিব গরিব’ ভাব ঢোকানো আছে। যেমন জনতা শাড়ি। রেশন দোকান থেকে সস্তায় দেওয়া হত, জনতার পরিবর্তে, ‘সুবিধা স্টোভ’ হলে হয়তো এতটা গরিব গরিব মনে হত না।

এবার এল প্রাইমাস স্টোভেরই একটা সুলভ সংস্করণ। প্রাইমাস স্টোভে পিতলের ট্যাঙ্কি থাকত, তারপরেই বসানো ছিল পাম্প এবং কেরোসিনের সূক্ষ্ম কণা বাতাসের সঙ্গে মিশে উপরের দিকে ওঠার ব্যবস্থা সম্বলিত একটা ব্যাপার– এই স্টোভটা লোহার এবং কেরোসিন ট্যাঙ্কিটা আলাদা। এখানেও পাম্প দিতে হত, কিন্তু পলতে পরানোর ঝামেলা ছিল না। তবে ওপরে পিনের খোঁচা দিতে হত সূক্ষ্ম ছিদ্র মুখে। জনতা স্টোভকে সরিয়ে এই স্টোভ ঢুকতে লাগল হেঁশেলে। মধ্যবিত্তের কাছে গ্যাস তখনও অধরা। সাহেবপাড়ায় নাকি পাইপ লাইনের গ্যাস ছিল।

মধ্যবিত্তর বাড়িতে তখনও স্টেনলেস টিনের বাসনপত্র ঢোকেনি। স্টেনলেস স্টিল ছিল একটা রহস্যময় বস্তু। কিছু বড়লোকের বাড়িতে এবং মাড়োয়াড়িদের ঘরে দেখা যেত রুপোর মতো চকমক করা থালা-বাসন।

আর দেখা দেখতে পেতাম দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্টে। ধর্মতলার মেট্রো সিনেমা হলের পাশেই ছিল একটা এরকম রেস্টুরেন্ট, স্টিলের থালায় একটা কলাপাতার টুকরো রেখে গরম ধোসা, ইডলি দিত স্টিলের বাটিতে সম্বর এবং চাটনি। স্টিলের ছোট গেলাসে এবং বাটিতে চা কিংবা কফি। গ্লাস থেকে বাটিতে ঠেলে ফেনায়িত করা। মধ্যবিত্ত ঘরের তখনও কাঁসার বাসন। টিনের কিংবা অ্যালুমনিয়ামের বাসনও। এসব শস্তা। আর একরকম বাসও ছিল, কলাই করা বলা হত। কলাই করা মানে ধাতব প্লেটের ওপরে পোর্সেলিন প্লেটিং।

হাসপাতালে এখনও এই ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। কাঁসার বাসনে টক জাতীয় খাবার খাওয়া যেত না, বিস্বাদ হয়ে যেত। এটাকে বলা হত ‘কাঁস উঠেছে’। এজন্য টক জাতীয় খাবারের জন্য চিনামাটির বাসন বা কাচের বাসন ব্যবহার করা হত। খুব ধনী বাড়িতে রুপোর বাসন।

অ্যালুমনিয়াম বাসনের একটা রকম ফের ছিল ‘এরোপ্লেন ভাঙা’ নামে। এই ‘এরোপ্লেন ভাঙা বাসন’ শব্দটা শুনতাম মা-পিসিমাদের মুখে। বাসনওয়ালিদের কাছেও শুনতাম। হ্যাঁ, তখনও বাসনওয়ালিরা ছিল, যাঁরা অ্যালুমনিয়ামের বাসন, কলাই করা বাসন, এবং সামান্য কিছু পরিমাণে প্লাস্টিকের বালতি বিক্রি ফেরি করত পুরনো জামাকাপড়ের পরিবর্তেন। সে সময়ে নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত বাড়িতে খুব বেশি পুরনো জামাকাপড় থাকত না, কারণ এইসব জামা-টামা পুনর্ব্যবহার হত। কাপড় দিয়ে কাঁথা বানানো হত। তবুও কিছু বাসনপত্র তো কেনা হতই। এইসব ফেরিওয়ালাদের ঝোলায় কখনওই স্টিলের বাসনপত্র থাকত না, কারণ এত দামি বাসনের খদ্দের নেই।

এই সময় এক আত্মীয়বাড়িতে দেখা গেল একটা নতুন ধরনের বাসন। এক্কেবারে রুপোর মতো চকচকে! ‘স্টেনলেস স্টিল? কীরকম দাম পড়ল?’ আমার বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এটা ছিল জোড়াসোঁকোর কাছে বাবার মামাতো ভাইদের বাসা বাড়ি। উনি বললেন, ‘স্টিল? বাপরে! এত টাকা আছে নাকি আমাদের!’

এটা নতুন বেরিয়েছে। এর নাম ‘হিন্ডেলিয়াম’। হিন্ডেলিয়ামের দাম স্টেনলেস স্টিলের চেয়ে অনেক কম। দেখতেও বেশ। হালকাও। বুঝলাম-জনতা স্টোভের মতোই এটা জনতা বাসন। জানা গেল নতুন বাজারের বাসন পট্টিতে এইসব বাসন রাখে। নতুন বাজার হল বিডন স্কোয়ারের উল্টোদিকে। বিডন স্কোয়ারের আগে নাম ছিল ‘কোম্পানি বাগান’। আর এই নতুন বাজারও বহু পুরনো বাজার। এই বাজারে এখনও কয়েকটি সন্দেশের দোকান আছে, যারা কাঠের পাটায় সন্দেশ সাজিয়ে রাখে। কাচের ‘শোকেস’-এ নয়। ওই বাজারেই কয়েকটি প্রাচীন বাসনপত্রের দোকান আছে, যারা কাঁসা-পিতল-তামার বাসন রাখতেন। ওখানেই পাওয়া গেল হিন্ডেলিয়ামের বাসন। বাড়িতে এল। মা বললেন, ‘আহা, মুখ দেখা যায়, আয়নার মতো।’ ঠাকুরমা বলতেন, ‘হিন্দুলিয়াম’। সবাই খুব আশ্চর্য! আহা, কী বাসন! দিব্বি টক খাওয়া যায়। কাঁসার বাসনে যেটা হত না। কিন্তু দু’মাসের মধ্যেই বিদায় নিল সেই জৌলুশ। বিদায় নিল সেই চকচকানি, ঝকমকানি। ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেল।

………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………….

আজ স্টিলের বাসন কাঁসার তুলনায় অনেক শস্তা হয়ে গিয়েছে। কাঁসার বাসনে খাওয়া এখন আভিজাত্য। আজকাল কোনও কোনও ‘রাজবাড়ি’তে টাকাপয়সা দিয়ে থাকা যায়। ওখানে কাঁসার বাসনে খাবার পরিবেশন করা হয়। শান্তিনিকেতনের অনেক হোটেলেও কাঁসার থালা-বাটিতে ভোজন সাজানো হয়। কিন্তু বাড়িতে আর কাঁসার থালা নেই। হয় স্টিল, নয় চিনে মাটির। কোথায় গেল থালায় খোদাই ‘পুরীর স্মৃতি’। ‘শুভ বিবাহ’, ‘সুখে থাকো’।

…পড়ুন ব্লটিং পেপার-এর অন্যান্য পর্ব…

৫. তিনটে-ছ’টা-ন’টা মানেই সিঙ্গল স্ক্রিন, দশটা-পাঁচটা যেমন অফিসবাবু

৪. রাধার কাছে যেতে যে শরম লাগে কৃষ্ণের, তা তো রঙেরই জন্য

৩. ফেরিওয়ালা শব্দটা এসেছে ফার্সি শব্দ ‘ফির’ থেকে, কিন্তু কিছু ফেরিওয়ালা চিরতরে হারিয়ে গেল

২. নাইলন শাড়ি পাইলট পেন/ উত্তমের পকেটে সুচিত্রা সেন

১. যে গান ট্রেনের ভিখারি গায়কদের গলায় চলে আসে, বুঝতে হবে সেই গানই কালজয়ী

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved