‘দিল্লির মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং-এ একজন বাঙালি সাংবাদিক দরকার’– কাগজে এই বিজ্ঞপ্তি দেখে নবেন্দু ঘোষ পাটনা থেকে আবেদন করেন। এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পান। বেতন চার-পাঁচশো টাকা। চাকুরিপ্রার্থী সাতজন। এর মধ্যে কলকাতা থেকে তিনজন– একজন লেখক সুশীল জানা, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে এই চারজন লেখকের যিনি ইন্টারভিউ নেন তিনি লেখক ‘যাযাবর’ (বিনয় চট্টোপাধ্যায়)।

বিমল রায় নতুন করে নির্মাণ করবেন ‘দেবদাস’। চিত্রনাট্য লিখবেন নবেন্দু ঘোষ। সংগীত পরিচালনা করবেন শচীন দেববর্মণ। চিত্রনাট্যের কোথায় কোথায় গান হবে এই নিয়ে আলোচনা করতে শচীন দেববর্মণের বোম্বের বান্দ্রাস্থিত বাড়িতে গেলেন নবেন্দু ঘোষ। আলোচনার এক ফাঁকে নবেন্দু ঘোষকে শচীন দেববর্মণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমিও বাঙাল?’ নবেন্দু ঘোষ মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, ‘আমি ঢাহা-র বাঙাল’। সেই সময়ে বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বিমল রায়ের মতো অনেক গুণী পরিচালক, আর্ট ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান ছিলেন বাঙাল। পূর্ববঙ্গের মানুষ।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষভাগের দিকে রাজশাহীর এক সাহিত্যসভায় আমন্ত্রিত হয়ে আসেন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু এবং নবেন্দু ঘোষ। সেই সাহিত্যসভায় পরিচয় হয় কবি মণীশ ঘটকের ছোট ভাই ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে।

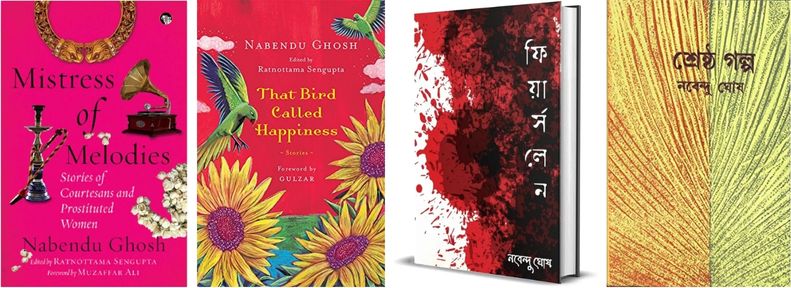

নবেন্দু ঘোষ চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের আগেই সাহিত্য জগতে নিজের নাম উজ্জ্বল করেন। ব্রিটিশ আমলে নবেন্দু ঘোষের লেখা ‘ডাক দিয়ে যাই’ উপন্যাস ‘রাজদ্রোহমূলক রচনা’ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং এই উপন্যাসের জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত হন।

‘দিল্লির মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং-এ একজন বাঙালি সাংবাদিক দরকার’– কাগজে এই বিজ্ঞপ্তি দেখে নবেন্দু ঘোষ পাটনা থেকে আবেদন করেন। এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পান। বেতন চার-পাঁচশো টাকা। চাকুরিপ্রার্থী সাতজন। এর মধ্যে কলকাতা থেকে তিনজন– একজন লেখক সুশীল জানা, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে এই চারজন লেখকের যিনি ইন্টারভিউ নেন তিনি লেখক ‘যাযাবর’ (বিনয় চট্টোপাধ্যায়)।

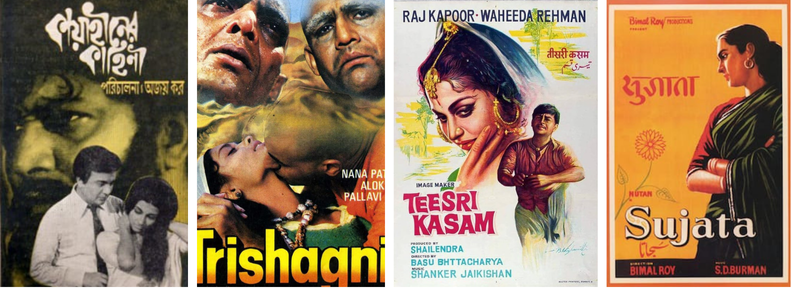

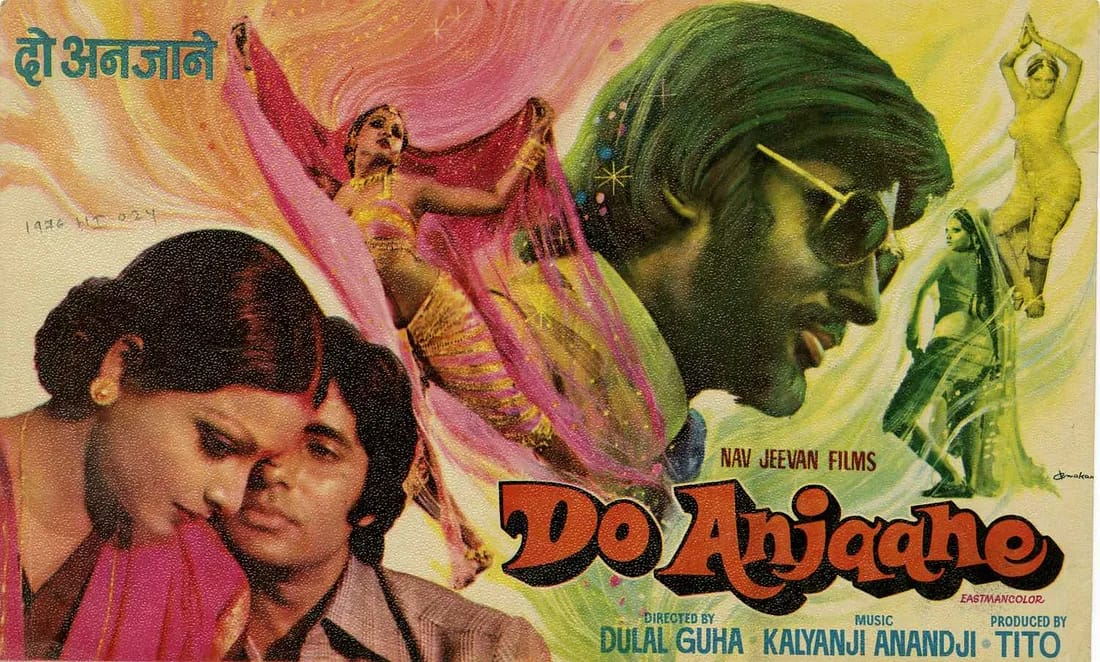

বহতা নদীর মতো জীবনতরী চলেছে নানা ঘাট ছুঁয়ে। যে ঘাটে জীবনের শুরুতে প্রথম রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন– সেই ঘাট, সেই দেশ ফেলে ‘একা নৌকার যাত্রী’ নবেন্দু ঘোষ। কৈশোরকালের পর আর ফেরা হয়নি কখনও দ্যাশের বাড়ি কলাতিয়ায়। কিন্তু কখনওই ভুলে যাননি কলাতিয়াকে। ‘দেশভাগ’ শিকড় থেকে ছিন্ন করে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কলাতিয়া থেকে কলকাতা, পাটনা, বোম্বে। আজীবন দেশভাগকে জাতীয় অভিশাপ হিসেবে দেখেছেন। দেশভাগের পূর্বে যে নৃশংস ‘দাঙ্গা’ শুরু হয়, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন ‘ফিয়ার্স লেন’ এর মতো দালিলিক উপন্যাস। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কাহিনি ‘মরু ও সঙ্ঘ’ গল্প অবলম্বনে নির্মাণ করেছেন ‘তৃষাগ্নি’-র মতো ব্যতিক্রমী সিনেমা। হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগে তাঁর লেখা ৭০-টি চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রে রূপ পায়। নবেন্দু ঘোষের লেখা উপন্যাস ‘কায়াহীনের কাহিনী’ নিয়ে সিনেমা করেন পরিচালক অজয় কর। এই সিনেমায় অভিনয় করেন উত্তমকুমার এবং অপর্ণা সেন।

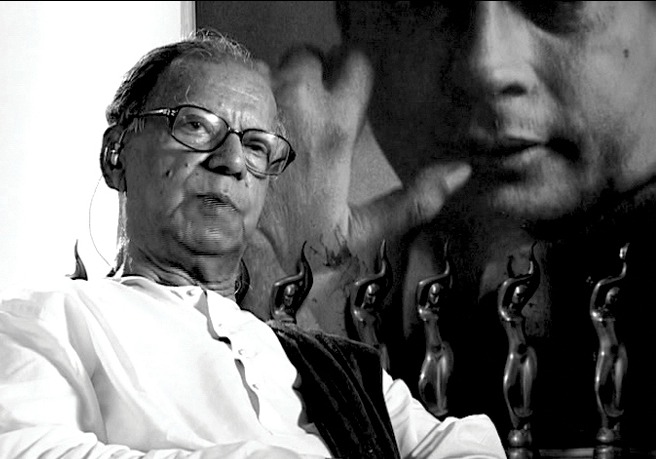

তৎকালীন পূর্ববঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া গ্রামে ১৯১৭ সালের ২৭ মার্চ জন্ম নেন সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক নবেন্দুভূষণ ঘোষ। ডাক নাম মুকুল। কলাতিয়ার প্রবীণ মানুষেরা এখনও চেনেন ‘উকিল বাড়ির মুকুল’ হিসেবে। বাংলা সাহিত্য, হিন্দি-বাংলা চলচ্চিত্রে নবেন্দু ঘোষ হিসেবে পরিচিত।

সিনেমা-বিষয়ক বইপত্রের সবচেয়ে বড় সংগ্রহ ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ’-এর গ্রন্থাগার। বিদেশি বইয়ের আলমারি থেকে ‘ASHOK KUMAR His Life and Times’ এই বইটা হাতে নেওয়ার পর খসরু ভাই (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ খসরু) জিজ্ঞেস করলেন– ‘চেনো মিয়া, এই বইয়ের লেখকরে?’ আমি কইলাম, ‘না, খসরু ভাই।’ ‘তোমাগো বাড়ির লগেই বাড়ি নবেন্দু ঘোষের। পারলে বাড়িটা খুঁইজা জানাইও আমারে। তাঁরে দাওয়াত দিমু। সামনের কোনও একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে।’ আমিও খসরু ভাইয়ের কথামতো নবেন্দু ঘোষের ভিটাবাড়ি খোঁজা শুরু করলাম। কিন্তু নবেন্দু ঘোষকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি বাংলাদেশের কোনও ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে!

কলাতিয়া বাজারকে ঢেকে রেখেছে চারটি প্রবীণ বৃক্ষ। বৃক্ষের কাছে এই আমার প্রার্থনা যেন নবেন্দু ঘোষের বাড়ি খুঁজে পাই। বাজারের পাশেই খাল। এই খাল ধলেশ্বরী নদী থেকে বের হয়ে বুড়িগঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। বাজারের ‘মঙ্গল’ সিনেমা হলের পাশে পুরাতন একটি মিষ্টির দোকান– ‘সুভাষ ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’। দোকানের মালিক সুভাষ ঘোষের সঙ্গে কথা বলতেই সহজে চিনতে পারলাম– বাজার থেকে পূর্বদিকে ফতেনগর গ্রামের শুরুতেই নবেন্দু ঘোষদের বাড়ি।

বাড়ি পেলাম। ঘর পেলাম না। আদি বাড়ি কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়ে সেখানে উঠেছে বর্তমান মালিকের সুউচ্চ বাড়ি কাম মার্কেট। বাড়ির পাশে মন্দির পেলাম। মন্দিরের পাশে পুকুর পেলাম। কিন্তু নবেন্দু ঘোষদের বাড়িতে বড় একটা চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। সেই চণ্ডীমণ্ডপ পেলাম না। কিন্তু প্রতিবছর এই বাড়িতে বড় আয়োজনে কালীপুজা, দুর্গাপুজা হত– সেই স্মৃতির গল্প পেলাম ‘শ্রী শ্রী বৃন্দাবনচন্দ্র জিউ মন্দির’-এর পুরোহিতের কাছে। নবেন্দু ঘোষদের বাড়ির পাশেই সেই মন্দির।

কলাতিয়া একশো বছর আগে ছিল ঢাকা শহর থেকে দূরের একটি গ্রাম। এখন কলাতিয়া শহরতলি। মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডি থেকে সড়কপথে তিরিশ মিনিটের দূরত্ব। বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে ধলেশ্বরী নদীর পাড়ের গ্রাম কলাতিয়া– যা এখন কলাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ। কিন্তু সতেরো বছর আগেও কলাতিয়া থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে কলাতিয়া যাওয়ার বাহন ছিল নৌকা। নদীর জল ধলা, মানে স্বচ্ছ, পরিষ্কার বলেই নদীর নাম হয়েছে ‘ধলেশ্বরী’। নবেন্দু ঘোষের শৈশব, কৈশোরকাল জুড়ে রয়েছে ঢাকার তিনটি নদী– তুরাগ, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী।

তাঁর পিতা নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ পড়াশোনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পেশা হিসেবে প্রথমদিকে ঢাকা কোর্টে ওকালতি করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ছোট ভাই, পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রিয়রঞ্জন দাশ, কোনও এক আসরে নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষের কণ্ঠে কীর্তন শুনে তাঁকে পাটনা হাইকোর্টে গিয়ে প্র্যাকটিস করার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এর ফলে ১৯২৫ সাল থেকে সপরিবারে নবেন্দু ঘোষরা বিহারের পাটনায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তখন নবেন্দু ঘোষের বয়স আট বছর।

বুড়িগঙ্গা এবং ধলেশ্বরী সুদূর হয়ে গেলে গঙ্গা নিকটে এল। তবুও কলাতিয়া গ্রাম নিরন্তর ডাকত। তাই প্রতি বছর দুর্গাপুজো উপলক্ষে পাটনা থেকে কলকাতা, সেখান থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা এবং সেখান থেকে ভাসমান বাস ‘গায়নার নৌকো’-তে আজকের আটি-কলাতিয়া খাল (সম্ভাব্য) ধরে বাড়িতে ফিরতেন। মাসখানেক থেকে আবার কর্মস্থল পাটনায়। এই মাসখানেক সময় নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকতেন নবেন্দু ঘোষ। কলাতিয়া ড্রামাটিক ক্লাবের আয়োজনে ১৯২৬ ও ’২৭ সালের পুজোর সময় রমেশ সাহার পরিচালনায় ‘কর্ণার্জুন’ নাটকে প্রথম অভিনয় করেন নবেন্দু ঘোষ। সহশিল্পী হিসেবে ছিলেন নিতাই, পরেশ, অনিল। নিতাইচন্দ্র ঘোষ পরবর্তীকালে ডাক্তার হয়ে কলাতিয়ায় চিকিৎসা ও সেবায় সমগ্র জীবন কাটান। রমেশ সাহা, পরেশ, অনিলরা চলে যায় কলকাতায়। ১৯৪৭ থেকে ’৭৫ সাল পর্যন্ত এই ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া চলতে থাকে। এতে করে কলাতিয়ার প্রাচীন জনপদের জীবনযাপনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। বদলে যায় শত বছরের সম্পর্ক। ছিন্নমূল হয়ে পড়েন ভূমিপুত্ররা।

… দ্যাশের বাড়ি-র অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৪ : পুকুর আর বাঁধানো ঘাটই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের দেশের বাড়ির একমাত্র অবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন

পর্ব ৩ : ‘আরতি দাস’কে দেশভাগ নাম দিয়েছিল ‘মিস শেফালি’

পর্ব ২: সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় শৈশবের স্মৃতির নন্দা দিঘি চিরতরে হারিয়ে গেছে হাজীগঞ্জ থেকে

পর্ব ১: যোগেন চৌধুরীর প্রথম দিকের ছবিতে যে মাছ-গাছ-মুখ– তা বাংলাদেশের ভিটেমাটির

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved