ভূপেনদার সঙ্গে আমার কোনও বিষয়ে কি একেবারেই একান্ত গল্প হয়নি? হয়েছিল। একদিন জুহুর কাছাকাছি একটা কেতাদুরস্ত ক্লাবে আমরা কোনও শিল্প বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। দেওয়ালের ধার ঘেঁষে একটা ছোট্ট টেবিলে বসেছি দু’জন। বললেন, আমি এই টেবিলে তোমার চেয়ারটা ধরে আছি, তুমি দুটো হুইস্কি নিয়ে এসো। এই হুইস্কি খাওয়ার (পানের) অন্ততপক্ষে তিনটে পর্যায় থাকে। প্রথম পর্যায়ে খোলামেলা ডাইনে-বাঁয়ে তাকানো ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিলেকশন, অর্থাৎ, কী করব আমরা আজকে, কী বলব আমরা আজকে, কী খাব আমরা, তার নির্ধারণ। আর তৃতীয় পর্যায়ে, হয় বেজায় কথা কাটাকাটি, তুমুল তর্ক না হয় ঝগড়াঝাঁটি। অথবা ভীষণ শান্ত, সাধু ভাব। জীবনের সমস্ত স্বীকারোক্তির আজ যেন শেষদিন। আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ইত্যাদি এসে জুড়ে বসে।

১০.

সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত

মুম্বইয়ের অন্ধেরিতে ‘কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হসপিটাল’। হাসপাতালে সেদিন অনেক মানুষ এসেছিলেন, অনেক মানুষ। চকচকে মেঝেতে তাঁদের ছায়া, বৃষ্টিভেজা রাস্তায় যেমন ছায়া পড়ে। দীর্ঘদিন যাযাবর জীবনযাপনের পর সুধাকণ্ঠ, ভূপেন হাজারিকা পার্থিব শরীর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আরব সাগরের তট থেকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে।

অনেকদিন পর আবার ঘরে ফিরছেন ভূপেনদা। সমবেত মানুষগুলোর বেশিরভাগ চেনা মুখ, অল্প কিছু অচেনা মানুষ। চেনাদের মধ্যে নাচ-গান, নাটক, সিনেমা, শিল্প জগতের মানুষ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মিসেস টিনা আম্বানি, যাঁকে চিনি শিল্পকর্মের কাজকর্মের জন্য। প্যান্টের দু’-পকেটে দু’হাত ঢুকিয়ে, মাথা নিচু করে ওঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলছিলাম। মুম্বইয়ের বাসিন্দা কিছু আসামের মানুষ। তার মধ্যেও দু’-চারজনকে চিনি– তাঁরা শিল্পী, আর্কিটেক্ট এবং নাটকের মানুষ। সেই জনসমাগমে আমরা নির্বাক নিঃশব্দ। ভিড়ের মধ্যে পিছন থেকে কাঁধে একটা আলতো হাতের চাপ। সাবধানে তাকালাম। সাদা পোশাকে ছোট করে ছাঁটা চুলের গোলগাল বন্ধু, কল্পনা লাজমি। হাতের স্পর্শে এবং মৃদু চাপে যেন অনেক কথা।

মুখে কোনও কথা ছিল না কল্পনার সেদিন। শুধু যখন ডাক্তার জানাল যে, আর সময় নেই তখন কল্পনা নিজের মনে বলেছিল, ‘যা ভুপসু যা’। সেদিন ভূপেন হাজারিকাকে কিশোর মনে হয়েছিল ওর, আর নিজেকে বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত পরিশ্রান্ত এক নারী। জীবনে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল ওর বয়স ছিল ১৭ আর ভূপেন হাজারিকার ৪৫। কাঁদেওনি কল্পনা, বরং হাসপাতালের কফি শপে গিয়ে এক কাপ কফি অর্ডার করেছিল। কেঁদেছিল বহুদিন পরে, ওর আত্মজীবনীর পাতায়। মাঝে দীর্ঘ ৪০ বছর কেটে গেছে। ওদের দু’জনের সম্পর্কের সঠিক পরিচয় কারও কাছে নেই। মৃত্যুশয্যায় ভূপেনদা বলেছিলেন– ‘মা, তুই কী করে সামলাবি জীবন, যখন আমি থাকব না?’ কল্পনা বলেছিল– ‘আমি এখন বড় হয়ে গেছি, ঠিক সামলে নেব দেখো’। জীবন দু’ভাগে ভাগ হয়ে গেল যেন ৫ নভেম্বর, ২০১১-র আগে আর পরে। সারাজীবন একটা বাজি ধরে ভুল করেছে মনে হল কল্পনার, মস্ত পাপ করেছে। ভূপেনের পরিবারের মানুষ কল্পনাকে দোষারোপ করেছে বারবার। পরিবার থেকে তাকে যেন ছিনিয়ে নিয়েছে। স্বার্থপর আর সুবিধাবাদী ভেবেছে চিরকাল। প্রথমে তাই কল্পনা যেতে চায়নি আসামে শেষকৃত্যে। ওকে কে আর চেনে সেখানে। কিন্তু মা, ললিতা লাজমি, যিনি কখনও মেনে নিতে পারেননি ওদের অস্বাভাবিক জীবনযাপন, তিনিই পাঠালেন জোর করে, কারণ, ভূপেনের ইচ্ছে ছিল তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় যেন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে।

কল্পনা আবিষ্কার করেছে ভূপেন হাজারিকাকে, তাঁকে চিনিয়েছে তাঁর দর্শনকে, সাহায্য করেছে সেটা অনুধাবন করতে। পথের গায়ক, ছন্নছাড়া, সত্যিকারের যাযাবর জীবন যাঁর, তাঁর মহাত্মা হয়ে ওঠার, কিংবদন্তি, অবতার, ভারতরত্ন হয়ে ওঠার কাহিনি লুকিয়ে আছে কল্পনার বুকে। ব্রহ্মপুত্রের তীরে সত্যি সে এক বিদায় সংবর্ধনা বটে। সারা বিশ্ব হঠাৎ অভিনন্দন জানাচ্ছে কল্পনাকে। টানা তিন দিনের সেই শোক পালনে সমাজের সব স্তরের, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় প্রত্যেকে মিলে পাঁচ কোটি মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল। প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, সিকিম, দিল্লি, মুম্বই। প্লেনে, রেলে, বাসে, গরুর গাড়িতে এমনকী, পায়ে হেঁটে ভূপেন হাজারিকাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে মানুষ। এমন বিশাল মানুষ সমাগম আসাম কখনও দেখেনি। এসেছিল সমস্ত রাজনৈতিক দল। ছিল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গান স্যালুট। ভূপেনের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বদলে গেল। কল্পনা স্বীকৃত হল, সম্মানিত হল, মর্যাদা পেল ভূপেন হাজারিকার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে।

মানুষ মানুষের জন্য

ভূপেনদার সঙ্গে আমার আলাপ কল্পনা লাজমি মারফত। ‘এক পল’, ‘রুদালী’, ‘দরমিয়ান’, ‘দমন’, ‘কিঁউ’ এবং ‘চিংগারি’-র মতো উঁচু মানের, উচ্চ প্রশংসিত চলচ্চিত্রের নির্মাতা কল্পনা লাজমি। পরে ভূপেনদার সঙ্গে আরও ঘনিষ্টতা এবং মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, দু’ভাবে। এক হচ্ছে আমার বাঙালি হওয়ার সুবাদে। দ্বিতীয়ত ছবি আঁকি বলে। আন্ধেরি লোখণ্ডওয়ালা পাড়ায় থাকতে আমি ললিতাদিকে চিনি। ললিতা লাজমি। তিনি স্বনামধন্যা শিল্পী। আমরা নানা কর্মশালা, সভা সমিতি, প্রদর্শনীতে মাঝে মাঝেই মিলিত হচ্ছি। শিল্পী হিসেবে আমরা বন্ধুর মতো। আরেকদিকে আর একটি চলচ্চিত্র এবং সংগীতে যুক্ত বাঙালি পরিবারকেও চিনি। তপনদা, তপন রায়, তিনি গান করেন। বাংলা খাবারের রেস্তোরাঁ আছে তাঁর, ক্যালকাটা ক্লাব। ওঁর মাসি গীতা রায় বিখ্যাত গায়িকা, পরবর্তীকালে বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা গুরু দত্তের সহধর্মিণী গীতা দত্ত। তপনদার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে নিত্য আড্ডা। গীতা দত্ত সেই ভাগে। অন্যদিকে গুরু দত্ত এবং ললিতা লাজমি আপন ভাই-বোন। কল্পনার মা শিল্পী ললিতা লাজমি আর স্বনামধন্য গুরু দত্ত ওর মামা। আমাদের সমবয়সি কল্পনা। ও চাইত, আমি মাঝে মাঝে ভূপেনদাকে সঙ্গ দিই, শুধু বাংলায় কথা বলার জন্য।

ভূপেনদা ডালভাতমার্কা বাংলায় কথা বলতেন আর গল্প করতে খুব ভালোবাসতেন। শেষের দিকে শরীর ভেঙে যাওয়াতে উনি খুব একটা বাইরে বেরচ্ছিলেন না। ঘরবন্দি অবস্থায় তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য কল্পনা এবং ললিতাদি দু’জনের কাছ থেকে ডাক পড়ত আমার। একটা অদ্ভুত অভ্যেস ছিল ভূপেনদার– যে কোনও পরিবেশে যখন তখন বললেই দু’-চার লাইন গান শুনিয়ে দিতেন। সেটা কিন্তু আমাদের একটা মস্ত পাওনা হত।

আজ জীবন খুঁজে পাবি, ছুটে ছুটে আয়

কল্পনার ভাষায়– “ভূপেন হাজারিকা নামটা আমাদের বাড়িতে শুনেছি কয়েকবার। আমি সেদিন সবে স্কুল থেকে ফিরেছি। ঘামা গায়ে তখনও স্কুলের ইউনিফর্ম। দরজার বেল বাজল। ঠাম্মা বলল, একটু হেল্প কর, দরজাটা খোল। দরজা খুললাম, আন্দাজ করেছিলাম হয়তো কোনও সেলসম্যান আসবে কিংবা ডেলিভারি বয়। কিন্তু তা নয়। বাইরে খালি হাতে একটা অচেনা মুখ। গায়ে ডোরাকাটা কমলা রঙের জামা, পরনে কালো প্যান্ট। তার গায়ের রং ডার্ক চকোলেট, ঠিক যেন ব্রোঞ্জের মুখ। চোখের নিচে গোল করে কালো ছোপ পড়ে গেছে, কৃষকায় যন্ত্রণাকাতর শরীর। কিন্তু খুব আন্তরিকভাবে আমায় বলল– ‘হেলো, লিটল গার্ল, আই অ্যাম ভূপেন হাজারিকা।’ অনাকর্ষণীয় চেহারার মানুষটাকে দেখে হঠাৎ কেন যেন আমি বদলে গেলাম। বিবরণের ভাষা নেই, একটা অনুভূতি। রাতে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথির সামনে উনি যত্ন সহকারে অনেক গান শুনিয়েছিলেন এবং রাতে আমাদের বাড়িতে ডিনার করেছিলেন। আমি গানের কথা কিছু বুঝিনি কিন্তু আমার ভালো লেগেছিল।”

নতুন দিনের যেন পদধ্বনি শুনি

ভূপেন হাজারিকার গানের রেকর্ড নানা জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছে কল্পনা, কোথাও পায়নি। শেষে ‘রিদ্ম হাউস’। দূরে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারির পাশে মানে কালা ঘোড়া বলে জায়গাটায় একটা পুরনো রেকর্ডের দোকান। সবারই পছন্দ রিদ্ম হাউস। সেখানে কয়েক বন্ধু মিলে গিয়ে ভূপেন হাজারিকার রেকর্ড আছে কি না খোঁজ করেছিল। ওরা বলল আছে একটা, অহমিয়া ভাষায়। সেটা গ্রামোফোন রেকর্ড, এলপি। রেকর্ডের দোকানে তখনকার দিনে একটা অদ্ভুত অভ্যেস ছিল, গানটা শুনতে চাইলে এক কর্নারে রেকর্ডটা বাজিয়ে শোনানোর ব্যবস্থা করা। পছন্দ না হলে কিনতে হয় না, তার জন্য আলাদা করে পয়সা লাগে না। ওইখানে অন্তত সাতদিন গেছে কল্পনা এবং প্রতিবারই ওই রেকর্ডটা বের করে সেটাকে বাজিয়ে শুনেছে শুধু। কারণ, পয়সা নেই, ওটা কেনার ক্ষমতা নেই। তারপরে দিদিমার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে গিয়ে রেকর্ডটা কিনেছিল শেষ পর্যন্ত। হাতে পেয়ে রেকর্ডটাকে বুকে চেপে ধরে আলিঙ্গন করেছিল কল্পনা, যেন রেকর্ডটাই ভূপেন হাজারিকা। ওর কাছে চিরদিন রয়ে গিয়েছিল সে রেকর্ডখানা।

পৃথিবী আমাকে আপন করেছে ভুলেছি নিজের ঘর

এ শতাব্দীর দু’-পারের দুটো দশক মিলে মুম্বইয়ে দীর্ঘায়ু গুণী মানুষের সমাবেশ খুব ভালোই ছিল। শিল্পক্ষেত্রে সচ্ছল অবস্থা। তাই প্রায়ই লেগে থাকত নাটক, সিনেমার স্পেশাল স্ক্রিনিং, শিল্প প্রদর্শনীর আমন্ত্রণ। পার্টি, হইহই, খাওয়া-দাওয়া। সেখানে মাঝে মাঝেই পাশাপাশি বসতে পারতাম অনেক গুণী মানুষের গা ঘেঁষে। কথা বলতে পারতাম স্বচ্ছন্দে। ললিতাদি, কল্পনা এবং ভূপেনদা সবসময়ই তিনজনে একসঙ্গে যেতেন। আর যেহেতু ললিতাদি শিল্পের সঙ্গে জড়িত, তাই উনি গেলেই আমাদের ভূপেনদার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। আসতেন সাহেবের মেজাজে, অনেকটা সালভাদোর দালির মতো দেখতে, শিল্পী জাহাঙ্গীর সাভাওয়ালা সস্ত্রীক। জাহাঙ্গীরের একটা অভ্যাস ছিল উনি যেচে এসে সব জুনিয়র শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলতেন এবং শিল্প সংক্রান্ত নানারকম জিজ্ঞাসা তাঁর। দেখা হত মকবুল ফিদা হুসেনের সঙ্গে। এঁরা সবাই কাছাকাছি বয়সের, ভূপেনদার বন্ধু। আর যাঁদের দেখা মিলত প্রায়ই তাঁদের মধ্যে থিয়েটার জগতের আলিক পদম্সী, প্রচণ্ড দামি শিল্পী তায়েব মেহতা। শান্তশিষ্ট খ্যাতিমান শিল্পী আকবর পদম্সী তো আসতেনই, মাঝে মাঝে দেখা হত রেডিও জগতের বিনাকা গীতমালা-র সেই বিখ্যাত কণ্ঠের আমিন সায়ানীর সঙ্গে। দামি দামি খাদ্য-পানীয় সমেত এমন তাবড় তাবড় মানুষের হাসি-ঠাট্টা, আড্ডা-আলাপ। তেমন আনন্দের দিন আর কীভাবে আসবে?

পথের মানুষ আপন হয়েছে

সংগীত নাটক একাডেমির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সেবার মুম্বইয়ে। ওয়ারলির নেহেরু সেন্টারে সেদিন সে অনুষ্ঠান। ভূপেনদা তখন সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান। পোশাকে আসাকে সেদিন সেজেছেন খুব সুন্দর করে। সেই প্রোগ্রামের দিন কালো টুপি যেন আরও বেশি কালো আর তাতে হিরের বোতাম ঝলকাচ্ছে। কালো টুপি প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, ওই গোর্খা টুপি এতই পপুলার করেছেন ভূপেনদা যে, নেপালিরা আদর করে ওই টুপিটাকে ‘ভূপেনদা-টুপি’ নাম দিয়েছে। সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সবাই এতই ব্যস্ত এবং এতই দায়িত্ব ঘাড়ে তার মধ্যে হঠাৎ আমার ড্রাইভার সন্তোষ সে আবার ম্যান্ডোলিন বাজায়, ভালোই বাজায়, আবদার করে বসল, আমি ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে যদি একটু দেখা করতে পারতাম। সংক্ষেপে বলি, অনুষ্ঠানের শেষে ভূপেনদা সন্তোষেরর সঙ্গে দেখা করেছিলেন শুধু নয়, বলেছিলেন তুমি ম্যান্ডোলিনটা নিয়ে একদিন আমার বাড়িতে এসো। এই হচ্ছে ভূপেনদার মুড। তবে ভূপেনদার রাগের গল্পও অনেক, সে গল্প অন্যদিন বলব।

সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান তাই ভারতের নানা প্রান্ত থেকে গুণীজন এসেছেন। অনুষ্ঠানের পরে হাত পা ছেড়ে বসতে, যাকে বলে রিল্যাক্স করতে একটা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে সবসময়। অনুষ্ঠানের শেষে সেদিন কাফ প্যারেডের একটা ভালো হোটেলে নৈশভোজের আয়োজন। সেদিনও কল্পনা আমাকে ইঙ্গিতে সঙ্গ দিতে বলেছিল। অতিথি সংখ্যা খুব বেশি নয়, কাছের কিছু মানুষ। ১৫-২০ জন হবে। মনে পড়ছে সেদিন আমার টেবিলের সঙ্গী, আমার পাশের জন ছিলেন কলকাতার শামানন্দ জালান। আর কিছু না হোক, বাংলায় তো কথা বলা যায় ওঁর সঙ্গে, তাই হয়েছিল এবং যাকে বলে চুটিয়ে। খাবারের কথাটাও এই ফাঁকে বলি ভূপেনদার প্রিয় খাবার যদিও ইলিশ মাছ, কিন্তু সেদিন আয়োজনে ছিল বেশ ভালো সাইজের টাইগার প্রণ, মানে বাগদা চিংড়ি।

হে দোলা, হে দোলা, হে দোলা

ভূপেনদার সঙ্গে আমার কোনও বিষয়ে কি একেবারেই একান্ত গল্প হয়নি? হয়েছিল। একদিন জুহুর কাছাকাছি একটা কেতাদুরস্ত ক্লাবে আমরা কোনও শিল্প বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। দেওয়ালের ধার ঘেঁষে একটা ছোট্ট টেবিলে বসেছি দু’জন। বললেন, আমি এই টেবিলে তোমার চেয়ারটা ধরে আছি, তুমি দুটো হুইস্কি নিয়ে এসো। এই হুইস্কি খাওয়ার (পানের) অন্ততপক্ষে তিনটে পর্যায় থাকে। প্রথম পর্যায়ে খোলামেলা ডাইনে-বাঁয়ে তাকানো ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিলেকশন, অর্থাৎ, কী করব আমরা আজকে, কী বলব আমরা আজকে, কী খাব আমরা, তার নির্ধারণ। আর তৃতীয় পর্যায়ে, হয় বেজায় কথা কাটাকাটি, তুমুল তর্ক না হয় ঝগড়াঝাঁটি। অথবা ভীষণ শান্ত, সাধু ভাব। জীবনের সমস্ত স্বীকারোক্তির আজ যেন শেষদিন। আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ইত্যাদি এসে জুড়ে বসে। সে একটা রকমের পরিনির্বাণ বা মহানির্বাণ স্তরে পৌঁছে যাওয়া। একটা তুরীয় অবস্থা।

অগোছালোভাবে তখনকার আলোচনার বিষয় হল, গানের কথা। শব্দ ছন্দ, তাই নিয়ে গান এবং তাই নিয়ে ছবি আঁকার নতুন প্রজেক্ট। ভূপেনদার গানের বিশেষত্ব কী? আমি বলে ফেললাম, ‘শব্দ’। উত্তর-পূর্ব থেকে আসা আবেগ আর মাটির গানের শব্দ। শব্দের উচ্চারণ তাল-ছন্দ-কম্পন, একটা সাংঘাতিক এনার্জি…। ভূপেনদা বললেন, ‘এই নিয়ে ছবি হয় না? এই যে দোলা, এই যে ছন্দ, ধাক্কা বলছ তা এঁকে দেখাতে পারো না?’ বললাম, মন্দ নয়। ততক্ষণে আমি এম.টি.ভি-র মিউজিক ভিডিও এবং তার মুড, মানে শত শত শট জুড়ে জুড়ে একটা ভিস্যুয়াল সাউন্ড, সেটাকে ধরার চেষ্টা করে একটা একক প্রদর্শনী করেই ফেলেছি বেঙ্গালুরুর এক গ্যালারিতে। কবিতা-ছবি নিয়ে প্রীতীশ নন্দীর সঙ্গে দুটো প্রদর্শনী এবং ‘রূপা’ থেকে দুটো বই ছাপাও হয়ে গেছে। আর হয়ে গেছে জীবনানন্দের কবিতাকে ছবিতে ধরা যায় কি না তার চেষ্টা, জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে একক শো, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’। এসব শুনে ভূপেনদা বললেন, আমার এই যে শব্দ, এই যে শব্দব্রহ্ম, এই যে দোলা, তাই নিয়ে আঁকো। খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর গানের মুড নিয়ে ছবিতে তা ধরা যায় কি না দেখার। সেটা আর শেষ পর্যন্ত করে ওঠা যায়নি।

আমরা করব জয় নিশ্চয়ই

শুনেছি, ভূপেনদা মাত্র দশ বছর বয়স থেকেই গান লিখে সুর দিতেন। আসামের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূচনা হয় এক শিশুশিল্পী হিসেবে। বিখ্যাত গীতিকার, নাট্যকার, লেখক ও প্রথম অহমিয়া চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। তাঁর ‘ইন্দুমালতী’ ছবিতে ‘বিশ্ববিজয় নওজোয়ান’ নামের একটি গান গেয়েছিলেন ভূপেনদা। তাঁর কিছু বিখ্যাত রচনা ছিল আমেরিকান ব্ল্যাক স্পিরিচুয়ালিটি অবলম্বনে। তিনি পল রোবসনের কাছ থেকে শিখেছিলেন। পাঁচের দশকের প্রথম দিকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাকাকালীন বন্ধুত্ব করেছিলেন পল রোবসনের সঙ্গে। তার বিখ্যাত গান ‘বিস্তীর্ণ পারোরে’, বাংলায় ‘বিস্তীর্ণ দু’পারের, অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও…’ পল রোবসনের গাওয়া “ওল’ম্যান রিভার” গান থেকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। পথের গান, নিপীড়িত মানুষের গান, জীবনমুখী গান এবং প্রতিবাদী গান। রাতারাতি বাংলার সংগীতপিপাসু বুদ্ধিজীবীদের গুরু হয়ে উঠলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সর্বজনীন ন্যায়বিচার এবং সহানুভূতির থিমের ওপর ভিত্তি করে তাঁর গান আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে।

একখানা মেঘ ভেসে এলো আকাশে, একঝাঁক বুনোহাঁস পথ হারালো

শীত শীত সকালে, নীল আকাশে অসংখ্য পাখি অ্যারোহেড ফর্মেশনে উড়ে যাচ্ছে পুবের দিকে। নিচে মানুষের চেয়ে উঁচু লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে তিনটি হাতির পিঠে আমরা ক’জন। আসামের বন্ধুরা আমাকে কাজিরাঙ্গা-তে জঙ্গলে বাঘ আর গন্ডার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। দিনের শেষে ওখানকার ‘ওয়াইল্ড গ্রাস’ রিসর্টে রাত কাটানোর ব্যবস্থা। জঙ্গলের বড় গাছের ফাঁকে কাঠের উঁচু মাচানের উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে খাদ্য-পানীয় আর উল্লাস। আর সেই সঙ্গে গান। গাড়ির পিছনে হারমোনিয়াম নিয়ে যেতে ভোলেনি আমাদের বন্ধুরা। অনেক রাত অবধি শুধু জ্যোতি সংগীত (জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার গান) আর ভূপেন সংগীত।

……………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………….

গুয়াহাটিতে গেলে ভূপেনদার বাড়ি নিজরাপার এলাকায় এমনি ঘুরে বেড়িয়েছি। বিশাল ব্রিজের ওপর থেকে, পাশাপাশি পাহাড়ের মাথা থেকে, উঁচু জঙ্গলের মধ্যে থেকে বিভিন্নভাবে বারবার দেখেছি ব্রহ্মপুত্র নদ আর তার রূপ। এপার-ওপার করেছি অকারণ। ব্রহ্মপুত্রের বুকে নৌকাবিহারে দেখেছি বিশাল জলরাশি আর রাতের অন্ধকার।

গুয়াহাটির আর্ট কমপ্লেক্স ‘কলাক্ষেত্র’ দেখতে গিয়েছিলাম। যেখানে আছে ‘ভূপেন হাজারিকা মিউজিয়াম’। রাখা আছে তাঁর ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসপত্র, পুরস্কার ইত্যাদি। পুরস্কার বলতে কী নেই সেখানে! সংগীত নাটক একাডেমি, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে, আসামরত্ন এবং মরণোত্তর ‘ভারতরত্ন’। যাবতীয় কিছু মিউজিয়ামের জন্য দেওয়ার সময় নিজের কাছে রাখা ব্যক্তিগত জিনিসগুলোর মধ্যে একটি জিনিস আর একবার বুকে ধরে আলিঙ্গন করেছিল কল্পনা। সেটা মুম্বইয়ের রিদ্ম হাউস থেকে প্রথম কেনা ভূপেন হাজারিকার সেই গ্রামোফোনের এল পি রেকর্ডখানা।

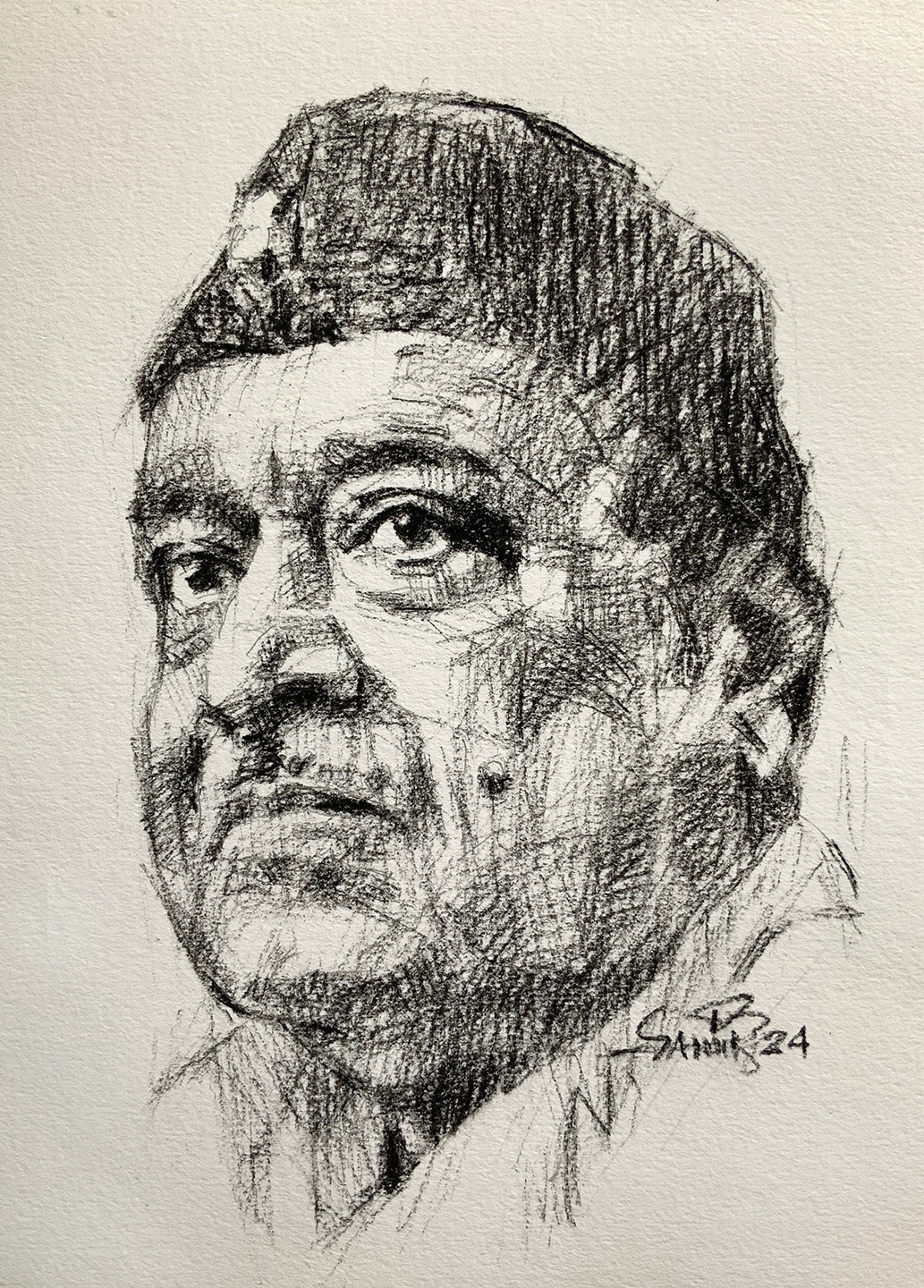

এখানে একটি মুখকে উজ্জ্বল করতে গিয়ে আরেকটি মুখে আলো ফেলেছি। সে মুখেরও কিছু দাম কম নয়। বহু পুরস্কৃত রচয়িতা, চিত্রনাট্যকার এবং চলচ্চিত্র নির্দেশক। একটি জীবন গড়তে আরেকজনের সারাটি জীবন চলে যায়। প্রবাদ: সমস্ত সফল পুরুষের পিছনে থাকে নাকি কোনও নারীর অবদান। তার প্রকৃত উদাহরণ কল্পনা লাজমি। ওই বিশাল জীবন ওই ব্যাপ্তির মধ্যে আমি কখনও প্রবেশ করতে পারিনি। শুধুমাত্র ধন্য হই এই ভেবে– আমি ভূপেনদাকে চিনতাম।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৫: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved