বিজ্ঞানকে বোঝা এবং এই বিষয়ে জড়িত হওয়ার পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সমর বাগচী। জনগণের বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে তাঁর অনেক প্রবন্ধ, আলোচনা এবং কর্মশালা ছিল। তিনি দূরদর্শনে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সায়েন্স কুইজ প্রোগ্রাম ‘কোয়েস্ট’-এর হোস্ট হিসাবে পার্থ ঘোষের সঙ্গে টেলিভিশনে একজন অতি পরিচিত মুখ ছিলেন।

১২.

এবার রাজপ্রাসাদের কাহিনি। আমার কলকাতা জীবন ১৯৭০-এর গোটা দশক জুড়ে। সে দশক আমাদের ইতিহাসের দশক। যন্ত্রণায়, সৃজনশীলতায়, ভয়ে-ভাবনায়, শিল্প-সাহিত্যে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে আমাদের বোধের দশক। আমার গ্রাম্য পরিবেশ থেকে নাগরিক জীবন। যে রাজপথের বুকে হেঁটেছি, যে শহর আমাকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছে, গ্রাম থেকে সে শহরে এসে প্রথম থেকেই সারাদিন প্রাসাদে বসবাস। যার যা অদৃষ্ট। কলকাতার জাদুঘরের প্রাসাদোপম অট্টালিকার এক অংশে আমাদের আর্ট কলেজ। গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট। সে ছিল আমার প্রথম প্রাসাদ। শিক্ষা শেষে অল্প দিনেই কর্মজীবনে চলে আসা আর এক প্রাসাদে। ১৯৭৬ সাল। প্রাসাদের অন্দরমহলের পেটে, কাঠে, কংক্রিটে, আলোয়-অন্ধকারে কত গল্প! তার কোনও হদিশ পাবে না কেউ বাইরে থেকে। সেই গলি ঘুপচির, আনাচ-কানাচের, সুখ আর দুঃখের কথা আজ বলব। দ্বিতীয় প্রাসাদ নিয়ে প্রথম গল্প।

বিড়লা মিউজিয়াম। আমার কর্মভূমি, আমার কাছে পুণ্যভূমি। ১৯-এ গুরুসদয় রোড। বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়াম। এককালে সম্পত্তিটা ঠাকুর পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মির্জা আবদুল করিমের কাছ থেকে কিনেছিলেন। প্রাথমিক জীবনের বেশিরভাগ সময়, মীরা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচ সন্তানের মধ্যে চতুর্থ, এই বাসভবনে শৈশব কাটিয়েছেন। পরে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে সম্পত্তিটা হাতফেরত হয়ে আসে শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লার কাছে। নাম হয় ‘বিড়লা পার্ক’।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, জার্মানিতে মিউনিখের ‘ডয়েচ মিউজিয়াম’ সফরের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমাদের নাগরিকদের অংশ নেওয়ার জন্য ভারতে তেমন একটা মিউজিয়াম তৈরির কথা ভাবেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী আর বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, এই আইডিয়াটাকে সমর্থন করলেন। বিড়লা পার্কের দুর্দান্ত প্রাসাদ এবং কলকাতার সমৃদ্ধ বালিগঞ্জ পাড়ার বিশাল জমি একটি শিল্প ও প্রযুক্তির মিউজিয়াম তৈরির জন্য পণ্ডিত নেহরু অনুদান পেয়ে গেলেন জি ডি বিড়লার কাছ থেকে। বিড়লা মিউজিয়াম নাম হলেও আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রতিষ্ঠানের এটাই হল স্থান-কাল-পাত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

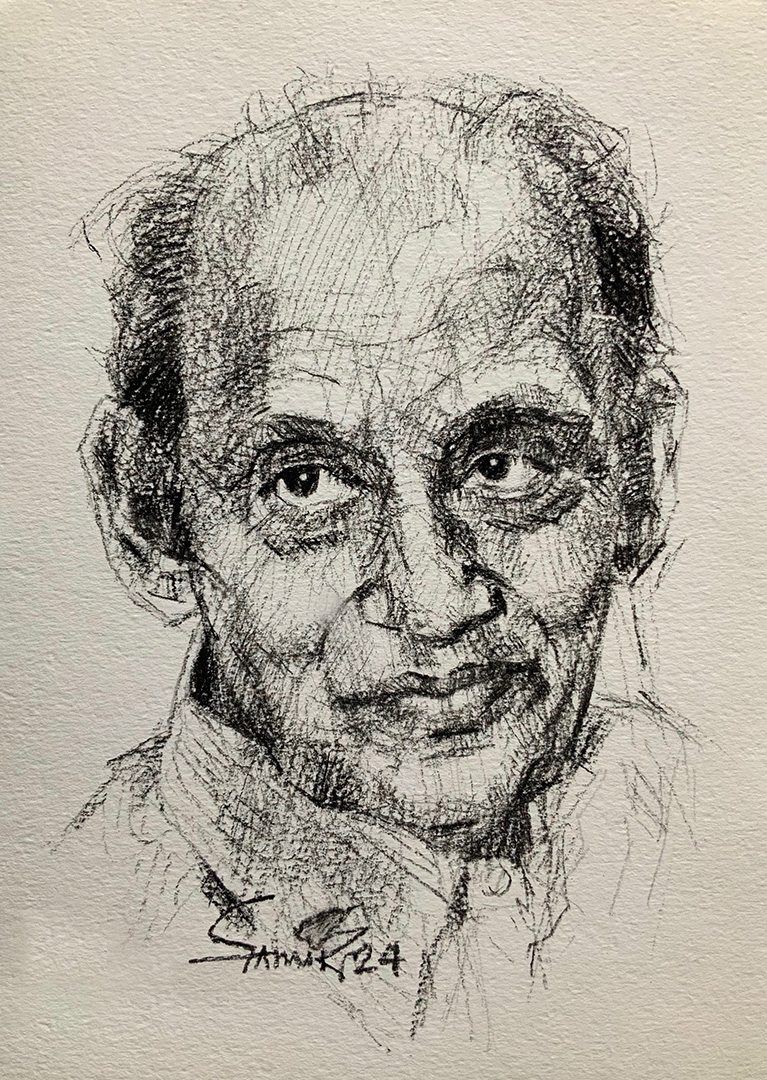

এখন আসি আমাদের এবারের মুখ এবং তাঁর পরিমণ্ডলে। সমর বাগচী। যদিও মিউজিয়ামের পরিকল্পনার জন্য এবং কর্মকর্তা হিসেবে অমলেন্দু বোসকে পেয়েছিলাম শুরুতে, তবে তাঁকে মাপ-জোখ করার মতো জ্ঞান-গম্যি তখন আমার ছিল না। অস্পষ্ট মুখ। বিড়লা মিউজিয়ামের ডিরেক্টর, মিস্টার বাগচী– আমার কর্মজীবনে বস। একজন বিজ্ঞান শিক্ষাবিদ, পরিবেশবাদী এবং জনগণের অধিকার সম্পর্কে ষোলোআনা সচেতন। তাঁর আমলে ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক জগৎ, মার্কস এবং গান্ধীর অনুপ্রেরণায় তিনি ভারতে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান শিক্ষায় একটা পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিহারের পূর্ণিয়ায় জন্মে, দুমকায় সাঁওতাল পরগনায় পাহাড়ের কোলে কৈশোর কাটিয়ে যিনি কলকাতায় এলেন, তাঁকে বুঝতে কোনও সমস্যা হয় না। সংগীত অথবা কবিতাই তাঁর আশ্রয় হওয়ার কথা। তাই হয়েও ছিল। ফলত ওঁর স্নেহের ছায়ায় আমরা গাছেরও খাচ্ছি, তলারও কুড়োচ্ছিলাম।

শিল্পপ্রেমী এই মানুষটিকে অফিসের বাইরেও যত্রতত্র দেখা যেত। সে সিনেমা থিয়েটার হোক বা সংগীত কিংবা চিত্রকলা প্রদর্শনী। এমনকী, অফিসের মধ্যেও সহকর্মীদের নিয়ে নাচ-গান-নাটক প্রায়ই লেগে থাকত। বন্ধুভাবাপন্ন মানুষটি এমনই মিশুকে ছিলেন যে, মিস্টার সমর বাগচী কিংবা বাগচী সাহেব না বলে সরাসরি ‘সমরদা’ বললেই যেন বেশি খুশি হতেন। এমনই সে সম্পর্ক যে অফিসের সহকর্মীদের পরিবারের সকলেরই উনি পরিচিত এবং প্রিয় মানুষ ছিলেন।

নিজে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইনস, ধানবাদ থেকে মাইনিং শিক্ষা। তাই ওঁর সবচেয়ে প্রিয় যে প্রদর্শনকক্ষ, সেটি ছিল আমাদের এই মিউজিয়ামে কয়লাখনির আদলে আন্ডারগ্রাউন্ডে অর্থাৎ, আমাদের মিউজিয়াম বিল্ডিংয়ের নিচেই একটি মিনি কয়লাখনি। যেখানে মানুষকে নামিয়ে খনির ভেতরের চেহারার একটা ধারণা দেওয়া, কীভাবে কয়লা কাটে, মানুষ কাজ করে সেখানে, রেল পেতে সেগুলোর পরিবহণের ব্যবস্থা, সেখান থেকে লিফট করে কীভাবে খনি থেকে মাটির ওপরে তুলে দেওয়া হয় সেই কাটা কয়লা– এ সমস্তই দর্শকদের দেখানো। একটা খনির ভেতরের পরিষ্কার ছবি।

………………………………

আমার চোখের সামনে বাগচী সাহেবকে একদিন দেখলাম যে, একটা সবুজ রঙের লাউডগা সাপকে উনি পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। কিছুক্ষণ পরে হাতে কামড়ে ধরে সাপটা আর কামড় ছাড়ে না। সাপের মুখের পাশে আঙুলের টোকা দিতে লাগলেন বাগচী সাহেব এবং পরে সাপটা ছেড়ে দেয়। যেখানে কামড়েছিল সেখান থেকে রক্ত বেরতে শুরু করলে উনি বললেন, ‘ও কিছু নয়, একটু ডেটল লাগালে ঠিক হয়ে যাবে।’

………………………………

মিউজিয়ামের বাইরে আমাদের আরেকটি জনপ্রিয় জিনিস হল আউটডোর এগজিবিশন আর গার্ডেন এগজিবিট। সেইখানে নানারকম খেলা এবং তার পিছনে বিজ্ঞান বোঝানোর আয়োজন। মিস্টার বাগচী তারই মধ্যে পশুপাখি নিয়ে শুরু করেন অ্যানিম্যালোরিয়াম। যোগ করলেন বড় বড় চৌবাচ্চার মতো আস্তানা। তার মধ্যে কিছু শুকনো গাছ ইত্যাদি লাগিয়ে নানা রকমের সাপ রাখা পরবর্তীকালে ময়ূর, খরগোশ বা অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার। এই অ্যানিম্যালোরিয়ামে সাপের ব্যাপারটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তার তত্ত্বাবধানে ছিলেন দীপক মিত্র নামে এক ব্যক্তি। তিনি সাপ বিশারদ। ওঁর নিজের সাপ এখানে রাখা হত আর সাপ নিয়ে নানারকম লেকচার দিতেন। সাপের চরিত্র, নির্বিষ এবং বিষাক্ত সাপ কীভাবে চিনতে হয়, সাপের বিষ কী কী কাজে লাগে ইত্যাদি। জেনেছিলাম বিষাক্ত সাপে কামড়ালেই যে মানুষ মরে যাবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। সাপের বিষের একটা পরিমাণ চাই মানুষ মরতে। এইখানে আমার চোখের সামনে বাগচী সাহেবকে একদিন দেখলাম যে, একটা সবুজ রঙের লাউডগা সাপকে উনি পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। কিছুক্ষণ পরে হাতে কামড়ে ধরে সাপটা আর কামড় ছাড়ে না। সাপের মুখের পাশে আঙুলের টোকা দিতে লাগলেন বাগচী সাহেব এবং পরে সাপটা ছেড়ে দেয়। যেখানে কামড়েছিল সেখান থেকে রক্ত বেরতে শুরু করলে উনি বললেন, ‘ও কিছু নয়, একটু ডেটল লাগালে ঠিক হয়ে যাবে।’

বিস্ময় এবং বিজ্ঞান, এমনই একটা ধারণা থেকে যেন শুরু হয়েছিল এই মিউজিয়ামের চরিত্র। এই মিউজিয়ামের বৈশিষ্ট্য, যেটা আর অন্য কোনও মিউজিয়ামের নেই সেটা হল, কোনও প্রদর্শিত বস্তুর সামনে ‘ডু নট টাচ’ বোর্ড লাগানো হয় না। বেশিরভাগ মিউজিয়ামে যা কিছু দেখানো হয়, তা শো-পিস। ক্যাবিনেটের মানে কাচের বাক্সের মধ্যে বন্ধ করা থাকে। এখানে সবটাই হাত দিয়ে নিজের মতো করে দেখা যায়। এই যে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে, নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে এমনকী, কোনও এগজিবিটের মধ্যে ঢুকেও তাকে দেখা এবং বোঝা, এমন চমৎকার বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন আর কোথায়ও পাওয়া যাবে না। হাতে-কলমে, খেলার ছলে বিজ্ঞান শেখার এই যে ব্যবস্থা, সেটা ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় জার্মানিতে ডয়েচ মিউজিয়াম দেখে পরিকল্পনাটা মাথায় রেখেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি কলকাতায় বিড়লা মিউজিয়াম। এটা আমার কাছে এখন ভীষণ পরিষ্কার, তার কারণ পরবর্তীকালে মিউনিখের ওই ডয়েচ মিউজিয়াম নিজে চোখে দেখে এসেছি।

প্রাসাদের বাইরেটা যতটা ভারী ভেতরে কিন্তু মজাই মজা। বিজ্ঞান মিউজিয়াম বলতে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-ম্যাথম্যাটি

তবে কঠিন বিজ্ঞান কি ছিল না? তা তো ছিলই। টেকনোলজির অনেকগুলো জিনিসই লোককে মোহিত করত, তার মধ্যে একটা হচ্ছে টেলিভিশন। একটা ছোট টেলিভিশন স্টুডিও, সেখানে ক্যামেরার সামনে দর্শকদের বসিয়ে গান গাইতে, কবিতা আবৃত্তি করতে দেওয়া হয়। সেটা আবার রিসেপশন এলাকায় বা দূরে অন্য কোথাও লোকেরা টেলিভিশন মনিটারে দেখতে পারে। সেটা দেখে দর্শকরা খুব অবাক হয়ে যেত। সবচেয়ে আশ্চর্যের, কলকাতায় কেউ তখন টেলিভিশন দেখেনি, দূরদর্শন চালু হয়নি। আরও একটা মজার এগজিবিটের কথা বলি, যেখানে ভবিষ্যতে টেলিফোনে কথা বলার সময়ে অপর প্রান্তের মানুষটার ছবিও দেখা যাবে এবং মুখোমুখি টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ হবে এরকম একটি টেলিফোন যন্ত্রের মডেল। একটা টেলিফোন টেবিলে রাখা এবং তার পিছনে দেওয়ালে ছোট করে কেটে একটা মিনি মনিটর তার উপরে ছোট্ট একটা লুকোনো ক্যামেরা। ফোন করলে অপর প্রান্তের মানুষটাকে মনিটরে দেখা যেত আর এদিকের মানুষকে অপর প্রান্তে। এগজিবিট বোঝানোর লেবেলে কমিকসের মতো করে ছবি এঁকেছিলাম। মা টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছে ছেলেকে, ‘কী করছিস?’ ছেলে মাকে উত্তর দিচ্ছে, ‘আমি হোমওয়ার্ক করছি।’ অথচ ছেলেটি ব্যাট আর বল নিয়ে ঘরে ক্রিকেট খেলছিল। মনিটরে যখন দেখা যায় তখন তো ফোনে মিথ্যে কথার দিন ফুরল। আজকে দেখছি আমাদের হাতে হাতে মোবাইল ফোন। তাতে দেখছি একটি মনিটর আর মাথার উপর ছোট্ট একটি ক্যামেরা। অপর প্রান্তের মানুষটাকে দিব্যি দেখে কথা বলছি ভিডিও কলে। কল্পনা কত দ্রুত সত্যি হয়ে যাচ্ছে আমাদের চোখের সামনে।

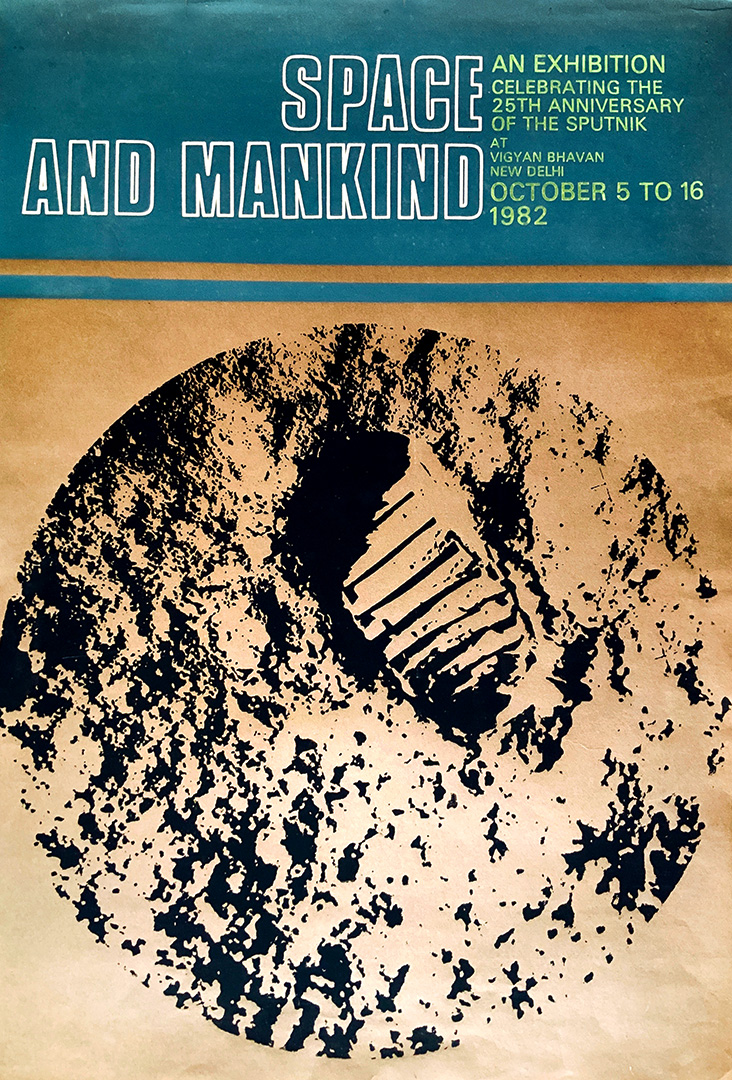

বিজ্ঞান শিক্ষাকে বইয়ের বাইরে নিয়ে আসার জন্য যেমন এই বিজ্ঞান মিউজিয়াম, তেমনই মিউজিয়ামের চার দেওয়ালের বাইরেও বিজ্ঞানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিস্টার বাগচীর অসাধারণ পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা ছিল। গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষের হাতের কাছে বিজ্ঞান প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়ার জন্য মোবাইল সায়েন্স বাস। সেই সঙ্গে শিক্ষিত গাইড লেকচারার পাঠিয়ে কৃষি, স্বাস্থ্য এবং নানা বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা। সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা ছাড়াও ছিল ‘স্কাই অবজারভেশন প্রোগ্রাম’। তার জন্য টেলিস্কোপ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে রাতের আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র দেখানোর ব্যবস্থা। স্কুলের জন্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ সায়েন্স কিট বানিয়ে লোন সার্ভিস আর বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য আলাদা করে ‘টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম’। বিজ্ঞানকে বোঝা এবং এই বিষয়ে জড়িত হওয়ার পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সমর বাগচী। জনগণের বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে তাঁর অনেক প্রবন্ধ, আলোচনা এবং কর্মশালা ছিল। তিনি দূরদর্শনে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সায়েন্স কুইজ প্রোগ্রাম ‘কোয়েস্ট’-এর হোস্ট হিসাবে পার্থ ঘোষের সঙ্গে টেলিভিশনে একজন অতি পরিচিত মুখ ছিলেন।

আর ছিল সায়েন্স ফেয়ার। যেটাকে বলা হত পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির বা বিজ্ঞান মেলা। মেলা চলাকালীন সে ক’দিন বাগচী সাহেব নিজের কেবিনে থাকতেন না। সারাদিনই প্রায় মেলার মাঠে পড়ে থাকতেন। পূর্বাঞ্চলের দূর-দূরান্ত থেকে, যেমন নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে নানা চেহারার ছাত্র-ছাত্রী তাদের বিজ্ঞান বিষয়ক মডেল নিয়ে এই বিজ্ঞান মেলাতে অংশ নিতে আসত। মনে পড়ছে একবার এক ছাত্র ‘মুড়ি মেকিং মেশিন’ বানিয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া গ্রামে বাঁশ দিয়ে নলকূপ বানানো কিংবা কৃষি ক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মেলায় দেখতে পেতাম। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে একটু বড় যারা সায়েন্স ক্লাব করত, তারাও তাদের কীর্তিকলাপ নিয়ে হাজির হয়ে যেত এই মেলাতে। সেখানে দেখেছি লাইসেন্সধারী শখের রেডিও ক্লাবের একটা দল। যাকে বলা হত ‘হ্যাম রেডিও স্টেশন’ তেমন একটা কর্মশিবির খোলা হত। সেখানে দূরদূরান্তে রেডিও যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সংবাদমাধ্যমের বাইরে ওরা ছোট ছোট দুর্গম এলাকায় দুর্গতদের ত্রাণের কাজে সাহায্য করত। সেই যোগাযোগ মূলত করা হত ‘মোর্স কোড’-এ অর্থাৎ টরে টক্কা মেশিনের সাহায্যে, যেটাকে পোস্ট অফিসে ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে একসময় ‘টেলিগ্রাম’-এ খবর পাঠানোর জন্য।

আমার কাজের ঘর, আমাদের আর্ট ডিপার্টমেন্ট হয়ে উঠেছিল শিল্পের গবেষণাগার। স্কেল বজায় রেখে বাড়ি গাড়ি ব্রিজের বড় থেকে ছোট করে থ্রি ডাইমেনশনাল মডেল তৈরির কাজ এখানেই শিখেছিলাম। কার্ডবোর্ড বা খুব নরম জাতের এক প্রকার কাঠ দিয়ে আমরা এই মডেল বানাতাম। তার সঙ্গে ছোটখাটো যোগ হত ধাতুর টুকরো, তার, সুতো,কাঠি-কুটি, বোতাম, কী না কী! আমি যখন এখানে কাজে ঢুকি তখন আর্ট ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য সহকর্মী সবাই বুড়ো। আমি একেবারে টাটকা নতুন খোকা। ঢুকলাম নতুন কাজ করার মন নিয়ে, টগবগে আধুনিক। সবসময় নতুন কিছু করার জন্য হাত চুলকায় মাথা চুলকায়, তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকে। শিল্পের মানুষ এবং বিজ্ঞানের মানুষ দু’দলের মাঝখানে আমি একটি মজার বস্তু। অফিসের কাজ খেলা খেলা। আনন্দের শেষ নেই, সব কিছুই নতুন শিখছি নতুন নতুনরকম নাম। মডেল, ডায়োরামা, ট্যাক্সিডার্মি। অফিসের কাজেও যত মজা পাচ্ছি অফিস কেটে বাইরেরটাও ঠিক তেমনই। দিনরাত মিলিয়ে তখন ঘুম হত না। আমাদের অফিস আর পাঁচটা সরকারি অফিসের মতো ছিল না।

আর্ট ডিপার্টমেন্টে শিল্পীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সত্যিকারের গুণী মানুষ এবং ভীষণ দক্ষ। সায়েন্স মিউজিয়ামে সব কিছুই সাইন্টিফিক। শিল্পীরা বিজ্ঞান মিউজিয়ামে বিজ্ঞানমনস্ক। অংকেও পণ্ডিত। হাসি-ঠাট্টার অভাব ছিল না। ক্যান্টিনের চা তখন ছিল ৫ পয়সা। প্রত্যেকেই তার পাশের টেবিলের কাউকে পার্টনার বানিয়ে সেটাকে ফিফটি-ফিফটি করে নিতেন। এই যে একটাকে ভাগ করে দুটো, এ তো ভগ্নাংশ। ভাগনাংশ বললে আরও ভালো হয়। কারণ, এই মামাবাড়ি ভাবটাই সরকারি অফিসের মজা। যে চা দেয়, সে বেচারা লজ্জার খাতিরে গ্লাসে অর্ধেকের একটু বেশিই দিয়ে দিত। পাঁচ পয়সা দু’ভাগ করার ঝামেলা? সমস্যা নেই, সকালে একজন বিকেলে অন্যজন। ফিফটি-ফিফটির দ্বিতীয় উদাহরণ সিগারেট। একজন বর্ষীয়ান সহকর্মী সিগারেট কম খাবার ইচ্ছায় অর্ধেক খেয়ে প্যাকেটে রেখে দিতেন। ওঁকে বললাম, ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর জানেন কিন্তু পোড়া সিগারেট খেলে দশগুণ বেশি ক্ষতি সেটা জানেন কী? পরের দিন, দেখি সিগারেটটাকে টেবিলের ওপরে রেখে যত্ন করে মাপছেন। সাত সেন্টিমিটার। সাতকে অর্ধেক করা আবার ঝামেলা। মিলিমিটারে ফেলে পঁয়ত্রিশে পেনসিল দিয়ে সিগারেটের গায়ে দাগ। তারপরে পেনসিল কাটার ব্লেড দিয়ে সেটাকে সাবধানে দু’-টুকরো করা হল। সকালে প্রথম কাজ এই অপারেশন। তারপর সারাদিন মিনি সিগারেট।

শিল্পীদের মধ্যে একজন ছিলেন সূক্ষ্ম কাজে ওস্তাদ। ব্লেডের দ্বিতীয় খেলটি তিনি দেখাতেন। ব্লেড দিয়ে কাঠের উপর থেকে সাবধানে কেটে শেষে বারুদের অংশে আলতো করে চাপ দিয়ে দেশলাই কাঠিকে দু’খানা করে দু’বার জ্বালাতেন। ওই হাফ কাঠিটা দিব্যি সরস্বতীর হাতের একটা মিনি বীণার মতো দেখতে লাগত। বারুদের দিকটা দেশলাইয়ের গায়ের দিকে করে কাটা কাঠের দিকে আঙুলের চাপে ঘসে সিগারেট ধরিয়ে ফেলতেন অনায়াসে। বিজ্ঞানসম্মত মিতব্যয়ী অনেকেই ছিলেন। আর একটা বলে প্রসঙ্গ পাল্টাই। তিনি অফিসে আসার সময় স্টেশনে নেমে একজোড়া জুতোর ফিতে কিনে এনেছেন। ফিতেটা একটু বেশি চওড়া মনে হচ্ছিল। সকালে চায়ের পরে তিনি সেটাকে নিয়ে সূক্ষ্ম শিল্পে লড়ে যাচ্ছেন দেখছি। অতি সাবধানে কেটে পুরোটা ফিতেটা লম্বায় চিরে ফেললেন। মানে, একটা কেটে হয়ে গেল একজোড়া ফিতে। ওয়ার্কশপ থেকে আবার পাতলা কপারের টুকরো নিয়ে এসে ফিতেগুলোর চারটে মুখ সুন্দর করে মুড়েও দিয়েছেন। বললাম, এইভাবে পাতলা করার জন্য তো টিকবে না বেশিদিন। লাভটা কী হল? উনি বললেন, ‘অংকটা এরকম নয়। ধরো, দুটো যদি চলে বারো মাস, হাফ করে কাটলে সেটা বারোমাস চলে না ঠিকই, তবে ছ’মাস নয় চলবে অন্তত আট মাস। তাই দুটো ফিতে মিলে বারো মাসের জায়গায় চলবে ষোলো মাস।’

আর্ট ডিপার্টমেন্টের মানুষজন যতটা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠেছিল ততটা বিজ্ঞানের মানুষকে আমরা শিল্পমনস্ক করে তুলতে পারিনি। বিজ্ঞান বিষয়ক মিউজিয়াম তাই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে আসা অনেক মানুষ কিন্তু তারা বিজ্ঞানী যাকে বলে, তা নয়। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কোনও উদ্ভাবনী ক্ষমতা, আবিষ্কারের কোনও ক্ষমতা নেই। তাদের মধ্যে শুধু আছে বই পড়া বিদ্যে প্রয়োগ করার একটা কৌশল। অন্যদিকে, আমাদের ডিপার্টমেন্টে এগজিবিট ডিজাইনিংয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় কিন্তু গ্রাফিক এরিয়ায় মানে পাবলিকেশন, পোস্টার ডিজাইন, হোডিং-সাইনবোর্ড ইত্যাদি যে বিজ্ঞাপন জাতীয় কাজ সেই কাজগুলো একেবারেই সরকারি অফিসের মতো হচ্ছিল। ধরা যাক, একটা পোস্টার, সেখানে যদি একটি বাঘ বিষয়ে এগজিবিশন হয় তাহলে বাঘের একটা ছবি ঠিক মাঝখানটায় লাগিয়ে ওপরে আর নিচে কবে, কোথায় ইত্যাদি টেক্সট। হয়ে গেল। নতুন আধুনিক কিছু করতে গেলে বাধাটা দু’দিক থেকে। প্রথমত, আমি যেটা ডিজাইন করছি সেটাতে আমার ডিপার্টমেন্টাল বসের সায় চাই। তিনি পছন্দ করলেই হল না, কাজটাকে তাঁর ওপর মহলের অফিসার, সায়েন্সের লোক তা দেখবেন। একটা উদাহরণ দিই, গ্রামোফোনের শতবর্ষ হচ্ছে সেবার। পোস্টারের ডিজাইনে গ্রামোফোন এবং তার সঙ্গে ধুতরো ফুলের মতো চোঙাটা মানে লাউড স্পিকারটা বডি থেকে ঘুরিয়ে আকাশমুখী করেছিলাম। শব্দ বেরনোর জায়গা থেকে অক্ষর বেরিয়ে আকাশে লেখা হয়ে গেল ‘গ্রামোফোনের শতবর্ষ’। ডিজাইনটা পছন্দ হল না। বিজ্ঞানের কর্তা ব্যক্তি বললেন, গ্রামফোনের চোঙাটা ডানদিকে বাঁদিকে গোল করে যত খুশি ঘোরাও আকাশ দিকে উঠবে না। টেকনিক্যালি ওটা ওপরের দিকে যায় না। অতএব ভুল বিজ্ঞান। আমি পোস্টার ডিজাইনের যে একটা যুক্তি আছে, সেটা বোঝাতে পারলাম না। পোস্টারের যে একটা ভূমিকা আছে, তা দিয়ে কাজ হাসিল করার জন্য ডিজাইনের একটা দায়িত্ব আছে অনেক দিনই তা বোঝাতে পারিনি। আর একবার মোটিফ হিসেবে আমাদের আঙুলের ছাপটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। এটা সব মানুষেরই আলাদা আলাদা। পোস্টারে বড় করে ওটা ব্যবহার করেছিলাম। বড়কর্তারা আমাকে রীতিমতো প্যাঁক দিয়েছিলেন। ওটা দেখে জনসাধারণ নাকি ভাববে, মিউজিয়ামের সব লোক মূর্খ, নাম সই করতে পারে না, টিপ সই করে। এ ধরনের গল্প আমার ২০ বছরের কর্মজীবনে শত শত।

শুরুতে বলেছিলাম, এই প্রাসাদ আমার কর্মভূমি, বহু মহান মানুষের পাদস্পর্শে ধন্য আমার কাছে পুণ্যভূমি। দু’-চারটে কথা সে ব্যাপারেও বলছি। শিল্পের এলাকার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, যেমন বিখ্যাত জাপানি চিত্রশিল্পী কাকুজো ওকাকুরা, ঠাকুরদের অতিথি হয়ে এসেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যও এটি একটি অনন্য ল্যান্ডমার্ক। জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে ছিল জি ডি বিড়লার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় এবং পণ্ডিত মদন মোহন মালবিয়াকে বিড়লার কাছে নিয়ে এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। চিন প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাই-শেক মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এই বিড়লা পার্কে।

শ্রীরামপুরের মানুষ নবকৃষ্ণ গুঁই, বউবাজারে যার মিষ্টির দোকানের জন্যই আমরা এই নামটার সঙ্গে পরিচিত, তাঁর ছেলে নন্দলাল ছিলেন আমাদেরই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেওয়ার পরিবর্তে, নন্দলাল তৎকালীন গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট-এ (এখন গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট) ভর্তি হয়ে একজন শিল্পী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরে হয়েছিলেন স্থপতি। বিড়লা মিউজিয়ামের যে প্রাসাদের কথা বলছি এই চেহারাটা কিন্তু ঠাকুর পরিবারের বাড়ির নয়। পুরো বাড়িটাই ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং নন্দলাল গুঁই-এর ‘এন গুইন অ্যান্ড কোং’-এর ডিজাইন এবং তদারকিতে মূলত ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর আশ্রয়ে তৈরি হয় আজকের এই প্রাসাদ।

………………………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………………….

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই প্রাসাদের কিংবা মিউজিয়ামের কাণ্ডকারখানা বিশাল। যেটুকু বললাম তার পুরোটাই বাগচী সাহেবের আমলে। আমার শিল্প এবং বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি উনিই সামলাতেন। অফিসের বাইরে আমার ব্যক্তিগত শিল্পচর্চাতেও ওঁর অগাধ উৎসাহ। যতবার ট্যুরে অন্য শহরে দেখা হয়েছে, দেখেছি ওঁর কোথাও বন্ধুর অভাব নেই। অফিসের বাইরে কোথাও আড্ডা মানেই সঙ্গে কিছু কবিতার বই। পড়তে এবং পড়ে শোনাতে। মিউজিয়াম আমার কর্মস্থল ছিল না, ছিল নতুন বিষয়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখান থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক কিছু জানলাম, এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি ঋণী। তারপর একদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলাম, শহর ছেড়েও। না মিউজিয়াম ছেড়ে নয়, বিজ্ঞান ছেড়ে নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অন্য শহরে। শুরু হল উচ্চতর বিজ্ঞান নিয়ে নতুন প্রবাস জীবন।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৫: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved