একদিন একটা মজা হয়েছে। হালকা পেনসিলের ড্রইং করে নিয়ে কালো কালিতে কাজটা শুরু করলেন। দারুণ সুন্দর হল কাজটা! তারপরে হঠাৎ কী মনে হল ইরেজারটা নিয়ে শুকোনোর আগেই পেনসিলের লাইনগুলো মুছতে গিয়ে কাঁচা কালি ইরেজারের ঘষা লেগে গেল ধেবড়ে! মুহূর্তে কাগজখানা কুঁচকে ফেলে দিলেন ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। আমি বললাম, ওটা তো একটু সাদা পোস্টার কালার দিয়ে মেরামত করে নেওয়া যেত। তখনকার দিনে কালি-কলমের কাজে সামান্য ভুলভ্রান্তি সাদা পোস্টার কালার দিয়েই মেরামত করে নেওয়া হত, ব্লক মেকিং-এ গিয়ে ঠিক হয়ে যেত। উনি বললেন, আমি কি ড্রইংকে ভয় পাই?

৪.

চণ্ডীদার হাত ধরে আমার প্রথম আনন্দবাজার পত্রিকায় ঢোকা। সে সময়ে আনন্দবাজারের মধ্যে ঢুকে পড়া ছিল সত্যিই ভীষণ কঠিন কাজ, তাও আবার চণ্ডীদার কাজের ঘরে। তখন একটা ঘরে আরও অনেক লোক পাশাপাশি টেবিলে কাজ করতেন। সেই কাজের ঘরে ঢোকা মানে তো রান্নাঘরে ঢুকে পড়া। সংবাদপত্রের অফিসে সব কিছু সবার জন্য নয়, একটা সাবধানতা, একটা গোপনীয়তার ব্যাপার। আমি গেছিলাম আনন্দবাজারে খবরের কাগজ কীভাবে ছাপা হয়, তাই দেখতে। ও বাবা! এ তো কেঁচো খুঁড়তে সাপ! চণ্ডীদার ঘরে গিয়ে দেখলাম যে, সেখানে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় কমিক্স অরণ্যদেব আর যাদুকর ম্যানড্রেক। যেটা বিদেশে ‘ফ্যান্টম’ নামে বিখ্যাত– তার আনন্দবাজারের নাম ‘অরণ্যদেব’। বিদেশ থেকে ছবিগুলো আসে এবং স্পিচ বেলুন-এর মধ্যে ইংরেজির তরজমা করে বাংলায় লেখা হয় সংলাপ। দেখলাম পাশের টেবিলে সেই কাজটা চলছে এবং করছেন অর্ধেন্দু দত্ত– উনি গ্রাফ এবং ম্যাপও করতেন। আরেকজন বিখ্যাত মানুষ পাশের ঘরে, তিনি পূর্ণেন্দু পত্রী। তৎকালীন আনন্দবাজারের শিল্পনির্দেশক মানে শিল্প বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। তিনিও একটি ভীষণ বড় মাপের মানুষ অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে সর্বগুণসম্পন্ন একজন অতি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। অল্পদিনে ওঁর সঙ্গেও আলাপ হল। আনন্দবাজারে তখনও অফসেট প্রিন্টিং পদ্ধতিতে ছাপা শুরু হয়নি, চলছে লাইনোটাইপ।

এই যে কার্টুন, আমরা বাংলায় বলতাম ‘ব্যঙ্গচিত্র’ তার আবার নানা নাম। পকেট কার্টুন, এডিটোরিয়াল কার্টুন ইত্যাদি। রাজনৈতিক আর সামাজিক কার্টুন যে আলাদা– এসব তখন আমরা কিছুই জানতাম না, তার একটা ধারণা হল। চণ্ডীদা একজন অনেক লেখাপড়া করা, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত শিল্পী। আমাদের শিল্পকলার প্রতিষ্ঠানে যাকে বলে ‘অ্যাকাডেমিক শিক্ষা’, তা তো ছিল না। কোনও থিওরি ছিল না তখন, যা কিছু, সব প্র্যাকটিকাল, মানে হাতে-কলমে। সেক্ষেত্রে ছোট্ট একটি ‘তির্যক‘ আঁকার জন্য একটা লোকের যে এত পরিমাণে পড়াশোনা ও জ্ঞানের দরকারও ছিল সেটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। একডাকে একটা নাম। রঙ্গ-রসিকতায় মধ্যবিত্ত বাঙালির হৃদয়সম্রাট– চণ্ডী লাহিড়ী। পিসিএল, মানে আরেকজন লাহিড়ী যিনি ‘কাফি খাঁ’ নামে খ্যাত, তিনি নেই। ‘যুগান্তর’-এ আছেন অমল চক্রবর্তী, এছাড়া বইপত্রে শৈল চক্রবর্তী ইত্যাদি। রেবতী ভূষণ নামে আর একজন ছিলেন, তিনি দিল্লি থাকতেন তাঁর সঙ্গেও আমার মুখোমুখি দেখা হয়েছিল এই আনন্দবাজারেই। আর সত্যি বলতে কী, দেব সাহিত্য কুটিরের শুকতারার নারায়ণ দেবনাথকে জানতাম। কারণ কিছুদিন আগে পর্যন্ত হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে-ফন্টে আর বাটুল দি গ্রেট ছিল আমার মনের মতো ব্যঙ্গচিত্র।

চণ্ডীদার বাড়িতে, অর্থাৎ সংসার ধর্মের মধ্যে ঢুকে পড়ার ব্যাপারটায় এবার আসি। আমি তখন উত্তর কলকাতার দত্তবাগানে থাকি আর চণ্ডীদা পাইকপাড়া। কারও মুখে শুনেছিলাম ওঁর বাড়ি আশুবাবুর বাজারের কাছে। মাঝারি উচ্চতার সাদাসিধে চেহারা, একখানা হাত, মানে বাঁহাতটা নেই। একদিন মাংসের দোকানের লাইনে দেখলাম তেমনই চেহারার একজনকে। প্রথমবারেই পেয়ে গেলাম এবং আলাপ। থাকতেন এমআইজি হাউসিং এস্টেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাটে। নিরিবিলি সেকালের উত্তর কলকাতার ছবি পরিষ্কার। পিছন দিকটা ভেটেরিনারি কলেজের একটা বড় ফাঁকা জায়গা, সেখানে একটা পুকুর। ধোপাদের রাশি রাশি কাপড় কাচার জায়গা। আর একপাশে জলা জমি তার মধ্যে বিশাল বড় বড় লম্বা ডাটাওয়ালা মাথায় ছাতার মতো পাতায় কচুরিপানার জঙ্গল। আর ছিল পাশের রাস্তায় ৩৩ নম্বর দোতলা বাসের টার্মিনাস। সেখানে আমি আউটডোর করতে গিয়ে দোতলা বাস আঁকতাম। অদ্ভুতভাবে বাসগুলোর পাশে পাশে সরকারি রাস্তার ধারে এক সারি পেঁপে গাছ, কেন জানি না। রাস্তার ওপারটা টালাপার্ক। সেখানে সাহিত্যিক তারাশঙ্করের বাড়ি আর তার পাশে লম্বা পুকুরধারে সিমেন্টের ছাউনিওয়ালা বসার জায়গা। রবিবার বা ছুটির দিনে ছোটদের খেলার মহড়া। বিশাল মাঠে পালা-পার্বণে নানা মেলা। কখনো বিশেষ রাজনৈতিক জনসভা। অদূরে বিশাল টালা ট্যাঙ্ক। এ পাড়ায় গায়ে গায়ে গুণীজন গিজগিজ করছে। সিনেমা-থিয়েটার, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত সমস্ত লাইনের মানুষ। পাশেই থাকতেন অন্নদা মুন্সি, ধুতি পরা সাহেব, তৎকালীন বাণিজ্যিক শিল্পকলার গুরু। তার ছেলেমেয়েরাও পরবর্তীকালে আমাদের বন্ধু। সংগীতে শিল্পে তারাও পারদর্শী।

চণ্ডীদার একটা হাত, কিন্তু সংসারের সব কাজ করতে পারতেন, মায় মশা মারার হিট স্প্রে করা অবধি। কত অল্পে খুশি থাকতেন ওঁরা। বউদি, তপতী লাহিড়ী, কন্যা তৃণা, ডাকনাম তুলি। জন্ম থেকেই তুলির বকবক, মুখে খই ফুটছে। তুলির ছিল কুকুর প্রীতি। ঘরভর্তি রাস্তার কুকুর, তুলে এনে তাদের অসুখে সেবাযত্ন। তুলি অসাধারণ বুদ্ধিমতি মেয়ে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অল্প বয়সে বড় অসুখে আক্রান্ত হল। ঈশ্বর যাঁদের স্বল্প আয়ু দেন, তাঁদের যেন ক্ষমতাও দেন একটা অল্প সময়ে জীবনের পরিপূর্ণতার স্বাদ পাওয়ার। পরে, বম্বে আমার বাড়িতে আসে চিকিৎসার জন্য। সেখানে পেপার কাটিং-এর শো করে ছবি বিক্রির টাকায় চিকিৎসার খরচের ব্যবস্থা নিজেই করত তুলি। কত কথা আমাদের! কথার ক্রস কানেকশন। এমন হত আমরা চারজনেই একসঙ্গে বলেই চলেছি, কেউ কারওরটা শুনছে না। ছোট্ট বাগান, ফ্ল্যাটের লাগোয়া। বউদির রান্না। ফুটন্ত খাবার কড়াই থেকে তুলে নিয়ে আসছেন। কোনও কিছুতে তর সইছে না। ঘর সাজানো, গান এবং বাটিক শিল্পের চর্চা। ছোটখাট বাড়ির অনুষ্ঠানেও বড় বড় সব মানুষের আনাগোনা। শিল্প-সাহিত্য-সিনেমা-নাটক। আসতেন ‘নান্দীকার’-এর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়াদি, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের মতো মানুষ। ‘বহুরূপী’র শম্ভু মিত্র। আসতেন শিবরাম চক্রবর্তী এবং আরও অনেক রথী-মহারথী। সংকোচে, শ্রদ্ধায়, সান্নিধ্যে ধন্য হচ্ছি অহরহ।

চণ্ডীদার কাজের সময় সামনে থেকে দেখাটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ক্রোকুইল পেনে ড্রইং। হাতের চাপে নিবের থেকে আদায় করে নিতে পারতেন পছন্দের মোটা সরু রেখা। লাইনের অসাধারণ জোর। আর নিজস্বতা। ছবির চরিত্রের মুখের ভঙ্গি আঁকার সময় চণ্ডীদা সেই এক্সপ্রেশন নিজের মুখে করতেন। মানে হাসতেন, অবাক হতেন কিংবা রেগে যেতেন। চরিত্র হয়ে যেতেন। ঠোঁটটাকে বাঁকিয়ে নিচের দিকে করছেন, নাকটা কুঁচকে, চোখ বড় ছোট করছেন কখনও। নিজের মাস্লের অনুভূতি আসলে উনি মনের চোখে দেখতে পেতেন।

একদিন একটা মজা হয়েছে। হালকা পেনসিলের ড্রইং করে নিয়ে কালো কালিতে কাজটা শুরু করলেন। দারুণ সুন্দর হল কাজটা! তারপরে হঠাৎ কী মনে হল ইরেজারটা নিয়ে শুকোনোর আগেই পেনসিলের লাইনগুলো মুছতে গিয়ে কাঁচা কালি ইরেজারের ঘষা লেগে গেল ধেবড়ে! মুহূর্তে কাগজখানা কুঁচকে ফেলে দিলেন ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। আমি বললাম, ওটা তো একটু সাদা পোস্টার কালার দিয়ে মেরামত করে নেওয়া যেত। তখনকার দিনে কালি-কলমের কাজে সামান্য ভুলভ্রান্তি সাদা পোস্টার কালার দিয়েই মেরামত করে নেওয়া হত, ব্লক মেকিং-এ গিয়ে ঠিক হয়ে যেত। উনি বললেন, আমি কি ড্রইংকে ভয় পাই? তুমি এই কাগজটা ধরে রাখো, একটা হাত তো, বড্ড নড়ছে। এবারও খুব মনোযোগ দিয়ে গুছিয়ে খুব সতর্ক হয়ে, যাতে কোনও রকম ভুল না হয়, সেভাবে অনেকক্ষণ ধরে কাজটা করলেন। কাজের মাঝে উনি অনেক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন দেখেছি। অনেকক্ষণ ধরে কাজটি করার পরে আবার কী মাথায় চাপল, ভুলে গিয়ে ইরেজার নিয়ে ঠিক ঘষে ফেললেন। দু’জনে দু’জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আমি দু’ভুরু তুলে ইশারা করলাম। উনি বললেন, পোস্টার হোয়াইট দিয়ে এটা একটু ঠিক করে দাও।

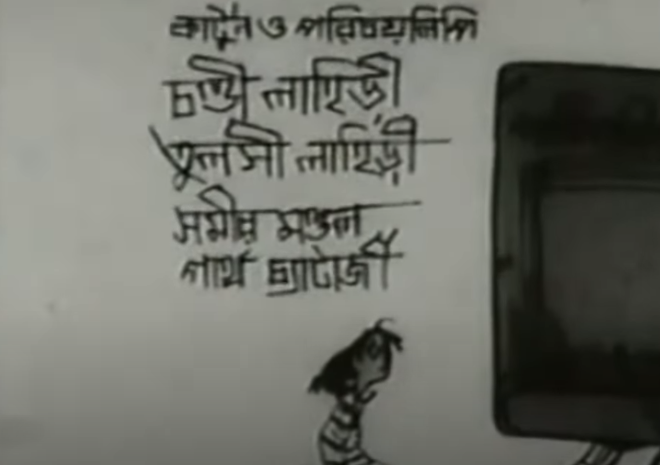

চণ্ডীদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সময় হল যখন অ্যানিমেশন ফিল্ম মেকিংয়ের ইউনিট তৈরি হল ওঁর বাড়িতে। ক্যামেরার কাজে এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল সাহায্যে ভাই তুলসী লাহিড়ীকে নিয়ে ছোট্ট তিনজনের ইউনিট। লোক কম তাই এক এক সময় দিনরাত কাজ হত। বেশ অনেক দিনই চণ্ডীদার বাড়িতেই আমার রাত্রিযাপন। সেই প্রথম হাতে নিয়ে দেখি সেলুলয়েড অ্যানিমেশনের একখানা ঢাউস মোটা ওয়াল্ট ডিজনির বই। তখন সরস্বতী প্রেসে কাফি খাঁর তৈরি বেশ কয়েকখানা ফ্লিপ বুক বিক্রি হত, যেটা থেকে অনেকগুলো ছবি এঁকে এঁকে ফিল্মে তাকে চলমান করার পদ্ধতির একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যেত। সেগুলো কয়েকটি কিনে ফেলা হলো। ফ্লিপ বুক, অ্যানিমেশনের গোড়ার কথা। সেলুলয়েড, মানে অ্যাসিটেড শিটের অভাবে এক্স-রে শিট ধুয়ে তাতে কাজ। অর্থাভাব। মেডিকেল কলেজ থেকে রাশি রাশি পুরনো এক্স-রে শিট ওজনদরে কিনতে পাওয়া গেল। পাঞ্চ মেশিনের গোল পিন রেজিস্ট্রেশন। একদিকে ক্রোকুইল পেনে লাইন ড্রইং অন্যপিঠে পোস্টার কালারে রং ভরাট। আমার কাজ, দুটো ফাইনাল অ্যাকশনের মধ্যবর্তী ইন বিটুইন আঁকা আর ব্যাকগ্রাউন্ড পেন্টিং। অ্যানিমেশন ব্যাপারটা যখন চণ্ডীদার মাথায় আসে তখন উনি প্রথমে নাকি ৩৫ মিলিমিটারের ফাঁকা ফিল্মের ওপরে ক্রোকুইল পেন দিয়ে সরাসরি ছবি সরিয়ে সরিয়ে যাকে বলে ইন বিটুইন এঁকে অ্যানিমেশনের জন্য কাজ করেছিলেন। সে এক অসম্ভব কাজ এবং মস্ত পাগলামি! অত ছোট ফ্রেমে সূক্ষ্ম ড্রইং, কল্পনাতেও আসবে না! অতি মূল্যবান সংগ্রহযোগ্য একটি কাজ। কিন্তু সেটি তিনি পরে হারিয়ে ফেলেন। একই সময়ে কলকাতায় আরও একটা অ্যানিমেশন ফিল্মের ইউনিট চলছে, সেটা মন্দার মল্লিকের। অদ্ভুতভাবে সেখানে প্রখ্যাত শিল্পী গণেশ পাইন, মন্দার মল্লিকের সহকারি শিল্পী হিসেবে কাজ করছিলেন।

দ্রুত কিছু সিনেমার পরিভাষার জ্ঞান হাতে কলমে। ওয়ান স্টপ ওয়ান গেট। ক্লোজআপ, মিডশট, লং শট, প্যানিং, টিল্টিং। জানলাম সিনেমার ফিল্মের ফিতেটায় ছবিও যেমন থাকে তেমনই তার পাশাপাশি থাকে শব্দের রেকর্ড। গিয়েছিলাম এন.আই.ডি আহমেদাবাদে। পছন্দমতো ব্যাকগ্রাউন্ড সরানোর কাজের উপযোগী বিশেষ দামি ক্যামেরা দেখে এলাম চণ্ডীদার ইচ্ছায়। পরে রঘুনাথ গোস্বামীর হাতে আসে সেই ক্যামেরা, কলকাতায় তাও দেখলাম। আমাদের তিন-চার ফুট সাইজের কাটা ফিল্মের ওপরে এক্সপোজ করে সেগুলো ঘরে হাতে ডেভেলপ করে ফিল্ম-সিমেন্ট দিয়ে জুড়ে জুড়ে খানিকটা করে ছবি দাঁড় করানো। চোর বাজার থেকে কেনা সস্তায় একটা প্রজেক্টটার বাড়িতে এল তার মধ্যে ওই ছোট ফিল্ম ভরে চালিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা। সেই প্রজেক্টর যতটা কাজ করে তার চেয়ে বেশি ঘড়ঘড় শব্দ করে এবং মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে পড়ে যায়। তুলতে গেলে আবার বেজায় শক মারে। এভাবে যেদিন দেওয়ালে হাতে আঁকা ছবি নড়ল সেদিন দু’হাত তুলে চিৎকার করে আনন্দে প্রায় ‘ইউরেকা’ বলে উঠলেন চণ্ডীদা। ঠিক একই সময়ে তখন কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে কম্পিউটার অ্যানিমেশনের শর্ট কোর্স। সশরীর এলেন কম্পিউটার অ্যানিমেশনের জনক পল রয় ম্যাডসেন। ভর্তি হলাম। দেখেছিলাম প্রথম রঙিন টেলিভিশন মনিটার। দেখলাম গাদা গাদা দারুণ সব অ্যানিমেশন ফিল্ম।

বুঝলাম, আধুনিক সময়ের সরঞ্জামের ব্যবহার আর খরচ কাকে বলে। ম্যাডসেনের মুখেই শুনেছি, ওঁদের একটা ছোট ভালো অ্যানিমেশন ফিল্মের খরচে বাংলায় একটা কালো-সাদা ফিচার ফিল্ম হয়ে যাবে। তখন মাথায় ঘুরতে থাকল, আমি কী কারণে চণ্ডীদার কাছে এসেছি? আমার কার্টুন শেখানোর শিক্ষক তিনি নন। আমার মধ্যে ওটা নেই। চণ্ডীদা হিতৈষী, আমার মঙ্গল কামনা করেন। অভিভাবকের মতো অভাবের দিনে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের গ্রামের বাড়িতে যেতেন, পারিবারিক সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। একটা আবেগে জড়িয়ে আছি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি অ্যানিমেশন অনেকটা প্রযুক্তিগত ব্যাপার। একটা টিমওয়ার্ক। মূল অ্যানিমেটার, মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, স্থির বস্তু, ইত্যাদির অভিনয় আর চলন সামলাবেন। সহকারীরা দেখবেন ইন-বিটুইন, কালারিং, ব্যাকগ্রাউন্ড পেন্টিং, নাচ-গানের কোরিওগ্রাফি ইত্যাদি। সাউন্ড বলতে এফেক্ট সাউন্ড আর মিউজিক আলাদা। নেগেটিভ-পজেটিভের প্রসেসিং। এডিটিং, মিক্সিং ইত্যাদি। এই সব কিছু হতে হবে এক্কেবারে সেকেন্ডে চব্বিশটা ফ্রেম গুনে গুনে অঙ্ক করে, সাধারণ মোশন পিকচারের মতো শুটিং নয়। অর্থ চাই। সঠিক সহকারী চাই আর তাদের পারিশ্রমিক এবং নানা রকমের বহুমূল্য সামগ্রীর জোগান চাই। আধুনিককালের সঠিক জিনিসটি না হলে সুন্দর রেজাল্ট হবে না। কলকাতায় তখন রঙিন ছবির প্রসেসিংয়ের ব্যবস্থাও হয়নি। প্রসাদ ল্যাবে, মাদ্রাজে পাঠাতে হত রঙিন প্রিন্টের জন্য অন্য কারও ফিচার ফিল্মের হাজার হাজার ফুটের সঙ্গে। অন্যদের দয়াদক্ষিণ্যে কাহাতক কাজ করা সম্ভব।

তবে একেবারেই কি নষ্ট হল আটটা বছর? না, তা হয়নি। চণ্ডীদার দৌলতে আমার কাজের ডালপালা এবং অভিজ্ঞতা হল অনেক। ওঁর সুপারিশে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজ, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের ওপর ছবিতে প্রদর্শনী করেছি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। বিজ্ঞাপন। ছায়া স্টোর্স। পাকেজিং, সাইনবোর্ড, রোটারি ডিসপ্লে, চায়ের দোকান আর গাঙ্গুরামের মিষ্টির দোকানে দেওয়াল সাজানোর ছবি, আরও কত কী! অদ্ভুত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। লাভের মধ্যে সিনেমা পাড়ায় কত কিছু দেখা, কত জনপ্রিয় ব্যক্তির সান্নিধ্য। পয়সার জন্য লিখতাম সিনেমার টাইটেল কার্ড, পরিচয় লিখন। হংসরাজ, স্বয়ংসিদ্ধা, আনন্দমেলা, চারমূর্তি, জটায়ু, মন্ত্রমুগ্ধ, মহাপৃথিবী ইত্যাদি সব ছবি। মনে পড়ছে হংসরাজ ছবির একটা গানের অংশ অ্যানিমেশনে করা হয়েছিল। গানের লাইন– ‘টিয়া টিয়া টিয়া, অজ পাড়া গাঁয় থাকে, ট্যারা চোখে তাকায় টিয়া নোলক পরা নাকে’। কারও কাছে কোথাও খবর পেয়ে অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জী একদিন তাঁর ভাইপোকে নিয়ে এসেছিলেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আমাদের শুটিং দেখতে। উনি ভীষণ খুঁটিয়ে শুধু দেখছিলেন না, কিছু অদ্ভুত পরামর্শ দিচ্ছিলেন, মনে আছে। সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেনের মতো নামীদামি অভিনেত্রীদের দেখেছি শুটিংয়ের ফাঁকে ফ্লোরের সিঁড়িতে বসে গল্প করতে। তাছাড়া শুটিংয়ের অবসরে খাবারের সময়ের আর এক গল্প। সেখানে টেকনিশিয়ানরা সমেত সবাই একসঙ্গে খেত আর খাওয়ার পাতে চলত নানা রকমের আজগুবি গল্প, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। যারা সেইসব গল্প করছে তাদের কারও কারও পায়ে হাওয়াই চপ্পলে দু’পায়ে দু’রঙের ফিতে, কারও আবার ছেঁড়া ফিতে সেফটিপিন দিয়ে আটকানো। ফ্লোরের বাইরে, ধুলো ভর্তি আমগাছের তলায় তিন পা-ওয়ালা পুরনো টেবিলে বসে চা খেয়েছিলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর সাউন্ড ইন্জিনিয়ার জে ডি ইরানির সঙ্গে একদিন। আরও অনেক ঘটনা, সেগুলোও জীবনের মধুর স্মৃতি।

দেবাশীষ দেব, অনুপ রায়, উদয় দেব ইত্যাদি নামী যারা পরের প্রজন্মের কার্টুন দল, সেখানে তরুণতর কার্টুনিস্টদের সঙ্গে মিশেছেন চণ্ডীদা। রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে বক্তব্য, লাইভ আঁকার অনুষ্ঠান। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য, সর্বত্রই তিনি একেবারেই ঘরোয়া। সবার মনের মণিকোঠায়। তবু কী যেন অসম্পূর্ণতা! জীবনে চাওয়াটা কি পরিষ্কারভাবে হয়? এখন আধুনিককালে চাওয়াগুলো হয়তো অনেক বেশি চিন্তিত, পরিকল্পিত এবং পরিষ্কার। আমার যেটুকু সাফল্য দেখতেন, তা নিয়ে খুশি হতেন চণ্ডীদা। আমি পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। বউদির মুখেই বার বার শুনেছি চণ্ডীদার একটাই কথা– যে পারে সে এমনি পারে, শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে। হঠাৎ করেই সরকারি চাকরি নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করলাম আমি। বাইরে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা অথচ বাংলার টান চণ্ডীদার। উনি ছিলেন আদ্যোপান্ত বাঙালি। তাইতো উনি কলকাতা ছাড়তে পারলেন না। একমাত্র কন্যা তুলির জীবনটা তিলে তিলে শেষ হয়ে যেতে দেখছিলেন চণ্ডীদা। মধ্যবিত্ত বাঙালির মন জয় করে নিজেই রয়ে গেলেন মধ্যবিত্ত হয়ে। আক্ষেপ করে বলতেন, আমার বউকে কখনও গয়না কিনে দিতে পারিনি, তবে খাওয়া-পরায় কোনও অভাব ছিল না। আহা, জীবনের সফলতার কী জাস্টিফিকেশন! কলকাতায় এলে যতবার গিয়েছি ওঁদের বাড়িতে, কত কথাই না জমা হয়ে থাকত আমার জন্য।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved