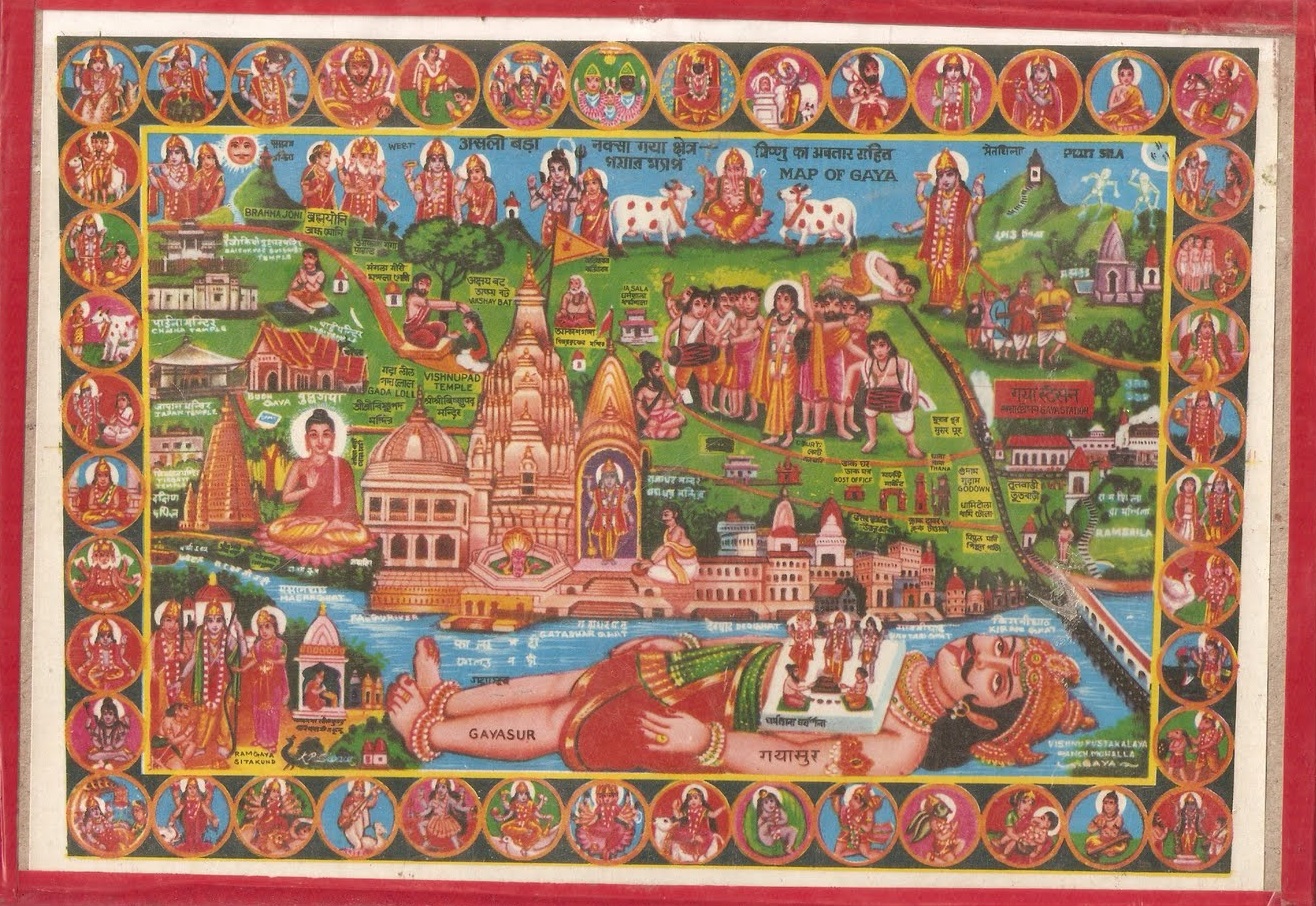

পৌরাণিক কালে ‘গয়া’ নামের এক মহাসুর কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলে দেবতাদের ভয় হয় তাঁদের সার্বভৌমত্ব বুঝি চৌপাট হয়ে গেল! ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য যে কেউ তপস্যা করলেই তাঁদের হৃদকম্প শুরু হত স্বাধিকার হারানোর ভয়ে। তাই তাঁরা সে তপস্যা ভাঙতে নানা কৌশলের আশ্রয় নিতেন। গয়াসুরের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হল না, বিষ্ণু স্বয়ং এসে দর্শন দিয়ে তার মাথায় পা দিয়ে দাঁড়ালেন। গয়াসুরের বিরাট শরীর, যদি কোনওভাবে মাথা চাড়া দিয়ে বাইরে এসে আবার তপস্যায় বসে পড়ে, দেবতারা তাই এক বিরাট পাথর তার মাথায় চাপা দিয়ে সব্বাই মিলে ধর্নায় বসার মতো বসে রইলেন।

৩.

গয়া এমন একটি তীর্থক্ষেত্র, যেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ– দুই সম্প্রদায়ের মানুষই সারা বছর ধরে পুণ্যলোভে ভিড় জমান। পিতৃপুরুষের স্মৃতিতে পিণ্ডদান করে তাঁদের স্বর্গলাভ নিশ্চিত করা বংশধর মাত্রেই ‘অবশ্য কর্ম’ বলে মনে করেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা, আর বুদ্ধদেব যেখানে তপস্যা করে সিদ্ধি বা ‘বোধি’ লাভ করেন– সেটি বৌদ্ধমাত্রেই অবশ্য ‘পুণ্যতীর্থ’ বলে মনে করার সংগত কারণ আছেই। গয়া ক্ষেত্রের এই দুই ভিন্ন তীর্থের মাঝের দূরত্ব যত সামান্যই হোক না কেন, উভয়ের মধ্যে ব্যবহারিক দূরত্ব অনেকটাই। ঐতিহাসিক ভাবনাগত দূরত্বও নেহাত কম নয়।

পৌরাণিক কালে ‘গয়া’ নামের এক মহাসুর কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলে দেবতাদের ভয় হয় তাঁদের সার্বভৌমত্ব বুঝি চৌপাট হয়ে গেল! ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য যে কেউ তপস্যা করলেই তাঁদের হৃদকম্প শুরু হত স্বাধিকার হারানোর ভয়ে। তাই তাঁরা সে তপস্যা ভাঙতে নানা কৌশলের আশ্রয় নিতেন। গয়াসুরের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হল না, বিষ্ণু স্বয়ং এসে দর্শন দিয়ে তার মাথায় পা দিয়ে দাঁড়ালেন। গয়াসুরের বিরাট শরীর, যদি কোনওভাবে মাথা চাড়া দিয়ে বাইরে এসে আবার তপস্যায় বসে পড়ে, দেবতারা তাই এক বিরাট পাথর তার মাথায় চাপা দিয়ে সব্বাই মিলে ধর্নায় বসার মতো বসে রইলেন। সর্বদেবদেবীর অধিষ্ঠান, তাই গয়া এক মোক্ষতীর্থ– সেখানে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করলে তাঁদের অক্ষয় স্বর্গবাস নিশ্চিত।

বনবাস কালে দশরথের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সীতা প্রথম তাঁর উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন। সাক্ষী ছিলেন এক ব্রাহ্মণ, ফল্গু নদী, একটি গরু, একটি কাক, তুলসী আর বটগাছ। রাম-লক্ষ্মণ তখন গিয়েছেন শ্রাদ্ধের উপকরণ আনতে, ফিরতে দেরি হচ্ছে, ওদিকে দশরথ কাতরে পিণ্ডের জন্য প্রার্থনা করছেন দেখে সীতা ওইসব সাক্ষী সামনে রেখে পিণ্ডদান করলেন। রাম-লক্ষ্মণ ফিরে আসলে সীতা পিণ্ডদানের কথা বললেন, ওঁরা কেউ বিশ্বাস করতে রাজি নয়, পুত্র বিদ্যমান থাকতে পুত্রবধূ পিণ্ড দান করবেন! দশরথই বা কোন আক্কেলে এমন অযথা প্রস্তাব করবেন! সীতা তাঁর সাক্ষীদের আহ্বান করলেন, একমাত্র বটবৃক্ষ সীতার পক্ষ নিলেন, বাকিরা নিশ্চুপ, তাই দেখে সীতা তাঁদের প্রত্যেককে অভিশাপ দিলেন। সেই থেকে ফল্গু হল অন্তঃসলিলা, কাক হল অভক্ষ্য ভক্ষক, গরু হল উচ্ছিষ্টভোজী, ব্রাহ্মণ হল চিরদরিদ্র আর তুলসী গাছের গায়ে কুকুর মূত্র বিসর্জন করতে শুরু করল। সেই বটবৃক্ষ এখনও অক্ষয় বট হয়ে গয়াধামের অন্যতম আকর্ষণ।

গয়ায় গিয়েছিলেন নিমাই পণ্ডিত, প্রথমা স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যু ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানের জন্য। সম্ভবত সেটা ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দ। লোচন দাস লিখেছেন,

পিতৃপিণ্ড দান দিব গয়া শিরোপরি।

গয়াধর আদি বিষ্ণুপদে নমস্করি।।

কোন পথে গিয়েছিলেন, সেই নিয়ে ভিন্নজনের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেউ বলেছেন বন-পাহাড়-মন্দার অতিক্রম করে, কেউ বা বলেন রাজগীর, পুনপুনা হয়ে গিয়েছিলেন। আসলে প্রত্যক্ষদর্শী তো কেউ সে বিবরণ লেখেননি, ফলে সঠিক জানা যায় না। যেমন জানা যায় না সঙ্গী কে কে ছিলেন। জয়ানন্দ ‘চৈতন্য মঙ্গল’-এ লিখেছেন,

জগদানন্দ গোবিন্দ আচার্যরত্ন সঙ্গে।

গয়া যাত্রা করিলেন নবদ্বীপ খণ্ডে।।

যেতে যেতে পথে জ্বরে পড়েছিলেন, কোন ঔষধ নয়, বিপ্র পাদোদক পান করে সেরে ওঠেন। লোকশিক্ষার তরেই ওমন করা, বলেন তাঁর ভক্ত জীবনীকারের দল। গয়ায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে আর পালনীয় নানা রীতি মেনে তবে পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন নিমাই পণ্ডিত। তখনও তিনি যে সংসারী সাধারণ মানুষ মাত্র, তাই লোকাচার মেনে,

চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে।

আবিষ্টা হইলা প্রভু প্রেমানন্দ সুখে।।

অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে।

লোমহর্ষ কম্প হইল চরণ দর্শনে।।

এইখানেই দৈবযোগে দর্শন হল ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে, ‘কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান’ করতে চাইলেন, দীক্ষা দিলেন ঈশ্বরপুরী। ফিরে গেলেন নদীয়া এক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত নিমাই। ঔদ্ধত্যশূন্য, প্রেমরসে সিক্ত, পাণ্ডিত্য অভিমান-রহিত নিমাই। মাত্র কয়েক মাস পরেই সন্ন্যাস নিয়ে নিমাই হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

আরেক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃদেব গয়া দর্শনে গেলে তাঁর ইষ্ট রঘুবীর স্বপ্নে তাঁকে জানান যে, তিনি সন্তান হয়ে জন্ম নিতে চান ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে। সেই সন্তানের নাম হল তাই গদাধর। গয়া গেলে ‘শরীর ত্যাগের’ সম্ভাবনা থাকায় কোনও দিন শ্রীরামকৃষ্ণ আর গয়াধাম যাত্রা করেননি।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

রাম-লক্ষ্মণ ফিরে আসলে সীতা পিণ্ডদানের কথা বললেন, ওঁরা কেউ বিশ্বাস করতে রাজি নয়, পুত্র বিদ্যমান থাকতে পুত্রবধূ পিণ্ড দান করবেন! দশরথই বা কোন আক্কেলে এমন অযথা প্রস্তাব করবেন! সীতা তাঁর সাক্ষীদের আহ্বান করলেন, একমাত্র বটবৃক্ষ সীতার পক্ষ নিলেন, বাকিরা নিশ্চুপ, তাই দেখে সীতা তাঁদের প্রত্যেককে অভিশাপ দিলেন। সেই থেকে ফল্গু হল অন্তঃসলিলা, কাক হল অভক্ষ্য ভক্ষক, গরু হল উচ্ছিষ্টভোজী, ব্রাহ্মণ হল চিরদরিদ্র আর তুলসী গাছের গায়ে কুকুর মূত্র বিসর্জন করতে শুরু করল। সেই বটবৃক্ষ এখনও অক্ষয় বট হয়ে গয়াধামের অন্যতম আকর্ষণ।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

গয়াধাম যাত্রা ও তার মাহাত্ম্য কথা নিয়ে ‘গয়াকাহিনী’ নামে দু’টি বই পাওয়া যায়। প্রথম বইটিতে গয়াধামের বিবরণের সঙ্গে অনাথকৃষ্ণ দেবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই মূলত প্রকাশ পেয়েছে, কীভাবে অর্থের বিনিময়ে ‘বিশেষ দর্শন’ ও পান্ডাদের কাছ থেকে সুবিধা পাওয়া যায়, কী কী দর্শনীয় স্থান এইসবের সঙ্গে সঙ্গে ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পর্কেও বেশ খানিক জানা যায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় বইটি (লেখক অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) মূলত শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা মনে হলেও ‘গয়া মাহাত্ম্য’র মতো গুরুত্বপূর্ণ এক অংশের সানুবাদ উপস্থিতি বইটিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছে। অনাথ কৃষ্ণ দেব হাওড়া থেকে ট্রেনযোগে কিউল স্টেশনে না নেমে বাঁকিপুরে গিয়ে ট্রেন বদল করেন। গয়া স্টেশনে নামা মাত্র ‘গয়ালী ব্রাহ্মণ’দের কবলে পড়তে হয় প্রত্যেক যাত্রীকে। নির্দিষ্ট দিনে ওই গয়ালী ব্রাহ্মণের তত্ত্ববধানে প্রথমে ফল্গু নদীর তীরে, তারপর বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করার রীতি। বিষ্ণু মন্দিরে পিণ্ডদানের সময় দূর থেকে পিণ্ড পাদপদ্মের উদ্দেশে নিক্ষেপ করতে হয়, অতিরিক্ত ভিড়ে দূর থেকে ছোড়া পিণ্ড অনেক সময় অন্য যাত্রীদের গায়ে মাথায় পড়ে থাকে, অন্তত অনাথকৃষ্ণের বেলায় তাঁর মাথায় পড়েছিল। এরপর বট বৃক্ষমূলে আবার পিণ্ডদান। এবং শেষে ‘সুফল’ প্রাপ্তি। এই ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদ। গয়ালী ব্রাহ্মণদের টাকা রোজগারের আরেক ফিকির। নানা রকমের ফলফলাদি এবং বেশ কিছু অর্থ দিয়ে ব্রাহ্মণদের মনতুষ্টি সাধন করলে তবে তাঁরা শ্রাদ্ধ-কর্মের সুফল দানের স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, দুর্গাচরণ রায়ের লেখা ‘দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন’ বইটির গয়া ভ্রমণ অংশের কথা। গয়ার ওইসব পান্ডার প্রসঙ্গে লেখক নারায়ণের মুখে যে কথাগুলি বসিয়েছেন হুবহু সেইগুলি হল, ‘আহা! পিতামহ কি অদ্ভূত জানোয়ারই সৃষ্টি করেচেন। আমার আশঙ্কা হচ্চে, পাছে আবার এবারকার কুশগুলো চেগে উঠে, ঐ প্রকারের না হয়ে দাড়ায়’। বস্তুত সেই ট্রাডিশন আজও সমানে চলেছে। মানুষের মানসিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে শোষণের ধারা অপ্রতিরোধে বহমান রয়েছে।

গয়ার হিন্দু তীর্থের অনতিদূরে বুদ্ধগয়া কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন এক মনোরম তীর্থ, যা আজ শুধু বৌদ্ধদের নয়, হিন্দুদেরও কাছে সমান আকর্ষণীয়। বুদ্ধগয়া নামটি নাকি ইংরেজদের দেওয়া, আগের নাম ছিল ‘মহাবোধি’। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ‘মাসিক বসুমতী’ পত্রিকায় বুদ্ধগয়া সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। সেই রকম এক প্রবন্ধে পাওয়া গেল চমৎকার এক নদীর নাম, ‘নৈরঞ্জনা’। কালে সেই নদীর নাম হয় ‘নীলাঞ্জনা’। সেই নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে এসে তপস্যা করেছিলেন সিদ্ধার্থ। বোধিলাভ করে যিনি বুদ্ধ নামে বিশ্বে পরিচিত হন। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ‘ভারতের দেবদেউল’ নামে এক বইতে বুদ্ধ ও বুদ্ধগয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে ৫৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধ গয়াধামে প্রথম ধর্মপ্রচার করেছিলেন। যদিও এই তারিখটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়।

বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের লুম্বিনী, বোধিক্ষেত্র গয়া, সারনাথ ও কুশীনগর এই চারটি হল বৌদ্ধদের অতি পবিত্র তীর্থ। মহামতি অশোক তাঁর রাজ্যলাভের ২০তম বছরে ঐ চারটি তীর্থ পরিক্রমা করে ওইসব তীর্থে স্মারক রচনা করে যান। ফা হিয়েন অবশ্য বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বর্তমান আকারের কোনও বড় মন্দির দেখতে পাননি। হিউ এন সাঙ-ও ওই একই কথা লিখেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে। তবে তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, সম্রাট অশোক এখানে এক বিহার নির্মাণ করেছিলেন। সেটিকে ঘিরে দিয়েছিলেন পাথরের রেলিং বা বেড়া দিয়ে। সেই রেলিংকে ভারতের প্রাচীনতম রেলিং বলে মনে করা হয়। ক্যানিংহাম অবশ্য একটি বড় আকারের মন্দিরের কথা লিখেছেন । বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁর বিখ্যাত ‘Gaya and Buddha-Gaya’ বইতে নানা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, বুদ্ধগয়ায় অশোক নির্মিত কোনও চৈত্য, স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং জনৈক ব্রাহ্মণ এক বিরাট বুদ্ধমন্দির তৈরি করেন এবং মগধরাজ পূর্ণবর্ষণ ওই রেলিংগুলো তৈরি করিয়েছিলেন। একটি শিলালিপি অনুযায়ী ‘মন্দিরটি ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশবাসীদের দ্বারা মন্দিরের আমূল সংস্কার হইয়াছিল। পুনরায় ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নূতন করিয়া মেরামত ও পুনঃস্তাহপিত হইল’।

রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের মত ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন মনিষীরা বুদ্ধদেব সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানব’ বলে ঘোষণা করেছিলেন। ‘বুদ্ধদেব’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন, ‘একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়াছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল– যাঁর চরণ স্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীর এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন আমি কেন জন্মাইনি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করিনি।’

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved