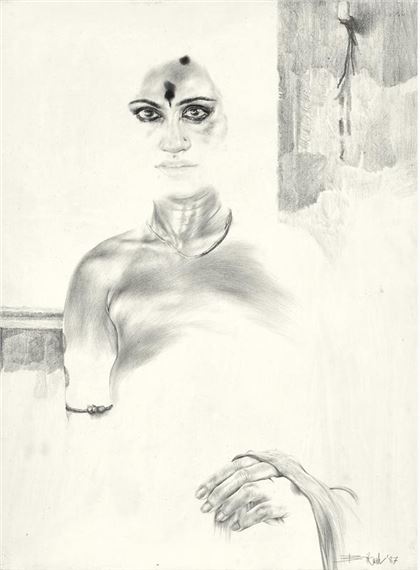

পেনসিলের কালোর যে সহস্র শেড, তা শিখেছিলাম বিকাশদার কাছে। শুধুমাত্র পেনসিলকে এমনভাবে শ্রদ্ধা করতে আর কারও মধ্যে দেখিনি। ৬বি পেনসিল কাটা ভীষণ কঠিন। এত নরম, পট পট শিষ ভেঙে যায়। বিকাশদার হাতে পেনসিল কেমন সুবোধ বালকের মতো, ব্লেড চালালে তার গায়েই লাগে না যেন! ইঞ্চিখানেক লম্বা শিষের ডগা ছুঁচলো করে কাটতে পৃথিবীর সেরা ছিলেন বিকাশদা। পেনসিলকে চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যাওয়াটাই আসল। হাতের চাপ এবং আদরে ধ্রুপদী সংগীতের মীড়, গমক, গিটকিরির মতো অলংকার আদায় করে নিতেন পেনসিলের টোন থেকে।

সমীর মণ্ডল

সময়টা ১৯৬৯। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ। কলকাতার তালতলায়, ধর্মতলা স্টিটের ওপর। ভাঙাচোরা পুরনো বাড়িটায় সব বুড়ো শিক্ষক। স্থানাভাবে ফার্স্ট ইয়ারে মর্নিং ক্লাস। শুরুর ক্লাসেই নতুন মাস্টারমশাই– বিকাশ ভট্টাচার্য। শিল্পশিক্ষা বা শিক্ষায়তন সম্পর্কে প্রায় কিছুই না জেনে স্কুল শেষ করে একরকম ভুল করেই আর্ট কলেজে ঢুকে পড়ি। অজ পাড়া গাঁ থেকে একবারেই অচেনা বিশাল শহর কলকাতা। প্রথম দর্শনেই তাঁর মাথার পিছনে যেন একটা আলো দেখতে পেয়েছিলাম। সেই থেকে আজ অবধি বিকাশবাবুকে আমার রাজপুত্তুর বলে মনে হয়েছে। মেদহীন দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ, সুশ্রী মুখমণ্ডল। ভরাট গালে সমসাময়িক ফ্যাশনদুরস্ত ঈষৎ লম্বা কচকুচে কালো জুলফি। সতর্ক চোখ আর মুখে মৃদু হাসি। ব্যক্তিটির দিকে শুধু ছাত্রীরা নয়, আমরা ছাত্ররাও হাঁ করেই তাকিয়ে থাকতাম। রাজার মেজাজে চিত্রশিল্পী। তাঁর তারুণ্য আর ছাত্রদের সঙ্গে আত্ময়তার আচরণ এবং প্রশ্রয়ে অচিরেই তিনি মাস্টারমশাই, স্যর বা বিকাশবাবু থেকে ‘বিকাশদা‘তে পরিণত হয়েছিলেন।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আরও পড়ুন: অবিকল ফোটোগ্রাফি থেকে সেই প্রথম সরে দাঁড়াল ছবি আঁকার দুনিয়া

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

বিকাশবাবুর কাছে হাতেখড়ি। পেনসিলের কালোর যে সহস্র শেড, তা শিখেছিলাম বিকাশদার কাছে। শুধুমাত্র পেনসিলকে এমনভাবে শ্রদ্ধা করতে আর কারও মধ্যে দেখিনি। ৬বি পেনসিল কাটা ভীষণ কঠিন। এত নরম, পট পট শিষ ভেঙে যায়। বিকাশদার হাতে পেনসিল কেমন সুবোধ বালকের মতো, ব্লেড চালালে তার গায়েই লাগে না যেন! ইঞ্চিখানেক লম্বা শিষের ডগা ছুঁচলো করে কাটতে পৃথিবীর সেরা ছিলেন বিকাশদা। ঘষে নয়, পেনসিলে কাজ করতে হবে স্ট্রোকে। রেখাগুলো যেন গুনে নেওয়া যায়, সব মিলিয়ে আলো-ছায়ার সুর। পেনসিলকে চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যাওয়াটাই আসল।

হাতের চাপ এবং আদরে ধ্রুপদী সংগীতের মীড়, গমক, গিটকিরির মতো অলংকার আদায় করে নিতেন পেনসিলের টোন থেকে। এখন বুঝতে পারছি, তিনি চাইতেন সব কিছু নিখুঁত হতেই হবে। তিনি পরিপূর্ণতাবাদী। প্রয়োজনে শরীরকে ছাপিয়ে বিশ্বাসকে আগলে থাকতেন। কন্যা বলাকাকে বলেছিলেন, ‘ড্রইং শুরু করার আগে পেনসিলকে প্রণাম করবি।’

সেদিন সকাল সকাল ক্লাসে যেতেই ঘোষণা, ‘চলো আউটডোর।’ আউটডোর ইডেনে। কলেজের উঠোন থেকেই ট্রাম। সব ছাত্রদের জন্য ট্রামের টিকিট উনিই কাটতেন। ধর্মতলা স্ট্রিট। কার্জন পার্ক। সেখান থেকে রাজভবনের পাঁচিলের গা-ঘেঁষে হেঁটে ইডেন গার্ডেনস। ক্লাসরুমের বাইরে ক্লাসরুম। একটি সুন্দর কাঠের প্যাগোডা। নানারকমের বিশাল বিশাল নাম না-জানা গাছ। পাশে এঁকেবেকে জলাশয়। তাতে কতরকমের গাছের ছায়া। কখনও বা সিমেন্টের ছোট পুলের নীচ দিয়ে জল। জলজ ফুলের প্রতিবিম্ব যেন ছবির জন্য কেউ সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম হয়নি তখনও। মরশুমি ফুল দেখতে দলে দলে লোক আসত ইডেনে। কত রঙের ফুল। থালার মতো স্বাস্থ্যবান ডালিয়া আর নানারকম চন্দ্রমল্লিকা। আর ছিল ব্যান্ডস্ট্যান্ড। আঁকার জন্যই সব। বিকেলে ফুটবল-ক্রিকেটের স্বর্গরাজ্য। সকালে সব আমাদের। অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলে বাবুঘাট আর বিশাল গঙ্গা। পরে আবিষ্কার করেছিলাম গঙ্গার ধার বেয়ে সহস্র ‘ছবির বিষয়’ অপেক্ষা করে ছিল আমদের জন্য। আউটডোরের খনি। এঁকে উঠতে পারলেই হল। চিনিয়েছিলেন বিকাশদা।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

আরও পড়ুন: জল ও জমির আলপথ দেখে রফিকুন নবী শিখেছিলেন রেখা ও রঙের ব্যবহার

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

বিকাশদা আমাদের বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে আসতেন কলেজের গণ্ডির বাইরে। জীবনে ওই প্রথম, ওই শেষ। কলেজ জীবনে পরে আর কোনও দিন কোনও শিক্ষক আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কাজ দেখাননি। বাঘা বাঘা শিক্ষক পেয়েছি অনেক, ‘গুরু’ বলে মনে হয়নি সবাইকে। এখন মনে করি, আসলে বিকাশদা নিজেই চর্চা করতেন আমাদের সঙ্গে। উনি পেনসিলে কিংবা জলরঙে কাজ শেখাতেন। সেই প্রথম জলরঙের ব্যবহার দেখলাম। রঙের স্বচ্ছতা। লেয়ারে লেয়ারে ম্যাজিক। দেখলাম সাদা রং ব্যবহার হয় না জলরঙের ছবিতে। কালো রংও নয়। সাদা বস্তু আঁকতে কাগজের সাদা ছেড়ে রাখতে হয় সন্তর্পণে, বুদ্ধি করে। আর দেখলাম কীভাবে ভিজে কাগজের ওপর ভিজে রং, আধশুকনো কাগজের ওপরে কোন রং আর পুরো শুকনো কাগজে কেমন করে রঙের প্রয়োগে সম্পন্ন করতে হয় ছবি। শেখাতেন, কী কৌশলে হালকা রং থেকে মাঝারি, ঘন হয়ে উজ্জ্বল, আর প্রায়ান্ধকার থেকে শেষে অন্ধকারে পৌঁছতে হয় ছবিতে। ক্ষণে ক্ষণে চমৎকৃত হতাম।

একটা মজার ব্যাপার ঘটত। নিজের রং কাগজ তো নিয়ে যেতেন না। আমাদের খাতায় বা কাগজে করতেন ওই কাজ। এই অন্যদের খাতায় কাজ করা হত মোটামুটি তিনভাবে। ড্রইং হলে অন্যের কাজের পাশে একই জিনিসের আরও একটি আকার। যেন ভুল সংশোধন বা আরও উন্নতমানের ড্রইং।

ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি আমাদের খাতায় শিক্ষকের লাল কালিতে হাতের লেখার মতো। অতি মূল্যবান, আলাদা অনুভূতির। জলরং হলে হয় অন্যের কাজের আংশিক কিংবা কাজের ওপরে কাজ করে ফিনিশিংটা বোঝাতেন। আর, তিন নম্বরটার ওপর জোর দিতে চাইছি। কোরা কাগজে পুরো কাজটা শুরু থেকে নিজে করতেন। এটা বেশিরভাগ দিনে হত আবদারের জোরে। মানে কেউ একজন তার সরঞ্জাম এগিয়ে দিয়ে বলত– স্যর, কীভাবে শুরু করব আর কীভাবে সম্পন্ন করব জলরঙের একটি কাজ, আপনি যদি পুরোটা দেখান। স্বচ্ছল বাড়ির ছাত্রদের আঁকার সরঞ্জাম থাকত ঠিকঠাক আর উন্নতমানের। মানে জলরঙের উপযোগী বোর্ডে সুন্দর রঙিন বোর্ডপিন দিয়ে আটকানো ভালো জাতের জলরঙের কাগজ। ভালো জাতের রং, তুলি, প্যালেট। ওই সরঞ্জামে যে কেউ সহজ বোধ করবে। বিকাশদাও করতেন। মজার ব্যাপার এই কারণে বলেছিলাম, ওই কাজটি যার কাগজে করতেন, সেটা তার সম্পত্তি হয়ে যেত। আমাদের ওজনদরে কাগজ আর সস্তা তুলি, রং। মুখ ফুটে বলতেও পারতাম না কোনও দিন। অতএব ওই সুযোগটি কোনও দিনই নিতে পারিনি। তবে এখন যেমন বলছি তখন এতটা মনখারাপ হত না। আর মস্ত লাভ যেটা হল, সেটা হল– জলরঙে ভালো জাতের রং, কাগজ না হলে কাজের চমক-ধমক, রূপের পরিপূর্ণতা আসে না, সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। এখন আরও বুঝেছি সমস্ত শিল্পের উপকরণের এবং তার ব্যবহারের একটা মস্ত ভূমিকা থাকে।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আরও পড়ুন: আলো ক্রমে আসিতেছে: কমলকুমারের কাঠখোদাই ছবি

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আমার খাতায় বিকাশদার হাতের কাজ পাওয়ার একটা বাসনা যে ছিল, তাও পূরণ হল একদিন। আউটডোরে নয়, ক্লাসরুমে। তখনও জ্যান্ত মডেলের ব্যবহার শুরু হয়নি। প্লাস্টারের মূর্তি, মানে মানুষের মুণ্ডু, হাত-পা, শরীরের অংশ কিংবা মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর ইত্যাদি ঘরের মাঝখানে বেদির ওপর রাখা থাকত। সেদিন ছিল একটি পা, সম্ভবত কোনও গ্রিক ভাষ্কর্যের। কী কুক্ষণে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল– ‘স্যর, এটা তো জ্যান্ত মানুষের পা দেখেও অনুশীলন করতে পারি?’ যেমন বলা তেমনই ঝটিতি ফুটখানেক উঁচু বেদি থেকে প্লাস্টারের পা সরিয়ে আমাকে দাঁড়াতে বললেন। উনি বসলেন আমার সিট, আমার খাতায়। সেদিন আমার পা এঁকেছিলেন বিকাশ ভট্টাচার্য পেনসিলে। পাপ-পুণ্য ঝাপসা হয়ে গেল মাথায়। ওঁর চোখ-হাত সব যেন আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ছুঁয়ে যাচ্ছে আমারই পা।আমার খাতায় ওঁর হাতের কাজ তো পেলাম, কিন্তু আমার পায়ে ওঁর হাতের ছোঁয়া? জীবনের মতো পাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি আমি।

বিকাশদার শিল্পী জীবন নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, উনি ছিলেন আদ্যপান্ত বাঙালি শিল্পী। জন্মেছিলেন উত্তর কলকাতায়। সেই পুরনো কলকাতার হাতিবাগানের বাড়িতে ওঁর কাজের ঘরে ঢুকে পড়ায় কোনও মানা ছিল না আমাদের। কাজ করার নানা সরঞ্জাম দেখতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছিলাম। পেট্রোমাক্স। গ্রামের যাত্রা বা অন্য অনুষ্ঠানের আলো হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত আমরা।আসলে কলকাতায় তখন বেজায় বিদ্যুতের অভাব। কথায় কথায় লোডশেডিং। উনি রাতে আঁকতেন, তাই আলোর যথাযথ ব্যবস্থা। পাইকপাড়াতে থাকাকালীনও গিয়েছিলাম ওঁর বাড়িতে। বাড়ির পাশেই ছিল এক পানাপুকুর। সেই পুকুর হয়ে উঠেছিল অনেক ছবির নায়ক।

সেই সময়ে তিনি নতুন করে মনোযোগ দিলেন জলরঙে। তখন সমরেশ বসুর উপন্যাস ‘দেখি নাই ফিরে’-র চিত্ররূপ দিচ্ছেন। তারপরই বম্বের জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারিতে শুধু জলরঙের কাজের একটি গোটা প্রদর্শনী।

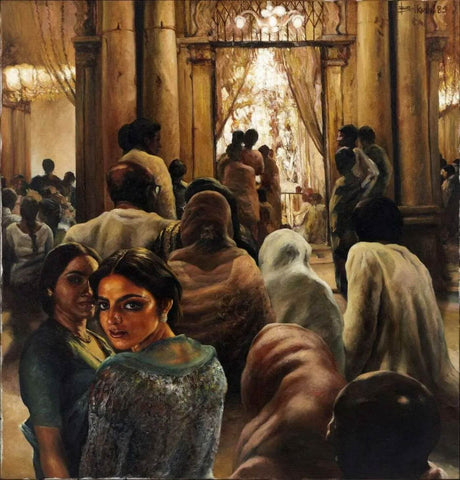

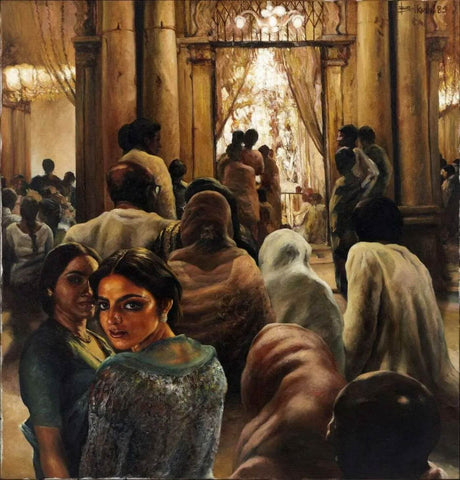

ছবির বিষয় ভাবনায় সাবলীল শুরু থেকেই। প্রথমে পোর্ট্রেট পেন্টিংয়ে খ্যাতি। একটি মুখ হয়ে উঠছে পরিপূর্ণ ছবি। অল্প দিনেই বাস্তব থেকে চলে যাচ্ছেন পরাবাস্তবে। শিল্প আলোচকরা সে নিয়ে মুখর। তাঁর ছবির সামনে খানিকক্ষণ যে দাঁড়াতে হয়, ফিরে আসতে হয় আবার, সেটাই তাঁর সম্মোহনী শক্তি। ছবির ব্যাখ্যা ছবিতেই। সাতের দশকের শুরুতেই সেই পুতুল সিরিজ। কলকাতার প্রদর্শশালা সেদিন দর্শকের ক্লাসরুম। পারিবারিক, পরিপার্শ্বিক, সামাজিক অবস্থান থেকেই ছবির বিষয় আসছে।

কলকাতা কেঁপে উঠল। ঘরের কোণেই যেন ধরা দিচ্ছে বিষয়। মূর্ততার অদ্ভুত বিমূর্ততা।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আরও পড়ুন: ভারতীয় ছবির ঘরানায় গগন ঠাকুর নিয়ে এসেছিলেন ক্লান্ত পাখিদের

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

বিষয় আসছে সমাজ থেকে, নাগরিক জীবন যাপন, রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেকে। বিষয়ের সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে মিডিয়াম। কন্টি, ক্রেয়ন, প্যাস্টেলের কাজ রঙিন কাগজে। কখনও বা ম্যাগাজিনের রঙিন ছবির পাতা ছিঁড়ে কোলাজ। চলে যাচ্ছেন মিশ্র মাধ্যমে। দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সারা দেশ। বেঙ্গালুরুর চিত্রকলা পরিষদে দেখালেন কন্টি আর প্যাস্টেলের কাজ। অপার্থিব অনুভূতি। মায়বী আবহ। কুহেলিকা, দর্শককে ভয় দেখায়, আধুনিক তন্ত্র যেন।

বিকাশের কাজ দর্শককে স্তব্ধ করে রাখছে তখন মাদ্রাজের কলাযাত্রায়, দিল্লির ললিতকলা অ্যাকাডেমিতে, বম্বের তাজ আর্ট গ্যালারিতে। কলকাতায় ডাকসাইটে দল ‘সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস’-র অন্যতম নায়ক তখন বিকাশ।

কলকাতার ভিক্টর ব্যানার্জির গ্যালারিতে দেখলাম নতুন চমক। এখনকার ইন্সটলেশন আর্টের ধারায়, ছবির সামগ্রী, সরঞ্জাম কিংবা কুশলবরা একসঙ্গে ডিসপ্লেতে। আসল ছবিটি যেন বড় আর একটি শিল্পকর্মের অংশ। এমনকী, কখনও আমরাও যেন সমস্ত পরিবেশের অঙ্গ মনে হতে লাগল।

নারী শরীর নিয়ে খেলেছেন যথেচ্ছ, রেখেছেন তাদের নানা পটভূমিতে, বসিয়েছেন দেবতার আসনে। বহুরূপে দুর্গার কত না অসামান্য পরিবেশন! একটা প্রচ্ছন্ন বিষয় ছিল যৌনতা। নগ্নিকা বা আংশিক নগ্নতা বারবার এসেছে ওঁর ছবিতে। অনাবৃত সেসব শরীরের ভঙ্গিমাতে ছিল পরিশীলিত, পরিমার্জিত রূপ। তবে মধ্যবিত্ত নারীদের চাহনি আর শরীরের টানটান ঘর্মাক্ত ত্বক এবং উচ্চবিত্তের রাঙানো ঠোঁটের আলো-ছায়ার আড়ালে লুকানো ছিল যৌনতার আসল রহস্য।

সত্যিকারের সৎ বন্ধু। বন্ধু শিক্ষক। একটা বড় মাপের মানুষ ছিলেন বিকাশদা।

সবশেষে যেটা বলতেই হয়, সেটা হল, শিল্পীর নিজের কথা। বিকাশদা তা বলেছেন ভীষণ স্বচ্ছ, সুন্দরভাবে– ‘আমি যা জানি, যা চিনি, যা বিশ্বাস করি, তাই আঁকি।’ প্রশংসা বা পরিচিতির কোনও অভাব হয়নি তাঁর। তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটা সময়ের প্রতিনিধি, একটা দিশা, একটা ঘরানা।

……………….

রোববার.ইন-এ পড়ুন সমীর মণ্ডল-এর লেখা

……………….