বিকাশ ভট্টাচার্য এক চিরকালীন নারীর কল্পনা করতেন, যেখানে বাস্তব এবং পুরাণ মিলেমিশে যেত। বারাঙ্গনা থেকে দেবী দুর্গা– তাঁর ছবিতে বিভিন্ন রূপক নিয়ে মূর্ত হয়েছে। সামাজিক সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে নারীদের এই সবরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যে অসাধারণ ত্যাগ ও সংগ্রাম, বিকাশ সবসময় তাঁর ছবিতে তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

১৯৭১। কলকাতার নির্জন রাজপথে বসে আছে একটি ছোট্ট পুতুল। হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে, দু’চোখে শূন্য দৃষ্টি। পিছনে শহরের বড় বড় বাড়িঘর। চারপাশ উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে। দূরে, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে একটি রক্তমাখা খবরের কাগজ। সেই সময়ের কলকাতার বিপন্নতার, সন্ত্রাসের, আতঙ্কের এত মর্মস্পর্শী ছবি আর কে এঁকেছেন, বিকাশ ভট্টাচার্য ছাড়া? তাঁর ‘ডল সিরিজ’ শুধু ভারতবর্ষের চিত্রকলা সিরিজের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলি নয়, তা সত্তরের কলকাতার এক নিবিড় ইতিহাস যাপনও। যেমন সেই সময় উঠে এসেছিল মৃণাল সেনের ‘কলকাতা ৭১’ চলচ্চিত্রে কিংবা ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায়, ‘মুণ্ডুহীন ধড় আমি ধড়হীন মুণ্ড আমি গড়িয়ে চলেছি/দু’হাজার নরকের থেকে এক নকশাকাটা জীবনের পৃথিবীর দিকে।’

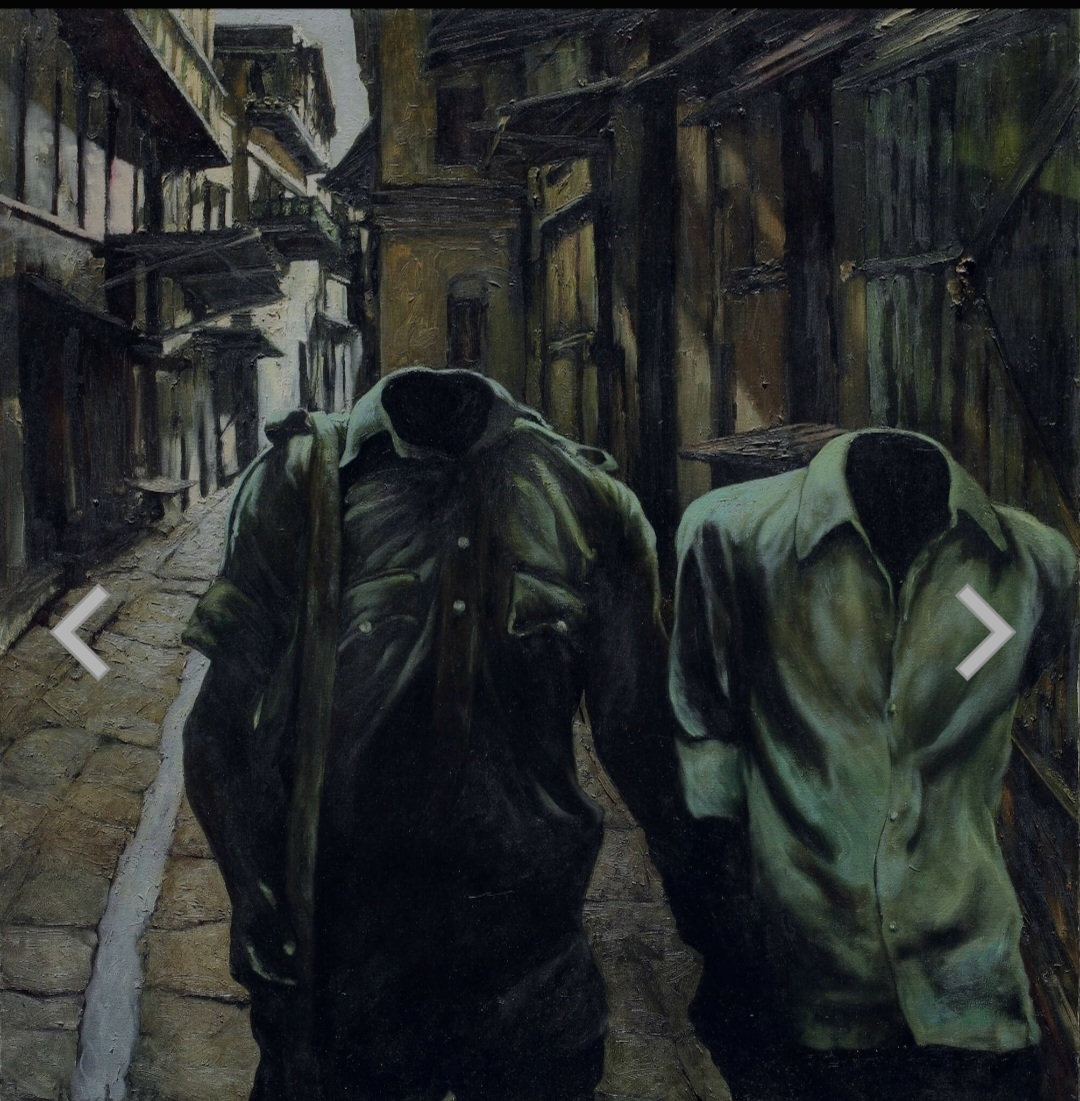

এই ‘ডল’ সিরিজ তৈরি হওয়ার গল্পটা খুব আশ্চর্যের! শিল্পীর বন্ধুর কন্যার একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া পুতুল মেরামত করে দেওয়ার অনুরোধ এসেছিল তাঁর কাছে। অনেকদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর একদিন বৃষ্টিমুখর অলস দিনে সারানোর জন্যে যখন সেই পুতুলটিকে বইয়ের ওপর হেলান দিয়ে দূর থেকে দেখছেন, সেই পুতুল তাঁর চোখে এক অন্য ‘মেটাফর’ হয়ে ভেসে উঠল। বিকাশ ভট্টাচার্যের নিজের ভাষায়, ‘সেদিন ঘোর বর্ষার মধ্যে পুত্তলিকা নিরীক্ষণ করতে করতে আমার মনে হচ্ছিল যে, আমিও যা নকশালরাও তাই– ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল মাত্র। শুধু তাই নয়, যে কাটছে, সে যা, যাকে কাটছে সেও তাই।’ ‘ডল সিরিজ’ ছাড়াও নকশাল আন্দোলনের প্রভাবে তাঁর ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে আরও অনেক ছবি। ১৯৭১-এই ‘হায় কলকাতা’ নামের ড্রয়িংয়ে কলকাতার রাজপথ জলে প্লাবিত হয়ে গেছে। বাস, মোটর গাড়ি, বাড়িঘর জলে ডুবে গেছে। বর্ষাতি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাফিক পুলিশ। সামনের দিকে রাস্তার উপর গাঁইতি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ। তার শরীর আছে, কিন্তু মাথা নেই। আর সামনেই একটা বড় পাথরের ওপর পড়ে আছে কয়েকটি মানুষের মাথা। ১৯৭২-এ আঁকা ‘হোমেজ টু’ সেই সময়ের একটি ভয়ংকর হাড়হিম করা ঘটনার করুণ চিত্রভাষা। বারাসতে কবর দেওয়া হয়েছিল পুলিশের গণহত্যার শিকার এক ঝাঁক তরুণকে। ছবিটিতে এক ব্যাপ্ত গভীর অন্ধকারের মধ্যে উৎসহীন আলোয় উদ্ভাসিত সারি সারি মৃত মুখ। তার নীচে যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত আরও একটি মুখ।

খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছিলেন বিকাশ। তাঁর কথায় তারপর সমস্ত ছেলেবেলা, কৈশোর এবং যৌবনের শুরুর সবটাই ওই মাতুলালয়ে কেটেছে, আরও অনেক ভাগ্য বিড়ম্বিত পিতৃহীনের মতো একঘেয়ে কাহিনি। এই অসহায়তা, এই নিরাপত্তাহীনতা সারা জীবন তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে। তাঁর ছবির মধ্যে আজীবন তার প্রতিফলন দেখা গেছে, কখনও প্রতিবাদী চেতনা হিসাবে, কখনও ফ্যান্টাসির আড়ালে। এইখানে খুব বেশি মিল পাওয়া যায় তাঁরই সমসাময়িক একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর, তিনি বড় হচ্ছিলেন প্রায় একই সময়ে ওই উত্তর কলকাতাতেই, এবং তিনিও শৈশবে হারিয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেবকে। তিনি শিল্পী গণেশ পাইন। দু’জনে প্রায় একই সময়ে ভারতের বিখ্যাত শিল্পীদল সোসাইটি আর কনটেম্পরারি আর্টস গ্রুপের সভ্য হয়েছিলেন। এবং একই সময়ে খুব তরুণ বয়সে ভারত-বিখ্যাত হয়েছিলেন।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আরও পড়ুন: ড্রইং শুরু করার আগে পেনসিলকে প্রণাম করতে বলেছিলেন

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

কলকাতা শহর, যেখানে তিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, তাঁর ছবির প্রিয় বিষয়। বিশেষত উত্তর কলকাতায়, যেখানে তিনি কৈশোরে, যৌবনে একা একা ঘুরে বেড়াতেন, শোভাবাজার, বাগবাজার, কুমোরটুলি, জোড়াসাঁকো, চিৎপুরের অলিগলিতে। আর্ট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ার সময়ে আসা যাওয়ার পথে তিনি জল রঙে এঁকে রাখলেন ভেঙে ফেলা ‘সেনেট হাইজের’ ছবি। কলকাতার সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের পরিমণ্ডল তাঁকে বিষণ্ণ করেছে, তার চিহ্ন তাঁর ছবিতে ফিরে ফিরে এসেছে। তাঁর লেখায় ‘বহু বিধ্বস্ত অট্টালিকা আমার অভিজ্ঞতায় আছে, এদের ঘিরে একদা সাজানো বাগানে ইতস্তত প্রস্তর মূর্তির সুন্দরীদের– বসে দাঁড়িয়ে আধোশোয়া অবস্থায় দিনের পর দিন দেখেছি ঘুরে ফিরে। কালের অবহেলায় সেসব বাগান জঙ্গল হয়ে গেছে। প্রস্তরসুন্দরীরা মলিন এবং অবহেলিত। তবু ওদের অপেক্ষার শেষ নেই, কাছে গেলেই আমি এদের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই। আমার ছবিতেও এরা বারে বারে আসে।’ শুধু বৃহৎ অট্টালিকাই নয়, উত্তর কলকাতার পাড়ার সাধারণ বাড়ির ছাদ, চিলেকোঠা, প্রাচীন সরু গলি অহরহ তাঁর ছবিতে এসেছে বিভিন্ন মোটিফ হয়ে, সংকেতবাহী প্যাটার্ন হয়ে। যেমন কবি ভাস্কর চক্রবর্তী তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, ‘শুধু উত্তর কলকাতার নয়….সারা কলকাতার গলিগুলো আমাকে টানে…এই গলি আর রাস্তা গুলোর সঙ্গে আমি একটা আত্মিক টান অনুভব করি। এই সরু গলিগুলো অসীম রহস্যে ভরা।’

আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে বিকাশ ফর্ম ভেঙে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। জ্যামিতিক রূপ প্রাধান্য পেল সেই সব কাজে। পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে করতে তিনি চলে গেলেন অনেকটা বিমূর্ততার দিকে। কাগজের ওপর ছবি সেঁটে তৈরি করলেন অনেক ‘কোলাজ’। ১৯৬৫ সালে তাঁর কলকাতার আর্টিস্ট হাউজ গ্যালারিতে প্রথম প্রদর্শনীতে এই ধরনের কাজই ছিল সব। সেখানে স্বাভাবিকতা আশ্রিত বা অ্যাকাডেমিক রীতির কাজ ছিল না একেবারেই। কিন্তু এর পরে তিনি রিয়ালিস্টিক ধরনের ছবি আঁকতে শুরু করলেন। আমেরিকান শিল্পী অ্যান্ড্রু ওয়াইফের ছবি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল। ওয়াইফের জটিলতাহীন স্বাভাবিক রূপারোপকে দর্শকের কাছে সহজ আবেদনের পথ হিসেবে তিনি গ্রহণ করলেন।

শহর ছাড়াও নারী ছিল বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবির এক প্রিয়তম বিষয়। ‘নারীদের সম্মান না দিয়ে আমার জীবন কখনওই সম্পূর্ণ নয়’– এই ছিল তাঁর স্বীকৃতি। তিনি এক চিরকালীন নারীর কল্পনা করতেন, যেখানে বাস্তব এবং পুরাণ মিলেমিশে যেত। বারাঙ্গনা থেকে দেবী দুর্গা– তাঁর ছবিতে বিভিন্ন রূপক নিয়ে মূর্ত হয়েছে। সামাজিক সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে নারীদের এই সবরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যে অসাধারণ ত্যাগ ও সংগ্রাম, বিকাশ সবসময় তাঁর ছবিতে তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। কখনও সেই নারী লোভ ও হিংস্রতার শিকার হয়েছেন, কখনও সেই নারী দেবী দুর্গার ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করেছেন। বিকাশ কখনও তাই তাঁর ছবির নারীদের কপালে এঁকে রেখেছেন তৃতীয় নয়ন। তাঁর ‘উওম্যান ইন রেড কুইলট’ নামের ছবিটিতে লাল লেপ দিয়ে শরীরের নিম্নাংশ ঢেকে এক নগ্নিকা বসে আছেন, আর ওপরের দেওয়ালে ঝোলানো বাঘের মুখোশ। দুর্গা চিত্রমালা অন্য একটি ছবিতে, উত্তর কলকাতার এক বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর দৃশ্যে মণ্ডপের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে অনেক নারী ও পুরুষ। তার মধ্যে হঠাৎ এক যুবতী মুখ ঘুরিয়ে দর্শকের দিকে তাকিয়ে। যেন দেবী দুর্গার রূপই ওই পিছন ফিরে দেখা যুবতীর মধ্যে প্রক্ষেপিত হয়ে যায়। এ যেন শিল্পীর এক মাস্টার স্ট্রোক।

সামাজিক অসঙ্গতিও তাঁর ছবিতে বারে বারে দৃপ্তভঙ্গিতে উঠে এসেছে। ‘ইন অপারেশান অফ আ টিউবওয়েল’-এ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার ভ্রষ্টাচার নিয়ে কৌতুক, ‘ঠাকুর মথুরদাস’ ছবিতে বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা, ‘মন্টু দ্য বটল সেলার’ ছবিতে শিশি বোতল বিক্রেতা এক তরণ্যের দারিদ্র– এইরকম অজস্র উদাহরণ আছে তাঁর অনেক ছবিতে। প্রথম জীবনে দারিদ্র বা অর্জনকরা বামপন্থী চেতনা তিনি সারাজীবন ভুলতে পারেননি, পরবর্তী জীবনে বিপুল যশ ও অর্থের আধিকারীক হয়েও।

পোর্ট্রেট পেন্টিংয়ে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানা যে গণেশ পাইনকে যখন এক বিখ্যাত পত্রিকা তাদের প্রচ্ছদে কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির পোর্ট্রেট আঁকতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি তা অস্বীকার করেন। বলেন, বিকাশই এর উপযুক্ত শিল্পী। স্বাভাবিক রীতিতে পোর্ট্রেট এঁকেও বিকাশ তার মধ্যে সারাক্ষণ সঞ্চারণ করে দিতেন এত অসামান্য গহন গভীর চেতনার আলো-আঁধার। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে, এই ধরনের পোর্ট্রেট আঁকায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন শিল্পী এডওয়ার্ড মুঙ্ক-এর করা ‘সমার সেট মম’-এ একটি মুখাবয়ব দেখে।

বিকাশ ভট্টাচার্যকে সমালোচকরা তাঁকে সুররিয়াল শিল্পী বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু তিনি নিজে তা মানতেন না। তার ছবি হয়তো কিছুটা ফ্যান্টাসি নির্ভর। আসলে তিনি বাস্তবকেই আঁকতে চেয়েছিলেন, একইসঙ্গে চেয়েছিলেন সেই বাস্তবকে প্রসারিত করে দিতে। এ যেন ‘বিয়ন্ড রিয়েলিটি’, এক অন্তহীন শিল্পযাত্রা!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved