একসময় বেতারের ‘ছোটদের বৈঠক’ ও ‘পল্লীমঙ্গল’ অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুর নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। প্রথমে কোনও একটি বিষয়ে সরস বক্তৃতা দিতেন, তারপর সেই বিষয় নিয়ে দাদাঠাকুরেরই রচিত গান গাইতেন সারদা গুপ্ত। দাদাঠাকুর একদিন অনুষ্ঠানের ভূমিকা করছেন এইভাবে– ‘আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি কথা বলবো, আর আমার হয়ে গান ধরবে সারদা। কারণ আমি যেমন সুর-কানা তেমনি তাল-কানা। দুদিকেই কানা। গানের ক্ষেত্রে আমি ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধ– তাই আজ সারদা আমার গান-ধারী হয়ে এসেছে।’ বলা বাহুল্য এই অনুষ্ঠানগুলো সেকালে অতীব জনপ্রিয় হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল দাদাঠাকুরের গান। ‘আত্মঘাতী দেবশর্মা’ ছদ্মনামে দাদাঠাকুরের লেখা ‘কলকাতার ভুল’ ও ‘কলকাতার খেদ’ দু’টি গানের রেকর্ডও বেরিয়েছিল সেই সময়ে। গায়ক ছিলেন যথাক্রমে নলিনীকান্ত সরকার এবং সারদা গুপ্ত।

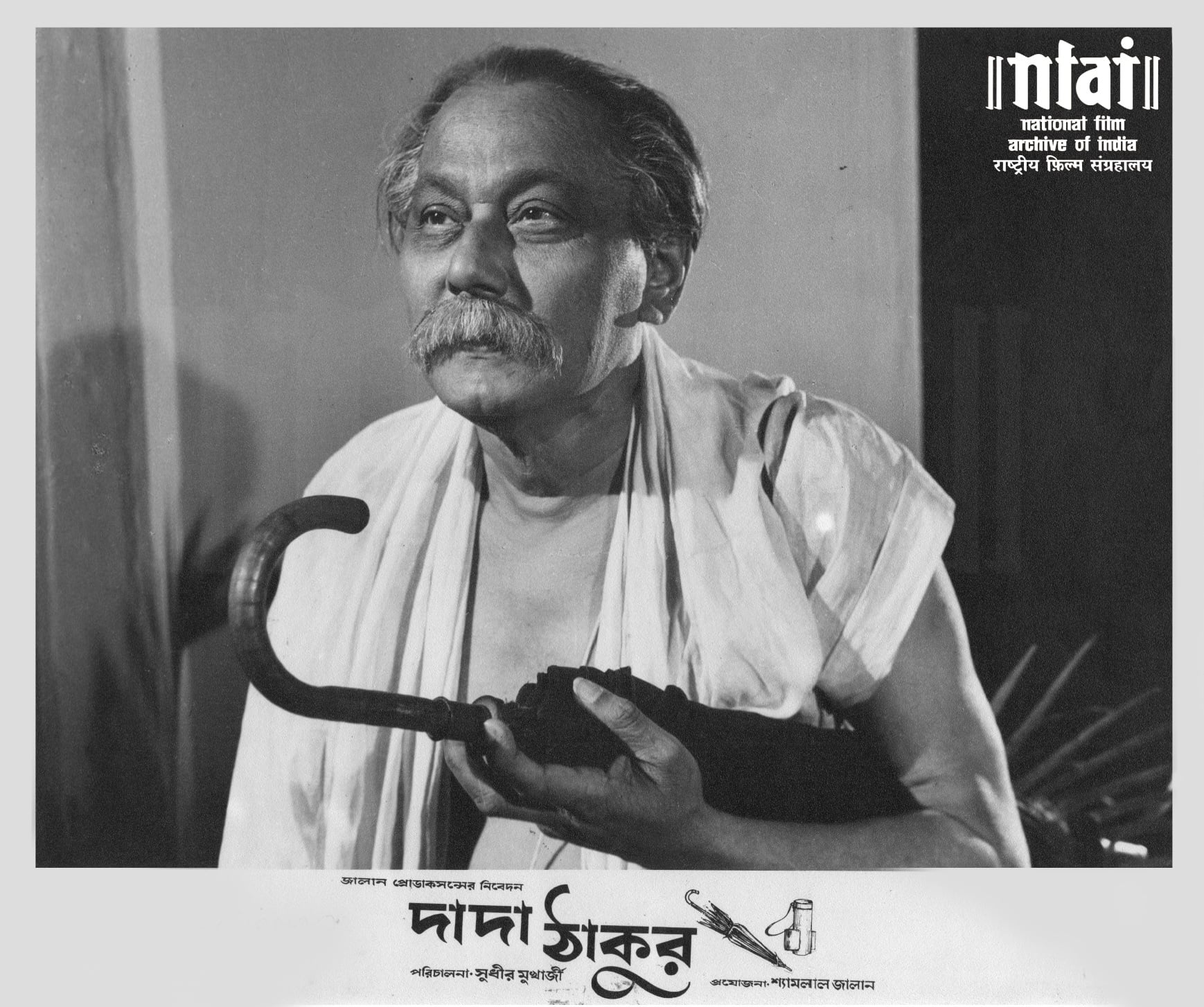

খালি পা, গায়ে একফালি চাদর, পরনে খাটো ধুতি, বগলে একটি ছাতা আর হাতে বোতল। সেকালের কলকাতা শহরের পথে একজন ফেরিওয়ালা দু’ আনা দরে ফেরি করছে বোতল ভর্তি মদিরা। যা পান করলে নেশাখোরের নেশা কেটে যায়! এহেন বোতলে বস্তুত পোরা থাকত হিউমার। নিছক হাসির জন্য নয়, পরিহাসের ছলে প্রতিবাদই ‘বোতল পুরাণ’-এর মূল উদ্দেশ্য। ভেন্ডার তথা হকার তথা মুদ্রক এবং লেখক ‘শরচ্চন্দ্র’ পণ্ডিত বাংলার নবজাগরণের একজন পদাতিক, আপামর জনগণের আদৃত ‘দাদাঠাকুর’।

জন্মসাল ১৮৮১। দাদাঠাকুর বলতেন– ভদ্রলোকের এক কথা: সামনে থেকে পড়লে যা, পিছন থেকে পড়লেও তা। জন্মস্থান বীরভূম হলেও তাঁর বর্ণময় ও কর্মময় জীবনের সবটাই প্রায় মুর্শিদাবাদে। শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহারা দাদাঠাকুর বড় হন কাকা রসিকলালের তত্ত্বাবধানে, মুর্শিদাবাদ জেলার দফরপুর গ্রামে। সেকালের গ্রামবাংলায় ওলাওঠা বা কলেরা কখনও কখনও মহামারীর আকার ধারণ করত। তেমনই একবার দফরপুর গ্রামে কলেরায় ৯০ জন মানুষ মারা যান। গ্রামের এক নামজাদা মানুষ হরিপ্রসাদ চাটুজ্যে গ্রামের মঙ্গলের জন্য হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করলে দাদাঠাকুর সেই কীর্তনের প্যারডি তৈরি করে গাইতে থাকেন–

“ভাই হরিবল দুই বাহু তুলে।

শমন-দমন যাতে হবে রে!

রাজার যে রাজ্যপাট

যেন নাটুয়ার নাট, ভাই রে,

দেখিতে দেখিতে কিছু নাই রে।

ভাই হরিবল দুই বাহু তুলে…”

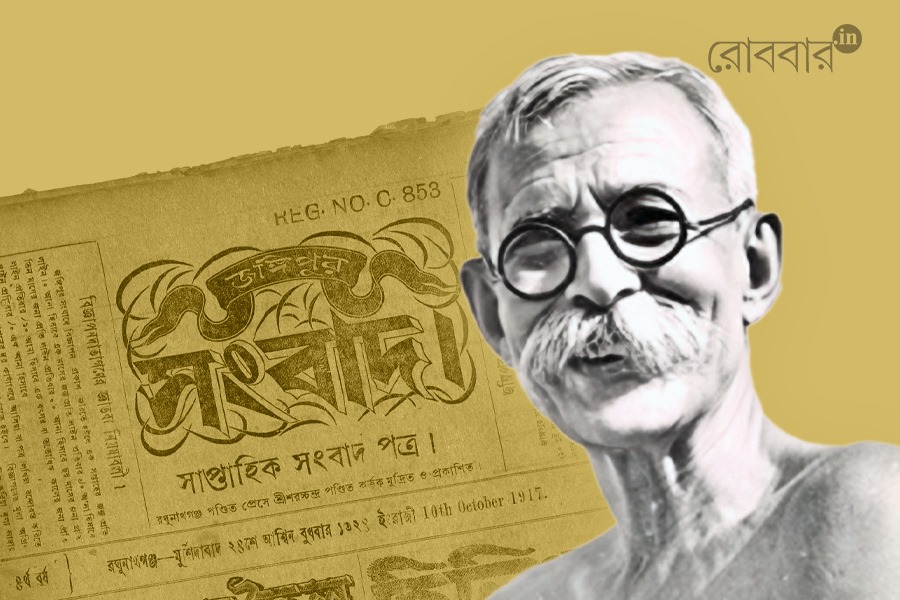

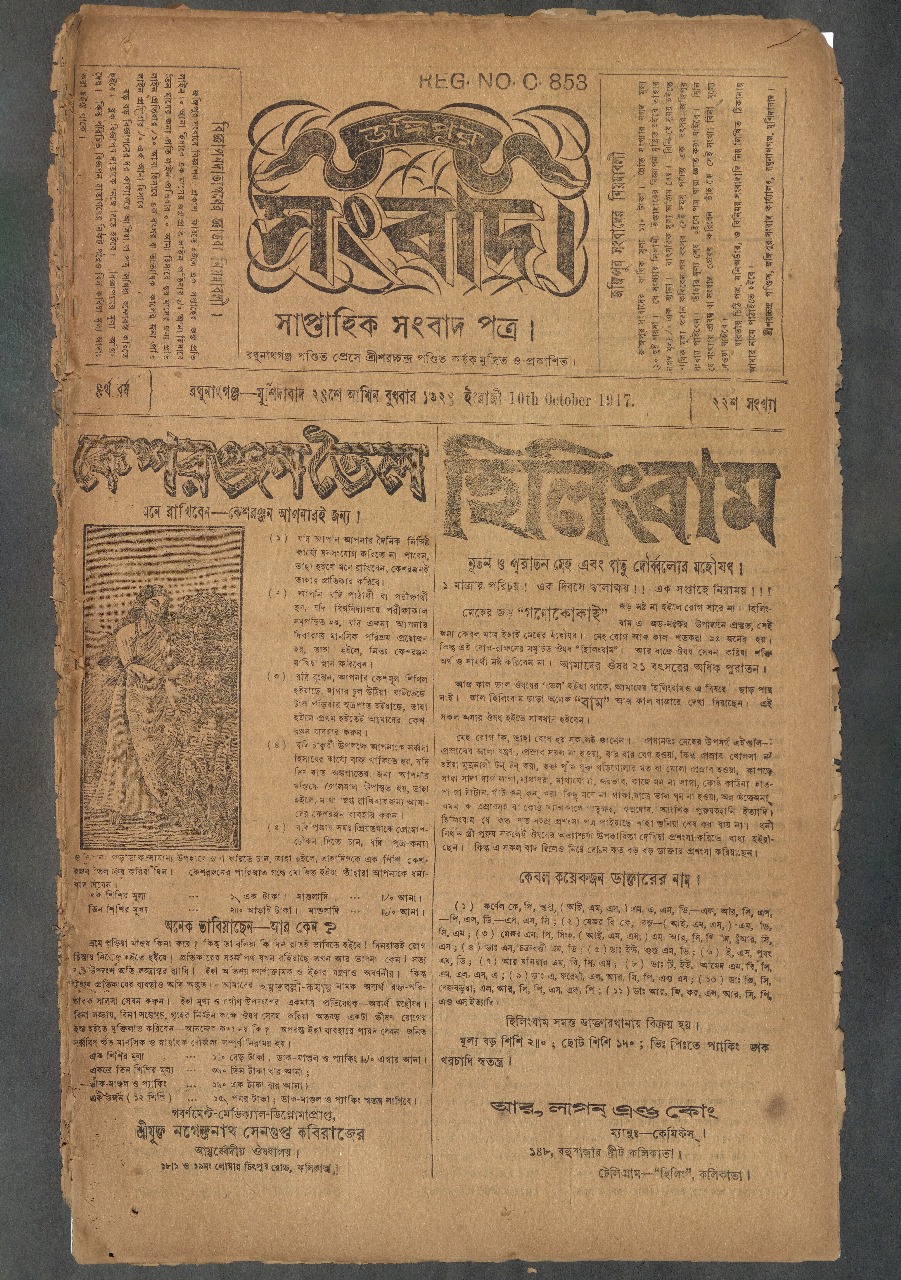

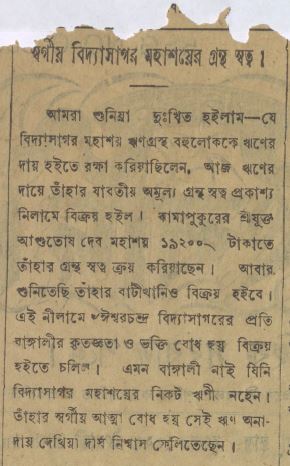

বাল্যকাল থেকেই ছড়া ও গান রচনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন তিনি। বাংলা, ইংরেজি এবং সংস্কৃত তিন ভাষায় সমান পারদর্শী। বলতেন, ‘It is better to starve than serve’! মাত্র তেইশ বছর বয়সে স্বাধীন জীবিকার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ‘পণ্ডিত প্রেস’ (১৩১০ বঙ্গাব্দ)। সাধারণ ছাপার কাজের মধ্যেই প্রকাশ করলেন ‘জঙ্গিপুর সংবাদ’ সাপ্তাহিক পত্রিকা (৬ জৈষ্ঠ, ১৩২১)। আরও কিছুকাল পরে ‘বিদূষক’ পত্রিকা। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৬ মাঘ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন– প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক ‘বিদূষক’। প্রথম সংখ্যায় ‘প্রথম সংখ্যা’-র পরিবর্তে লেখা হয়েছিল ‘প্রথম হর্ষ’ আর ‘Editor’-এর বদলে ‘Aideater’। প্রচ্ছদচিত্রও ছিল অবিস্মরণীয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যঙ্গচিত্রের কপালে লেখা ‘দুঃখ’, বুকে ‘দুরাশা’ আর পেটের উপরে লেখা ‘উদররে তুহু মোর বড়ি দুশমন’। এই অসাধারণ পত্রিকাটির মুদ্রক, প্রকাশক, লেখক, সম্পাদক থেকে বিক্রেতা পর্যন্ত সবই ছিলেন দাদাঠাকুর। ‘বিদূষক’ ছাপিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থেকে দাদাঠাকুর চলে যেতেন কলকাতায়। কলকাতার ফুটপাতে ফেরি করে বেড়াতেন ‘বিদূষক’। এই পত্রিকাই বাংলার সারস্বত সমাজে দাদাঠাকুরকে বিপুল পরিচিতি দিয়েছিল।

“জন্ম আমার জঘন্য স্থান পল্লীগ্রামের জঙ্গলে,

দেশের মঙ্গল যেমন তেমন নিজের পেটের মঙ্গলে,

আজ রাত্তিরে ভরে রাখি, খালি আবার কালকে তা,

পেটের জ্বালায় ‘বিদূষক’ চলে এলেন কলকাতা”

কে না জানে বিদূষকের পরিহাসের পিছনে লুকিয়ে থাকে যন্ত্রণা। আজীবন দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে জীবন কেটেছে। এমনকী কলকাতার রাস্তায় হকারির জন্য লাইসেন্স তৈরির চার টাকা ছ’ আনা পয়সাও তাঁর কাছে ছিল বিলাসিতা। কলকাতা পুলিশ যাতে দাদাঠাকুরকে হেনস্থা করতে না পারে সেজন্য কলকাতা কর্পোরেশনের তৎকালীন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুভাষচন্দ্র বসু নিজে টাকা দিয়ে এই লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছিলেন। নেতাজির কাছেই তিনি একমাত্র এই ঋণ স্বীকার করেছিলেন, এছাড়া আজীবন তিনি নিজের জন্য কারও কাছে হাত পাতেননি। কেউ কিছু দিতে চাইলেও ফিরিয়ে দিয়েছেন।

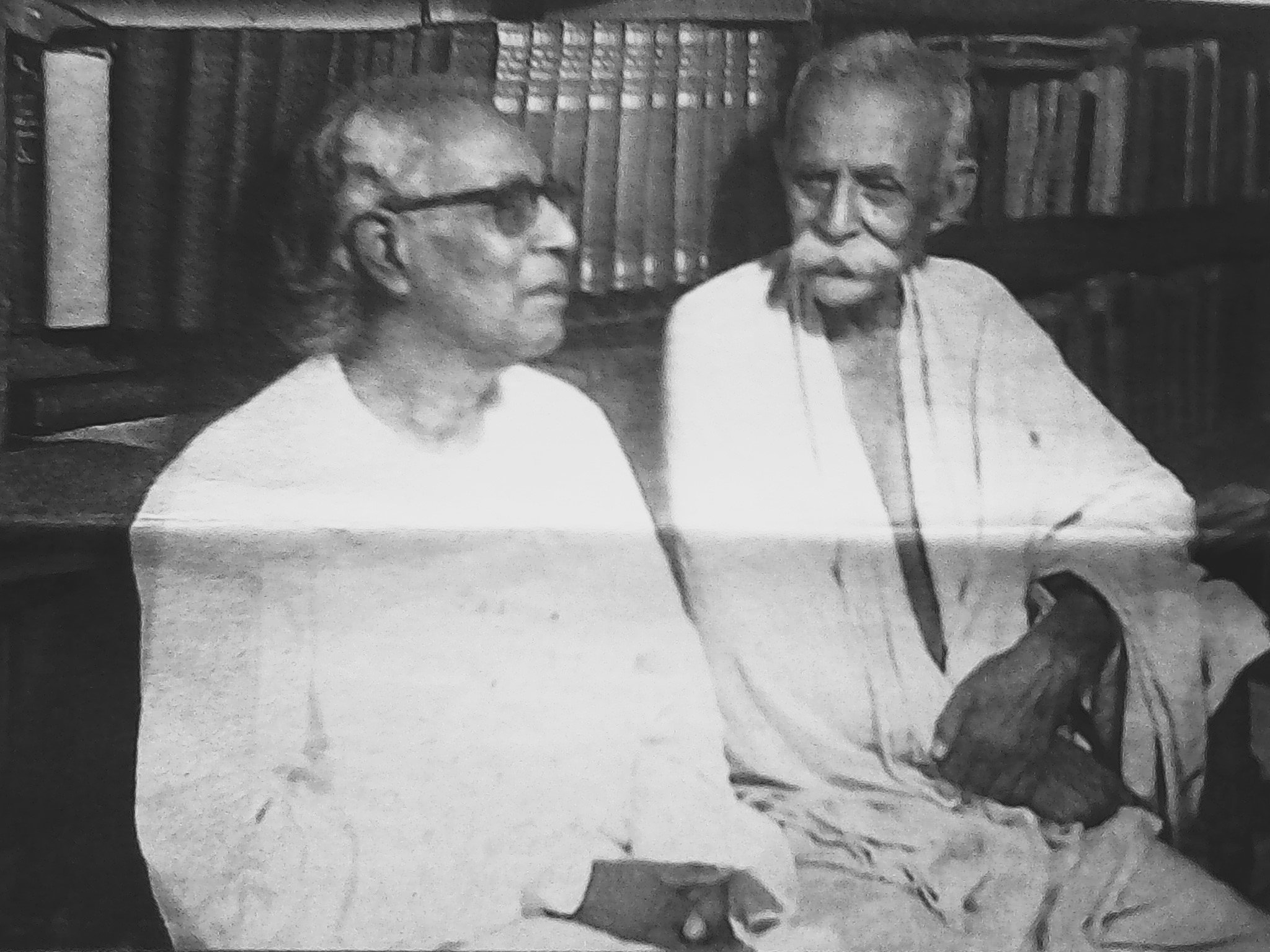

‘বিদূষক’-এর সুবাদে বাংলার লেখক মহলে পরিচিতি পেয়েছিলেন। লাভ করেছিলেন বহু মান্যগণ্যের বন্ধুত্ব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জলধর সেন, হেমেন্দ্র কুমার রায়, নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুসদয় দত্ত, দিলীপ কুমার রায়, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়-সহ আরও অনেকেই ছিলেন দাদাঠাকুরের গুণমুগ্ধ। যে কোনও আসরের মধ্যমণি হয়ে রসিকতার রসপ্রপাত ছোটাতেন। পল্লি-বাংলার সহজাত সুরে গান বাঁধায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। আর গানের বিষয়ও হত অদ্ভুত। তাঁর রচনা যে কেবল সমাজ সচেতন তাইই নয়, ব্যঙ্গের কশাঘাতে প্রচলিত ভুলের প্রতিবাদ করতেও তিনি পিছপা হননি কোনওদিনই। কলকাতা বেতারের অনুষ্ঠানে তিনি তার এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন একাধিকবার। একসময় বেতারের ‘ছোটদের বৈঠক’ ও ‘পল্লীমঙ্গল’ অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুর নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। প্রথমে কোনও একটি বিষয়ে সরস বক্তৃতা দিতেন, তারপর সেই বিষয় নিয়ে দাদাঠাকুরেরই রচিত গান গাইতেন সারদা গুপ্ত। দাদাঠাকুর একদিন অনুষ্ঠানের ভূমিকা করছেন এইভাবে– ‘আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি কথা বলবো, আর আমার হয়ে গান ধরবে সারদা। কারণ আমি যেমন সুর-কানা তেমনি তাল-কানা। দুদিকেই কানা। গানের ক্ষেত্রে আমি ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধ– তাই আজ সারদা আমার গান-ধারী হয়ে এসেছে।’ বলা বাহুল্য এই অনুষ্ঠানগুলো সেকালে অতীব জনপ্রিয় হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল দাদাঠাকুরের গান। ‘আত্মঘাতী দেবশর্মা’ ছদ্মনামে দাদাঠাকুরের লেখা ‘কলকাতার ভুল’ ও ‘কলকাতার খেদ’ দু’টি গানের রেকর্ডও বেরিয়েছিল সেই সময়ে। গায়ক ছিলেন যথাক্রমে নলিনীকান্ত সরকার এবং সারদা গুপ্ত।

সঙ্গীত তথা গানবাজনা ইত্যাদিকে ইংরেজিতে ‘Fine Art’ বলে। কিন্তু কেন বলে? দাদাঠাকুর বলছেন– “একবার আমার শখ হয়েছিল গান-বাজনা শেখার, তখনকার দিনে ২ টাকা গুরুদক্ষিণা দিয়ে আমি তবলা শিখতে গেলাম। গুরুদেব বাঁয়া-তবলাটা নিয়ে ‘তেরে কেটে তেরে কেটে’ প্র্যাকটিস করতে বললেন। আমি তাই করছি, মিনিট দুয়েক পর দেখি আমার ডান হাতটা তবলার ভিতরে ঢুকে গেছে, করুণ মুখে গুরুদেবের দিকে তাকাতে তিনি বললেন– আগামী দিন ২ টাকা নিয়ে এসো ওটা ছাওয়াতে, পরের সপ্তাহে ২ টাকা দিয়ে আবার নবোদ্যমে বাজাচ্ছি, হঠাৎ দেখি ডুগির চামড়াটা হাঁ করে আছে। গুরুদেব সেদিনও অভয় দিয়ে বললেন– পরের দিন ৫ টাকা লাগবে ওটা সারাতে। দুদিনে ৭ টাকা Fine দিয়ে বুঝলাম গান-বাজনাকে কেন Fine Art বলে।”

তাঁর লেখা গানগুলি সেই সময়ের সমাজ-বাস্তবতার দলিল। হুতোম যেমন পরিহাসের ছলে বাংলাদেশের রিফর্মেশনের বাস্তব চেহারা তুলে ধরেছিলেন, তেমন দাদাঠাকুরও মানুষের লোভ, লালসা, ভোটসর্বস্ব রাজনীতির দম্ভকে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। পল্লি তথা গ্রামবাংলা ও রাজধানীর মধ্যেকার সেতুর কাজ করেছিলেন তিনি। চারণকবি-র এই ব্রত জীবনের শেষদিন অবধি তিনি পালন করেছিলেন নিরলসভাবে এবং শিরদাঁড়া উঁচু করে। চিরকাল নগ্নপদ ছিলেন। অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও কোনওদিন জুতো পরেননি। কারণ তিনি ‘জুতোস্থ’ না হয়ে ‘পদস্থ’ থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন। মজা করে বলতেন– বাগদাদের রাজারা খালিফা আর তিনি হলেন ‘খালি পা’। আসলে বিষয়টি শৈশবের দারিদ্রের। কাকার কাছে ছেলেবেলায় জুতোর আবদার করলে তিনি তা মেটাতে পারেননি। প্রতিবেশী হরি স্যাকরা, যার একটি পা ছিল কাঠের, তার উপমা দিয়ে বলেছিলেন– ‘যত অভাবই থাক মানুষের ঠিক চলে যায়। হরির একটি পা নেই তাও চলে যাচ্ছে…’!

জীবনের দুঃখ, দারিদ্রকে হেলায় এড়িয়ে চলেছেন তিনি। কোনওদিন প্রয়োজনের বেশি কিছু গ্রহণ করেননি। লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় উন্নত প্রেস ও অন্য সরঞ্জাম কেনার জন্য তাঁকে সেইযুগে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই প্রস্তাব। জীবনের রঙ্গমঞ্চে তিনি কেবল হাসিয়েছেন তাঁর পাঠক, শ্রোতাদের। তাঁর কান্না নিভৃত দেবতার সম্মুখে, যেখানে দর্শকের প্রবেশাধিকার নেই। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী একদিন অতিরিক্ত মদ্যপান করার দরুন মঞ্চে অভিনয় করতে পারেননি। একথা শোনার পর দাদাঠাকুর বলেছিলেন– ‘অভিনয় করবে কী করে? ও তো সেদিন শিশি-র ভাদুড়ী ছিল না, ছিল বোতলের ভাদুড়ী।’

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ-ঋণ সংগ্রহের একটি সভায় ব্রিটিশদের জন্য লোক ও অর্থবল দিয়ে সাহায্য করার আহ্বান জানান তৎকালীন কমিশনার সাহেব। কিন্তু দাদাঠাকুরের মতে এ যুদ্ধে জয়ী হবে জার্মান– জার্মানি। সকলের হতচকিত প্রতিক্রিয়া দেখে নিয়ে দাদাঠাকুর বললেন– ‘আমরা বাঙালি রেজিমেন্ট তৈরি করে এই যুদ্ধে ভারত সম্রাটের লোকবল তো বৃদ্ধি করেইছি, এবার অর্থদানের পালা। তাই বলছি এ যুদ্ধে জয়ী হবে যার Man, যার Money.’

দাদাঠাকুরের প্রিয় ‘নলে’ তথা নলিনীকান্ত ছিলেন তাঁর প্রেসের একমাত্র সহায়ক। আসলে পুলিশের তাড়া খেয়ে স্বদেশী বিপ্লবী এই যুবক আশ্রয় নিয়েছিলেন দাদাঠাকুরের কাছে। তারপর সাহেব গোয়েন্দাদের কথার প্যাঁচে ভুলিয়ে বহুবার বাঁচিয়েছেনও তাঁকে। এই নলিনীকান্তের কাছে দাদাঠাকুরের লেখা ‘কলকাতার ভুল’ গান শুনে রবীন্দ্রনাথ ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর ‘ভোটামৃত’ তখনকার সমাজের তো বটেই আজকের ভোট-ভিখারীদের জন্যও সমান প্রাসঙ্গিক।

সম্পাদক হিসেবেও তিনি ছিলেন অন্য ধরনের। যে কোনও রকম সামাজিক বর্বরতার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে তাঁর পত্রিকায়। পণপ্রথার ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিলেন। যে বাড়িতে পণ গ্রহণ করা হত সেখানে জলগ্রহণ করতেন না। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ এবং ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা চিরকাল সাধারণ মানুষের অধরা থেকেছে। তবুও তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর মতো করে মানুষকে বোঝাতে। ১৩২৪ সালের ২৪ আশ্বিন ‘জঙ্গিপুর সংবাদ’-এ ‘আবাহন’ কলামে প্রকাশিত হচ্ছে–

“মাগো! সংসারের মর্ম্মস্তুদ যাতনা বুকে লইয়া প্রাণের কাতর ক্রন্দন তোমাকে জানাইবার জন্যই আজ তোমাকে মনে পড়িয়াছে। তুমিই সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছ, তুমিই কর্ম দিয়াছ, মতি দিয়াছ, জ্ঞান দিয়াছ। কিন্তু আমরা তো মোহান্ধ জীব, বিষয় সুরায় সর্ব্বদাই মত্ত। তোমাকে ভাবিবার, ডাকিবার, প্রাণের বেদনা জানাইবার সময় পাইনা। সর্ব্বদাই বিষয় ও ভগবানের মধ্যে কে বড় কে ছোট লইয়া বিবাদ করিতেছি। মানব মাত্রেই স্বার্থের দাস। সেই স্বার্থানুপ্রাণিত হইয়াই অল্পায়াসাধ্য আপাতঃ মধুর বিষয় ভোগেই ব্যাপৃত আছি। তাহা হইলেও তুমি ত আমাদিগকে একেবারে ছাড়িতে পার নাই। তাই বার বার বলিতেছ–

‘পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।’

তোমার আশ্বাসবাণী শুনিয়াও আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। তাই তোমার অস্তিত্বেও সন্ধিহান হই। লাভের সময় তোমাকে ভুলিয়া অকার্য্য কুকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হই না। এবং তখনই বলি ‘তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।’ কেবল তোমার প্রতি বাহ্যিক অনুরক্তি দেখাইবার জন্যই বলি–

‘ভগবত্যৈ বিদ্মহে মহাদেব্যৈ ধীমহি’

কিন্তু মাগো অগ্রে ‘বিদ্মহে’ পরে ‘ধীমহি’। আগে তোমাকে জানিতে চেষ্টা করি পরে ধীমহি বলিয়া ধ্যান করিব। কিন্তু তোমাকে না জানিয়া তোমার স্বরূপ না বুঝিয়া কেবলমাত্র বলিতেছি ‘ভগবতী কে জানি তাঁহাকে ধ্যান করি’। বুঝতে পারি তাহাতে কিছুমাত্র ডাকা হয় না।”

কলামটি লিখছেন শ্রী রমাপতি কাব্যতীর্থ আর দাদাঠাকুর ফেরি করে পৌঁছে দিচ্ছেন ঘরে ঘরে।

একবার কাজী নজরুল ইসলামকে বলছেন, ‘হিন্দুর দেবতা খোদার খোদা জানিস?’ নজরুল বললেন, ‘এটা কেমন কথা? এসব মুসলমান বিদ্বেষীদের কথা– এ কি কথার কথা হল? আপনার মতো লোকের একথা বলা উচিত নয়।’ দাদাঠাকুর বললেন, ‘নজরুল তুই কবি, রসিকজন, তুইও বুঝলি না? তবে শোন, মা গঙ্গা যে হিন্দুদের একজন দেবতা তা জানিস তো?’ নজরুল বললেন, ‘হ্যাঁ জানি’। দাদাঠাকুর বললেন, ‘আমাদের এই দেবতাটি খোদার খোদা। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এই হাজার হাজার মাইল মাটি খোদা (খনন করা) কি খোদা ছাড়া মানুষের পক্ষে সম্ভব? এইবার ভেবে দেখ এই হিন্দুর দেবতা খোদার খোদা কি না!’

এমন কিছু ছিল না যা দাদাঠাকুরের পরিহাসের ক্ষেত্রের বাইরে। সে দেবতা হোক বা মানুষ, হিন্দু হোক বা মুসলমান। কারণ তিনি ছিলেন উদার, অকৃপণ আনন্দ বিলোবার সাধক। তবে ১৩ বৈশাখ ১২৮৭ আর ১৩ বৈশাখ ১৩৭৪– একজন জন্ম-দীনের জন্মদিন আর মৃত্যুদিন নিয়ে যে আশ্চর্য রসিকতা করে গেলেন স্বয়ং ঈশ্বর– তাঁর প্রতি অলক্ষ্যে কি মুচকি হেসেছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদূষক?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved