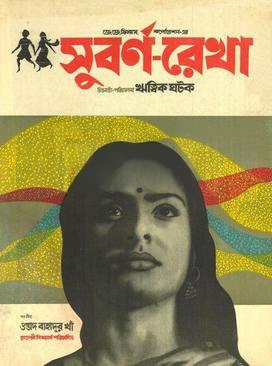

ঋত্বিকের কালী প্রতিমা নিয়ে কাজের সর্বোচ্চ উদাহরণ– বস্তুত বাংলা ছবিতে এত দূরপ্রসারি ইঙ্গিত আর কখনও পাওয়া যায়নি, যা ‘সুবর্ণরেখা’য় পাওয়া গিয়েছিল। ‘সুবর্ণরেখা’-য় মূল চিত্রনাট্যের সেই অংশটি ছিলও না। কিন্তু ঋত্বিক যখন শুটিংয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, ঘাটশিলার অদূরে পরিত্যক্ত বিমানবন্দরে তখন হঠাৎই একজন বহুরূপী তার বাচ্চা মেয়ে, ছোট মেয়ের সামনে এসে পড়ে সে ভয় পেয়ে যায়, শুটিংয়ের প্রস্তুতির মধ্যেই ঋত্বিক ঘটককে এসে জড়িয়ে ধরে। ঋত্বিক বহুরূপীর দিকে তাকান, এবং যিনি মহৎ পর্যায়ের শিল্পী তিনি মুহূর্তেই বুঝতে পারেন এই ইঙ্গিত।

ঋত্বিক ঘটক বাংলার মাতৃমুখ দর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন বলে শিল্পী হিসাবে তাঁর ছবিতে যে আদি প্রতিমা হিসাবে কালিকা মূর্তি দেখা দেবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ঠিক এমনভাবেই আন্তর্জাতিক চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে বুনুয়েলের ছবিতে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম, তারকোভস্কির ছবিতে ‘কুমারী মাতা’, বার্গম্যানের ছবিতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম দেখা যেত। ঋত্বিক যখনই ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন, তখনই তাঁকে ভারতের মতো সুপ্রাচীন দেশের দিকে তাকিয়ে এক ধরনের ধর্মীয় সূত্র সন্ধান করতে হয়েছে। এবং তাঁর ছবিতে এই আর্কেটাইপ সর্বত্র ছড়িয়ে।

ঋত্বিক যখন আদি প্রতিমাকে দেখেছেন– দ্য গ্রেট মাদার, তার প্রথম উদাহরণ সম্ভবত ‘নাগরিক’-এ, যেদিন দুর্গাপ্রতিমার আগমন হচ্ছে শহরে, সেইদিনই একটি পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা দুর্গা প্রতিমার চেয়ে কালী প্রতিমার দিকে বেশি মনোযোগ আরোপ করব। আর সেক্ষেত্রে দেখা যাবে, ‘অযান্ত্রিক’, ১৯৫৭ সালের সেই অসামান্য ছবিতে, যখন বিমলকে তিনি প্রথম অবকাশের মুহূর্তে দেখতে পেলেন, তখনই বেসুরো গলায় বেজে উঠল, ‘কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।’ খেয়াল করার মতো ব্যাপার যে এই গান ঋত্বিক কিন্তু সেভাবে সংগীত হিসাবে প্রয়োগ করেননি। এক ধরনের বেসুরো প্রয়োগ খুব ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন। নিসর্গে একাকী পরিত্যক্ত বিমলকে একজন বাঙালি এবং একজন প্রবাসী হিসাবে চিহ্নিত করতে।

কিন্তু ঋত্বিকের কালী প্রতিমা নিয়ে কাজের সর্বোচ্চ উদাহরণ– বস্তুত বাংলা ছবিতে এত দূরপ্রসারি ইঙ্গিত আর কখনও পাওয়া যায়নি, যা ‘সুবর্ণরেখা’য় পাওয়া গিয়েছিল। ‘সুবর্ণরেখা’-য় মূল চিত্রনাট্যের সেই অংশটি ছিলও না। কিন্তু ঋত্বিক যখন শুটিংয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, ঘাটশিলার অদূরে পরিত্যক্ত বিমানবন্দরে তখন হঠাৎই একজন বহুরূপী তাঁর ছোট মেয়ের সামনে এসে পড়ে। সে ভয় পেয়ে যায়, শুটিংয়ের প্রস্তুতির মধ্যেই বাবাকে এসে জড়িয়ে ধরে। ঋত্বিক বহুরূপীর দিকে তাকান, এবং যিনি মহৎ পর্যায়ের শিল্পী তিনি মুহূর্তেই বুঝতে পারেন এই ইঙ্গিত। একটা টুকরো ঘটনার নুড়িপাথর থেকে তিনি ইতিহাসকে পুর্নবিন্যস্ত করার দায়িত্ব নেন। আমরা দেখি, ‘সুবর্ণরেখা’য় ছোট্ট সীতার সামনে এক বহুরূপীকে, যে কালীর ছদ্মবেশে। এবং যখন মাস্টারমশাই তাকে বলেন, ‘এই চৈতন্যা বাচ্চাদের ভয় দেখাস কেন?’ তখন সে বলে, ‘বাচ্চাদের ভয় দেখাই নাই, দিদিমণি সামনে আইসা পড়ছিল।’ হে পাঠক, খেয়াল করুন এই বহুরূপীর নাম ‘চৈতন্যা’। অর্থাৎ চৈতন্য। কনসাসনেস। এবং সেই মুহূর্তে যখন সে জিভটি আলগা করে তখন আর তাকে কোনও ভয়প্রদ অস্তিত্ব বলে মনে হয় না। তখন তাকে মনে হয়, সাধারণ একজন পেশাদার বহুরূপী, যে অন্নসংস্থানের জন্যই নানা রূপে বিচরণ করে। ঋত্বিক নিজে বলেছেন, এটা সময়ের বহুরূপ। সময় কখনও করালবদনা, কখনও শান্তি। সময় কখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আউশভিৎস ক্যাম্প হতে পারে। সময় কখনও ন্যাটো হতে পারে। সময় কখনও যুদ্ধ বা দাঙ্গা হতে পারে। কালী তার রূপ।

যদি এর একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমরা দিই, তাহলে ‘যুক্তি-তক্কো-গপ্প’-তে যখন বিজন ভট্টাচার্য বলছেন, দ্রংষ্টাকরাল বদনে, শিরমালা বিভূষণে চামুন্ডে মুন্ডমথনে নারায়ণী নমঃস্তু-তে। তখন এই ভয়ঙ্করী কালীমাতার উত্তরে জ্ঞানেশ মুখার্জি বলেন, ‘মায়ের আবার অংবংচং কী? মা তো মা-ই।’ এই যে তর্ক, এই তর্কের গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখি, আসলে ১৯৫৫ সালে যখন প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক এরিক নিউম্যান তাঁর ‘দ্য গ্রেট মাদার’ নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তখন তিনি মাদার আর্কিটাইপ, মহিয়সী মায়ের কিংবদন্তি যে দেশে কীভাবে ছড়িয়ে আছে, দেশে থেকে দেশে, তা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ব্যাখ্যার মূল জায়গা ছিল, এই মাদার ধারণার একটা অংশ ‘দ্য টেরিবল মাদার’, অর্থাৎ আইসিস বা কালী। আরেকটা অ্যানিমা অ্যাকসিস অর্থাৎ সোফিয়া, বরাভয়দাত্রী। এই যে রবীন্দ্রনাথের গানেও আমরা দেখি, এক হাতে শঙ্কাহরণ, আর একদিকে ভয়প্রদা– এই যে দুই মাতৃমূর্তির সম্মেলন, এই সম্মেলনই মানুষের কল্পনার মূল ভিত্তিভূমি।

ঋত্বিক ঘটক ‘সুবর্ণ-রেখা’য় এই প্রচেষ্টাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন। এমনকী ‘মেঘে ঢাকা তারা’-তেও, যেখানে নীতা জগদ্ধাত্রীর প্রতীক– কোমল, আশ্রয়দাত্রী। আর সেখানেই তাঁর মা একধরনের টেরিবল মাদার। ভয়ানক মা। এই যে মায়ের বিভিন্ন রূপ, আমরা যে বলি, বহুরূপে তিনি সমন্বিতা। তাঁর যে নানারকম রূপ, এই রূপকে কিংবদন্তিগুলি মানুষের ইতিহাস থেকেই যা উঠে আসে, তা ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে নানা সময়ে ধরা পড়েছে। এবং দেখা গেছে দার্শনিকভাবে কালীমূর্তিকে ব্যাখ্যা করা, এবং সেই কালীমূর্তিকে দেখানোর মাধ্যমে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তঃস্থল পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া– এটা ঋত্বিকের বৈশিষ্ট। ঠিক একই কাজ বুনুয়েলের ‘নাজারিন’-এ করেছিলেন। ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিতে করেছিলেন। আমরা এতদিন বুঝিনি। তাঁর শতবর্ষের মুহূর্তে একথা বুঝতে পারব বলে আশা করা যায়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved