কবি মণীন্দ্র গুপ্ত লব্ধটুকুকেই শুধু অভিজ্ঞতা ভেবে নেননি, পাওয়ার পথকেও অভিজ্ঞতায় ছাওয়া ভেবে সর্বত্র ভ্রমণশীল যাবতীয় অনুসন্ধিৎসু মানুষের দলকে নিজের আপনজন ভেবেছেন। কবি একা কতটুকু দেখতে পেতেন, যদি-না নৃতত্ত্ব-ভূবিদ্যা-জ্যোতির্বিদ্যা-সমুদ্রতত্ত্বের লোকেরা, ডুবুরি-সাপারু-বেদে, পাগল-শিশু, ডাকাবুকো ঈশ্বরসাধক মিলে কবির জগৎ-ধারণা তৈরি করে দিতেন। এই সমবায়ী অভিজ্ঞতার পথরেখা প্রসারিত হয়ে মণীন্দ্র গুপ্তকে এমনই রোমাঞ্চে আবিষ্ট করল যে, তাঁর অভিজ্ঞতা-লাভের ইচ্ছা চাঁদের ওপিঠ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

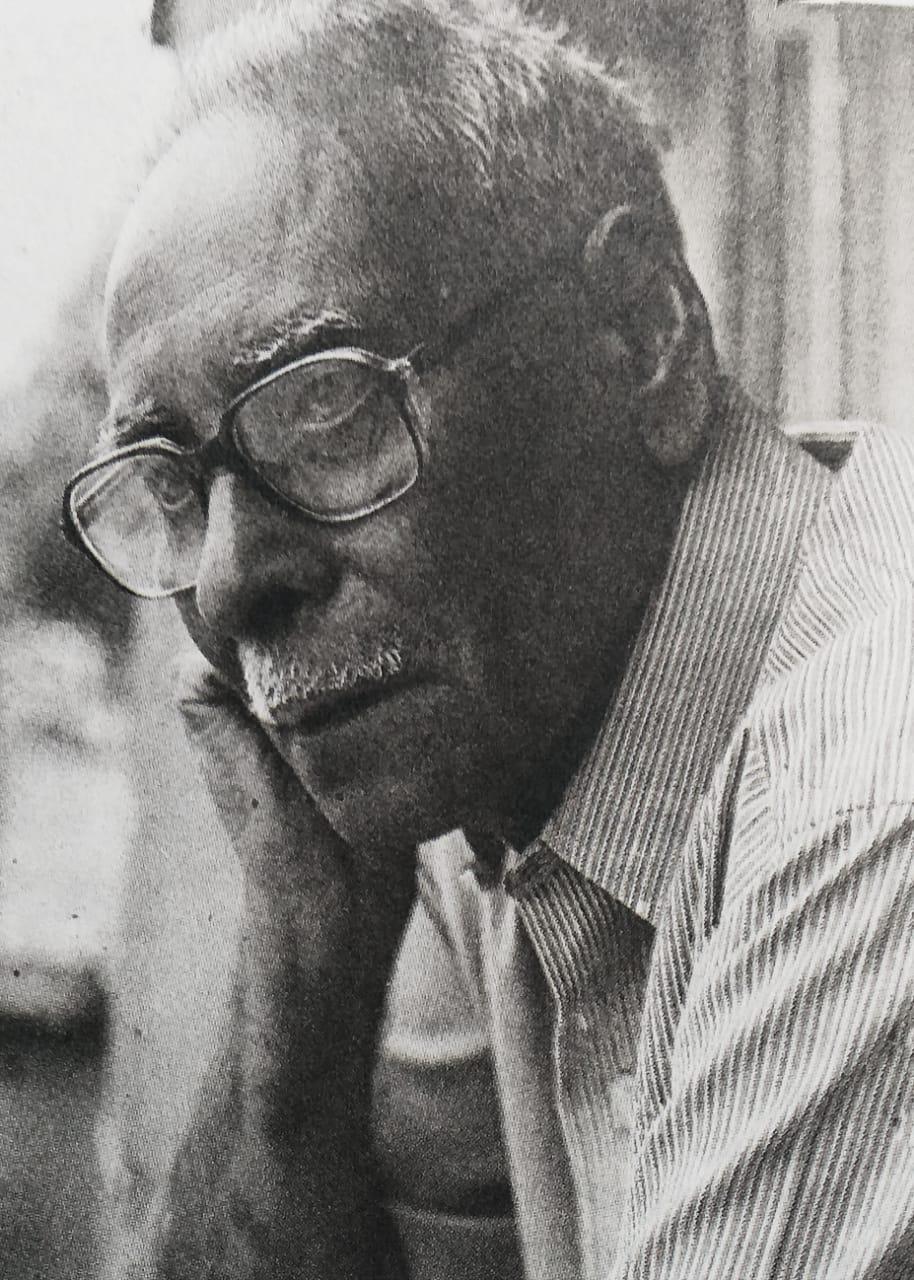

কাগজ-দুনিয়ার কোণে, কবিতার অক্ষর-পৃথিবীতে কে থাকবে আর কেই-বা প্যাঁচার গর্তের মতো অন্ধকারে বিলীন হবে, তার কোনও স্থিরতা নেই। আর এই সত্যটির সারাৎসার মর্মে ধরেছিলেন যিনি– সেই মণীন্দ্র গুপ্ত নিজের জীবনের ৬০ বছর বয়স অতিক্রান্ত সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে ‘অর্ধমৃত কবি’ মনে করতে পরোয়া করেননি। বরং নিশ্চিত হয়ে তাকিয়ে থেকেছেন মৃত কবিদের সময়হারা দীর্ঘ শ্রেণির দিকে, ঘাড় তুলে, অনন্ত আকাশের অক্ষরে। নিজের প্রতি তাঁর প্রত্যয় আরও দৃঢ় হল, যখন দেখতে পান– সেই অনড় পটে ফুটে উঠেছে সম্বলহীন গোবিন্দচন্দ্র দাস, উদাসী লালন, হতভাগ্য জীবনানন্দ, পল্লিবালা চন্দ্রাবতী।

এই দৃশ্য আরও গভীরে গিয়ে তাঁকে বিমুখ করেছিল প্রচারের আকাঙ্ক্ষা থেকে, স্থিত করেছে সংরক্ষণের নিষ্ঠায়। নিজেদের বিলুপ্তির সমস্ত সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী জেনেও এসিনরা তাঁদের জন্মের শ্রেষ্ঠ পার্থিব সম্পদ লিখনসংবলিত পুথি প্যালেস্টাইনের দুর্গম পাহাড়ের গোপন গুহায় রেখে দিয়েছিলেন নিজেদের বিনাশের আগে, যাতে রচিত হয়ে ছিল মুক্তিদাতার যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে আসার পথরেখা, তাঁদের স্বপ্নে পাওয়া যে-পথের কথা উৎকীর্ণ সেইসব পুথিতে।

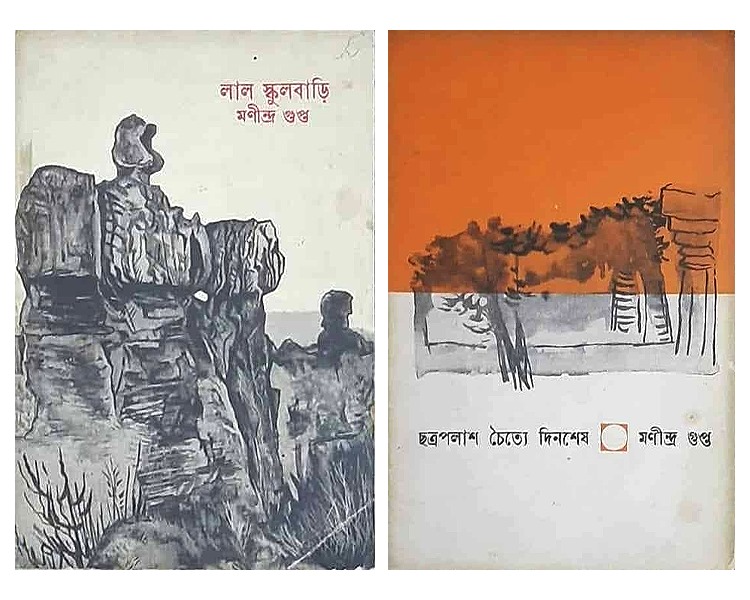

বনমধুর চেয়েও অজর পুথিগুলি লেখা হয়েছে যিশুর জন্মেরও ১৫০ বছর আগে। আর নিরক্ষর রাখাল-বালকের কৌতূহলী মন তারও কত কত বছরের পরে একদিন সেসব আবিষ্কার করল। এ-সংবাদ-জানা মণীন্দ্র গুপ্তের অক্ষরে অলংকৃত শক্তিশালী বইয়ের দূরবিসারী অমরতায় প্রত্যয় থাকার থেকে আর-কী গুরুত্ব পেতে পারে! কিছু না। তিনি প্রত্যক্ষ করেন মলিন জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অমূলতরু চাঁদ। একবার নিজের জর্জরিত জীবনের দিকে তাকান, একবার ভাবেন ক’-খানি বই সম্বল বুনো রামনাথের কুঁড়েঘরখানা। বিশ্বাসে আরও জোর আসে। নিজের ‘কবিতাসংগ্রহ’-এর ‘ভূমিকা’-য় অনায়াস নিশ্চিন্তে তাই লিখতে পেরেছেন: ‘এক সময় তো আমাকে হাতপা ছেড়ে বিনাযুদ্ধে সময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। কিন্তু তার আগে আমার এই সংগ্রহ বা কালাধার বা ক্যাপসুল গোপনে অবিকৃত রইল মানুষ বা মানুষহীন অবিরাম সময়ের জন্যে।’

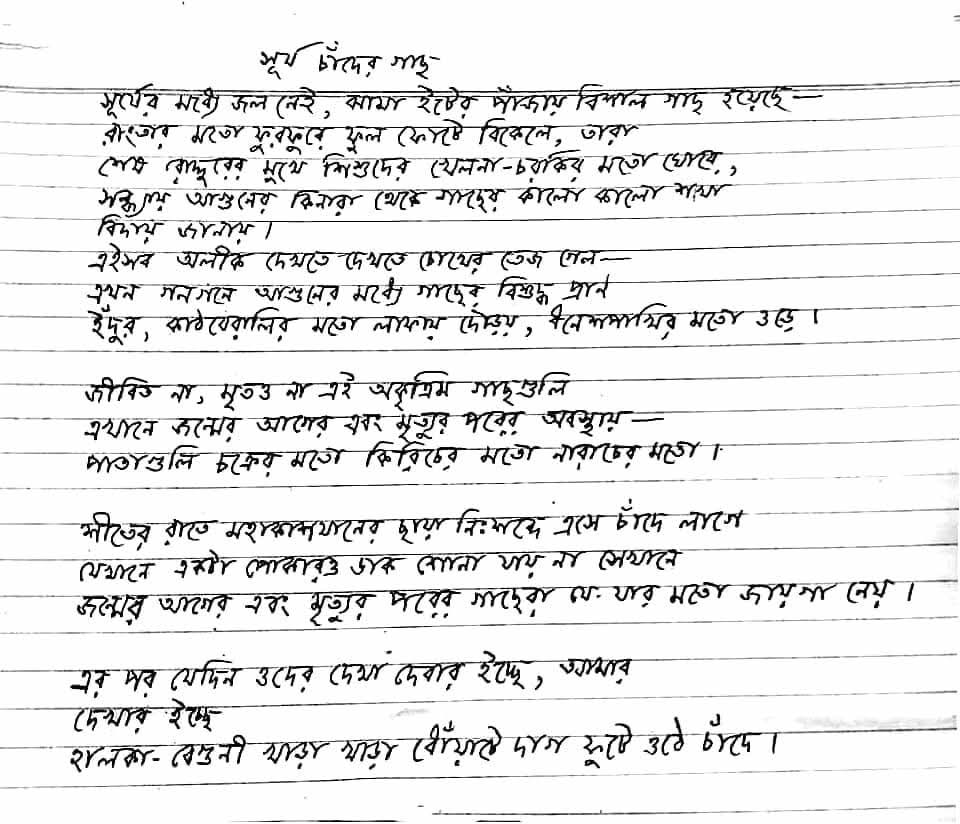

প্রতীক, রূপক, ভাবুকতার উদ্ভাসিত রূপ– যা-ই হোক-না-কেন, চাঁদ ঘুরে ঘুরে আসে মণীন্দ্র গুপ্তের লেখায়। এক চন্দ্রমাশীতল রাত্রে, যখন চাঁদ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে এসেছিল, আর থাকতে পারেননি, মাটির পৃথিবীর বাতাসের প্রাণপ্রিয় সাহচর্য ছেড়ে তিনি সেই রাত্রেই চিরসময়ের জন্য চলে গেছেন চাঁদের পৃথিবীতে। বহুদিন ধরে পৃথিবী থেকে চাঁদ দেখে কবিতালেখা মণীন্দ্র গুপ্ত প্রৌঢ় পরিণত বয়সে গিয়ে ভাবতে শুরু করলেন চাঁদের অদেখা পিঠ নিয়ে: চাঁদের ওপিঠ দেখছেন, সেখানে বসবাস করছেন, পাথর কুঁদে অক্ষর বানাচ্ছেন, মূর্তি গড়ছেন, গর্ত খুঁড়ে জল ভরছেন, নির্দয়ভাবে ব্লাস্ট করছেন।

একা একা সংস্রবশূন্য হয়ে চাঁদের অদেখা ওপিঠে কত-কী কাজ করবার কথা ভাবছেন। কী করবেন তারপর? ভাবছেন: কোনও বিশাল লম্বা লিভার দিয়ে সেই কাজ-করা পিঠের একটুখানি এই দিকে, এই পৃথিবীর দিকে ঘুরিয়ে দেবেন, শিল্পের অন্য মুখ দেখে পৃথিবী অবাক মানবে। কবিতায় দৃশ্যমান এবং বেদনীয় জগতের কথা ভাবতে ভাবতে, লিখতে লিখতে সাহস করে নিজের অস্তিত্বের দুই পাশে অনন্ত কালকে রেখে অন্যভাবে দেখার চিন্তা তাঁকে নিশির মতো রহস্যের অন্তরালেরও অভ্যন্তরে ডেকে নিয়ে গেছে। প্রকাশিত জগতের ওপিঠে অপ্রকাশিত যে-জগৎ, কবি মণীন্দ্র গুপ্ত অবিচল চিত্তে তারই জল্পনা করতেন। তাঁর কবিতা সেসবের তামাম অভিজ্ঞানে চিহ্নিত। অপ্রকাশিতের প্রতি আমৃত্যু দুর্দম অভিলাষ তাঁকে বুড়ো হতে দেয়নি, ৯০ বছর পেরিয়েও পুরুষপ্রবর ছিলেন। ভবঘুরে, সন্ন্যাসী, অভিযাত্রী যা-ই বলি-না-কেন, শিশুর বিস্ময় তাঁর চোখ ছেড়ে যেতে পারেনি। যে-শিশু কেবল নির্ঝরের মতো চন্দ্রোদয় দেখে শান্ত থাকে না, বরং নিশির কপাট খুলে অতিকায় ডাইনোসরের ডিমের মতো চাঁদ দেখতে পেয়ে ফসিল পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উড়ে যেতে ডানা মেলে দেয়।

শিব-ত্রিকালেশ্বরের কপালের চাঁদ নয় শুধু, মণীন্দ্র গুপ্ত ক্ষমার কবিতা লিখতে গিয়ে কবির বাড়ির কপালেও চাঁদ দেখেছেন। দিগভ্রান্ত চাঁদ। জ্যোৎস্নার আবছায়ায় যখন স্পষ্ট করে আর-কিছুই বোঝা যায় না। বোঝা যায় না রাতের পাখি কখন উড়ে যায়! তখন কবিতা লেখার কথা মনে আসে। মনে পড়ে যায় মণীন্দ্র গুপ্তের অদেখা অজানা জগতের প্রতি দুর্মর আকর্ষণের কথা।

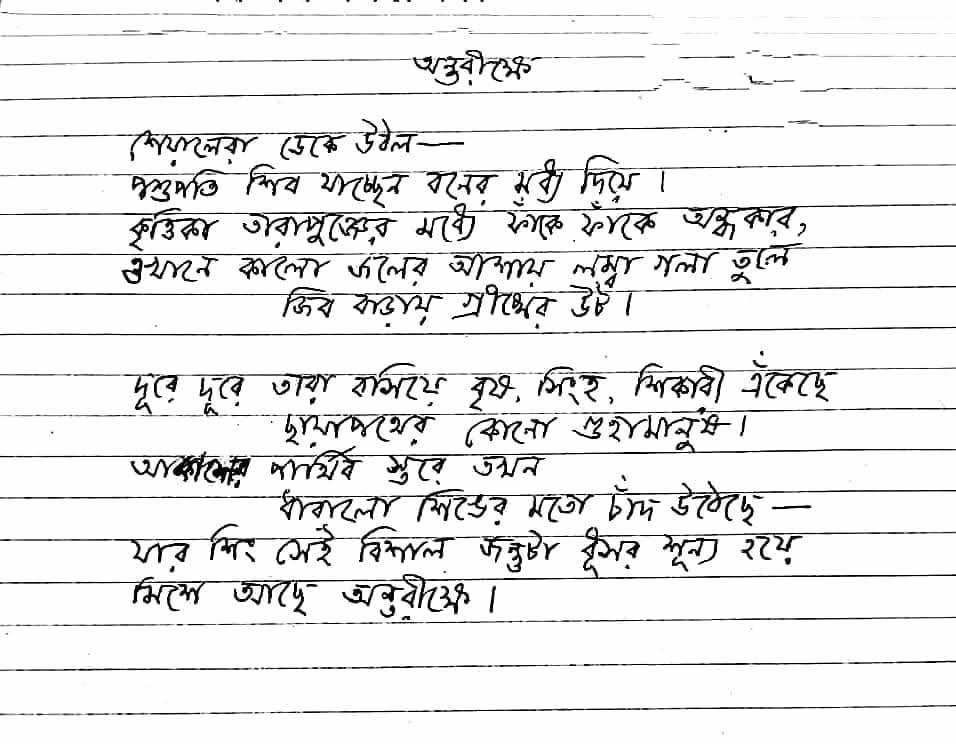

রাতের পাখির গন্তব্য কি সেই অদেখা অজানা জগতে! সেই জগতের কথা কবিতায় লিখতে পারা অত সোজা নয়, যত সহজে বলা সম্ভব। সেই জগৎ নিয়ে হাজার প্রশ্ন হাজার বিস্ময়। কবিতাকে শেষ হওয়ার আগে প্রশ্ন আর বিস্ময়চিহ্নের জঙ্গল নিবিড় হয়ে চাপা দিয়ে দেয়। কবিতা যেখানে গিয়ে আর-যেভাবে থামুক বাদ্যকরের তেহাই মারার মতো ক্লাইম্যাক্সে যেন না থমকায়– মণীন্দ্র গুপ্ত সজাগ থেকেছেন। নাটকীয় সমাপ্তিতে তাঁর অনাগ্রহ। বাতাস উঠলে গলার স্বর যতটুকু কাঁপে দোলে, তার বেশি ছন্দ মেনে নিতে তাঁর মন নারাজ। স্মরণীয় পংক্তির প্রক্ষিপ্ত বিচরণে তিনি অসন্তুষ্ট। অনেক দিন পৃথিবীতে কাটানোর পরে, অনেক জীবন দেখার পরে, দীর্ঘ জোয়ারের সময় পেরিয়ে ভাটার কালে এই দুঃখের সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন: ‘সব কবিতা, সব গল্প, সব জীবনেরই শুরু যেমন স্রোতের মাঝখান থেকে ধরে নিতে হয় তেমনি তার শেষও ছেড়ে দিতে হয় মাঝখানেই।’

চারিদিকে কেবল অনারম্ভ আর অসমাপ্তের স্তূপ সময়ের মধ্যে বিকলাঙ্গের মতো জেগে রয়েছে দেখতে পেয়েছেন যিনি, তিনি কেন ওস্তাদের চমকে দেওয়া শেষ মারে আস্থাশীল থাকবেন? ছিলেন না কখনও। সকল ইচ্ছা নিয়ে দূরের নিস্তব্ধ অন্তিম দেখতে পেয়েছিলেন বলে নিশ্চিত ছিলেন অনশ্বর লিখনের পেছনে সবচেয়ে বড় হয়ে যা থাকে, তা হল প্রাণের কম্পন আর লেখকের মর্ম।

নিজের লেখা কালের গর্ভে নিক্ষেপ করে নির্বিকার থাকার শক্তিকে ধারণ-করা মণীন্দ্র গুপ্ত স্বপ্নের ভাবনা আর ভাবনার স্বপ্ন থেকে মুখ তুলে যেন স্বগতোক্তি করছেন: ‘আজ হয় নি, কিন্তু একদিন আসবে যখন দেখা যাবে, এই পৃথিবীগ্রহে বড় বড় সাদা বাড়ি স্থির আলোর মধ্যে ডুবে আছে, তার ঘরে ঘরে শুধু বই– মানুষের গ্রন্থাগার– চির আয়ুষ্মান মানুষের নিথর অস্তিত্বসৌরভ।’ কোথা হতে আসে এই সৌরভ, যা অস্তিত্বের নাভি কামড়ে বসে থাকে, যা সঞ্চারিত হয়ে লেখায় লেখায় সংক্রমিত হয়! এ-জিজ্ঞাসা মণীন্দ্র গুপ্তকে ভাবিয়ে একটা উত্তরের পথও দেখিয়ে দিয়েছিল। এই জায়গায় এসে মণীন্দ্র গুপ্তের ‘ভিতরের হিন্দু বিশ্বাস অমর’ হয়ে দেখা দেয়। তাঁর মনে হয় আসলে তিনি বিশ্বাসী: ‘মূলে বিশ্বাসী। মানুষের মূলে, প্রাণীজগতের মূলে, সৃষ্টির মূলে।’ মূল থেকে জানতে চান কোন ভবিষ্যৎ আছে আমাদের! অনাদিতে বা নিষ্ক্রিয় শূন্যে গিয়ে নয়, অতীতে ঘুরে ঘুরে সংগ্রাহকের পর্যটন মণীন্দ্র গুপ্তের। ‘চাঁদের ওপিঠ’-এর শেষে গিয়ে তিনি এমনটা কবুল করছেন নিজের বইয়ের উপক্রমণিকার সারকথা বলতে গিয়ে।

কবি মণীন্দ্র গুপ্ত লব্ধটুকুকেই শুধু অভিজ্ঞতা ভেবে নেননি, পাওয়ার পথকেও অভিজ্ঞতায় ছাওয়া ভেবে সর্বত্র ভ্রমণশীল যাবতীয় অনুসন্ধিৎসু মানুষের দলকে নিজের আপনজন ভেবেছেন। কবি একা কতটুকু দেখতে পেতেন, যদি-না নৃতত্ত্ব-ভূবিদ্যা-জ্যোতির্বিদ্যা-সমুদ্রতত্ত্বের লোকেরা, ডুবুরি-সাপারু-বেদে, পাগল-শিশু, ডাকাবুকো ঈশ্বরসাধক মিলে কবির জগৎ-ধারণা তৈরি করে দিতেন। এই সমবায়ী অভিজ্ঞতার পথরেখা প্রসারিত হয়ে মণীন্দ্র গুপ্তকে এমনই রোমাঞ্চে আবিষ্ট করল যে, তাঁর অভিজ্ঞতা-লাভের ইচ্ছা চাঁদের ওপিঠ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

অন্ধের অনুভূতি নিয়ে কী ভাবতেন মণীন্দ্র গুপ্ত? দৃষ্টিতাড়িতের মতো নয়, অন্ধের স্পর্শ ও শব্দ দিয়ে জগৎকে ধরার অভিজ্ঞতা কবির কাছে আরাদ্ধ। ওই রোমাঞ্চকর তীক্ষ্ণ পবিত্র অভিজ্ঞতা নিজেই এক রহস্য। অন্ধ যখন গান গায়, তার গলার আওয়াজ পেয়ে রহস্যের ওপার থেকে গলা বাড়িয়ে চাঁদ দেখে– চাঁদের আলোয় পৃথিবীতে অন্ধের দৃষ্টি পদ্মপলাশের মতো ফুটে আছে– অপূর্ব, উজ্জ্বল, কালো।

……………………………………

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved