‘নারদ নারদ’ বা ‘কি মুশকিল’ বা ‘নোটবই’-এর চরিত্রগুলি দেখলে তো সেকথা ভুল বলে মনে হয়। বিশেষত, মুখভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তো তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। ‘বুড়ির বাড়ি’র সহাস্য তাকিয়ে-থাকা বুড়ি, কাতুকুতু বুড়োর মুখে একটা উৎকট হাসি ফোটানোর জন্য একটানে আঁকা লম্বা হাঁ-মুখ, ‘নোটবুক’ কবিতায় সবজান্তা অমায়িক বাঙালি তো বটেই, এমনকী উদ্ভট জীবজন্তুর মুখেও রয়েছে অদ্ভুত সব অভিব্যক্তি।

সুকুমার রায় তখন ছোট। হাসি, খুশি আর তাতা– তিন ভাইবোন মিলে তিনটে টবে ফুলগাছ লাগানো হল। দেখা গেল, বোন খুশির (পুণ্যলতা চক্রবর্তী) গাছের ফুলগুলো সব সাদা, অন্যদের গাছে কিন্তু সুন্দর রঙিন ফুল ফুটেছে। দেখে তো পুণ্যলতার মন খুব খারাপ। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, পুণ্যলতার গাছ জুড়েই ফুটে আছে নানা রঙের ফুল! তাই দেখে আনন্দ তো আর ধরে না! তবে কিছুক্ষণ পরেই মাটিতে ছড়িয়ে-থাকা রঙের ছিটে দেখে বোঝা গেল, তাতাদাদা সাতসকালে উঠে রং করে দিয়েছে সব সাদা ফুলের পাপড়িতে, বোন যাতে খুশি হয়ে ওঠে। এই যে সেদিনের সেই ছোট্ট তাতা রঙের খামতি এইভাবে পূরণ করে দিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর নিজের লেখার ক্ষেত্রেও বারবার একইভাবে, ভাষা যেখানে পৌঁছতে অক্ষম, সেখানেও সুকুমার রায় পৌঁছে গেছেন ছবি দিয়ে।

সাধারণত লেখক আর ইলাস্ট্রেটর আলাদা ব্যক্তিই হন। আর ইলাস্ট্রেটর অনুসরণ করেন লেখকের বর্ণনাটুকু। কিন্তু রায়বাড়িতে নিজের লেখার সঙ্গে নিজের আঁকার চল শুরু হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাতেই। শিশুসাহিত্যের আর-এক পুরোধা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখায় ছবি আঁকতেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। সেইসব ইলাস্ট্রেশনের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের নিজের করা ইলাস্ট্রেশনের তুলনা প্রসঙ্গে বেশি কথা বলার সুযোগ এখানে নেই, শুধু এটুকুই বলা যায় যে, উপেন্দ্রকিশোরের গল্পের বর্ণনা ছবিতে গল্পোত্তর আর-এক মাত্রা যোগ করেছিল, যেটা কিন্তু পূর্ণচন্দ্র ঘোষের ছবিতে অনেকটাই অনুপিস্থিত।

রায়বাড়ির অলংকরণের ধারায় সত্যজিৎ রায় প্রশিক্ষিত হলেও উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার ছিলেন এইক্ষেত্রে স্বশিক্ষিত। তাই ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই সুকুমারের অপরিণত হাতের ছাপ রয়ে গেছে। রেখাগুলো মাঝে মাঝেই মনে হয় বেশ অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন। আবার ঠিক এই কারণেই কবিতা বা গল্পের উদ্ভটত্ব বা উৎকট মজার সঙ্গে তা বেশ খাপও খেয়ে যায়। যেমন ধরুন ‘ডান্পিটে’ কবিতার দুই ডানপিটের মুখ। দু’জনেরই নাক আর ঠোঁটের মধ্যে রয়েছে অস্বাভাবিক বেশি স্পেস, যার ফলে মুখের মধ্যে একটা বুনো ভাব তৈরি হয়েছে। এমনকী, কবিতাটি পড়লে ডানপিটে যে বাচ্চা ছেলেদের কথা মনে হয়, তার পাশে ছবির ডানপিটেরা কিন্তু বেশ বেমানান। তারা খর্বাকৃতি হলেও, মুখ আর অবয়বে যেন বয়সের আভাস।

একইরকম মুখের গড়ন দেখতে পাই ‘রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা’-র ওপরে বসে-থাকা রাজারও, কতকটা যেন বনমানুষের মতো। দুটো কবিতার মধ্যেই যেসব সৃষ্টিছাড়া ঘটনা ঘটে, ইলাস্ট্রেশনের মধ্যেও কিন্তু দানা বাঁধে সৃষ্টিছাড়া অবয়ব। আবার ‘আহ্লাদী’ কবিতায় একইরকমের দেখতে তিন আহ্লাদীর দেখা মেলে, এদের মাথার চুল অদ্ভুত। চেহারা দেখলে বোঝা যায়, শরীরী অনুপাত বিপর্যস্ত করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে, যদিও পোশাক মোটামুটিভাবে এক। তফাত শুধু হাসিতে। তিনজনের তিনরকমের হাসি। ছবির এই খবরগুলো কিন্তু কবিতায় নেই। অথচ কবিতাটি পড়ে পাঠক যেমন মজা পাবেন, এই তিন আহ্লাদীর ছবি দেখে সেই মজা যে আর-একটু বেড়ে যাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এখন এই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, সুকুমার রায়ের কি হিউম্যান ফিগার আঁকার ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল? ‘নারদ নারদ’ বা ‘কি মুশকিল’ বা ‘নোটবই’-এর চরিত্রগুলি দেখলে তো সেকথা ভুল বলে মনে হয়। বিশেষত, মুখভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তো তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। ‘বুড়ির বাড়ি’র সহাস্য তাকিয়ে-থাকা বুড়ি, কাতুকুতু বুড়োর মুখে একটা উৎকট হাসি ফোটানোর জন্য একটানে আঁকা লম্বা হাঁ-মুখ, ‘নোটবুক’ কবিতায় সবজান্তা অমায়িক বাঙালি তো বটেই, এমনকী উদ্ভট জীবজন্তুর মুখেও রয়েছে অদ্ভুত সব অভিব্যক্তি। কুমড়োপটাশ-এর উদাসীন মুখ, ‘হযবরল’-র বেড়ালের মুখের ফিচলেমি হাসি, ‘হ্যাংলাথেরিয়াম’-এর লোলুপ বোকাটে হাসিমুখ– নমুনা প্রচুর। ‘গোমরাথেরিয়াম’-এর মুখের ওই ভারী গোমড়াপনার গোটাটাই কিন্তু সুকুমার এঁকেছেন শুধুমাত্র ঠোঁট আর নাকের টানটুকুর কারিকুরিতে। নাক হয়েছে আধবাঁকা চোঙের মতো, নাকের ফুটো দেখা যাচ্ছে ভালমতো। ফলে রেগে-যাওয়া মানুষের নাকের পাটা ফুলে ওঠার একটা এফেক্ট আপনা থেকেই এসে পড়েছে ছবিতে। আর, ওপরের ঠোঁটের ভাঁজ গভীর হয়ে নেমে এসেছে নীচের দিকে, মুখ হয়ে গেছে গ্রাম্ভারি। আবার ‘হযবরল’-এর নেড়া, সে তো শুধু নাছোড় গাইয়ে নয়, একইসঙ্গে বেশ আঠালোরকম ন্যাকা, অথচ ভাবখানা নেহাত ভালমানুষের। সুকুমার এখানে নেড়ার মুখে একটা বোকাটে হাসি তো বসিয়েইছেন, তার ওপরে নেড়ার মুখটা রেখেছেন দর্শকের দিক থেকে একটু তেরচা ভঙ্গিতে, ঘাড়টা যেন একটু লীলায়িত স্টাইলে বাঁকানো। ন্যাড়া দাঁড়িয়ে আছে ‘না ভাই, না ভাই, এখন আমায় গাইতে বল না’-র পোজে, হাত দুটো সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে যেন এই কাল্পনিক অনুরোধ ঠেকাতে চাইছে, গোটা শরীর জুড়ে ঝরে পড়ছে ন্যাকামির একটা চিটচিটে ভাব।

সুকুমারের ইলাস্ট্রেশনের আর-একটি দিক হল মানুষের আকৃতি নিয়ে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা। বড় কোনও চেহারার পাশে খুব ছোট অথচ দারুণ জীবন্ত মানুষের উপস্থিতি ছবির আস্বাদনই বদলে দেয়। ‘ভয় পেয়ো না’ কবিতার ওই বিশাল কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীকে দেখে ছাতা হাতে বাঙালির ছুটে পালানোটাই আসলে দৃশ্যটাকে মজাদার করে তোলে। এইরকম উদাহরণ আরও আছে। যেমন ধরুন, ‘কাঁদুনে’ কবিতার ইলাস্ট্রেশনে বুথ সাহেবের বাচ্চার ‘খুনে-কাঁদুনে রাক্ষুসে’ কান্না বোঝানোর জন্য বাচ্চার মুখের দৈত্যাকৃতি মুখের হাঁ-এর পাশে পরিণত বয়সের মানুষটি গেছে ছোট্ট হয়ে, তাকে আরও অসহায় ঠেকছে। রামগড়ুরের ছানা নিজে বসে আছে প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে, অথচ গাছের পাতায়, মেঘের আড়াল থেকে ভেসে উঠছে আলতো হাসি, মৃদু হাসি, অট্টহাসির আভাস। চোখে পড়ার মতো বৈপরীত্যকে পাশাপাশি সাজিয়েছেন ‘বেচারাথেরিয়াম ও চিল্লানোসোরাস’ ছবিতে। ছোট্ট পুঁচকে শুঁড়ওয়ালা হাতির ছানার মতো বেচারাথেরিয়াম যেমন মিষ্টি, মাথা নীচু করে কান ঝুলিয়ে বসে থাকায় তাকে যতটাই গোবেচারা লাগছে, তার সামনেই চিল্লানোসোরাসের দাঁতালো হাঁ-মুখ তার চিৎকারের বীভৎসতাকে প্রাণ দিয়েছে। পিঠের কুমিরকাঁটা, আর সর্পিল লেজ তাকে বেচারাথেরিয়ামের পাশে আরও প্রকট করে তুলেছে।

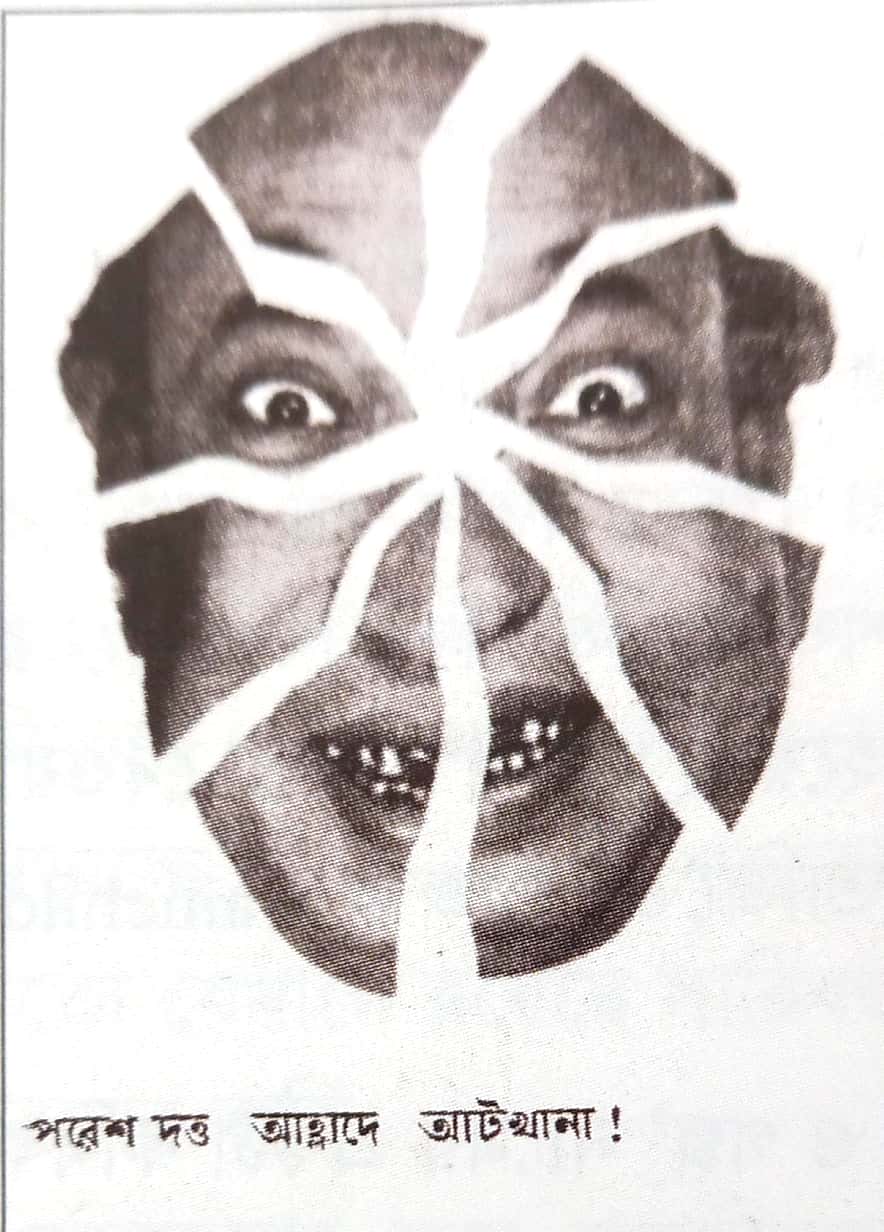

তাঁর ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কতটা ‘ফুর্তিভরা প্রাণ’ কাজ করত, কতদূর স্বাধীনতা যে তিনি নিতেন, তা দেখা গেল যখন আমাদের কথার আক্ষরিক অভিধার্থের ওপরে জোর দিয়ে ‘ছবি ও গল্প’ তৈরি করলেন। ‘মুখখানি তার হাঁড়ি’ বোঝাতে যেভাবে মুখের জায়গায় সরাসরি হাঁড়ির আদল আঁকেন, যেভাবে পিটিয়ে তুলো ধুনে দেওয়ার দৃশ্যে উলটোনো ছেলের গা থেকে ঝড়ে পড়ে রাশি রাশি তুলো, পিসিকে যেভাবে চোখের জলের নদীতে ভাসিয়ে দেন, তা এককথায় অনবদ্য। তবে আমার মতে শ্রেষ্ঠ, পাশের বাড়ির হিংসুটে ছেলের আহ্লাদে আটখানা হওয়ার ছবিটি। সত্যজিৎ রায় এই বিশেষ ছবিটির দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, ‘পরশপাথর’ সিনেমার বিজ্ঞাপনে পরেশ দত্তরূপী তুলসী চক্রবর্তীর মুখটাকে সুকুমারীয় কায়দাতেই আটভাগে ভাগ করে তলায় লিখলেন, ‘পরেশ দত্ত আহ্লাদে আটখানা!’

সাধারণত সুকুমার রায়ের ইলাস্ট্রেশন নিয়ে আলোচনায় খুব বেশি করে আসে বিরাট অংশ জুড়ে থাকা জীবজন্তুর সংকর চেহারার ছবি। এই বিষয়ে বলতে গেলে স্থানাভাব ঘটবে, তাই সে প্রসঙ্গ এখানে সরিয়ে রাখা হল। আরেকটি প্রসঙ্গও এখানে অনালোচিত থাকল, সেটি হল সুকুমার যখন ছবি এঁকেছেন অন্যের লেখায়। অনেক উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে স্বাধীনতা ও কল্পনার অভাবে সেই ছবিগুলি ততটা জমেনি।

আসলে সুকুমারের ছবি কিন্তু একেবারেই বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ প্রতিকৃতি নয়, রিয়ালিস্টিক ড্রয়িং থেকে যে তিনি সাতহাত দূরে থেকেছেন চিরকাল, তা তাঁর ছবি দেখলেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু এই বাস্তব প্রতিকৃতির অনুকরণকে বাদ দিয়ে যেদিকে তিনি বারবার নিজের পাঠককে ঠেলতে চাইলেন, সেটা আদ্যোপান্ত মেজাজ আর মুড ধরে রাখার খেলা। সুকুমার কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ আঁকেননি, ব্যাকড্রপ হিসেবেও তাঁর ছবিতে পরিবেশ কমই এসেছে, চরিত্র নিয়েই তাঁর কারবার। আর এই চরিত্রগুলো আসলে এক-একটা আইডিয়া বা ভাবের মূর্ত চেহারা ছাড়া আর কিছুই নয়। বোকা মুখ, হাসি মুখ, রাগী মুখ, গোবেচারা মুখ, দুষ্টু মুখ, জাঁদরেল মুখ– এমন সব হাজারও মানুষী ইমোশনকে আকার দিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর ছবি তাই কান্নাহাসির দোল দোলানো এক আশ্চর্য অভিব্যক্তিজগতের মূর্তরূপ।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved