ডমরু টাকাপয়সাওয়ালা ক্ষমতাধর শয়তান বলেই কি ভয়ে সামান্য একটু শ্লেষমাত্র? সেইহেতু বাকি শ্রোতারাও মৌন? নাকি জগত-সংসারে এটাই ‘নিউ-নর্ম্যাল’, সকলেই মেনে নিয়েছেন যে টাকা করবার জন্য বিপথে যাওয়াটা অপরাধ বা অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং সেটাই দস্তুর এবং টাকা করতে হবে কারণ ‘…অমুকের টাকা আছে, এই কথা শুনিলেই ইতর ভদ্র সকলেই গিয়া তাহার পদ লেহন করে’৷ সবকিছু মুখ বুজে মেনে নেওয়ার এই সংস্কৃতিকে আমার এক পরিচিত দাদা মজা করে বলেছিল, ‘এগ্রি-কালচার’৷ ডমরুধর সর্বসমক্ষে নির্লজ্জ সহজতায় তাঁর দুর্নীতির বৃত্তান্ত যতই বলে চলেন, সেই এগ্রি-কালচারজাত স্বাভাবিকীকরণের প্রবণতা ততই প্রকট হয়ে ‘আধমরা’ নৈতিকতার বোধকে ‘ঘা মেরে’ বাঁচানোর চেষ্টা করে৷

‘আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা–’ এইরকম একটা ভাব নিয়ে ডমরুধর তাঁর যাবতীয় গালগল্পের গাঁটরি খুলে বসেন৷ একরত্তি শিশুকেও সেসব বিশ্বাস করানো শক্ত, অথচ দামড়া শ্রোতাদের কৌতূহল ফুরোয় না৷ লম্বোদর একমুখে বলেন ‘আচ্ছা আজগুবি গল্প তুমি বানাইতে পারো’, মাঝেমধ্যে লজিক্যাল কয়েকটি প্রশ্নও করেন, অথচ উত্তেজনা চাপতে না পেরে একসময় বলে বসেন, ‘বিশ্বাস করি না করি, বলই না ছাই৷’ গল্পের অমোঘ টান বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে৷ তার ওপর ডমরুধরের মতো এমন কল্পনাপটু, রসজ্ঞ কথকঠাকুরের আসরে নিয়মিত বসলে তো গল্পের নেশা গোপনেও ছাড়ানো মুশকিল৷ শ্রোতাদের ‘তাহার পর কী হইল’ জিজ্ঞাসা যত জোরালো হয় ডমরুর গল্পে উদ্ভট ও অবাস্তবের অতিরঞ্জন ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ে, উত্তরোত্তর সরেস হতে থাকে ঘটনার প্যাঁচ৷ সবই তাঁর জীবনের বৃত্তান্ত, অতএব রূপকথার বায়বীয়, অগম্য কোনও জগতে এসব ঘটছে না, নির্দিষ্ট একটি ভৌগলিক সীমারেখার ভিতরে ডমরুধর অবিশ্বাস্য সব সংকটে পড়ে নাকাল হচ্ছেন, পালাচ্ছেন, লুকোচ্ছেন, বউয়ের কাছে ঝাঁটা-পেটা খেয়ে উদ্ধার পেয়ে যাচ্ছেন৷ ‘ডমরু-চরিত’কার ত্রৈলোক্যনাথের আসল কেরামতি এখানেই৷ তাঁর গল্পের ডালপালা লৌকিক বিশ্বাসের জগত ছাড়িয়ে দেবসেনাপতির ময়ূরে চেপে মহাশূন্যে পাড়ি জমালেও শিকড়টি কিন্তু পৃথিবীর রুক্ষ, রূঢ় রিয়েলিটিতেই প্রোথিত থাকে৷ এবং ভুললে চলবে না অন্তিম গল্পের শেষে ‘সকলই মহামায়ার মায়া’ বলে ‘আজগুবি’গুলিকে একপ্রকার মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আদতে বাস্তবতার পাল্লাই কিঞ্চিৎ ভারী করা হয়েছে৷

‘সূচনা’ থেকেই পাঠক (নাকি শ্রোতা?) আঁচ পেয়ে যান ডমরুধর লোকটা বিশেষ সুবিধের নয়, কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন শ্রোতাদের কাছে নিজের জোচ্চুরি, প্রতারণার ইতিহাস নিঃসঙ্কোচে বলে চলেন তিনি; এবং মুখে তাঁর বিন্দুমাত্র অপরাধবোধের অভিব্যক্তি ফোটে না, চোখ নীচু হয় না, গলা খাটো হয়ে আসে না অনুতাপে৷ মোহর চুরির কথা, দোকানে বসে লোক ঠকানোর কথা, স্বদেশি কোম্পানি খুলে গরিব মানুষের টাকা গাপ করবার কথা (ডমরুধরের মরণ নেই) অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় বর্ণনা করেন ডমরু৷ শ্রোতারা নির্বিকারে শুনে চলেছে, তাদের গল্পটুকুতেই প্রয়োজন৷ কেবল লম্বোদরের কথায় মাঝেমধ্যে মৃদু শ্লেষ– ‘স্পষ্ট বল না কেন যে, সমুদয় টাকাগুলি তুমি হাম্ করিয়াছ৷ তাহার পর, দেশশুদ্ধ লোক এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে৷’– কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই একা, সংখ্যালঘু, একজন ব্যতিক্রম যেমন থাকে ভীড়ের বিপ্রতীপে৷ অথচ একথা তাঁর মুখ থেকে বেরোয় না যে, ‘এইসব কার্য্য করা তোমার উচিত হয়নি হে ডমরুধর’৷ ডমরু টাকাপয়সাওয়ালা ক্ষমতাধর শয়তান বলেই কি ভয়ে সামান্য একটু শ্লেষমাত্র? সেইহেতু বাকি শ্রোতারাও মৌন? নাকি জগত-সংসারে এটাই ‘নিউ-নর্ম্যাল’, সকলেই মেনে নিয়েছেন যে টাকা করবার জন্য বিপথে যাওয়াটা অপরাধ বা অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং সেটাই দস্তুর এবং টাকা করতে হবে কারণ ‘…অমুকের টাকা আছে, এই কথা শুনিলেই ইতর ভদ্র সকলেই গিয়া তাহার পদ লেহন করে’৷ সবকিছু মুখ বুজে মেনে নেওয়ার এই সংস্কৃতিকে আমার এক পরিচিত দাদা মজা করে বলেছিল, ‘এগ্রি-কালচার’৷ ডমরুধর সর্বসমক্ষে নির্লজ্জ সহজতায় তাঁর দুর্নীতির বৃত্তান্ত যতই বলে চলেন, সেই এগ্রি-কালচারজাত স্বাভাবিকীকরণের প্রবণতা ততই প্রকট হয়ে ‘আধমরা’ নৈতিকতার বোধকে ‘ঘা মেরে’ বাঁচানোর চেষ্টা করে৷

ডমরুধর স্বর্গভ্রমণে গিয়ে অশ্বাণ্ডে (প্যারালাল ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে স্বদেশি প্রবঞ্চকদের প্রেতরা থাকে) স্বদেশভক্তদের দেখতে পান এবং তাদের সম্পর্কে বলেন ‘বঙ্গদেশের ইহারা সর্বনাশ করিয়াছে৷’ এইখানে হোঁচট খেয়ে থামতে হয়৷ ডমরুধরের মুখে ‘সর্বনাশ’ কথাটা মানায় নাকি! মানুষের এমন ‘সর্বনাশ’ তিনি নিজেই কি কম করেছেন এযাবৎকাল? চালুনি বলে সূঁচে কেন ছ্যাঁদা! রচনাকার এই ভণ্ডামির মুখোশ পরবর্তী পরিচ্ছেদেই খুলে ধরেন, ‘নিম্নদিকে নামিতে নামিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমিও দুই তিনবার স্বদেশভক্ত হইয়া সভা করিয়াছিলাম, বক্তৃতা করিয়াছিলাম, স্বদেশের হিতের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার পর চাঁদার টাকাগুলি নিজে হাম করিয়াছিলাম৷… আমিও এক স্বদেশী কোম্পানি খুলিয়া অনেক রাঁড়ি বালতি গরীব কেরাণীর মস্তকে হস্ত বুলাইয়াছিলাম৷’ আমরা মুখে স্মিত হাসি টেনে ফেসবুক ফিডে ‘নিম্নদিকে দিকে নামিতে নামিতে’ প্রতিবাদী কবিতা লেখা মোসাহেব কবিদের, বার্গার কিং-এ খাওয়া, উডল্যান্ডের জুতো পরা সর্বহারার প্রতিনিধিদের, নারী-প্রগতির সমর্থনে কমেন্ট লেখা মধ্যযুগীয় পুরুষসিংহদের চিনতে পারি; এবং অবশেষে এই জ্ঞান লাভ করি যে, ডমরুধরের মরণ নেই৷

ডমরুধর হঠাৎ দাবি করে বসেন যে বঙ্কিম-মাইকেলের যাবতীয় বেস্টসেলারগুলি তো বটেই, ‘…এখন যত বড় বড় গ্রন্থকার জীবিত আছেন, অন্ততঃ সাধারণে যাহাদিগকে গ্রন্থকার বলিয়া জানে, তাঁহাদের সমুদায় পুস্তকের প্রণেতা এই শর্ম্মা৷… নাম করিব না৷ নাম করিলে, তাহাদের মান সম্ভ্রম একেবারে যাইবে৷’ এই বাড়াবাড়িতে হাসি পায় কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ ঝলকে ওঠে মাথায় ‘প্লেজিয়ারিজম৷’ কুম্ভীলকবৃত্তি৷ লেখা চুরি, ভাবনা চুরি এবং প্রথম না হয়েও প্রথম হওয়ার লোভনীয় শিরোপা ছল করে গেঁড়িয়ে নেওয়া৷ পরীক্ষার টোকাটুকিকে সিরিয়াস চর্চায় নামিয়ে আনা৷ ডমরুর দিক থেকে নয়, যদি বঙ্কিম-মাইকেলের জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখেন তাহলে অনেক খাঁটি ‘পুস্তক প্রণেতা’, ‘গবেষণাপত্র প্রণেতা’ বুঝতে পারবেন ডমরুধরের হাত থেকে রেহাই নেই৷ কিন্তু ডমরুর এই বিনয়মিশ্রিত দরাজ হৃদয়ের দেখনদারি আসলে তো নিজেকে ‘সুপিরিয়র’ একটা অবস্থানে বসিয়ে যাকে বলে ‘ফ্লেক্স’ করা৷ এ-জিনিসও সুলভ৷ ইন্টারনেট এবং ইরাদা কোনোটাই ছিল না বলে স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলাদেবী বলেননি যে ‘দেঁশবাসীও, রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধনের কনসেপ্টটা আমার থেকে ধার করেছেন৷’ কিন্তু এখন সব অলীক৷ আপনার ঢাক আপনি পেটো৷ অমুক কবির বাড়িতে আমার নিত্য যাতায়াত ছিল৷ উনি বড় কবি, আমি লবডঙ্কা, অথচ তাতে কী– এই রিফ্লেক্টেড গ্লোরিটুকু ভাঙিয়েই আমি আমৃত্যু চওড়া হব, ফ্লেক্স করব৷

‘ডমরু-চরিত’-এ নিম্নবিত্ত প্রান্তিক মানুষের ভিড়, কারণ সুন্দরবন এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেই গল্প আবর্তিত হয় (অবশ্য কলকাতাতেও যায় একবার)৷ তাঁরা মাঝেমধ্যে এসে ডমরুধরকে সাহায্য করে যান৷ তবে ঝড়ের বেগে পড়তে পড়তে হঠাৎ দাঁড়াতে হয় দ্বিতীয় গল্পের সেই জনপ্রিয় ‘কুম্ভীর-বিভ্রাট’ অংশে৷ ডমরুধরের আবাদের কাছে এক রাক্ষুসে কুমীর উদয় হয়েছে৷ গোটা মানুষ এক লহমায় সে উদরস্থ করছে৷ একদিন ‘…এক ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে সপরিবারে পূর্ব্বদেশে যাইতেছিলেন৷… তাঁহার গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল৷’ কুমীর সেই গহনা-পরিবৃত স্ত্রীলোকটিকে গিলে খায়৷ আবার ‘…এক সাঁওতালনী এক ঝুড়ি বেগুণ মাথায় লইয়া হাটে বেচিতে যাইতেছিল৷ সে যেই নদীর ধারে গিয়াছে, আর কুমীর তাহাকে ধরিয়া বেগুণের ঝুড়ি সহিত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে…’৷ ডমরুধরের বুদ্ধিতে ও প্রায় ৫০০ লোকের সহযোগিতায় সেই কুমীরকে অবশেষে শিকার করা গেল এবং ‘বড় বড় ছোরা বড় বড় কাস্তে আনিয়া তাহার পেট চিরিতে’ চেষ্টা করলেন ডমরু, উদ্দেশ্য সেই অলঙ্কারগুলি গাপ করা, কারণ কুমীরের পেটে নাকি গহনা হজম হয় না৷ পেট চিরে দেখা গেল অভূতপূর্ব দৃশ্য, ‘…সেই সাঁওতাল মাগী, চারিদিন পূর্ব্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই মাগী পূর্ব্বদেশীয় সেই ভদ্র মহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্ব্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুণের ঝুড়িটি সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগুণগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে৷ ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুন বেচিতেছে!’ কুমিরের পেটে যদি মাংস হজম হয় তবে সাঁওতালনী হজম হলেন না কেন এবং বেগুণগুলোই বা অক্ষত রইল কীভাবে– ডমরুধরের আসরে এসব প্রশ্ন করা বৃথা৷ বরং এই নন-সায়েন্টিফিক ঘটনাটা সাঁওতালনীর সাধ পূরণ করে দিল৷ বাবুদের বাড়ির গয়না পরার শখ মিটে গেল তাঁর৷ কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না গয়না বিত্তের চিহ্ন, যা মানুষকে কয়েকটি ‘শ্রেণি’র খাঁচায় পুরে অদৃশ্য সব সীমানা এঁকে দেয়, নচেৎ সবই তো হাত-পাওয়ালা মানুষগোত্রের জীব৷ সাঁওতালনীকে বাবুর বাড়ির গয়না পরিয়ে তবে কি সেই বর্ডার লাইনটা মুছতে চাইলেন ত্রৈলোক্যনাথ? বাস্তবে না হোক নিদেনপক্ষে এই অসম্ভবের দুনিয়াতেই কি তিনি ‘প্রান্তিক’কে নিচ থেকে তুলে এনে বসাতে চাইলেন তথাকথিত ‘ভদ্র’র পাশে একাসনে? একবার উলঙ্গ অবস্থায় বেড়ায় মেলে দেওয়া ‘বেদিয়া বা হা-ঘোরে কঞ্জড়’ জাতের একটি ছোট্ট মেয়ের ঘাঘরা পরে লজ্জা নিবারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ডমরুধর৷ একজন কট্টর হিন্দু-ব্রাহ্মণের গায়ে উঠে এল সেই জাতের কাপড় যাদের ‘ঘর দ্বার নাই৷ আজ এখানে কাল সেখানে গিয়া ইহারা জীবন যাপন করে৷ ভিক্ষা করিয়া অথবা চুরি করিয়া অথবা জরী বুটি বেচিয়া ইহারা দিনপাত করে৷’ এসব কি নিছক মজার জন্য লেখা? থাক, অধিক প্রশ্নে কাজ নেই, ডমরুধর বিরক্ত হবেন৷

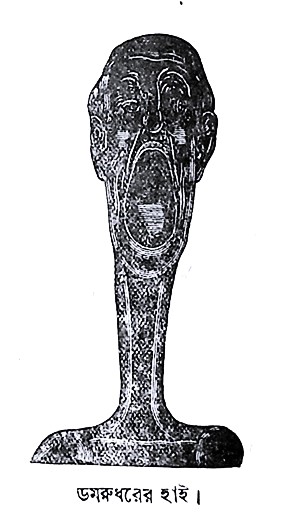

ডমরুধরের ‘…দেহের বর্ণটী ঠিক যেন দময়ন্তীর পোড়া শোউল মাছ৷ দাঁত একটীও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারিদিকে চুল, তাহাতে একগাছিও কাঁচা চুল নাই, মুখে ঠোঁটের দুই পাশে সাদা সাদা সব কি হইয়াছে৷’ তাছাড়া ‘বাঁশের ঝোড়ার ন্যায় মহাশয়ের অস্থিপিঞ্জর দেখা যাইতেছে৷’ এবং তিনি ‘ঘোর কৃষ্ণবর্ণ’৷ ডমরুধর এতখানি কদাকার কারণ তাঁর কদর্য চরিত্রের রিফ্লেকশন চেহারায় এসে পড়েছে৷ আজকাল এই পদ্ধতি ব্যবহার করা বিপজ্জনক৷ কেউ বলেন না অথচ নিজেকেই নিজে তিনি ‘কন্দর্প পুরুষ’ নামে আখ্যায়িত করেছেন৷ অলঙ্কারশাস্ত্রে বলে ‘ব্যজস্তুতি’৷

এহেন ডমরুধর ঠাকুরদালানে পঞ্চমীর দিন আসর বসান৷ নিজেকে তিনি দেবী দুর্গার বরপুত্র বলেন৷ সমস্ত সংকটে দেবীই তাঁর ত্রাতা এবং যত লোক-ঠকানো কুবুদ্ধি নাকি দেবীর কৃপাতেই তাঁর মাথায় গজিয়ে ওঠে৷ এইখানে থামতে হবে আবার৷ অশুভশক্তিনাশিনী দেবী দুর্গা এমন একজন পাষণ্ডকে অনৈতিক কাজকর্মে সাহায্য করেন? পার্সোনালি এসে দেখাও করেন এমন দুরাচারী শয়তানের সঙ্গে? ডমরু নিজেকে এমনকী স্বয়ং কার্তিকের অবতার বলতেও ছাড়েননি৷ বইটা যদি আজকের বাজারে বেরোত এই পর্যন্ত এসে একটা সম্মিলিত ক্ষোভ উপচে পড়ত হয়তো, ‘বেয়াদপির একটা লিমিট আছে! কই করুক দেখি ইসলাম নিয়ে চ্যাংড়ামি!’ একের পর এক পোস্টের তলায় তখন ‘হ্যাশট্যাগবয়কটডমরুধর’, ‘হ্যাশট্যাগবয়কটত্রৈলোক্যনাথ’৷ এসময় পালটা রেগে গেলে চলবে না৷ ডমরুধর যে আসলে নির্লজ্জের মতো নিজের অন্যায়, অনুচিত কাজগুলিকে মা দুর্গার দোহাই দিয়ে শুদ্ধ ও পবিত্র প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় বিন্দুমাত্র সংকোচ করেননি, এই কথাগুলো একান্তই না বুঝলে বুঝিয়ে বলতে হবে তাদের৷ তাতেও যদি শেষরক্ষা না হত, কী করতেন ত্রৈলোক্যনাথ? আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যেতেন? কদাপি নয়৷ ডমরুধরের সেই বিপদতাড়ন মহামন্ত্রটি নিশ্চয়ই তখন দুই-একবার জপে নিতেন মনে মনে– ‘জিলেট জিলেকি সিলেমেল্ কিলেকিট কিলেকিশ’৷

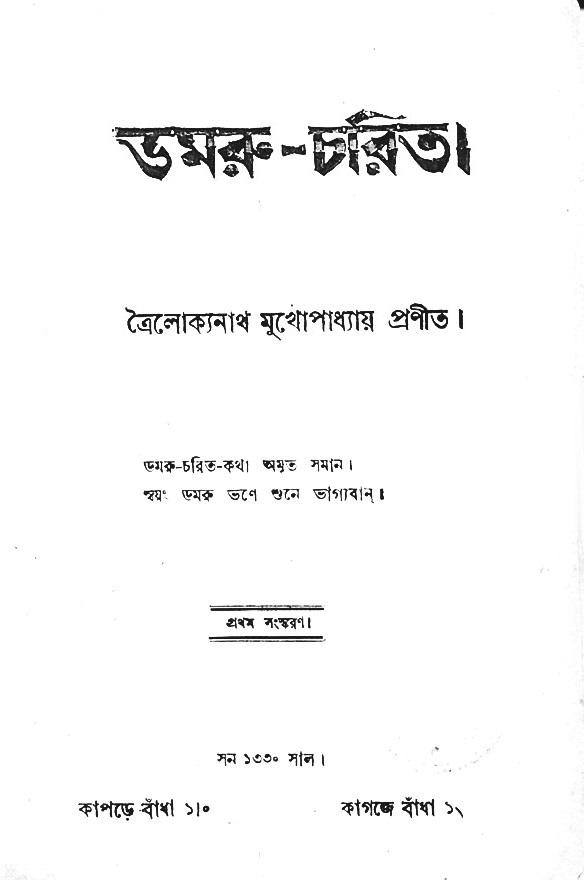

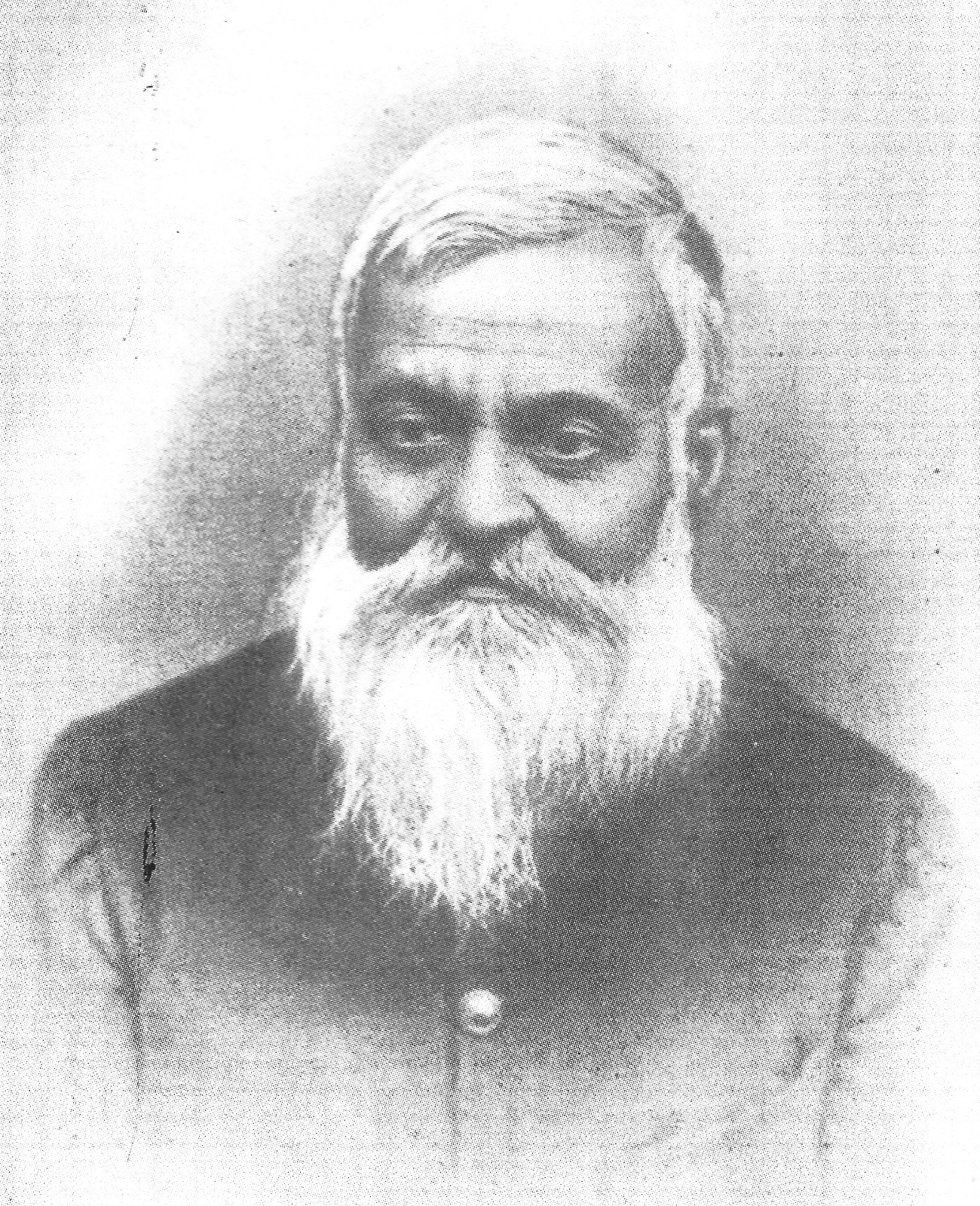

লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত অলংকরণগুলি ‘ডমরু-চরিত’ প্রথম সংস্করণ থেকে গৃহীত

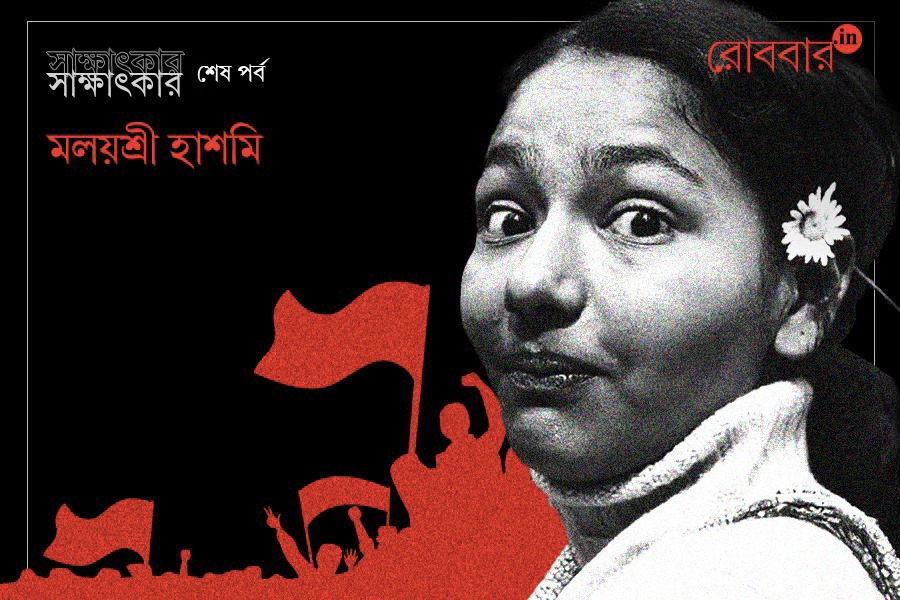

“ছোটবেলায় উৎপল দত্তের সঙ্গে আইপিটিএ-তে দেখা হয়েছিল।... ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা বিদেশে দেখানোর জন্য সফদর প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন।... আমার পরিচয় শুধু ‘সফদর হাশমির স্ত্রী’ হিসেবেই নয়, আমি আমার মায়ের মেয়েও!... জাভেদ আখতারের ভাষণ শুনে সীতারাম ইয়েচুরি বলেছিলেন, ‘আমাকে কেন ডাকলেন?’... সিনেমা করার ব্যাপারে সফদরের প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল।... হাবিব তনবিরের মতো মানুষ খুবই কম।...” মলয়শ্রী হাশমির সাক্ষাৎকারের শেষ পর্ব।