হিচককের ছবি বারবার তুলে ধরে সহজ সত্যি– চেনা মানুষ, চেনা দৃশ্যপট, চেনা বস্তু হঠাৎ অচেনা হয়ে যাওয়ায় যে ভয়, তা অচেনা-অজানা ভয়ের থেকে অনেক বেশি ভয়ের। তাই চড়ুই, গাঙচিল আর ছোট ফিঞ্চের মতো শান্ত পাখিরা জোট বেঁধে আক্রমণ চালাতে পারে মানুষের উপর। তাই নিমেষে বন্ধু হয়ে যাওয়া সংবেদনশীল নর্মান বেট্স ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে ম্যারিয়ানের দেহ। তাই দিনে দুপুরে টেম্সের ঝকঝকে জলে ভেসে আসতে পারে নগ্ন নারীর মৃত দেহ। ১৯২৫ সালের ‘প্লেজার গার্ডেন’ থেকে ১৯৭৯ সালে হিচককের শেষ অসমাপ্ত ছবি ‘দ্য শর্ট নাইট’ অবধি হিচকক সমানে দেখাতে চায় আমাদের চারিদিকের যে চেনা পৃথিবীর নিশ্চয়তা, তা আমাদের নিজেদের তৈরি করা এক সান্ত্বনার জগৎ। এই জগৎ পলকা। এই জগৎ এলোমেলো হয়ে যেতে পারে এক মুহূর্তে। চেনার মধ্য থেকে অচেনার বীভৎসতা বেরিয়ে আসতে পারে যে কোনও সময়।

ফিনিক্স অ্যারিজোনার বাসিন্দা ম্যারিয়ান ক্রেন ৪০,০০০ ডলার চুরি করে নিজের প্রেমিক স্যামের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে বেরয়। গন্তব্য: ফেয়ারভেল। বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে ক্লান্ত ম্যারিয়ান আশ্রয় নেয় বেট্স মটেলে। আলাপ হয় মটেলের মালিক নর্মান বেট্সের সঙ্গে। রাতে ম্যারিয়ান স্নান করতে ঢোকে মটেল রুমের স্নানঘরে। ১৯৬০ সালে তৈরি অ্যালফ্রেড হিচককের ছবি ‘সাইকো’ শুরু হয় ম্যারিয়ানের এই গল্প দিয়ে।

শাওয়ারের হাই অ্যাঙ্গেল শট। ঝরনার মতো জল নেমে আসে ক্যামেরার ওপর। ম্যারিয়ান বাথটাবের মধ্যে দাঁড়ায়। জল পড়ে তার মাথায়, মুখে, কাঁধে। স্ক্রিনের ডান দিকে দেখা যায় ম্যারিয়ানকে। বাঁদিকে শাওয়ারের পর্দা। একটু বেশিই ফাঁকা যেন স্ক্রিনের বাঁদিকটা। দর্শকের অস্বস্তি শুরু হয়। স্নানঘরের দরজা হালকা খুলে যায় আর এক আবছা মানুষ এগিয়ে আসে ম্যারিয়ানের দিকে।

দর্শককে আর ভাবার সুযোগ দেন না হিচকক! পর্দা সরে যায়। শুরু হয় ম্যারিয়ানের শরীরে ছুরির আঘাত। খুব দ্রুত একের পর এক ক্যামেরার কাট, তাল মেলায় ছুরির আক্রমণের সঙ্গে। এক মুহূর্তে দেখা যায় ম্যারিয়ানের নিজেকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা আর তার পরেই ছুরি নেমে আসে ম্যারিয়ানের দেহে। অবিশ্রান্ত ক্যামেরার দ্রুত কাট, ম্যারিয়ানের চিৎকার (যা ঢাকা পড়ে বার্নার্ড হারমানের তীক্ষ্ণ ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে), শাওয়ারের জল, পিছল বাথটাবের মেঝে, আর এক অচেনা খুনির হিংস্র আক্রমণ। দর্শক ম্যারিয়ানের মতোই বিহ্বল অসহায় ও বেদনাক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। ছুরির বারবার আঘাত ম্যারিয়ানের মৃত্যুর কারণ ঠিকই। তবে এই দৃশ্যে ম্যারিয়ানের চামড়ায় ছুরির ছোঁয়া দেখানো হয় মাত্র একবার। তাও সেটি এতই দ্রুত ঘটে যে, দর্শকের চোখেই পড়ে না অনেক সময়! রক্ত দেখানো হয় ঠিকই, তবে তা সাদা-কালোর আবরণে ঢাকা। ম্যারিয়ানের চিৎকার আমরা শুনতে পাই ঠিকই। তবে সেই চিৎকার ক্ষীণ হয়ে যায় বার্নার্ড হার্মানের খরশান গ্লিসান্ডোতে।

‘সাইকো’র এই বিতর্কিত স্নান-দৃশ্য ৪৫ সেকেন্ডের। এই ৪৫ সেকেন্ডের ফুটেজের জন্যে লাগে সাতদিনের শুটিং। ব্যবহার করা হয় ৭০টি ক্যামেরা সেট আপ। ম্যারিয়ানের হাত, কাঁধ ও মাথার সঙ্গে জোড়া হয় অন্য এক সদৃশ ব্যক্তির দেহ। গোটা দৃশ্যায়নই মন্তাজ-ভিত্তিক। ছোট ছোট ফিল্ম ক্লিপ দিয়ে তৈরি হয় এই ভয়ংকর দৃশ্য। ১৯৬০ সালের এই বহু বিতর্কিত স্নান-দৃশ্য সৃষ্টি করে এক যুগান্তকারী ‘কিল সিন’।

হিচকক ম্যারিয়ানের খুন আসলে ঘটান দর্শকের মস্তিষ্কে। ড্রেনের মুখ, ম্যারিয়ানের ছড়ানো পা, শাওয়ার হেড, ম্যারিয়ানের স্থির মৃতদৃষ্টি পর পর ক্লোজ শটে সাজিয়ে তুলে ধরা হয় দর্শকের সামনে। মৃত্যুর নিস্তব্ধ প্রেক্ষাপটে ক্যামেরা ঘুরে বেড়ায়। নিজেকে সরায় না অনেকক্ষণ। দর্শককে বাধ্য করে একটি ধবধবে বাথরুমের দিকে তাকিয়ে থাকতে যেখানে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। হিচকক পরিকল্পিতভাবেই নগ্ন মৃতদেহ ফেলে রাখেন আমাদের সামনে। কিন্তু সেই দৃশ্যে অশ্লীলতার লেশমাত্র নেই। ম্যারিয়ানের নগ্নতাকে গ্রাস করে বিষাদ। আমরা একই সঙ্গে পাই লজ্জা ও ভয়।

![North by Northwest | Hitchcock's Classic Thriller [1959] | Britannica](https://cdn.britannica.com/99/176699-050-797B541E/Cary-Grant-North-Northwest-Alfred-Hitchcock.jpg)

এই একই ছবিতে ভয়ের দৃশ্যায়ন হয় সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচে রাস্কের দ্বিতীয় অপরাধে। নিরাবরণ নির্যাতনের ভয়াবহতার বিপরীত এক পন্থা বাছেন হিচকক এবার। ব্যাব নামে একজন ওয়েট্রেসকে আততায়ী নিয়ে যায় নিজের বাড়ির দিকে। ক্যামেরা এবং দর্শক– দুই-ই চলে স্লো ট্র্যাক শটে তাদের সঙ্গে। ধীরে ধীরে ব্যাব ও রাস্ক উঠে যায় রাস্কের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে তার অন্দরমহলে। ফরওয়ার্ড ট্র্যাকিং শটের মাধ্যমে আমরাও উঠি সিঁড়ি দিয়ে তাদের সঙ্গে। তারা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ক্যামেরা ব্যাকট্র্যাক শুরু করে। খুব আস্তে আস্তে সিঁড়ির রেলিং বেয়ে বেরিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে পরে উল্টোদিকের রাস্তায়। যেন কত যত্নে আমরা দুই বন্ধুকে ছেড়ে এলাম তাদের ব্যক্তিগত পরিসরে। তবে আমরা জানি, ভিতরে আসলে কী হচ্ছে। ক্যামেরার ফিরে আসার যে চলন তাতে যে-ভয়ের, যে-অসহায়তার সৃষ্টি হয়, তা যে কোনও আবরণহীন হিংস্র দৃশ্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি ভয়াবহ! গোটা দৃশ্যে কোনও কথা নেই। কোনও তাড়া নেই। আছে শুধু ক্যামেরার ব্যাব-কে ছেড়ে আসা। যে ধরনের ক্যামেরার চলন আমরা ভালোবাসার দৃশ্যে দেখে অভ্যস্ত সেই ক্যামেরার ভঙ্গি সৃষ্টি করে এই আতঙ্ক।

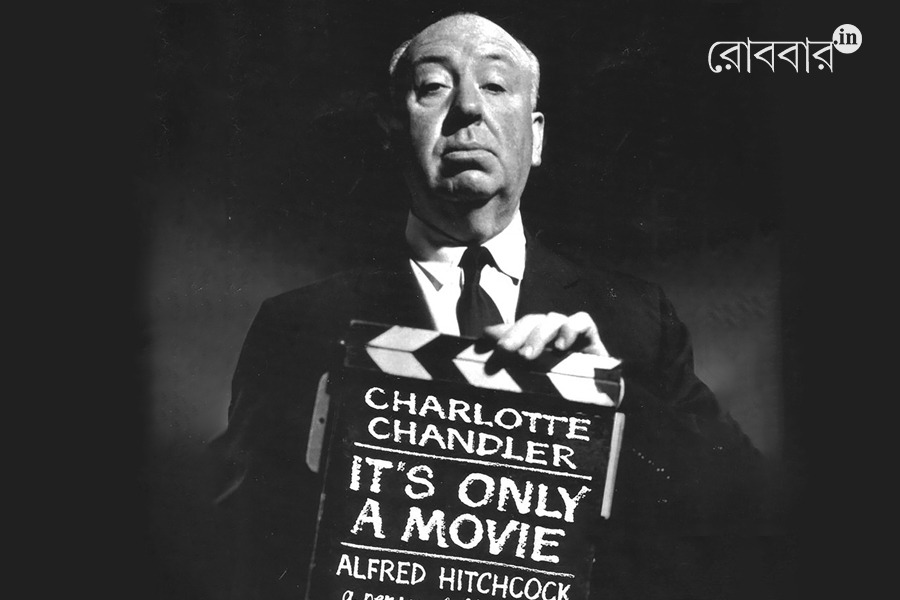

অ্যালফ্রেড হিচককের (১৮৯৯-’৮০) প্রসঙ্গ উঠলেই মনে আসে কৌতুক আর ভয়ের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ওঁর জীবনের গল্পও অনেকটা তাই। ছোটবেলা থেকে হিচককের পুলিশের ভয়। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ওঁর বাবা একদিন ওঁকে একটা চিঠি দিয়ে বলেছিলেন থানায় গিয়ে এক পুলিশকে দিতে। সেই চিঠিতে লেখা ছিল যে, অ্যালফ্রেড দুষ্টুমি করেছে তাই শাস্তিস্বরূপ তাঁকে যেন পাঁচ মিনিটের জন্যে লক আপে রাখা হয়। পাঁচ মিনিটের জন্যে হিচকককে নাকি লক আপে রাখাও হয়। এই তাঁর ভয়ের উৎস। তবে এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

১৩ আগস্ট, ১৮৯৯ সালে লন্ডনের লেটনস্টোনে জন্ম হিচককের। ব্রিটিশ চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন ১৯১৯ সালে। টাইটেল কার্ড ডিজাইনারের ভূমিকায়। ১৯২৪ সালে, যখন লুবিশ, ফ্রিটজ লাঙ্গ, মারনো জার্মান চলচ্চিত্র জগতে তাঁদের সেরা শিল্পকর্মে ব্যস্ত, যখন জার্মান অভিব্যক্তিবাদ শীর্ষে, সেই সময়ে হিচকক পৌঁছন বার্লিনের বেবেলসবার্গ স্টুডিওতে। ‘দ্য ব্ল্যাকগার্ড’ বলে একটি ছবির সহকারী পরিচালক রূপে হিচককের জার্মানি যাত্রা। তার ফলে জার্মান ছবির নান্দনিকতা এবং জার্মান অভিব্যক্তিবাদের ছাপ থেকে যায় হিচককের প্রায় সব ছবিতেই। মারনো ও তাঁর বেবেলসবার্গের সহকর্মীদের থেকে হিচকক শিখেছিলেন যে, চলচ্চিত্রের মূল মাধ্যম দৃশ্য– কথা নয়। চলচ্চিত্রে শব্দের আধিক্য ছবিকে দুর্বল করে। কমিয়ে দেয় দৃশ্যের যৌক্তিকতা ও মুগ্ধতা। তাই ‘Hitchcockian fear’-এ একটা স্তব্ধতা থাকে। ‘ভার্টিগো’-তে ম্যাডেলিনের চার্চের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া, ‘মার্নি’-তে মার্নি-র ম্যারিটাল রেপ, ‘সাইকো’-তে দর্শকের প্রথম নর্মান বেট্সের মৃত মায়ের কঙ্কালসার মুখ দেখা, ‘বার্ডস’-এ চিলেকোঠায় মেলানি-র দেহে ঝাঁপিয়ে পড়া অসংখ্য পাখি– সব শুরু হয় নিস্তব্ধতার মাঝে। শব্দ চিৎকার কিছুই স্থান পায় না এই অসাড় করে দেওয়া ভয়ের মুখে।

১৯৪০ থেকে টানা একের পর এক সফল ছবি তৈরি করে আমেরিকায় মূলধারার ছবির একজন সফল চিত্রপরিচালক হিচকক একদিন হলিউডের তাবড় মানুষদের নিমন্ত্রণ করেন তাঁর বাড়িতে। অতিথিরা সব পৌঁছে দেখেন, গোটা ডিনার টেবিল নীল রঙের খাবারে ভর্তি। খাদ্য থেকে পানীয় সব নীল (ডনাল্ড স্পটো)। অতিথিরা খালি পেটে বাড়ি ফেরে সেদিন। নীল রঙের সঙ্গে বিষের একটা সংযোগ থাকে মানুষের কল্পনায়। তাই থরে থরে সাজানো নীল খাবার অস্বস্তিতে মুখে তুলতে পারে না কেউ। চেনা খাবার অচেনা হয়ে যায় মুহূর্তে। হিচককের কাজই তাই। তাঁর ছবি বারবার তুলে ধরে এই সহজ সত্যি– চেনা মানুষ, চেনা দৃশ্যপট, চেনা বস্তু হঠাৎ অচেনা হয়ে যাওয়ায় যে ভয়, তা অচেনা-অজানা ভয়ের থেকে অনেক বেশি ভয়ের। তাই চড়ুই, গাঙচিল আর ছোট ফিঞ্চের মতো শান্ত পাখিরা জোট বেঁধে আক্রমণ চালাতে পারে মানুষের উপর। তাই নিমেষে বন্ধু হয়ে যাওয়া সংবেদনশীল নর্মান বেট্স ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে ম্যারিয়ানের দেহ। তাই দিনেদুপুরে টেম্সের ঝকঝকে জলে ভেসে আসতে পারে নগ্ন নারীর মৃত দেহ। ১৯২৫ সালের ‘প্লেজার গার্ডেন’ থেকে ১৯৭৯ সালে হিচককের শেষ অসমাপ্ত ছবি ‘দ্য শর্ট নাইট’ অবধি হিচকক সমানে দেখাতে চায় আমাদের চারিদিকের যে চেনা পৃথিবীর নিশ্চয়তা, তা আমাদের নিজেদের তৈরি করা এক সান্ত্বনার জগৎ। এই জগৎ পলকা। এই জগৎ এলোমেলো হয়ে যেতে পারে এক মুহূর্তে। চেনার মধ্য থেকে অচেনার বীভৎসতা বেরিয়ে আসতে পারে যে কোনও সময়।

আর যতদিন না আমাদের এই চারপাশের নিশ্চিন্তের জগৎ ভাঙে ততদিন আমরা না হয় হিচককের চলচ্চিত্রের অনিশ্চয়তার আতঙ্কে মেতে থাকি।

…………………………..

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

…………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved