মুক্ত অঙ্গনে ‘যখন একা’-র প্রস্তুতি-মহলা চলছে– হঠাৎই তাপসদা একটা সাধারণ মোড়া কিনে আনতে বললেন। সেই মোড়াটাকে একটা আলোর সামনে ধরে ঘোরাতে থাকলেন, আর কী অপূর্ব এক ডিজাইন সৃষ্টি হল মঞ্চে, না দেখলে শুধুমাত্র কথায় বা লেখায় বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা তো জানতামই যে, তাপসদার জাদু মঞ্চে জাদুকরী মায়া সৃষ্টির জন্য নয়, ওঁর জাদু ছিল ‘আউট অফ নাথিং’ কেমন যেন হাতসাফাই করে বিচিত্র রকমের সব আলো বের করে আনাতে।

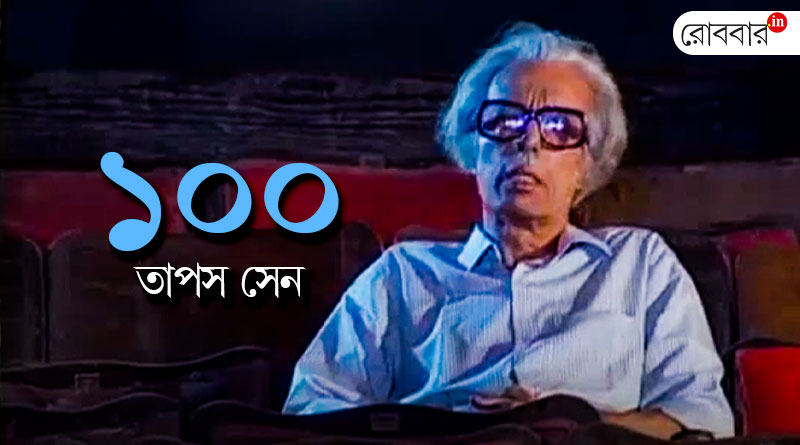

‘রক্তকরবী’ নাটকে রবীন্দ্রনাথের কালের মাত্রার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘রবীন্দ্র-নাটক ও কালের মাত্রা’ প্রবন্ধে। তাঁর কথায়: ‘মুক্তধারা’ সময়বদ্ধ, ‘রক্তকরবী’ সময়হারা। ‘রক্তকরবী’র বহিরাবয়বে স্থান ও কালগত ঐক্যের এক মায়ামাত্র রচিত আছে, আবার ওই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন গড়নে এ নাটক ছড়িয়ে আছে বৃহত্তর কালের মধ্যে। সমগ্র ‘রক্তকরবী’র অস্তিত্ব সাম্প্রতিককাল থেকে চিরন্তনকালে, রূপময় কাল থেকে কালহীনতায় প্রসারিত হয়ে যায়– এই নাটকে কোনও বাস্তবক্রম নেই, নেই পরাবাস্তবের চলন। আর ১৯৫৪-তে তাপস সেন যখন এই নাটকের প্রযোজনায় আলোর চিত্র রচনা করেন, তখন শঙ্খ ঘোষ উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের সেই কথাগুলোই মনে করিয়ে দেন তিনি– ‘কালের বা দেশের মাত্রা বদল করা মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়’। ‘রক্তকরবী’-র আলোর রং আর রূপের বদল তাই দর্শকের কাছে দর্শনীয় তো বটেই, আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষণীয়ও হয়ে ওঠে। ‘রক্তকরবী’র আলো আমার নাট্যজীবনের প্রথম আলো।

১৯৬৫-তে ‘কল্লোল’ এবং সেই প্রথম গ্রিক ভাস্কর্যের ন্যায় সুদর্শন স্বপ্নের মানুষটির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুলে কারারুদ্ধ হলেন ‘দেশদ্রোহী’ উৎপল দত্ত, আরও অনেকের সঙ্গে। সুযোগ বুঝে কলকাতার বৃহৎ সংবাদপত্রগুলো একযোগে ‘কল্লোল’-এর বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিল। কিন্তু বামপন্থী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এইসব ঘটনা আরও উসকে দিল সেই আন্দোলন। নাট্যকর্মীরা সম্মিলিত প্রতিবাদসভা আহ্বান করলেন কলেজ স্ট্রিট মোড়ের ওয়াই-এম-সি-এ’র ওভারটুন হল-এ। নেতৃত্ব দিলেন তাপস সেন এবং জোছন দস্তিদার। যুগ্ম-আহ্বায়ক মনোনীত হলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ কুন্ডু। সেই সূত্রে তাপসদার ঘন ঘন যাতায়াত শুরু ‘নান্দীকার’-এর ঘরে। ইতিমধ্যে ১৯৬৩-তে আমি ‘নান্দীকার’-এ যোগ দিয়েছি এবং এই সময়টাতে দলের প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্বে আছি। তাই তাপসদা যখন বিকল্প প্রচারের নানা পরিকল্পনা করছেন এবং অজিতেশবাবুর সঙ্গে তাই নিয়ে বিস্তর আলোচনা করছেন, তখন আমি পাশে থাকতাম। ‘চলছে চলবে’ স্লোগানের সৃষ্টিকর্তা তাপস সেনের সঙ্গে পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। দেখেশুনে মনে হয়েছিল, মানুষটা কোনও বিজ্ঞাপন-সংস্থার কর্তা হলেও হতে পারতেন। সেই সময়টাতে একজন জেনারেলের মতো যুদ্ধ পরিচালনা করতে দেখেছি তাপসদাকে এবং সেই যুদ্ধে জয়ীও হয়েছিলেন তিনি। আর অজিতেশ? তাঁকে তখন তাপস সেন-এ পেয়ে বসেছে।

‘নান্দীকার’-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৬০ সালে, আমি যোগ দিয়েছি ১৯৬৩-তে। বছর তিনেক ছিলাম। শুরুর দিকে আমার মনে হত আলো বা মঞ্চ পরিকল্পনা বিষয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনাচিন্তা খুব একটা আধুনিক ছিল না। ‘মঞ্জরী আমের মঞ্জরী’ নাটকটির রচনা বা সার্বিক অভিনয় যতটা উচ্চমানের হয়েছিল, আলোর প্রয়োগ বা মঞ্চের পরিকল্পনায় সেই মান রক্ষিত হয়নি বলেই আমার মনে হত। তাপস সেন তখন চুটিয়ে কাজ করছেন ‘এল-টি-জি’ এবং ‘বহুরূপী’-তে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে কখনও ডাকেননি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নান্দীকার। কারণ, অজিতেশের কথায় বলি, ওঁর কেমন একটা ভয় ছিল যে, তাপস সেন হয়তো বা নবীন নির্দেশকের মাথায় চেপে বসবেন। কিন্তু এর মধ্যেই ভয় কেটে গিয়ে যেন ভক্তি জন্ম নিল, আর তার থেকে সাহস। তাপস সেনকে বলা হল নতুন প্রযোজনা ‘যখন একা’-র আলো করার জন্য। সেই প্রথম তাপসদাকে হাতে-কলমে কাজ করতে দেখা আমার। একদিনের কথা মনে পড়ছে, মুক্ত অঙ্গনে ‘যখন একা’-র প্রস্তুতি-মহলা চলছে– হঠাৎই তাপসদা একটা সাধারণ মোড়া কিনে আনতে বললেন। সেই মোড়াটাকে একটা আলোর সামনে ধরে ঘোরাতে থাকলেন, আর কী অপূর্ব এক ডিজাইন সৃষ্টি হল মঞ্চে, না দেখলে শুধুমাত্র কথায় বা লেখায় বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা তো জানতামই যে, তাপসদার জাদু মঞ্চে জাদুকরী মায়া সৃষ্টির জন্য নয়, ওঁর জাদু ছিল ‘আউট অফ নাথিং’ কেমন যেন হাতসাফাই করে বিচিত্র রকমের সব আলো বের করে আনাতে। সেসব কথা তো আমরা শুনেছি কাছ থেকে দেখা তাঁর সমসাময়িক অনেক গুণী মানুষের লেখায় বা মুখে। যেমন খালেদ চৌধুরী। তাঁর কাজ দেখার প্রথম সুযোগ হল আমার ‘বহুরূপী’ প্রযোজিত ‘রক্তকরবী’ নাটকে, ১৯৫৪ সালে। সেই নাটকেই তাঁকে আলোকশিল্পীর ভূমিকায় প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম, বিশেষ করে স্টেজ-রিহার্সালগুলোতে। আগে যে-সমস্ত আলো দেখতাম– লাল-নীল চাকা ঘুরিয়ে আলোর পরিবর্তন বা মুডের পরিবর্তন। তাপস সেন সম্পূর্ণ ভিন্নতরভাবে নাটকের বিভিন্ন মুড প্রকাশ করতেন তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে। …অতি সামান্য বস্তু দিয়ে তিনি আলোর মায়া সৃষ্টি করতে পারেন। বিদেশিরা তাঁদের বিপুল এবং মূল্যবান সামগ্রী নিয়েও তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বিদেশের প্রায় কয়েক হাজার টাকা দামের আলো যে-কাজ করতে পারে, অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি যে, একটা ভাঙা ডালডার টিনের সাহায্যে তিনি সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে, অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে তিনি কেমন বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেন।

১৯৬৬-তে আমরা ১৪ জন ছেড়ে দিয়েছি নান্দীকার, গড়েছি নতুন দল ‘থিয়েটার ওয়ার্কশপ’। যুগ্মভাবে দু’-একটি নাটক প্রযোজনা করার পর ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে এককভাবে আমার পরিচালনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘গিনিপিগ’ নাটকটা ‘রাজরক্ত’ নামে মঞ্চস্থ হল। সেই প্রযোজনা, আমার সৌভাগ্য, তরুণ নাট্যকর্মী এবং রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যেমন সাড়া ফেলে দিয়েছিল, তেমনই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, কিংবা তাপস সেনের মতো ব্যক্তিদের। তাপসদা নাটকটা দেখে বলেছিলেন, ‘আমি মুগ্ধ, বিস্মিত এবং ঈর্ষিত’– আর্ষ প্রয়োগের মতোই শেষোক্ত শব্দটি তাপসীয় প্রয়োগসিদ্ধ। ‘রাজরক্ত’ ছিল এক কাব্যধর্মী সাংকেতিক নাটক। এই ধরনের নাটকে আলোর পরিকল্পনায় অনেক ছক কষা যায়, সদর্থে গিমিকেরও ব্যবহার করা যায়। আমি গাণিতিকভাবে পরিকল্পনা করে নানারকম চমকপ্রদ আলোর প্রয়োগ করেছিলাম। পরের বছরই, আমার পরিচালিত দ্বিতীয় প্রযোজনা ‘চাকভাঙা মধু’র সময় উপলব্ধি হল, এরকম একটি অসাধারণ বাস্তবধর্মী নাটকের আলোক পরিকল্পনা আমার সাধ্য ও ক্ষমতার বাইরে। অনেকেরই ধারণা ছিল, তাপস সেনের আলো মানেই চলন্ত ট্রেন, ডুবন্ত খনি-খাদ, উড়ন্ত জঙ্গি বিমানের বোমাবর্ষণ। কিন্তু এ-নাটকে সম্পূর্ণ বিপরীত কারণেই তাপসদার শরণাপন্ন হতে হয়েছিল আমাকে। নাটকের ঘটনা-সময় এবং অভিনয়-সময় ছিল একই। শুরুতে এমনটাই ছিল নাটককার মনোজ মিত্রের নির্দেশ: ‘বিকেলের হলদে-কোমল রোদ্দুর মাতলা ওঝার জীর্ণ কুঁড়েঘরের চালে চিকচিক করছে। উঠোনে ছড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা গাছের ছায়া, অল্প অল্প কাঁপছেও।’ আর শেষ হচ্ছে যখন, ‘আসন্ন সন্ধ্যার ভারী আকাশ তখন নিচু হয়ে ঝুলে পড়েছে চারদিকে।’ ফলে বিকেলের আলোর রং কেমন হবে, কোন উচ্চতা থেকে সেই আলো আসবে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই রং বা উচ্চতার কতটা বা কেমন পরিবর্তন ঘটবে দর্শকদের প্রায় অগোচরে– এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই আলোর ব্যবহার করতে দেখেছি তাপসদাকে– সে আমার দারুন অভিজ্ঞতা। বাস্তবতার শৈল্পিক নির্মাণ ছাড়াও তাপসদা আর কী করেছিলেন সেই নাটকে, তা তাপসদার বয়ানেই শোনা যাক না: ‘সেই বিষ ঝাড়ানোর মুহূর্তটির কথা মনে পড়ছে। শয়তান মহাজন সাপের কামড়ে মরে যাচ্ছে। দরিদ্র ওঝা তার বিষ নামিয়ে দিচ্ছে। বেঁচে উঠে মহাজন আবার তার স্বমূর্তি ধারণ করে ওঝার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নাটকে রয়েছে, বিষ ঝাড়ানোর পর রোগীকে আগুনের তাপ খাওয়াতে হবে। এই নির্দেশটুকুর জোরে আমি পরিচালক মশাইকে বললাম, মহাজনকে ওঝাবাড়ির উঠোনে উপুড় করে শুইয়ে দিতে। এক মালসা আগুন রাখলাম মাচার নীচে, তাপ দেওয়ার জন্য। মালসার ভিতর কিছু কয়লার টুকরোর মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম আমার আলো। তরপর দৃশ্যের সব আলো গুটিয়ে এনে আমার আলো থেকে ছুরির ডগার মতো ধারালো টকটকে আগুনে-আলো নিক্ষেপ করলাম মহাজনের মুখে। ওঝাবাড়ির উঠোনে জমেছে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। সেই আবছয়ায় ওঝাবাড়ির মেয়ে-পুরুষ বিষহরির মন্তর-টন্তর আওড়াচ্ছে। প্রাগ-ঐতিহাসিক বিকার আর সংস্কার– ছিন্নভিন্ন করছে ওই মালসার আলোটা।’ না, আসলে এই কথাগুলো তাপস সেনের নয়, উদ্ধৃতি মনোজ মিত্রের একটি লেখা থেকে দেওয়া হল। ‘অশ্বত্থামা’ এবং ‘চাকভাঙা মধু’ প্রযোজনা দু’টির আলো প্রসঙ্গে তাপস সেন স্বয়ং কী বলতে পারতেন, তা কল্পনা করে লিখেছিলেন দু’টি নাটকের রচয়িতা মনোজ মিত্র।

সেই ১৯৭২-এর ‘চাকভাঙা মধু’ থেকে ‘নাকছবিটা’ পর্যন্ত তাপসদার সঙ্গে আমার শিল্পগত সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ছিল। আমি ‘থিয়েটার ওয়ার্কশপ’ ছেড়েছি, কিন্তু তাপসদা আমাকে ছাড়েননি, ‘অন্য থিয়েটার’-এর প্রথম প্রযোজনা থেকেই ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমার পরম সৌভাগ্য, শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্ত ছাড়া আমার সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি নাটকে কাজ করেছেন তাপসদা। একটি নাটকের নির্মাণে শুধু যে আলো নিয়েই ভাবতেন তা নয়, একটি প্রযোজনার খুঁটিনাটি বিষয়ে– অভিনয়, ব্লকিং, কম্পোজিশন, আবহ বা মঞ্চ-পরিকল্পনা, এমনকী নাটকের কোনও সংলাপ বা দৃশ্যাংশ নিয়েও অকপটে কথা বলতেন তিনি। ‘অশ্বত্থামা’ (মনোজ মিত্র) এবং ‘মহাকালীর বাচ্চা’ (মোহিত চট্টোপাধ্যায়)– আমার এই দু’টি ফ্লপ প্রযোজনা ছিল তাপসদার সবচেয়ে প্রিয়। এই দু’টি নিয়ে কত যে বলেছেন, লিখেছেন, তার শেষ নেই। তাঁর চলে যাওয়ার কিছুদিন মাত্র আগে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী করছ, বিভাস? আমাকে জানিও। আমি আছি।’ শেষ দিন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এমনই ছিল তাঁর সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা এবং উত্তেজনা। আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক? আমার কোনও লেখা বেরলে সেই মানুষটা সন্ধেবেলা ফোন করে জানাতেন, ‘দারুণ হয়েছে, বিভাস’। কোথাও অন্যায় কিছু ঘটে থাকলে বলতেন, ‘আমাদের কিছু করা উচিত’– শুধু আমি নয়, বাড়ির যে-কেউ অসুস্থ হলে খোঁজখবর নিতেন, কোনও বই বা লেখা পড়লে উত্তেজনা ভাগ করতে চাইতেন, দুঃখে ভেঙে পড়লে খানিকটা সান্ত্বনা বা শান্তি খুঁজতেন, সভা-সমিতি থেকে ফেরার পথে ডেকে নিয়ে নিজের গাড়ি করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। মনে পড়ছে, আমার মেয়ের বিয়েতে শরীরে ক্যাথিটার নিয়েও চলে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার এবং হয়তো অনেকেরই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা আর কী বলব। আমার কাছে মানুষ তাপসদা ছিলেন রোল-মডেল– তাঁর আলোর ধারেকাছেও আমি পৌঁছতে পারিনি, কিন্তু মানুষটার কাছে পেরেছি– এটাই আমার এক মহার্ঘ প্রাপ্তি। বাকি জীবনের অনেক সময়ই– সংকটে কিংবা সুখের সময়ে, বিশেষ করে কোনও নাট্যনির্মাণের সময় তাপসদার সেই কথাটা মনে পড়বে, ‘আমি আছি’।

হজমের গোলমাল সারাতে বাঙালি পশ্চিমে ‘চেঞ্জে’ যেতে শুরু করল, কিন্তু নিজেদের দৌড় সীমাবদ্ধ রাখল নিজের রাজ্যের সীমারেখার ১০০ মাইলের মধ্যে। চেঞ্জারদের ভিড় দেখে মধুপুর, শিমূলতলা, ঘাটশিলার স্থানীয় মানুষ দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার করার তাগিদে বাংলা শিখে নিল, তাতে বাঙালির হল পোয়াবারো!