যাঁরা বিস্তর পুঁথি পড়েন, এবং শাস্ত্রীয় আলোচনায় মানবিক শুশ্রূষার পরিবর্তে মানুষকে রুদ্ধ করে ফেলেন আচারের শুষ্ক মরুবালিরাশিতে; তেমন পণ্ডিতদের বিষয়ে সদাশঙ্কিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নানাভাবে, নানাছলে তাঁদের সমালোচনাই করেছেন কবি। সুনীতিকুমার সেই গোত্রের নিতান্ত ‘পুঁথি-পোড়ো’ পণ্ডিত ছিলেন না। বিশ্বভারতীর সূচনা পর্ব থেকে শুরু করে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, পঞ্চানন মণ্ডল পর্যন্ত যে পুঁথিচর্চার ধারা, সুনীতিকুমার সেইধারারই শেষতম প্রতিনিধি হলেও সুনীতিকুমারের ছিল নিজস্ব দার্শনিক প্রজ্ঞাজারিত অন্যতর জিজ্ঞাসা। দৈনন্দিন জীবনাচরণে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কীভাবে আত্মস্থ করতে হয়, সুনীতিকুমারের আজীবনের সাধনার মধ্যে ছিল সেই অন্বেষণ।

গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক

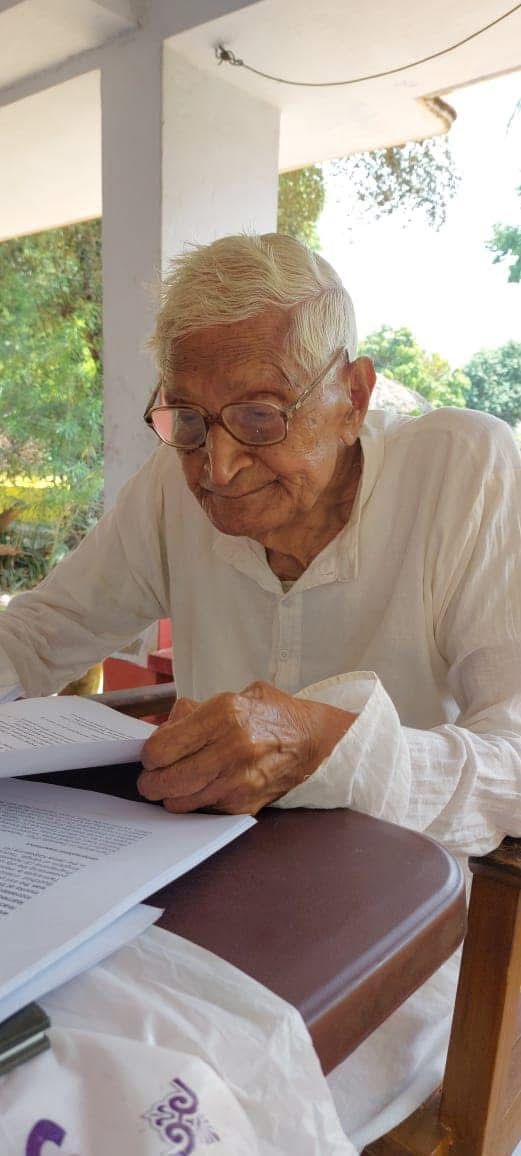

শতবর্ষ অতিক্রান্ত অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক (১৯২৪-২০২৪) গত ৪ ডিসেম্বর প্রয়াত হলেন শান্তিনিকেতনে। সর্বার্থেই দীর্ঘ ও পরিপূর্ণ একটা জীবন কাটিয়ে গেছেন সুনীতিকুমার। সেদিক থেকে এই যাওয়াটা হয়তো তত বেদনাদায়ক নয়। জীবনের কোনও কিছুই ধ্রুব নয়। প্রতিটি মুহূর্তে অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে ঘটে চলে জীবনের পরিক্রমা– এই বুদ্ধবাণীতে যিনি আজীবন আস্থিত ছিলেন, তাঁর নিজের কাছে অন্তত মৃত্যু নিদারুণ শোকবাহী কোনও ঘটনা হিসেবে কখনও পরিগণিত হয়নি। কিন্তু তবু কোনও কোনও চলে যাওয়া এমন এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করে যা সহজে পূর্ণ হওয়ার নয় বলে মনে হয় আমাদের। সুনীতিকুমারের চলে যাওয়াটা অনেকটা সেই ধরনের।

সারস্বত চর্চায় শতবর্ষী সুনীতিকুমার জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর আজীবনের এই সাধনার যে বিশেষ তাৎপর্য ছিল, সেইখানে আমাদের সমূহ জীবনের বিরাট একটা ক্ষতি, যা সহজে পূর্ণ হওয়া দুষ্কর! যাঁরা বিস্তর পুঁথি পড়েন, এবং শাস্ত্রীয় আলোচনায় মানবিক শুশ্রূষার পরিবর্তে মানুষকে রুদ্ধ করে ফেলেন আচারের শুষ্ক মরুবালিরাশিতে; তেমন পণ্ডিতদের বিষয়ে সদাশঙ্কিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নানাভাবে, নানাছলে তাঁদের সমালোচনাই করেছেন কবি। সুনীতিকুমার সেই গোত্রের নিতান্ত ‘পুঁথি-পোড়ো’ পণ্ডিত ছিলেন না। বিশ্বভারতীর সূচনা পর্ব থেকে শুরু করে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, পঞ্চানন মণ্ডল পর্যন্ত যে পুঁথিচর্চার ধারা, সুনীতিকুমার সেই ধারারই শেষতম প্রতিনিধি হলেও সুনীতিকুমারের ছিল নিজস্ব দার্শনিক প্রজ্ঞাজারিত অন্যতর জিজ্ঞাসা। দৈনন্দিন জীবনাচরণে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কীভাবে আত্মস্থ করতে হয়, সুনীতিকুমারের আজীবনের সাধনার মধ্যে ছিল সেই অন্বেষণ। সেই পথের সন্ধানেই একসময় তিনি থিতু হয়েছিলেন বৌদ্ধমতে। তাত্ত্বিকভাবে যে বুদ্ধদেবের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন, তাঁকে সম্যক উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন বুদ্ধের পথে নিবিড় অবগাহন। কালিম্পঙের বৌদ্ধপণ্ডিত সি. আর. লামা তাঁকে প্রণোদিত করেছিলেন চর্চায় এবং চর্যায় সম্পূর্ণত ‘বৌদ্ধ’ হয়ে উঠতে। কিন্তু বিশেষ সম্প্রদায়বুদ্ধির সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে সবসময়ই তিনি ছিলেন মুক্ত। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ও ভারতীয় বিদ্যাচর্চার বিষয়টি নিয়ে আজ যখন নানারকম তর্কাতর্কি চলে রাজনীতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ময়দানে, ঠিক তখনই আমাদের প্রয়োজন পড়ে সুনীতিকুমারের মতো পণ্ডিতের আজীবনের সাধনার দিকটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

এই নিবন্ধকারকেই যেমন একবার একটি সাক্ষাৎকারে সুনীতিকুমার বলেছিলেন, ‘সনাতন ধর্ম’ কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য কী? ‘ধম্মপদ’ থেকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধৃত করেছিলেন একটি বাণী: ‘ন হি কদাচন ইহ বৈরাণি বৈরেণ শাম্যন্তি, অবৈরেণ চ শাম্যন্তি, এষঃ সনাতনো ধর্ম্মঃ’। যার অর্থ: ইহজগতে শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা কখনওই দমন করা যায় না। বরং শত্রুতা-শূন্যতা বা অক্রোধ দ্বারাই তাকে দমন করতে হয়। এই হল সনাতন ধর্ম। কথাটা বলার পর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সুনীতিকুমার জুড়ে দিয়েছিলেন বেশ দীর্ঘ এক টীকা-টিপ্পনী। বলেছিলেন: এই কথাটাই একটু অন্যভাবে আপনি পাবেন ‘মহাভারত’-এ। আবার ‘বাইবেল’-এর নিউ টেস্টামেন্ট থেকে নিয়ে এই বাণীটির মর্মার্থ নিজের জীবনের অহিংসাব্রতে আজীবন অনুসরণ করে গেছেন গান্ধীজি। আসল কথাটা হচ্ছে, আগুন দিয়ে আগুন নেভানো যায় না। আগুন নেভাতে হলে যেমন তার বিপরীত ধর্মের পদার্থ জল ব্যবহার করতে হয়, তেমনি ক্রোধ দিয়েও ক্রোধের উপশম সম্ভব নয়। প্রয়োজন হয় তার বিপরীত পদার্থ অক্রোধের। আর এইটিই যেহেতু জাগতিক বিধান, সেইজন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এ হল ‘সনাতন ধর্ম’। এখানে কথাটার মানে ধরতে হবে ‘ইটার্ন্যাল প্রিন্সিপল্’ অর্থে। সম্প্রদায় অর্থের ধর্ম এ নয়।

………………………………..

একটি সাক্ষাৎকারে সুনীতিকুমার বলেছিলেন, ‘সনাতন ধর্ম’ কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য কী? ‘ধম্মপদ’ থেকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধৃত করেছিলেন একটি বাণী: ‘ন হি কদাচন ইহ বৈরাণি বৈরেণ শাম্যন্তি, অবৈরেণ চ শাম্যন্তি, এষঃ সনাতনো ধর্ম্মঃ’। যার অর্থ: ইহজগতে শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা কখনওই দমন করা যায় না। বরং শত্রুতা-শূন্যতা বা অক্রোধ দ্বারাই তাকে দমন করতে হয়। এই হল সনাতন ধর্ম।

………………………………..

সুনীতিকুমার তাঁর অনায়াস পাণ্ডিত্যে এভাবেই শাস্ত্র থেকে শাস্ত্রান্তরে বিচরণ করতেন, যার কেন্দ্রে থাকত মানুষ। উনি ‘মানবতা’ অর্থে ব্যবহার করতেন ‘হিউমেননেস’ শব্দটি। শুনে মনে হত, রবীন্দ্রনাথ যে ‘মানুষের ধর্ম’-এর কথা বলেছিলেন, এই ঋষিকল্প মানুষটির ধারণা-বিশ্ব সম্ভবত তার থেকে খুব দূরবর্তী নয়। আলোচনায় তর্ককে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেন সুনীতিকুমার। তর্ক আর বিতণ্ডার তফাত স্পষ্ট করে স্মরণ করিয়ে দিতেন আমাদের। তাঁকে কিছুটা উসকে দিয়ে কিছু কথা শুনে নেওয়ার তাগিদে হয়তো বলা হল, জগতের সবকিছুই যদি নিরন্তর পলায়নপর ক্ষণমৌহূর্তিক হয়, তাহলে ‘ইটার্ন্যাল’ কথাটারই-বা মানে কী?

প্রশ্ন শুনে হয়তো তাঁর গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ত উজ্জ্বল আলোর মতো স্নিগ্ধ প্রসন্নময় হাসি। বলতেন, ‘ধ্রুব’ আর ‘স্থির’ কথাটা তো বাচ্যার্থে গূঢ়ার্থে কোনও দিক থেকেই সমার্থক নয়। ধরুন, পরিবর্তমানতাই যদি জাগতিক নিয়ম হয়, তাহলে সেইটিই ‘ধ্রুব’! ‘জগৎ’ শব্দটার মূলেই আছে ‘গম্’ ধাতু; যাতে রয়েছে গতিরই ব্যঞ্জনা। আবার আমাদের বেদশাস্ত্র বলছেন, চক্রের কেন্দ্রটা স্থির থাকে বলেই তার পরিধিটা ঘুরতে পারে। এই স্থিতি আর গতির সামঞ্জস্য-সৌষম্যটা আমাদের বুঝতে হবে। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের কথা প্রচ্ছন্ন রাখলেন। দৃষ্টিপাত করলেন মানুষের ইহজীবনের দিকে। জীবনে দুঃখ আছে। দুঃখ যদি কার্য হয় তাহলে তার নেপথ্যে নিশ্চয়ই আছে কতকগুলি কারণ। কারণগুলি যদি নির্ণয় করা যায় তাহলে তার নিরাকরণেরও নিশ্চয়ই উপায় আছে। একজন যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মতো কারণগুলিকে চিহ্নিত করলেন তথাগত। তারপর দেখলেন, বাসনা বা সংস্কার-শূন্যতা ছাড়া দুঃখ-নিবৃত্তির কোনও উপায় নেই।

এখন মানুষ কী করে সংস্কারশূন্য হবে? তার চিত্ত তো সদাসর্বদা চঞ্চল! সেখান থেকেই এল বৌদ্ধচর্যার, অর্থাৎ, প্র্যাকটিসের প্রশ্ন। সে হল খানিকটা ওই বৌদ্ধ-ধ্যানের প্রসঙ্গ। বৌদ্ধ-ধ্যানের ধারণাটা আবার আমাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে ঠিক মেলে না। পালিভাষায় ধ্যানকে বলে ‘ঝান’। ঝান মানে আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ হওয়ার মতো একটা ব্যাপার। যাবতীয় অবিদ্যা নিরোধ করার জন্য একটা প্রক্রিয়া হল ‘ধ্যান’। এই পর্যন্ত পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেও বলা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধমতে, মানুষের চিত্তবৃত্তি-নিরোধের জন্য গ্রহণ করতে হয়েছে বিশেষ এক মেথডোলজি। শান্তিপাদ চর্যাপদে যেমন লিখে গেছেন, ধুনুরির তুলোধুনার মতো করে মানুষের সব চিত্তবৃত্তির আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে পৌঁছতে হয় সেখানে। পেঁয়াজের শল্কপত্রের মতো একটার পর একটা পরত সূক্ষ্মভাবে খুলতে থাকলে যেমন পেঁয়াজটা যায় হারিয়ে, তেমন একটা অবস্থা হল ওই ‘শূন্যতা’।

………………………………………

কথা বলতে বলতে কতদিন বেলা পুইয়ে যেত। জগতের সবচেয়ে সরণশীল পদার্থ হল সময়। নাওয়া-খাওয়া ভুলে অক্লান্ত কথা বলে যেতেন আমাদের আচার্যদেব সুনীতিকুমার। প্রশ্ন তুলতাম, জগতে কি বারবার এক-একজন মনীষী এক-একরকম মানব-কল্যাণের পথ বাতলে যাবেন, আর তার ওপর তর্ক আর প্রথার পলি জমবে কালে-কালে? এই যে বুদ্ধের জীবনদৃষ্টি; সেও কি দেব-দেবী, তন্ত্র-মন্ত্রে আকীর্ণ হয়ে গেল না উত্তরকালে?

………………………………………

তর্কে প্রশ্রয় ছিল বলেই হয়তো কখনও প্রশ্ন তুলে বলেছি, কিন্তু এই সাধনা কি এতই সহজ? উত্তরে উনি বলতেন, ‘জীবন মানেই একটা সাধনা’। নইলে মানুষের জন্মগ্রহণ কেন? জীবনটার মানে খোঁজার জন্যেই তো! পশুপক্ষীর জীবনের থেকে এইখানেই তো মানুষের স্বাতন্ত্র্য। প্রত্যেক মতেরই একটা জীবনচর্যা আছে। সেই জীবনাচরণের লক্ষ্যেই বুদ্ধদেব দিয়েছিলেন অষ্টাঙ্গিক মার্গের সন্ধান। কথা বলতে বলতে বহুভাষাবিদ সুনীতিকুমার চলে যেতেন শব্দের গভীরে। বলতেন, এই ‘মার্গ’ কথাটা খেয়াল করেছেন কখনও? কথাটা এসেছে ‘মৃগ্’ ধাতু থেকে। তার থেকেই মৃগ বা হরিণ। আবার তার থেকেই মৃগয়া বা শিকার। অর্থাৎ, শিকারি যেমন হরিণ খুঁজে বেড়ায়, বুদ্ধ বললেন, তোমরা তেমনি করে জীবন খুঁজে বেড়াও। বললেন, আমি তোমাদের মধ্যমা প্রতিপদ দিচ্ছি। চন্দ্রকলার মতো প্রতিপদ থেকে একটু একটু করে মধ্যমায় উত্তরণের সাধনার সুলুক-সন্ধান দিয়েছিলেন বুদ্ধ।

সুনীতিকুমার বৌদ্ধমতকে বলতেন ‘প্র্যাগমেটিক’। ‘বৌদ্ধদর্শন’ কথাটাতে অবশ্য তাঁর আপত্তি ছিল। বিষয়টাকে পুঁথির চর্চার চেয়েও দৈনন্দিন জীবনে জুড়ে নেওয়ার প্রশস্ত একটি মত বা জীবনদৃষ্টি হিসেবেই তিনি জীবনে গ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধদেবকে। সংসারে থেকেই চলেছিল তাঁর সেই সাধনা। আমাদের আধুনিক শিক্ষাগর্বিত মনের তবু ধন্দ মেটে না। আড়াই হাজার বছর আগে জন্ম নেওয়া এক মহামানব ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি আধিবিদ্যক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে ইহলোকের দিকে দৃকপাত করেছিলেন ভেবে তাঁর প্রতি আমরা নতজানু হই। কিন্তু সাধনমার্গ-পরিগ্রহণ কি সত্যিই আমাদের কাছে এই সহজ? প্রশ্ন করতে অবশ্য তিনি উৎসাহিতই করতেন। বলতেন, প্রাচীন বৈদিক যুগেও ছিল ‘পরিপ্রশ্ন’ আর ‘প্রতিপ্রশ্ন’। শাস্ত্রার্থ বিচার সম্ভবই নয় প্রশ্ন করা ছাড়া। প্রশ্নহীন আনুগত্য আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে ছিল না। ‘মিলিন্দ পঞ্হো’-তে দেখুন, নাগসেনের যে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা, তার ধার কত তীক্ষ্ণ। বুদ্ধ আধুনিক যুক্তিবাদীর মতোই বলতেন, ‘এসো। প্রশ্ন করো।’ গ্রিক দর্শনেও একটা কথা আছে ‘এহিপাস্সিকো’। মানে হল, ‘কাম অ্যান্ড টেস্ট’।

কথা বলতে বলতে কতদিন বেলা পুইয়ে যেত। জগতের সবচেয়ে সরণশীল পদার্থ হল সময়। নাওয়া-খাওয়া ভুলে অক্লান্ত কথা বলে যেতেন আমাদের আচার্যদেব সুনীতিকুমার। প্রশ্ন তুলতাম, জগতে কি বারবার এক-একজন মনীষী এক-একরকম মানব-কল্যাণের পথ বাতলে যাবেন, আর তার ওপর তর্ক আর প্রথার পলি জমবে কালে-কালে? এই যে বুদ্ধের জীবনদৃষ্টি; সেও কি দেব-দেবী, তন্ত্র-মন্ত্রে আকীর্ণ হয়ে গেল না উত্তরকালে?

হিন্দুপ্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে ব্যাপারটা ঘটেছে তা স্বীকার করতেন সুনীতিকুমার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার যুক্তি সাজিয়ে বলতেন: মানুষমাত্রেই ‘সংস্কার’-এর বশীভূত। বুদ্ধের এই কথাটাই কি এতে সপ্রমাণ হয় না? তবে তন্ত্রে ‘দেব’ কথাটার অর্থ অবশ্য সহজ করে বলা হয়েছে। ‘দেহে সম্ভবঃ ইতি দেব।’ দেহের সঙ্গে যা সম্ভূত হয়ে ওঠে তাই হল ‘দেব’। ‘তন্ত্র’ মানে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক বা কালাজাদু নয়। বুদ্ধ এসবে বিশ্বাস করতেন না। বলতেন, জলের ওপর তোমাকে হাঁটতে হবে না। তারজন্য নৌকা আছে। ‘তন্ত্র’ কথাটা আধুনিক কায়বিজ্ঞান, অর্থাৎ ফিজিয়োলজি আর মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এর মূল কথাটা হল, সবার সঙ্গে সমতার অনুভব। একটা কসমিক হারমোনিকে অনুভব করার কথা বলে তন্ত্র। এটাকে অনুভব করাই হল ‘সহজ’-এর সাধনা। ‘সহজ’ কথাটা তো সিম্পল অর্থে নয়। যে-সংস্কার নিয়ে আমরা জন্মেছি, সেই ‘সহ-জ’ থেকে মুক্তির সাধনা হল ‘সহজ সাধনা’।

বুদ্ধদেব কার্য-কারণ নিয়মে বিশ্বাস করতেন। ‘কর্মফল’ কথাটা এখানে প্রচলিত অর্থের ‘অদৃষ্ট’ নয়। ‘কর্মফল’ হল কার্য-কারণ পরম্পরা। জগতের প্রবাহধর্ম আছে বলেই ‘কর্মফল’ কথাটা ভারতীয় মনে খুব গভীরে রয়ে গেছে। জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত একটা কার্য-কারণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছি আমরা সবাই। কার্য আর কারণ মিলে গিয়ে তৈরি হয় একটা আলাদা রকমের দেশ-কালের সন্ততি! বিজ্ঞান হয়তো এই কথাটাই বলবে, কিন্তু বলবে তার নিজস্ব ভাষায়। আর বুদ্ধ বলেছিলেন তাঁর মতো করে, নিজস্ব এক পরিভাষায়।

তবু, বলতে দ্বিধা নেই, জন্ম-জন্মান্তরকে এই ইহজীবনে টেনে আনলে আমাদের একালের মনে থেকে যায় নাছোড় একরকম অস্বস্তি। আমাদের মনের সেই ভাব বুঝে সুনীতিকুমার বলতেন, এই গোটা কসমসটাই একটা নিয়মের ছন্দে বাঁধা। আমাদের শারীরিক অস্তিত্বের সময়কাল আর কতটুকু? জগৎজোড়া একটা সমবায়ী তাৎপর্যে আমরা বাঁধা পড়ে আছি জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত। আর খেয়াল করে দেখুন, ইহজীবনে বুদ্ধ আমাদের শিখিয়েছিলেন একটা সমবায়ী জীবনচর্যা। এই ভাবনাটাই দেখা গেছে বুদ্ধের সঙ্ঘভাবনায়। বৈশালীর লিচ্ছবিদের গণতান্ত্রিক আবহের প্রশংসা করে গেছেন বুদ্ধ। সঙ্ঘে কোনও প্রশ্নে মতানৈক্য হলে হাত তুলে ভোটের বিধানও দিয়ে রেখেছিলেন তথাগত। এইজন্যই বাবাসাহেব আম্বেদকর ১৯৫৬ সালে ভারতের সংসদে একবার বলেছিলেন, সেকুলারিজম বা গণতন্ত্রের পাঠ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু বুদ্ধের কাছ থেকে। আজ বুদ্ধের বাণীর প্রতি কেউ কি কর্ণপাত করে? সুনীতিকুমার বোঝানোর চেষ্টা করতেন, আজকের রাষ্ট্রনায়ক থেকে অনেক অনুসারী বুদ্ধকে নিয়েছেন আলঙ্কারিক ভাবে। মানুষ যে সহজে তাঁকে নিতে পারে না, কারণ প্রত্যেক মানুষেরই পারসেপশনে তফাত আছে। ‘সংস্কার’-এ তফাত আছে। এই যে জগৎ ও জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে আমাদের পরস্পর রেটিনার তফাত ঘটা, এটাই বুদ্ধের ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’-এর মূল কথা।

কেন আজ ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী’, কেন আমরা ‘কাতর যত প্রাণী’ আজ এত অসহায়– এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্যদেব একবার বলেছিলেন, ‘মাইন্ডফুল অ্যাওয়ারনেস’ নিয়ে আজ আমরা কথা বলি না, কাজ করি না বলেই শান্তির কথাগুলোও কেমন যেন নিয়মরক্ষা, এলোমেলো স্টেটমেন্টে ভরে যাচ্ছে আজ। এই তীব্র জীবনবাদী চেতনায় আমাদের সতর্ক করে দেওয়ার মানুষটি চলে গেলেন বলেই সুনীতিকুমার পাঠকের শূন্যস্থান পূরণ হওয়া দুষ্কর। বৌদ্ধিক চর্চায় আমরা অনেকখানি নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে গেলাম তাঁর মহাপ্রয়াণে।

……………………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved