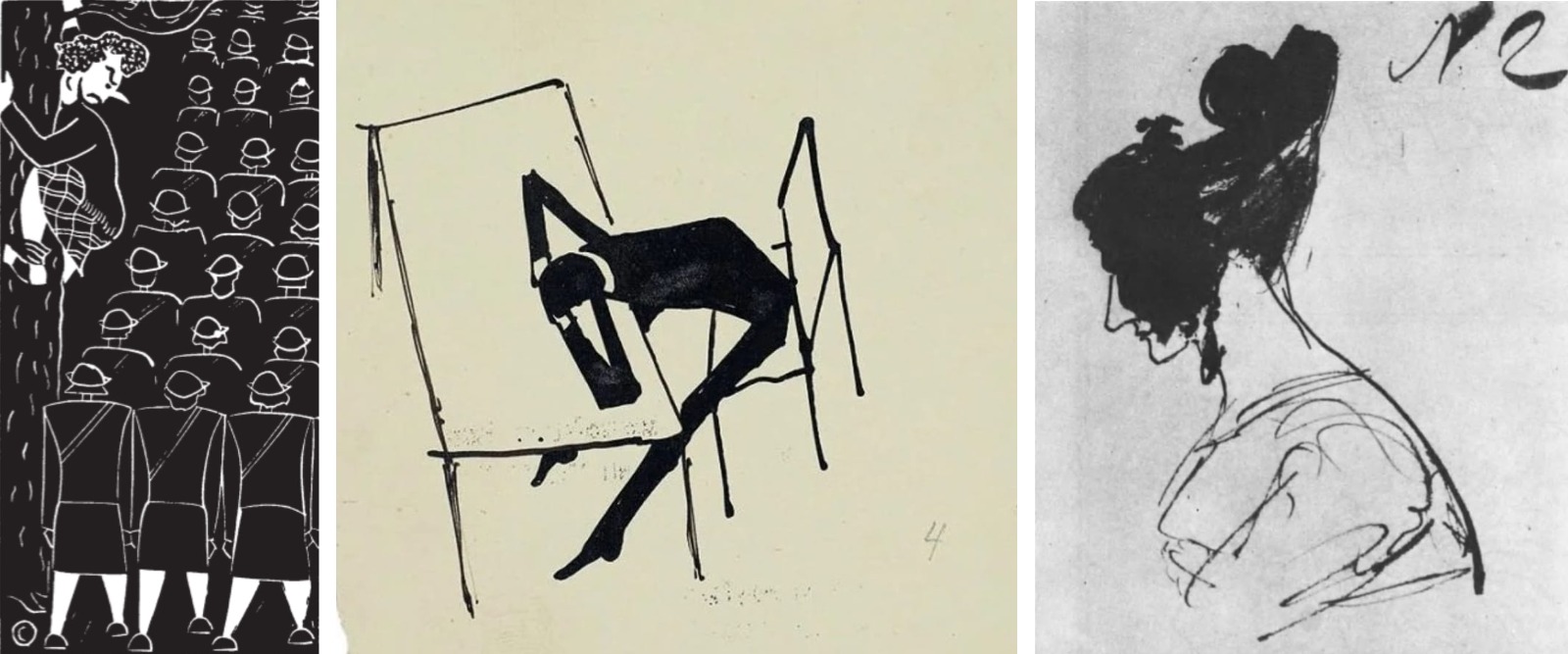

রেখাচিত্রগুলোয় কোনও চিত্রকরের সাবধানতা অনুসরণ করা নেই। মাত্রা একরকম নয়। কোনওটা অ্যাম্বিগ্রাম, কোনওটা ডুডল, কোনওটা সুদোকু, কোনওটা আবার রেবাস পাজেল। সবই সাদামাটা রেখাচিত্র। দেখলে মননশীল পাঠকের ম্যাক্স ব্রডের সৌজন্যে প্রাপ্ত কাফকার আঁকিবুঁকির কথা মনে আসতে পারে। কিন্তু বাদলের রেখাগুলোতে বাইরের উস্কানি নেই, নেই ভিতরের জ্বালা, এমনকী নেই কোনও উপচে পড়া উইট। ফলে এগুলো কাফকার উত্তরসূরি নয়, একেবারেই ‘ছেলেদের’ এবং ভারমুক্ত।

সৃষ্টির স্বজ্ঞাতাড়িত মানুষের ঘুমের মধ্যে ডুবসাঁতার দিয়ে আসে যে অন্ধকার, তার এক তিব্বতি পবিত্রতা আছে। সে কোনও পরিত্যক্ত বিপদজনক অট্টালিকার ধুলোমলিন নির্জীব মেঝেয় ফেলে রাখা লবেজান অন্ধকার নয়; বরং অঘ্রানের প্রাথমিক শিশিরের মতো শব্দহীন কিন্তু সজীব। তার মধ্যে রয়েছে এক স্বপ্নসম্ভব সৃষ্টিশীল অভিযাত্রী অভিনিবেশ। সে অন্ধকার স্বপ্ন বোনে। স্বপ্নের কুয়াশামথিত নিস্তব্ধ শরীরে ক্যানভাসারের পশরার মতো ঝুলতে থাকে রেখা, রং, ছবি, ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ, সুর, তাল, ছন্দরা। রামকিঙ্করের মূর্তি নিয়ে বারবার তুলকালাম বেঁধেছে শান্তিনিকেতনে, শিল্পের পাড়া-পড়শিদের মধ্যে। রামকিঙ্করের নিজের মধ্যেও আশঙ্কা জেগেছে এই বুঝি কবিগুরু বলবেন, আর তো পারা যায় না কিঙ্কর! এবার তোমায় পথ দেখতে হয়। অথচ তেমন কোনওদিনই শুনতে হয়নি। বরং যতবার বলেছেন ওই ছবিগুলো, ওই মূর্তিগুলো স্বপ্নের মধ্যে আসে, ততবারই কবিগুরু বিশ্বাস করেছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন, এমনকী চট করে মাঝরাতে উঠে খাতায় নোঙর করে রাখতে বলেছেন ঘুমের অন্ধকার স্রোতে ভেসে আসা পালতোলা স্বপ্নগুলো। কারণ কবি নিজেও জানতেন স্বপ্নে সত্যিই ছবি আসে, শরীর আসে, খবর আসে আলোপৃথিবীর যাবতীয় কথকতার। শিল্পীর মধ্যে জায়মান হয় রেখা, রং, শব্দের আশ্চর্য এক জলতরঙ্গ।

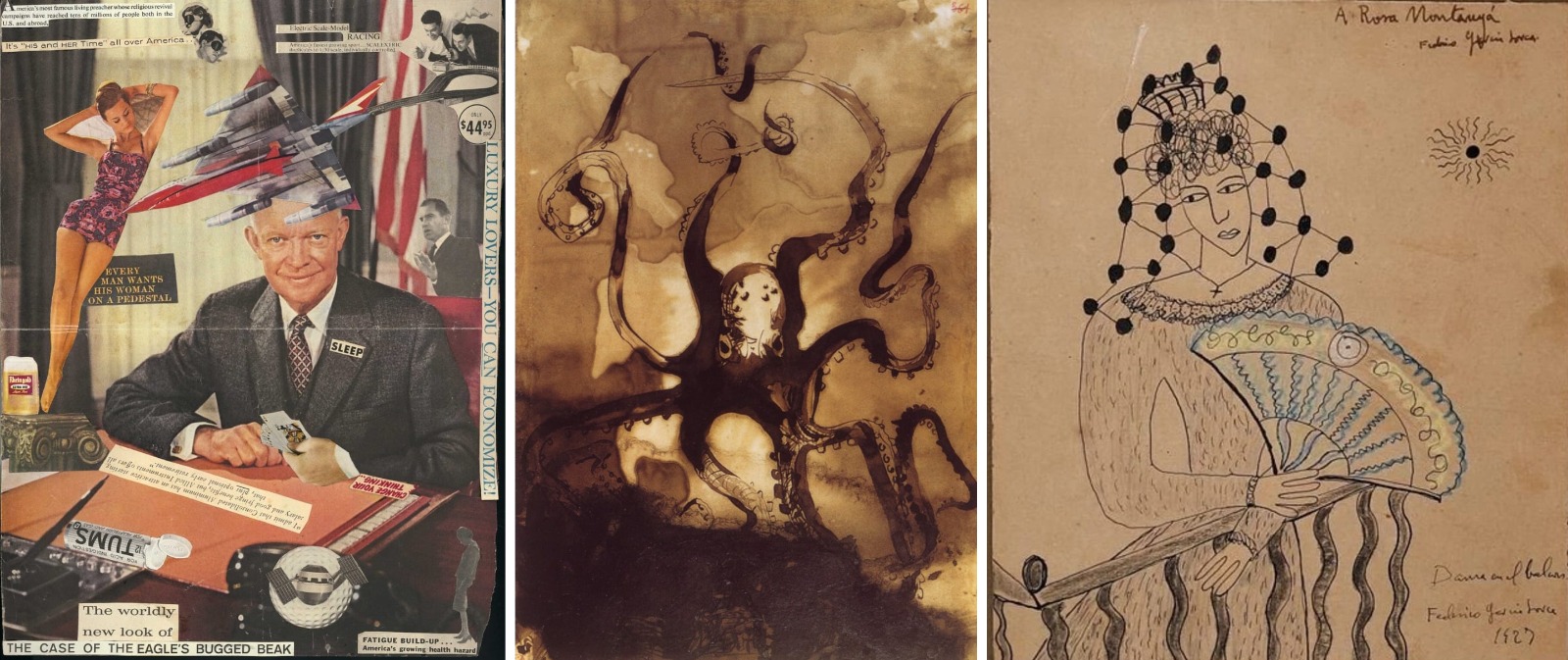

রুশি কবি ও নাটককার আলেকজান্দার পুশকিন এমনি স্বপ্নের মধ্যে ছবি পেয়ে হাহাকার করে উঠতেন। লুকিয়ে রাখা খাতায় এঁকে রাখতেন স্বপ্নে পাওয়া ডুডল আর যত আঁকিবুকি। একদিন স্বপ্ন দেখলেন প্রেমিকা রাগ করেছেন। ঝুঁটি তুলে লতানো চুলে মুখ ঢেকে উঁচু নাকটুকু জাগিয়ে রেখেছেন মৃদু গুঞ্জনের মতো। পুশকিন তা না আঁকলে আনা আলেক্সিয়ানা ওলেনিনার রাগ যে কত মিষ্টি, তা আমরা জানতেই পারতুম না! বা যদি ধরি মার্কিন কথাসাহিত্যিক ফ্ল্যানেরি ও’কনরের কথা। মহিলা শুনতে পেয়েছিলেন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে জার্মান তরুণীরা সৈন্যদের মনোবল ধরে রাখতে সেনা শিবিরে এসকর্ট সার্ভিস দিতে গিয়েছিলেন, তাঁদের যন্ত্রণা। দেওয়াল ছাপানো যৌনভুক সৈন্যদের মাঝে ওই দেশপ্রেমী মহিলাদের দুর্দশা ধরেছিলেন রেখার ব্যঙ্গে।

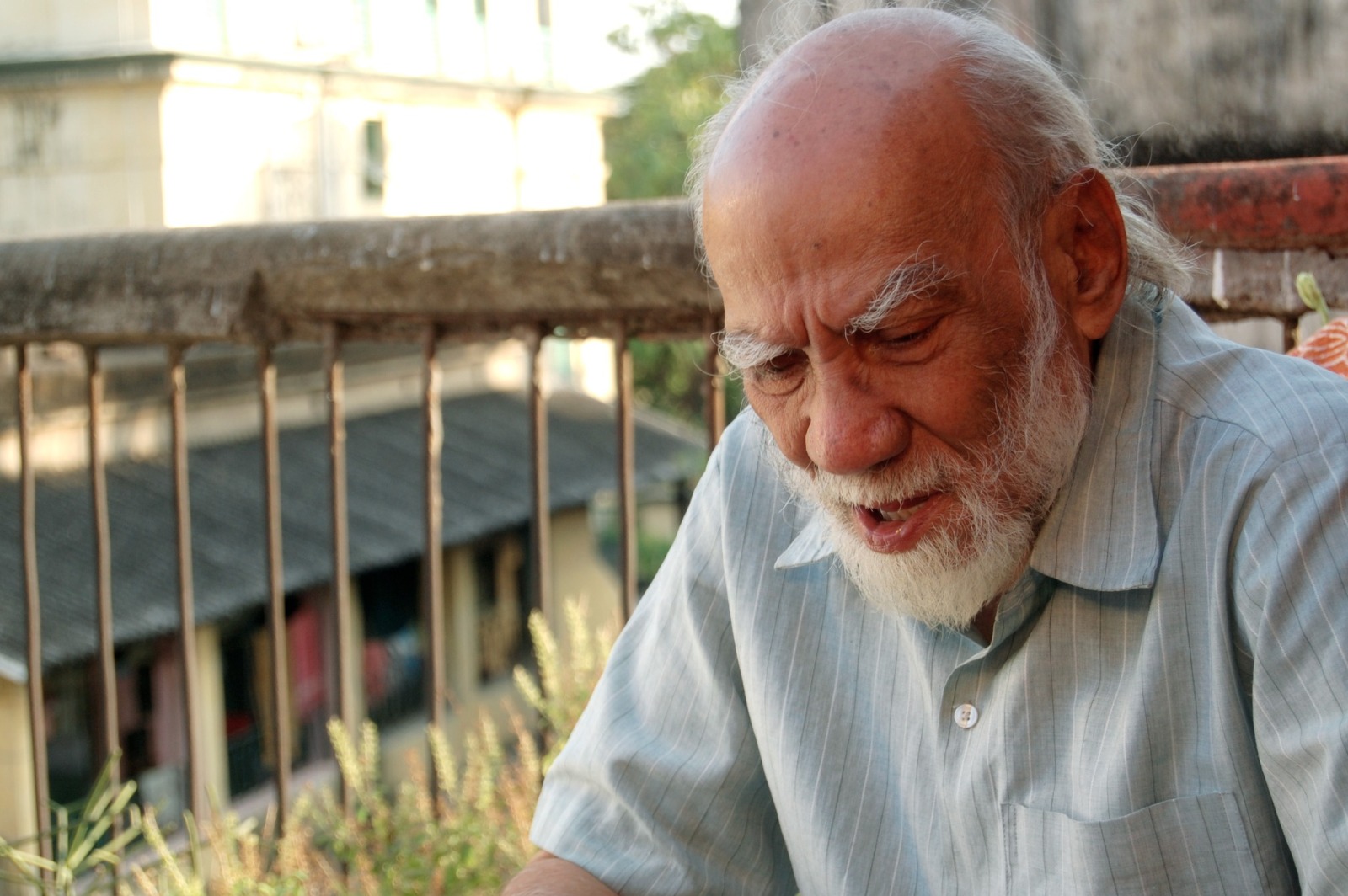

সাহিত্যিকের যে জঁরে প্রচলিত খাটাখাটনি, তার বাইরে রঙে-রেখায় ভাব বিকাশের দৃষ্টান্ত নেহাত কম নয়। সেই চিত্রকর সত্তা আবিষ্কৃতই হয়নি বা আলোচিত হয়নি তেমনভাবে, সেই দৃষ্টান্তও দেদার। তাহলে সাহিত্যিক ছবি আঁকেন কেন? অনুশীলনলব্ধ মুনশিয়ানার বাইরে গিয়ে কেন এই ভিন্ন প্রার্থনার শব্দ শুনতে চাওয়া? উত্তর ওই স্বপ্ন। স্বপ্নে আসা রেখা, অবয়বকে অস্বীকার করতে না পারার জ্বলুনি। এই জ্বলুনি ফ্রানজ কাফকা থেকে ভিক্টর হুগো, সিলভিয়া প্লাথ থেকে লরিঁ হ্যান্সবেরি, টেনেসি উইলিয়ামস থেকে গারসিয়া লোরকা হয়ে রবীন্দ্রনাথ, কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। আমরা সেই সূত্রেই কথা বলব বাদল সরকারকে নিয়ে। তাঁর না থিতোনো রেখাচর্চার কথা।

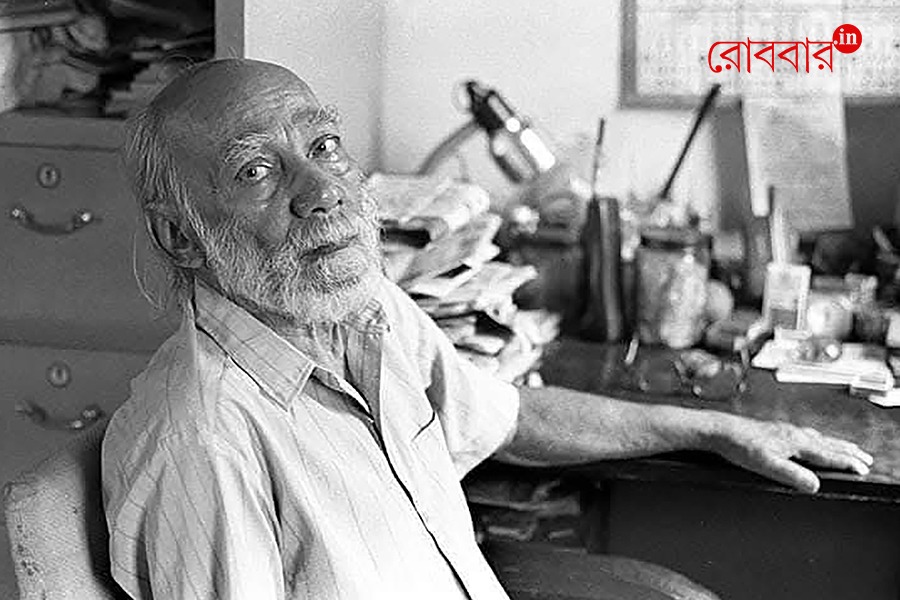

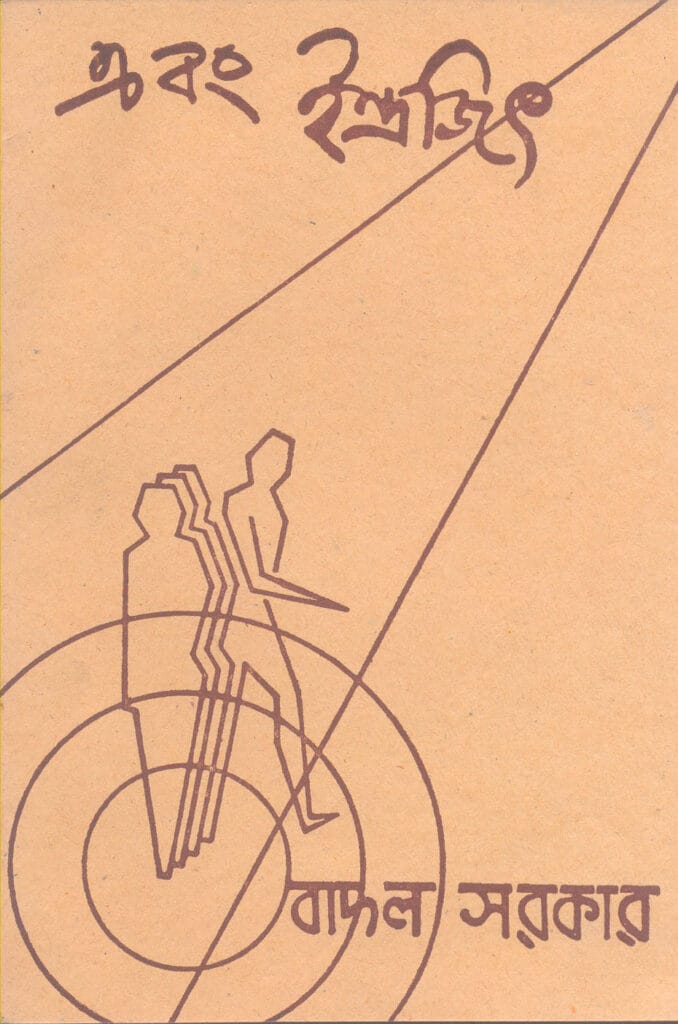

সবাই জানেন বাদল সরকার নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি নিজেও তাই-ই জানতেন। তবে প্রথমে জানতেন না। যাঁরাই রাতে আই.পি.এল দেখে সকালে একখণ্ড ব্যাট নিয়ে মাঠে যান পছন্দের ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি গলিয়ে, তাঁরাই তো আর মহেন্দ্র সিং ধোনি হচ্ছেন না। তাঁরা নিজেরাও জানেন তাঁরা তেমন কিছু হয়ে উঠছেন না। কেবল একটা দলকে ভালোবাসার সুতলি ধরে মাঠে এসেছেন মাত্র। বাদলও মনে করতেন নাটকের নামে তিনি যা লিখছেন, সেগুলো ঠিক নাটক হচ্ছে না। নাটকের মতো কিছু একটা হচ্ছে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদলের এই অভিব্যক্তি নিয়ে একাধিক জায়গায় বলেছেন। শ্যামল চক্রবর্তীর বাড়িতে পাঠের আসরে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ শুনে শমীকবাবুকে একপ্রকার জেদ ধরে শম্ভু মিত্রকে শোনানোর জন্যে বাদলবাবুর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে যেতে হয়েছিল। তাও নাইজেরিয়া যাওয়ার তাড়া না থাকলে বাদলবাবু ওই পাণ্ডুলিপি শমীকবাবুর হাতে দিতেন কি না সন্দেহ। অন্যদিকে সত্যদেব দুবে শম্ভু মিত্রকে গঞ্জনায় অস্থির করেছিলেন, শম্ভু কোনও নাট্যকারকে আবিষ্কার করতে পারেননি। সেই গঞ্জনার জবাব দিতে বহুরূপী মঞ্চস্থ করল বাদল সরকারকে। এর আগে পর্যন্ত বাদল সরকার একজন মধ্যবিত্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, যিনি একটু-আধটু নাটক লেখেন, অভিনয় করেন এবং বিশ্বাস করেন তিনি যা লেখেন, তা ঠিক নাটকপাদপবাচ্য নয়। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ সম্পর্কেও তাঁর মূল্যায়ন একই।

কিন্তু তাঁর বিধিলিপিই ছিল ভিন্ন। অমল-বিমল-কমলদের ভিড়ে নিতান্ত নির্মল সেজে থাকা তাঁর হল না ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘শনিবার’-এর মতো নাটকগুলো একইসঙ্গে মঞ্চসফল ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়ায়। নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে একটা প্যান ইন্ডিয়া পরিচিতি তাঁকে সাহস দিল নিজেকে আরও প্রকাশিত করার। করলেনও। তাতেই জানা গেল রাঁধুনি চুলও বাঁধেন। শুধু নাটকের শব্দ নয়, রেখার সঙ্গেও কিছুটা ঘরকন্না রয়েছে বাদলের। ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশেষ করে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং তাঁর কাছে আঁকার স্বাভাবিক দক্ষতা, পরিমাপের সাবলীল শক্তি দাবি করেছিল। পরবর্তীতে তাঁর আগ্রহ বেড়ে গেল কোলাজের প্রতি। চিনে জন্ম নেওয়া ভিজুয়াল আর্টের ধারাটি মূলত পাশ্চাত্যের ডাডাবাদীদের হাতেই বেশি চর্চিত হয়েছিল। পাশ্চাত্যে মান রে থেকে পাবলো পিকাসো, কোলাজশিল্পে অবদান রেখেছেন অনেকেই। বাদল একটা দীর্ঘ সময় মেতে থেকেছেন এই কোলাজের আটপৌরে শিল্পচর্চায়। প্রেক্ষাপটে কেবল আঠা দিয়ে টুকরো কাগজ সেঁটে তৈরি কোলাজ নিয়েও তিনি সন্ধিহান ছিলেন সেগুলো শিল্প হল কি না, তাই নিয়ে। সেই সন্দেহের অনমনীয় পাথরের আঘাতে তাঁর চিত্রশিল্পী পরিচয় তেমন হাওয়ায় বিকশিতই হল না। বরং রেখাচিত্রের কিছু কাজ তিনি প্রকাশ করেছেন। ভিড়িয়ে দিয়েছেন পাঠকের প্রত্যাশার ঘাটে।

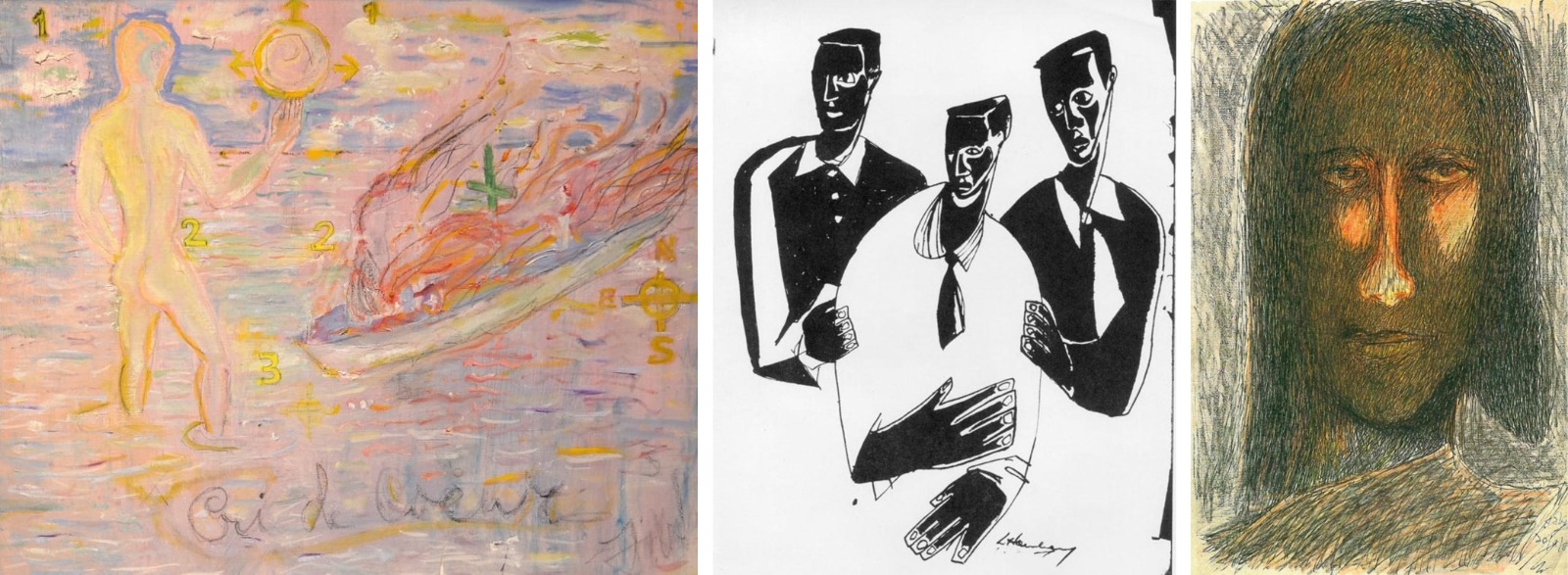

লরিঁ হ্যান্সবেরি মূলত সাদাকালো ছবিই এঁকেছেন। বিশেষ করে বললে রেখার আদলকে চাইনিজ ইংকে ভরেছেন। ফলে তাঁর ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলো-ছায়া, কালো-ভালোর বাইনারিকে প্রতিনিধিত্ব করে। এহ বাহ্য। আসলে নিজেকে, নিজের পেশাকে ধরতে চেয়েছেন হ্যান্সবেরি তাঁর রেখাচিত্রগুলোতে। ‘থ্রি মেন’ ছবির তিনটি পুরুষই আসলে নারীর আবরণের ভিতর থেকে খুবলে তুলে আনা তিনি নিজেই নয় কি! এই নিজেকে ধরার দৌড় কি ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে নিজের আঁকা প্রচ্ছদে বাদল সরকার জুড়ছেন না? সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের আঁকা ত্রিবিধ শান্তিময় তিনটি বৃত্তের সীমান্ত, কেন্দ্রীয় বৃত্তে নিজেদের জন্যে অনন্ত ছুটি মঞ্জুর করা তিনটে অন্তঃসারশূন্য অবিকল সমপরিসীমার অবয়ব, আলোর মতো দুটো অনড় সরলরেখা সম্ভাবনার গল্প বলে, তারই মাঝে থোড়-বড়ি-খাড়া অতিক্রম করার এক বৃত্তান্তর পদক্ষেপ। রেখাচিত্র যেন শেষপর্যন্ত হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন হয়ে উঠল।

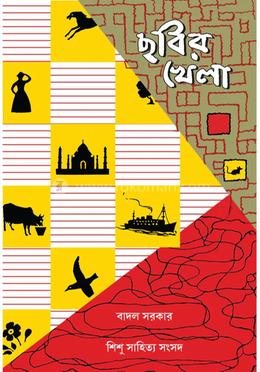

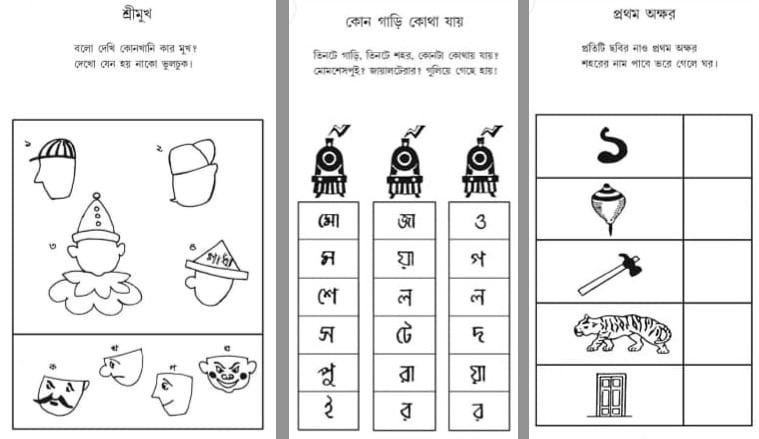

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হল ‘ছবির খেলা’। বহুদিন অমিল থাকার পর সম্প্রতি পুনরায় পাঠকের নাগালে এসেছে বইটি। এই বইটা খুললেই পাঠকের যে অন্য আর একটা বইয়ের কথা সবার আগে মনে পড়বে, তা হল রবীন্দ্রনাথের ‘ছড়ার ছবি’। নন্দলাল বসুর আঁকা আর কবিগুরুর ছড়ার যুগলবন্দি নিয়ে কবির নিজের বক্তব্য ছিল, ‘এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাতি নয়।’ বাদল সরকারের ‘ছবির খেলা’ বইটিও ‘ছেলেদের জন্যে লেখা’। এখানে ‘ছেলে’ লিঙ্গনিরপেক্ষ।

৭৩ পৃষ্ঠার বইটির রেখাচিত্র ও ছড়ার সম্মেলক সারবত্তা যেন রবীন্দ্রনাথ আর সুকুমার রায়ের উৎকৃষ্ট মিশেল। রেখাচিত্রগুলোয় কোনও চিত্রকরের সাবধানতা অনুসরণ করা নেই। মাত্রা একরকম নয়। কোনওটা অ্যাম্বিগ্রাম, কোনওটা ডুডল, কোনওটা সুদোকু, কোনওটা আবার রেবাস পাজেল। সবই সাদামাটা রেখাচিত্র। দেখলে মননশীল পাঠকের ম্যাক্স ব্রডের সৌজন্যে প্রাপ্ত কাফকার আঁকিবুঁকির কথা মনে আসতে পারে। কিন্তু বাদলের রেখাগুলোতে বাইরের উস্কানি নেই, নেই ভিতরের জ্বালা, এমনকী নেই কোনও উপচে পড়া উইট। ফলত এগুলো কাফকার উত্তরসূরি নয়, একেবারেই ‘ছেলেদের’ এবং ভারমুক্ত। শিশুদের নিউরোপ্লাস্টিসিটির বিকাশ ও কগনিটিভ কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ছড়া ও ছবির মেলবন্ধনে প্রস্তুত ধাঁধার ভূমিকা স্নায়ু-বিশেষজ্ঞরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন। বাদল সরকারের ‘ছবির খেলা’-কে সেক্ষেত্রে এক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নাট্যব্যক্তিত্বের একটা সামাজিক দায় স্বীকার বলা যাবে না? ছবির রেখায় হাঁস, মুরগি, বানর, জিরাফ, জিব্রা, হাতি, ঘোড়া একাকার হয় এক শরীরে বা ক্যাঙ্গারুর শরীরে ইঁদুরের মুখ জোড়া লাগে যে অতলস্পর্শী স্বপ্নের গভীরতায়, সে স্বপ্ন কি সুকুমারের হাঁসজারুর বা হুঁকোমুখো হ্যাংলার উদগাতা স্বপ্নের তুতোভাই নয়!

তবু একথাই প্রতিষ্ঠিত, বাদল সরকার ছবির দুনিয়ায় পূর্ণতাদীঘল শিল্পী নন। বরং কোথাও যেন কোলাজ থেকে রেখাচিত্র হয়ে ধীরে ধীরে এক সম্ভাবনাময় এক্সপ্রেশনিস্ট প্রোটাগনিস্ট হওয়ার থেকে আড়ষ্টতাদীর্ণ অন্ধকারে পাশ ফিরে শোওয়া পছন্দ হল বাদলের। গ্রিকরা যাকে বলত ‘মেলোপিয়া’, বাদল সরকারের ছবিগুলো ছিল সেইরকম এক একটা চেষ্টাহীন সংগীত। অচর্চার দেশ থেকে জোরালডাইন এসে বাদলের আঁকিয়ে সত্তার ক্রিস্টাবেলকে অধিকার করে বসল ধীরে ধীরে। কারণ নাটকের দেশে একজন শমীক ছিলেন, যিনি উপেক্ষার জোরালডাইনকে অতিক্রম করার অনুঘটকের কাজ করেছিলেন। ছবির দেশে তো তেমন বন্ধুর দেখা মিলল না যিনি কোলরিজের স্বতোৎসারিত নিষ্ঠায় বিস্মৃতির জোরালডাইনকে পরাস্ত করে শাশ্বত ক্রিস্টাবেলকে জিতিয়ে দেবেন! ফলত সাহিত্যের সংরক্ষক নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকারকে রক্ষা করলেন। চিত্রকর বাদল সরকার হারিয়ে গেলেন কোনও এক এনশিয়েন্ট মেরিনারের রাইমের দেশে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved