রতন থিয়ামের কাজ দেখার সুযোগ পাই ইম্ফলে, যখন তিনি ‘কোরাস রেপার্টারি থিয়েটার’ সংগঠনে ‘ভিলেজ থিয়েটার’-এর কনসেপ্ট নিয়ে কাজ শুরু করেন। সময়টা সম্ভবত নয়ের দশকের গোড়ার দিক। সারা ভারত থেকে নানা নাট্যদলকে রতন ওই থিয়েটার ভিলেজ দেখার জন্য ডাকে। কলকাতা থেকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। রতনের সেই ‘থিয়েটার ভিলেজ’ কনসেপ্টটা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এখন। রতন দেখেছিল, থিয়েটারের কর্মীরা পেশাদার না হলে তাঁদের পক্ষে থিয়েটার করা, বেঁচে থাকা কঠিন। অথচ আমাদের থিয়েটারকে ‘জীবিকা’ করে বেঁচে থাকা যাচ্ছে না। এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন রতন। একটা বড় এলাকা, যাকে ‘ভিলেজ’ নাম দিয়েছেন রতন– সেখানকার পুকুরে মাছচাষ হয়, চাষ হয় শস্য, কাপড় বোনা যায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু উপাদানই তৈরি করা যায়– এই সমস্ত কাজ করবেন থিয়েটার কর্মীরাই।

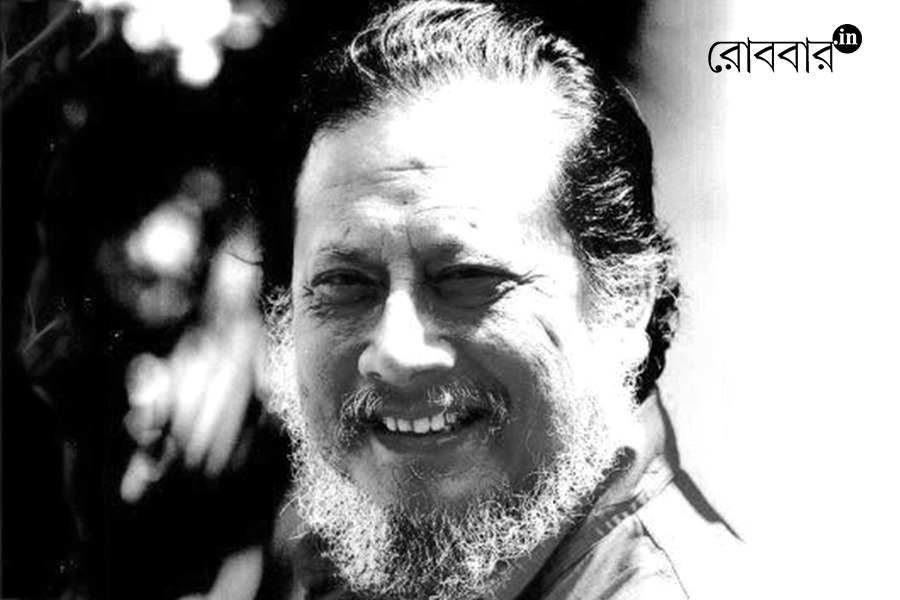

রতন থিয়াম প্রয়াত হলেন। বয়স প্রায় ৮০ ছুঁইছুঁই। ওঁর চলে যাওয়ার খবর পাওয়া মাত্র মনটা ভার হয়ে আছে। অনেক দিনের চেনা মানুষ তো বটেই। ভারতীয় থিয়েটারেও এক বড় শূন্যতা তৈরি হল।

রতন ও তাঁর চেয়ে একটু বয়সে বড় হেইসনাম কানাহাইয়ালাল– দু’জনে মিলে মণিপুরের থিয়েটারকে ভারতের থিয়েটার মানচিত্রে খুব উঁচু জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। মণিপুরের নিজস্ব যে লোকনাট্য ও লোকনৃত্যের ঘরানা, তা থিয়েটারের আঙিনায় এনে সফলভাবে এনে ফেলেছিলেন এই দু’জন। শুধু ‘লোকসংস্কৃতি’কে এনেছেন বলা ভুল হবে, তারই সঙ্গে আধুনিক থিয়েটারের ভাষাকে সংযুক্ত করেছিলেন। যদিও দু’জনের পদ্ধতি আলাদা। দু’জনেরই কর্মপদ্ধতি আমি হাতে-কলমে দেখেছি।

আটের দশকের শুরুর দিকে কানহাইয়ালালের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। কলকাতা শহরে বাম আমলে যখন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অকাদেমি তৈরি হয়, তখন সেখান থেকে নানা কর্মশালা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ছিলেন সেই কর্মশালার শিবির পরিচালনার দায়ভারে। সেই কর্মশালার একটিতে এসেছিলেন কানহাইয়ালাল, সঙ্গে অসামান্য অভিনেত্রী সাবিত্রী– যিনি কানহাইয়ালালের সহধর্মিনীও বটে! সেখানে দু’তিনদিন মন দিয়ে ওঁদের কাজ দেখেছিলাম।

রতন থিয়ামের কাজ দেখার সুযোগ পাই ইম্ফলে, যখন তিনি ‘কোরাস রেপার্টারি থিয়েটার’ সংগঠনে ‘থিয়েটার ভিলেজ’-এর কনসেপ্ট নিয়ে কাজ শুরু করেন। সময়টা সম্ভবত নয়ের দশকের গোড়ার দিক। সারা ভারত থেকে নানা নাট্যদলকে রতন ওই থিয়েটার ভিলেজ দেখার জন্য ডাকে। কলকাতা থেকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। রতনের সেই ‘থিয়েটার ভিলেজ’ কনসেপ্টটা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এখন। রতন দেখেছিল, থিয়েটারের কর্মীরা পেশাদার না হলে তাঁদের পক্ষে থিয়েটার করা, বেঁচে থাকা কঠিন। অথচ আমাদের থিয়েটারকে ‘জীবিকা’ করে বেঁচে থাকা যাচ্ছে না। এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন রতন। একটা বড় এলাকা, যাকে ‘ভিলেজ’ নাম দিয়েছেন রতন– সেখানকার পুকুরে মাছচাষ হয়, চাষ হয় শস্য, কাপড় বোনা যায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু উপাদানই তৈরি করা যায়– এই সমস্ত কাজ করবেন থিয়েটার কর্মীরাই। এইগুলোই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবে, উপার্জনক্ষম করে তুলবে। বিকেল-সন্ধে থেকে তাঁরাই আবার থিয়েটারে মন দেবে। আজ শুধু ভারত কেন, পশ্চিমবঙ্গেরই বহু জায়গায়, মফসসলের থিয়েটার কেন্দ্রের ছেলেরা এমন থিয়েটার ভিলেজ গড়ে তুলেছে। বীরভূমে নাট্যকর্মী কল্লোল ভট্টাচার্য ‘তেপান্তর’ নামের এমনই এক নাট্যগ্রাম গড়ে তুলেছে। উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বীরভূমেরই লাভপুরে গড়ে তুলেছে আরেকটি নাট্যগ্রাম।

কিন্তু শুধু এই কারণেই রতম থিয়াম স্মরণীয়, একথাআমি বলব না। রতন ওঁর থিয়েটারে নতুন ভাষা আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কারের দিকে গিয়েছিল। শুধু লোকনাট্যে আটকে ছিল না তাঁর থিয়েটারের ভাষা। সারা পৃথিবীর যে আধুনিক শৈলী ও ভাষা, রীতি ও প্রকরণ– এসে পড়েছিল তাঁর নাটকের মঞ্চে।

রতনের সঙ্গে শেষবারের মতো যোগাযোগ হয়েছিল, রতন যখন তাঁর ছেলেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিভাগে ভর্তি করতে নিয়ে এসেছিলেন। পরে, আমি নাট্যবিভাগে থাকি না। ওঁর ছেলেও বেশিদিন রবীন্দ্রভারতীতে থাকেনি বলেই জানি।

খুব খোলামেলা, খুব জীবন্ত এক মানুষ ছিল রতন। থিয়েটারের লোকেরা ঠিক যেরকম হয়। হইচই, আড্ডা, গানভরা একটা মানুষ। আমার থেকে বয়সে অনেকটাই ছোট। কনিষ্ঠ বন্ধুর চলে যাওয়া, আরও ব্যথিত করে। ভারতীয় থিয়েটার থেকে রতন অবশ্য যাননি কোথাও, রয়ে গেলেন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved