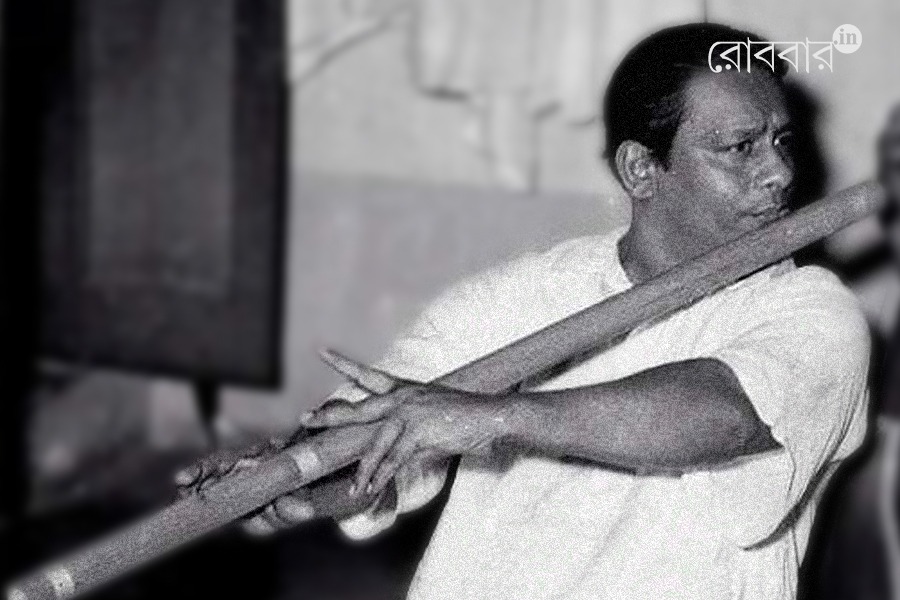

যে বাতাস থেকে শ্বাসবায়ু নিচ্ছেন, তাকে ফেরত দেওয়ার মতো নিজের যদি কিছু ত্যাগ করা যায় অক্লেশে, তা তো নিশ্বাস, সেই নিশ্বাসে সুর ভরে দেওয়া ছাড়া তার চেয়ে বড় কিছু হতে পারে কি? আর, বাঁশি তো তিনি বানাতেই জানতেন না। রাতারাতি বাঁশি বানাতে কেউ পারে না। শিখতে হয়। আর, তাঁকে শিখিয়েছিল একজন সরল সাধারণ বাঁশিওলা, যার ধ্রুপদী সংগীত সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। তাহলে সেই নিতান্ত ফিরিওয়ালা কি শিল্পী নয়? স্বাধীনতা সংগ্রামের তরজায় উত্তাল কলকাতার গনগনে রাস্তায় হঠাৎই একদিন দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে ওই ফিরিওয়ালার। বাঁশি বাজিয়ে বাঁশি ফিরি করেছিল সে।

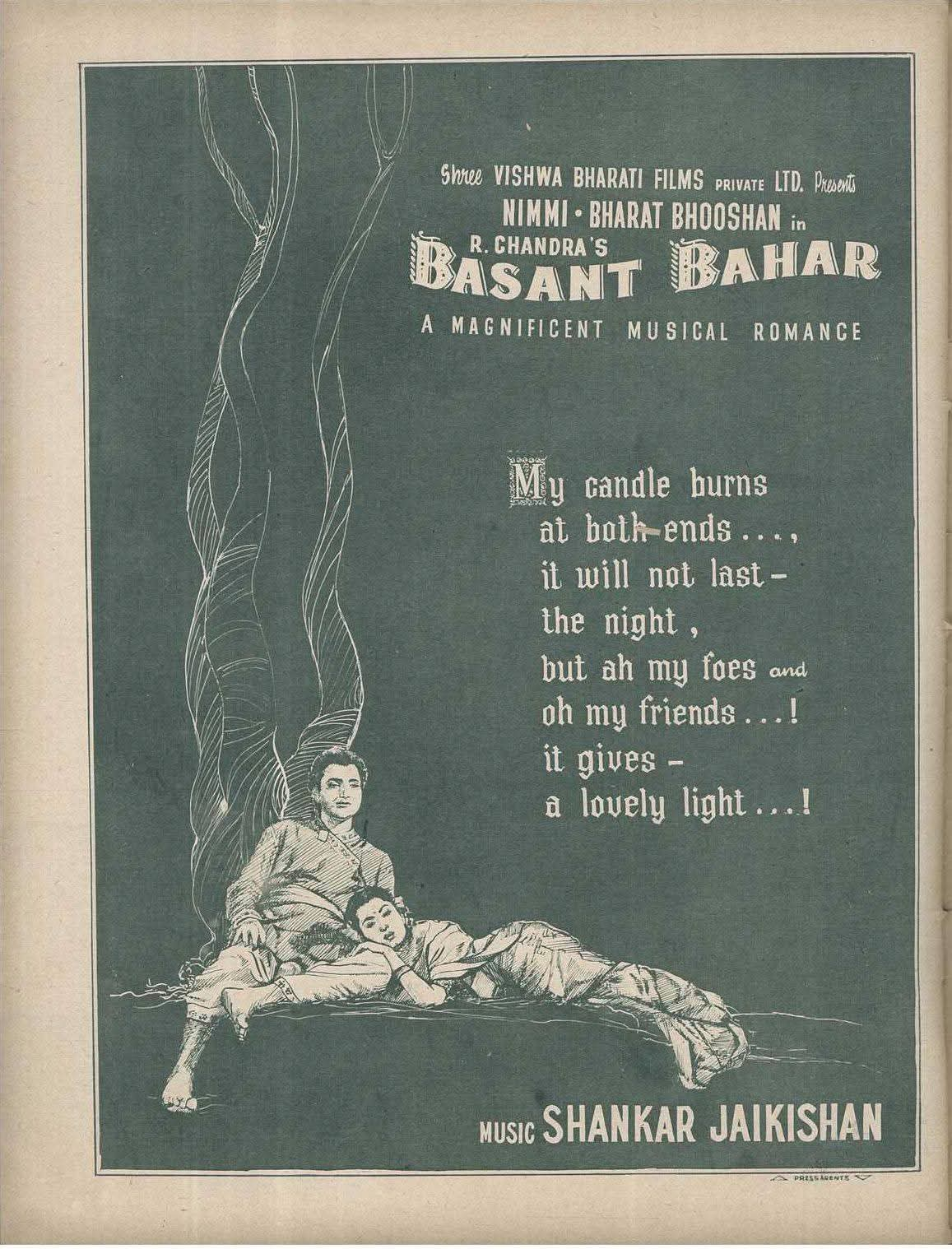

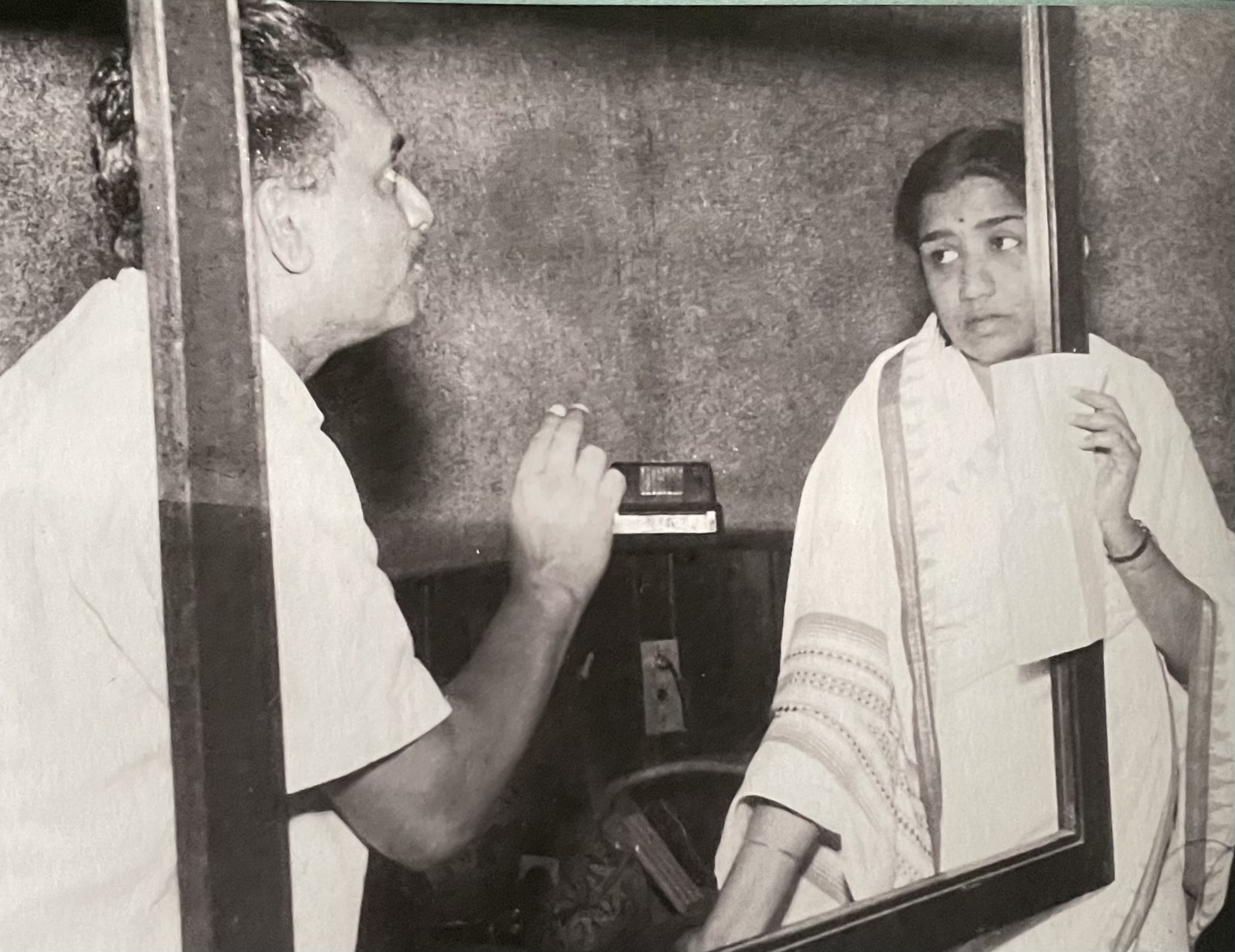

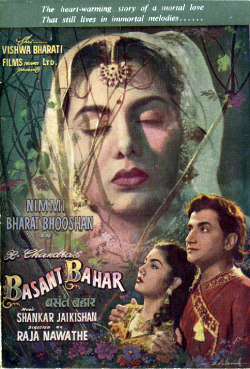

‘না না হচ্ছে না। অ্যায়সে নেহি হোগা। মান্নাদা ছাড়া হবে না…’ একঝাঁক যন্ত্রশিল্পীকে নিঃশব্দ করে রেকর্ডিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লেন, ভারতীয় সংগীতের সাক্ষাৎ সরস্বতী, লতা মঙ্গেশকর। প্রোগ্রামিং রুমে শঙ্কর-জয়কিষণ থ। এ কেমন কথা! মান্নাদার সঙ্গে ডুয়েটগুলো তো রেকর্ড হয়ে গেল! লতাজির কাছে গিয়ে এখন কী জিজ্ঞেস করা যায়? লতাজি বলছেন মানে, কিছু তো হয়েছে। জিজ্ঞেস তো করতে হবে, ভিতরে তো যন্ত্রশিল্পীরা বসে বসে ঘামছেন– চলে যেতে বলা হবে? আবার এতজনের একসঙ্গে ডেট পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে না? কিন্তু লতাজি যে। সাহসে কুলোচ্ছে না। প্রোডিউসার, ডিরেক্টরের কাছেও খবর চলে গিয়েছে ততক্ষণে, কিঞ্চিৎ বিরক্ত, যদিও তা ছাপিয়ে ঘাই মারছে উদ্বেগ। প্রায় সব গান রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। এই একটা তো বাকি। বলিউডের সিনে-ইতিহাসে সে-অর্থে প্রথম মিউজিকাল ড্রামা হতে চলেছে, ‘এক-সে-বঢ়কর’ কম্পোজিশন, মানুষ চিরকাল বুকে বয়ে বেড়াবে, দাঁও লাগিয়েছেন শঙ্কর-জয়কিষণ জুটি; একগুচ্ছ মান্না-লতা ডুয়েট, দুটো রফিও আছে দর্দমাফিক, আর এই প্রথম সিনেমার প্লেব্যাক করবেন পণ্ডিত ভীমসেন যোশি– ভারতীয় রাগসংগীত ধারাকে সিনেমায় ফুটিয়ে তোলা হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রেমে মোড়া তুলকালাম চিত্রনাট্যে, এ তো কম বড় আয়োজন নয়! নামটাও তো সেই ভেবেই রাখা– ‘বসন্ত বাহার’! ভারতীয় হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগের অন্যতম কাল্ট ফিল্ম হয়ে থাকবে, কিন্তু এখন সেসব ভবিষ্যৎ বর্তমান উঠেছে মাথায়… কোনওভাবে ভেস্তে যাবে না তো?

উত্তেজনা সামলে, ঠান্ডা মাথায় লতাজির কাছে শেষমেশ পৌঁছলেন শঙ্কর-জয়কিষণ– এটা তো ডুয়েট নয়, লতাজির সোলো প্লে-ব্যাক, তাহলে মান্নাদাকে প্রয়োজন কেন, ব্যস এটুকুই জানতে চাওয়া। কিন্তু চাপ লাগছে, কোনওভাবে ব্যক্তিগত প্রশ্ন হয়ে যাবে না তো? একরাশ কুণ্ঠা নিয়ে দুই বন্ধু লতা মঙ্গেশকরের কাছে পৌঁছে প্রশ্ন রাখলেন, লতা মঙ্গেশকর হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে!

আমি মান্নাদা কোথায় বলেছি? আমি তো পান্নাদা বলেছি!

ধরণী দ্বিধা হও, হায় হায় কীসব ভেবে চলেছি! কিন্তু, লতাজি, পান্নাবাবু তো বহুদিন লাপাতা! বহুদিন হল স্টুডিও চত্বরে তাঁর কোনও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, অনেকেরই রিকোয়েস্ট নাকি নাকচ করে দিয়েছেন।

যে মানুষটা বাঁশিকে কথা শেখালেন, সেই মানুষটা বাজাতে চাইছেন না, আপনাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে বলে আপনাদের গায়ে লেগে যাচ্ছে, আপনারা খোঁজ নেবেন না তাই বলে! মানুষটা ঠিক আছে কি না জানেন আদৌ?

না, স্টুডিওপাড়ায় কানাঘুষো শুনেছিলাম, পান্নাবাবুর নাকি ফিল্মি মিউজিকে আর মন মজছে না। নাক সিঁটকে অগভীর-টগভীর বলেছেন, শাস্ত্রীয় সংগীতেই নাকি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন বলেছেন।

বাহ্, আর আপনারা শাস্ত্রীয় সংগীতকে ঘিরে সিনেমা বানিয়ে পান্নালাল ঘোষের কথাই ভুলে গেলেন! আমি পান্নাদাকে ছাড়া এই প্লে-ব্যাক করতে পারব না। তা সে আপনারা যতই মিউজিক ডিরেক্টর হোন, এখানে বাঁশি ডিমান্ড করছে, আর সেটা পান্নালাল ঘোষই বাজাবেন, এই আমার শেষ কথা। আর তার জন্য আমি যাব পান্নাদার কাছে!

এই বলে বেরিয়ে পড়লেন সেই মহিলা, যাঁর সহজে রা কাড়ে না, চুপচাপ আসেন, হাসিমুখে থাকেন, আর গলা ছাড়া মাত্র ঝড় তুলে আশপাশের শ্রুতিকুহরকে ধন্য ধন্য করে চলে যান, সেই লতা মঙ্গেশকর। বেরিয়ে পড়লেন পান্নার খোঁজে।

কিন্তু, কোথায় পান্না! বম্বে টকিজ স্টুডিও থেকে তুলনামূলক সবচেয়ে কাছের বম্বের নগরীর কিঞ্চিৎ মফস্সল ও সস্তা প্রান্ত মালাড-এর ঘুপচি ভিতরগলির আরও সুগভীরে একরত্তি অনাড়ম্বর এক ঘরে ধ্যানমগ্ন হয়ে চোখ বুজে ঈশ্বর-প্রেমিকের প্রলাপ করে চলেছেন তিনি। খাওয়াদাওয়ার ঠিকঠিকানা নেই, খিদেও যেন চলে গিয়েছে, সেই গত সপ্তাহে মনে হয় জানালাটা খোলা হয়েছিল, ঘরময় গুমট বাতাস, এককোণে টেবিল ফ্যানের দয়ায় ভেসে বেড়ানো ভুলে যায়নি এখনও, তবে এভাবে চলতে থাকে এই বাতাস থিতিয়ে পড়বে মাটিতে। আপাতত ওই নিছক ভেসে থাকা নিয়ে তারা পৌঁছে যাচ্ছে তক্তপোশের দেয়ালধারে ডাঁই হয়ে থাকা বাঁশির পাহাড়ে। আর আওয়াজ তুলছে সোঁ সোঁ, ফ্যাঁস ফ্যাঁস। সেই আবছা শব্দের ধাক্কা পান্নালালের কান অবধি পৌঁছলেও, একমাত্র পান্নালাল জানেন, তিনি আর ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছেন না! একজন সংগীতশিল্পীর যদি শ্রুতিই না অক্ষত থাকে, তাহলে আর কী লাভ হল এতগুলো বছর পরিশ্রম করে, এত খেটে, এত সাধনা কপচিয়ে? রাগ হচ্ছে, কান্না পাচ্ছে পান্নালালের, ভেঙে দিতে ইচ্ছে করছে সব। কিন্তু, যেই না সেই বাঁশিফেরতা বাতাস এসে ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাঁর আঙুল, বিবশ হয়ে যাচ্ছেন যেন কেমন।

এই শব্দশক্তির ধাক্কা, এই ভাইব্রেশন যতই বেসুরো হোক, এ বড়ই চেনা। হ্যাঁ, বাঁশিগুলো ডাঁই হয়ে আছে, ঠিক যেভাবে সেই কীর্তনখোলা নদীর ধারে পড়ে ছিল বাঁশগুলো। আর নদীর হাওয়া এসে ঢুকে পড়ছিল সেই ফাটা বাঁশের ভিতরকণিকা জুড়ে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আর অনঙ্গ অজানা এক রহস্যসুরে নদীর ক্লান্ত ফোঁপানি হয়ে বেজে চলেছিল দফায় দফায়, তাতে অসমঞ্জস তাল সঙ্গত করছিল ঘাটে মুখ থুবড়ে পড়া ঢেউয়ের সারি, বকবক শব্দ, ছলাৎ ছল ছলাৎ ছ্যাঁৎ। তখন কে পান্নালাল, তখন তো অমলজ্যোতি, মাত্র ৯ বছর বয়স, অথচ বুকে একরাশ ভারি ভারি চাপ চাপ ব্যথা, কী যেন এক মহাজাগতিক বেদনায়, শরীরকে শৈশবের মতো হালকা লাগে না। ছলাৎ ছল ছলাৎ ছ্যাঁৎ, বুকে এসে লাগে, এসব অবিমৃষ্যকারী স্মৃতি। জোয়ার থেকে ভাঁটা আবার জোয়ার অবধি বেলা গড়িয়ে গিয়েছে, তবু ঠায় বসেছিলাম, এই তো সেদিন, পাশে অনিল ছিল, আমার অন্তরতর, আমার হরিহর আত্মা, আমার বন্ধু। নাহ, ওই অনিল বিশ্বাস আমার বন্ধু না, ও শুধুই শালা আমার। নিজের বোনটাকে আমার ঘাড়ে গচানো ছাড়া, আর কী করেছে! ও ব্যাটা আরও খারাপ কোনও শালা। হালার পো। তোর জন্য আজ আমার এই অবস্থা হল। দিব্যি তো সেতার নিয়ে ছিলাম, কেন ভাবলাম বন্ধুর কথা!

না না, এসব রাগের কথা। ছি ছি, রাগের মাথায় এসব কী ভাবছি, বন্ধু যদি জানে কী ভাববে, ওর বোনটাই বা কী বলবে! দীক্ষাগুরু স্বামী বিরজানন্দর প্রদর্শিত পথ ধরে পরমগুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করে, আবার পান্নালাল ঢুকে পড়লেন ধ্যানে, ঈশ্বর-প্রেমিক প্রলাপে। এবার সংলাপ চাই, জবাব চাই। আর, যেই না ডুবলেন, বন্ধ কিংবা কীর্তনখোলা দু’-চোখ চুঁয়ে এক ফোঁটা ঢেউ রওনা দিল গাল বেয়ে। যদিও এই ধ্যান আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভঙ্গ করবে দরজায় কড়ানাড়ার আওয়াজ, ‘পান্নাবাবুজি বাড়ি আছেন?’

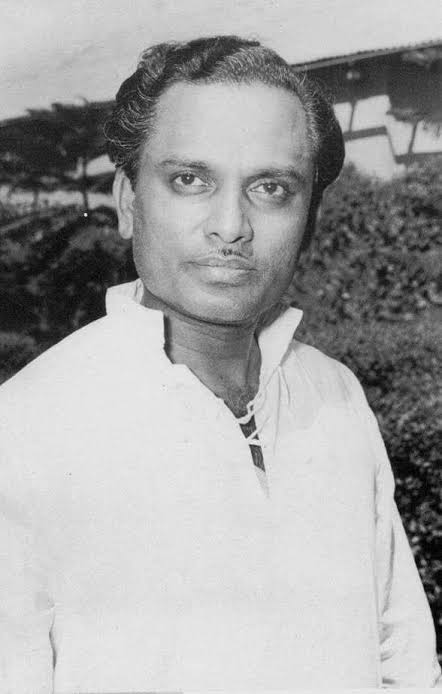

কিন্তু, সেই দরজা খোলার আগে, অমলজ্যোতির ঘোর কাটিয়ে পান্নালালে ফিরে আসার আগে, আমি আপনাদের বলছি, ওই কথাগুলোর সমস্তটাই রাগের কথা নয়, ভুলবকা নয়। অবিভক্ত বাংলার বরিশালে আসীন তৎকালীন প্রখ্যাত সেতারবাদক অক্ষয়কুমার ঘোষ ও কীর্তনগায়িকা সুকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র অমলজ্যোতির শৈশবকালেই গাঁট্টাগোট্টা চেহারায় লম্বা-লম্বা আঙুল দেখে তার বাবা-মায়ের মনে হয়েছিল, এই ছেলের চেহারায় কীর্তন মানাবে না, সেতার বরং বসবে ভালো। আর তাই, সেতারকে ঘিরেই যাবতীয় সংগীতজগতের ইট-বাড়ি-রাস্তাঘাট তৈরি শুরু হয়েছিল আদরের পান্না-কে ঘিরে। সঙ্গে ঠাকুরদা হরকুমার ঘোষের কাছে ধ্রুপদী গান। কিন্তু, পান্না কী চেয়েছিল? সে তো পান্না নিজেও জানতে পারেনি। সে কেবল জেনেছিল, নিজের জন্য নয়, অন্যর স্বপ্নকে সত্যি করাটাই জীবন, অন্যের খেয়াল রাখাই প্রাথমিক কর্তব্য। আর সেই অন্য-টি যদি একান্ত আপন বন্ধু হয়, তাহলে তো জানকবুল। প্রিয়বন্ধু অনিল, অনিল বিশ্বাস, যিনি ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগে অন্যতম একজন গায়ক ও সুরকার হয়ে উঠবেন পরবর্তী কালে, তার দুঃখ সইতে না পেরেই তো রাতারাতি পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে সেতার ত্যাগ করে ফেলেছিল অমলজ্যোতি।

বইকি। অনিলের বাড়িতেও গানের পরিবেশ। মূলত, ধ্রুপদ গায়নে। অথচ, সেসব ফেলে অনিল তখন মজে গিয়েছে বাঁশিতে। লুকিয়ে, গলার রেওয়াজ ফেলে, সে নদীর কাছে যায়, আর কীর্তন পালাগানের সরু বাঁশি কোত্থেকে জোগাড় করেছে ওই বাঁশি বাজিয়ে এপারের শ্বাস ওপারে পাঠায়, আর অনিলকে সেই কীর্তনখোলার হাওয়া বিশ্বাস জোগায়, বাঁশিতেই আছে, যাকে সে খুঁজছে সাত সুরে। তাকে একান্তে সঙ্গ দেয় বন্ধু পান্না। যদিও, খুব বেশিদিন এই লুকোছাপা রইল না। অনিলের বাড়িতে নিষিদ্ধ হল বাঁশি, ছি ছি ওটা আবার যন্ত্র হল! ওসব রাখালদের হাতেই মানায়, ওই চড়া তীক্ষ্ণ কম্পাঙ্কে, ওই মাঠ জোড়ানো আকুলতায় ভারিক্কি কই, ওই ভারি ফুটো করা বাঁশে শাস্ত্রীয় সংগীত বেজেছে কোনও দিন? অনিলের মায়ের কড়া নির্দেশ– বাঁশিগুলো কোথায় বিদেয় করো, নাহলে উনুনে ঢুকবে! এসব হাঙ্গামা, শাসনের ফর্দ যখন নদীর ধারে বসে মুখ বুজে অনিল ভাগ করে নিচ্ছে তার পান্না-র সঙ্গে, হঠাৎই কথা থামিয়ে পান্না বলে উঠল আচমকা– ঠিকাছে, ওই বাঁশিগুলো আমায় দিয়ে দে!

কে জানত, এর পরমুহূর্ত থেকে শুধুমাত্র অনিল নয়, পান্না নয়, বাঁশির পৃথিবী তো বটেই, এমনকী ভারতীয় রাগসংগীতের চেহারাটাই বদলে যেতে চলেছে! পরবর্তী কালে, বাঁশির ওই সরু লিকলিকে চেহারা পাল্টে তাকে দীর্ঘ ও মোটা বানিয়ে তার স্বরকে গাঢ়ত্ব দিয়ে বংশীবাদনের রূপই যে বদলে দেবেন পান্নালাল, বাঁশি তার লোকসংগীত-জগৎ ছাড়িয়ে ধ্রুপদী রাগ সংগীতে প্রবেশ করবে মহাসমারোহে, শঙ্খের মতো সে বেজে উঠবে ভোরের আহির ভৈরোঁয়, পাখির ফেরারি শিসে ধরা দেবে বিকেলের পুরিয়া কল্যাণে, মাঝরাতের আনমনা উচাটনের হাঁসফাঁস হয়ে ভিতরকে আছড়ে মারবে মালকঁষের কোমল ধৈবতে– বাঁশি অপরোক্ষ দৃশ্যত কথা বলতে শিখবে পান্নালালের সাড়ে তিন সপ্তক জোড়া ফুৎকারে, সেসব তো কিংবদন্তি! নদীতে ভেসে যাওয়া বাঁশের ভেলা কেটে বাঁশি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেই শৈশবেই, শ্মশানে কোনও এক ধূসর যোগীর হাত থেকে উপহার পেয়েছিলেন বাঁশি ও শঙ্খ, শুধু সুনাম নয়, বদনামও আছে, তিনি নাকি আঙুল অপারেশন করিয়ে বড় বড় বাঁশি বাজাচ্ছেন যাতে সব ছিদ্রে আঙুল পৌঁছয়, অহো ছিদ্রান্বেষী মানুষের দল– এ সমস্ত আখ্যান আদপে ওই কিংবদন্তির মিথ, মিথ্যে। আদপে এই সমস্ত প্রয়াস যে বন্ধুর দুঃখ সামলানোর লাগি, তা কাউকে পান্নালাল কীভাবে বোঝাবেন, ভেবে পান না! তাঁর স্বল্পভাষ, নিবিষ্ট চোখের সুযোগ নিয়ে কেবল উড়ো কথা ঘোরে, যেমনটা এতগুলো বছর পেরিয়ে তির্যক উপেক্ষা ঘুরে বেড়াচ্ছে বম্বে টকিজ স্টুডিও চত্বরে।

কাকে পান্নালাল বোঝাবেন, তাঁর যাবতীয় সংগ্রাম আদপে বাঁশিকে ঘিরে মানুষের ধারণাকে চুরমার করে দেওয়ার নিমিত্তে। আসলে ঋণ মেটাচ্ছেন এই পৃথিবীকে। যে বাতাস থেকে শ্বাসবায়ু নিচ্ছেন, তাকে ফেরত দেওয়ার মতো নিজের যদি কিছু ত্যাগ করা যায় অক্লেশে, তা তো নিশ্বাস, সেই নিশ্বাসে সুর ভরে দেওয়া ছাড়া তার চেয়ে বড় কিছু হতে পারে কি? আর, বাঁশি তো তিনি বানাতেই জানতেন না। রাতারাতি বাঁশি বানাতে কেউ পারে না। শিখতে হয়। আর, তাঁকে শিখিয়েছিল একজন সরল সাধারণ বাঁশিওলা, যার ধ্রুপদী সংগীত সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। তাহলে সেই নিতান্ত ফিরিওয়ালা কি শিল্পী নয়? স্বাধীনতা সংগ্রামের তরজায় উত্তাল কলকাতার গনগনে রাস্তায় হঠাৎই একদিন দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে ওই ফিরিওয়ালার। বাঁশি বাজিয়ে বাঁশি ফিরি করেছিল সে। তারই সঙ্গে তো একদিন চলে যাওয়া হল ডায়মন্ড হারবার। ওদিকের বাঁশ নাকি বেশ শক্তপোক্ত, যেমন লাঠিখেলার জন্য তেমনই বাঁশির জন্যও মোক্ষম। সেখান থেকেই তো উঠে এল প্রথম দীঘল দেহের বাঁশি, প্রায় ২৭ ইঞ্চি লম্বা! রাস্তায় রাস্তায় তখন দলিত, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রাজনীতি ক্রমশ নতুন উদ্যম পাচ্ছে নতুন এক নেতার আবির্ভাবে, নাম তার বি. আর. আম্বেদকর। বিপ্লবী পরিসরে চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিংয়ের নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। চৌরিচৌরা ঘটে গিয়েছে, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের চোয়ালভাঙা দৃঢ়তা তখনও উবে যেতে পারেনি পুরোপুরি– এমন এক সময়ে নিছক, অস্পৃশ্য গরুবাগালের বাঁশিকে ধ্রুপদী চর্চায় আনার তাগিদও কি সেই যুগেরই হাওয়াধর্ম নয়? কে শাস্ত্রীয়, কে শাস্ত্রীয় নয়; কে উচ্চ, কে নীচ; কে দরবারি, কে লোকপরিসরের– তা ঠিক করে দেবে কে? কেউ ঠিক করে দেবেই বা কেন? কাউকে বা কিছুকে অযোগ্য ঠাওরানোর নির্মমতা কুরে খায় তাঁকে। স্বদেশি আন্দোলনে একবগ্গা জাতীয়তাবাদের ভিড়ে মন কেবলই যৌথ খামারের দিকে চলে যায়। এসবের মধ্যে একটা জায়গাতেই তো মন কিঞ্চিৎ বেপথু ভালোবাসায় পা ফেলেছিল। লাঠিখেলা, মার্শাল আর্টস, বক্সিং– সুর ভাঁজার পরিবারে মুগুর ভাঁজার নবতরঙ্গ, রীতিমতো স্কুল-পাড়া-জেলা ঝেঁটিয়ে শেষে অল বেঙ্গল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে উইনার। বিপ্লবী সংগ্রামীদের নেকনজরেও তো এসে পড়েছিল মাত্র ১৪ বছর বয়সের অমলজ্যোতি, কিন্তু, একইসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের দৃক্পাত আসবে না? উপরি, তৎকালীন বিখ্যাত ব্রিটিশ বক্সার মরিস কোনর-কে কলকাতায় YMCA আয়োজিত বক্সিং ম্যাচেও কুপোকাত করে ফেলে বিড়ম্বনা বাড়ল এই অনূর্ধ্ব বিশ বছরের অমলজ্যোতির। ফলে, এ তো সাক্ষাৎ ব্রিটিশদের চোখে আতঙ্কবাদী, জঙ্গি! একদিকে জাতীয়তাবাদের একরোখামির প্রতি বিতৃষ্ণা, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের কড়া নজর যখন আড়ি পাতছে, বাবা চলে গেল। সেতারের সঙ্গে সম্পর্কও ছিন্ন হল বুঝি। অথচ, সবে মাত্র ১৮ নেমে এসেছে তার বয়সে।

এখন কী করবে বাড়ির বড় ছেলে? সংসার সামলাতে শুরু হল হাড় খাটনি। রাতে ছাপাখানায় কাজ, সকালে এক অ্যাথলেটিক ক্লাবে আড়ালে কুস্তি শেখানো, আর সন্ধে হলেই থিয়েটারে-নির্বাক চলচ্চিত্রে ছুট। গিয়ে বাঁশির সংগত, ‘যাত্রাদলে পাঁচটাকা পাই’। তাহলে, এভাবেই কেটে যাবে? রাগ সংগীত শেখা হবে না আর? বাঁশি তো বাজানো হয় না ধ্রুপদী সংগীতে। কে শেখাবে? ক্রমশ নিজেই নিজের ভিতরে গুটিয়ে যাচ্ছিল অমলজ্যোতি। তাকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এ যাবৎ নথি, রিপোর্ট, নজরদারি থেকে গা-ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অমলজ্যোতি-কে ত্যাগ করে জন্ম নিল পান্নালাল। নিজের মতো বাঁশিকে আবিষ্কারের উদ্যম নিয়ে কলকাতায় উস্তাদ খুশি মহম্মদ খাঁ-র কাছে শুরু করলেন হারমোনিয়াম শেখা, মেসে ফিরে সেটাই বাঁশিতে প্রয়োগের চেষ্টা। কিন্তু, সেই সুখও সইল না, অকালে চলে গেলেন উস্তাদ। পরপর দু’বার অনাথ হলেন পান্নালাল। আর যন্ত্রণার বেদনে থিয়েটারগুলিতে তাঁর সঙ্গত বাঁশি যেন আরও গাঢ় হতে শুরু করল, মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করল এক পালোয়ানের হাতে বংশীবাদন। তারই সূত্রে, ক্রমশ পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর, উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, রাইচাঁদ বড়ালের মতো কিংবদন্তির সংস্পর্শে এলেন তিনি। ততদিনে বন্ধু অনিলও হাজির হয়ে গিয়েছেন কলকাতায়, পান্নাকে সঙ্গ দিতে, সংগীতে। অনিল বিশ্বাসের হাত ধরেই প্রথম রেকর্ডিং করলেন হিন্দুস্তান রেকর্ডস থেকে। এবং, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন বাংলার সংগীত পরিচালকদের মধ্যমণি। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে সংগীত পরিচালনার কাজে জুড়ে নিলেন ‘পাতালপুরী’ সিনেমার জন্য, সিনেসংগীতে আত্মপ্রকাশ ঘটল পান্নালালের। সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সে জুটল চাকরি রাইচাঁদ বড়ালের তত্ত্বাবধানে। মাসিক ৪৫ টাকা মাইনের চাকরি, পরের মাস থেকেই ১০০ টাকা হয়ে গেল। ১৯৩৪-’৪০ সালে যতগুলি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে, সবক’টিতে পান্নালাল ঘোষের বাঁশি ও সুর হয়ে উঠেছিল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্রমশ জাতীয় পরিসরেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়াল সংক্রমণের মতো। ১৯৪০-এ সস্ত্রীক পৌঁছে গেলেন বম্বে। পৌঁছনো মাত্র, গ্রেট ইন্ডিয়া পিকচার্স-এর ব্যানারে হিন্দি সিনেমা ‘স্নেহবন্ধন’ (১৯৩৫) সিনেমার সংগীত পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ। ক্রমশ একের পর এক সিনেমা, এবং সেখানে স্ত্রী পারুল ঘোষও অবদান রাখতে শুরু করলেন গায়িকা হিসেবে।

তবু, মন চলে যায় নিজ নিকেতনে। রাগ সংগীতে। মন চায় মইহার ঘরানার উদ্ভাবক উস্তাদ বাবা আলাউদ্দীন খাঁ-র কাছে শিখতে, কিন্তু তিনি হেসে উড়িয়ে দেন খালি। যে কি না নিজেই বাঁশিকে গড়েপিটে নিয়েছে, ছয় ছিদ্র পেরিয়ে সপ্তম ছিদ্রে ‘মা’ বসিয়ে বাঁশিতে মধ্যম-পঞ্চম মিড়কে করে তুলেছে সেতুসম্ভব, তাকে বাঁশি শেখাবে কার সাধ্যি! অনেক পীড়াপীড়ি শেষে পান্নালাল একদিন মোক্ষম উত্তরটি দিলেন, আমি তো বাঁশি শিখব না, আমি সংগীত শিখব! শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন আলাউদ্দীন, সেই বিশুদ্ধ সুরচর্চা শেষমেশ সম্ভবপর হল ভারতের স্বাধীনতাকালে। যেন এই প্রথম আকাশ পেলেন পান্নালাল। অন্যতম প্রথম ভারতীয় সংগীতশিল্পী হিসেবে ইউরোপ টুর, এত এত সিনেমায় সুরকার হিসেবে কাজ– সব ফিকে এর কাছে। আর এমন মোক্ষম সময়েই কি না শ্রুতি ক্রমশ আলগা হতে থাকল। প্রথম প্রথম বিশ্বাস হচ্ছিল না, ক্রমশ সত্য প্রকট হল যখন বিষণ্ণতা, ক্লেদ কামড়ে ধরল পান্নালালকে। প্রায় চার-পাঁচ বছর এই হয়রানিতেই কেটে গেল তাঁর কেবলমাত্র মাঝেসাঝে কিছু রেকর্ড, কিছু সুরকারের কাজ করে উপার্জনের রাস্তাটুকু খোলা রাখা ছাড়া। কিন্তু, কাউকে বলতে সাহস হয় না এই অসুস্থতার কথা, যদি কাজ চলে যায়? আর এই আশঙ্কা থেকে ক্রমশ নিজেই কাজ কমিয়ে দিতে থাকলেন পান্নালাল, শেষমেশ ঠিক করেই নিয়েছিলেন, আর নয়।

এবার ওই দরজার ঠকঠকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। কারণ, দরজার ওপারে সাক্ষাৎ সরস্বতী। অপেক্ষা করছেন। পান্নালালকে যিনি আশ্বাস জোগাবেন, আপনি শুধু চলুন। বাঁশি আপনার হাতে এমনিই বাজবে। অবশিষ্ট শ্রুতিটুকু নিয়ে চলুন। আর সরস্বতীর আশ্বাস কি অস্বীকার করা যায়?

‘বসন্ত বাহার’ (১৯৫৬) সিনেমা ভীমসেন যোশির প্রথম (সম্ভবত শেষও) সিনে-প্লেব্যাক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে বটে, কিন্তু অনেকেরই অজানা– এই সিনেমার একেকটা গানে যতটুকু বাঁশি শোনা যায়, সেই সবই পণ্ডিত পান্নালাল ঘোষের পুনরুত্থান কাব্য। সিনেমায় লতার সোলো প্লেব্যাক ‘মে পিয়া তেরি, তু মানে ইয়া না মানে’ লতা মঙ্গেশকরের সংগীতজীবনে অন্যতম মাইলস্টোন বলে তিনি নিজেই মনে করেছেন এবং পান্নালাল ঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন বারবার, কিন্তু কখনও মুখ ফুটে অহং রেখে বলেননি, তাঁরই জন্য পান্নালাল ঘোষের নবজন্ম হল।

কিন্তু, এটাই সত্যি। পান্নালাল যেন ফুঁড়ে উঠলেন এবার। একের পর এক রাগমালা, নতুন নতুন রাগের নীলনকশা তৈরি করলেন– ভৈরব থেকে পঞ্চম স্বরকে বাদ দিয়ে মধ্যমকে করে তুললেন মুখ্য, জন্ম নিল চন্দ্রমৌলি। হংসধ্বনী রাগে পুরে দিলেন কোমল গান্ধার, জন্ম নিল নুপূরধ্বনী রাগ। রাগ শ্রী থেকে মুছে ফেললেন কোমল ধৈবত, জন্ম নিল রাগ কুমারী। তালিকা অফুরান। কিরানা ঘরানার গায়কী এবং মইহারের তানকারী তাঁর বাদনে মিশে বাঁশিকে করে তুলল ভারতীয় রাগসংগীতে কণ্ঠের পরেই অন্যতম রহস্যময় যন্ত্র।

এবং দিল্লি থেকে ডাক পেলেন অল ইন্ডিয়া রেডিও-র ন্যাশনাল অর্কেস্ট্রার কন্ডাকটর-এর চাকরিতে যোগদান করার জন্য। এখানেও কি লতাজির প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল? জানা নেই। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি কাজ করে গিয়েছিলেন, যেখানে রয়েছে একগুচ্ছ যুগান্তকারী অর্কেস্ট্রার নিদর্শন– কলিঙ্গবিজয়, ঋতুরাজ, হরিয়ালি, জ্যোতির্ময় অমিতাভ, আরও অজস্র অর্কেস্ট্রেশন।

তাঁর সংগীতজীবনের এই আকস্মিক শেষ সময়কালের দিকে তাকালে মনে হয়, তা একজন ছাড়া, বাকি সকলের কাছেই আকস্মিক ছিল। সেই একজন, অনিল বিশ্বাস নন, তাঁর কোনও শিষ্যও নন, বরং সেই এক ও অনন্য লতা মঙ্গেশকর। সুরকারদের অনুরোধ করে, তাঁদের সঙ্গে মান-অভিমান করে পণ্ডিত পান্নালাল ঘোষকে সিনেমার গানের আবহে ব্যবহার করে গিয়েছেন লতাজি। অন্য সকলে যখন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে পান্নালাল ঘোষের মেজাজ, মনোযোগ, সংগীতপ্রতিভায়, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া ক্রমশ উজ্জ্বল আবিষ্কার হিসেবে ধরা দিচ্ছেন, সেই সময় একবিন্দু ভরসা ছাড়েননি সাক্ষাৎ সরস্বতী।

১৯৬০-এ মুক্তি পেল ‘মুঘল-এ-আজম’, ভারতীয় সিনেমার কাল্ট, যেখানে লতা গাইলেন ‘মোহে পনঘট পে নন্দলাল ছেড় গ্যয়ো রে’, সেখানে বাঁশিখানি বাজালেন পান্নালাল ঘোষ, যা আজও কৃষ্ণভজনের অন্যতম জনপ্রিয় গান। এবং এই গানই সম্ভবত তাঁর শেষ কোনও সিনেমায় রেকর্ডিং।

ঘটনাচক্রে, ১৯৬০-এই তিনি চলে গেলেন, মাত্র ৪৯ বছর বয়সে, আচমকা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে। সত্যি কি আচমকা? নাকি প্রকৃত নিস্তব্ধ নিভৃত পৃথিবী শেষমেশ ধরা দিয়েছিল পান্নালালকে?

…………………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

…………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved