যে নুড়িতে কথকের পদস্খলন বা বিপদস্খলন যাই বলি না কেন সেখানে স্বেচ্ছায় মাথা ঠেকিয়ে বলা, ‘জয় বাবা ত্রিলোকেশ্বর। রক্ষা করো বাবা।’ এমন একটা ডাইকোটমির দৃষ্টান্ত হয়ে গল্পটা শেষ হতে পারত। পাঠক বুঝে নিতেন, দেখলে– যে পাথরকে হেলাচ্ছদ্দা করছিল তাতেই মাথা ঠেকাল। আমরাও ঐ দৌর্বল্য ভেবে ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’ বলে ক্ষান্ত দিতে পারতাম। শিবরাম তা করলেন না। শিবরামের উদ্দেশ্য দুর্বলতা দেখানো নয়। কারণ ‘জয় বাবা ত্রিলোকেশ্বর’ বলে প্রণাম করে পাঠক চারদিক দেখে, কেউ দেখে ফেলেনি তো! অর্থাৎ শিবরামের উদ্দেশ্য ‘হিপোক্রেসি’ দেখানো, দুর্বলতা দেখানো নয়।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি: শুভাপ্রসন্ন

গল্পে রাজনীতি, গল্পের ইতিহাসে বেশ পুরনো একটা বিষয়। আবার বাংলা ভাষায় বেশ কিছু রাজনীতির গল্পও আমরা পড়েছি। এ লেখায় যে তিনখানা গল্প নিয়ে গল্প করার অভিপ্রায়– তিনটেই শিবরাম চক্রবর্তীর। পোড়-খাওয়া পাঠক এর মধ্যেই ধরে ফেলেছেন হয়তো, এই তিনটের একটা ‘দেবতার জন্ম’। ‘দেবতার জন্ম’-র রাজনীতি ঠিক মন্দির-কেন্দ্রিক নয় যদিও; তার ভেতরেও একটা রাজনীতি আছে। আলাপে এটুকু থাক, ঝালায় বাকিটা বলা যাবে। আর দুটো গল্পের একটা ‘দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ’, আর শেষটা ‘যখন যেমন তখন তেমন’।

দুঃখের বিষয় তিনটে গল্পের একটারও সাল জানা নেই। তাহলে অন্তত তিনটে গল্পের অন্য কোনও দিক খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা যেত।

যদি অভিঘাতের দিক থেকে দেখার চিন্তা করি, দেখব ‘দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ’ সব থেকে কম অভিঘাতময়। তবুও তার একটা গুরুত্ব আছে। আমাদের শেখানোর পদ্ধতিতে আছে না– সব থেকে সোজা, তারপর একটু কঠিন, তারপর সবচেয়ে কঠিন জিনিস আমাদের হজম করানো হয়। ব্যাপারটা ঠিক তাই।

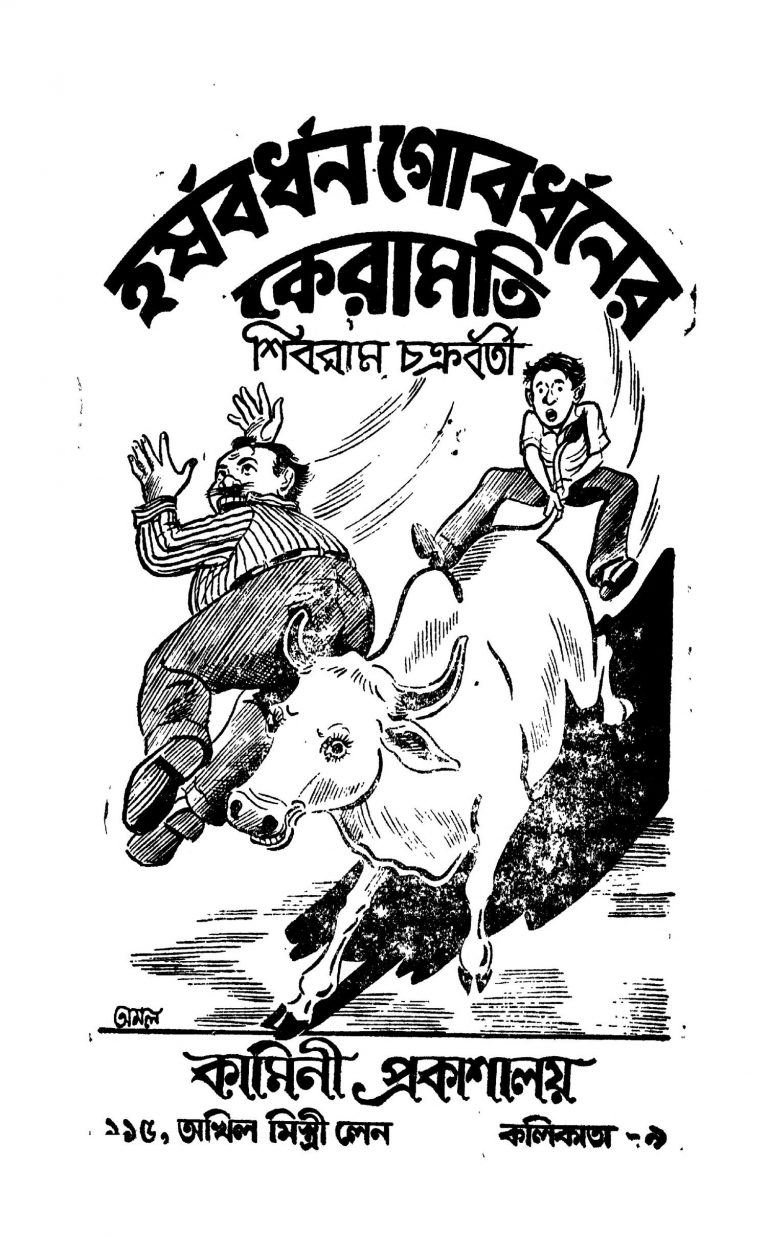

‘দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ’ শিবরামের ‘হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন’ সিরিজের একটা গল্প। যাঁরা পড়েছেন, জানবেন হর্ষবর্ধনের ছায়াসঙ্গী তার ভাই গোবর্ধনের ওপর দায়িত্ব পড়ে আসামে (যা কি না দুই ভাইয়ের নিজের দেশ) একটা মন্দির তৈরি করার। কেননা সেখানে থাকাকালীন বড়জনের পা ভেঙে পড়ে থাকাকালীন এক স্বামীজি এসে তাকে ‘অযাচিতভাবে ধর্মশিক্ষা দিতেন’।

এই স্বামীজির পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় হর্ষবর্ধনের সাধ যে তাদের ছেড়ে আসা মাটিতে একটা মন্দির হবে। সেই কাজেই গোবর্ধনকে পাঠানো। এবং গোবর্ধন বিইং ‘গোবর্ধন’ দায়িত্ব দেয় স্থানীয় এক পুরনো বিশ্বস্ত মুচিকে, সে করে বসে কতকগুলো পায়খানা-ঘর। কেননা তার মনে হয়েছে মন্দির হলে মুসলমানরা আসবে না, মসজিদ হলে হিন্দুরা আসবে না। এইসব ভেবে সে এমন একটা কাজ করে যাতে কি না সবার উপকার। এই হল গল্পের সারবস্তু। ইদানীং মন্দির বনাম মসজিদ এই ইস্যুতে যাঁদের কোনওপক্ষই নেই, তাঁদের অনেকের এই গল্পের চিন্তার সঙ্গে নিজেদের মিল পাওয়ার কথা। মন্দির বনাম মসজিদের লড়াই-তে অনেকে এই মত পোষণ করেছিলেন যে, ও-দুটোর কোনওটারই দরকার নেই। ওখানে একটা হাসপাতাল হলেই হয়। সবাই সেবা পাবে। উদ্দেশ্য যে সৎ, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কূট প্রশ্ন থাকে, তাহলে কি সব বিবাদের এই-ই সুরাহা যে হসপিটাল বা একটা খেলার মাঠ করে দিলেই চুকে যায়! যদিও এর নিষ্পত্তি হয়েছে। এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গল্পটার কাছে আসা কেন? আসলে শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের কাছে আসা হয় আমাদের বিশেষত ওঁর গল্পের যাত্রাপথের জন্য। গল্পের ক্ষেত্রে শিবরাম বোধহয় আজীবন পেটের দায়ে রবীন্দ্রনাথের ওই কথাটাই আউড়ে গেলেন যে, ‘চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা’। শিবরাম গল্পের শেষে কী দিলেন অনেক সময় মনে রাখি না, মনে রাখি কীভাবে দিলেন। ওরই মধ্যে এইরকম কিছু গল্প ঝলসে ওঠে, হাসতে হাসতে পেট ফাটার জন্য পড়তে পড়তে দেখি শিবরাম লিখছেন হারুর বয়ানে বয়ানে–

‘প্রথমে ভেবেছিলাম যে মন্দির বানাবো। শিবমন্দির। তারপর ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। সেখানে কেবল হিন্দুরাই আসবে, মুসলমান ক্রিশ্চান এরা কেউ ছায়া মাড়াবে না। মসজিদ গড়লেও সেই কথা। মুসলমান ছাড়া আর কেউ ঘেঁষবে না তার দরজায়। গির্জা হলেও তাই। যাই করতে যাই, সর্বধর্ম সমন্বয় আর হয় না। তাছাড়া পাশাপাশি মন্দির মসজিদ গির্জা গড়লে একদিন হয়ত মারামার লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে এই পায়খানাই বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে চিরদিন। হিন্দু, মুসলমান, জৈন পার্শী খেরেস্তান। কেউ বাকি থাকবে না।’

‘এ ধারের অর্ধেক জুড়ে ঐ পায়খানাই। আর ওধারে বসিয়েছি এক পাইস হোটেল। হাটেবাজারে যারা আসে সস্তায় যেন দুমুঠো খেতে পায়।’

এই দুটো অনুচ্ছেদ পুরোপুরি উল্লেখ করার কারণ দুটো। প্রথমত যাঁদের বিরুদ্ধে তেরচা মন্তব্য করা গেল মন্দির-মসজিদের বিকল্প হিসেবে হাসপাতালের প্রসঙ্গে, তাঁদের সৎ কল্পনার থেকে এই ‘পায়খানা’ তৈরির প্ল্যান যে (এখন অবশ্য সবকিছুতেই ‘প্রজেক্ট’ বলা হয়) অনেক বেশি বাস্তবসম্মত, অন্তত গল্পের খাতিরে, তার একটা আভাস দেওয়া। নিছক কল্পনার দৌড়ে যে এই ‘প্রজেক্ট’ করা হচ্ছে না, তার ইঙ্গিত ঐ অনুচ্ছেদে আছে এই বলে যে, মন্দির মসজিদ গির্জা হলে পাশাপাশি লাঠালাঠি হবে। বাস্তবসম্মত ওই প্রকল্পের হাস্যরসে আমাদের যেন গুলিয়ে না যায়, ‘আর ওধারে বসিয়েছি এক পাইস হোটেল। হাটেবাজারে যারা আসে সস্তায় যেন দুমুঠো খেতে পায়।’

আমাদের অনেক সময় এই পুরনো প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়– শিল্পের জন্য শিল্প, নাকি মানুষের জন্য শিল্প? শিবরামকে পড়তে হয়েছিল নিশ্চয়ই। ‘হাসির গল্পের আঙ্গিক’– এই শিরোনামের একটা প্রবন্ধে শিবরাম বলছেন, ‘হাসির গল্প বলেই তার সাত খুন মাপ নয়। আজকের রাষ্ট্র-সমাজ-জীবন-সমস্যা যাবতীয় এড়িয়ে গজদন্ত মিনারে বসে নিজের গজদাঁত বের করবে, এ যুগের হাস্যরসিকের পক্ষে সেটা আর সম্ভব নয়। সিরিয়স সাহিত্যের বেলায় যেমন, আকাশের ফুল হলেই চলে না, মাটির গর্ভে মূল রাখতে হয়, হিউমরস সাহিত্যেও তাই। নিজের নিভৃতে বসে ফোটা হয়ত যায়, কিন্তু জীবনের ভিতে, চারিভিতেই শেকড় থাকা চাই।’ শিবরাম কিন্তু এই গল্পে হাসির চালে ওইটুকু সস্তার হোটেলের কথা জানাতে ভোলেন না, যা পাখি পড়া করে পড়ানো সর্বধর্ম সমন্বয়ের থেকেও আশু প্রয়োজনের। আর কে না জানে, পেটে দুটো ভাতের নিশ্চয়তার জন্য অশিক্ষিত মানুষকে দিয়ে কত কী কুকর্ম করিয়ে নেওয়া যায়, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে।

‘যখন যেমন তখন তেমন’ গল্পটা শিবরামের হিন্দুসমাজের পণ্ডিতির গালে কষে থাপ্পড়। আজকের দিনে লিখলে শিবরাম জেলের ভাত খেতেন গল্প লেখার জন্য। কথাটা যে একেবারে ফালতু নয়, তার জন্য গল্পটা একবার পাঠক পড়ে এলেই বুঝবেন।

গল্পটা মহরমের দিনের একটা ঘটনা নিয়ে। চরিত্রেরা একদল ব্রাক্ষ্মণ পণ্ডিত, আরেকদল সাধারণ মুসলমান। মহরমের তাজিয়া বেরবে, পণ্ডিতেরা গেছেন সেই জৌলুস দেখতে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি’। মহরমের বেলাতেও তাই, লাঠিখেলা চলছে, শোভাযাত্রা যাবে, অথচ কেউ কাঁধে করে তাজিয়া বইতে রাজি নয়। এদিকে যেমন ভারি, তেমন উঁচু সেই তাজিয়া। দূরে দাঁড়িয়ে পণ্ডিতেরা এই নিয়ে কটুকাটব্য করছে। এরই মধ্যে এক বখা ছোঁড়া প্রস্তাব দিল, পণ্ডিতদের দিয়ে বওয়ানোর। শেষমেশ হলও তাই, কিন্তু ‘হায় হাসান হায় হোসেন’-এর বদলে, শোভাযাত্রার তাজিয়া এগোল পণ্ডিতদের কাঁধে, ‘যখন যেমন তখন তেমন’ শ্লোগানে। গল্প এখানেই শেষ।

এইটা যে শিবরামের ভিতরের আক্রোশ থেকে লেখা, সেটা ‘আবার তোরা মানুষ হ’-র প্যারোডি করা থেকে খানিকটা বোঝা যায়।

আবার তোরা বামুন হ

কিসের শোক করিস ভাই

‘আবার তোরা বামুন হ’ লিখতে লিখতে শিবরাম লিখে বসেন–

রাখিয়া টিকি কাটিয়া ফোঁটা

হাজার দুয়েক পত্নী জোটা

কুলীনতার কর রে ঘটা

আবার তোরা বামুন হ।

চাঁড়াল হলে তাহার মাঝে

পাস যদি রে মহৎ প্রাণ

তাহারে ঘৃণা করিতে শেখ

তাহারে কর পাদুকা দান।

সত্যি বলতে পশ্চিমবঙ্গের বুকে দাঁড়িয়ে জাতপাতের রাজনীতি আমরা বুঝতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গের অসুখ অন্য, তার উপসর্গ ‘দেবতার জন্ম’ গল্পে আছে। কিন্তু উত্তর ভারত বা ভারতের অন্য প্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আজকেও যে জাতপাতের খবরে চোখ পড়ে তা যে খুব স্বস্তিদায়ক নয়, তা বলাই বাহুল্য।

আসলে সমস্যাটা যুগপৎ নীচু জাতির ও বিত্তহীনের। নীচু জাতি হলে সমাজের মাথারা মারবে, গরিব মানুষ হয়ে ফুটপাথে শুয়ে থাকলে জনৈক বিত্তবান গাড়িতে পিষে দেবে। নীচু জাতি যদি একটু টাকার মুখ দেখে তাহলে কী হয় জগদীশ গুপ্তের ‘পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক’ গল্প তার প্রমাণ।

এবার যে গল্পটার প্রসঙ্গ আসবে সেটা বোধহয় এই সবক’টা গল্পের মধ্যে সবথেকে বেশি ক্রুশিয়াল; এবং এসেনসিয়ালও বটে। ‘দেবতার জন্ম’। গল্পটা এরকম যে, গল্পকথক একটা নুড়িতে ধাক্কা খেয়ে প্রায় একটা গাড়ির তলায় যেতে যেতে বেঁচেছেন। অনেক কষ্টে সেই বড় নুড়িকে নড়িয়ে রাস্তার ধারে রেখেছেন যাতে বিপদ আপদ না হয় আর। সেই নুড়ি– আমাদের মতো গণেশের দুধ খাওয়া দেশে যা হয়– গাছের নিচে আশ্রয় পায়। দেবতার জন্ম হয়। ভক্তের ভিড় সন্ন্যাসীর ভিড় বাড়ে। হইহই কাণ্ড রইরই ব্যাপার। এই হচ্ছে ‘দেবতার জন্ম’। গল্প কথকের চালচলন, উক্তি দেখে মনে হয় শিক্ষিত। বিশেষত যখন কথকের মুখ দিয়ে শিবরাম বলান এইরকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে যে, গাছের তলায় যখন সন্ন্যাসী এসে জুটেছে ভক্তও দ্রুত জুটবে, দ্রুত মন্দির হবে। এই প্রসঙ্গে কথক বলে, ‘দেবতা তখন বিশেষভাবে বনেদি হবেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তাঁর তরফে খাজনা আদায় করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েমী হয়ে দাঁড়াবে।’

এই গল্পকথক যখন হামের ভয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়ে, ঠিক পরক্ষণেই কবিরাজি ওষুধ খেয়ে বাড়ি এসে মায়ের হাতের তাগা (যা না কি কথকের মা ৩০ বছর ধরে পরে আছেন) ধারণ করলেন– এ থেকে বোঝা যায় ভয়, মূলত মৃত্যুভয় থেকেই এই চাঞ্চল্য। কেননা হোমিওপ্যাথি করিয়ে ফেরার পথে কতগুলো শববাহী গাড়ি দেখেছেন কথক। তাগা ধারণের পর আবার মনস্থির না করতে পেরে অবিমৃশ্যকারিতা হয়েছে টিকা না নিয়ে এই ভেবে টিকা নিলেন। এই হচ্ছে আধুনিক মানুষের সমস্যা– কোনও বিশ্বাসেই থিতু না থাকা, অন্তত পরখ করবার সময়টুকু না দেওয়া– এই সমস্যা, আসলে শহুরে সমস্যা। কেননা শহরে একটার বদলে আর একটা পাওয়ার সুযোগ থাকে, গ্রামে থাকে না। অবশ্য এখন গ্রামই বা কোথায়, শহর দিয়ে গ্রাম ঘেরা আবার সেই ‘প্রজেক্ট’। একটু আগে এই উপসর্গের কথাই বলছিলাম। এখানেই অবশ্য শেষ নয়। কোথাও বিশ্বাস নেই এটুকুও বোধহয় দৌর্বল্য বলে দাগানো যায়। কিন্তু টিকা নেবার পরে, সেই নুড়ি, যে নুড়িতে কথকের পদস্খলন বা বিপদস্খলন যাই বলি না কেন সেখানে স্বেচ্ছায় মাথা ঠেকিয়ে বলা, ‘জয় বাবা ত্রিলোকেশ্বর। রক্ষা করো বাবা।’

এমন একটা ডাইকোটমির দৃষ্টান্ত হয়ে গল্পটা শেষ হতে পারত। পাঠক বুঝে নিতেন, দেখলে– যে পাথরকে হেলাচ্ছদ্দা করছিল তাতেই মাথা ঠেকাল। আমরাও ঐ দৌর্বল্য ভেবে ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’ বলে ক্ষান্ত দিতে পারতাম। শিবরাম তা করলেন না। শিবরামের উদ্দেশ্য দুর্বলতা দেখানো নয়। কারণ ‘জয় বাবা ত্রিলোকেশ্বর’ বলে প্রণাম করে পাঠক চারদিক দেখে, কেউ দেখে ফেলেনি তো! অর্থাৎ শিবরামের উদ্দেশ্য ‘হিপোক্রেসি’ দেখানো, দুর্বলতা দেখানো নয়।

এই সুবিধেবাদ আসলে শহুরে মধ্যবিত্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। একে আর ‘ফ্যালাসি ডাইকোটমি’ বলে ননচ্যালান্ট থাকা যাচ্ছে না। তাই যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, গল্পে রাজনীতি– তার সার্থকতার স্বপক্ষে একখানা প্রশ্ন রাখা থাক– এই শহুরে মধ্যবিত্ত সুবিধেবাদ কি বর্তমান রাজনীতির সহোদর নয়? উত্তর দেবেন স্বয়ং পাঠক।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved