বাঙালি দর্শকের মন খুঁতখুঁত করা স্বাভাবিক। সিরিজ দেখার পরেও অনেকেরই বক্তব্য, সবই আছে, কিন্তু তাও যেন প্রাণ নেই। কী নেই ঠিক বলা না গেলেও, এই নেই-টাই নির্ঘাত সত্য ভাবাটাও মিথ্যে নয়। এতদিনের লাতিন আমেরিকা চর্চায় বাঙালি মননে লাতিন আমেরিকা এক নিজস্ব চিত্রকল্প রচনা করেছে। কাব্য-সাহিত্য-সিনেমা-বিদ্রোহ-প্রেম মিলিয়ে সে মহাদেশ যেন ধূমায়িত চৈতন্যের কুয়াশায় জেগে থাকা এক সুদূরপরাহত দ্বীপ। যাঁরা রাবাসার ইংরেজি অনুবাদ পড়েননি, তাঁরা তরুণ ঘটকের চমৎকার অনুবাদে ‘নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ’ পড়েছেন। ওপার বাংলার মানুষ হয়তো জি এইচ হাবীব এর অনুবাদ পড়ে থাকবেন। এতদিন উপন্যাসযাপনে মনে মনে অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, উরসুলা, মেলকিয়াদিস, পিলার তেরনেরা প্রমুখ চরিত্রের যেসব বিচিত্র ছবি আঁকা ছিল পাঠকের মানসপটে, যে মাকোন্দো রচিত হয়েছিল অদ্ভুত কল্পনাসৌকর্যে, সেই মনের নন্দনকাননে এ সিরিজকে মনে হতেই পারে এক দুরাচার দৈত্য! মূল উপন্যাসের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে অনেকেই ভেবে ফেলেছে যে, তারা এ সিরিজটা দেখবে না।

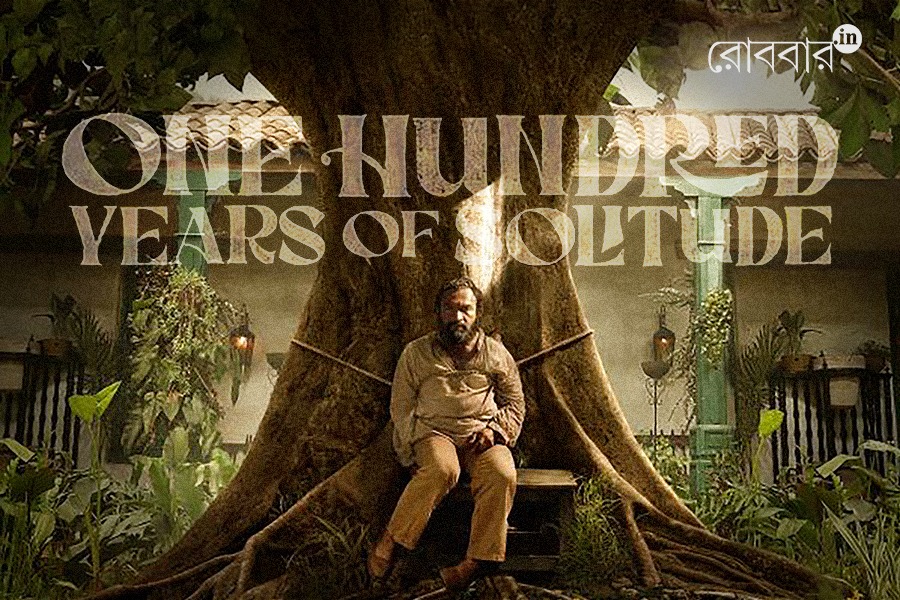

‘নেটফ্লিক্স’-এর নতুন সিরিজ ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড’-এর অ্যাডাপটেশন দেশি-বিদেশি রিভিউয়ারদের সুনাম কুড়িয়েছে। প্রথম ঘোষণা হওয়া ইস্তক রিলিজ অবধি সময় নিয়েছে পাঁচ বছর। সাক্ষাৎকারে নির্মাতারা জানিয়েছেন, খুঁটিনাটি প্রতিটা বিষয়ে নজর দিতে গিয়ে এতটা সময়টা লেগেছে। বিস্তর পয়সা খরচ করে, বিপুল সংখ্যক সাঙ্গপাঙ্গ মিলে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এ সিরিজ নির্মাণ। পাঁচজন লেখক অগুনতিবার উপন্যাসটা পড়েছেন, পরিচালকরা উপন্যাসটা গুলে খেয়েছেন, সেট ডিজাইনার থেকে আর্কিটেকচার কলম্বিয়ার বাড়ি তৈরির প্রকরণশৈলী কীভাবে পাল্টেছে, তা গভীরে অধ্যয়ন করেছেন, চরিত্রদের পোশাক তৈরি করা হয়েছে সেই সময়কে মাথায় রেখে। কর্ডোবার জেনু জনজাতির মানুষ সেটের জন্য ঝুড়ি বুনেছেন, ম্যাগদালেনার চিমিলা জনজাতির মানুষ তৈরি করেছেন দড়িতে ঝোলানো দোলনা, যাকে ‘চিনচোরো’ বলে। শুটিং হয়েছে গুয়াজিরা, ম্যাগদালেনা, সিজার, কুন্দিনামার্কা, তোলিমার বিভিন্ন স্থানে। গোটা মাকোন্দো গ্রামের সেট নির্মিত হয় তোলিমায়। প্রায় ৭০টা ফুটবল মাঠের সমান জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে এই মাকোন্দো। যে উপন্যাসকে মার্কেজ নিজে চলচ্চিত্রায়িত করতে চাননি, পৃথিবী জুড়ে অগণিত ভক্তদের মুখে মুখে ঘোরে যে উপন্যাসের হুবহু বাক্যবন্ধ, যে উপন্যাস বিশ্বমানচিত্রে প্রায় একা হাতেই একটা মহাদেশের পরিচয় বদলে দিয়েছিল, সে উপন্যাসে হাত দিতে বুকের পাটার দরকার বইকি! এই সাহস দেখানোর জন্য অন্তত নির্মাতাদের কুর্নিশ।

কিন্তু মার্কেজপ্রেমী বাঙালি পাঠককুল ভ্রুপল্লবে ধনুক নিয়ে বসে থাকবে। সেটাও স্বাভাবিক। মালয়ালিদের মতোই বাঙালিরও মার্কেজ চর্চার নিজস্ব ভুবন আছে। মানবেন্দ্রবাবুর হাতে যাদবপুরে পাঠ্য হয়ে ‘সরলা এরেন্দিরা ও তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনি’ দিয়ে যে-মার্কেজ চর্চা শুরু হয়েছিল, তার চৌকাঠে আড়ি পাতলে শোনা যায় মৃণাল সেন ও মার্কেজের বন্ধুত্বের গল্প। কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক হওয়া থেকে হাভানা ফিল্ম স্কুলে একসঙ্গে সেখানকার শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। পত্রালাপেও যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট। উল্টোদিকে আবার মানববাবু বৈঠকি আড্ডায় বলতেন মার্কেজের ভারত সফরের গল্প। ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে দিল্লি সফরে এসে নাকি মন্ত্রী আমলাদের আলোচনায় মন বসেনি। তাই বেরিয়ে পড়েছিলেন একাই। তারপর খোঁজো খোঁজো রব পড়ে যায়। অনেক পরে জানা যায়, জামা মসজিদের কাছে এক জ্যোতিষীর কাছে উবু হয়ে বসে হাত দেখাচ্ছেন!

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মার্কেজপ্রীতি ও অনুবাদ নিয়েও চর্চা হয়েছে। যে পরিচালককে নিয়ে লেখা মার্কেজের বই বুদ্ধবাবু অনুবাদ করেছিলেন ‘চিলিতে গোপনে’ নামে, সেই মিগুয়েল লিতিনও বারবার কলকাতায় এসেছেন। বেশ কিছুদিন করে থাকতেন, ঘুরে বেরিয়েছেন কলকাতার অলিগলিতে। সেসব অলৌকিক স্মৃতি ডিসেম্বরের শহরে অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা। মৃত্যুর পর প্রকাশিত মার্কেজের উপন্যাস ‘আনটিল অগাস্ট’-এও আছে কলকাতার অনুষঙ্গ। মার্কেজ চর্চার এহেন বিস্তারে বাঙালির স্মৃতির রিয়ারভিউ মিররের উঠোন জুড়ে যে ছেয়ে থাকবে মাকোন্দোর অলৌকিক আলো, সেটা স্বাভাবিক। সেই দৌলতেই নস্টালজিয়ার নস্যি টেনে নেটফ্লিক্স সিরিজ দেখে যে বাঙালি মাথা নাড়বে– উঁহু, ঠিক হল না; সেটাও দস্তুর।

একে তো একটা মার্কিনি ওটিটি, তায় আবার মার্কেজ ও তাঁর স্ত্রী মার্সেদেজ মারা যাওয়ার পর এসবের তোড়জোড়। মার্কেজের ছেলে রদরিগো গার্সিয়া, যিনি এই সিরিজের এগজিকিউটিভ প্রোডিউসারও, মায়ের মৃত্যুর পর বাবা-মা কে নিয়ে এক স্মৃতিকথা লেখেন। সে বইতে তিনি নিজেই বইয়ের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠা সম্পর্কে সচেতন। লিখেছিলেন, প্রশ্ন তো উঠবেই জানি, মা-বাবা দু’জনেরই মৃত্যুর পর এ লেখা কেন? জীবৎকালে কেন লিখিনি? তাঁরা বেঁচে থাকলে অনেক কিছুই নিরপেক্ষভাবে লেখা যেত না।

একই প্রশ্ন আবার ওঠে, যখন মার্কেজের অসমাপ্ত উপন্যাস ‘আনটিল অগাস্ট’ মরণোত্তর প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাস ছাপতে মার্কেজ নিজে বারণ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে অমান্য করেই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই যুক্তি জোরালো। একদল বলবেন, ভাগ্যিস ম্যাক্স ব্রড কাফকার ইচ্ছে অমান্য করেছিলেন, তাই আজ আমরা কাফকার লেখা পড়তে পেরেছি। জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত লেখা যদি না বেরত, তাহলে কী বিপুল ক্ষতি হত সাহিত্যের! আরেকদল বলবেন, লেখকের ইচ্ছাকে মান্যতা দেওয়া উচিত। লেখক নিজে বুঝেছেন এ লেখা পাতে দেওয়ার মতো হয়নি, সেই কারণেই বারণ করেছিলেন। বিশেষ করে লেখক যখন স্বয়ং মার্কেজ, যিনি ‘স্ট্রেঞ্জ পিলগ্রিমস’ নামে এক ছোটগল্প সংকলনের ভূমিকাতেই লিখছেন, ভালো লেখক চেনার সঠিক উপায়, তার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে কত বাতিল লেখা জমেছে, তা গোনা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নোবেল পাওয়ার পরেও নিজের লেখা প্রবলভাবে কেটে চলেছেন, সেসব কাটাকুটিতে জন্ম নিচ্ছে ছবি। সঞ্চয়িতা-র ভূমিকায় লিখছেন বহু কবিতা ‘ছাপার বইয়ের প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেক দিন থেকে লজ্জা দিয়ে এসেছে’, সুতরাং, পাণ্ডুলিপির সব কিছুই যে প্রকাশযোগ্য নয়, সে তো পুরনো কাসুন্দি।

এক্ষেত্রে লেখকের তুমুল জনপ্রিয়তা মাঝে মাঝে বাদ সাধে। কারণ ধনতান্ত্রিক বিশ্বে তো বাজারমূল্যের প্রশ্নটি এইসব মরণোত্তর ধারাবাহিকতায় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। নেটফ্লিক্সের অ্যাডাপটেশনটিকেও সেই দৃষ্টিতেই বিচার করা জরুরি। এখানে শুধু এটুকুই সান্ত্বনা, যে প্রোডিউসাররা অর্থের কার্পণ্য করেননি, আর তাড়াহুড়ো করেও কাজ শেষ করেননি, তাই কাজটা ম্যাদামারা মধ্যমেধার কাজ না হয়ে, দেখার মতো যুৎসই কাজ হয়েছে।

আলোচনার শুরুতেই বলতে হয় মাধ্যমগত সীমাবদ্ধতার কথা। শুরু থেকেই কেন এ উপন্যাসকে নিয়ে সিনেমা বানানো সম্ভব নয়, তা নিয়ে পণ্ডিতরাও লিখেছেন বিস্তর, পাঠক ও দর্শকমহলেও আলোচনা হয়েছে প্রচুর। তুলনামূলক ভাবে সিরিজ যেরকম দৈর্ঘ্যের হয়, তাতে উপন্যাসকে ধরা গিয়েছে ভালো। এরকম বহুস্তরীয় উপন্যাসকে পর্দায় দেখাতে কিছু কিছু জায়গায় কাটছাঁট করতেই হত, তা এই সিরিজেও করতে হয়েছে। যে কোনও অ্যাডাপটেশনের মূলগত সমস্যা সেই বইয়ের শব্দকে দৃশ্যে রূপান্তর। পড়ার সময় মনের মধ্যে প্রত্যেকের যে নিজের নিজের মতো ছবি তৈরি করে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে, পর্দায় একবার সে ছবি দেখানো হয়ে গেলে, শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকা চিত্রকল্পের বহুত্বের সম্ভাবনা নষ্ট হয়। অনেক সময়, উপন্যাসের ক্ষমতা থাকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আগে থেকে আড়াল করে রাখার। চলচ্চিত্রায়নে তা অনেক সময় ফাঁস করা ছাড়া উপায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মেলকিয়াদিসের ভবিষ্যৎবাণী যে অজানা ভাষায় লেখা, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে অরেলিয়ানো বাবিলোনিয়া আবিষ্কার করে সংস্কৃত বলে, তা সিরিজে দেখানো লিপি দেখলে আগে থেকেই জেনে যায় দর্শক, আবার বৃদ্ধ অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যে অজানা শয়তানের ভাষায় কথা বলছিল, সেটা যে লাতিন, সিরিজে তার মুখের উচ্চারিত সংলাপে তা বোঝানো ছাড়া উপায় থাকে না।

‘নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ’ তো নিছক উপন্যাস নয়। তা মার্কেজের লেখা এক দীর্ঘ প্রেমপত্রও। সেখানে উদ্দিষ্ট প্রেমিকা সিনেমা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা। উপন্যাসের পরতে পরতে বাঁধিয়ে রাখা আছে অন্য বহু শিল্পীর ফ্রেসকো, তাঁদের কাজের ছাপ। কখনও নামের মধ্যে, কখনও ঘটনার মধ্যে, কখনও বা বর্ণনার খুঁটিনাটির বর্ণাঢ্য আয়োজনে। উইলিয়াম ফকনারের কাল্পনিক জনপদ ইয়োকনাপুতাওফা থেকে অনুপ্রাণিত মাকোন্দো, অরেলিয়ানোর দাদা হোসে আর্কাদিও মাকোন্দোর বাইরে কাটানো সময়কালে বঙ্গোপসাগরের অনুসঙ্গ বা আলেহো কার্পেন্তিয়ারের উপন্যাস ‘এল সিগলো দেহ লাস লুসেস’ (আলোকপ্রাপ্তির শতক)-এর চরিত্র বিক্তর উজেস-এর সঙ্গে তার মোলাকাতের কথা সিরিজে ধরা সম্ভব নয়। দর্শককে অন্য উপন্যাসের চরিত্রের অনুষঙ্গ বোঝানো ক্যামেরার ভাষায় কতটা কঠিন, তা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই আন্দাজ করা যায়। যেখানে অন্য সাহিত্যের অনুষঙ্গ রাখা সম্ভব হয়েছে, নির্মাতারা সেটুকু রেখেছেন।

……………………………….

নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ তো নিছক উপন্যাস নয়। তা মার্কেজের লেখা এক দীর্ঘ প্রেমপত্রও। সেখানে উদ্দিষ্ট প্রেমিকা সিনেমা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা। উপন্যাসের পরতে পরতে বাঁধিয়ে রাখা আছে অন্য বহু শিল্পীর ফ্রেসকো, তাঁদের কাজের ছাপ। কখনও নামের মধ্যে, কখনো ঘটনার মধ্যে, কখনও বা বর্ণনার খুঁটিনাটির বর্ণাঢ্য আয়োজনে।

……………………………….

যেমন বাঙালির পরিচিত এরেন্দিরা সিরিজে উপস্থিত। ‘নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ’ প্রকাশের পর মার্কেজ এরেন্দিরাকে নিয়ে একটা সম্পূর্ণ উপন্যাসিকা লেখেন। যা আবার রয় গুয়েরার নির্দেশনায় সিনেমায় রূপান্তরিত হয়। চিত্রনাট্য লিখেছিলেন মার্কেজ স্বয়ং। মার্কেজকে ক্লাসে পড়াতে গিয়ে পাঠ্যের অভাবে এই বইয়েরই অনুবাদ করেন মানববাবু, যা এখনও জনপ্রিয়। সিরিজে এরেন্দিরা আর তার ঠাকুমাকে স্পষ্টভাবেই দেখানো হয়, সেইসব চিহ্নসংকেত সহকারে যাতে কারও বুঝতে অসুবিধা না হয়, কে এই এরেন্দিরা। ‘নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ’-এর চিত্রনাট্য লিখতে গিয়ে চিত্রনাট্যকারেরা বেশ বিপাকে পড়েছিলেন। কারণ যে তৃতীয় ব্যক্তির বয়ানে আমরা উপন্যাসের কাহিনি জানতে পারি, সেখানে খুব একটা সংলাপের প্রাধান্য নেই। সিরিজ নির্মাণের সময়ে এ সংকট কাটাতে তাঁরা সংলাপ রেখেছেন অল্প।

অন্য আরেকটা অসুবিধা ছিল চক্রাকার সময়ের আবর্ত। সিরিজে সেটা অতিক্রম করতে ধারাবাহিক কালানুক্রমিকতা অনুসরণ করা হয়েছে মূল কাহিনির পরম্পরা বজায় রাখতে। উল্টোদিকে, উপন্যাসে বর্ণিত সময়াবর্তের ইঙ্গিত দিতে উপন্যাসের বিখ্যাত প্রথম বাক্য উচ্চারণের আগেই অন্তিমপর্বটি দেখিয়ে দেওয়া হয়। উপন্যাসের প্রথম বাক্যের মতোই সিরিজের শুরুর দৃশ্যটিও মনে গেঁথে যায়। দৃশ্যটি সিরিজের জন্য অপূর্ব এক আবহ রচনা করে।

যে জরুরি বিষয়টা এই উপন্যাসের কালচেতনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত, তা সমসাময়িকতা। ১৯৬৭ সালে এ উপন্যাস প্রথম লেখা হয়, ১৯৭০ সালে গ্রেগরি রাবাসা এর ইংরেজি অনুবাদ করেন, ১৯৮২ সালে মার্কেজ নোবেল পুরস্কার পান। সেসময়ের তুলনায় পৃথিবী অনেক পাল্টেছে। লিঙ্গ রাজনীতির ভাষ্য, বয়ান ও সচেতনতা তৈরি হয়েছে। নারী-চরিত্রের চিত্রায়ণে মার্কেজ বরাবরই অনন্য। উরসুলা ও পিলার তেরনেরা স্বমহিমায় ভাস্বর। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের নারীচরিত্ররাও যথেষ্ট চর্চিত। মার্কেজের নিজের জীবনে তাঁর স্ত্রী মার্সেদেস-এর প্রভাব কতখানি, তা বলার আজ অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তা হলেও উপন্যাস পড়তে পড়তে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আজকের পাঠক হোঁচট খাবে। অন্তত একটা উল্লেখ করাই যায়– শৈশব অনুত্তীর্ণ রেমেরিওস-এর প্রতি অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার আকর্ষণ। এ বিষয়ের সপক্ষে যে যুক্তিগুলো ওঠে, সেখানে বলা হয় শৈশব একটা সাংকেতিক রূপক। অনভিজ্ঞতার ও নিষ্পাপ পবিত্রতার প্রতিভূ রেমেরিওসকে ভালোবেসে অরেলিয়ানো যে পাপ করেছিল, কিয়দাংশে তার পোয়েটিক জাস্টিস দিতেই যেন মার্কেজকে রেমেরিওসকে আকস্মিক মেরে ফেলতে হয়। কিন্তু পাল্টে যাওয়া সময়ের দাবি মেনেই নির্মাতারা বেশ কিছু অংশ দর্শকদের ব্যাখ্যার হাতে ছাড়তে চাননি। নজরে রেখেছেন, বিয়ের আগে রেমেরিওস যেন প্রাপ্তবয়স্ক হয়। পেডোফিলিয়া নিয়ে আজ সোশাল মিডিয়ায় চর্চা বিপুল– স্ট্যানলি কিউব্রিক থেকে রোমান পোলানস্কির মতো ডাকসাইটে পরিচালকদের নাম যেখানে প্রায় ধুলোয় মিশে যায় তাঁদের দানবীয় প্রতিভা সত্ত্বেও, সেখানে সিরিজ নির্মাতারা সচেতন থেকেছেন অনেক ছোট ছোট বিষয়ে। যেমন, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া যখন ইজ্জতের খাতিরে প্রুদেন্সিও আগিলারকে খুন করে, তখন ঘরে ফিরে এসে উরসুলার যৌনকবচ খুলতে খুলতে বলেছিল, ‘‘যদি ইগুয়ানা জন্মায়, তাহলে আমরা ইগুয়ানাই বড় করব, কিন্তু এই শহরে আর ‘তোমার’ জন্য যেন কোনও খুন না হয়।’’ সিরিজে দোষের পাল্লা একা উরসুলার ওপর না চাপিয়ে বলা হয়েছে, ‘আমাদের’ জন্য কাউকে খুন হতে না হয়।

………………………………………

আপনার ব্যক্তিগত বয়কটের কারণ কি নিছকই সেন্টিমেন্ট? সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘কলেরার দিনগুলিতে প্রেম’। সে বই মার্কেজের অনুবাদ নয়। শুরুতেই লিখেছিলেন, মার্কেজের উপন্যাসের সঙ্গে সন্দীপনের বইয়ের কোনও মিল নেই, কিন্তু একই নামে যেমন দু’জন মানুষ থাকে তেমনই একই নামে দুটো বই থাক না! এঁড়ে তক্কো হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই বলি, মার্কেজ পড়েছেন বলে কি সন্দীপন পড়বেন না?

………………………………………

এ সিরিজের সবচেয়ে ভালো বিষয়, লেখক এবং পরিচালকদের মধ্যে একঝাঁক প্রতিভাবান মহিলার উপস্থিতি। আসল উপন্যাসের স্বাদ নষ্ট না করে কীভাবে এত জটিল উপন্যাসের দৃশ্যায়ণ করা যায়, তার সুন্দর উদাহরণ গোটা সিরিজটা। যে যে দৃশ্যে নজর কাড়ে, তার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় একটানা একটাই শটে মাকোন্দো গ্রামের সৌন্দর্যকে দেখানো, হোসে আর্কাদিওর মৃত্যুর পর যে অনন্ত আয়নার দরজা বেয়ে সে চলে যায় অন্য দুনিয়ায়, সে দৃশ্যের কল্পনা খুবই সুন্দর। হোসে আর্কাদিও এবং উরসুলার কম বয়স ও বেশি বয়সের জন্য আলাদা আলাদা অভিনেতা নেওয়ার জন্য কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করলেও বয়স্ক উরসুলা ও আর্কাদিওর চরিত্রে দিয়েগো ভাস্কেজ ও মারলেদা সোতোর অভিনয় মনে দাগ কাটে।

পরিশেষে বলি, বাঙালি দর্শকের মন খুঁতখুঁত করা স্বাভাবিক। সিরিজ দেখার পরেও অনেকেরই বক্তব্য, সবই আছে, কিন্তু তাও যেন প্রাণ নেই। কী নেই ঠিক বলা না গেলেও, এই নেই-টাই নির্ঘাত সত্য ভাবাটাও মিথ্যে নয়। এতদিনের লাতিন আমেরিকা চর্চায় বাঙালি মননে লাতিন আমেরিকা এক নিজস্ব চিত্রকল্প রচনা করেছে। কাব্য-সাহিত্য-সিনেমা-বিদ্রোহ-প্রেম মিলিয়ে সে মহাদেশ যেন ধূমায়িত চৈতন্যের কুয়াশায় জেগে থাকা এক সুদূরপরাহত দ্বীপ। যাঁরা রাবাসার ইংরেজি অনুবাদ পড়েননি, তাঁরা তরুণ ঘটকের চমৎকার অনুবাদে ‘নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ’ পড়েছেন। ওপার বাংলার মানুষ হয়তো জি এইচ হাবীব এর অনুবাদ পড়ে থাকবেন। এতদিন উপন্যাসযাপনে মনে মনে অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, উরসুলা, মেলকিয়াদিস, পিলার তেরনেরা প্রমুখ চরিত্রের যেসব বিচিত্র ছবি আঁকা ছিল পাঠকের মানসপটে, যে মাকোন্দো রচিত হয়েছিল অদ্ভুত কল্পনাসৌকর্যে, সেই মনের নন্দনকাননে এ সিরিজকে মনে হতেই পারে এক দুরাচার দৈত্য! মূল উপন্যাসের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে অনেকেই ভেবে ফেলেছে যে, তারা এ সিরিজটা দেখবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে এটাও বলব, আপনার ব্যক্তিগত বয়কটের কারণ কি নিছকই সেন্টিমেন্ট? সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘কলেরার দিনগুলিতে প্রেম’। সে বই মার্কেজের অনুবাদ নয়। শুরুতেই লিখেছিলেন, মার্কেজের উপন্যাসের সঙ্গে সন্দীপনের বইয়ের কোনও মিল নেই, কিন্তু একই নামে যেমন দু’জন মানুষ থাকে, তেমনই একই নামে দুটো বই থাক না! এঁড়ে তক্কো হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই বলি, মার্কেজ পড়েছেন বলে কি সন্দীপন পড়বেন না?

…………………………………………

আরও পড়ুন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখা: মার্কেজের শেষ আলো

…………………………………………

এ লেখায় সব মিল অমিল ধরা গেল না। বইটা আরেকবার পড়ুন। তারপর সিরিজটাও দেখুন। দেখুন না, আপনার চোখে অন্য কিছু ধরা পড়ছে কি না! অন্তত গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোই হল না হয়! দেখার সৌজন্যে আরেকবার অন্তত ফিরে পড়া হবে এই আশ্চর্য কুহকী উপন্যাস! আরেকবার হবে মার্কেজযাপন। সিরিজ দেখে আফসোস থাকলেও, ফিরে পড়ার আনন্দও তো নিছক কম নয়!

মাঝে সিরিজের কিছু দৃশ্য যদি ভালো লেগে যায়, সেই পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনাই বা মন্দ কী?

……………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved