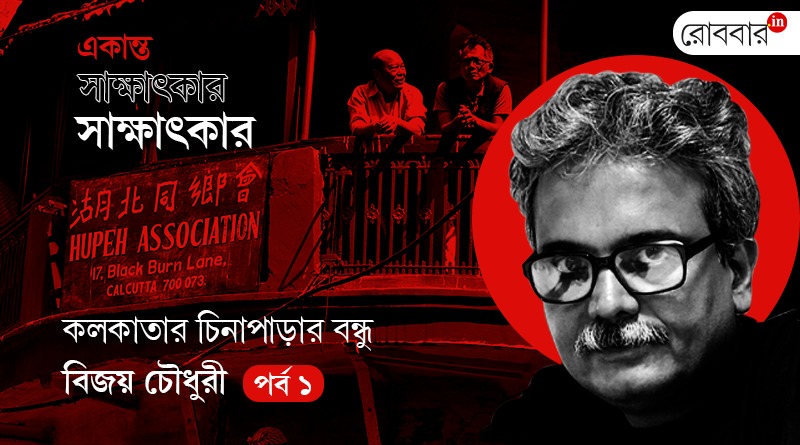

১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হল ‘চাইনিজ নিউ ইয়ার’। এই কলকাতায় ট্যাংরা-টেরিটি বাজারের এদিক-সেদিকে ছড়িয়ে রয়েছেন প্রচুর চিনা পরিবার। তাঁদের আমরা তেমন করে চিনে উঠতে পারিনি। কেউ কেউ এই অচেনার পাঁচিল ভেঙেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন– ফোটোগ্রাফার বিজয় চৌধুরী। প্রায় ২০ বছর নিরন্তর চিনাপাড়ায় যাতায়াত, ছবি তোলা, আড্ডা, মিলেমিশে খাওয়াদাওয়ায় তিনি হয়ে উঠেছেন সে পাড়ারই আত্মজন। চিনেপাড়ার জীবন রইল ‘রোববার.ইন’-এ, বিজয় চৌধুরীর ভাষ্যে। তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিলেন সম্বিত বসু।

বিজয়দা, তোমার তোলা ছবি, চিনেপাড়া– এসব নিয়ে তো কথা হবেই, আগে বলো, তোমার ছোটবেলাটা কেমন ছিল?

খুব ছোটবেলায় হাওড়া, সালকিয়ায় থাকতাম। বাংলাদেশ থেকে আসা এক নামী ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র দণ্ডর বাড়িতেই বাবা-মা থাকতেন ভাড়া। কালীবাবুর বাজারেরও গল্প শুনেছি মায়ের মুখে। আমার স্মৃতি নেই। এসে পড়েছিলাম কোন্নগরে, নবগ্রামে। মামাবাড়ি এদিকেই। বাবা-মা মামাবাড়ির কাছে একটা ভাড়া নিয়ে সংসার শুরু করলেন। পরে, এই কোন্নগরেই বাড়ি করেন বাবা। একদিন দেখি, বাবা-মা পোঁটলা-পুঁটলি, আসবাবপত্র নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন নতুন বাড়ির দিকে, বললেন আসতে তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু আমার একেবারে হাপুস নয়নে কান্না। কোনওভাবেই সেই ভাড়াবাড়ি যে ছেড়ে যেতে হবে, কস্মিনকালেও তো ভাবতে পারিনি। আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাড়াবাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পাড়ার লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল আমাকে দেখতে।

ওই এলাকা– বাঁশঝাড়, আমবাগান, ধানখেত, ডোবা ও পুকুরে ভরা। পুজোর সময়ে প্রতিমা ভাসান হয়ে গেলে, সেই প্যান্ডেলে প্রোজেক্টর ভাড়া করে সিনেমা দেখানো হত। ঘ্যারঘ্যার করে আওয়াজ হত। প্রোজেক্টার যে চালাত, তাকে মনে হত ভগবান। কী করে করছে এটা, এই সিনেম্যাজিক, দেখার জন্য তারই পিছনে কচিকাঁচার দল গিয়ে হাজির হতাম। মাঝেমধ্যে মারপিটের ছবি দেখাত। আমরা তখন সামনে বসে গিলতাম। একবার একটু দূরের ক্লাবে, ভালো সিনেমা দেখাবে খবর পেলাম। দলবেঁধে গেলাম সেখানে। সেই সিনেমায় দেখি সেই চেনা বাঁশঝাড়, পুকুর, এক বুড়ি, সেই আমাদের স্টিম ইঞ্জিনের ট্রেন দেখা– ধুস! উঠে গেলাম সবাই। পরে বড় হয়ে ‘পথের পাঁচালী’ দেখতে গিয়ে বুঝেছিলাম, এই ছবিটাই ছোটবেলায় সেই ক্লাবের তরফে দেখানো হয়েছিল।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

টি বোর্ড ধরে সেন্ট্রালের দিকে গেলে ডানদিক-বাঁদিকে গলি-ঘুপচির মধ্যে যে চাইনিজ বসতি লুকিয়ে, এটা বোঝাই যায় না বাইরে থেকে! প্রথমে দেখতাম ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কোনওভাবেই আমাকে খুলে বলছে না কিছু। কিন্তু ছবি তুলতে থাকলাম। এই নতুন খুঁজে পাওয়া জগৎটার প্রতি একটা নেশা ধরে গেল। ভালো লেগে যাওয়ার একটা ভূমিকা ছিল অবশ্য। অনেক আগে, সিকিমে লামাদের ওপরও কাজ করেছিলাম। ছিলাম খুব দুর্গম একটা জায়গায়। পাইস হোটেলে, লামাদের বাড়িতে কখনও।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

তুমি ফোটোগ্রাফির দিকে এলে কী করে? আর্ট কলেজে পড়েছিলে?

হ্যাঁ, পড়াশোনায় তো ভালো ছিলাম না, চেষ্টা করেছিলাম কাটিয়ে দিতে ব্যাপারটা। আমার বাবাও রেজাল্ট খারাপ করলে কিছু বলতেন না, মা রেগে যেতেন। সেই সময় বাবা বলতেন, ‘চ, মাছ ধরা শেখাই।’ কেঁচো কিংবা ছোট মাছের টোপে কী করে বড় মাছ ধরা যাবে, সেসব দেখাতেন। আমাদের এই পাড়াতেই এক ছেলে, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পঙ্কজ, বছর দুয়েকের বড়, তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। সে পড়ছিল তালতলার কাছে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। একদিন বলল, ‘চল, আমার সঙ্গে কলকাতায়। নানা জায়গায় বসব। ছবি আঁকব।’ আমি রাজি ছিলাম না, কিন্তু দেখলাম, কলকাতায় যেতে পারব। আর তাছাড়া না গেলে ঘুরে বেড়ানো আর বন্ধুত্বর জুটিটা ভেঙে যাবে। তাই গেলাম।

কোথায় কোথায় ছবি আঁকতে?

কখনও কোনও খাটালে, কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায়, গলিপথে বা আউটট্রাম ঘাটে। মিউজিয়ামের স্টাডি করত পঙ্কজদা। সেখানে গিয়ে আমার খুব আনন্দ হল। একসঙ্গে ছেলেমেয়েদের গ্রুপ। এ-ওর থেকে টিফিন খাচ্ছে। ছবি আঁকছে। আড্ডা মারছে। তারাই আমাকে জোরজার করল, ‘আরে আঁকো না, এবার চান্স পাবে না তো পরের বার পেয়ে যাবে!’ আমিও লেগে পড়লাম। তখন যদিও নবগ্রাম স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছি ১২ ক্লাসে। সেসময় একজন বুদ্ধি দিল– ‘ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে, নাইটে পরীক্ষা দে। ভালো শিক্ষকরা আছেন। প্র্যাকটিসও হবে।’ নাইটে আমিই সবথেকে জুনিয়র। তালতলার খুব পুরনো ভাঙাচোরা বিল্ডিং। বিকাশ ভট্টাচার্য, রবীন মণ্ডল, শুভাপ্রসন্ন, মানিক তালুকদার– সব এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। এখন কলেজটা দমদমে চলে গিয়েছে। লাইভ ড্রয়িং, ফলিয়েজ, ড্র্যাপারি দিয়ে ভ্যাট সিক্সটি নাইনের বোতল আঁকা, কেউ একটা বসে আছে বা মূর্তির পোর্ট্রেট– দারুণ লাগছে! তারপরই গভর্নমেন্ট কলেজে চান্স পেয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে কাঠের সিঁড়ি, ইংরেজ আমলের লাল ইটের বিশাল বিল্ডিং, কী বড় বড় সব ঘর। যেন অন্য এক জগৎ!

সেখান থেকেই ছবি তোলার দিকে আগ্রহ বাড়ল?

ঠিক তা না। একদিন বাবাকে এসে এক ভদ্রলোক বললেন, সাইনবোর্ড লিখে কিন্তু আজকাল অনেক রোজগারপাতি হচ্ছে। আমাকে বলল, কমার্শিয়াল আর্ট নিয়ে পড়তে। কিন্তু দেখলাম, সেসব আমার পোষাচ্ছে না। ড্রয়িংও করতে থাকলাম। একটু পয়সাকড়িও লাগছে। রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে, ‘আর্যোদয়’ বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে ফ্রিলান্স করতে লাগলাম। কলেজে আমাদের ভিস্যুয়াল আর্ট বা কমার্শিয়াল বিভাগে ‘ফোটোগ্রাফি’ বলে একটা সাবজেক্ট ছিল। সেটা আমার দিব্যি লেগে গেল। ঘুরে বেড়াও, ছবি তোলো। প্রথম এগজিবিশনে আমি কী করে যেন পুরস্কারও পেয়ে গেলাম! কলেজের এক সিনিয়র, ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার, আমাকে একদিন বলল, ‘চল পুরুলিয়ায়, ছবি তুলবি।’ সেই ’৮৩-’৮৪ সাল। ছবি বেরল ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এ। কিন্তু এ-ও বুঝলাম, শুধু ফোটোগ্রাফি করে টাকাপয়সা জুটবে না। ফলে ডিজাইন এবং ফোটোগ্রাফি– এই হল আমার কাজ আর আগ্রহের জায়গা। নানা খুচরো ডিজাইনের কাজ করে কাটছিল। আর মনে মনে ভাবছিলাম, যদি প্রেস ফোটোগ্রাফার হতে পারি!

পারলে?

হ্যাঁ, তাও সটান মুম্বইতে। ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’য়। ফোটোগ্রাফার কাম ইলাসট্রেটর। প্রীতীশ নন্দী আমাকে ডিরেক্ট রিক্রুট করলেন। আমার এক সোলো ড্রয়িং এগজিবিশন দেখেই। কিন্তু মুম্বই আমার পোষাল না। মুম্বইয়ের ম্যাজিক হয়তো আছে, কিন্তু নানা কারণে হল না। আমি হয়তো চার ঘণ্টার জন্য কোনও একটা ছবির জন্য দাঁড়িয়ে আছি, কাগজের দাবি। কিন্তু রাস্তাঘাটে এমন অনেক ছবি আমি চলে যেতে দেখছি। ছেড়ে দিলাম চাকরি। কিন্তু মুম্বই আমার চোখ খুলে দিল। টাটার ‘পিরামল গ্যালারি’তে যেতাম, যেটা শুধু ফোটোগ্রাফির জন্যই ডেডিকেটেড। গ্যালারির অধিকর্তা প্রফুল্ল সি প্যাটেল বলেছিলেন, হুসেন চেয়েছিলেন ওঁর পেইন্টিংয়ের এগজিবিশন করবেন এখানে। তিনি রাজি হননি। শুধুই ফোটোগ্রাফির এগজিবিশন করবেন জানিয়েছিলেন। অবশেষে এসে পড়লাম কলকাতায়। যে কলকাতাকে হরদম গালিগালাজ করি, সেই কলকাতাই দেখলাম ফোটোগ্রাফির সোনার খনি!

এই কলকাতায় এসেই কি চিনেপাড়াকে আবিষ্কার করলে?

হ্যাঁ। ’৯০ সালে ৫০০০ টাকার বেতনের কাজ ছেড়ে এই কলকাতায় এলাম ২৫০ টাকা বেতনের কাজে। নানা এয়ারলাইন্সের ম্যাগাজিন আমি কিনতাম ফুটপাথ থেকে। ‘জেট এয়ারলাইন্স’ কিংবা ‘নমস্কার’ হবে– ঠিক মনে পড়ছে না এখন। ওদের থেকেই একটা কাজের অফার পেলাম। সেই কাজ ছিল কলকাতার চিনাবাজারের ছবি তোলার কাজ। এক জার্নালিস্ট লিখবেন। আর ট্যাংরা, টেরেটি বাজারের ছবি তুলতে হবে আমাকে। এই ছবি তুলতে তুলতেই বুঝলাম, এই এক আশ্চর্য কলকাতা, যে কলকাতা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে। যাকে আমি কখনও ছানবিন করে দেখিইনি। টি বোর্ড ধরে সেন্ট্রালের দিকে গেলে ডানদিক-বাঁদিকে গলি-ঘুপচির মধ্যে যে চাইনিজ বসতি লুকিয়ে, এটা বোঝাই যায় না বাইরে থেকে! প্রথমে দেখতাম ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কোনওভাবেই আমাকে খুলে বলছে না কিছু। কিন্তু ছবি তুলতে থাকলাম। এই নতুন খুঁজে পাওয়া জগৎটার প্রতি একটা নেশা ধরে গেল। ভালো লেগে যাওয়ার একটা ভূমিকা ছিল অবশ্য। অনেক আগে, সিকিমে লামাদের ওপরও কাজ করেছিলাম। ছিলাম খুব দুর্গম একটা জায়গায়। পাইস হোটেলে, লামাদের বাড়িতে কখনও। ওদের হরফ, খাবার, সংস্কৃতি খুব ভালো লেগেছিল। চিনাদের সঙ্গে ওদের অনেক জায়গায় মিল। আমি এই সমতলে, খাস কলকাতায়, ভালো লাগার জায়গা খুঁজে পেলাম। একটু একটু করে বন্ধুত্বও হল। তবে প্রাথমিক জট ছাড়াতে তিন-চার বছর কেটে গিয়েছিল।

বন্ধুত্বটা প্রথম হল কী করে? কী করে কথা হল?

একদিন দুম করেই, বুঝলে– হ-ঠা-ৎ-ই। একটা ছেলে, পরে নাম জানতে পারি, জো, দিব্যি স্মার্ট, চাইনিজ, বলল, ‘তোমার নাম কী? তোমাকে আমি প্রায়ই দেখি, কী করো তুমি? প্রেসে?’ আমি বললাম, ‘ফ্রিলান্স করি, এখানকার খাওয়া-দাওয়া তো ভালো লাগেই, এই যে অ্যাম্বিয়েন্স, এটাও। কলকাতার মধ্যে ছোট্ট চায়নার টুকরো, দারুণ লাগে।’ টেরেটি বাজারেই হয়েছিল এই কথা। ও যদিও খাবার বিক্রি করতে আসত না, এমনিই আসত। আগে কানাডায় সার্ভিস করত ও। কানাডা ভালো লাগেনি। আমাকে বলেছিল কানাডাকে ওর মনে হয়েছিল ভীষণ যান্ত্রিক– টাকা কামানোর জন্য লোকে দৌড়দৌড়ি করছে। তাই ফিরে এসেছে। আমিও এদিকে নিজের গল্প বললাম। মুম্বইয়ের। মুম্বই থেকে এই কলকাতায় এসে পড়ার কারণও তো একই। ফলে বন্ধুত্বটা জমে গেল! কলকাতার এক বাঙালির আর এই কলকাতার এক চাইনিজের। এই-ই সূত্রপাত বলতে পারো। বউবাজারে আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেছিল। প্রায়শই এটা-ওটা খেয়ে বেড়াতাম আমরা। ওর বাবা-মা দু’জনেই মারা গিয়েছিল। জানিয়েছিল, ওর বাবা ছিল জুয়াড়ি। প্রচুর ব্যাঙ্ক লোন ছিল। খুব ছোটবেলায় ওর বাবা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। একদিন ওদেরই এক চাইনিজ প্রতিবেশী এসে খবর দেয়, ওর বাবা মারা গেছে। জো বলেছিল, ‘‘বাবার মৃত্যুর খবরে মাকে কাঁদতে দেখেছি, কিন্তু জানো বিজয়, আমি কাঁদতে পারিনি। ‘বাবা’ ব্যাপারটা কেমন, আমি জানি না। খুব ছোটবেলায় কয়েক দিন দেখেছিলাম, এইটুকু। আমার কোনও দুঃখ হচ্ছে না বিজয়।’’

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

দেখি, ওয়াং টুং স্যান্ডো গেঞ্জি-হাফপ্যান্ট পরে, একটা জুতো রিপেয়ার করছে। দেখে মনে হবে, মালিক না, যেন কর্মচারী। জিগ্যেস করলাম, ‘কত পাবে?’ বলল, ‘বিশ রুপিয়া মিলেগা’। বললাম, ‘‘২০ টাকা! ২০ টাকার জন্য এমন করছ? তোমার দু’ছেলের ফ্ল্যাট আছে কলকাতায়, দু’ কোটি ভ্যালুয়েশন!’’ বড়ছেলে সাংহাই কর্পোরেটের টপ বস, আরেক ছেলে সিএ। ও আমাকে বলল, ‘অ্যায়সা করনেসে হোগা? ইয়ে যো কাস্টমার আয়া, হামারা পাস জুতা লিয়া। ডিফেক্ট মিলা। আগর হাম ঠিক নেহি করেগা তো ওউ দুসরা দুকানমে চলা যায়েগা।’ কোনও বাঙালি ব্যবসায়ী এমন ভাবতে পারবে?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

কী অদ্ভুত জীবন! জো-এর মাধ্যমেই কি চিনেপাড়ায় আরও ঢুকে পড়লে?

চিনেপাড়ায় অনেকেই দেখেছে আমাকে আর জো-কে। জো-এর বেশ কিছু বন্ধুর সঙ্গেও আমার মিলমিশ হতে শুরু করল। চাইনিজদের ব্যাপার হচ্ছে, ওদেরই কেউ যদি নিয়ে যায় কোনও উৎসবে, বা পার্টিতে, তাহলে ওরা খুব বিশ্বাস করে। আমিও তাই যেখানে-সেখানে ঢুকে পড়লাম। আবার আমি কোনও গোলমাল ঘটালে জো-কেই ধরবে কিন্তু! দেখলাম, ওদের মধ্যেও রয়েছে নানা দলে ভাগ হয়ে যাওয়া, সম্পর্ক, প্রেম, ভালবাসা, দাগা খাওয়া। অথচ আমি, এভাবে কখনও দেখিনি। এখন যে খুব ছবি তুলতে যাই, তা না। এখন মিশে গিয়েছি। সবথেকে আশ্চর্য লাগে, ওদের প্রতিটা চরিত্রের পিছনে রয়েছে এক একটা করে গল্প। যে গল্পগুলোকে জানতে, পড়তে, আমার ভালো লাগছিল খুব। একটা ইতিহাস আর লড়াই ঢুকে পড়েছে যেন। ওদের সঙ্গে থেকে আমি একটা জিনিস শিখেছি, না, কোনও চাইনিজ রান্না নয়, তা একটা জীবনবোধ। কোনও পরিস্থিতিতেই তুমি ভেঙে পড়ো না। কোনও পরিস্থিতিতেই অধৈর্য হয়ে পড়ো না তুমি। মরতে মরতে যে মানুষ বাঁচতে পারে, আমি শিখেছি ওদের দেখে।

চাইনিজদের তো খাবার দোকান ছাড়াও কিছু জুতোর দোকানও ছিল। তোমার সেখানে যাতায়াত ছিল?

হ্যাঁ। চিৎপুর রোডে এক চিনা জুতোর দোকানে গিয়েছি বহুবার। ভদ্রলোকের নাম ওয়াং টুং। একসময় সে দোকানে ১৪ জন একসঙ্গে থাকতেন। চাইনিজদের দোকানের একটা কায়দা হল, সামনে দোকান। পিছনে ছোট্ট জায়গা বাথরুমের। আর ফ্যামিলির জায়গা। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটেও দেখতে পারবে এমন। তো দেখি, ওয়াং টুং স্যান্ডো গেঞ্জি-হাফপ্যান্ট পরে, একটা জুতো রিপেয়ার করছে। দেখে মনে হবে, মালিক না, যেন কর্মচারী। জিগ্যেস করলাম, ‘কত পাবে?’ বলল, ‘বিশ রুপিয়া মিলেগা’। বললাম, ‘‘২০ টাকা! ২০ টাকার জন্য এমন করছ? তোমার দু’ছেলের ফ্ল্যাট আছে কলকাতায়, দু’ কোটি ভ্যালুয়েশন!’’ বড়ছেলে সাংহাই কর্পোরেটের টপ বস, আরেক ছেলে সিএ। ও আমাকে বলল, ‘অ্যায়সা করনেসে হোগা? ইয়ে যো কাস্টমার আয়া, হামারা পাস জুতা লিয়া। ডিফেক্ট মিলা। আগর হাম ঠিক নেহি করেগা তো ওউ দুসরা দুকানমে চলা যায়েগা।’ কোনও বাঙালি ব্যবসায়ী এমন ভাবতে পারবে?

তুমি এই জুতোর হিসেবের কথা বললে বলে মনে পড়ল, টেরেটি বাজারে অ্যাবাকাসে এক ভদ্রমহিলা হিসেব করতেন না?

সেটা তো স্ট্রেলা চেন্! প্যাথেটিক! ওর দোকানটা মিউজিয়াম। আমাদের কোনও ইতিহাসবোধ নেই, তাই ওঁর দোকানটা রক্ষা করলাম না। ওঁর দোকানে ঢুকলে মনে হত, ১০০ বছরের পুরনো কোনও দোকানে ঢুকেছ। ওঁর বাবা ৮০ বছর বয়সেও ওখানে চা বানিয়ে বিক্রি করতেন। পুরনো সেই চেয়ারগুলোও সেখানে ছিল। ছিল অজস্র ছবি, চিনা জিনিসপত্র।

স্ট্রেলা চেন্-এর সেই দোকানটার এখন কী অবস্থা? বন্ধ?

সেটা তো একটা ফার্নিচারের দোকান হয়ে গেছে। ছবি বলো, জিনিসপত্র বলো সব গেছে! কিন্তু জানো, ওঁর ভাইরা, আমেরিকায় থাকত। প্রায়ই ওঁকে বলত, ‘চলে আসছ না কেন আমেরিকায়?’ স্ট্রেলা কি বলতেন জানো?

কী?

স্ট্রেলা রেগে যেতেন। বলতেন, ‘কেন যাব? এই কলকাতায় আমার বড় হওয়া। এই কলকাতাই আমার সব।’ বিয়ে করেননি স্ট্রেলা। মারা গেলেন কলকাতাতেই। ফোন এসেছিল সে ঘটনার খবর জানিয়ে। গিয়েওছিলাম। সিরিটি শ্মশানে ওঁকে পোড়ানো হল। কলকাতাকে এই আশ্চর্য ভালোবাসার ইতিহাস পুড়ে গেল সেইদিন।

(চলবে)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved