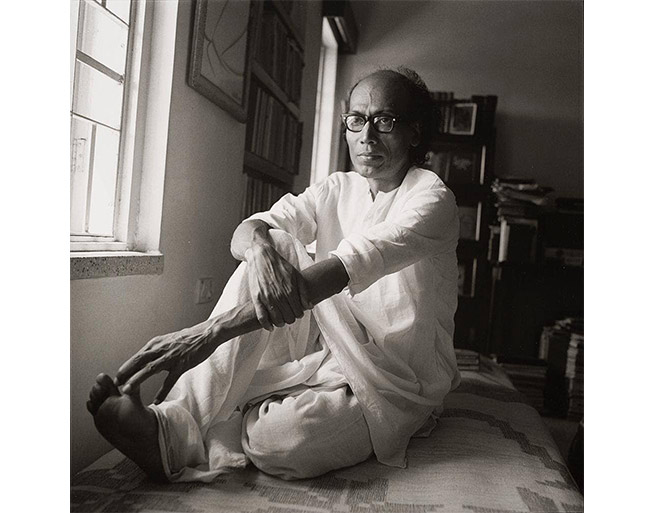

ঘূর্ণিঝড়টার নাম ‘দানা’ না ‘ডানা’ এখন আর মনে পড়ছে না। কিন্তু সে-ঝড়ের ল্যান্ডফল হওয়ার কয়েক দিন আগে যখন তুলকালাম বাংলা মিডিয়া, তখনই শিবাজীদাকে ফোন করেছিলাম। সন্ধেবেলা একা থাকলে গান-বাজনা শোনেন বলেই জানি। তবে সে-দিন নিশ্চিত ইউটিউবে আমেরিকার নির্বাচনী সংবাদ শুনছিলেন। কিন্তু রোববার.ইন-এর হয়ে ফোন করতে হঠাৎই নিজের মহাদেশে, থুড়ি ১৮/৫৩ ডোভার লেনে ফিরে এসে বললেন– কিন্তু কাল-পরশু তো পৃথিবী ধ্বংসই হয়ে যাবে, তাহলে আর সাক্ষাৎকার নিয়ে কী হবে! আমরা যারা শিবাজীদার মানসস্থানাঙ্ক খানিকটা হলেও জানি বলে মনে করি, তারা বুঝে গেলাম, ‘পক্ষীরাজ যদি হবে, তাহলে ন্যাজ নেই কেন?’ জাতীয় যুক্তি বেরুতে শুরু করেছে মানে খুব একটা আপত্তি নেই কথাবার্তা বলতে। সুতরাং শনি-রবি দু’-দিন বিকেল-সন্ধে জুড়ে চলল তুমুল কথাবার্তা, তর্ক-বিতর্ক, খুনসুটি আর খাওয়া-দাওয়া। সেইসব বাখোয়াজির লিখিত রূপ রইল রোববার.ইনের পাঠকের জন্য। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭০তম জন্মদিন আর কী ভাবেই-বা উদ্যাপন করা যায়! আজ প্রথম পর্ব

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অভীক মজুমদার ও শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রাফিক্স অর্ঘ্য চৌধুরী

অভীক মজুমদার। এই বৈঠকটার নাম দেওয়া যেতে পারে: ‘শিবাজীদা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’। যাই হোক, প্রশ্নে আসি। আপনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে পড়তে এলেন কবে, এর আগের পড়াশোনা কোথায়?

১৯৭৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে গণিতে স্নাতক হলাম। তারপরে পরিবারের অর্থনৈতিক সংকটে আমার পক্ষে আর এগনো সম্ভব হল না। অঙ্কের টিউশনি করতে হত। এই করতে-করতে চারটে বছর কেটে গেল। ১৯৮০ সালে, আমার এক বন্ধু, যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনও একটা বিভাগে পড়ত, বলল, যাদবপুরের আর্টস ফ্যাকাল্টিতে একটা বিভাগ আছে, সেখানে বিএসসি-বিকম-এর ছেলেমেয়েদেরও নেয়। ওকে বললাম ফর্ম নিয়ে আসতে, সে নিয়েও এল। যেহেতু চার বছর শিক্ষাপ্রাঙ্গণ থেকে দূরে ছিলাম, তাই উচ্চশিক্ষার জগৎটা আমার কাছে ‘বিদেশ’ ছিল, ত্রাসের বিষয় ছিল। আজও সেই ত্রাস ঘোচেনি। মনে আছে, ফর্ম জমা দিতে গিয়ে চারপাশে যার পানে তাকাই দেখি কী বুদ্ধির ছাপ, কত মেধা, কত প্রাণ, কত জ্ঞান! এদের পাশে আমি তো কীটস্য কীট! তবুও ভরসা করে দরখাস্ত পেশ করলাম। এরপর ডাকে ইন্টারভিউয়ের কল এল। তখন নিয়ম ছিল অন্য ফ্যাকাল্টি থেকে যারা আসবে, তাদের চারটে পরীক্ষা দিতে হবে। লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার হবে। আমরা সে-বছর দু’জন বাইরের প্রার্থী ছিলাম। আমি আর সৌমিত্র দাশ। সে কমার্স থেকে এসেছিল, আমি সায়েন্স থেকে। ইন্টারভিউ নিলেন সুবীর রায়চৌধুরী ও অমিয় দেব। আমি পরীক্ষায় কোথাও একটা লিখেছিলাম সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন– বাংলা পপ সাহিত্যের জনক শরৎচন্দ্র। সুবীরবাবু সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘তুমি কী মনে করো, হ্যাঁ? শরৎচন্দ্র বড় না সন্দীপন বড়?’ আমি বললাম, ‘আমি কিছুই মনে করি না, এই কথাটা শুনেছিলাম তাই লিখে দিয়েছি।’ সুবীরবাবু একটু খুঁচিয়ে তুলছিলেন, তাই অমিয়বাবু শান্তির বারি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আধঘণ্টা এই নিয়ে কথাবার্তার পর আমি ভাবলাম– ধুত্তেরি, এখানে থাকাও যা, না-থাকাও তা! শেষে বেরনোর আগে অমিয় দেব বললেন, একটা পরামর্শ দিই তোমাকে। এই বিভাগে ভর্তি হয়ো না। এখান থেকে বেরিয়ে কোনও চাকরি পাবে না, ভবিষ্যৎ ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি বললাম, আমি যদি পড়তে চাই শুধু পড়ার আনন্দে, তাহলে কি আপনার আপত্তি আছে? তখন বললেন, তোমাকে ছাত্র হিসেবে পেলে আমরা খুশিই হব, তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কি না, তাই জানাচ্ছি। যাই হোক, অমুক তারিখে টাকা দিয়ে ভরতি হয়ে যাও। কিন্তু ‘অরবিন্দ ভবনে’ গিয়ে শুনলাম আমার ভর্তি হওয়া হবে না। আমাকে জিজ্ঞেস করা হল, ‘চার বছর কোথায় ছিলে? জেলে ছিলে কি না তা তো আমাদের জানতে হবে!’ আমি যে ভালো ছেলে, তা কী করে প্রমাণ করব? ভরতি করানোর দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি বললেন, ‘সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়ে এসো।’ সেন্ট জেভিয়ার্সে তখন ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন ফাদার হুয়ার্ট। তিনি এক অবিশ্বাস্য মানুষ, অসম্ভব স্মৃতিধর! অত বছর পর গেছি, ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়েস শিবাজী, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?’ ছাত্র নিরপেক্ষভাবে তিনি সবাইকে মনে রাখতেন। আমার কথা শুনে লিখে দিলেন যে, আমি ভালো ছেলে। তো শেষমেশ আমি বিভাগে ভর্তি হলাম।

প্রথম ক্লাস নরেশ গুহ-র। রোমান্টিসিজমের ক্লাস, উনি পড়াচ্ছিলেন, গ্যেটের উপন্যাস ‘দ্য সরোজ অফ ইয়ং ওয়রথর’। ওঁর একটা কথা আমি কোনও দিন ভুলব না। ‘রোমান্টিসিজম মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে। খালি আমি, আমি আর আমি। এর বিপরীতে আরেকটা মতাদর্শ আছে, যারা বলে সমাজ, সমাজ আর সমাজ। তা তোমরা বলতে পারবে সেই মতাদর্শটা কী?’ সৌমিত্রকে কাগজে লিখে দিয়েছিলাম ‘মার্কসিজম’। কিন্তু ক্লাসে কেউ কিছু বলল না। নরেশবাবু বললেন, ‘আজকালকার ছেলে-মেয়েরা বলতে পারলে না নামটা? মার্কসিজম!’ এইভাবে আমার তুলনামূলকে দীক্ষা হল। আমরাই সেই বিরল ব্যাচ, যেখানে ফার্স্ট ও সেকেন্ড হয়েছিল দু’জন বহিরাগত– সৌমিত্র ফার্স্ট, আমি সেকেন্ড। অমিয়বাবু তখন বলেছিলেন, বহিরাগত নিলে কত সুবিধা হয় দেখো!

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভর্তি হওয়ার আগে তুলনামূলক বিভাগ সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না?

একটাই ধারণা ছিল। টিভিতে একটা অনুষ্ঠান শুনেছিলাম, ১৯৭৯ সালে, ‘দূরদর্শন’-এ। চারজন অবাঙালি গায়ক-গায়িকা ছিলেন, বিষয়টা ছিল অবাঙালিদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত। তাতে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় দেওয়া হল এই বলে যে, তিনি তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন। সেই প্রথম আমি ‘তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ’ নামটা শুনি। ওঁকে জিজ্ঞেস করা হল কবে থেকে গাইছেন রবীন্দ্রসংগীত? উনি বললেন ৪০ বছর। তারপর গাইলেন ‘কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে’।

শ্রীকুমার। কে সেই ভদ্রলোক?

ফাদার আঁতোয়ান। তাহলে বুঝতেই পারছ, তুলনামূলকে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার কোনও বৌদ্ধিক বিনিয়োগ ছিল না।

শ্রীকুমার। তাহলে আপনার তাড়না কী ছিল?

ইশকুল থেকেই আমি সাহিত্য ও অঙ্ক– দুটোই ভালোবাসতাম। তার ওপর ভালো পড়ুয়াও ছিলাম। প্রচুর সাহিত্যগ্রন্থ পড়তাম। আমি যখন চার বছর টিউশনি করছি, সেই আয় দিয়ে বই-ই কিনছি। আমার কেমন একটা ধারণা ছিল যে, কী পড়াবেন মাস্টারমশাইরা? সবই তো আমার পড়া হয়ে গেছে। পরে বুঝেছি, আমি নিয়মিত পড়তাম বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটা এলোমেলোমি ছিল। অনেক কিছুই হয়তো তুমি জানো, কিন্তু সেটা ছাড়া-ছাড়া ভাবে। সেটাকে কোথাও একটা বাঁধতে হয়। বিশেষত বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে। আমার ক্ষেত্রে আবার হিন্দি সাহিত্যও ছিল, যেহেতু স্কুলে হিন্দি পড়েছি। তবে বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধুই ইউরোপীয় সাহিত্য পড়তাম।

শ্রীকুমার। আপনার স্কুল জীবনের কথা একটু শুনি–

আমি দেরাদুনের একটা পাবলিক স্কুলে পড়তাম– কেম্ব্রিয়ান হল। ১৯৬৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সেখানে ভর্তি হই। ক্লাস সিক্সে। সঙ্গে আমার ভাইও। তার আগে কলকাতায় সেন্ট লরেন্সে পড়তাম। দেরাদুনে গিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটে।

প্রিন্সিপাল মিস্টার দুয়েত্রে বললেন, ‘কী করে ওরা ভর্তি হবে? ও তো হিন্দি ক্লাসে ফাইভে মোটে পড়তে শুরু করেছে।’ ওদিকে আমার ভাই হিন্দিতে নিরক্ষর। রফা হল যে, বড় ছেলেকে একটা হিন্দি পরীক্ষা দিতে হবে। মিস অ্যান নিয়েছিলেন সেই পরীক্ষা– শুধু বানান আর বাক্য রচনা। নাগরি অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ছিল আর বানানগুলো ছিল তৎসম, বানানে কোনও অসুবিধা হয়নি। ফলে একশোয় একশো পেলাম। ভর্তি হয়ে গেলাম। ঠিক হল মিস অ্যানের তত্ত্বাবধানে কয়েক মাস আমরা আলাদা ক্লাস করব। আমাকে তিন মাসের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ভাই ওঁর কাছে আরও কয়েক মাস পড়েছিল। অন্য সব বিষয়ে ক্লাস ফাইভ, কেবল হিন্দির বেলায় ক্লাস ওয়ানে বসতে হত ওকে। তখনকার দিনে এই নমনীয়তা ছিল, এখনকার দিনে তো এটা ভাবাই যাবে না। সে-সময়ে স্কুলের লাইব্রেরিতে যা বই পেতাম, সব পড়তাম। কিন্তু ওখানে তো বাংলা বই নেই। আমাকে আর ভাইকে একঘরে শুতেও দেওয়া হত না, পাছে আমরা বাংলায় কথা বলি। এমন পরিবেশে বাংলা সাহিত্যের প্রতি দুর্নিবার ক্ষুধা তৈরি হল, কিন্তু তা নিবারণের পথ নেই। বাবা যা শারদীয়া বই পাঠাত, ওইটুকুই। কলকাতা থেকে দূরে থাকতাম, ভাবতাম কলকাতার সবাই বুদ্ধিজীবী, দূরে থাকলে যে বিভ্রম ঘটে, তখন তো বুঝিনি! এ-ও ভাবতাম যে বাঙালি মাত্রেই বামপন্থী। কতই না বিভ্রম! যাই হোক, আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথ পড়ি অনুবাদে। আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হিন্দিতে। ছোটবেলায় আমাকে বাবা ‘জীবনস্মৃতি’ পড়িয়ে শুনিয়েছিল। আর কিছু কবিতা। এইটুকুই আমার বাংলা সাহিত্যের পুঁজি ছিল। বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করতে আমার অনেকটা দেরি হয়ে যায়। এখন ভাবি অজান্তেই একভাবে তুলনামূলক সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলাম আমি। যাই হোক, দেরাদুনে একদিন বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছি, শুনি দু’টি ছেলে বাংলায় কথা বলছে, আমি তাদের পিছু নিয়েছিলাম, শুধু বাংলা শুনব বলে। দুর্ভাগ্যক্রমে কালক্রমে এমন শহরে এলাম, যেখানে ভাষাটাই আর তেমন শোনা যায় না। যাক গে, স্কুল শেষে দিল্লি আইআইটিতে ঢুকলাম। তবে মাত্র একমাস ছিলাম। কারণ দুটো। এক, র্যাগিং তখন তুঙ্গে! প্রত্যেক দিন প্রায় খবরের কাগজের শিরোনাম হচ্ছে। অথচ আইআইটি-র চতুর্দিকে লেখা– ‘র্যাগিং ইজ ব্যানড’। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ক্যান্টিনে খেতে গেছি। হঠাৎ একজন বিরাট জোরে ডাকল, ‘ইধার আ।’ ধরণী দ্বিধা হও সীতা কী বুঝেছিল! ‘ক্যায়া নাম হ্যায়, কাঁহা সে আয়ে হো?’ আমি বললাম, ‘বেঙ্গল’। উত্তরে বলছে, ‘ওওও, চারু মজুমদার, হ্যাঁ?’ সেদিন বুঝেছিলাম বাঁচতে হলে একজন দাদা ধরতে হবে। তো যাই হোক, একদিন সন্ধে ৭টা নাগাদ দিল্লির রাস্তায় হেঁটে বেরাচ্ছি। খাঁ-খাঁ রাস্তা। আমার একদমই ভালো লাগছে না। হঠাৎ দেখি, দূরে ক’জন লোক আড্ডা মারছে। কাছে পৌঁছে দেখি, ওরা বাংলায় কথা বলছে। ফিরেই আমি বাবাকে ফোন করি, বলি যে, আমি আর কিছুতেই এখানে থাকব না। বাবা মেনে নিল। নকশাল আমল– সবকিছুই এখন-তখন, কলেজে ভর্তির পরীক্ষাই শুরু হয়নি। ফিরে এসে সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হলাম।

অভীক। এই যে একটু আগে বলছিলেন, বাঙালি মাত্রেই খুব জ্ঞানী মনে হত, বা বাঙালি মাত্রই বুদ্ধিজীবী, সে ধারণাটা কি ভাঙল, না কি আপনার অনুমানই ঠিক ছিল?

যাদবপুরে এসে একটা প্রবল ওলটপালট হয়ে গেল আমার জীবনে। কাউকেই আমি চিনি না সেখানে, সুবীরবাবুর লেখা পড়েছি, মানববাবুর লেখা পড়েছি, কিন্তু রক্ত-মাংসে কাউকে চিনি না। ভাবতাম বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বায়বীয় জীব, তাদের চর্মচক্ষে দেখা যায় না। ছ’মাস ঘর করেছি কি করিনি তুলনামূলক সাহিত্যে, সেই ধারণা দড়াম করে ভেঙে গেল! অবহিত হলাম, ছ’মাসের মধ্যে, আমিও বাঙালি বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য হয়ে গেছি। আমার এতদিনের পূজার বেদিতে যখন আমাকে বসানো হল, তখন বুঝলাম বেদিটাই ভুয়ো!

অভীক। ছ’মাসেই আপনি এটা অর্জন করলেন কীভাবে?

ততদিনে কিছু লেখালেখি করে ফেলেছি। আর শঙ্খবাবু লিখেছিলেন, ফ্যাকাল্টি ক্লাবে আলোচনা হচ্ছে যে, একজন অতি উজ্জ্বল ছাত্র এসেছে, যার প্রশ্নের জ্বালায় সবাই অতিষ্ঠ।

শ্রীকুমার। শুনেছিলাম যে, তুলনামূলকে আপনার প্রথম টিউটোরিয়াল ছিল বাংলার নবজাগরণ…

তখন তো এখনকার মতো বাজে সেমিস্টার সিস্টেম ছিল না। একসঙ্গে দু’বছর অন্তে ৮টা পেপারের পরীক্ষা দিতে হত। টিউটোরিয়াল শুরু হত দ্বিতীয় বছরের গোড়ায়। সুবীরবাবুর কাছে আমার প্রথম টিউটোরিয়াল জমা পড়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আর্থ-সামাজিক পটভূমি নিয়ে লিখেছিলাম। আমার কেমন ধারণা হয়েছিল, এই লেখাটা পড়ে সুবীরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বলবেন– এতদিন কোথায় ছিলেন? কিন্তু দেখি আমার খাতাটা রেখে উনি পকেট থেকে কলম বের করছেন। তা দেখে আমার রাগ হয়ে গেল, প্রথমেই ভুল ধরার চেষ্টা? তারপর উনি বললেন, তুমি তো বেঙ্গল রেনেসাঁসকে একেবারে মাউন্ট এভারেস্টে চড়িয়ে দিয়েছ। যাও বাপু, তোমার পাওনা গোল্লা। আবার লেখো। যতই রোগা হই, আমার তো আঁত বলে কিছু আছে। আঁতে যা ঘা পড়ল, তা কী বলব! ওই প্রথম আমি মার্কস পড়া শুরু করলাম। একমাস লেগেছিল টিউটোরিয়ালটা লিখতে। সব ভুলে গেছিলাম। ঘর বন্ধ করে পড়তাম, লিখতাম। লাইব্রেরিতে যাচ্ছি, বই আনছি। বই কিনছি। একমাস বাদে লেখাটা শেষ করলাম। ৩০ পাতা হয়েছিল। ওটা থেকেই পরে ‘গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস’-এর প্রথম অংশটা তৈরি হয়। যা হোক, লেখার পর ভেতর থেকে একটা বোধের শান্তি হয়েছিল। জীবনানন্দীয় বোধ নয় কিন্তু। যেন একটা পথের হদিশ পাওয়া গেল।

সাতের দশকের দারিদ্র তোমরা ভাবতে পারবে না– অকল্পনীয়! বাবুদের ফেলে দেওয়া আবর্জনা থেকে কুকুর ও বিধবা খাবার খাচ্ছে। প্রতিদিন এটা দেখতে হত বাড়ির বারান্দা থেকে। সিপিএম-এর প্রথম পাঁচ বছরের কৃতিত্ব হচ্ছে ক্ষুধা সমস্যা সমাধান। দারিদ্র রইল, কিন্তু ক্ষুধার অবসান। ক্ষুধা আর দারিদ্র কিন্তু আলাদা। যাই হোক, সুবীরবাবুকে লেখাটা দিলাম। কেমন একটা হয়ে গেলেন তিনি। ঠিক মিইয়ে যাওয়া নয়, স্তিমিত হওয়া নয়, বললেন– তুমি যে এত খেটেছ, এই জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ২০-তে ১৬ দিলেন। সেই সহ দিলেন টিউটোরিয়ালের তিনগুণ টার্মপেপারের মর্যাদা। আমার পরের টার্ম পেপারের বিষয় ছিল ‘জীবনানন্দ’।

শ্রীকুমার। এটাই পরে বই হয় তো?

সে তো পরে। ১৯৮১-তে লিখি, ১৯৮৩-তে ‘অয়ন’ থেকে ওটা ‘প্রসঙ্গ: জীবনানন্দ’ নামে বই হয়ে বেরয়। মানববাবু রোজই বলতেন পাণ্ডুলিপি দাও। আমি দেব-দেব করে দিতাম না।

শ্রীকুমার। কিন্তু আপনার প্রথম ছাপা লেখা তো এটা নয়।

না। মনে রাখতে হবে, আমি এর আগে কোনও দিন প্রবন্ধ লিখিনি। লেখার কোনও কারণও ঘটেনি। যেচে আর কে প্রবন্ধ লেখে? টিউটোরিয়াল ছিল আমার প্রথম প্রবন্ধ। তারপর একদিন সুবীরবাবু বললেন, হিরণকুমার সান্যালের লেখা ‘পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র’ বইটার একটা সমালোচনা তোমাকে লিখতে হবে ‘বারোমাস’ পত্রিকায়। কিন্তু একটা শর্ত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত প্রত্যেকটা সংখ্যা তোমাকে পড়তে হবে। অর্থাৎ, আমাকে লিখতে হবে হাজার শব্দ, কিন্তু পড়তে হবে কয়েক হাজার।

অভীক। আপনি সেই সংখ্যাগুলো হাতে নিয়ে দেখেছেন?

সেই গল্পটাই তো বলছি। কীভাবে পাওয়া যাবে সংখ্যাগুলো? ডক্টর দেব তখন বিভাগীয় প্রধান, তিনি একটা বিশেষ চিঠি লিখলেন সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে। সেখানে গিয়ে দেখলাম একটা বিরাট আলমারিতে রাখা ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও রাজেশ্বরী দত্ত সংগ্রহ’। কালেকশনটা কালেকশনই, ওটা কেউ পড়তে পারবে না। ডক্টর দেবের চিঠিটার জন্য আমাকে চাবি দেওয়া হল। সবই পড়তে পারলাম। প্রবন্ধটা লিখে অশোক সেনের ‘বারোমাস’-এর অফিসে গেলাম। সুবীরবাবু একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমায়। যাওয়ার আগে অপ্রতিরোধ্য কৌতূহলে আমি খাম খুলে চিঠিটি পড়ি। তাতে লেখা ছিল, ‘শিবাজী বেশ ভালো লেখে…’ ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখলাম ঠিকই আছে, আবার ভালো করে খামে পুরে চিঠিটি দিই ওঁকে। ভয়ংকর গম্ভীর মানুষ। দেখেই রক্ত হিম হয়ে গেল আমার! লেখাটা পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে পড়তে শুরু করে দিলেন। আবার পরীক্ষা দেওয়ার মতো অবস্থা আমার। উনি পড়ে বললেন, ভালো হয়েছে। পরশু আমার বাড়িতে এসো। বাড়ি যেতে উনি বললেন, ‘তোমার কাছে একটা অনুমতি চাইছি। আমি না তিনটে বাক্য জুড়েছি। তুমি যদি রাজি হও, তবেই ছাপা হবে।’ ওঁকে যা ভেবেছিলাম, তার ঠিক উলটো মানুষ। এই যে আমার মত নেওয়া– এটাই কত অন্যরকম ব্যাপার। আবার আরেকবার সুবীরবাবুর তলব। পাশে মানববাবু বসে। ওঁর তখন লম্বা লম্বা দাড়ি, জোব্বার মতো রংবেরঙের জামা পরেন। দেখলে মনে হয় হিপি যেন! ওই দাড়িতে কার্ল মার্কস-ও ঈর্ষান্বিত হতেন। সুবীরবাবু বললেন, ‘হরবোলা’ বলে একটা পত্রিকা বের হয়, জানো? যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা থেকে লেখা অনুবাদ করা হয়। ছোটদের জন্য, বড়রাও পড়তে পারে। সেটারই সমালোচনা লিখতে হবে। এটা কিন্তু অনেকটা সময় নিয়ে লিখেছিলাম। কিন্তু লেখাটার শিরোনাম ভাবতে পারিনি আমি। এই একটামাত্র আমার লেখা, যেটার নামকরণ আমি করিনি, করেছেন অন্য কেউ। এক্ষেত্রে অশোক সেন। উনি যে নামটা দিলেন, সেটাই ‘গোপাল-রাখাল’ লেখার বীজ বলা যেতে পারে। নাম দিয়েছিলেন– ‘সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কিশোরসাহিত্য’।

শ্রীকুমার। বিভাগের সবাইকে ‘বাবু’ বলতেন, অমিয় দেবকে ‘ডক্টর দেব’ কেন বলতেন?

এটা আমার করা নয়। এটা বিভাগীয় সংস্কার। পূর্বলব্ধ। ডক্টরেট তখন খুব কম লোকের হত। তুলনামূলক সেই বিরল বিভাগ, যেখানে ডক্টরেট ছিলেন তিনজন– প্রণবেন্দুবাবু, নবনীতাদি, অমিয় দেব। তবে, আমি এখন বুঝতে পারি এই ডাকের নেপথ্যে আছে ছন্দের চিন্তা। যে-ভাবনাটা পরোক্ষভাবে আমাকে জুগিয়েছিলেন অমিয় দেবই। একদিন উনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কেন ‘চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’– এত বড় একটা লাইন বাঙালির মুখে-মুখে ঘোরে? কারণ এটা চারের ভাগে পড়ছে। আমি এখন মনে করি, ‘ডক্টর অমিয় দেব’ কথাটা তিন-তিন-দুইয়ে ভাগ হয়ে যায় বলে সম্বোধনী শ্রবণসুভগ হয়। ওই চারমাত্রার কারণেই যাদের নাম তিন অক্ষরের, তাদের নামের পরে ‘দা’ যোগ হলে বাঙালির কান স্বস্তি পায়। যেমন ‘শিবাজীদা’।

মানববাবুরা, ডক্টর দেবরা যখন পড়াশোনা করছেন, তখন রেওয়াজ ছিল, ছেলেরা পরস্পরকে আপনি বলবে। মেয়েদের তো বলবেই। কিন্তু নবনীতাদি এমন কাণ্ড করতেন সবার সঙ্গে যে, নবনীতাদিকে সব সহপাঠীই ‘তুমি’ বলতে শুরু করে। অমন দাপুটে এক মহিলাকে, ভাবো! একবার নরেশ গুহ শুনতে পেয়েছেন করিডোরে একটি ছেলে একটি মেয়েকে ‘তুমি’ বলছে। নরেশ গুহ ওদের ডেকে বলেছিলেন, তোমরা কত নীচে নেমে গেছ। তোমরা ‘তুমি’ দিয়ে শুরু করছ, এবার ‘তুই-তোকারি’তে যাবে না কি?

শ্রীকুমার। আপনার সম্পর্কে শোনা যায়, আপনি না কি বলেছিলেন ‘আমার কোনও শিক্ষক নেই’?

না না, উল্টোটা। সুবীরবাবু আমার চোটপাটে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন ‘আমার কোনও ছাত্র নেই, সবাই স্বাধীন নাগরিক’।

অভীক। আপনি যখন পড়তে এলেন, তখন তো বুদ্ধদেববাবু নেই, নরেশ গুহ আছেন…

তখন বিভাগীয় প্রধান নরেশ গুহ। তখনকার নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক বিভাগে একজন প্রফেসর, তিনিই হবেন বিভাগীয় প্রধান– এরকম একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। আর্টস ফ্যাকাল্টির শুরুতে রত্নের ছড়াছড়ি। বাংলা বিভাগে ছিলেন সুশীলকুমার দে। ইংরেজিতে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। ইতিহাসে সুশোভন সরকার। তুলনামূলকে বুদ্ধদেব বসু। অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেন। অত্যন্ত উজ্জ্বল উপস্থিতিতে আর্টস ফ্যাকাল্টি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এর খারাপ দিকটা হচ্ছে, যিনি একবার প্রফেসর হয়ে গদি আঁকড়ে নিয়েছেন, তিনি সর্বেসর্বা হয়ে থাকবেন।

আমাদের বিভাগে নরেশ গুহ ছিলেন বুদ্ধদেব বসু অনুসারী। ইউরোপ-মনস্ক। বাংলা ছাড়া ভারতীয় অন্যান্য ভাষাকে ততটা গুরুত্ব দিতেন না। এই জন্য বহুদিন পর্যন্ত মূলত ইউরোপীয় সাহিত্যই পড়ানো হত। অনেক দিন ধরেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিটিং হত। এমনিতেও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের মিটিং বিশ্ববিখ্যাত, শুরু হলে শেষ হত না। ওয়ার্কশপে কী খাওয়া হবে, সেটা নিয়েই কত ঘণ্টার মিটিং হত! আমার পাশ করে বেরনোর ঠিক পরের বছরই সিলেবাসটা ভাঙতে শুরু করে। ইউরোপ থেকে বেরিয়ে প্রথমে এল লাতিন আমেরিকা। তারপর আফ্রিকা। বাংলাদেশ এল। তবে আলোচনা করে বোঝা গেল, আমাদের এত লোক নেই যে এতগুলো ঐচ্ছিকের ব্যবস্থা আমরা করতে পারব। তবুও সিলেবাস তৈরি করে রাখতে হবে। ঠিক হল আরবি-র পাঠ্যসূচি তৈরি করা হবে। আমাকে বলা হল, চিন-জাপানের পাঠ্যক্রম তৈরি করতে। চিন অতটা সমস্যা করেনি, তবে জাপান খুব খাটিয়েছিল। কিন্তু কোনও দিনও এটা পড়ানো হয়নি। অনেক পরে এল কানাডা। আমি এটা মনে করি যে, কলকাতা শহরে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ার মানে হচ্ছে, মূলত বাংলা সাহিত্য পড়া। তুমি বাংলাই পড়তে চাও, কাজও করবে হয়তো বাংলা নিয়েই, কিন্তু বাংলা বাংলায় করা যায় না। তাকে ঘিরে তার জগৎটাও চিনতে হবে। ইংরেজি বিভাগের ছাত্র রুস্তম বারুচা আমেরিকা গেছিল ইবসেন নিয়ে পিএইচডি করতে। ওখানে ওকে বলা হয়েছিল ইবসেন নিয়ে তুমি কেন পিএইচডি করবে? কলকাতা শুনেছি নাটকের শহর। তাহলে কলকাতার নাটক নিয়ে কেন করছ না? তখন ও ফিরে এসে কলকাতায় কাজ করল। একটা দুর্দান্ত বই লিখল, বইটার কথা সবাই জানে ‘রিহার্সালস অফ রেভোলিউশন: দ্য পলিটিক্যাল থিয়েটার অফ বেঙ্গল’। একটা প্রতিক্রিয়া তখন আবিশ্ব শুরু হয়ে গেছিল। মনে রাখতে হবে, এটা আশি সালের শুরু। বহির্বিশ্বের চেতনা তৈরি হয়েছে দিকে দিকে। আমি আর আমার দেশে আটকে নেই। এক ধরনের বিজাতীয় বোধ, ভালো অর্থে, তৈরি হয়েছিল। তো যাই হোক, ১৯৮২ সালে যাদবপুরে ওই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠে গেল। শুরু হল দু’বছরের রোটেশন। তখন অমিয় দেব বিভাগীয় প্রধান হলেন, বিভাগের তৃতীয় এইচওডি। প্রথম বুদ্ধদেব বসু, তারপর নরেশ গুহ, তারপর অমিয় দেব। ততদিনে তত্ত্ব পড়ার কথা উঠল। এতদিন কিন্তু আমরা কেউ এই বিভাগে তত্ত্ব পড়িনি। এই তত্ত্বহীনতার বিরুদ্ধে অমিয় দেব ছিলেন প্রধান নট। সাহিত্যের পরিসর অনেক বড় হবে– এটার প্রধান নট মানববাবু। দু’জনকেই পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য করছেন সুবীরবাবু। নবনীতাদির কোনও আপত্তি ছিল না। প্রণবেন্দুবাবুর, স্বপনবাবুরও তাই।

অভীক। তুলনামূলক সাহিত্য পাশ করে আপনি কী করবেন বলে ভেবেছিলেন?

আমি পড়াশোনা যখন করছি, তখনও অঙ্কের টিউশনি করি। সকালে ক্লাসে যাওয়ার আগে পড়াতাম, তারপর যাদবপুর থেকে ফিরে পড়িয়ে রাত ১১টায় বাড়ি ফিরতাম, তারপর নিজের পড়াশোনা করতাম। ১৯৮৩ সালে পাশ করি আমি, ওই বছরই গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ ডিপ্লোমা থেকে অনার্স হয়। ফলে বাংলা ও ইংরেজি আবশ্যিক হয়ে যায়। এদিকে পদ মোটে একটা। ওরা প্রার্থীর চাহিদায় লিখল তুলনামূলক সাহিত্য। এই একটি জায়গাতেই তুলনামূলক সাহিত্যের চাহিদা ছাপার অক্ষরে রয়েছে। তো এই চাকরিটা আমি পাই। দু’বছর ওখানে পড়াই। ওই সময়ই রিসার্চ ফেলোও হই। তখন আমার টিউশনি করে বেশ ভালো আয়। ১৯৮৬ সালে যখন বিভাগের নিয়োগপত্র পেলাম, দেখলাম আমার বেসিক মাইনে ৪০০ টাকা। বাবা-মাকে যখন সেটা পড়ে শোনালাম, মায়ের প্রতিক্রিয়ার কাছে গান্ধারীর একশো পুত্র হারানোর শোক কিছুই নয়। আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের জন্য আমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও হতে পারব না? ওরা বলেছিল, প্রশ্নই নেই!

অভীক। আপনি অধ্যাপক হিসেবে বিভাগে ঢুকলেন যখন, তখনই বদলের সময়, তাই তো?

হ্যাঁ, আগে কিছুটা বললাম। তত্ত্ব এল, শুরু হল থিমাটোলজি, জেনোলজি। পরে এসব নিয়ে বইও বেরল।আমি সম্পাদনা করলাম ‘থিমাটোলজি’, শুভা করলেন ‘হিস্টিরিওগ্রাফি’, ইপ্সিতা চন্দ ‘জেনোলজি’। সেসময় নানারকম চিন্তার একটা জোয়ার লেগেছিল। ১৯৯১-এ স্থাপিত হল ‘স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিজ’। যশোধরা বাগচী প্রথম সে স্কুলে প্রধান। ১৯৯৩ সালে ‘ফিল্ম স্টাডিজ’। বিভাগীয় প্রধান হলেন মিহিরবাবু। এই যে দুটো বিভাগ তৈরি হল, এটার সঙ্গে কিন্তু আমরা প্রত্যেকে যুক্ত। আমরা তখন পড়াশোনা করছি, নতুন ভাবনায় সঞ্চারিত হচ্ছি। চিন্তার একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। অনেকগুলো প্রশ্ন, যেগুলোতে ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও, ‘উইমেন্স স্টাডিজ’ দিয়ে প্রবেশ না করলে অন্তত আমি তার সদুত্তর পেতাম না। ওটা যে কী বিরাট জায়গা তৈরি করেছিল সেসময়, সেটা এখন আঁচ করা যাবে না, কারণ এটা পুরোপুরি অ্যাকাডেমিক হয়ে গেছে। তখন ওটা কাঁচা ছিল, আমাদের মনে এসে লাগছে ফেমিনিজম, তা নিয়ে রাগ-বিপত্তি হচ্ছে, তক্কাতক্কি বাঁধছে। কারও মনের দরজা-জানলা খুলে যাচ্ছে, যাদের দরজা-জানলাগুলো বন্ধ ছিল, তারা আরও জোরে তা বন্ধ করে দিচ্ছে। এই আবহাওয়ায় একটা নতুন শব্দের জন্ম হয়– থিওরি। যেটার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬৮ সালের বিপ্লবের পরে। বিশ্বজোড়া বিপ্লব, আমরা তার অংশীদার। যার ফলে মার্কসবাদেরও নতুন করে বিবেচনা শুরু হল। এই নতুন ভাবনাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছতে, অ্যাকাডেমিকসে আসতে, অনেককাল লেগেছে। এইরকম একটা সময়ে আমি ‘বিকল্প চিন্তা’ বলে একটা জিনিস শুরু করেছিলাম। যেখানে বিভিন্ন বিভাগের ছেলেমেয়েরা আসত, ৪টে ৩০-এর পর। ওখানে ফেমিনিজম থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা হত। কিন্তু শেষে যা হয়– বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ নিয়ে আপত্তি তুলল। বাঙালির মননবিরোধিতার কথা আর কী বলব! যাই চেষ্টা করি, দেখি সেটা ভেঙে যায়। যাই হোক, তারই কিছু পরে ‘এরিয়া স্টাডিজ’ শুরু হল। ৫টা পেপার সবাইকে পড়তে হবে, বাকি ৩টে থেকে বেছে নিতে হবে। একটা কম্পারেটিভ ইন্ডিয়ান লিটারেচার, কম্পারেটিভ ওয়েস্টার্ন লিটারেচার, তারপর ‘এরিয়া স্টাডিজ’– লাতিন আমেরিকা, বাংলাদেশ, আফ্রিকা, কানাডা। এর ফলে তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্যের ওপর জোর দেওয়া শুরু হল। কিন্তু ইন্ডিয়ান আর ওয়েস্টার্ন পরস্পর-বিযুক্ত ঐচ্ছিক হওয়ার ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি। দুটো একসঙ্গে পড়ার কথা ছিল। তারপর তো সেমেস্টার সিস্টেমের শুরু। সেমেস্টার এসে কী করল বলো তো, একটা দ্রুতি আনল। স্পিড ক্যাপিটাল। সিলেবাস শেষ করার আগেই পরীক্ষার খেলা শুরু হয়ে গেল।

অভীক। কিন্তু আপনার ‘গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য’ তো ১৯৯১ সালে প্রকাশিত। সেখানেই তো নতুন ভাবনার জোয়ার আমরা প্রত্যক্ষ করছি। একদম নতুন একটা থিওরিটিক্যাল প্রেমাইস তৈরি হয়েছে। আপনি স্ট্রাকচালারিজম ও পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বাংলায়।

‘গোপাল-রাখাল’ প্রকাশ একটা উৎসব ছিল। মানববাবু আমার গাইড, তিনি আমার বইটার পাঁচবার প্রুফ করেছিলেন। প্রত্যেক দিন আমি সৌরীনবাবু, মানববাবু, সুবীরবাবু প্যাপিরাসের অফিসে যেতাম প্রুফ দেখতে।

শ্রীকুমার। ‘গোপাল-রাখাল’-এর গল্পটা শুরু থেকে বলুন। আপনি জেআরএফ কবে হলেন?

১৯৮৩-তে। তখন আর্ট কলেজেও পড়াচ্ছি। যাদবপুরেও পড়াচ্ছি। সেসময় গোটা ফ্যাকাল্টিতে একটা পদ ছিল জেআরএফ-এর। ফলে কেউ যদি পায়, তাহলে সে যতক্ষণ না শেষ করছে, ততক্ষণ অন্য কেউ পাবে না। বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়, কেউ পায় না। ঘটনাচক্রে আমার সময় একটা পদ খালি হয়েছিল। ফলে আমি হচ্ছি বিভাগের তৃতীয় জেআরএফ। প্রথম মানববাবু, দ্বিতীয় সরস্বতী, দক্ষিণের ভারতের মেয়ে, তৃতীয় আমি।

এই ব্যাপারে একটু বিশদে বলতে চাই। তখনও চাকরি পাইনি, জেআরএফ হয়ে পড়াচ্ছি, কিন্তু ওই সময়েই একটা ছোটখাটো বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। কম্পারেটিভের যে সাবসিডিয়ারি কোর্সটা ছিল, তাতে ৩টে পেপার ছিল। এই ৩টে পেপারের নির্মাণের মধ্যে বাকি নির্মাণের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। অনেকই ক্ষেত্রেই এই তিনটে পেপার অনেক অগ্রসর ছিল। শুভা, আমি আর অরুন্ধতী পড়াতাম। শুভা ন্যারেটিভ পড়াত, ড্রামাটিক্স পড়াত অরুন্ধতী। আমার ছিল পোয়েট্রি। এই কোর্সে ছিল সাফো থেকে জীবনানন্দ। এত বড় সিলেবাস যেহেতু, আমাকে বলা হল প্রত্যেকের একটা করে কবিতা পড়াতে। আমি পড়াতাম সাফোর রচনাসমগ্র, রবীন্দ্রনাথের ১৫০টা কবিতা, আর জীবনানন্দের ২০টা। তার ফলে যেটা হল, এত ছাত্রছাত্রী আসা শুরু করল যে, লোক নেওয়া বন্ধ করে দিতে হল। ছাত্রদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলার মানেই হয় না, একটু দরদ দিয়ে যদি পড়ানো হয়, আগ্রহ কিন্তু সত্যিই জন্মায়। এই সিলেবাসটা কিন্তু আদর্শ সিলেবাস ছিল। ধরো, তুমি কবিতা পড়ছ, সেই কবির ও কবিতার ভুবনের বিশালত্বটা তো জানতে হবে। আমরা পূর্ব ইউরোপের কবিতা পড়িয়েছি, লাতিন আমেরিকার কবিতা পড়িয়েছি। আরও একটা ঘটনা ঘটল এর পর। থিমাটোলজির বাইরে আলাদা করে থিওরি পেপার তৈরি হল। যেখানে এল স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, সাইকো অ্যানালিসিস, মার্কসিজম, ফেমিনিজম। আমি পড়াতাম স্ট্রাকচারালিজম ও পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম– প্রত্যেক ব্যাচে এক বছর ধরে। তারপর যখন সেমেস্টার জমানায় বলা হল আমাকে তিনটে ক্লাসে এটা শেষ করতে হবে, তখন আমি বললুম আমি আর এখানে থাকছি না। সেন্টার আমায় ডাকছে। মানে, ‘সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস’।

অভীক। আমরা ‘গোপাল-রাখাল’-এর কথাটা জানতে চাই এবার।

এটা শেষ করতে আমার সাত বছর লেগেছিল। আগেই বলেছি, ‘সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শিশুসাহিত্য’– এইটা ছিল আমার ভাবনার বীজ। এদিকে নরেশ গুহ আমাকে বলে যাচ্ছিলেন, তোমার জীবনানন্দের কাজটা ভালো ছিল। ওটা প্রলম্বিত করো। কিন্তু ওটা আমি করলাম না। ইতিমধ্যে তত্ত্ব নিয়ে বহুদিন ধরে পড়াশোনা করছি। মোটা মোটা খাতা ভর্তি করে ফেলেছি তত্ত্ব নিয়ে।

অভীক। কিন্তু কলকাতায় তখন এই তত্ত্বের ধারণাটা আসেনি। আপনার মনে আছে কি না জানি না, হেমেন রায়-এর শতবর্ষের আয়োজন, মহাশ্বেতা দেবী চেয়ার করছিলেন, সেখানে আপনি বক্তব্য রাখছিলেন। আপনার বক্তব্যের মাঝেই আপনাকে থামিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। আপনি বেরিয়ে গেছিলেন চেয়ার ছেড়ে।

হ্যাঁ, ওই দিনটা ছিল ১১ অগাস্ট। বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রথম প্রচেষ্টার দিন। আসলে কলকাতায় তখন নতুন তত্ত্বভাবনাগুলোকে ভালোভাবে নেওয়া হচ্ছিল না। মনে আছে, একসময় সিপিএম বলেছিল কম্পারেটিভ লিটারেচার আসলে সিআইএ-র টাকা দিয়ে তৈরি। বুদ্ধদেব বসু মারফত টাকা এসেছে। বুদ্ধদেব-পুত্র শুদ্ধশীল বসু-কে ‘বারোমাস’-এ লিখতে বলায় তিনি বলেছিলেন– ভালোই হল, আগে সিআইএ-র টাকা খাচ্ছিলাম, এখন কেজিবি-র টাকা খাব। যাই হোক, আমি গবেষণাপত্র লিখতে শুরু করি ১৯৮৮ সালে। মাঝখানের সময়টা ছিল আমার প্রস্তুতিপর্ব। আমি বুঝতে পারছিলাম, বাংলায় গবেষণা হচ্ছে না। আমি একজনকে বলেছিলাম, আমি যদি ক্ষমতায় আসি, তাহলে প্রথম যে আইনটা করব, সেটা হল বাংলা থেকে গবেষণা তুলে দেব। তাতে উনি বলেছিলেন, ঠিকই বলেছ। তবে হুবহু এই কথাটা ৩০ বছর আগে আমি বলেছিলাম। এই ব্যক্তির নাম শঙ্খ ঘোষ।

অভীক। ‘গোপাল-রাখাল’ এই নামকরণটা কীভাবে হল?

এটা একটা মজার গল্প। আমরা একদঙ্গল ছেলে বকখালি বেড়াতে গেছি। তো সবাই সমুদ্রে স্নান করছে, আমি নামিনি। ওটা দেখতে দেখতে মনে হল, এই যে আমি যাচ্ছি না, ওদিকে দেবজিৎ ঝাঁপিয়ে পড়ছে– এই নিয়ে একটা প্রবাদ আছে বলে মনে হচ্ছে। কোথায় যেন পড়েছি। তারপর মনে পড়ল আরে ‘বর্ণপরিচয়’-তেই তো আছে। ওই দৃশ্যটা দেখে আমার মনে পড়ল গোপাল আর রাখালের কথা। তারপর বইটা ছাপানোর সময় সৌরীনবাবু বললেন, একটা বইয়ের নাম ‘গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস’ কখনও হতে পারে? উপনিবেশবাদ-টা প্রধান করো, যদি মনে হয় উপশিরোনাম হিসেবে গোপাল-রাখাল দিতে পারো। আমি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলে বললাম, আমি জানি এই বই কেউ পড়বে না। কিন্তু এই নামটা প্রবাদ হয়ে যাবে।

শ্রীকুমার। এও এক ব্যাপার– কম্পারেটিভ বিভাগে শিবাজীদা গবেষণা করছেন, তার সঙ্গে অর্থনীতি বিভাগের সৌরীনবাবু, বাংলা বিভাগের শঙ্খবাবুরা জড়িয়ে আছেন।

ব্যাপারটা আসলে আরও ভালো। কর্পোরেটিজম তখনও ঢোকেনি, তাই ক্লাস শেষ হয়ে গেলে আমরা যেতাম ফ্যাকাল্টি ক্লাবে আড্ডা দিতে। আড্ডার টেবিলটার নামই দেওয়া হয়েছিল কম্পারেটিভ টেবিল। ওখানে দৈনিক উপস্থিত হতাম মানববাবু, সুবীরবাবু, ডক্টর দেব, আমি। বাংলা থেকে শঙ্খবাবু, চিত্তরঞ্জনবাবু ও পিনাকেশবাবু। ইংরেজির মালিনীদি, মিহিরদা। অর্থনীতির সৌরীনবাবু। প্রিন্টিং টেকনোলজির অশোক মুখোপাধ্যায়। সেখানে নানা বিষয়ে আলোচনা হত, কিন্তু কোনওটাই আয়োজিত ছিল না। এটা একটা বিরল মুহূর্ত, এটা আগেও ছিল না, পরেও নেই। কোনও হায়ারার্কি আমি সেখানে দেখিনি, আমি ওখানে সকলের নাতির বয়সি হলেও সেটা কোনও বিষয়ই ছিল না। বিদ্যায়তনে কোনও বাবা হয় না, দাদা হয় না, মা হয় না, দিদি হয় না। অ্যাকাডেমিক্যালি কোনও ভুল দেখলে, তাকে থ্র্যাশ করবে তর্কযুদ্ধে। তারপর তর্কশেষে চা খাবে।

একটা গল্প বলি। আড্ডায় দুটো দল ছিল। একটা র্যাডিক্যাল শিবির, সেটায় আমাদেরই নিজেদের বিবেচনায়, আমি আর মানববাবু। আরেকটা লিবারাল শিবির, এতে মুখ্যত সুবীরবাবু আর সৌরীনবাবু। একদিন এই লিবারাল শিবিরে তর্ক লেগেছে। আমি বললাম– যাঃ, লিবারাল শিবিরে ফাটল ধরল! ওটা সৌরীনবাবুর বুকে লেগেছিল, সেটা উনি ভোলেননি। ওই সন্ধেতেই আমার আর মানববাবুর মধ্যে তর্ক শুরু হতে সৌরীনবাবু বললেন, ‘যাহ, এবার র্যাডিক্যালেও ভাঙন!’ এই পরিবেশটা নিখাদ বন্ধুতার পরিবেশ, এবং অ্যাকাডেমিকও। কে শিক্ষক কে ছাত্র– এটা বিবেচ্যই নয়। তর্কের গণতন্ত্রও শিক্ষণীয়।

শ্রীকুমার। আপনার প্রথম ছাপা লেখার হদিশ পেলাম আমরা…

আসলে তারও আগে একটা লেখা বেরিয়েছিল। আমাদের বিভাগে একটা সেমিনার হয়েছিল পোলিটিক্যাল নভেলের ওপর। তাতে আমি আর প্রদ্যুম্নদা একই সেশনে ছিলাম। সবে ফ্রেডরিখ জেমসনের ‘দ্য পলিটিক্যাল আনকনশাস’ বইটা বেরিয়েছে। আমার আর প্রদ্যুম্নদার– দু’জনেরই লেখাটা শুরু হয় এই বইটা থেকে। আমার বিষয় ছিল জীবনানন্দের উপন্যাস কেন পলিটিক্যাল উপন্যাস। ওঁর বিষয় ছিল তারাশঙ্কর। জনগণ সেদিন আমার বক্তব্যে রেগে গেছিল। জীবনানন্দ তো এগজিসটেনশিয়ালিস্ট, পলিটিক্যাল কীভাবে হবেন? পরে ওই লেখাটা দেবীপদ ভট্টাচার্য ছেপেছিলেন।

অভীক। আপনি যেসময় তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন, সেসময় দরবারি মার্কসিজমের এক ধরনের চাপ রয়েছে। পরবর্তীকালে যে-তত্ত্বগুলো আসছে, যেগুলি মিতালি ও সংঘর্ষে তৈরি হচ্ছে, যার মাধ্যমে আপনি সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের দিকে যাচ্ছেন– এই যাত্রাপথটা যদি একটু খোলসা করেন।

প্রথমেই বলি, আমি মার্কসিস্ট নই, আমি মার্কসিয়ান। মার্কসিয়ান হতে গেলে নতুন সব ধারণাকে বাজিয়ে দেখতে হবে। কারণ এই চিন্তাগুলোর নেপথ্যে মার্কসের উপস্থিতি প্রবল। বিশেষভাবে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমে। এখানে কিন্তু কোনও বৈরিতা নেই। সেসময়ে মিথলজি নিয়ে পড়ছিলাম, রোলা বার্থ পড়ছিলাম– ব্যাটম্যান, সুপারম্যান নিয়ে খুব কাজ হচ্ছিল। এগুলো কী? হোয়াট ডাস ইট সেল? কমোডিফিকেশন কী? বিজ্ঞাপন কী? নারীশরীরকে কীভাবে প্রদর্শন করা হয়। তখন পপুলার কালচারের ক্রিটিক তৈরি হচ্ছে, যেটা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল থেকে আসছে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল অনেক কিছু পালটাতে হবে। ধরে নিচ্ছি, স্ফূরণ ওখান থেকে এসেছিল, কিন্তু ওই স্ফূরণটুকুই। এদিকে আমি যেভাবে বড় হচ্ছিলাম, সেখানে আমার লেখাপড়ার জগৎটা উঁচুদরের সাহিত্য ঘিরে ছিল। আমাদের কোনও হেলাফেলার বই পড়ানো হয়নি। আমি পাঠ্য বলতে মহৎ কিছুই বুঝতাম। ‘লিটারেচার’ বানান ‘ক্যাপিটাল এল’ দিয়ে। ফলে মনে হল, কাকে আমরা পপুলার লিটারেচার বলছি, তার একটা জবাবদিহি দিতে হবে। কাউকে অকারণ মহিমান্বিত করা যাবে না। এরা আদৌ পূজ্য কেন বা নয়– তার ব্যাখ্যা দিতে হবে। ‘ডন কিহোতে’ মহৎ কেন– কারণ ওটা পপুলার লিটারেচারের ক্রিটিক। তুমি ‘ডন কিহোতে’ পড়াবে কিন্তু সেটা কার ক্রিটিক সেটা পড়াবে না, তা হবে না। এরকম একটা ধারণা আছে যে, মহৎ লেখক বাজারে নিষ্ফল। এর মধ্যে একটা রোমান্টিক আত্মগ্লানি রয়েছে। তার বদলে পঠনক্রিয়া ও পঠনপদ্ধতি বদলাতে হবে। ‘গোরা’-কেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এটা না হলে উপন্যাসের ইতিহাস পড়া যায় না। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘ভোম্বল সর্দার’ অনবদ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কেন? যা তুমি প্রশ্নসীমানার বাইরে রাখো, তাই-ই মিথ। কী করে মিথ-সংস্কৃতিকে প্রশ্নের আওতায় আনা যায়– এটাই ছিল ‘গোপাল-রাখাল’-এর মূল অন্বিষ্ট। এবার প্রশ্নটা কীভাবে বানাব, সেটা পরের ধাপ।

শ্রীকুমার। আপনার বই ‘বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা’। এটা কি আমরা গোপাল-রাখালের এক্সটেনশন হিসেবে পড়ব?

আরও একটা আছে– ‘আবার শিশুশিক্ষা’। এই তিনটেকে একটানে পড়া যায়। ‘গোপাল-রাখালে’র মুশকিল ছিল বইটি মোটের ওপর নারী-বিবর্জিত। নারী বিবর্জনটা আমার দোষ নয়। বাংলা শিশুসাহিত্যের দোষ। বাংলা শিশুসাহিত্যেই মেয়েরা জায়গা পায়নি, কেন? এ তদন্ত রয়েছে ‘বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা’-তে। প্রশ্নটা হচ্ছে, মেয়েরা কোথায়? যেটা আবিষ্কার করে আমি প্রগাঢ় বিস্মিত হয়ে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’র একটা অধ্যায়ে ছিল রামা ও বামা– দু’টি মেয়ে। ‘শিশুশিক্ষা’ মেয়েদের উদ্দেশ্যে লিখিত– এই কথাটা কিন্তু বইতে উৎকীর্ণ আছে। সেখানে মাত্র একটি অধ্যায়ে দু’টি মেয়ে। মদনমোহনের মৃত্যুর পর এক সংস্করণ থেকে রামা ও বামা হয়ে যায় রাম ও শ্যাম। যে-দু’টি মেয়ে উঁকি দিয়ে গিয়েছিল কয়েক বছর, তাদেরও অন্তর্ধান হল। নারীমুক্তি আন্দোলনের হোতা বিদ্যাসাগর কি এই অন্তর্ধানের জন্য দায়ী? নিশ্চিত হওয়া শক্ত! তবু, এর থেকেই প্রশ্ন জাগে– স্বখণ্ডনের রাজনীতিটা কী? বাঙালির ইতিহাস পড়তে হলে আত্মখণ্ডনের ইতিহাসটা পড়তে হবে। এই স্বখণ্ডনের ভাগীদার আমরা প্রত্যেকে। এই ভাগীদারি নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন করতে পেরেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার, তাঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ।

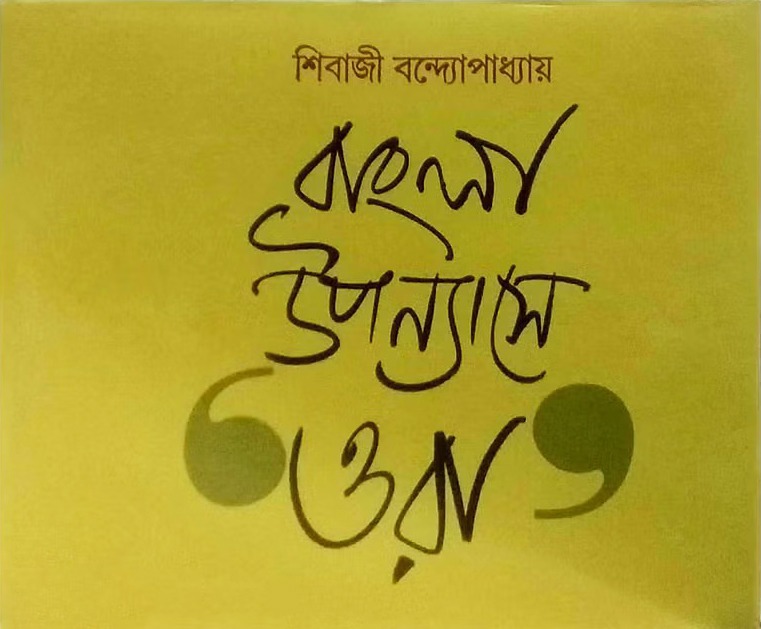

অভীক। ‘‘বাংলা উপন্যাসে ‘ওরা’ ’-র ভাবনা কি এখান থেকেই?

যাদবপুরের বাংলা বিভাগে ‘সতীনাথ ভাদুড়ী স্মারক বক্তৃতা’য় টানা তিনদিন একটা বক্তব্য পেশ করি। ওতে প্রশ্ন ছিল গুরুতর, সেটা হচ্ছে, বাংলা উপন্যাস-পাঠে কোনও এক অধিপাঠ রয়েছে। সেই অধিপাঠের সঙ্গে কী কথাবার্তা চলছে, তার ওপরে বাংলা উপন্যাসের চরিত্র নির্ধারিত হবে। যতই উপন্যাস সাজাই না কেন, আমি মনে করি, বিশেষ একটি উপন্যাসের ছায়া সব উপন্যাসের ওপর আছে। এরই অধিপাঠের মর্যাদা পাওনা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ‘খোয়াবনামা’তে এটা খোলাখুলি দেখিয়েছেন। সেই অধিপাঠ, ‘আনন্দমঠ’। ‘খোয়াবনামা’-য় ‘আনন্দমঠে’র সঙ্গে বোঝাপড়া, দ্বন্দ্বসংলাপ চলেছে। সবই হচ্ছে তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। যতদিন আমরা ওই অধিপাঠটি বুঝতে পারব না, ততদিন বাংলা উপন্যাসেরও মুক্তি নেই, আমাদেরও।

শ্রীকুমার। বাঙালি লেখকদের মধ্যে দু’জনের সঙ্গে আপনার অতি সুসম্পর্ক ছিল। ইলিয়াস ও দেবেশ রায়। ইলিয়াসের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নিয়ে একটু বলুন।

আমাদের বিভাগে একটা ছেলে পড়ত, গৌরাঙ্গ, সে বাংলাদেশের ছেলে। একদিন আমি আমার বিভাগীয় কক্ষে বসে, গৌরাঙ্গ এসে বলল– মানববাবু ডাকছেন, ইলিয়াস এসেছেন। যে লেখকদের পছন্দ করি, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে ভয় করে। কিন্তু বিভাগের অতিথি, যেতেই হবে। ভাবী-ও এসেছেন দেখলাম। কথা বলতে-বলতে কীভাবে যেন আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল বাক্য– ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা সাহিত্যের একটি ঘটনা’। সঙ্গে-সঙ্গে ইলিয়াস বলে উঠলেন ‘কী বললেন, কী বললেন! ওপার বাংলাতে তো এইসব কথা কেউ বলে না, এখানে আমার স্ত্রী আছেন, আরেকবার বলুন না।’ পরের দিকের একটা ঘটনা বলি, ওঁর তখন পা কাটা গেছে, নার্সিংহোমে আছেন। আমি গেছি, খুব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললেন, ‘খোয়াবনামা’ বেরিয়েছে। আমি বললাম– ‘সে কী! কোথায় সে বই!’ উনি ভাবি-কে বললেন, ‘দাও তো শিবাজীকে একটা কপি। প্রচ্ছদ দেখেছ, ভূতের ছবি এঁকেছে।’ ওঁর কাছে দুটো মাত্র কপি এসে পৌঁছেছিল। ফলে দুই বাংলায় আমিই প্রথম, যে এই বইটি উপহার পাই, সই-সহ। যখন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এক বছর ছিলেন, একটা দিনও নেই যেদিন আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করিনি।

(ক্রমশ)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved