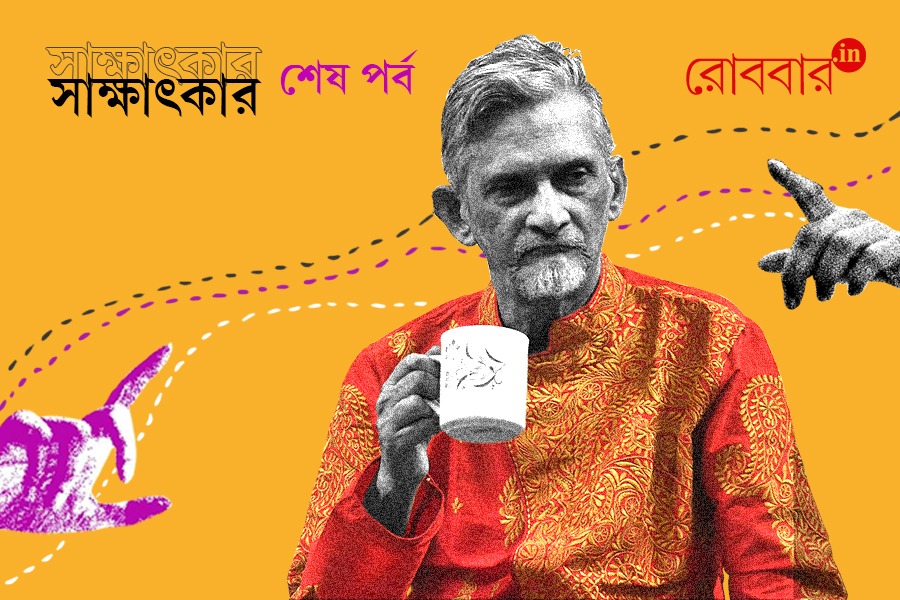

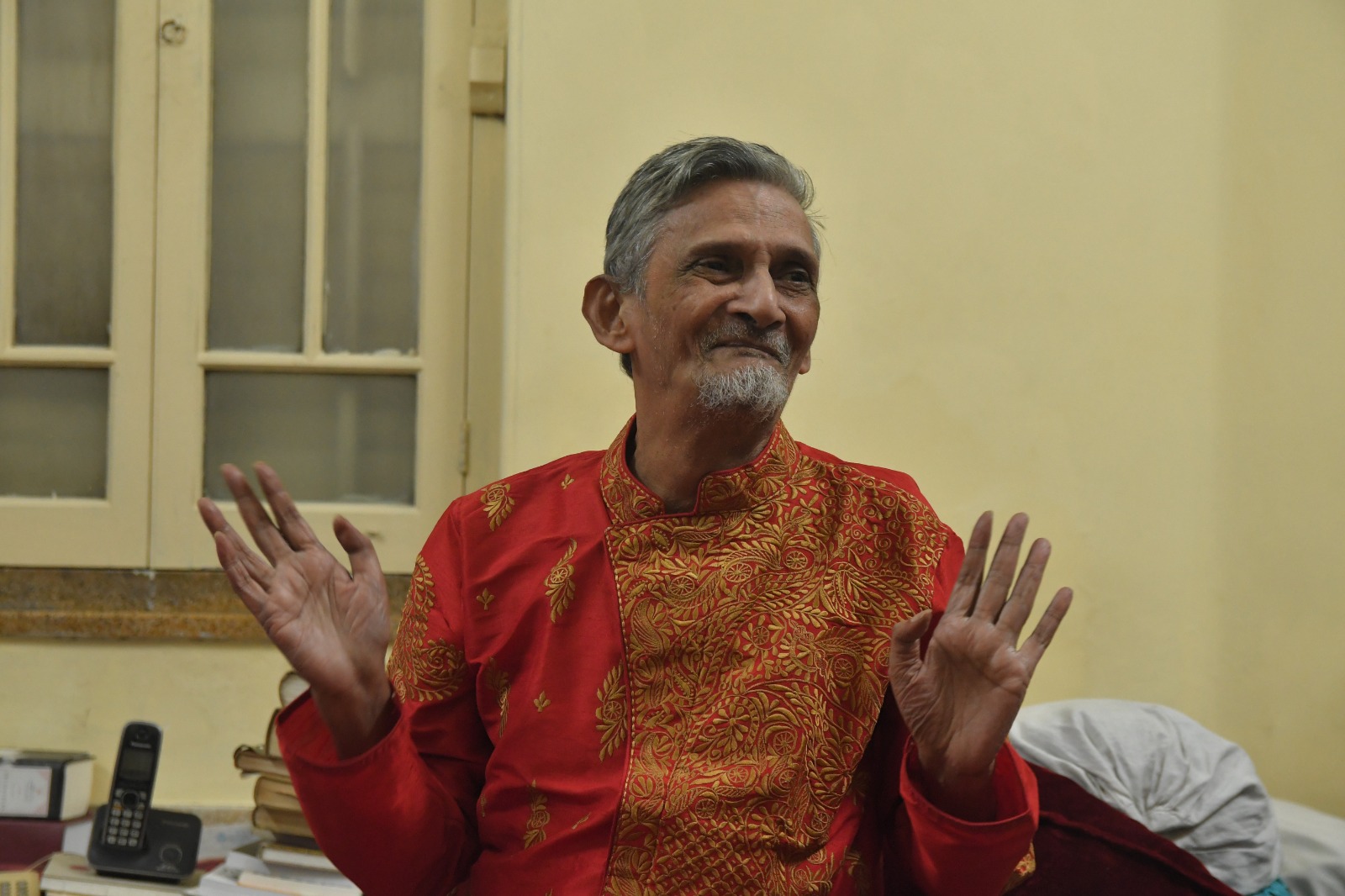

ঘূর্ণিঝড়টার নাম ‘দানা’ না ‘ডানা’ এখন আর মনে পড়ছে না। কিন্তু সে-ঝড়ের ল্যান্ডফল হওয়ার কয়েক দিন আগে যখন তুলকালাম বাংলা মিডিয়া, তখনই শিবাজীদাকে ফোন করেছিলাম। সন্ধেবেলা একা থাকলে গান-বাজনা শোনেন বলেই জানি। তবে সে-দিন নিশ্চিত ইউটিউবে আমেরিকার নির্বাচনী সংবাদ শুনছিলেন। কিন্তু রোববার.ইন-এর হয়ে ফোন করতে হঠাৎই নিজের মহাদেশে, থুড়ি ১৮/৫৩ ডোভার লেনে ফিরে এসে বললেন– কিন্তু কাল-পরশু তো পৃথিবী ধ্বংসই হয়ে যাবে, তাহলে আর সাক্ষাৎকার নিয়ে কী হবে! আমরা যারা শিবাজীদার মানসস্থানাঙ্ক খানিকটা হলেও জানি বলে মনে করি, তারা বুঝে গেলাম, ‘পক্ষীরাজ যদি হবে, তাহলে ন্যাজ নেই কেন?’ জাতীয় যুক্তি বেরুতে শুরু করেছে মানে খুব একটা আপত্তি নেই কথাবার্তা বলতে। সুতরাং শনি-রবি দু’-দিন বিকেল-সন্ধে জুড়ে চলল তুমুল কথাবার্তা, তর্ক-বিতর্ক, খুনসুটি আর খাওয়া-দাওয়া। সেইসব বাখোয়াজির লিখিত রূপ রইল রোববার.ইনের পাঠকের জন্য। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭০তম জন্মদিন আর কী ভাবেই-বা উদ্যাপন করা যায়! দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অভীক মজুমদার ও শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রাফিক্স দীপঙ্কর ভৌমিক

অভীক মজুমদার। সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বকে সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহার করার যে প্রেক্ষিত আপনি তৈরি করেছেন, তা যদি আমাদের বুঝিয়ে বলেন…

দুঃখের ব্যাপার, যাঁরা পেশাদার সমাজবিজ্ঞানী, তাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণত সংলাপে অবতীর্ণ হন না। সাহিত্যের লোকজনের যেহেতু এক রকমের মজ্জাগত কূপমণ্ডুকতা আছে, তাই সেক্ষেত্রেও বার্তালাপ হয় না। সম্ভাব্য ব্যতিক্রম– তুলনামূলক সাহিত্য। কারণ ‘তুলনামূলক সাহিত্য’ পড়াতে গেলেই প্রথমত জাতীয় মানচিত্রে বাঁধা মনটাকে, তার বাইরে টেনে বাড়াতে হয়। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছিলাম, যখন আমাকে মানববাবু সম্পাদিত ‘হরবোলা’ নিয়ে লিখতে বলা হয় ‘বারোমাস’ পত্রিকায়। আমি আবিষ্কার করি, আমার অজ্ঞতার গভীরতা। পৃথিবীতে যে এত দেশ, এত ভাষা, এত রকমের লেখা হয়, হয়েই চলেছে, তার যেন কোনও খবরই আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি। আমার বয়স তখন ২৫। নিছক বিবরণমূলক লেখাই, কিন্তু তাতে যে এত দেশের এত লেখকের নাম লিখছি, এই কাণ্ডটা করে আমার মানচিত্রের বড় হওয়া থেকে মনচিত্রেরও একটা পরিবর্তন হয়। যে কারণে আমি বারবার বলে এসেছি, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রতিটি ঘরে যেন বড় করে মানচিত্র টাঙানো থাকে। সাহিত্য মানচিত্রবিহীন পড়ানো যেতে পারে না। খালি খালি বলা হবে– অমুক কবির কালচেতনা, তমুক চেতনা– শুনলেই আমার কালদশাপ্রাপ্তি হয়! আশ্চর্য যে, ভূগোলচেতনা নিয়ে কোনও কথা বলা হয় না। ভূগোল সম্পর্কে যে গভীর অজ্ঞতা বাঙালির, তা অক্ষমণীয়। অথচ জীবনানন্দ দাশের নাম করবে যথেচ্ছ। জীবনানন্দ দাশের কবিতার যদি কোনও প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে তা তাঁর ভূগোলের দরজা খুলে দেওয়া।

অভীক। বিস্তার।

হ্যাঁ, জীবনানন্দের কবিতায় ইউক্রেন আর প্যালেস্তাইন যে পাশাপাশি রয়েছে, তা কিন্তু শুধু ছন্দের খাতিরে বসানো হয়নি। ওখানে চার অক্ষরের অন্য যে কোনও দেশের নাম বসাতে পারতেন জীবনানন্দ। এই যে দেশ নির্বাচন এবং তার সঙ্গে হঠাৎ কী করে যে ডায়মন্ড হারবার জুড়ে যায়– এই যে চলাচলের একটা পথ– এর আভাস রবীন্দ্রনাথে আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু জীবনানন্দে এ জিনিস ভূরি ভূরি! বিশেষত, শেষদিকের জীবনানন্দে। যিনি ‘রূপসী বাংলা’ লিখেছিলেন, তিনি রূপসী বাংলার ঘের থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ওই নিষ্ঠুর নিষ্ক্রমণ এবং নিপুণ প্রবেশন একটা মস্ত বড় সাংস্কৃতিক ঘটনা। এখানে একটা ছোট্ট কথা বলে রাখি, এই যে আমার কাজকে ‘শিশুসাহিত্য কেন্দ্রিক’ বলে ধরা হয়– এটা একমাত্র বাঙালির পক্ষেই সম্ভব! একবার বুদ্ধদেব বসু, সুবীর রায়চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– ‘আপনার বাংলা শিশুসাহিত্য পড়া আছে?’ তাতে সুবীরবাবু বলেছিলেন, ‘কেন? বাংলা সাহিত্যই তো পড়া আছে!’ গোপাল-রাখালের যে প্রতিপাদ্য ছিল, সেটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক পর্বে আমরা নতুন শৈশবে প্রবেশ করেছি। ঔপনিবেশিক মানুষ মাত্রেই শিশু এবং উপনিবেশ মাতৃরাষ্ট্র, তাই ‘মাদার কান্ট্রি’ বলা হত ইংল্যান্ডকে। তারা আমাদের লালন-পালন করছে। অতএব, এখানে যে-শিশুটির কথা বলা হচ্ছে, তারা আপামর– সক্কলে। এটাই হচ্ছে ক্ষমতার ধারাপাত। যারা রাজত্ব করছে, তারা সর্বদাই মনে করছে যাদের ওপর রাজত্ব করা হচ্ছে– তারা বর্বর, ম্লেচ্ছ, যবন– তাদের মানুষ করতে হবে। সাদা চামড়ার একমাত্র দায়দায়িত্ব আমাদের ‘মানুষ’ করা। তার মানে, আমরা ছেলেমানুষ! অর্থাৎ, ‘উপনিবেশ’ মানেই হচ্ছে নতুন শৈশবে প্রবেশ। অথচ লোকে এখনও মনে করে, ‘গোপাল রাখাল’ একটা কাঁচা শিশুসাহিত্যের ওপর লেখা বই। যদিও বলা আছে, উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য, কিন্তু ‘উপনিবেশবাদ’ কথাটা কারও চোখে পড়ে না। বাঙালির পঠনবুদ্ধি নিয়ে আমার বিশেষ আস্থা নেই।

এবার এর মধ্যে থেকে যদি কোনও বিদ্রোহের কথা ওঠে, সেটা তাহলে ঔপনিবেশিক আমলের বিদ্রোহের কথা। প্রত্যাখ্যানের যে কাব্যতত্ত্ব আছে বইতে, তা শিশুদের প্রত্যাখ্যান নয়। সবারই প্রত্যাখ্যান। বাংলা শিশুসাহিত্যে কিন্তু মেয়েরা মোটের ওপর অনুপস্থিত, উনিশ-বিশ শতকে বা এখনও হেথায়-হোথায় মেয়েদের অল্পবয়সেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, ১২ বছর হয়ে গেলেই সে অরক্ষণীয়া, বর মারা গেলেই চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে তাকে– এটা যে দেশের পরিসর, যেখানে নারী নিগ্রহের পীঠস্থানই বাংলা– অথচ তার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ‘আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার’-এ ‘বইয়ের অলস পাঠক ও রবীন্দ্রনাথের গল্প’-এ লিখেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ ‘হিতবাদী’তে ৬টা গল্প ৬ হপ্তায় লেখার পর সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছিলেন, এ কী করেছ রবি! কী করে এসব গল্প আমরা ছাপি! এ তো হাইক্লাস লিটারেচার। এ কি বাঙালি পাঠকের জিনিস? ভাবো তোমরা, এ কিন্তু যে-সে কেউ বলছেন না। সত্যিকারের একজন মেধাবী সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানেই হিতবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। তাঁর শেষ জীবনের লেখাতে আছেও, তিনি বলছেন– আমাদের ‘এডিটর’ এই বলেছিলেন।

তা যা বলছিলাম, আমার কাছে শিশু আক্ষরিক অর্থে ‘শিশু’ নয়, আলংকারিক অর্থে আমরা প্রত্যেকে শিশু– এ আমাদের রাজার রাজত্ব নয়, শিশুর শিশুত্ব গোছের দেশ– এইটার গল্প কী করে বলা যায়? এটার জন্য এক ধরনের নতুন সমাজবিজ্ঞানের কথা ভাবতে হবে। এখনও বহু বাবু আছেন, তাঁদের শিক্ষার কোনও অন্ত নেই, দীনতা নেই। অথচ রয়েছে একধরনের মজ্জাগত বাচ্চামি, সেই বাচ্চামি কিন্তু কৃত্রিমভাবে নির্মিত। তার মানে ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির একটা ফসল আমরা আজও বয়ে চলেছি। ভাবাই হয় না যে, ছাত্র আর শিক্ষকের মধ্যে একটা সাম্য থাকা দরকার। প্রশ্নটা হল, ঔপনিবেশিক জগতে শিশু কে? উত্তর হল, কে নয়? ‘কে নয়’-এর যে বিষয়ী, তার যে একটা সার্বভৌমিক বিস্তার আছে, এটা তর্কটা কিন্তু কোনও ঔপনিবেশিক শক্তির দেশে করা যাবে না। অর্থাৎ, যাঁরা মনে করেন, গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাসে বিদেশি তত্ত্বকে আরোপ করা হয়েছে, তাঁরা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। এখানে যে বিষয়ী, সে ওই ঔপনিবেশিক তত্ত্বায়নের বিষয়ীই নয়। মিশেল ফুকোর এত বিখ্যাত বই, ‘ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ’– তাতে ‘কলোনিয়াল সাবজেক্ট’ বা ‘ঔপনিবেশিক বিষয়ী’ একবার মাত্র একটা বাক্যে উল্লেখ হয়েছে। আর কোথাও এই আলোচনায় এই কথা একবারও প্রবেশ করেনি। একধরনের ইউরো-কেন্দ্রিকতা ওর মধ্যে কাজ করছে। আমি যখন শিশু-শৈশব-বড় হওয়ার কথা বলছি, তখন তার সঙ্গে ইউরো-কেন্দ্রিকতার একধরনের লড়াই আছে। সুতরাং এর উপস্থাপনা, এর গঠনরীতি, চিন্তন পদ্ধতি– সবটাই আমাকে আলাদা করতে হবে। জাতীয়তাবাদের জোরে, প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে নাকচ করে নয়। একধরনের বিজাতীয়তাবাদী দ্বিরালাপে নামতে হবে।

আমার ক্ষেত্রে যেটা কাজে লেগেছিল, তখন সুপারম্যানদের নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে বড় করে, এসেছে পাল্প ফিকশন, ব্যাটম্যানও। আমি একটা লেখা লিখেছিলাম, হারিয়ে গিয়েছে, সেটাই আমার জীবনের একমাত্র লেখা, যেটা ‘গণশক্তি’তে বেরিয়েছিল। লেখাটার নাম, ‘ইন্দ্রজালের অরণ্যদেব ও অরণ্যদেবের ইন্দ্রজাল’। এই সমস্ত কাজই কিন্তু গোপাল-রাখালের দিকে এগনোর পথ। আশা করি বুঝতে পারছ, এখানে ‘শিশু’ শব্দটাকে আক্ষরিকভাবে নিচ্ছি না। বয়সের কাঠামোয়, সীমায় দেখছি না। পরবর্তীকালে পেশাদার সমাজতাত্ত্বিকরা আমাকে এই বলেই আক্রমণ করেছিল যে, এনিড ব্লাইটনদের বইয়ে তো পাঠকের বয়সসীমা লেখা থাকে, যেমন ৩-৬, ৬-৭, ৮-১২– এইরকমভাবে ভাগ করা থাকে। কিন্তু মুশকিল হল, বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোটবড় ভেদাভেদ নেই– তার ভোক্তা অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তবয়স্ক সবাই।

একইসঙ্গে নারীবাদের প্রসঙ্গও এসেছিল এই সমালোচনায়। ভেবে দেখো, শিশু তো উভলিঙ্গ। তা সত্ত্বেও তার পুংভাগের প্রতি পক্ষপাত বাংলায় অতি প্রকট, তার অপরভাগ প্রায় অদৃশ্য ধ্রুপদী প্রাইমারে, মায় গল্প-উপন্যাসে। ওই ‘বিষয়ী’ বাস্তববিশ্বে আছে, কিন্তু সাহিত্যভুবনে নেই– তার ফলে আমাকে দুটো জিনিস দেখতে হয়েছিল। এক, বিষয়ীর যে লিঙ্গভাগ, তাতে এক জায়গায় তার উপস্থিতি প্রবল, আরেক জায়গায় তারা অনুপস্থিত। শুধুমাত্র ‘পিতৃতান্ত্রিক’ বলে দিয়ে কোনও লাভ হয় না। কারণ উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির সংমিশ্রণেই কিন্তু নারী-পুরুষের বিষয়িতা তৈরি হচ্ছে। এই ছেলেগুলো যখন বড় হবে, সে তখনও শিশুই, কিন্তু নারীর প্রতি তার মনোভাব তৈরি হবে এই বিশ্লিষ্ট বিষয়িতা থেকেই। এবং সেটা চলতেই থাকবে।

………………………………………………………

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব: শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, আমার প্রশ্নের জ্বালায় শিক্ষকরা সব অতিষ্ঠ!

………………………………………………………

এরই পাশাপাশি খুব বড় একটা ব্যাপার ঘটল ওই সময়, চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কসবাদের যে প্রবল আধিপত্য, যা আমি মনে করি, একশোভাগই ন্যায্য– কিন্তু তার যে অপব্যবহারের প্রতিরোধও তখন তৈরি হচ্ছিল। সবাই যে অকৃতজ্ঞ এমন না, প্রতিরোধ করলেও তারা মার্কসের কাছে কৃতজ্ঞ। আসল কথা হল ‘হরবোলা’ বিষয়ে লেখা এবং বুদ্ধদেব বসুকে দেওয়া সুবীরবাবুর উত্তর আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল ভূগোলের ব্যাপারটায়। এই দুটো বিষয়ের যোগফলেই গোপাল-রাখালের পথ তৈরি হচ্ছিল। পরে তা আরও বিস্তৃত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, উত্তর দেওয়া সবসময়ই সোজা, শক্ত কাজ প্রশ্ন তৈরি করা। কারণ, আমরা জান্তে বা অজান্তে নানা উত্তরে ভর্তি হয়ে আছি। তাই কিছু বললেই আগে থেকে সাজানো জবাব দিয়ে দিচ্ছি। জবাবের আগের স্তরে কী করে যাওয়া যায়? কী করে একটা প্রশ্ন সংগঠিত করা যায়? সেটা করতেই অনেক বছর কেটে যেতে পারে। খতিয়ে দেখতে হবে, প্রশ্নটার মানমর্যাদা আছে কি না, তার তাল-মান আছে কি না। না কি প্রশ্ন করার নামে পুনরুক্তিই করা হচ্ছে? কিন্তু একটা জীবনে যদি কেউ একটা প্রশ্নও তৈরি করতে পারে, সব উত্তর যদি তার ভুলও হয়, তা হলেও সে শ্রদ্ধেয়। আটের দশকে প্রশ্নটা তীক্ষ্মমুখ হল, সেটি এই– ‘পাঠ কাহাকে বলে?’ জরুরি হয়ে পড়ল প্রকরণচিন্তা। কনটেন্ট ও ফর্মের আড়াআড়ি ভাগাভাগিটা কে করেছে– তার সন্ধান আমি আজও খুঁজে পাইনি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কথা ধার করে বললে, ‘উক্তি’ ও ‘উপলব্ধি’-র ভিতর প্রভেদ টানা বাঞ্ছনীয় নয়। এক্ষেত্রে বরং অচিন্ত্য ভেদাভেদের ধারণাটি প্রয়োগ করলে কাজের কাজ হয়। ‘পাঠ’ একটি বস্তু। এবং পঠনের সঙ্গে উৎখনন যুক্ত হয়ে রয়েছে। অনেক পরে, যখন আমি ফ্রয়েডচর্চা শুরু করি, তখন বুঝতে পেরেছিলাম, এই পাঠতত্ত্বে আমরা যে প্রবেশ করছি, সেখানে শুধু মার্কস বা মার্কসবাদের অবদান আছে তা নয়, খুব চোরাভাবে ও গূঢ়ভাবে গঠনের অবচেতনে উপস্থিত আছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। এটা খুবই মজার, বাংলাদেশে একটা বিশেষ মুহূর্তে মার্কস এবং ফ্রয়েড একইসঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি এদেশীয় মার্কসবাদীদের পাল্লায় পড়ে মার্কস আর ফ্রয়েড বিরুদ্ধপদে পরিণত হয়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে ফ্রয়েডের ওপর লেখার জন্য যে কারণে মাশুল গুনতে হয়েছে। বাধ্য করা হয়েছে তাঁকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে। এর ফলে বাংলার মাটিতে একযোগে ফ্রয়েড-মার্কস চর্চা হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বাংলা বিভাগে হামেশাই বলা হয়: প্রথম জীবনে তিনি ফ্রয়েডীয়, দ্বিতীয় জীবনে মার্কসীয়। এ কথার যে মানে নেই, তা কি বোঝা খুব কঠিন? মানে প্রথমটায় প্রতিক্রিয়াশীল, পরে প্রগতিশীল।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। একই জিনিস ঋত্বিক ঘটককেও ভুগতে হয়েছে। সেখানে ফ্রয়েড নয়, তার ছাত্র ইয়ুং।

হ্যাঁ। এখানে মনোবিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এটা ফ্রয়েড না-জানার আগেই আমি আঁচ করছিলাম। আমি তখন ‘শিশু কে’– এই প্রশ্নটা তৈরি করার চেষ্টা করছি। বাংলায়, বাংলাদেশে, একটা ঔপনিবেশিক সমাজে, ‘কে শিশু’-র উত্তরটা হচ্ছে– কে নয়। এই উত্তরের মধ্যে কিন্তু আমি এক ধরনের সমাজ অবচেতনের কথাই ভাবছিলাম। তখনও হয়তো এই শব্দ দিয়ে ভাবিনি। বয়স দিয়ে লোককে মাপা, এই বয়োঃবাদী সংস্কারটাই তো ভয়ানক ভুল!

অভীক। শিবাজীদা, ভূগোলের কথা আপনি বললেন, ভৌগোলিকতার কথা বললেন, সেই সূত্রেই কি ইতিহাস এবং নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একধরনের সখ্য তৈরি হল আপনার?

না। আমি কখনওই কোনও নিম্নবর্গীয় সমাজের সরেজমিন তদন্ত করিনি। আমার এমন কোনও ‘তাত্ত্বিক’ কাজ নেই নিম্নবর্গ নিয়ে। আমার যা কাজ, তিন তরফ থেকে দেখা। তা হল– সাহেবদের আধিপত্য বিস্তার হয়েছে এ দেশের ওপরে। ঠিক করে বললে, প্রাধান্য বিস্তার। এই বিস্তারের মধ্যে শ্রেণি মধ্যবিত্ত, সেই শ্রেণির ভগ্নাংশ ছেলেরা, তাদের কর্তব্য হল অ-উদ্বৃত্তের ওপর আধিপত্য বিস্তার। অর্থাৎ, তিনটে ভাগ আছে– সাহেব, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং নিম্নবর্গ। ব্রাহ্মণ্যবাদী নিদানে নারী-শূদ্র সমান-সমান। ঔপনিবেশিক উত্থানে মৃদুভাবে হলেও নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে, মধ্যবিত্ত পরিসরে। সেখানে ফাটল ঘটছে। চিন্তনের ক্ষেত্রে নতুন কিছু হচ্ছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নারীর প্রতি যে সরল সমীকরণ– সেটা পুরোপুরি খাটছে না। অংশত তো অবশ্যই খাটে। আমার পড়াটা হল সম্পর্কের গল্প পড়া। রিলেশনাল স্টাডি। নিম্নবর্গকে কী বলব? আমার নির্বাচিত শব্দ হল ‘ওরা’। ‘বাংলা উপন্যাসে ওরা’-তে ‘ওরা’ উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে দেওয়া। কে সেই ‘ওরা’র মধ্যে পড়বে, তা কেউ জানে না। এখন এমন যদি হয়, আমরা-ওরা– এক্ষেত্রে ‘আমরা’ যদি বদলে যায়, ‘ওরা’ও বদলে যাবে। এই ‘ওরা’ কে– এর উত্তরে ওদের কাছে না গিয়ে, আমরা কী লিখেছি, সেখান থেকে ওদের খুঁজতে চাই। পঠনলক্ষ্য হচ্ছে, আমার অন্তর্গহনে ওদের কী রূপ।

শ্রীকুমার। আপনি কি ইচ্ছে করেই ‘ডায়লেকটিক্স’ শব্দটা সরিয়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই ব্যবহার করছি না। যদিও গোপাল-রাখালের ইংরেজি অনুবাদে ব্যবহার করেছিলাম। দ্বন্দ্বসমাসের ইংরেজি কেউ খুঁজে পাচ্ছে না!

শ্রীকুমার। বারবার করে ‘রিলেশনাল’ শব্দটা বলছেন বলেই মনে হল কথাটা।

সে ডায়লেকটিকও তো রিলেশনালই।

অভীক। দ্বন্দ্বসমাসে অনেক কথা বলা হয়ে যায়।

খুব সুন্দর শব্দ এটা। শব্দটা আসলেই খুব মজার– দুটো পদ সমমূল্যের, অথচ তা আমি ব্যবহার করছি বিপরীত অর্থে। যাই হোক, প্রসঙ্গে আসি। প্রথমেই হল, ওরা কারা, আমি জানি না। অতএব আমার কর্তব্য হল, নতুন পাঠপ্রণালী ব্যবহার করে আমাদের অন্তরে গচ্ছিত ওদের যে ভাবমূর্তি, তার উদ্ধার। তার সঙ্গে ওদের মিলবে কি মিলবে না– আমি জানি না। আমরা তো সাধারণভাবে স্টিরিওটাইপেই কথা বলি। অতি-সাধারণীকরণ আবার এক অর্থে চিহ্নকরণও। যেহেতু এটা চিহ্ন, তাই একে হেসেও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এটাই কিন্তু পরিচয় নির্মাণের পদ্ধতি। যাই করো না, অবাঙালিদের কাছে তুমি ‘মছলি বাঙালি’-ই থাকবে। ‘উহারা এইরূপ’– এই কথাটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই রয়েছে। বাঙালি না ভদ্রলোক– এই প্রশ্নটা থেকেই বুঝতে পারবে বাঙালিদের মধ্যে এটা কত পরিমাণে রয়েছে। আমরা যারা সাহেবের প্রসাদধন্য হয়ে ক্ষমতার টুকরো স্বাদ পেয়েছিলাম, তাতে বলীয়ান হয়ে কত লোককে যে অবদমন, অবনমন করেছি, তার কোনও ইয়ত্তা নেই! আমি একটা তালিকা করেছিলাম, বাঙালি মধ্যবিত্তের তাচ্ছিল্যের উদাহরণ। তাতে চমকে গিয়েছিলাম সুন্দরবনের বাঙালিদের নিয়ে শহুরে বাঙালির অবজ্ঞা দেখে। এই যদি আমাদের সমাজের অবচেতনের লক্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি কাউকে দোষারোপও করা যাবে না। করলে এক ধরনের মহাভুল হয়, তার নাম ‘সেলফ এক্সেপ্টিং ফ্যালাসি’। দেখিনি কি আমরা, লুকোচুরি খেলার সময় অনেকবার, যে গোনে সে নিজেকে বাদ দিয়ে ফেলে? অর্থাৎ, তাত্ত্বিক হিসেবে, বিশ্লেষক হিসেবে আমি যা খুশি বলতে পারি, কিন্তু আমি এটা মনে করছি না যে, আমিও তাদেরই অংশীদার। দুঃখের বিষয়, যেসব চিন্তাশাখায় ক্ষমতার বিশ্লেষণ হচ্ছে, ঠিক সেখানেই নিজের কথাটা ভুলে যাওয়া হয়, যে আমি নিজেও ওই ক্ষমতার অংশীদার। ‘বিষয়ী’ শব্দটা আক্ষরিক অর্থে আত্মতায় জড়িত আছে। অর্থাৎ যে লিখছে, সে-ও ভালনারেবল। সর্বজ্ঞ তো সে নয়-ই, সে হয়তো নিজের সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল নয়। সে হুঁশ থাকলে উৎখনন তার পক্ষে সবচেয়ে ভালো সম্ভব। সে সহজ ভুলগুলো করবে না।

অভীক। আপনি তুলনামূলক সাহিত্য পড়াতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কত সালে আপনি চলে গেলেন সেন্টারে, সেখানে গিয়ে আপনি কী পড়ালেন?

আমি সেন্টারে যাই ২০০৪ সালে। পয়লা নভেম্বর। ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বর অবধি সেখানে ছিলাম। ‘আরটিপি’ বলে একটা কোর্স সেখানে আগে থেকেই চালু ছিল। তিন বছরের মাথায় ওটা আমরা এমফিল কোর্স করে দিই। ছাত্রছাত্রীরা নানা ডিসিপ্লিন থেকে আসছে। কারও ইংরেজি, কারও ইতিহাস, কারও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তাই এখানে তোমাকে আক্ষরিক অর্থে ইন্টারডিসিপ্লিনারি হতে হবে। তোমাকে এমনভাবে কথা বলতে হবে, যাতে তা সবার কাছে পৌঁছতে পারে। তারা যে ছোট্ট চৌহদ্দির মধ্যে লালিতপালিত হয়েছে, বক্তা নিজেও তাই, তার থেকে বেরিয়ে গিয়ে কথা বলতে হবে। এর জন্য স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গিও তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে খুবই সফল বোধিসত্ত্ব কর। উদয় কুমার, তপতী, প্রাচীরাও। আমার পক্ষে সেটা আক্ষরিক অর্থে অনায়াস ছিল, আমি হয়তো ভালোভাবে অনুভব করিনি, সেটা হল তুলনামূলকটাই ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি ছিল। এই বিভাগ নানা ধরনের শাখা-উপশাখায় বিস্তারিত ছিল। আমি যে একটা ডিসিপ্লিনের আওতায় ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি ছিলাম, এটা সেন্টারে গিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। অত বড় ক্লাস, অত ছাত্রছাত্রী– প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বিভাগ থেকে এসেছে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসছে। বাঙালি সংখ্যালঘু প্রায় সেখানে। সকলের চাওয়া-পাওয়া আলাদা, সেটাকে ধরে রাখা এ এক মহা কাজ!

শ্রীকুমার। সেন্টারে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার মূল প্রণোদনা কী?

কম্পারেটিভে প্রশাসনিক কাজের ভার এমন বেড়ে গেল, ঠিক করে পড়াতে পারছিলাম না। ক্লাস নিচ্ছি, এমন সময় ঠকঠক– ডিন ডাকছে। ক্লাসটা সেদিনের মতো আর নেওয়া গেল না। আর কথায় কথায় মিটিং– আর পারছিলাম না এগুলো! তারপর যখন সেমেস্টার চালু হল, তাতে যে সময়ের সংকোচ দেখা দিল, যেমন তিনটে ক্লাসে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পড়ানো– এই বিশাল ফাঁকিবাজিটা আমার বরদাস্ত হল না। আমি এতদিন জানতাম সব জায়গায় ফাঁকিবাজ মানুষ থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখলাম ফাঁকিবাজিটাই নর্ম। এখন তো এমফিল উঠে গেছে, আবার আরটিপি ফিরে এসেছে সেন্টারে।

শ্রীকুমার। তবে, সেন্টারে যাওয়ার পর আপনার লেখালেখি বেড়ে গেছিল।

আমি ওখানে ১১টা থেকে ১২টা কোর্স পড়াতাম। অনেক কোর্স ডিজাইনও করেছিলাম। একটা ছিল টেক্সট ও টেক্সচুয়ালিটি। একটা করেছিলাম ‘ন্যাশনালিজম’। তাতে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী ছিল। লাতিন আমেরিকা-আফ্রিকা। ‘হাউ টু রিড ডোনাল্ড ডাক’ পড়াতাম। তোমরা জানো, ‘অ্যাপারথাইড’ কথাটার আফ্রিকান্স ভাষায় উচ্চারণই: অ্যাপার্ট হেট। উচ্চারণেই বলে দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের জিনিসও জানতে হবে। শুধু গুটিকয়েক সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের বই পড়লেই তো হবে না!

অভীক। মানববাবু একবার বলেছিলেন, ‘to call a spade a spade’– এই কথাটা কখনও ব্যবহার করবে না। এটা আসলে ব্ল্যাকদের সম্পর্কে বলা হত। এ ব্যাপারে কোথাও তথ্য পাওয়া যায় না কিন্তু। ইন্টারনেটেও না। এগুলো মানববাবুরা অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে শিখে আমাদের শেখাতেন। এই অ্যাকাডেমিয়া তুলনাহীন।

গুরুবাদী ঘরানার লেখাপড়া আমি মানি না। দিশারী থাকলেও, ছাত্র সে, যে নিজে অর্জন করে। যাক গে, সেন্টারে আমি আর উদয় কুমার বডি নিয়ে একটা কোর্স সাজিয়েছিলাম। সেখানে দেহতত্ত্ব পর্যন্ত ছিল। এই অংশটা আমি পড়াতাম। প্লেটোর ‘সিম্পোসিয়াম’ পড়ানো হত। তার মতোই আমরা একসঙ্গে পড়াতাম ধর্ষমর্ষকামিতা। উদয় উঠে বলত, শিবাজী ইজ ভেরি ক্লেভার। হি হ্যাজ টেকেন ম্যাসোচিজম, হি হ্যাজ টেকেন দ্য প্লেজার পার্ট ফর হিমসেল্ফ। আই হ্যাভ বিন গিভেন সেডিজম। অ্যান্ড আই উইল বি আ সেডিস্ট।

অভীক। আমরা অল্পবয়স থেকে এই বাড়িতে নানা সূত্রে রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক– এঁদের নানা সংলাপ, কথা শুনেছি। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গ্রুপের সঙ্গেও আপনার সখ্য ছিল, আপনি কনফারেন্সেও গিয়েছিলেন। এই সময়ের ইতিহাস ও বৌদ্ধিক চর্চার সম্পর্কটা যদি আরেকটু খোলসা করেন।

যখন শুরু হয়েছিল সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ, সকলের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি– যাঁর লেখা সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তিনি আন্তোনিও গ্রামশি। পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাভাবনার থেকে অনেকে দূরে চলে যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রাথমিক স্তরে তিনিই ছিলেন চিন্তার ভিত। গ্রামশি মানে তথাকথিত স্তালিনীয় মার্কসবাদের একটা বিরাট প্রতিবাদ। বলা হয়, আধুনিক ইতালিয়ান গদ্যের জন্মদাতা তিনিই। গ্রামশির চিন্তা থেকে ‘সাবঅল্টার্ন’ শব্দটা আসে। সাবঅল্টার্ন মানে হল অনেকগুলো থাক। একইসঙ্গে তা ভার্টিকাল ও হরাইজন্টাল। আমি যদি বাঙালি মধ্যবিত্ত জগৎটাকে ভাবি বিষয়ী সত্তা হিসেবে, হরাইজন্টালি তা নারী-পুরুষে বিশ্লিষ্ট। এর অনেক পরে আমি বুঝেছিলাম, এখানে যৌনতার প্রসঙ্গ না আনলে তা পূর্ণতা পাবে না। সেক্ষেত্রে বিষয়ী শুধু নারী-পুরুষে বিভক্ত নয়, অজস্র শাখায় বিভক্ত। এবং রবীন্দ্রনাথের বহুমুখিনতাকে চেপে দেওয়াও এক ধরনের ক্ষমতার গল্প। ক্ষমতা কীভাবে বাঁচে আত্মবিকাশকে রুদ্ধ না করে, এবং এর মধ্যে ‘আত্ম’ কথাটা যে আয়তনে বিশাল, তাকে গুণে শেষ করা যাবে না। এই যে রবীন্দ্রনাথের কথাটা– আপনাকে যে জানা আমার ফুরাবে না– এর চেয়ে বড় কথা আর কিছুই নেই। ‘ফুরাবে না’ মানে এমন এক আত্মতার কথা বলা হচ্ছে, যাকে কখনও কোনও ডোরে বাঁধা যাবে না, যায়নি। অথচ বাঁধার চেষ্টাটাই হল ক্ষমতার অপর নাম। ক্ষমতার গল্পের প্রসারে গ্রামশির ভূমিকা অনেক বড়। তো কলকাতার সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর একটি ‘প্রতিষ্ঠাপত্র’ আছে, রণজিৎ গুহ-র লেখা। পরে অন্যরাও যোগ দিয়েছিলেন। এর ক’দিন পরে লাতিন আমেরিকা ‘সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ’ তৈরি করে। আমি ওই প্রতিষ্ঠাপত্র পড়ে হতবাক হয়েছিলাম। তাতে বলা হয়েছে– কত রকমের সাহিত্য আছে, সিনেমা আছে, কত ধারা আছে– এসব আলোচনার সংহত মুহূর্ত যেন এই সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ। অর্থাৎ, রয়েছে স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতা। আমাদের দেশীয় স্বভাব অনুসারে, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের মধ্যে এক ধরনের অস্বীকার-কুণ্ঠা ছিল। সাব-অল্টার্ন স্টাডিজে কখনও কাউকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক নিয়ে লিখতে দেখলাম না, সবসময় তা হয়ে উঠল কেঠো সমাজতাত্ত্বিক ব্যাপারস্যাপার। এর ব্যতিক্রম যে কেউ ছিলেন না তা নয়, যেমন গৌতম ভদ্র। তাঁর প্রায় সব কাজটাই সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে।

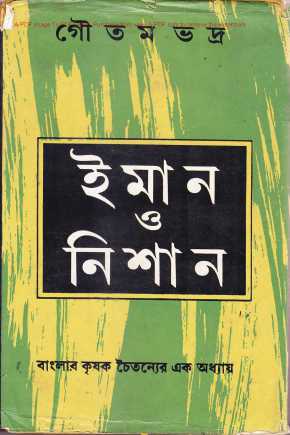

শ্রীকুমার। কৃষক চৈতন্য নিয়েই তো কাজ আছে ওঁর– ‘ইমান ও নিশান’।

কৃষক-সংস্কৃতির কাজ তো বটেই। রণজিৎ গুহর ‘এলিমেন্টরি অ্যাসপেক্টস অফ পিসান্ট ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া’ও তাই-ই। এই বই থেকে ‘ইমান ও নিশান’ খুবই প্রভাবিত। সে যাই হোক, আমি বলছি যে, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ আন্দোলনটা ক’দিন চলার পরে মিইয়ে যায়। রয়ে যায় কেবলমাত্র ‘সাবঅল্টার্ন’ শব্দখানা।

শ্রীকুমার। তাতে কি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের ভূমিকা ছিল? ‘ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক’ প্রবন্ধখানা?

না না, তা আমার মনে হয় না। ইচ্ছে করেই ওরকম ‘টিজিং’ প্রবন্ধনাম। অবশ্যই তারা কথা বলতে পারে, তোমরা শুনতে পাও না। এটা আসলে বধিরতার গল্প। গোপাল-রাখালেও এই বধিরতার গল্প আছে। বাচ্চা ছেলেটা আর মা কী কথা বলছে– সেটা বাবা কখনও শোনে না। ‘শিশু ভোলানাথ’-এর কথা মনে করো।

শ্রীকুমার। আপনি গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস যখন লিখছেন, তখন শুধু গোপাল-রাখালই লিখছেন, এমন তো না। ৭ বছর ধরে তো কেউ বই লেখে না। আপনি তখন উইমেন স্টাডিজের পাঠ্যসূচি নির্ণায়ক পরিষদে ঢুকছেন। ফিল্ম স্টাডিজেও–

আমি এই সবক’টা বিভাগে পড়াতাম। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে, পড়াতাম এমফিলের ইংরেজিতে, ফিল্ম স্টাডিজ এম.এ, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে।

শ্রীকুমার। আচ্ছা, বেশ। একটু আগেই আপনি একটা কথা বললেন, ‘মানচিত্র’ এবং ‘মনচিত্র’– আপনার এই যে যাতায়াত, যদি আপত্তিকর দুটো ভাগ করি, ‘ঘর’ এবং ‘বাহির’ বলে, কিন্তু আপনার তো একটা বারান্দাও আছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, প্রবন্ধটা আপনার ‘বারান্দা’ নয়। আপনার বারান্দা কবিতা, নাটক, উপন্যাস, যেটা আমরা কম পড়ি।

আমার ধারণা, কোনও এক ডিএনএ-গত বিপত্তিতে, বাঙালি কোনও দিন কাউকে, একটা খোপের মধ্যে পুরে দিলে তাকে অন্য খোপে রাখতে পারে না। তার বিপুল দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অনেকান্ত প্রতিভা, বড্ড বেশি মাথার পক্ষে। তাই একসময় ওঁর খেতাব ছিল ‘কবি’। পরে সেটা সরতে সরতে হল– কবিতা কিছুই নয় এমন, তাঁর প্রধান কাজ প্রবন্ধ, গদ্যভাষা তৈরি করা। তারপর হল গান। আর ছবিকে সাহেবরা ভালো বলে। রবীন্দ্রনাথকে শেষমেশ খোপে গুঁজতে গুঁজতে দাঁড় করিয়েছি সুরকার হিসেবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্থানাঙ্ক দাঁড়িয়েছে এখন শচীন দেব বর্মন, মদনমোহন, সলিল চৌধুরীর গোত্রে। এ যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও করতে পারি, তাতেই আমাদের বিপুল প্রতিভার প্রমাণ। এর আমি নাম দিয়েছি– টু স্লট ইজ টু স্লটার। সব বাঙালি লেখক এর ভুক্তভোগী। এদিকে রবীন্দ্রনাথের জন্যই কিন্তু বহু লেখক ভালো অর্থে অনেকান্তবাদী হয়েছিলেন। তাঁদের কথা আমরা মনে রাখিনি। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা পরিচয় যেমন আমরা স্থির করে দিয়েছি– ‘অনুবাদেন্দ্র’, ফলে কোনওভাবেই তাঁর কবিতার দিকে বাঙালি মুখ তুলে তাকাবে না। আমার লেখার ক্ষেত্রে গদ্যভঙ্গির প্রধান যে রস, তা উপন্যাস এবং নাটক লেখার রস। এটা কাটা কাটা গদ্য নয়। একটা গল্প বলার চেষ্টা সবসময়ই আছে। ছেলেবেলা থেকেই কয়েকটা প্রশ্ন আমাকে জ্বালায়। সেই খটকাই বাড়তে বাড়তে বিষফোঁড়া হয়ে যায়। যেমন ‘গীতা’ বিষয়ক প্রশ্ন। ঢাকুরিয়া ব্রিজ দিয়ে একদিন হাঁটছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হল, এটা কী কাকতাল?

শ্রীকুমার। সময়টা কত? এই কারণে বলছি যে, ‘গীতা’ প্রবন্ধটা ২০০৬ সালের, বই হয়ে বেরয় ২০২২-এ– দুটোর মাঝখানে ১৬ বছরের ফারাক।

কাজটা করতে ১৪ বছর লেগেছিল।

শ্রীকুমার। মানে, ২০০৬ থেকে ১৪ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। তাহলে তো ওটা বাবরি মসজিদ ভাঙার বছরের আশপাশেই ঘটছে, নাকি?

হ্যাঁ। সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে যেতে একটা সরল নিরীহ জিজ্ঞাসা তৈরি হয়েছিল। কেন ‘জাতীয়’ নেতারা, ধরা যাক– বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, মহাত্মা গান্ধী– জেলে গেলেই গীতা নিয়ে বসেন। কারাবাসের সঙ্গে গীতার কী আন্তরিক সম্পর্ক? একই জিনিস ঘটেছিল স্বদেশি আন্দোলনের সময়। অরবিন্দর কথাই মনে করো। ইতিহাস ঘেঁটে দেখবে, যাঁরা গীতা ফেলে দিত, তাঁদেরই পাঠানো হত বোমা ফেলতে, এবং ফাঁসি হত। গীতার কী মোহ আছে, যাতে বল্লভভাই প্যাটেল গীতা পড়ছেন? জাতীয়তাবাদ নিয়ে তখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি একই কথার পুনরুক্তিতে। প্রশ্নটা জরুরি, কিন্তু তার উত্তর যেটা দেওয়া হচ্ছে, সেটা সবাই জানে। নতুন করে ভাবার জন্য, উপনিষদ-গীতার প্রাগাধুনিক ও আধুনিক নানা টীকাভাষ্য পড়া শুরু করলাম। নাটের গুরু বঙ্কিম কী লিখেছিলেন পড়তেই হবে। ‘কর্মণ্যবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন’– যে শ্লোক জন্ম থেকে শুনে আসছি, ‘টু বি আর নট টু বি’-র মতো প্রবাদ হয়ে কানে থেকে গিয়েছে– সেই স্তোত্রকে বঙ্কিমই প্রথম ‘মহাবাক্য’ নাম দেন। প্রাগাধুনিক যুগে যখন গীতা নিয়ে রমরমা ছিল না, তখন কী হয়েছিল, এ জন্যও শুরু করলাম খোঁজ। তা দেখতে গিয়ে অনেক বইয়ের তালিকা পেয়েছিলাম, যা ভীষণ কাজের। তখন শঙ্কর পড়তে শুরু করি।

শ্রীকুমার। শঙ্করভাষ্য?

হ্যাঁ, শঙ্করের সবই ভাষ্য। তা যা বলছিলাম, আমার একটা চরিত্রগত ত্রুটি আছে। আমি যাঁকে পড়তে যাই, বিশেষ করে যাঁর খ্যাতি-সিদ্ধি আছে, মনে করি, তাঁর সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করা আমার কাজ। অতএব আমি মনেই করি না, যাঁকে পড়ছি তিনি উজ্জ্বল লোক। ফলে সম্মুখ সমর। অনেক ভুলভাল কথাও ভাবব খাটো করতে গিয়ে, কিন্তু খাটো করবই। তো আমি শঙ্করদ্বেষী ছিলাম, মানে তুমি যা বলবে, আমি তার উল্টোটা বলব। একটা সময় দেখলাম, আমায় শিবির পাল্টাতে হবে। অদ্বৈত বেদান্ত বাদে, সেই প্রাগাধুনিক পর্ব থেকে সমস্ত গীতাভাষ্যকারই শঙ্করবিরোধী। আমি শঙ্করের দিকে গিয়ে দেখলাম, আবিশ্বই আমার শত্রু। বঙ্কিম তো শঙ্করকে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, দুঃখের বিষয়, আমার এসব কথা ভারতবাসী কেউ মানিবে না, যদি কতিপয় ইংরেজি শিক্ষিত মানে! কতিপয় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বলাতেই বুঝতে পেরেছি আমাকে দলবদল করতে হবে। শঙ্করের বুদ্ধির প্রাচুর্য নিয়ে যদিও কারও কোনও সন্দেহ ছিল না, সবাই সেলাম ঠোকে, তার নিন্দা শুরু করে। অরিন্দম চক্রবর্তী আমাকে শান দিয়েছিল এ বিষয়ে। ওর সঙ্গে যবে প্রথম আলাপ, তখন আমার গীতার লেখাটা সদ্য বেরিয়েছে, অনুষ্টুপে, ২০০৬ সালে।

শ্রীকুমার। যে লেখাটায় পাদটীকা লেখার তুলনায় বেশি ছিল?

না, এ অপপ্রচার!

অভীক। গল্পে ফিরুন ঘনাদা।

যাই হোক, অরিন্দম আসার পরই বুঝলাম, আমার আত্মরক্ষার স্ট্র্যাটেজি হবে সমর্পণ। যেদিনই ও এল, আমি সেন্টারে ওর ঘরে লেখাটার ফোটোকপি রেখে এলাম। এবার যা মুণ্ডপাত করতে চাও, করো। আমি ইচ্ছে করেই দু’-তিনদিন পর ওর ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলাম। অরিন্দম আমাকে দেখে বলল, ‘ও, দাঁড়াও তোমার ঘরে যাচ্ছি।’ এরপর এল অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স। অরিন্দম এল চারপাতার কবিতা নিয়ে। সেটাই আমার গীতালোচনার পাঠ-প্রতিক্রিয়া। এর ক’দিন পরই অরিন্দম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টা বক্তৃতা দেয়। আমি ৩-৪টে শুনেছি। বসেছিলাম, প্রথম সারিতে। রসিক মানুষ ও, নানা রকম যৌন-রসিকতাও ছিল অরিন্দমের বক্তব্যে। খেয়াল করেছিলাম, দার্শনিক যাঁরা, তাঁদের মুখ গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হচ্ছে। আমরা মাল্টিডিসিপ্লিনের লোক, আমরা তো সব নিতে পারি। তো পরের দিন সকালে ওঁর ফোন এল, ‘আই থিঙ্ক মাই লেকচার হ্যাজ পিসড ইউ অফ।’ ‘কেন, তা কেন?’ ‘আমি সারাক্ষণ চোখ রাখছিলাম। দেখলাম, কিছুক্ষণ পরে তুমি চেয়ারে খানিক নেমে গিয়েছ।’ আমি বললাম, ‘তুমি আমাকে যে চেয়ারই দাও না কেন, আমার যা শারীরিক আয়তন, তাতে আমি নেমে যাবই।’ অরিন্দম বলল, ‘না, ওই নেমে যাওয়ার পিছনে একটা শারীরিক মন্তব্য ছিল।’ আমি তখন বললাম, ‘এতই যখন লক্ষ করেছ, বলেই দিই, আমি না বেশিক্ষণ শঙ্কর-নিন্দা সহ্য করতে পারি না।’ ‘হুম, বুঝেছি’ শুনতে পেলাম টেলিফোনের ওপার থেকে। শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র পরে সেন্টারের পাঠ্যক্রমেও আমি অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। ওটাই প্রথম ভারতীয় টেক্সট সেন্টারের। আমি তো এ-ও ভেবেছিলাম, আইনস্টাইনের ‘থিওরি অফ রিলেটিভিটি’ প্রবন্ধটা পড়ানো হোক, অঙ্ক অংশটা বাদ থাক না হয়। কিন্তু বাকিটা তো গদ্যে লেখা। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমি ছাত্রছাত্রীদের বলতাম, তোমাদের আমরা বই পড়াতে আসিনি। সে তো তোমরা বাড়িতেও পড়তে পারো। আমরা তোমাদের পঠনটা পড়াতে এসেছি। যে কোনও বই তোমার হাতে তুলে দিলে, তুমি সেটা কীভাবে পড়বে। টেক্সট অ্যান্ড টেক্সচুয়ালিটি বুঝতে হবে, নয়তো তুমি স্বাবলম্বী হবে না। তুমি হবে গ্রন্থকীট। সেটা কাম্য নয়।

শ্রীকুমার। সংস্কৃত শিখেছিলেন আপনি?

না। স্কুলে যেটুকু। সংস্কৃতজ্ঞ আমাকে বলা যায় না। আমি অন্বয় পড়ে ভেঙে বলতে পারি। আমার সংস্কৃত টেক্সটের পঠন অনেকটা অনুবাদ তমসার মধ্যে। বাংলা-হিন্দি জানি বলে, কোনটা নেব ও কোনটা নেব না, তা ভালো করে বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে মনে হয়, সংস্কৃত না জানাটা ফলদায়ক হয়েছে। অনেক সংস্কৃতবিদ সংস্কৃতর তলায় লেখা বাংলা অনুবাদ পড়েন না, তাঁরা যে কত বড় বড় চিন্তাবিদদের হেলা-উপেক্ষা করছে, সেটা টের পান না। এটা আসছে ‘আমি সংস্কৃত জানি’– এই স্পর্ধা থেকে। অল্প অল্প না-জানাটা অনেক সময় কাজে দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ছোটদের ‘অ আ ক খ’ পড়ানোর সময় একটা বই ধরিয়ে দাও। কিছু বুঝবে, কিছু বুঝবে না– বোঝা আর না-বোঝা এটা তো সারাজীবনের গল্প। অজ্ঞানতা প্রয়োজন, আমি আমার অজ্ঞানতাকে ফলপ্রসূ করার জন্যই তো পড়ব। তখনই পড়া হবে।

শ্রীকুমার। আপনার ছাত্র জীবনের অর্ধেকটা আপনি বিজ্ঞান পড়েছেন, অর্ধেকটা সাহিত্য বা সমাজতত্ত্ব পড়েছেন। বিজ্ঞান দিয়ে সাহিত্য বা সমাজতত্ত্ব– আন্তঃসম্পর্কটা কীরকম ছিল?

আমার কাছে বিজ্ঞান মানে কিন্তু গণিত। আমি যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হই, তখন আমার ক্লাসের পরম বন্ধু, বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ শুভাশিস নাগ। ভাটনগর পুরস্কার ঘোষণার পর, নেওয়ার আগে ও মারা যায়। ওর সঙ্গে নিগূঢ় আলাপে বুঝে গেলাম, আমি আর যাই হই, গণিতজ্ঞ হব না। কিন্তু গণিতের কাছ থেকে যেটা পেলাম, তা হল যুক্তি দিয়ে তক্কো করার শিক্ষা।

শ্রীকুমার। আপনার এটা মনে হয়নি, যে, গণিতও একটা ভাষা?

সে তো বটেই। আমি তো পড়াতামও সিম্বলিক লজিক। শঙ্খবাবু যখন ‘প্যাপিরাস’ থেকে কিশোর-কিশোরীদের জন্য জীবনীর সিরিজ করছেন, তখন তিনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন, ‘এই সিরিজে কিন্তু খুব বেশি বৈজ্ঞানিক স্থান পাচ্ছেন না। বাংলায় এমনিই বিজ্ঞানচর্চার যা হাল, তাতে তোমাকে কোনও এক বিজ্ঞানী নিয়ে লিখতে হবে। তিনটে নাম দিচ্ছি, বেছে নাও।’ প্রথমজনের নাম বললেন, কোপারনিকাস। আমি বললাম, ‘ওঁর যা জীবন, তিন পাতাতেই ফুরিয়ে যাবে।’ দ্বিতীয় নাম, আইনস্টাইন। কিন্তু এ আমার গণিতবিদ্যার অনেক বাইরে। তৃতীয় নাম এল গ্যালিলিও। বললাম, ‘হতে পারে। ওঁর গণিত ইশকুলেই পড়া হয়ে গিয়েছে। আর, অত্যন্ত জমজমাট নাটকীয় ওঁর জীবন।’

অভীক। তার ওপর সাহিত্যেও আছে, ব্রেখটের সূত্রে।

সেই জন্যই বইটা শেষ করা ব্রেখটের নাটক দিয়ে। ওই লেখা লিখতে গিয়ে প্রচুর বই পড়া হল। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যেতাম। সেখানে পেয়ে গেলাম গ্যালিলিওর ওপর আইনস্টাইনের লেখা। এসব করতে গিয়ে আমাকে অনেক সামাজিক, ঐতিহাসিক তত্ত্ব দেখতে হয়েছিল। সমাজবিজ্ঞান আছে বলেই গ্যালিলিওর গল্পটা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক সাফল্যসিদ্ধি বলে ফুরিয়ে যায় না। লিখতে লিখতে আমার মনে হচ্ছিল যে, এখানে নাটকীয়তা প্রয়োজন। আর আমার প্রিয়তম সাহিত্য আঙ্গিক হচ্ছে গোয়েন্দা উপন্যাস, আমি যখন ‘অথ মা ফলেষু কদাচন’ লিখেছিলাম, সেটাও প্রায় গোয়েন্দা উপন্যাস গোছেরই, কী হবে কী হবে ভাব ছিল তাতে। শঙ্খবাবু আর ডক্টর অমিয় দেব পড়তে পড়তে ফোন করেছিলেন, ‘এই পাতা পর্যন্ত এগোলাম, এ তো গোয়েন্দা উপন্যাসের মতো।’ ‘মা ফলেষু’ প্রথম প্রকাশের ষোলো বছর পর, আরও তিনটি প্রবন্ধ-সহ ‘ভারতে-মহাভারতে’ বইটি বেরয়। এর ভূমিকা লিখেছিলেন বন্ধুবর ঐতিহাসিক রণবীর চক্রবর্তী। সেখানেও তিনি এ লেখার গোয়েন্দা গল্পসম টানটান বুননের কথা উল্লেখ করেছেন। রূপকথার যে বাচ্চাদের প্রশ্ন, তারপর তারপর? এ জিনিসটা তৈরি করতে হবে লিখনের মধ্যে। পাঠককে অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে হবে। এর জন্য গণিতের ব্যাপারটা সহায়ক।

অভীক। গ্যালিলিওর সঙ্গে ক্ষমতার একটা লড়াইও তো চলেছে…

সেই জন্যই তো বলছি, জমজমাট নাটক। ১৯৯৮ সালে ওই বই বেরয়। ’৯২ সালে বিশ্ব-কাঁপানো একটা ঘটনা ঘটল। পয়লা নভেম্বরের সকালে খবরের কাগজ খুলে অনেকেই নিশ্চয়ই চমকে উঠেছিলেন। ২১ শতকের দোরগোড়ায় এসে, ঘটনার প্রায় ৩৬০ বছর বাদে, রোমান ক্যাথলিক চার্চ সরকারিভাবে এই প্রথম কবুল করছে, গ্যালিলিও নির্দোষ! ভাবো, ১৯৯২ সালে, চার্চ স্বীকার করে গ্যালিলিওর বিজ্ঞান ঠিক। এই যদি পৃথিবী হয়, সেই পৃথিবীর এত বড় এক নট, তাঁর জীবনী লেখার মধ্যে আলাদা মজা আছে। স্বাদও আছে। পৃথিবীর বোকামির ইতিহাসও লেখা যায় এর মধ্য দিয়ে।

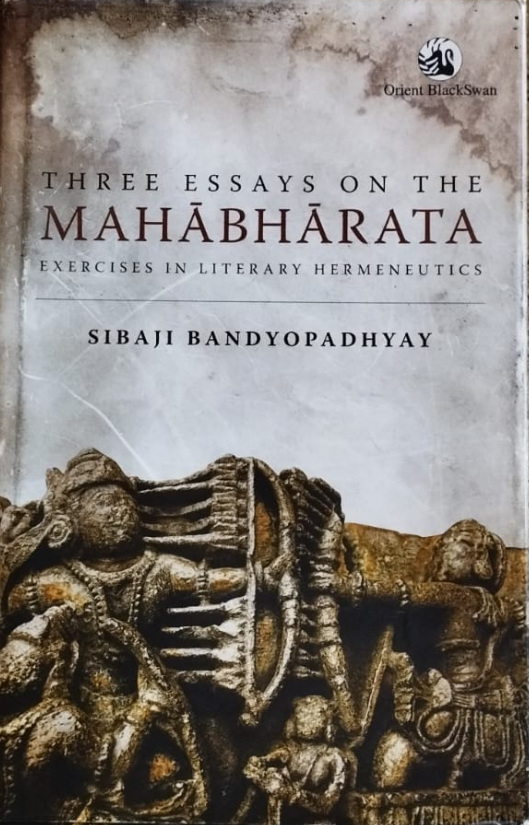

অভীক। শিবাজীদা, এরই পাশাপাশি, আপনি মহাভারতের দিকে চলে গেলেন। এই জার্নির মধ্যে একটা প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি, আবার তা ভেঙেও যাচ্ছে। এই ভাঙা-গড়াটা হচ্ছে কীভাবে?

আমার যাবতীয় মহাভারত চর্চার বীজ হল আমার লেখা নাটক– ‘উত্তমপুরুষ একবচন একটি ভাণ।’ ছেলেবেলা থেকেই অশ্বথামার গল্পটা জানা। মহাভারত যুদ্ধশেষে ক্লান্তপরাজিত অশ্বথ্বামা দেখলেন, ঘুমন্ত কাকশাবকদের ঠুকরে-ঠুকরে খাচ্ছে এক প্যাঁচা। আমার মনে হল, আতঙ্কবাদের ব্যাকরণটা এখানে বলা আছে। কারণ আমরা সেরকম একটা সময়ের মধ্যে বাস করছিলাম, এখনও করছি, বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক। ভাবলাম, যদি মহাভারত দিয়ে আতঙ্কবাদের গল্পটা বলা যায়। বাতিল-মানুষ অশ্বথ্বামা বনাম রাষ্ট্রশক্তি-কৃষ্ণ। কিন্তু তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হবে না। নিজের সুবিধার জন্য মূল কাহিনিতে কোনও যোগ-বিয়োগ করিনি। আমি যে গল্পটা বলব, সেটা আমার, কিন্তু উপাদানে কোনও হাত দেব না। আমি আর চিত্রকর-অধ্যাপক শঙ্খ মিলে যখন গ্রাফিক নভেল ব্যস আর পাঞ্চালী নির্মাণ করি, সেখানেও মহাভারতের মান্য সংস্করণ থেকে একতিল বিচ্যুতি নেই। নবীন উপস্থাপনা হবে পুনর্ব্যাখ্যানে। মহাভারতের সঙ্গে আমার অবধারিতভাবে প্রেম হয়ে গেল। প্রচুর দুর্বল জিনিস, প্রচুর প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাপারস্যাপার থাকতে পারে, এতদসত্ত্বেও, মহাভারত তার ব্যাপ্তিতে, চিন্তার গাঢ়ত্বে আমাকে জয় করে নিয়েছে। লোকে হয়তো হাসবে, কিন্তু ইলিয়ড-ওডিসি পড়েও আমার ‘মহাভারতীয়’ আহ্লাদ হয়নি। সত্যি বলতে কী, কালিদাসও আমার তেমন ধাতে সয় না। ওঁর অনেক উপমাই আমার কানে কৃত্রিম, যেমন মনে করতেন বুদ্ধদেব বসু।

শ্রীকুমার। এ হয়তো ভবিষ্যতের কাছে সব কবিকেই শুনতে হয়। রবীন্দ্রনাথকেও শুনতে হয়েছিল যে, অন্ত্যমিলও খেলো।

কালীদাসের কিছু কিছু উপমা অবশ্য অসামান্য। যেমন, হিমালয় যেন বিরুপাক্ষর জমাট অট্টহাস্য! এটা অতুলনীয়। এটা দিয়ে ‘পাঞ্চালী’ শুরু হচ্ছে।

শ্রীকুমার। আপনি তো গদ্য-পদ্য লিখছিলেন, হঠাৎ গ্রাফিক নভেল কোত্থেকে এল! ব্যাপারটা কল্পনার বিস্তারে ক্ষতিকারক, খেলো– এইসব বলা হত একসময়।

ছোটবেলায় দেখেছি, কমিকসকে প্রবল গালাগাল করত লোকজন। ‘গ্রাফিক নভেল’ কিন্তু ফর্ম হিসেবে নতুন। এখানে দ্বিতীয় শব্দটার ওপর জোর দিয়ে ভাবতে হবে– নভেল, ইট হ্যাজ টু বি আ নভেল। তো গ্রাফিক নভেল লেখার আইডিয়া যেভাবে আসতে পারত, সেভাবেই এসেছে– শিল্পীর মাধ্যমেই। অভীকের (মজুমদার) মাধ্যমে শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। সে দুরু দুরু বক্ষে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। কিছু ছবি এঁকেছে। ওর অনেকগুলো বইও বেরিয়ে গিয়েছে তখন। পুরস্কারও পেয়েছে। ম্যান্ডেলাকে নিয়ে ওর বইখানাও বেরিয়েছে। ওর নিজের মহাভারত নিয়ে আগ্রহ ছিল। ‘অর্জুন কি রাত’ নামে বেশ ক’টা ছবি নিয়ে ও এল আমার কাছে। অল্প আগেই প্রয়াত হয়েছে ঋতুপর্ণ (ঘোষ)। ‘একটি বাড়ির গল্প’ চিত্রনাট্য প্রকাশিত হয়ে গেছে তখন। শঙ্খর সঙ্গে আমি ‘সত্যান্বেষী’ দেখতে গিয়েছি। তার কিছুদিন পরে ‘এই সময়’-এর শোভন তরফদার এবং ওঁর স্ত্রী একটি স্মারকবক্তৃতার আয়োজন করে। আমি বলব, যৌনতা নিয়ে। শঙ্খ গিয়েছিল আমার সঙ্গে। তো শ্রোতারা চমকে চমকে উঠছিল। হেটেরোসেক্সুয়ালিটি, হোমোসেক্সুয়ালিটি, হেটেরোনর্মাটিভিটি কবে তৈরি হল– এইসব বলেছিলাম ওখানেই। সভা শেষের পর শোভন বলল, ‘এই সময়ের রবিবারোয়ারিতে বক্তৃতাটা দিয়ে দিচ্ছি।’ তখন আমি শঙ্খর সঙ্গে আলাপ করিয়ে বললাম, ‘এই যে একজন শিল্পী, ও আঁকতে পারবে না?’ শোভন বলল, ‘দেখতে পারি!’ এরকম কাকতালীয়ভাবে কাজটা শুরু হয়। এর বছরখানেক পর, পেঙ্গুইন, র্যান্ডম হাউস থেকে একজন এল। তার বস ওকে পাঠিয়েছে আমার থেকে একটা লেখা নিতে। আমি চমৎকৃত। বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকাশনা। ভাবছি কী করা যায়! ওকেই তখন বলেছিলাম, ‘দেখো, গ্রাফিকের কয়েকটা কাজ করেছি আমি আর শঙ্খ। আমরা মহাভারত নিয়ে একটা কাজ করতে পারি না? কিন্তু একখণ্ডে কী করে হবে, অন্তত পাঁচখণ্ড তো লাগবেই!’ ‘সেটা কোনও ব্যাপার না, পাঁচখণ্ডই হবে।’ ক’দিন পর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। আমি তিনমাসের মধ্যে লিখে ফেললাম। শঙ্খ এক বছর ধরে ছবি আঁকল।

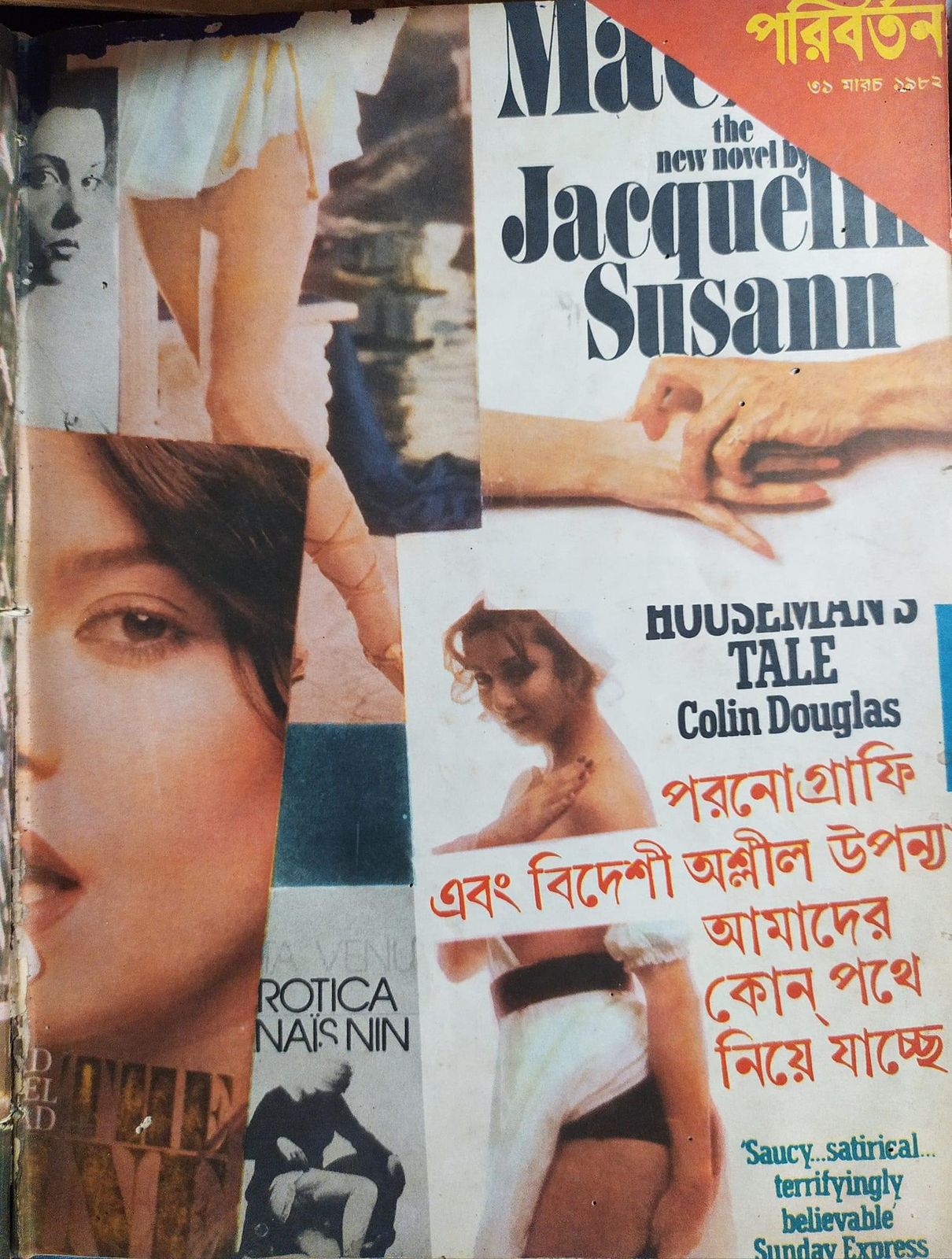

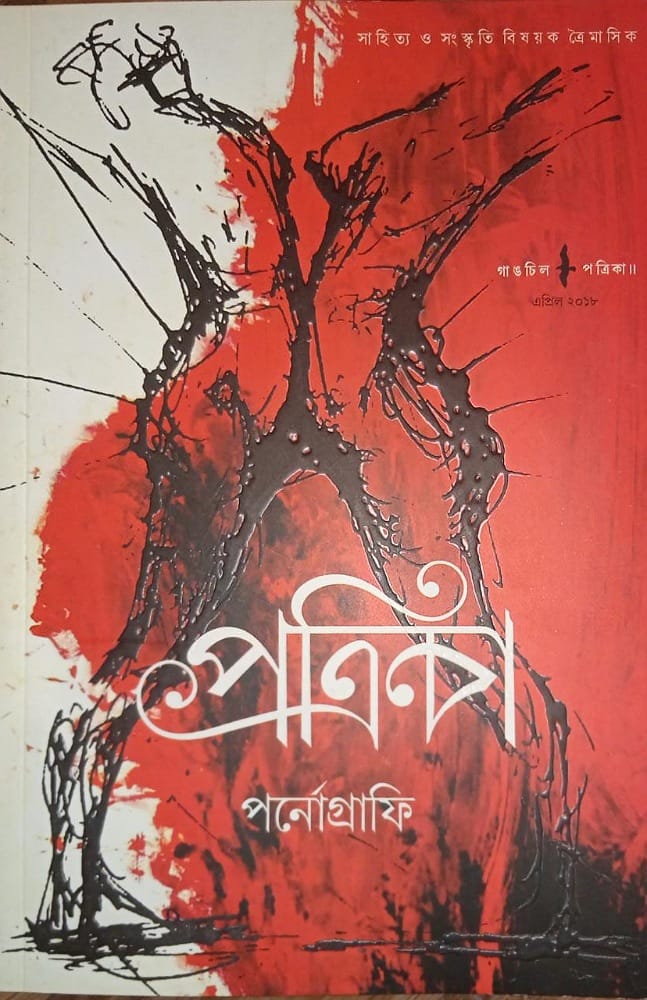

শ্রীকুমার। আপনি তো একসময় পর্নোগ্রাফি নিয়েও বক্তৃতা করেছেন। তখন পর্নোগ্রাফি চর্চার একেবারেই শুরুর সময়।

একটা দাবি করেই ফেলি। তা হল পর্নোগ্রাফি চর্চায় আমিই ভারতের প্রথম। ১৯৮৩ সালে, আমি তখন এম.এ পড়ি, সিগাল বুক হাউসে এ নিয়ে বক্তৃতা দিই।

শ্রীকুমার। সিগাল কী করে জানল আপনি এ নিয়ে জানেন? একজন ছাত্রকে ডেকে নিল?

অতি-উজ্জ্বল হিসেবে পরিচিত ছিলাম হয়তো। আমার ভালোই চটিগল্প পড়া ছিল। এই বক্তৃতা দেব বলেও পড়াশোনা করলাম, আমার তৎকালীন অ্যাডাল্ট ছাত্রদের বলতে তারা ডাঁই করে আমার টেবিলে চটিবই এনে রাখল। সেই টেবিলে চটি ছাড়া কিছু ছিল না তখন। তো বক্তৃতা দিলাম। ইংরেজিতে তৈরি করেছিলাম সেই লেখা। বলেওছিলাম ইংরেজিতেই। মানববাবু আমার পরিচয় দিলেন ওখানে, ‘এর নাম শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশু সাহিত্য নিয়ে ভাবে, আবার পর্নোগ্রাফি নিয়েও ভাবে। বোঝাই যাচ্ছে, ওর মনের গতি কতদিকে!’ ওই বলার ফল হল, সেই বক্তৃতায় সমস্ত দর্শক-শ্রোতা প্রত্যেকেই মানলেন, তাঁরা পর্নোগ্রাফি পড়েছেন। কয়েক বছর পর, সালটা মনে নেই, যাদবপুরের বিভাগীয় পত্রিকায় পর্ন-বিষয়ক লেখা বেরল। এর আগে একটা মজার কাণ্ড ঘটেছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে গিয়েছিলাম ইংরেজির অধ্যাপক তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আয়োজিত জনতোষ সংস্কৃতি বিষয়ক সেমিনারে যোগ দিতে। উদ্বোধনী ভাষণে উপাচার্য বললেন, ‘আমি বক্তাদের অনুরোধ করছি মনে রাখতে, এখানে ছেলেমেয়েরা অপরিণত, বালক-বালিকা আছে। বক্তারা তা যেন খেয়াল রাখেন।’ কারা সেই বালক-বালিকা, যারা এমএ পাঠরত। তো, বিভাগের কথায় ফিরি, ওই পত্রিকার কথায়। বিভাগীয় প্রধান ডক্টর দেব একবার বলেছিলেন, ‘পত্রিকায় কিছু লেখো!’ বলেছিলাম, ‘লিখতে পারি, কিন্তু আপনারা ছাপতে পারবেন না!’ ‘কী লেখা যে ছাপা যাবে না?’ বললাম, ‘বাংলা পর্ন, চটিবই!’ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘অবশ্যই ছাপা যাবে। দাও।’ দিলাম। তিনি খুশি। শুধু বললেন, ‘এ লেখার সঙ্গে উচিত তথ্য যাওয়া যে, ক’টা চটি বই তুমি পড়েছ?’ বললাম, ‘লিখুন, অ্যাটলিস্ট হানড্রেড।’ সেভাবেই ছাপা হয়েছিল। ‘গাঙচিল’ পত্রিকার ‘পর্নোগ্রাফি’ সংখ্যায় আমি নতুন একটি লেখা লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, পর্নোগ্রাফি সংকোচ হয়ে কীভাবে পর্ন হল। ইন্টারনেট আসায় আসলে কী হল, তার ব্যাকরণটা লিখলাম। মনে রাখতে হবে, আমি যখন পর্নোগ্রাফি চর্চা করছি, তখন কিন্তু ইন্টারনেট নেই। পর্ন শব্দটাই ছিল না তখন।

অভীক। আপনি শিশু ও নারী নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু সেই সূত্রে কি একবারও যোগ করতে চাইবেন না সংখ্যালঘুকেও?

সকলের মতো আমিও আরএসএস ও বিজেপির উত্থানে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। ১৯৯২ সালে, ৬ ডিসেম্বরের ঘটনাটা যখন ঘটে যায়, আমাকে লিখতে বলা হয়েছিল ‘বারোমাস’ পত্রিকার জন্য। রবীন্দ্রনাথের ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের ওই লাইন, ‘আগুন জ্বালাবার আগে সলতে পাকাতে হয়’, আমি সেখান থেকে খুঁজতে থাকলাম, সলতে পাকানোর ইতিহাসটা, এবং কোন সাহসে বাঙালি এর বিরোধিতা করছে। বাঙালিই তো তৈরি করেছে এই উত্থানটা। আগুন যে জ্বলছে, তার একদা ঘাঁটি তো বাংলাই। ওই কারণেই ‘পুনর্বিবেচনা’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম। আমাকে পুনর্বিবেচনা করতে অন্তত যেতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রে। আমি দেখেছি এই ধরনের কাণ্ডকারখানায় বঙ্কিমের পদস্খলন হয়, কিন্তু সহায়তা যিনি করেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। যদিও স্বদেশি পর্বে উনি উল্টোপাল্টা কিছু কাণ্ড করলেও, বাঙালির সবথেকে বড় বন্ধু-মিত্র হলেন রবীন্দ্রনাথ। আবার ওদিকে, বঙ্কিমের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়াও কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার। এঁদের আবার একটা তরলায়িত রূপও আছে। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করার ক্ষমতা বাঙালির নেই। ফলে বাঙালির প্রয়োজন ছিল তরলিত সংস্করণ। রবীন্দ্রকাব্যের তরলিত সংস্করণ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রগদ্যের তরলিত সংস্করণ শরৎচন্দ্র। এখন ব্যাপারটা বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও সত্যি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচুর তরল সংস্করণ বেরিয়েছে। এটার প্রতিনিধিস্থল কে, সেটা আমাকে বের করতে হবে। কে সেই তরলিত চিন্তার প্রধান লোক? সেটা আমার মতে, বিবেকানন্দ। সে কারণেই ওই লেখা।

শ্রীকুমার। রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মার্কস, শঙ্কর, সিগমুন্ড ফ্রয়েড– এই যে বর্গক্ষেত্র তৈরি হল, যাঁদের মধ্যে তেমন মিলমিশ নেই, এর মধ্যে আপনার চলাচলটা কীভাবে সম্ভব হল?

মার্কস এবং ফ্রয়েড তেলে-জলে মিশ খায় না– এটা এখানকার পার্টি-মার্কসবাদ প্রচার করেছিল। আবার উল্টোদিকে মার্কস এবং ফ্রয়েডের মধ্যে চলাচলের পথ কীভাবে তৈরি করা যায়, তা নিয়ে এদেশেও গবেষণা আছে। কোনও গবেষণাই যে ফলপ্রসূ হয়েছে, তা নয়। এই মেলাতে না পারার পিছনে আমার কেন জানি মনে হয় কারণটা হচ্ছে এ সমাজের যৌনতা নিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ততা। যৌনতা, যৌনতার শুচিবায়ুগ্রস্ততা ও তার অনুসন্ধানকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা– খুব শক্ত। এর মাঝে ‘গ্লাস অফ ওয়াটার থিওরি’র গল্পটা বলে নিই। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর একদল যুবক-যুবতী লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা বলেন, বিপ্লবটা তো হল, কিন্তু এর শেষটা কোথায়? আসল জিনিসটাই তো হচ্ছে না! লেনিন বলেন, আসল আবার কী? সেই দল বলে, সব বিপ্লবের একটা তো লক্ষ্য: যৌনমুক্তি, সেটা কবে হবে? তখন লেনিন শকড– ‘তার মানে!’ ‘পরিবার, বিবাহ– এইসব রাবিশ জিনিস কেন থাকবে! প্রেমের এরকম একমুখী, একগামী আনুগত্য তো কুসংস্কার!’ লেনিন ক্রুপস্কায়াকে দেখিয়ে বললেন, ‘দেখো আমি সারাজীবন প্রেম ওঁর সঙ্গেই করেছি।’ বিপক্ষ তখন বলে, ‘থাক, আপনি বলুন, যৌনমুক্তি কবে হচ্ছে?’ লেনিন হতবাক! বলেন, ‘এ হয় না কি!’ এর একটা অসামান্য উত্তর দিয়েছিল ওরা। যা আন্দোলনটার নামেও ছাপ ফেলে। তা হল: ‘যখন তেষ্টা পায়, কারও বাড়ি গিয়ে জল চান না? সে যদি জল না দেয়, তাহলে কি তাকে নির্দয় বলা হয় না? কামও তো একটা তেষ্টা। তেষ্টার পূরণ যে করবে, সেই ভালো। বিশেষ বাড়িতে জল খেতে যাওয়া তো একধরনের ছুঁতমার্গিতা!’ এর থেকেই ‘গ্লাস অফ ওয়াটার থিয়োরি’ তৈরি হয়। পরে দেখেছিলাম, জৈন-বৌদ্ধ বিরোধী ভারতীয় আজীবিকরাও একই কথা বলেছিল, ২৫০০ বছর আগে! ‘ভারতদর্শনসার’-প্রণেতা উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যরও একটা চমৎকার পর্যবেক্ষণ আছে, বলেছিলেন যে, যে কোনও বিস্ফোরণের সময়, বিপ্লবের সময় এইরকম একটা দাবি ওঠা অনিবার্য। এটা ঠিকই বলেছিলেন মনে হয়। একবার সমাজ স্থিতিশীল হয়ে গেলে আবার গড্ডলিকা প্রবাহে চলবে। যৌনমুক্তির দাবি ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ সময়েই ঘটে। সেই ২২-২৩-২৪ বছরের ছেলেমেয়েরা লেনিনকে জানতে চেয়েছিল, ‘‘বিপ্লব হয়েছে’ বা ‘শ্রেণিশত্রু নিকেশ হয়েছে’– কথাটার মানে কী? পিতৃতান্ত্রিকতা রয়ে গেল, আবার বিপ্লব কীসের?’’ লেনিন তাতে হেসেছিলেন।

অভীক। প্রসঙ্গান্তরে যাই, এই বাড়িতে তো আমি, মৈনাকদা, কালিকা দেখেছি কী পরিমাণ হুল্লোড় হত! কী অসাধারণ সব মোমেন্ট তৈরি হত।

তা এসব তাদেরই লিখতে বলো না।

অভীক। মানববাবুর কথা লেখার মতো আর খুব একটা লোক নেই শিবাজীদা।

আচ্ছা, মানববাবুর একটা গল্প বলছি। একদম গোড়ার দিকে। আমি এমএ পড়ছি। ওঁর বাড়িতে সব যাতায়াত শুরু হয়েছে আমার। সরস্বতী পুজোর দিন কী কারণে গেছি। আমাকে দেখেই বললেন, তুমি এত রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করো কেন? আমি অবাক হয়ে বললাম, অ্যাঁ? উনি বুকে চাপড় দিতে দিতে বললেন, রবীন্দ্রনাথ আমার, আমার। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সব দিয়েছেন, এ কথা তুমি বলার কে?

শ্রীকুমার। বাদল সরকারের কথা শুনব কিন্তু!

১১:১০। সবে আমি নিজের ঘরে ঢুকেছি। দেখি, বাদলবাবু বসে আছেন। মুখ একেবারে বাদল হয়ে আছে। বললেন, ‘বুঝলেন, জীবনে কখনও এত অপমানিত হইনি। এই অপমান নিতে পারছি না।’ আমি তো উতলা হয়ে বললাম, ‘কে বলেছেন? কী বলেছেন?’ উনি বললেন, ‘আমি তো রোজ ১০:২০-তে ক্লাস করতে আসি ট্রেনে করে। স্টেশনে যাদবপুরের বাংলার এক ছাত্রীর সঙ্গে দেখা। সে বলল, প্রথম ক্লাস শঙ্খবাবুর। আমি দৌড়ে দৌড়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে যখন উনি ক্লাসে উঠছিলেন, আমি তাঁকে ধরে বললাম, আপনার ক্লাসটা করব।’ শঙ্খবাবু বললেন, ‘না।’, ‘না মানে?’, ‘আমার ক্লাসে আপনার আসা হবে না।’, ‘কেন? আমি কী দোষ করলাম? আমি তো কম্পারেটিভে রোজ ক্লাস করি।’ তখন উনি বললেন, ‘ওরা যে কোন সাহসে ক্লাস নেয়, আমি জানি না। আমার দ্বারা হবে না।’

অভীক। রক্তকরবীর ক্লাস ছিল ওটা। আমি ছিলাম ওই ক্লাসে।

এই কথাটা মুহূর্তে চাউর হয়ে গেছে বিভাগে। সেদিন ফ্যাকাল্টি ক্লাবে সুবীরবাবু শঙ্খবাবুকে বললেন, ছি ছি শঙ্খদা, আপনি যে এমন কাপুরুষ, জানা ছিল না। আরেকটা গল্প মনে পড়ছে। লাইব্রেরি কক্ষে বাদলবাবু গ্রিক নাটক নিয়ে কথা বলবেন। গোটা কলকাতা শহর সে খবর জানে। উপচে পড়ছে ভিড়। উনি পড়াতে শুরু করলেন। সফোক্লিস নিয়ে একটা তত্ত্বায়ন বলছেন। কেউ একজন প্রশ্ন করলেন, ইউরিপিডিসের নাটকে তো… সঙ্গে সঙ্গে বাদল সরকার বলে উঠলেন, ‘ইউরিপিডিস এখনও ক্লাসে পড়ানো হয়নি। প্রশ্ন করবেন না।’

অভীক। রণজিৎ গুহ-র সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল আপনার?

গভীর সম্পর্ক ছিল। একেবারে দাদু-নাতির মতো। উনি কিছু একটা লিখে আমাকে পড়ে শোনাতেন। আমি তো সোজা বলে দিতাম, কিচ্ছু হয়নি, রিরাইট। উনিও বিরাট নাটুকে, আমিও। তবে ওঁকে আমি এক নাম্বার বেশি দেব।

শ্রীকুমার। সুধীর চক্রবর্তীও এ বাড়িতে আসতেন না?

অনেকবার। থেকেওছেন। উনি কিছুদিনের জন্য বিভাগে অতিথি অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন। একদিন ঠিক হল, উনি বাংলা গান নিয়ে একটা বক্তৃতা দেবেন আমাদের লাইব্রেরি কক্ষে। সুধীরবাবুর মাথাটা না একটা আর্কাইভ। ধরো, ভাটিয়ালি নিয়ে কথা বলছেন, তার ভাগ-উপভাগ সব তাঁর মগজস্থ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপ কুমার রায়– কে যে ছিল না ওঁর ঝুলিতে। ওস্তাদের শেষ মার ছিল রবীন্দ্রনাথই। ‘আলোর অমল কমলখানি’ গানটি শুরু হচ্ছে যে তান দিয়ে, সেটা খুবই দুর্লভ। আলো কীভাবে ফোটাতে হয়, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জানতেন। আরেকটা ঘটনা মনে আছে, সেটা আমার এই ঘরেই। সুধীরবাবু আছেন, আর রয়েছে আমার এক ছাত্র শাশ্বত ঘোষাল, সে খুবই সেতার-পারদর্শী। জানলাটা খোলা, উনি বললেন, বাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিন। সেদিন একের পর এক গান তিনি গেয়ে চলেছেন। কোনও ফরমাইশি নেই। নিজের ইচ্ছেয় তিনি গান গাইছেন, অনেক রাত অবধি। সে এক নৈসর্গিক অভিজ্ঞতা!

অভীক। আমরা এবার আপনার প্রিয় ছাত্রদের কথায় আসি। কালিকাপ্রসাদ ও লালের ব্যাপারে যদি কিছু বলেন।

‘উত্তমপুরুষ’ আমি পাঠ করি সিগালে। ওটা শুনে রংগন চক্রবর্তী ঠিক করে এটা স্টুডিওতে রেকর্ড করা হবে। হঠাৎ একদিন কালিকা এসে বলল, ওই রেকর্ডিংটা কি বেরবে না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই বেরবে। কালিকা বলল, ওটার জন্য তো সংগীত লাগবে, আবহসংগীত লাগবে। আমি বললাম, ওটা তুমি ব্যবস্থা করো, আমি কী জানি! কালিকা ঠিক করল ওই-ই করবে। ময়ূখ, মৈনাক ও কালিকা মিলে আবহসংগীত করল। কয়েক দিন ধরে বহু বাদ্যযন্ত্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেটা তৈরি করল। ওই গোটা জিনিসটার পুরো কৃতিত্ব রঙ্গন ও কালিকার। শেষতক নিয়ে যাওয়াটা কালিকার। এবার লালের কথায় আসি, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ করবে বলে ঠিক করেছে। এর অন্যতম প্রেরণাস্থল আমার ‘‘বাংলা উপন্যাসে ‘ওরা’’’। নাট্যরূপ নিয়ে আমার কাছে এসেছে। পড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কত নম্বর? আমি বললাম, কুড়িতে আঠেরো। তো প্রথম শো দেখতে গেছি রবীন্দ্রসদনে। দেবেশ রায় ধুতি পরে এসেছেন, আমাকে ডেকে বললেন, আপনাকে লোকে খুঁজছে। আমি বললাম, কেন? উনি বললেন, মার পড়বে। আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম, আমার ওপর কেন? আপনি তো লেখক। উনি বললেন, না না, সবাই জানে কে আসল ব্যাপার। মারটা ঠিক জায়গাতেই পড়বে। আমি ততক্ষণে ঠিক করে নিয়েছি এক মিনিট নাটকটা দেখব। এক মিনিট দেখেই বুঝে যাব নাটকটা হয়েছে কি হয়নি। ওই অন্ধকারেই বেরিয়ে চলে যাব, ইতিমধ্যে মারের হুমকি পেয়েছি। শুরু হওয়ার সময়ই আমি সামনের চেয়ারটা আঁকড়ে ধরেছি। হাফ টাইমে আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম যে, আমি শুরু থেকে ওভাবে বসে আছি।

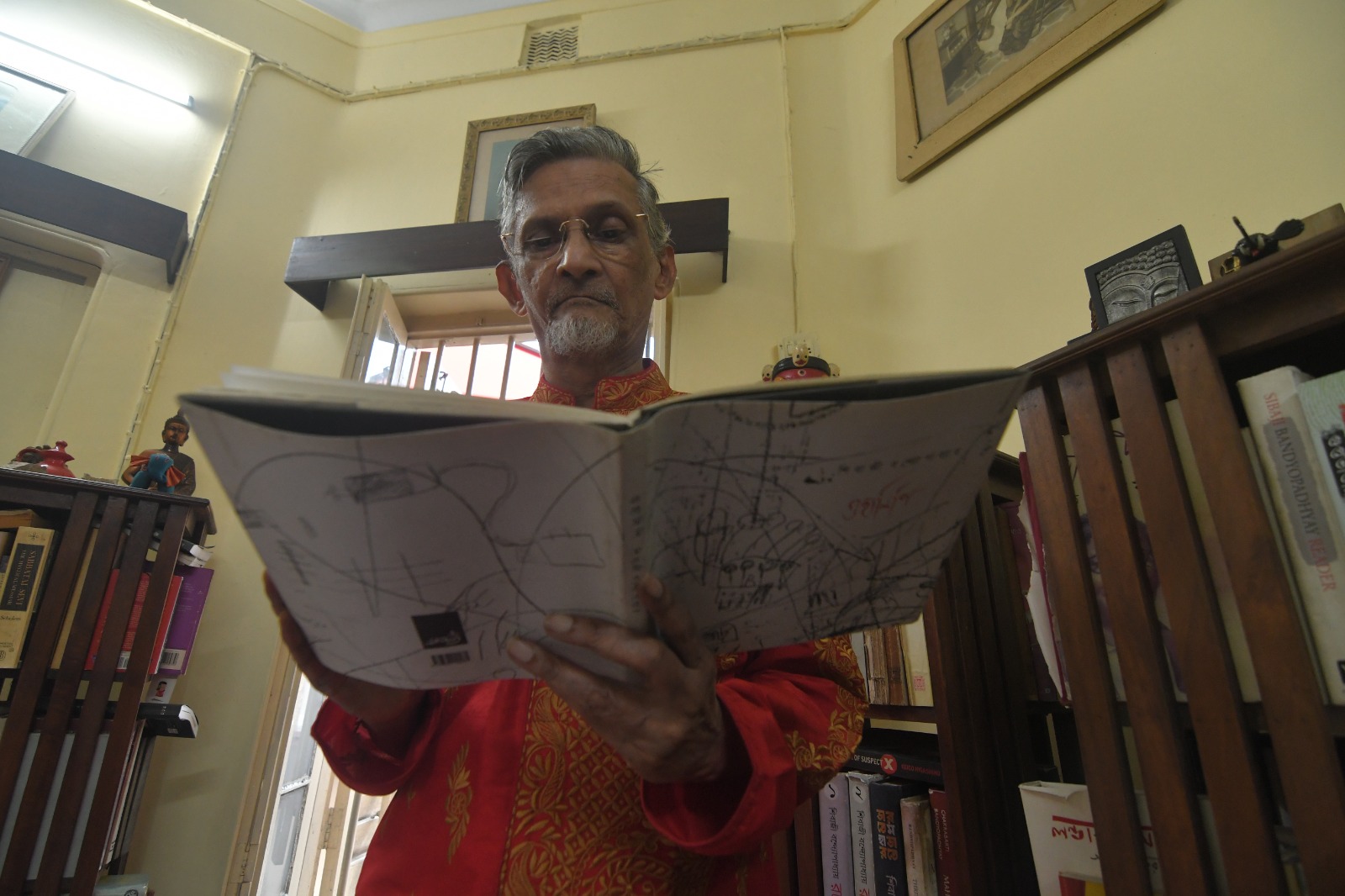

শ্রীকুমার। আচ্ছা, একেবারেই অন্য প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন। আপনি গত পাঁচ বছরে চিকিৎসা বাদ দিয়ে বাড়ি থেকে ক’বার বেরিয়েছেন? আমি দুটো জানি, একবার ঝাড়গ্রাম গেলেন, আর-একবার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

অভীক। আমি পাদটীকা যোগ করতে চাই একটা– কুমার সাহানি এসেছেন। উনি ওপর থেকে হাত নাড়িয়েছেন, কিন্তু নীচে যাননি।

আরে! আমার পক্ষে নামা সম্ভব না।

শ্রীকুমার। এই যে একধরনের স্বেচ্ছাবন্দিত্ব, এটা কেন?

এর নাম হচ্ছে, অমলদশা। আমার পিসেমশাই, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন, নাম মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র। মানববাবু আমাকে বলেছিলেন, ‘কী শুরু করেছ! আগে তো বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আসতে। এখন আত্মীয়স্বজনদেরও নিয়ে আসছ! তাও একেবারে পিসেমশাই! তখন আমি বলেছিলাম, কারও পিসেমশাইয়ের নাম যদি মাধব হয়, তাহলে তো সে বাধ্যতই অমল।

শ্রীকুমার। না, মজা করে বললে হবে না, আপনি একজন লেখক, সাহিত্য এবং সমাজতত্ত্বের ভাষ্যকার, আপনি যে এই স্বেচ্ছা-গৃহবন্দিত্ব বেছে নিয়েছেন, কারণ আপনাকে তো কেউ বাধ্য করেনি।

বাধ্য করেছে।

শ্রীকুমার। কে?

আমার পঙ্গু পা!

শ্রীকুমার। আপনি বাইরে গিয়েছিলেন কী করে?

গাড়ি করে, হুইলচেয়ার করে।

শ্রীকুমার। সে তো আপনি চাইলে কত লোক রাজি হয়ে যাবে আপনাকে বাইরে থেকে রোজ ঘুরিয়ে আনতে। আপনার কি সমস্যা হয় কোনও বাইরে যেতে?

না কোনও সমস্যা হয় না। সামনে সারাদিন কম্পিউটার ইন্টারনেট খোলা। মানচিত্র টাঙানো রয়েছে ঘরে। স্বদেশ আর বহির্দেশের। আমি দিব্য আছি।

(শেষ)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved