শহরে গোপাল তাঁর ঈশ্বরত্ব সরিয়ে রেখে ঘরের এক মানুষ হয়ে গিয়েছেন সময়ের সঙ্গে । গোপালরা এখন বনভোজনে অবধি যান। বাড়ির ছেলে বা মেয়ে বা কর্তা শীতকালে পিকনিকে গেলে বাড়িতে ফেরার নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া থাকে, আর বাড়ি ফেরার পর ‘ব্রেথ টেস্ট’ দিতে হয় সংসারের কত্রীর কাছে। কিন্তু ওই যে-গোপাল অতি সুবোধ বালক, তাই তিনি বনভোজনে গেলে কয়েক দিন থেকে আসেন একেবারে। বিজয়গড়ের আর শহরের অন্যান্য প্রান্তে এখন গোপালের বনভোজনের স্পট। গোপালকে তাবিজ দিয়ে দেওয়া হয় যাতে এর বাড়ির গোপাল অন্যের বাড়িতে না পৌঁছয় বনভোজনের শেষে, যেন নিজের বাড়িতেই ফেরত যেতে পারে। রথ আর উল্টোরথের মাঝেও গোপালরা বেড়াতে যায় বিভিন্ন মন্দিরে আর কয়েক দিন থেকে আসে।

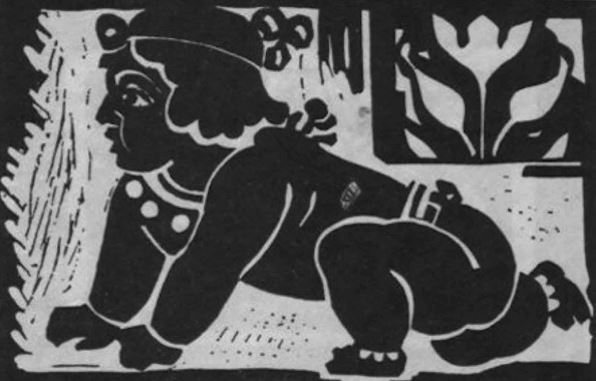

দেখতে দেখতে গোপালের জন্মদিন চলে এল। হাতিবাগান থেকে শুরু করে গড়িয়াহাট অবধি ভিড়। বাজারে ভিড়– গোপালকে তালের বড়া খাওয়াতে হবে আর গোপালের জন্মদিনে তাকে নতুন জামা দিতে হবে। অন্যান্য রাজ্যে গোপাল আবার কান্হাইয়া– সেখানে জন্মদিনের আলাদা জৌলুশ। ময়ূরের পালক, মুকুট, জমকালো পোশাক– সব দোকানেই সেখানে ভিড়। কিন্তু বাংলার কথা আলাদা। আগে এখানে গোপালকে আদরে আদুর করে রাখা হত, তখনও আপত্তি করেনি, এখন এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও ফ্রক পড়িয়ে রাখা হয়– গোপাল এতেও আপত্তি করে না। কারণ, প্রথমত, গোপাল অতি সুবোধ বালক। দ্বিতীয়ত, বাঙালি সমাজে গোপাল আর বড় হল না, সে হামাগুড়ি দিয়ে থাকে।

পূর্ববঙ্গ থেকে যখন দলে-দলে হিন্দুরা এই দেশে শরণার্থী হয়ে এসে পৌঁছেছিল, আসার আগে অনেক ক্ষেত্রে গৃহদেবতাকে অন্যের ভরসায় রেখে এসেছিল অথবা নদীতে বিসর্জন দিয়ে এসেছিল। কিছু মানুষ নিজের বুকে বেঁধে গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলাকে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এই দেশে এসে নিজেদের বেঁচে থাকার আর দু’বেলা গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করার যুদ্ধে এঁদের সিংহভাগ সেই শালগ্রাম শিলাকে কোনও মন্দিরে দিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা নিত্যপুজোটা পান। সময়ের সঙ্গে পায়ের তলায় জমি পেয়েছেন তাঁরা, কিন্তু অনেক সময় গড়িয়েছে। এই মানুষরা বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু শালগ্রাম শিলাকে আর বাড়িতে ফেরত আনেননি বেশিরভাগ মানুষ, কারণ সেখানে নিত্যপুজোর ঝকমারি আছে। নিত্যপুজোর পুরোহিত জোগাড় করা, ভোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

অনেকেই শালগ্রাম শিলার বদলে গোপাল নিয়ে নিয়েছেন একটা। হামাগুড়ি দেওয়া এক বালকের পেতলের মূর্তিকে সামনে রেখে, তাকে সেবাযত্ন করে স্বপ্নে দেশের বাড়ির মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ান তাঁরা, যেখানে আরও একটা বড় গোপাল ছিল বাড়িতে, তুলসীমঞ্চে সন্ধেবেলায় প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বেজে উঠত।

হামাগুড়ি দিলেও এপার বাংলার বাঙালি সমাজে গোপাল কিন্তু নিতান্ত ‘শিশু’ নয়। আজ থেকে ১৫০ বছর আগেও বাঙালির ঘরে দিব্যি স্থান পেত সে। হয়তো মূল ঠাকুরঘরে নয়, অবস্থাপন্ন বাড়ির বয়স্কার ঘরের এক কোণে থাকত সে, আর সেই বয়স্কার দিন কাটত এই গোপালকে কেন্দ্র করে। স্বামী গত হয়েছেন, ছেলে ভারিক্কি হয়ে উঠে জমিদারি সামলাচ্ছে, তার স্ত্রী হয়ে উঠেছে বাড়ির সর্বময় কত্রী । এইরকম এক সময়ে নিজের হাতে ক্ষমতা না-ধরে রেখে দেবদ্বিজে মন দেওয়াকেই সুখ আর শান্তির মনে করতেন বাড়ির বয়স্কা মহিলারা। বাড়ির ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সেবার জোগাড় করা যায়, কিন্তু নিজে হাতে সেবা বা পুজো করা যায় না কারণ একে অব্রাহ্মণ তায়ে মহিলা, পুরোহিত পুজো না করে নিজে করলে সাংঘাতিক অকল্যাণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় গোপাল ছিল একমাত্র অবলম্বন। ওই যে-গোপাল অতি সুবোধ বালক, মন্ত্রতন্ত্রে নেই– শুধু আন্তরিকতা থাকলেই হল! সেই ছেলেবেলায় বিয়ের আগে পুতুল-খেলার দিনগুলো আবার ফেরত আসত মন বেয়ে, সেই জামাকাপড় বানানো নিজের হাতে, খাওয়ানো, শোয়ানো। শুধু জীবনের এই পর্যায়ে এসে খেলা নাম বদলে ‘সেবা’ হয়ে যেত।

এই দেশে মহিলাদের স্বামী-সর্বস্ব জীবন, স্বামীর অবর্তমানে মহিলারা হয়ে যেত সমাজের কাছে অপান্থেয়। বিধবা মহিলাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত কাশী বা বৃন্দাবনে। সদ্য যুবতী থেকে প্রৌঢ়া, সবাইকে বিশ্বনাথ বা শ্রীকৃষ্ণের গার্জেনশিপে দিয়ে প্রত্যেক মাসে একটা মাসোহারা পাঠিয়ে পরিবারের বাকি সবাই হাত ধুয়ে ফেলত। সময়ের সঙ্গে সেই মাসোহারা কমতে কমতে থেমে যেত– বেঁচে থাকার জন্য মাধুকরী করে ক্ষুন্নিবৃত্তি আর সম্বল বলতে গোপাল। নিজের খাওয়া না জুটুক, গোপালের যেন জোটে– তাই এই কষ্টের মধ্যেও সামান্য মিছরি, কলাপাতার কোনায় একটু মাখন, অঙ্গরাগের জন্যে অল্প চন্দন। গোপাল অতি সুবোধ বালক, তাই এতেই সে খুশি। সদ্য যৌবনা বিধবাদের অনেকে হারিয়ে যেত একসময়। আর বয়স্কারা অস্ত যাওয়ার দিন গুনত এই গোপালকে বুকে আঁকড়ে বৃন্দাবনের পথে কাঁপা হাতে মাধুকরী করে। সামনের গলি থেকে সন্ধেবেলা হাওয়ায় ভেসে আসা ঠুমরী ‘সাজ শৃঙ্গার করি রাধা বানাইয়ো’ শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোপালকে আঁকড়ে ধরত বুকে।

…………………………….

মফসসলে পোস্টেড থাকার সময় কাটোয়া-শিয়ালদা লোকালে সপ্তাহান্তে যখন বাড়ি আসতাম, ব্যান্ডেল ছাড়ালে এক বয়স্ক মহিলা বুকে একটা সাজি ঝুলিয়ে ট্রেনে উঠতেন, আর সেই সাজিতে তাঁর গোপাল থাকত। আমরা ‘মাসিমা’ বলে ডাকতাম তাঁকে। মাসিমা কিন্তু ‘ভিক্ষাজীবী’ বলতে যা বোঝায়, একেবারেই তা ছিলেন না। তিনি ট্রেনে উঠে পরিচিত মুখ খুঁজে বিভিন্ন আবদার আর অনুযোগ করতেন। কাউকে খেতে দেখলে তার সামনে গিয়ে অনুযোগ করতেন ‘বেশ তো খাচ্ছো! আমার গোপাল কিছু খাবে না?’ কখনও দুঃখ করতেন, ‘গোপাল কালকে ভালো খেয়েছে, আজও ভালো খাচ্ছে। কালকে কী হবে, কে জানে!’ নিয়মিত যাত্রীরা অনেকেই টাকা দিত আর ভদ্রমহিলা নিঃসংকোচে নিয়ে নিতেন।

…………………………….

প্রজন্মের পর প্রজন্ম এইভাবে চলে গিয়েছে। এপার বাংলা আর ওপার বাংলা এক হয়ে গিয়েছে গোপালের কাছে। গোপাল-সেবা হয়ে গিয়েছে ঘরের এক রীতি, পুরুষাণুক্রমে পাওয়া। এখন ফ্ল্যাটবাড়িতে ঠাকুর-ঘর আলাদা করে খুব কম থাকে, গোপালের স্থান হয়েছে সেখানে। কিন্তু সবার মধ্যে থেকেও একটু আলাদা। অন্যান্য ঠাকুরের একটা থালায় কমন ভোগ দেওয়া হয়, সেখান থেকেই সমস্ত ঠাকুরকে খেতে হয় সারা বছর বিশেষ পুজোর দিন ছাড়া। কিন্তু গোপালের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। তাকে দিনে তিন থেকে চারবার খেতে দিতে হয় আলাদা করে, স্নান করাতে হয়, ঘুম থেকে উঠিয়ে দিতে হয়। পাপাদের বাড়ির মতো অনেক বাড়িতে সকালে গোপালকে ঘুম থেকে তুলে চা- বিস্কুট দেওয়া হয়। শুধু ঘুম থেকে তোলা না, রাতে গোপালকে শুইয়েও দেয় অনেকে। শুনেছি, একজনের বাড়িতে নাকি গোপালের গায়ের চাদরে মুখ ঢাকা পড়েছিল, গোপালের শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে গোপাল রাতে অন্যদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির লোকে শহরের বাইরে গেলে বাড়ির সমস্ত ঠাকুর অভুক্ত থাকলেও কিন্তু হয় তারা গোপালকে নিয়ে যায়, নয়তো কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে যায় যেখানে গোপালের স্নান-খাওয়া সময়মতো হবে আর গোপালেরও একটু বেড়ানো হবে। গোপাল অতি সুবোধ বালক– সে ঠিক অ্যাডজাস্ট করে নেয় যেখানেই তাকে নিয়ে যাওয়া হোক বা রেখে যাওয়া হোক।

শহরে গোপাল তাঁর ঈশ্বরত্ব সরিয়ে রেখে ঘরের এক মানুষ হয়ে গিয়েছেন সময়ের সঙ্গে। গোপালরা এখন বনভোজনে অবধি যান। বাড়ির ছেলে বা মেয়ে বা কর্তা শীতকালে পিকনিকে গেলে বাড়িতে ফেরার নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া থাকে, আর বাড়ি ফেরার পর ‘ব্রেথ টেস্ট’ দিতে হয় সংসারের কত্রীর কাছে। কিন্তু ওই যে-গোপাল অতি সুবোধ বালক, তাই তিনি বনভোজনে গেলে কয়েক দিন থেকে আসেন একেবারে। বিজয়গড়ের আর শহরের অন্যান্য প্রান্তে এখন গোপালের বনভোজনের স্পট। গোপালকে তাবিজ দিয়ে দেওয়া হয় যাতে এর বাড়ির গোপাল অন্যের বাড়িতে না পৌঁছয় বনভোজনের শেষে, যেন নিজের বাড়িতেই ফেরত যেতে পারে। রথ আর উল্টোরথের মাঝেও গোপালরা বেড়াতে যায় বিভিন্ন মন্দিরে আর কয়েক দিন থেকে আসে।

মফসসলে পোস্টেড থাকার সময় কাটোয়া-শিয়ালদা লোকালে সপ্তাহান্তে যখন বাড়ি আসতাম, ব্যান্ডেল ছাড়ালে এক বয়স্ক মহিলা বুকে একটা সাজি ঝুলিয়ে ট্রেনে উঠতেন, আর সেই সাজিতে তাঁর গোপাল থাকত। আমরা ‘মাসিমা’ বলে ডাকতাম তাঁকে। মাসিমা কিন্তু ‘ভিক্ষাজীবী’ বলতে যা বোঝায়, একেবারেই তা ছিলেন না। তিনি ট্রেনে উঠে পরিচিত মুখ খুঁজে বিভিন্ন আবদার আর অনুযোগ করতেন। কাউকে খেতে দেখলে তার সামনে গিয়ে অনুযোগ করতেন ‘বেশ তো খাচ্ছো! আমার গোপাল কিছু খাবে না?’ কখনও দুঃখ করতেন, ‘গোপাল কালকে ভালো খেয়েছে, আজও ভালো খাচ্ছে। কালকে কী হবে, কে জানে!’ নিয়মিত যাত্রীরা অনেকেই টাকা দিত আর ভদ্রমহিলা নিঃসংকোচে নিয়ে নিতেন। একজন একবার বলেছিল, ‘গোপালকে সামনে রেখে ভিক্ষে করো কেন? সোজাই তো চাইতে পারো!’ না রেগে গিয়ে ভদ্রমহিলা হেসে বলেছিলেন ‘আমার দরকার নেই বাবা! আমার ভাত-কাপড়ের অভাব নেই। কিন্তু গোপাল আমার পয়সার খাবে না। সে মাধুকরী করেই খাবে, তাই বিকেলে একবার বেরিয়ে মাধুকরী করে ফেরত যাই।’ গোপাল অতি সুবোধ বালক যে!

পুনশ্চ: তমাল অনেক বই পড়ে, ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে উত্তর ভারতে কান্হাইয়া একটা ফতুয়া আর খেটো ধুতি পড়ে থাকে কিন্তু আমাদের বাংলায় গোপাল আদুল গায়ে- কী কারণ? গোপাল বাংলার প্রথম গণতান্ত্রিক রাজা, তাই কি এই বস্ত্রহরণ? তমাল বলল, ‘ধুর, কী যে বলো! সাধারণ জিনিস জটিল করো তোমরা! রাস্তায় লেখা দেখোনি: ‘গোপালের গেঞ্জি পড়ুন, জাঙিয়া পড়ুন’? সবই যদি অন্য লোকে পড়ে নেয় তো গোপাল কী পড়বে? গোপাল অতি সুবোধ বালক যে!”

…………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

…………………………