নির্মলকুমারীকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দেহ যেন নিয়ে আসা হয় শান্তিনিকেতনে। সেখানকার নিভৃত-নির্জনতায় সমাহিত করতে বলেছিলেন রবি-ফকিরের দেহ। তাও হয়নি। কোলাহলের মধ্য দিয়ে উত্তেজিত জনতা তাঁর মরদেহটি প্রায় দখল করে নেয়। লিখছেন বিশ্বজিৎ রায়।

অমলের অসুখ। সে অসুখে যে চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন কবিরাজ, তা অমলকে আটকে রাখতে চায় ঘরে– বাইরে যাওয়া মানা। সকালের রোদ পড়ে উঠোনে। কাঠবেড়ালীর আনাগোনা সেখানে। অমল যেতে পারে না। তার মন খারাপ হয়। তাতে অবশ্য সেই কবিরাজের খুব-একটা কিছু যায়-আসে না। তিনি মহর্ষি চ্যবনের মতে বিশ্বাসী– ভেষজ আর হিতবাক্য দুই আপাতভাবে তেতো, কিন্তু দুয়েরই ফল শেষ অবধি ভাল হয়। কী আর করে নিরুপায় অমল! সে জানলার ধারে গিয়ে বসে– তার শরীর থাকে গরাদের ভেতরে, মন চলে যায় মুক্ত প্রকৃতির নানা জায়গায়। দইওয়ালাকে ডাকে সে। পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শ্যামলী নদীর ধারে তার গ্রাম। সেই গ্রামের গাছের ছায়ায় মনে মনে ঘুরে আসে অমল। তার জানলার তলায় আসে সুধা, আসে ছেলের দল। পাড়ার ঠাকুরদা অমলের কাছে ধরা দেন ফকিরের ছদ্মবেশে। তারপর দু’জনে মিলে কথায় কথায় গড়ে তোলেন আশ্চর্য এক রঙিন ছবির ক্যানভাস। ক্রৌঞ্চ নামের সে দ্বীপ। সেখানে নীল রঙের পাহাড়। সে-পাহাড়ে সবুজ পাখিদের বাসা। সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে নীল পাহাড়ের ওপর, আর ঝাঁকে ঝাঁকে বাসায় ফেরে সবুজ-পাখির দল। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনা নুড়িগুলিকে ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং করে বাজাতে বাজাতে সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে। অমলের অসুখ নিয়ে লেখা এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ আরেকজন কবিরাজের কথাও কিন্তু লিখেছিলেন– তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতি প্রথমজনের চেয়ে একেবারেই আলাদা। তিনি বিশ্বাসই করেন না, মনকে কষ্ট-দেওয়ার আরোগ্য-পদ্ধতিতে। তিনি যখন এলেন অমলের ঘরে, তখন সেই রাতের বেলা খুলে দিলেন সব-দরজা-জানলা হাট করে। তারার আলো আসার পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। ‘ডাকঘর’-এর অমলের মরণ-আলেখ্য লেখার আগেই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে অকাল-মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়েছিল। স্ত্রী মৃণালিনী, পুত্র শমীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিলেন– শমীর অকালে চলে যাওয়া পিতা রবীন্দ্রনাথের বুকে যে কীভাবে বেজেছিল! সেই মৃত্যু-বেদনার শোক অবশ্য তিনি প্রকৃতির বিচ্ছেদ বলেই মেনে নিয়েছিলেন– সেখানে থমকে যাননি। তাই হয়তো অমলকেও দ্বিতীয় চিকিৎসক সব হাট করে খুলে দিয়ে প্রকৃতির আলোয় মিলে-মিশে যেতে দেন। কৃপণের মতো ভয়ে-শোকে জর্জর হয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে বেঁচে থাকার শেষ মুহূর্তগুলিকে নিরানন্দে পর্যবসিত করে দিতে চাননি। হৃষীকেশ মুখার্জির ‘আনন্দ’ ১৯৭১-এ মুক্তি পেয়েছিল– রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের দশ-বছর পরে।

এই যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে দু’-রকম চিকিৎসাপদ্ধতি, তার কোনটিকে মেনে নেব আমরা!

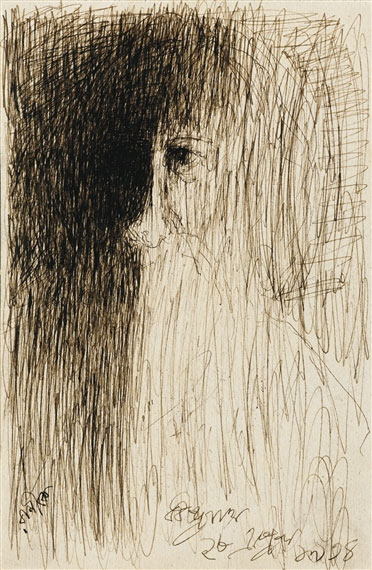

অমলের মতোই রবীন্দ্রনাথের জীবনেও কি আসেনি এই রকম এক মুহূর্ত? জীবনের প্রান্তবেলায় পরিণত রবীন্দ্রনাথ তখন গভীরভাবে অসুস্থ। সেই অসুস্থ শরীরের ওপর কী করা হবে? কী হবে ভিষকের সিদ্ধান্ত? নীলরতন সরকার, যিনি রবীন্দ্রনাথের সাবেকি চিকিৎসক, তিনি চাননি অস্ত্র-চালনা করা হোক কবির শরীরে। কবির শরীরের প্রাকৃতিক বিধির ওপরে খুব বেশিরকমের হস্তক্ষেপ করতে চাননি ড. সরকার। আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে বলীয়ান নতুন ডাক্তারবাবুর দল অবশ্য শুনলেন না সে-কথা। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে বোঝাতে সমর্থ হলেন অপারেশন করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল তাতে, অবশ্য শেষ অবধি রথীর অনুরোধে সম্মতি দিলেন। তবে শর্ত রাখলেন একটা, তাঁকে যেন জানানো হয় আগে থেকে, কবে-কখন হবে অপারেশন। সে শর্তও কিন্তু মানা হল না। কবির সঙ্গে পরামর্শ না করেই, তাঁকে খানিকটা অন্ধকারে রেখেই দ্রুত নেওয়া হল সিদ্ধান্ত। কবি চলে গেলেন – চলে তো সকলকেই একদিন যেতে হয়, কিন্তু চলে যাওয়ার পর তাঁর শরীরটিকে নিয়ে কী করা হবে, সে বিষয়েও তো কিছু ইচ্ছে থাকে। নির্মলকুমারীকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দেহ যেন নিয়ে আসা হয় শান্তিনিকেতনে। সেখানকার নিভৃত-নির্জনতায় সমাহিত করতে বলেছিলেন রবি-ফকিরের দেহ। তাও হয়নি। কোলাহলের মধ্য দিয়ে উত্তেজিত জনতা তাঁর মরদেহটি প্রায় দখল করে নেয়। ভঙ্গ করে সে দেহের মর্যাদা। ‘ব্যক্তিগত’ বলে আর কিছুই যেন রইল না। দুই চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্যে যেটি ছিল তাঁর অপছন্দের, সেই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হল তাঁকে– আর প্রয়াণের পর যা চেয়েছিলেন তার থেকে একেবারেই বঞ্চিত হলেন। ‘ডাকঘর’ নাটকে অমলের শেষশয্যায় যে তারার আলো এসে পড়েছিল, যে গভীর নীরবতায় ভরে গিয়েছিল ঘরখানি, তার কোনওটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষশয্যায় পেলেন না। উত্তেজিত-উদ্বেলিত জনসমুদ্রের উন্মাদনা গ্রাস করেছিল সবকিছু।

‘হিন্দস্বরাজ’-এ গান্ধী যেভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন, সেরকম বিরোধিতা আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি কখনও করেননি রবীন্দ্রনাথ। তবে তাঁর মন বিশ্বাস করত সুপ্রাকৃতিকতায়। সেই সুপ্রাকৃতিকতাকে যে-সমস্ত ‘আধুনিক প্রায়োগিক’ অভ্যাস আটকে রাখতে চায়, যে-সমস্ত রীতি মনুষ্যজীবনকে হাত-পা-ছড়িয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে বাঁচিয়ে না রেখে দিনের পর দিন গুহাগর্ভের ব্যাঙের মতো কেবল টিকিয়ে রাখতে চায়, রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধী। সি. এফ. এন্ড্রুজকে ‘ডাকঘর’ নাটকের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, অমল হল সেই মানুষ যে খোলাপথের ডাক শুনেছে, সে মুক্তি চেয়েছে সুখকর অভ্যাসের বদ্ধতা (the comfortable enclosure of habits) থেকে। জীবনে কোনও না কোনও সময় চিকিৎসকরা বৈজ্ঞানিক অহমিকায় আমাদের আটকে রাখতে চান বিজ্ঞানের সুখকর গুহাঘরে। প্রকৃতির আলো থেকে বঞ্চিত মানুষটি তখন বিচ্ছিন্ন– টিকে আছেন, টিকেই আছেন শুধু। তাই হয়তো আজকাল স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারের কথা উঠছে কোনও কোনও দেশে– টিকে থাকার চেয়ে বেঁচে থাকার স্মৃতি নিয়ে তারার আলোয় মিশে যাওয়ার সে এক ঐকান্তিক অধিকার।

উৎসব ও আনন্দের আরও নতুন নতুন খোরাকও শহরে এসে জুটছে। শহরে একের পর এক খোলা হচ্ছে বিদেশি চটজলদি খাবারের দোকান– ম্যাকডোনাল্ডের দোকান। সেদিন এই নিয়ে খোলা হল তৃতীয়টি। প্রথমটি খোলা হয়েছিল কবি পুশকিনের নামাঙ্কিত স্কোয়ারে– পেরেস্ত্রৈকার প্রথম আমলে। এ-বছর জুলাইয়ের প্রথমে খোলা হল পুশকিন ভবনের কাছে।