এই রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত ‘গুরুদেব’ ডাকতে-ডাকতে, ক্রমাগত ‘কবিগুরু’ ও ‘বিশ্বকবি’ বলতে-বলতে, ক্রমাগত তাঁকে ‘ভগবান’ বা ‘দেবতা’ বানাতে-বানাতে রবীন্দ্রপূজারির দল তাঁকে লিঙ্গহীন ফসিলে রূপান্তরিত করেছেন। কেন এই যূথবদ্ধ রবীন্দ্রহত্যা? কারণ একটি, অন্তত মূল কারণ একটিই এবং তা হল, মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ, প্রাত্যহিকতা এবং মূল্যবোধের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যেন সহজে সহনীয় হয়ে ওঠেন। যে-রবীন্দ্রনাথ ‘শেষের কবিতা’য় বাঙালিকে ‘আড়ালের ভাষা’ শেখানোর সংকেত দেন কিংবা ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে নারীকে উসকে দেওয়ার একটি উপায় তার নাগালে পর্নোগ্রাফি বা শরীর জাগানো লেখা পৌঁছে দেওয়া, এমন ইঙ্গিত দেন– সেই রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রপূজারিরা অস্মিভূত বা ফসিলাইজ করে এক লিঙ্গহীন খোজা বা পুরুষত্বহীন রবীন্দ্রনাথকে বসিয়েছেন রবীন্দ্র-অর্চনার বেদিতে।

ইংরেজি ভাষায় একটি শিঁরদাড়া-শীতল-করা ল্যাতিন শব্দ থিতু হয়েছে। শব্দটার শুদ্ধ ল্যাতিন রূপ ‘Castrare’। এই শব্দ থেকে ইংরেজি ‘Castrate’-এর উৎসার। মোক্ষম এবং নির্মম শব্দ। যার অর্থ কোনও পুরুষকে ‘খোজা’ বানানো, তার ‘testicle’ বা শুক্রাশয় শরীর থেকে উপড়ে নিয়ে। মূল শব্দটা ফারসি ‘খাজা’। যা বাংলায় ‘খোজা’, অর্থাৎ ‘এমন পুরুষ যাকে পুরুষত্বহীন করে ক্লীবে পরিণত করা হয়েছে’। এক সময়ে মুসলমান নবাবদের হারেমে এই ধরনের ক্লীব-পুরুষ বা খোজারা থাকত পাহারায়। মেয়েদের গায়ে আঁচড় পড়ার ভয় থাকত না। কোনও-কোনও সুন্দরীর প্রেমিককে পুরুষত্বহীন করে হারেমে নিয়ে এসে প্রেমিকাকে আগলে রাখতে হুকুম দিয়ে নবাবের নারীসুখে আরও এক রঙিন পালক যুক্ত হত।

বাঙালি রবীন্দ্রভক্ত, রবীন্দ্রপূজারি, রবীন্দ্রভণ্ড এবং রবীন্দ্রন্যাকারা– প্রত্যেকে মিলে বাঙালির রবীন্দ্রচর্চায় এক ভয়ংকর রক্তপাত ঘটিয়েছেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ‘ক্যাসট্রেট’ করেছেন। করেছেন এই পাপবিদ্ধ নিষ্ঠুর কর্মটি পূজার অছিলায়। তাই পূজার বেদিতে লেগেছে রক্তের দাগ!

কেন রবীন্দ্রনাথকে ‘খোজা’ বানাল দলে দলে বাঙালি? কেননা, রবীন্দ্রনাথ এক বেমক্কা বাঙালি। যেমন লম্বায়, তেমন চওড়ায়, যেমন আভিজাত্যে তেমন অভিঘাতে, যেমন গায়ের রঙে তেমন লেখার বর্ণে, যেমন শিক্ষায় তেমন শীলনে। এই রবীন্দ্রনাথকে পুরুষত্বহীন করে, কেটেছেটে ‘ক্লীব’ করে পুজো করা, তাঁর ‘fossilized’ বা শিলীভূত রূপের গলায় মালা পরিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে সামনে বসে দুস্তর লজ্জা পেরিয়ে ‘অন্তরে নির্বাক বহ্নি… বিচ্ছেদজর্জর মজ্জা’-র মতো শরীরবাদী গান গাওয়াটা সহজ হয়। এই রবীন্দ্রভক্তরা, যারা ‘ক্লীব’ রবীন্দ্রের অন্ধ পূজারি মনে রাখতে চান না, এই বাঁধভাঙা তুমুল কবি এই গান লিখেছিলেন তাঁর জীবনে সেই সময়ে, যখন তাঁর জীবনে এসেছে বা আসতে চলেছে ১২ বছরের এক অকালপক্ক ভারি সুন্দরী বালিকা এবং এই বালিকার অন্ধ আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ ভেসে যাবেন, যন্ত্রণা পাবেন, অপমানিত হবেন এবং দহনে-সহনে-সৃজনে রেখে যাবেন এই তুমুল প্রেম ও উদ্দীপনের সই ও স্বীকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ১২ বছরের রাণুর আকস্মিক উদয় না হলে এবং রাণুর ‘সুন্দরীপনায়’ রবীন্দ্রনাথ পাল না-তুললে লিখতে পারতেন না তপ্ত তাড়নায় তাঁর ‘রক্তকরবী’ নাটক, সৃজন করতে পারতেন না তাঁর নন্দিনীর শরীরভাষার চাপল্য, বিদ্যুৎপ্রবাহ, পৌঁছতে পারতেন না ‘শেষের কবিতা’-র সংকেতবাহী রোম্যান্টিকতায়, নিগূঢ় নস্ট্যালজিয়ায়। ‘রক্তকরবী’ থেকে ‘শেষের কবিতা’– সবটুকু পথ রাণু ও রবির। এরপরেই সুদূর, আর্জেন্তিনায় ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো-পর্ব! তখন রবীন্দ্রনাথ ৬০ পেরিয়েছেন। এমন একজন প্রবল প্যাশন-তাড়িত, নিবিড়-ইন্দ্রিয়ঘন, প্রেম ও রতিরসে অবিকল্প রবীন্দ্রনাথ– যিনি লিখেছেন, ‘বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়’, যিনি দুর্বার সাহসে করেছেন এই ঘোষণা, ‘রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার’, যিনি একথা বলতেও দ্বিধা করেননি– ‘যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে’ সব কিছুই উপভোগ করতে চান তিনি। এমনকী, মোহ থেকেও মুক্তি চান না তিনি। তিনিই সম্ভবত একমাত্র বাঙালি, যিনি বলতে পেরেছেন বাংলা ভাষাতেই, ‘মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া।’

এই রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত ‘গুরুদেব’ ডাকতে-ডাকতে, ক্রমাগত ‘কবিগুরু’ ও ‘বিশ্বকবি’ বলতে-বলতে, ক্রমাগত তাঁকে ‘ভগবান’ বা ‘দেবতা’ বানাতে-বানাতে রবীন্দ্রপূজারির দল তাঁকে লিঙ্গহীন ফসিলে রূপান্তরিত করেছেন। কেন এই যূথবদ্ধ রবীন্দ্রহত্যা? কারণ একটি, অন্তত মূল কারণ একটিই এবং তা হল, মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ, প্রাত্যহিকতা এবং মূল্যবোধের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যেন সহজে সহনীয় হয়ে ওঠেন। যে-রবীন্দ্রনাথ ‘শেষের কবিতা’য় বাঙালিকে ‘আড়ালের ভাষা’ শেখানোর সংকেত দেন কিংবা ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে নারীকে উসকে দেওয়ার একটি উপায় তার নাগালে পর্নোগ্রাফি বা শরীর জাগানো লেখা পৌঁছে দেওয়া, এমন ইঙ্গিত দেন– সেই রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রপূজারিরা অস্মিভূত বা ফসিলাইজ করে এক লিঙ্গহীন খোজা বা পুরুষত্বহীন রবীন্দ্রনাথকে বসিয়েছেন রবীন্দ্র-অর্চনার বেদিতে।

কাজটা মেনে নিতে পারিনি কিছুতেই। সমস্ত সৃজনের মধ্যে আছেই আছে যৌন-তাড়না, সেক্সুয়াল ড্রাইভ। ‘ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্য ডেভিল ইন ইউ টু সাকসিড ইন এনি অফ দ্য আর্টস’, বলেছিলেন ভল্তেয়র। রবীন্দ্রপূজারি হতে হলে, তাঁর গান, কবিতা, সাহিত্যের অন্তর-লাভায় পৌঁছতে হলে, তাঁর ভিতরের শয়তানকেও জানতে হবে। এই কথাটি আমার মনে হয়েছে বারবার। রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত অলীক ভগবানত্বে পৌঁছে দিতে দিতে একদল বাঙালি এক সময়ে ভাবতে শুরু করেছিল, তাঁর দেহ নিঃসৃত বায়ুতেও বুঝি বা পদ্মগন্ধ ভেসে আসে। এই ভাবনা আমার নয়। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর।

রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি আমরা প্রত্যেকেই অজস্র দেখেছি। বেশিরভাগ মূর্তিই হাতহীন এবং প্রাণহীন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, দীপ্যমানতা, আভিজাত্য, প্রতিভার আলো, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বা উদাসীন চেয়ে থাকার মায়া, সবকিছুর ধারক তাঁর দু’টি ‘ব্যাপক’ চোখ! প্রায় কোনও মূর্তিতেই তাঁর এমন দু’টি চক্ষুদান কোনও শিল্পীই করেননি।

এবার আসুন রবীন্দ্রনাথের আলম্বী স্ট্যাচুতে। সবটুকু ঢাকা তাঁর প্রস্তুরীভূত আলখাল্লায়। প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। নিখুঁত শরীর। কোথাও এই শরীরে বিন্দুমাত্র জাগৃতির কোনও অস্পষ্ট ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। চারিদিকে এই রবীন্দ্র-ভজনা ও উন্মাদনা। কিন্তু কোনও রবীন্দ্রভক্ত বা রবীন্দ্রপূজারি ভাবেননি তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রটি উচ্চারণের কথা।

এইসব প্রাণহীন, ক্লীব, ক্যাসট্রেটেড রবীন্দ্রমূর্তির দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছি, কোনও মূর্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কি সেই মানুষটি, যিনি লিখতে পেরে ছিলেন এই কথাগুলি:

‘মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা– তার এত দিকে গতি,– এবং এত রকমের অধিকার যে, এ-দিকে, ওদিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই, তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন।’

রবীন্দ্রনাথের এত মূর্তি, আবক্ষ কিংবা আলম্বী দেখেছি জীবনে, দেখেছি তার কত না ছবি, কোথাও কি পেয়েছি সেই রবীন্দ্রনাথকে, যিনি লিখেছেন উপরের ভাষা ও ভাব?

রবীন্দ্রনাথের ২৫ বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের ২২ শ্রাবণ– সারা জীবন কত না দেখলাম। এই রবীন্দ্রনাথ কখনও কি সামনে এসে দাঁড়ালেন, যিনি লিখতে পারেন তাঁর ভাইঝিকে এই চিঠি:

‘যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদা কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি– সেই আমাদের নানা সুখ-দুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে।… যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই। আমি এই যে…।’

এইখান থেকে কোনও রবীন্দ্রপূজারি চিঠিটি ছিঁড়ে চিরলুপ্ত করে দিয়েছেন। পাছে রবীন্দ্রনাথ, ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা মুখোশহীন রবীন্দ্রনাথ, আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন বাঙালির সমাজে ও সংসারে।

আমি যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমজীবন নিয়ে বারবার লিখেছি এবং একটি কথা ঘুরে-ফিরে বলতে চেয়েছি, তার কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর প্রেমের সম্পর্ক কখনওই শরীর-বর্জিত নয়। তাঁর প্রেমে শারীরিক চাহিদা ও তীব্রতা– দুই ছিল। তাঁর মধ্যে সর্বদা জ্বলেছে প্যাশনের আগুন। পৃথিবীর ভিতর যেমন বহ্নিমান লাভা। তেমনই রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও প্যাশনবহ্নিত চাহিদা, খিদে ও তেষ্টা। এই সেই রবীন্দ্রনাথ যাঁকে আমি দেবতার আসন থেকে নামিয়ে আমার প্রাত্যহিক যাপনের ভালবাসায় এনে বসিয়েছি: ‘এ-সব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না– আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই– ইহার চেয়ে হতেন যদি আরব বেদুইন!’

আমার রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মিইয়ে-যাওয়া যাপন থেকে উন্মুক্ত উদ্দামতায় পালাতে চান: ‘বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা!’ আমার এখানে একটি জরুরি প্রশ্ন। আজকের, এই মুহূর্তের ক’জন বাঙালি লেখক ঠিক ওই জায়গায় ‘অসভ্যতা’ শব্দটি ব্যবহার করে তাঁর চাহিদার অঙ্গ এবং তাঁর পৌঁছনোর লক্ষ্য করে তুলতে সাহস পাবেন সেই সমাজমুক্ত অসভ্যতাকে? এরপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনাকে আর কতদূরে গড়াচ্ছেন, দেখুন: ‘দিনরাত্রি বিচার আচার বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না করে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি। মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা, ভালোই হোক মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশস্ত,– প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনও অহর্নিশি খিটিমিটি নেই।’

এবার সত্যিই আমার ভালোবাসার বেপরোয়া রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ রবীন্দ্রপূজারি ও রবীন্দ্রন্যাকার হজমশক্তি চ্যালেঞ্জ করলেন: ‘একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বাধাইয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম।’ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাধারণ গৃহপালিত ছাপোষা বাঙালিকে আঘাত দিতে চান না। তিনি জানেন, এরাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে জন্মদিন আর মৃত্যুদিনের পূজায় এবং আমাকে না-বুঝে নিত্যদিনের রবীন্দ্রভজনা ও প্যানপ্যানানির মধ্যেও আমাকে এরাই রেখে দেবে নিজেদের টিকিয়ে রাখার স্বার্থে: ‘কিন্তু আমি বাঙালি! আমি কোণে বসে বসে খুঁৎ খুঁৎ করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাল্টাব– যেমন করে মাছ ভাজে, ফুটন্ত তেলে একবার এ পিঠ চিড়বিড় করে উঠবে, একবার ও পিঠ চিড়বিড় করবে।’

প্যাশনের ফুটন্ত তেলে রবীন্দ্রনাথ বারবার নিজেকে ভেজেছেন। এই চিড়বিড় তিনি চেয়েছেন। এবং ক্রমশ বেড়েছে তাঁর শরীর-মনের তেষ্টা। তৃপ্ত হননি কোনওদিন। অতৃপ্তিই তাঁর অফুরন্ত প্রেমতৃষ্ণার উৎস। তাঁর সন্ধান ও প্রকাশের শক্তি।

আমি আবার ফিরে যাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর সম্পর্কে। কেননা এই সম্পর্ক রবীন্দ্রজীবনের সমস্ত প্রেমসম্পর্কের একেবারে মাঝখানে স্থান পাবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ স্থান পেয়েছেন রাণুর জীবনের একেবারে মাঝখানে। রাণুর বিয়ে ঠিক হয়েছে, এই খবর শুনে রবীন্দ্রনাথ রাণুর মা সরযূদেবীকে চিঠিতে লিখলেন, ‘আমার মাথায় বজ্রপাত হল।’ তারপর এই চিঠি:

‘মুস্কিল এই যে রাণুর জীবনের মাঝখানে কেমন করে আমি একটা কেন্দ্র দখল করে বসে আছি। সুতরাং ওর যেখানেই গতি হোক, আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে চলবে না। তাতে সমস্ত ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠবে।’

রবীন্দ্রনাথের এই আপ্তবাক্যে কোনও কাজ হয়নি। রাণুর শ্বশুর স্যর রাজেন যতদিন বেঁচে ছিলেন, রবি-রাণুর মিলন সম্ভব ছিল না। স্যর রাজেনের মৃত্যুর পরে রাণুর স্বামী স্যর বীরেনও যে রবি-রাণুর সম্পর্ককে খুব ভালো চোখে দেখেছেন, তা মনে হয় না। ওপরের চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন ১৮ বছরের রাণুর প্রতি তাঁর প্রেম ও প্যাশন এবং তাঁকে না-পাওয়ার যন্ত্রণা, বাকি চিঠিটা পড়লেই বুঝবেন: ‘সেই জট যদি ছাড়ানো যেত তাহলে সবই সোজা হত।’ এরপর রবীন্দ্রনাথ একটা আধো-প্লেটোনিক ধোঁয়াশায় ব্যাপারটাকে আবছা করে দিয়ে রাণুর সঙ্গে ‘আসল’ সম্পর্কটা কীভাবে আড়াল করার চেষ্টা করলেন, দেখুন। কী করুণ প্রচেষ্টা: ‘কিন্তু বেদনা পেতে ও যেরকম অসাধারণ রকম পটু তাকে ওকে কাঁদাতে আমার মন সরে না। ওকে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা দেবার পথ আমার হাতে নেই–’

তাহলে উপায়? সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, এই চিঠিতে এমন একটি উপায় বাতলালেন রবীন্দ্রনাথ। কী সেই উপায়? রাণুর বিয়ে দিন এমন একটি পাত্রের সঙ্গে, যাতে বিয়ের পরেও আমার সঙ্গে ওর মেলামেশায় কোনও বিঘ্ন না ঘটে। আমাদের প্রেমের যেন সম্পর্ক চলতেই থাকে। প্রেমের জায়গায় ‘স্নেহ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন শব্দের ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথ: ‘তবে কি না আমার অন্তরের স্নেহ পাবার পক্ষে ওর কোনও ব্যাঘাত না হয় এই সম্ভাবনার কথাই আমি আশা করতে পারি। রাণুর জন্যে আমার মনে খুব একটা উৎকণ্ঠা আছে– সেইজন্যে একটি যথার্থ ভদ্রলোকের হাতে ওকে দিতে পারলে আমি সুখী হই।’

রাণুর সঙ্গে সম্পর্ক চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ আড়াই মাস কাটালেন ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে আর্জেন্টিনায়। তৈরি করলেন তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক। যে সম্পর্কে ‘শরীর’ ছিল না, তা তো নয়। ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন যে, একদিন রবীন্দ্রনাথের ঘরে ফুল দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন রবীন্দ্রনাথ টেবিলে লিখছেন। তিনি টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ভিক্তোরিয়া লিখেছেন, ভাষাটা তাঁর অজানা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা কী সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ লিখতে লিখতেই বাঁ-হাত দিয়ে ছুঁলেন আমার একটি স্তন। যেমনভাবে গাছ থেকে কেউ ফল পাড়ে, তেমনিভাবে আমার স্তনে হাত রাখলেন।… তিনি অবশ্য আর কোনওদিন এই কাজটি করেননি। কিন্তু তিনি প্রায় প্রতিদিনই আমার বাহুতে ধীরে হাত রেখে বলতেন, কী সুন্দর। আর চুমু খেতেন।

অথচ রবীন্দ্রনাথ রাণুর জন্য উদ্বিগ্ন, কিন্তু রাণুর অসহায় আর্ত চিঠির উত্তর তিনি দেননি। রাণু এই বিয়ে থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু রাণুকে বাঁচাবার পথ রবীন্দ্রনাথের সামনে খোলা ছিল না। তাঁর ভাবমূর্তি তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল। রবি ও রাণুর সম্পর্কের সারাৎসার, ভিতরের শাঁসটা কিন্তু বোঝা যায় রাণুর একটির পর একটি চিঠি থেকে। রাণু রবিকে ডাকে ‘ভানুদাদা’ নামে। রাণুর বেশিরভাগ চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভানুদাদা–

১। যদি কোনওদিন রাত্তিরবেলা অন্ধকারে শুতে গিয়ে আমাকে একটাবারও মনে পড়ে ভানুদাদা, তাহলে এক লাইনের একটা ছোট্ট চিঠি দেবেন ভানুদাদা যে সেদিন আমাকে আপনার মনে হয়েছে। আমি আপনার কে ভানুদাদা? আমি আপনার বন্ধুও নই, আর কেউ জানবেও না ভানুদাদা। আমাকে পথের মাঝখান থেকে আপনি একদিন কুড়িয়ে নিয়ে ছিলেন, তারপর যেই আপনার একটু খারাপ লাগল পথেই ফেলে দিয়ে গেলেন। ভানুদাদা, ভালোবাসার কি একটা দাবী নেই? ভানুদাদা আপনি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন না? আমার যে ভারি কান্না পায় ভানুদাদা। ভানুদাদা, আমি তো বেশি কিছু অন্যায় করিনি। আমি Paris-এ কিরকম কষ্ট পেয়ে আপনাকে চার-পাঁচখানা চিঠি লিখেছি। ভানুদাদা একটুও কি আপনাকে moke করল না? ভানুদাদা কত সময় ভাবি যে অভিমান করে আপনাকে চিঠি লিখব না, কিন্তু কি রকম একলা, কি রকম বুকে কষ্ট হয়। তাই আবার লিখছি।

২। ভানুদাদা, আমি সেই সময়গুলো সেই দুপুরবেলা, সেই সন্ধে, সকাল, রাত্রি, সেই আপনার একেবারে কাছে বসে যখন গল্প করতুম। সেই সময়গুলো ভাবতে পারি না। বুক টনটন করতে থাকে। সে সব হয়তো আপনার জীবনে একটি খেলার পালা, কিন্তু আমার তা নয়। নয়, একেবারে নয়। এ যদি আমার জীবনে মিথ্যে হয় ভানুদাদা, তাহলে পৃথিবীতে সত্য কাকে বলব?

৩। ভানুদাদা, আপনি যাই বলুন, আমি কাউকে কিছুতেই ভালোবাসতে পারব না। আমি বিয়ে করব না, আমার পায়ে ধরে সাধলেও না। আপনার সঙ্গে তো বিয়ে হয়ে গেছে।

৪। আমি তো মনে মনে জানব যে একদিন আমি ভানুদাদার সমস্ত আদর পেয়েছি। আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে সে আদর আমার মনকে ভরে দিয়েছিল। সে ভাবনাটুকু কেড়ে নেবার সাধ্য এ পৃথিবীতে কারুর নেই ভানুদাদা, আপনারও নেই।

৫। নাই বা আপনি চিঠি দিলেন, আমি তো জানব মনে মনে যে একটা secret আছে যা আমি আর ভানুদাদা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সেই secret টুকুতে কারুর অধিকার নেই। আমার মরতেও ইচ্ছে করে আপনার বুকের কাছে।

১৯২৫-এর ২৮ জুন, আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে, স্যর রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র স্যর বীরেনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল কিশোরী রাণু অধিকারীর। বিপুল ধনী গৃহের বধূ হল সে। স্যর রাজেনের কড়া নির্দেশ: রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা চলবে না। স্যর রাজেনের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন রাণু। কিন্তু সেই আসা ‘ফিরে-আসা’ নয়।

এখানে সবথেকে যে-কথাটা জরুরি, রবীন্দ্রজীবনে নারীস্রোত ছিলই। কিন্তু অনেক সম্পর্কেই শরীরের আঁচও ছিল। কিন্তু কোনও সম্পর্কেই তৃপ্ত হতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। ইমেজ অক্ষুণ্ণ রাখতে, গুরুদেব-ভাবমূর্তি বজায় রাখতে এবং তাঁর আভিজাত্যের দূরত্ব মেনে চলতে তিনি নিজেই ‘ম্যানেজ’ করতে পারেননি তাঁর প্রেমজীবন। তিনি হয়তো তাঁর বাঙালি ভক্ত এবং পূজারিদের মতো অনেককিছু অনুচ্চারিত রাখতেই ভালোবেসেছেন। বিশ্বাস করেছেন আবছামির তঞ্চক সংস্কৃতিতে। আমি রবীন্দ্রনাথের প্রেমজীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে কখনওই ‘অ্যাসেক্সুয়াল’ থাকতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমজীবন এবং তাঁর ব্যর্থ যৌন বাসনার তাড়না– এই দিকটাকে খুব সিরিয়াসলি এবং ‘অ্যামরালি’ না নিতে পারলে তাঁর প্রেমের গান, প্রেমের কবিতার গূঢ় গহ্বরে ঢুকব কী করে?

রাণুর বিয়ের এক বছর পরে, ১৯২৬-এর বসন্তকালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন এমন এক প্রেমের গান, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ডাক দিচ্ছেন, ‘মাতোয়ারা’ আহ্বান, তাঁর প্রিয়াকে:

আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে–

ওগো সাকী, দেবে না কি, পেয়ালা মোর ভ’রে ভ’রে॥

…

মুখ তুলে চাও ওগো প্রিয়ে– তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে

এক রজনীর মতো এবার দাও না আমায় অমর ক’রে॥

এক রাতের সম্ভোগ সুখের জন্য কোন মেয়ের কাছে এই ডাক ৬৫ বছরের রবীন্দ্রনাথের?

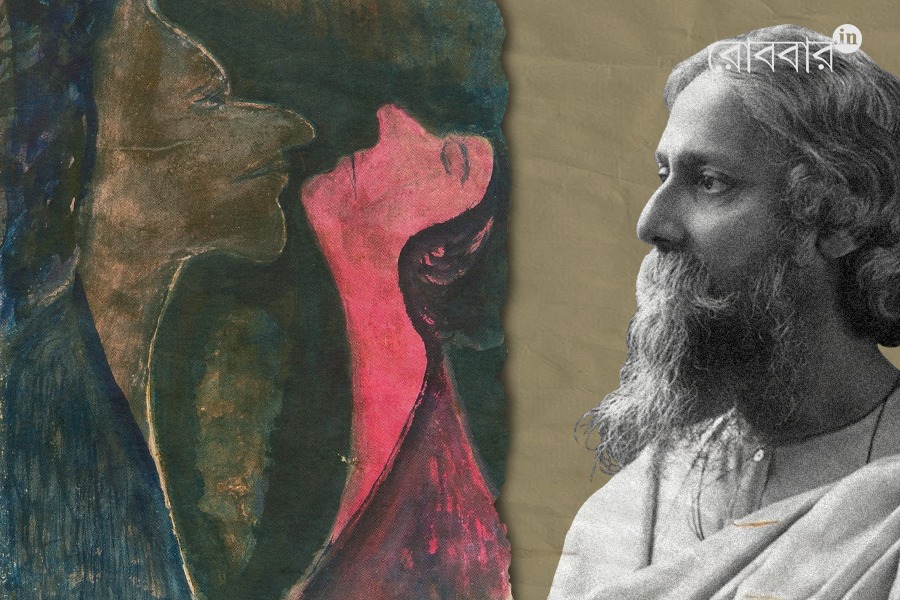

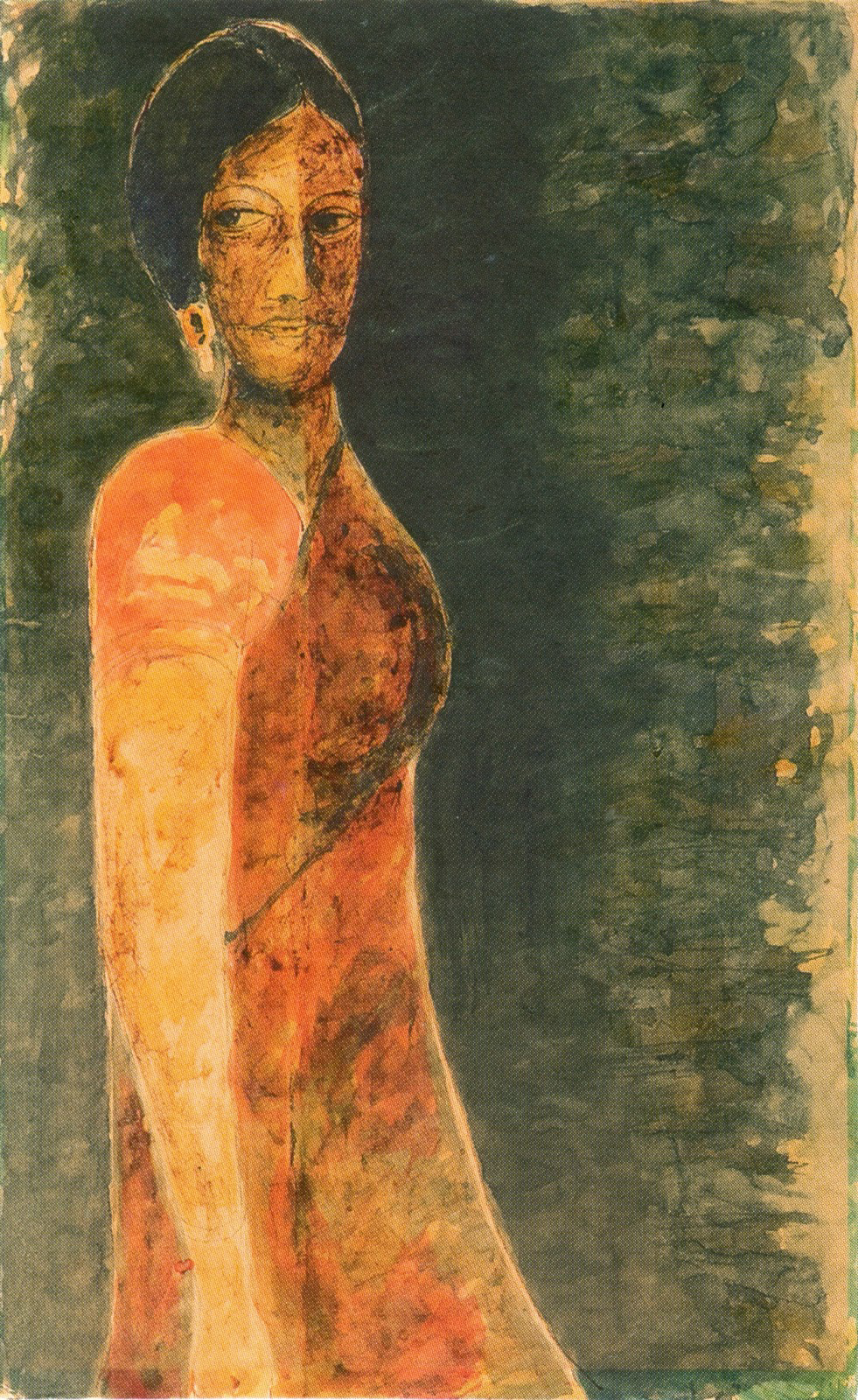

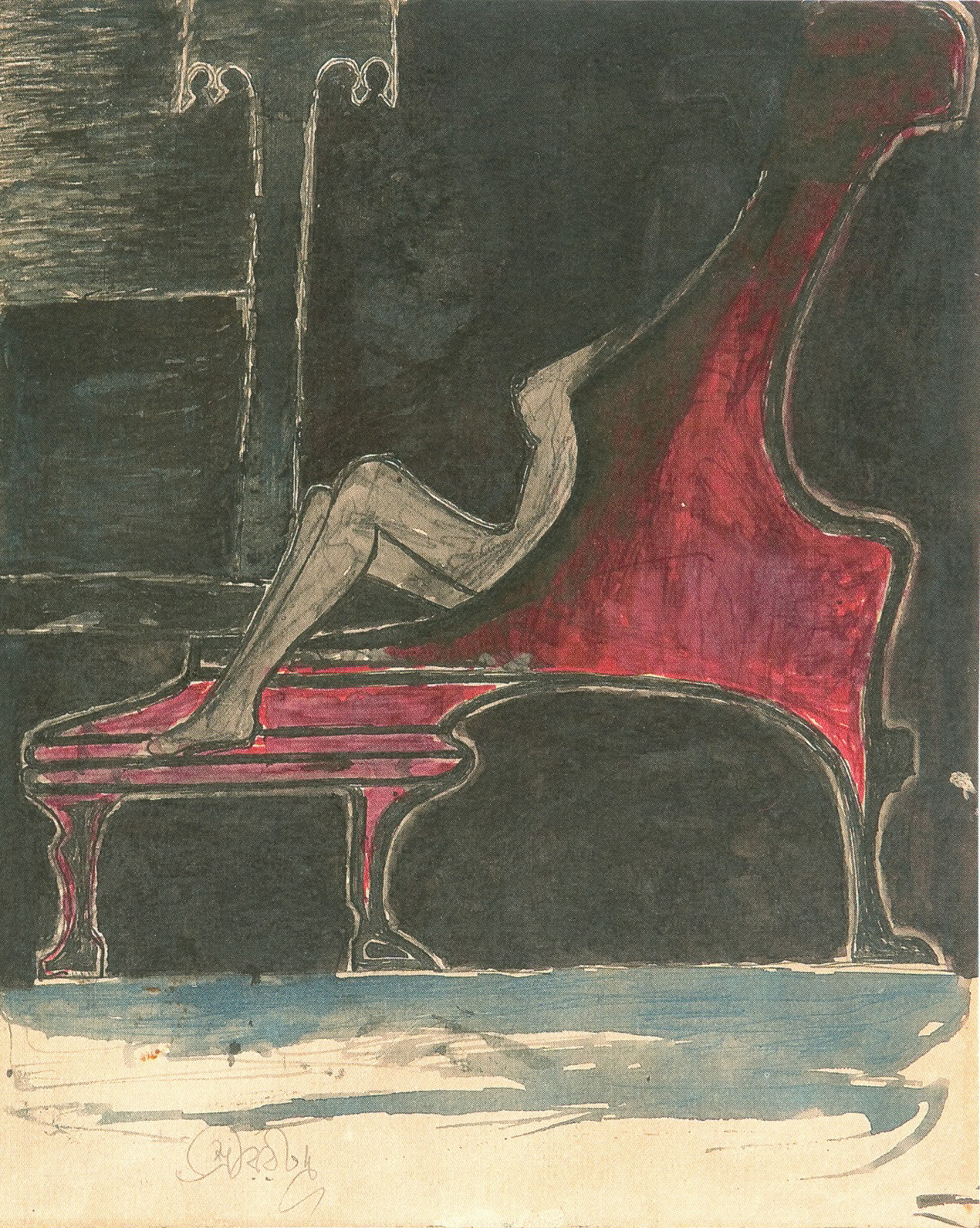

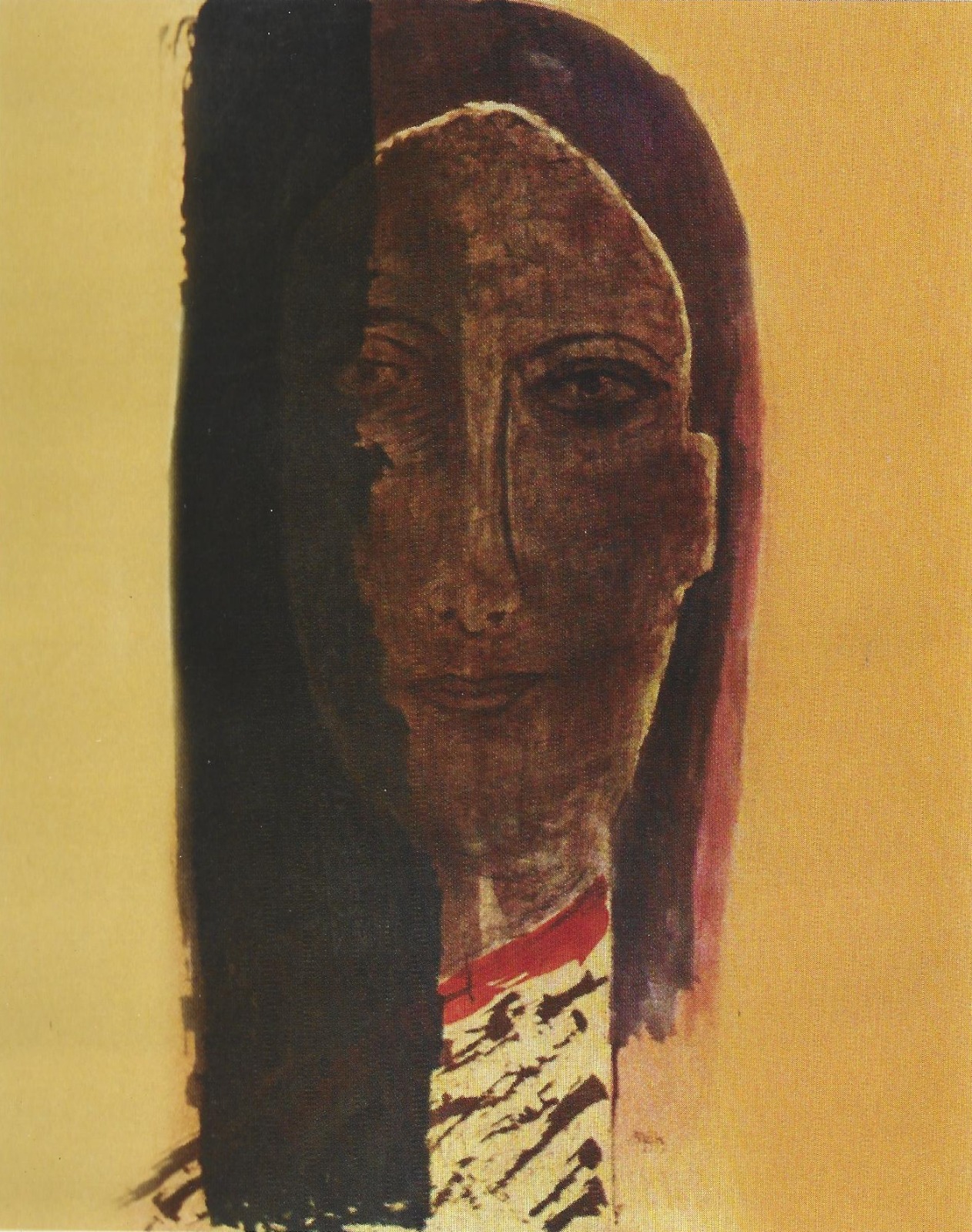

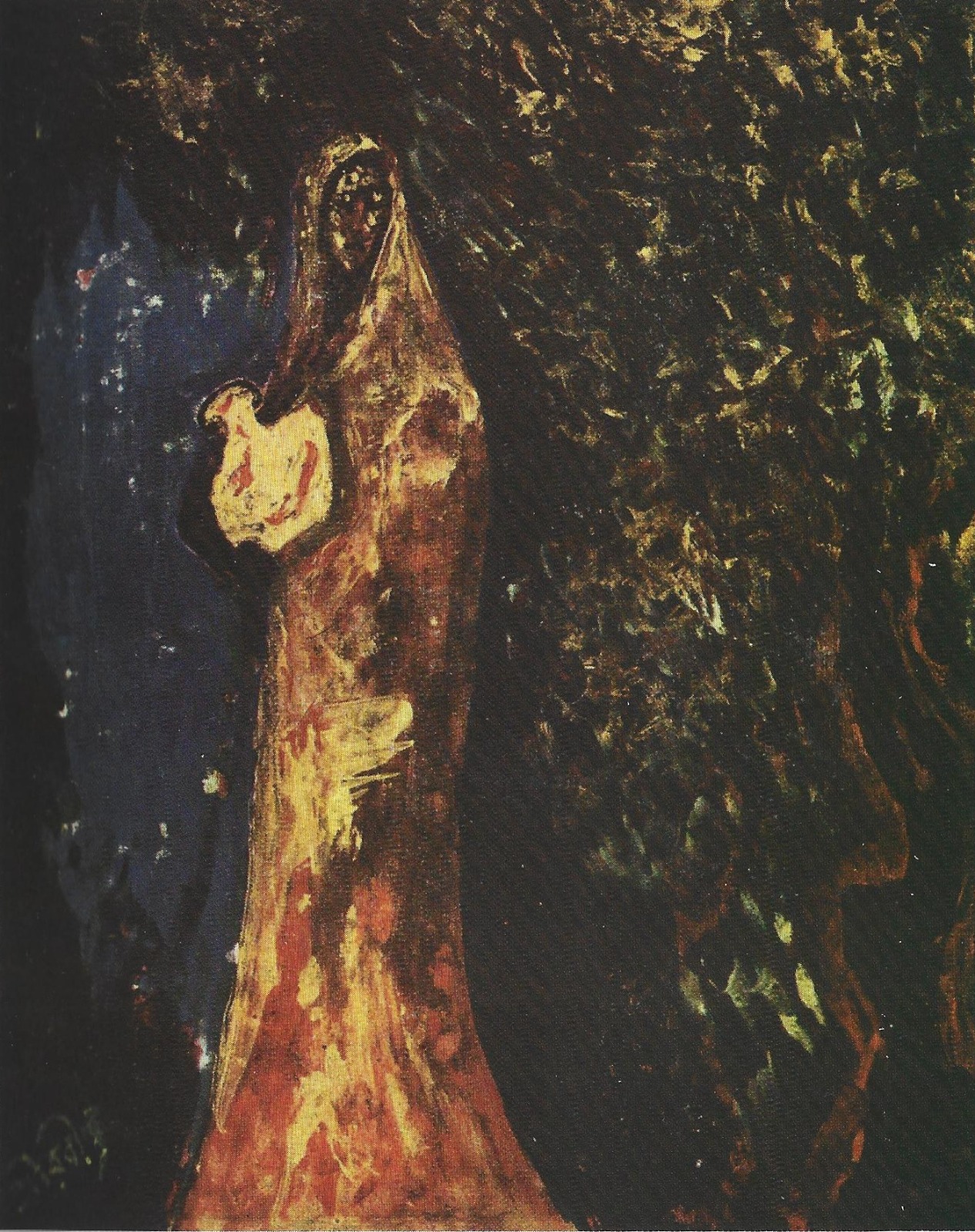

লেখায় ব্যবহৃত নারী-অবয়বগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত