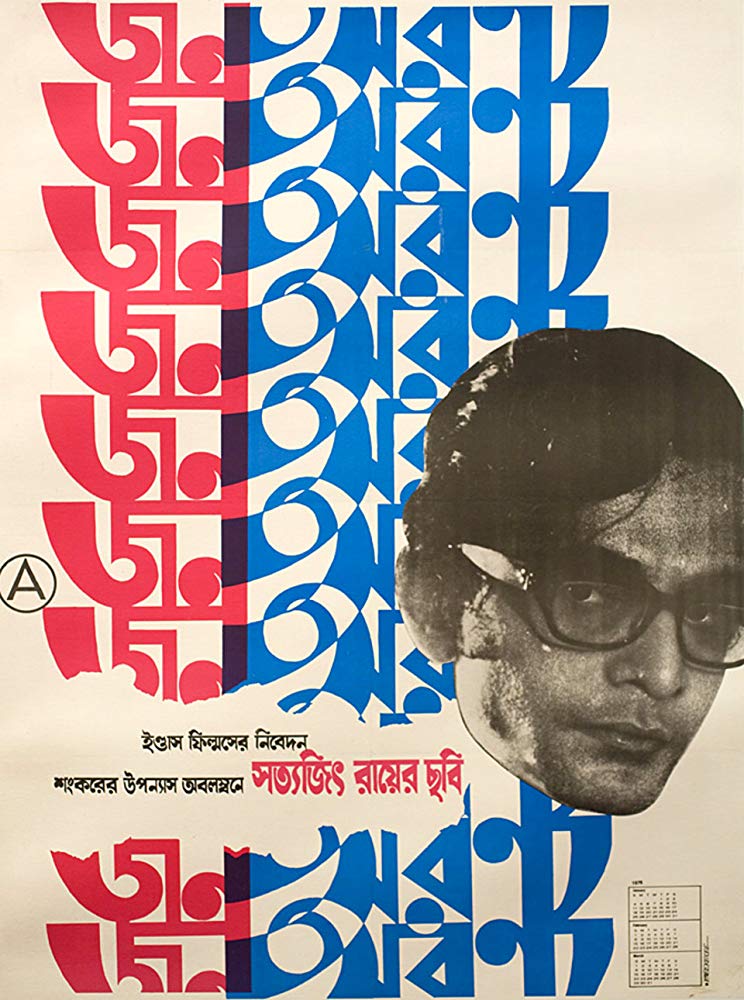

ধারাবাহিক মানব মিছিল– জাপানি বোমা, মুক্তিযুদ্ধ, খরা, বন্যা– সব কিছু মিলে সত্যজিৎ রায়ের মনে তৈরি করেছিল এক বাস্তব চিত্র, যা উঠে এসেছিল ‘অশনি সংকেত’ ছবির শেষ দৃশ্যে। বিশাল মিছিল, মানুষের বাসস্থান ত্যাগ– এই চিত্র যেন ইতিহাসকেই ছুঁয়ে ফেলেছিল। ঠিক এই সূত্র ধরেই জন্ম নিয়েছিল ‘জন-অরণ্যের’-এর ভাবনা। ১৯৭৩ সালের বন্যার সময় হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই সময়েই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ‘অশনি সংকেত’ দেখছিল মানুষ। দশমীর দিন হঠাৎ ইজরায়েল আক্রমণ করে সিরিয়া ও মিশরকে– তাদের একটি বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়ে। শুরু হয় এক ভয়াবহ যুদ্ধ!

বিশ্ব-রাজনীতির যে পটভূমিতে ‘জন-অরণ্য’র মতো ছবি তৈরি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল– পঞ্চাশ বছর পর বিশ্ব-রাজনীতি আবার ফিরে গিয়েছে প্রায় সেই অবস্থায়। ‘সেই অবস্থা’ বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে? মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে তেলের সরবরাহ অকস্মাৎ কমে যাওয়া!

ইজরায়েলের ঘন ঘন আক্রমণে ক্ষুব্ধ ইরান তেলের সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত। এই বিঘ্ন ভারতীয় তরুণ প্রজন্মের জীবিকার সমস্যাকে হঠাৎ আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে। কারণ যে পরিমাণ তেল ভারতে ব্যবহৃত হয়– তার অর্ধেকেরও বেশি আসে হরমুজ প্রণালী দিয়ে। হরমুজ প্রণালী আংশিক বন্ধ হলেও ভারতকে কয়েক গুণ বেশি দামে তেল কিনতে হবে অন্য কোনও দেশ থেকে। তেলের জন্য সেই অপ্রত্যাশিত ও অতিরিক্ত ব্যয় ভারতের উন্নয়ন ব্যহত করবেই।

তেলের নিয়মিত সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল একটাই। ভারী শিল্পের উৎপাদন কমতে শুরু করা। ফলে বাড়তে শুরু করবে কর্মহীনতা।

বেকারত্ব বা কর্মহীনতাই ‘জন-অরণ্য’র থিম। তাই আমরা বলতে পারি, বিশ্ব-রাজনীতির যে অবস্থা ‘জন-অরণ্য’র জন্ম দিয়েছিল, এখন প্রায় হুবহু একই চেহারায় ফিরে এসেছে সেই অবস্থা। তাই মুক্তির ৫০ বছর পূর্তির মুহূর্তে ‘জন-অরণ্য’ যেন ফিরে গেল তার জন্মলগ্নে।

কেন ‘জন-অরণ্য’ জন্মলগ্নে ফিরেছে– ভেঙে ভেঙে সেকথা বলার চেষ্টা করি।

আমরা পিছিয়ে যাই ৫২ বছর। ১৯৭৩-এর বর্ষা।

দেশের দুই প্রান্তে বর্ষা এসেছিল ভয়াবহ দুই মুখোশ পরে। পরপর তিন বছরের খরার জ্বালায় মহারাষ্ট্র জ্বলে পুড়ে খাক। রাজস্থানের দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে খবর আসছে– বহু পরিবার দু’দিনে মাত্র একবেলা বসছে ডাল-রুটির থালার সামনে। শীর্ণ দেহে, জীর্ণ চিরে বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও জয়পুরে উজিয়ে আসছেন হাজার হাজার কৃষক পরিবার। এই তো গেল পশ্চিম ভারতের ছবি। আর বাংলায়?

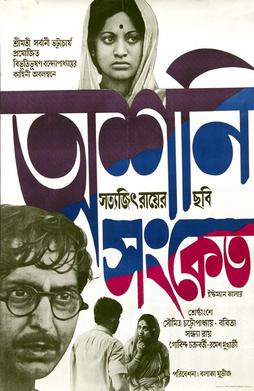

পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা এল মরণঢালা বন্যার বীভৎস ভয়ের মুখোশ এঁটে! ১৯৭৩-এর আগস্টের শেষ আর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলায় দেখা দিল নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। বন্যায় ভেসে গেল গ্রামের পর গ্রাম। মহারাষ্ট্রের খরা আর পশ্চিমবঙ্গের বন্যা সারা ভারতের জনজীবনে সংকট আরও ঘনীভূত করল। ঠিক এইখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল সত্যজিৎ রায়ের ‘অশনি সংকেত’।

১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রথম নিম্নচাপের প্রবল বৃষ্টি এসে আঘাত করল, তখন সবে মুক্তি পেয়েছে ‘অশনি সংকেত’। পশ্চিমবঙ্গে ছবিটি মুক্তির নবম দিনে ভয়াবহ বন্যার প্রথম ইঙ্গিত পেল বাংলার মানুষ! নিম্নচাপ! ‘অশনি সংকেত’ মুক্তি পেল ১৫ অগাস্ট, আর সেই বর্ষায় প্রথম বড় নিম্নচাপ ঘনীভূত হল ২৬ অগাস্ট। তারপর থেকেই বন্যার ভয় পেয়ে বসল গ্রাম বাংলাকে। ২৬ তারিখ যে-বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তা চলেছিল একটানা পাঁচদিন।

তারপর দু’দিনও হাঁফ ছাড়ার সুযোগ পায়নি বাঙালি। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই আরও একটা বিপুল নিম্নচাপ ঘনিয়ে এল বঙ্গোপসাগরে। তার ফলে বিশাল ঝড়বৃষ্টি বয়ে যেতে শুরু করল কাঁথি শহর ঘিরে। বন্যায় ভেসে গেল মেদিনীপুর। হাজার হাজার বন্যাপ্লাবিত মানুষ ভরিয়ে দিলেন হাওড়া আর শিয়ালদা স্টেশনের চত্বর। স্টেশন থেকেই তাঁরা অন্নের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে শুরু করলেন কলকাতার পাড়ায় পাড়ায়।

দুর্বিষহ সেই সময়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সিনেমায়, ‘অশনি সংকেত’-এর প্রদর্শন তৃতীয় পার হয়ে চতুর্থ সপ্তাহে পা দিয়েছে। গ্রাম বাংলার বাস্তবতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন বাঙালি দেখতে পেল ‘অশনি সংকেত’ ছবিতে। ছবিতে বর্ণিত যাবতীয় ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৩-এ। অথচ ‘অশনি সংকেত’-এ বাঙালি দেখতে পেল ১৯৭৩ সালকেও। ছবিটি বাঙালিকে মনে করিয়ে দিল, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের ৩০ বছর পরেও গ্রাম বাংলার কোনও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরি হয়নি। কেন? কারণ, ৩০ বছর পরেও, গ্রামে কোনও সংকট ঘনিয়ে এলে, অন্নাভাব দেখা দিলে, গ্রাম-বাংলা হয়ে ওঠে কলকাতা-মুখী।

কলকাতার দিকে ধেয়ে আসার এই প্রবণতারই চিরকালীন প্রতীক হয়ে আছে ‘অশনি সংকেত’-এর শেষ শট।

কী ছিল (এবং, এখনও আছে ) ‘অশনি সংকেত’-এর শেষ শট-এ?

একটি পরিবার হেঁটে এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি নাতি-নাতনি মিলিয়ে ওরা আটজন। হ্যাঁ, মাত্র আট!

এগতে এগতে চোখের পলকে পরিবারের সবাই হঠাৎ চলমান ছায়া হয়ে যায়। হ্যাঁ, নিরেট ও চলমান ছায়া! সন্ধের আকাশের গায়ে ওরা এখন কুচকুচে কালো। তবু ওদের থামার নাম নেই। এগিয়েই আসছে হাঁটতে হাঁটতে।

ক্যামেরা এবার দ্রুত হঠাৎ পিছিয়ে আসতে শুরু করে আগুয়ান ওই পরিবারের সামনে থেকে। ক্যামেরা যতই পিছিয়ে আসে, ততই আমরা দেখি, গ্রাম-ত্যাগী ওই আটজনের দু’-পাশে এখন আরও অজস্র মানুষের নিরেট ও চলমান ছায়া এসে হাজির। সবাই মিলে, গণনাতীত সংখ্যায়, ওঁরা এগিয়ে চলেছেন শহরের দিকে। কলকাতার দিকেই।

ক্ষুধার্ত মানুষের এই বিপুল মিছিল এগতে এগতে ক্রমেই পর্দাকে অন্ধকার করে দেয়। এবং আচ্ছন্ন করে আমাদের চেতনা।

‘অশনি সংকেত’-এর এই শেষ শট বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের সারাংশ। বিশেষত, ১৯৭১ থেকে ’৭৩-এর ইতিহাস। কেন?

১৯৭১-এ, বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের এই ভাবেই এগিয়ে আসতে দেখেছে বাঙালি। দেখেছিল পৃথিবীও। ১৯৭২-এ, বিস্তৃত খরা কবলিত পশ্চিমবঙ্গের অজস্র গ্রাম থেকে হেঁটে এভাবেই কলকাতায় এসেছিলেন সহস্র মানুষের ছায়ামূর্তি। শেষে ১৯৭৩! যে বছরটা নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা। বন্যাপ্লাবিত ঘর হারানো মানুষের ঢল নেমেছে কলকাতার পথে পথে।

ছায়ামূর্তির ওই মিছিল যেন বহু যুগ ধরে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এগিয়েই আসবে অনন্তকাল। স্বভূমি ছেড়ে যাওয়ার যে প্রবণতা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে বাঙালির মধ্যে–‘অশনি সংকেত’-এর শেষ শট এখনও হয়ে রয়েছে তারই কালোত্তীর্ণ প্রতীক।

১৯৭৩-এর বন্যা-প্লাবিত পশ্চিমবঙ্গ আর খরা-কবলিত মহারাষ্ট্র হয়তো কোনও ক্রমে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত বছরের শেষে, এই সময় সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল ইজরায়েল!

হ্যাঁ, এই ইজরায়েল!

আর ইজরায়েলের একটি অপ্রত্যাশিত কাণ্ডের জন্যই হঠাৎ একলাফে অনেক বেড়ে গেল বেকার সমস্যা। আর বেকারত্ব ঘোচানোর আশায়, সমস্ত চিরাচরিত মূল্যবোধ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করল না তরুণ প্রজন্ম। এখানেই প্রোথিত হল ‘জন-অরণ্য’র বীজ।

মিছিল সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সত্যজিৎ রায়ের জীবনে এসেছে অনেক কম বয়স থেকেই। যখন তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের পড়াশোনা ছেড়ে কলকাতায় আসেন, সেই সময়ই জাপানি বোমার আতঙ্কে দলে দলে মানুষ মিছিলের মতো করে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যাচ্ছিল। এই ভয়াবহ মিছিল তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। সেই আতঙ্কের ভেতর দিয়েই তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। জীবনে বড় মিছিল দেখার সেটাই ছিল তার সবচেয়ে তীব্র ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা– দলে দলে মানুষ এক বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

পরবর্তীকালে তিনি খাদ্য আন্দোলনের মিছিল দেখেছেন। কখনও কখনও কোনও মিছিলে সামনে দাঁড়িয়েছেন পতাকা হাতে। সেই অভিজ্ঞতা তার মনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল।

এরপর ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নিজে দেখেছেন, আবার কাগজে প্রতিদিন ছবি দেখেছেন– দলে দলে মানুষ মিছিল করে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে। তারপর ১৯৭২ সালের খরায় অসংখ্য মানুষ আবার শহরের দিকে আসছেন। ১৯৭৩-এ এল বন্যা।

এই যে ধারাবাহিক মানব মিছিল– জাপানি বোমা, মুক্তিযুদ্ধ, খরা, বন্যা– সব কিছু একসঙ্গে মিলে তৈরি করেছিল এক বাস্তব চিত্র, যা উঠে এসেছিল অশনি সংকেত ছবির শেষ দৃশ্যে। বিশাল মিছিল, মানুষের বাসস্থান ত্যাগ– এই চিত্র যেন ইতিহাসকেই ছুঁয়ে ফেলেছিল।

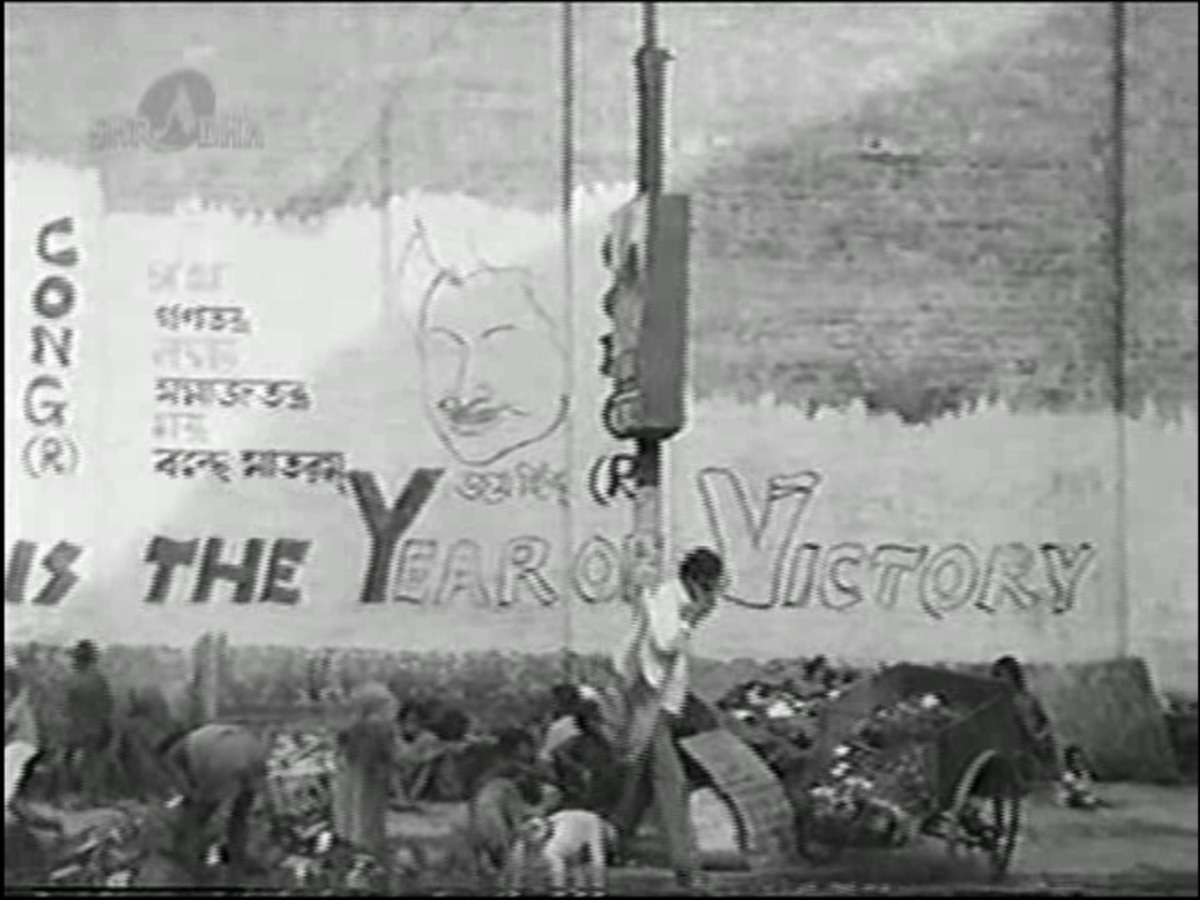

ঠিক এই সূত্র ধরেই জন্ম নিল ‘জন-অরণ্যের’-এর ভাবনা। ১৯৭৩ সালের বন্যার সময় হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই সময়েই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ‘অশনি সংকেত’ দেখছিল মানুষ। দশমীর দিন হঠাৎ ইজরায়েল আক্রমণ করে সিরিয়া ও মিশরকে– তাদের একটি বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়ে। শুরু হয় এক ভয়াবহ যুদ্ধ।

এই যুদ্ধের প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো আমেরিকাপন্থী দেশগুলোর দিকে তেল রফতানি বন্ধ করে দেয়। কারণ আমেরিকা ইজরায়েলকে অস্ত্র সাহায্য করেছিল। ফলে ভারত, যে নিজের প্রয়োজনীয় তেলের প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ আমদানি করত, পড়ে গেল সংকটে।

ভারতে শুরু হল তীব্র তেলের ঘাটতি। তেলের দাম হঠাৎ তিনগুণ বেড়ে গেল। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিকাজ নির্ভর করে সারের উপর, আর সেই সার তৈরি হত পেট্রোলিয়ামজাত উপাদান থেকে। ফলে সার তৈরির খরচও চড়চড় করে বাড়ল– রাতারাতি চার গুণ দাম বেড়ে গেল। এতে কৃষকরা সার কেনা বন্ধ করে দিলেন, ফলে ধান, গম, জোয়ার-বাজরার উৎপাদন নেমে এল এক-চতুর্থাংশে।

যা হওয়ার, তাই হল। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ দুই রকমের– একদিকে গ্রাম থেকে আসা মানুষ শহরে আশ্রয় নিচ্ছেন, তখন কলকাতায় শরৎ, দুর্গাপুজোর মরশুম। গ্রামের মানুষেরা অন্নের জন্য এই শহরের দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরছে, রাস্তাঘাটে ব্রিজের নীচে পড়ে থাকছে তাদের মৃতদেহ। অন্যদিকে শহরের মধ্যবিত্তরাও ভুগছেন। তরুণ চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষ গ্রাম থেকে আসা মানুষদের দুর্দশা তুলে ধরলেন তাঁর ‘হাংরি অটাম’ ছবিতে, অসাধারণ সহানুভূতির সঙ্গে।

এই কৃষি ও অজৈব সারের সংকট মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকারদের জীবনেও মারাত্মক প্রভাব ফেলল। গৌতম ঘোষ তুলে ধরেছিলেন কৃষকের কষ্ট, আর সত্যজিৎ রায় দেখালেন সেই সংকট কীভাবে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের জীবনেও ধস নামায়।

১৯৭৪ সালের ১৭ অক্টোবর লেখা একটি চিঠিতে সত্যজিৎ রায় জানিয়েছিলেন, কিরণময় রাহাকে ‘দেশের ব্যাপক অবক্ষয়ের যে বিভীষিকাময় চেহারাটা গত এক বছরে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা ফুটিয়ে তুলতে না পারলে সমসাময়িক বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করার কোনও মানে হয় না। অথচ এ জিনিসটার crystallization কীভাবে সম্ভব তা জানি না।’

চিঠির তারিখ দেখলেই বোঝা যায়, ওই সময় অজৈব সারের অভাবে কৃষি-সংকট তুঙ্গে উঠেছে। সুতরাং বিভীষিকাময় চেহারাটার অন্তরালে এই সংকটই দায়ী।

পরিস্থিতি দাঁড়াল এমন, যে পেট্রোলিয়াম না থাকায় অজৈব সার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ধান গমের উৎপাদন কমে এল। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বিপজ্জনক হারে হ্রাস পেতে লাগল। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেল। বাজারে পণ্য বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্পোরেশনগুলো তীব্র লোকসানে পড়ে গেল।

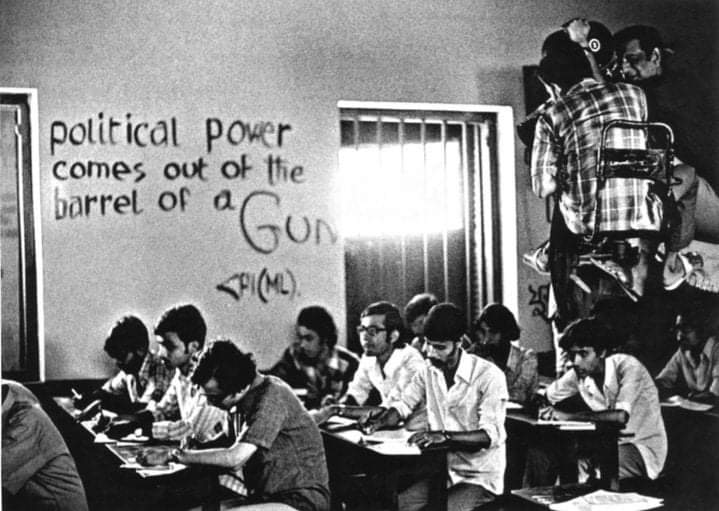

ফলে তারা নতুন নিয়োগ একপ্রকার বন্ধই করে দিল। বেকার সমস্যা হুহু করে বাড়তে লাগল। ‘জন অরণ্য’ ছবির এক সংলাপে যেমন বলা হয়– মাত্র দশটি খালি পদের জন্য একলক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এটি কোনও ষড়যন্ত্র নয়, বরং এক ভয়ংকর বাস্তবতা।

এই গোটা চক্রের নেপথ্যে ছিল একটিই সূচনা– ইজরায়েল-সিরিয়া-মিশর যুদ্ধ এবং তার ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক পেট্রোল সংকট। ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত বেকার যুবক নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য সমস্ত মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে বাধ্য হল। এটা ছিল এক গভীর সামাজিক ভাঙন, যার একধারে ছিলেন গৌতম ঘোষ, আর অন্যধারে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। দু’জনেই দেখালেন একই বিপর্যয়– দু’টি আলাদা শ্রেণির চোখ দিয়ে।

এটাই ছিল ‘জন-অরণ্য’এর উৎপত্তির কারণ। ‘জন-অরণ্য’ ছিল মূলত ১৯৭৪ এবং ’৭৫ সালের কৃষি-সংকটের নাগরিক প্রকাশ।

তথ্যসূত্র:

১. সত্যজিৎ রায় / অগ্রন্থিত পত্রাবলী / কিরণময় রাহাকে লেখা চিঠি / পৃষ্ঠা ৩১ / রবীন্দ্র সত্যজিৎ চর্চা ( জার্নাল ), ১ম বর্ষ ১৪৩১, বিচিত্রপত্র গ্রন্থনবিভাগ, ২০২৪

২. ASIAN SURVEY, University of California Press –Paul F. Power, The Energy Crisis and Indian Development / page 358 / Volume 15, No. 4 ( April 1975 )

৩. Fertilizer Shortage Stirs Fears in India by Victor K. McElheny Special to The New York Times on Oct. 7, 1974

৪. Backstory: How India reeled under the oil shock of 1973 – CNBC TV18

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved