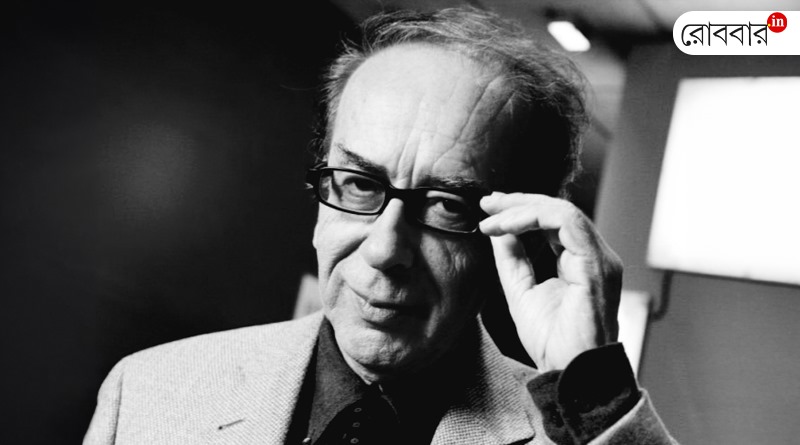

জীবনের শেষ বছরগুলো প্যারিসে কাটিয়েছেন, মাঝে মাঝে যেতেন স্বদেশ আলবেনিয়ায়। বাংলাতেও অনুবাদ হয়েছে তাঁর সাহিত্য। তাঁর বহু কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লিটিল ম্যাগাজিনের পাতায়, বাংলাদেশের কবিরা অনুবাদ করেছেন তাঁর কবিতা। যে সাহিত্যিক সারাজীবন শব্দ নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করে গেলেন, তাঁর কাজ যে হবে আন্ডারগ্রাউন্ড সার্কিটের নিয়মিত পরিযায়ী, তাতে আর আশ্চর্যের কী! মৃত্যুর কয়েকদিন আগে অব্দি প্যারিসের মানুষ দেখত ইসমাইল কাদারে লে রস্ত্যাঁ ক্যাফেতে বসে আছেন সকালবেলা। হাতে কলম। বিস্তীর্ণ লাক্সেমবার্গ উদ্যানের দিকে চেয়ে ভেবে নিচ্ছেন তাঁর পরবর্তী শব্দ।

আজ সারাদিনে একবারও দেশের সরকারকে নিয়ে বন্ধুদের কাছে ঠাট্টা করেছেন? বা নিদেনপক্ষে রসিক বন্ধুটির বানানো রাজনৈতিক মিম দেখে খ্যা খ্যা করে হাসি? পলিটিক্যাল কমেডি/ স্পুফ পছন্দ করেন? করেন না? সে কি! নিরাশ করলেন। এরকম মিথ্যে কথা কেউ বিশ্বাস করবে? ফাঁপরে পড়ে পিঠটান দিতে চাইছেন! দিয়ে লাভ নেই, এ লেখা আপনার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারই জন্য। রাষ্ট্রের একনায়ক স্বয়ং একটা ছোট্ট মিনিট তিনেকের ফোন করবেন, জানতে চাইবেন অমুক বন্ধু মিমটা বানিয়েছিল কি না, আপনি ফোনের উল্টো দিকের লোকটার পরিচয় পেয়ে হয়তো ঘামছেন– তোতলাচ্ছেন, বাহানা খুঁজছেন বন্ধুর সঙ্গে সমস্ত পরিচিতি নাকচ করার– অবজ্ঞায় তাচ্ছিল্যের সুরে ফোনটা কেটে যাবে। মিনিট তিনেকের ফোন। ফোন রেখে নীরবতা। তারপর খবর পাবেন ফোনের পর সেই বন্ধুকে রাষ্ট্র খুন করেছে। ঘ্যাচাং ফু!

এ কাহিনি আলবেনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক ইসমাইল কাদারের লেখা শেষ উপন্যাস ‘এ ডিক্টেটর কলস’-এর। তিনজন বিখ্যাত চরিত্র। একটা কুখ্যাত হত্যা। ১৩টা পরস্পরবিরোধী বয়ান।

১৯৩৪ সালের স্তালিনের আমলে সাহিত্যিক বরিস পস্তারনাক স্তালিনের কাছ থেকে একটা ফোন কল পান। জিজ্ঞেস করেন নিজেকে নিয়ে লেখা একটা ব্যঙ্গ কবিতা সম্পর্কে। ওসিপ মেন্ডেলস্ট্যমের লেখা সে কবিতা বিখ্যাত হয়ে আছে ‘স্তালিন এপিগ্রাম’ নামে। ডিক্টেটর কোনওদিনই নিজেকে নিয়ে খিল্লি হজম করতে পারে না। মেন্ডেলস্ট্যমের কপালে জোটে মৃত্যু। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কেজিবির কাগজপত্র ঘেঁটে, বহু মানুষের বয়ান সংগ্রহ করে এ বই লিখেছিলেন কাদারে। ১৩টা বয়ান। স্তালিন কেন এক লেখককে ফোন করলেন? প্রাক্তন বুদ্ধিজীবী আরেক বুদ্ধিজীবীর মতামত চাইছিলেন, জল মাপতে চাইছিলেন যে, পস্তারনাক কতটা খতরনাক? নাকি নিছকই মজা? আমরা জানি, বেশ কিছু বছর পর যখন পস্তারনাক নিজে নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল পুরস্কার অস্বীকার করতে। শোনা যায়, স্তালিন এই ‘পবিত্র মূর্খ’টিকে অনুকম্পাভরে বাঁচতে দিয়েছিলেন।

এ লেখা পস্তারনাককে নিয়ে নয়। এখানে পস্তারনাক এক উপন্যাসের চরিত্র। কিন্তু সে উপন্যাসের লেখক ও এই চরিত্রে মিল জীবিকাগত সাদৃশ্যে। এ বছর বুকার পুরস্কারের দীর্ঘ তালিকায় ছিল এই উপন্যাস। এখানে উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে যখন ম্যান বুকার কমিটি ঠিক করেন বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার দেওয়া হবে ইংরেজি ভিন্ন অন্য যেকোনও ভাষায় লিখিত বইয়ের ইংরেজি অনুবাদকে, সে পুরস্কারের প্রথম প্রাপক ছিলেন আলজেরিয়ার সাহিত্যিক ইসমাইল কাদারে। কাদারে ছিলেন নোবেল পুরস্কারেরও অন্যতম দাবিদার। তাঁর বাসনাও ছিল নোবেল পাওয়ার। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, যে প্রায় ১৫বার মনোনীত হলেও পুরস্কার জোটেনি। তাঁর স্থানীয় উপন্যাসগুলো বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে ৪০-এর বেশি ভাষায় সেগুলোর অনুবাদে। আর্জেন্টিনার জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর আলবের্তো ম্যাঙ্গুয়েল পাঠরীতির বিশ্ব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নাম। তিনি কাদারের লেখায় খুঁজে পেয়েছেন হোমারের লেখার মতো বিশ্বজনীনতা। যে কেউ কাদারের লেখা পড়লে সেটাই সবার আগে চোখে পড়তে বাধ্যও। মহাকাব্য, গ্রিক পুরাণ, স্থানীয় প্রচলকথা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, তিনি তা মিশিয়ে দেন বাস্তবের চরিত্র নির্ণয়ে। ইতিহাস আর পুরাণের দীর্ঘ করিডোরে পায়চারী করেন বর্তমানের আধুনিকতায়। মিশরের পিরামিড নিয়ে লেখেন যখন, তখন ফারাওয়ের শাসনে ঝিলিক দেয় ডিক্টেটরের ক্রূরতা। বলকান ইতিহাসের সিবোলেথের দেয়ালে লেখা থাকে যুগযুগান্তের রক্তস্বেদ। সাহিত্য যদি সমাজের প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করে, তবে কাদারে সেই চিরায়ত পাঠের নতুন ভাষ্যকার। তাঁর লেখায় গ্রীক পুরাণের নার্সিসাস যে জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সেখানে প্রতিবিম্বের সম্মোহিনী ক্ষমতা ছাপিয়ে দেখি আরেক ট্র্যাজিক গল্প– নিজের সৌন্দর্যে আত্মহারা নার্সিসাস তো আসলে একা কয়েদ হয়ে নেই, তার সাথেই মেঘবাড়ি থেকে নির্বাসিত জলাশয়ে বন্দী কত সহস্রকোটি বৃষ্টির ফোঁটা।

নির্বাসনের ইতিহাস বোধহয় সেইসব সাহিত্যিকরা সবচেয়ে ভালো লেখেন, যাঁদেরকে স্বদেশ ছাড়তে হয়েছে ক্ষমতার কটাক্ষে। ইসমাইলের লেখা করুণ উপন্যাস ‘দ্য শ্যাডো’-তে উঠে এসেছে নির্বাসন বনাম দেশত্যাগের দ্বৈতদ্বন্দ্ব। ইসমাইল কাদারের জীবনের বেশিরভাগটা কেটেছে এক স্বৈরাচারী শাসকের সাম্রাজ্যে। একদম ছোটবেলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ পড়েছিল তাঁর দেশে। মুসলিম পরিবারে জন্মালেও তাঁদের পরিবারে ধর্মীয় রীতিনীতি খুব একটা মানা হত না। বড় হয়ে পড়াশুনোর জন্য মস্কোতে থাকাকালীন কমিউনিস্ট শাসন প্রত্যক্ষ করেছেন কাছ থেকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলজেরিয়ার সমাজতন্ত্রী একাধিক পার্টির প্রভাব তাঁর জীবনে বহুভাবে পড়েছে। বহুদিন তাঁর ওপর দেশ না ছাড়ার নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় ঠাট্টা হয়েছে যে আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট ডিক্টেটর এবং দেশের শাসক এনভার হোজ্জার বাড়িও ছিল ইসমাইল কাদারের পরিবার যেখানে থাকত, সেই জিরোকাস্তারেই। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত ‘দ্য গ্রেট উইন্টার’ উপন্যাসে হোজ্জার ইতিবাচক চরিত্রচিত্রণ স্বদেশে তো অবশ্যই, দেশের বাইরেও শোরগোল ফেলেছিল ডিক্টেটরের পক্ষে কলম ধরার অভিযোগে। কাদারে অবশ্যই সেসব অভিযোগ নস্যাৎ করে বলেন, সাহিত্যিককে স্বদেশে টিকে থাকতে হলে অনেক সময় ক্ষমতার চোখে ধুলো দিতে কিছু কাজ করতে হয়, যাতে সাহিত্যিকের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতে পারে। ছোট্ট করে এর প্রেক্ষিত জানলেই বোঝা যাবে, তিনি কেন এমন করেছিলেন।

দেশের অভ্যন্তরে তখন সন্দেহের বাতাবরণ, ডিক্টেটরের সমালোচনা তো কোনওভাবে করা যাবেই না, ফলে উপায় অন্যভাবে ঘুরিয়ে নাক দেখানো। ১৯৭৪ সালে তিনি একটা কবিতা লেখেন– ‘পলিটব্যুরো মোলাকাত করে মধ্যরাতে…’ যা ‘দ্য রেড পাশা’ নামেও পরিচিত। সে কবিতায় দেখানো হয় আসলে এনভার হোজ্জা সচ্চরিত্র, সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রতিভূ, এমনকী তাঁকে তুলনা করা হয় যিশুর সঙ্গে। কিন্তু তাঁকে পরিবৃত করে রেখেছে যারা, তারা সব স্বার্থগৃধ্নু, প্রতারক, প্রবঞ্চক।

‘রাষ্ট্র কখনও ছাদ থেকে ধ্বংস হয় না

যা দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়বে কোথাও কোথাও

ভিত থেকে নামে তাদের ধ্বস

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোও

এই নীতিরই অনুজ্ঞায় চলে।’

‘এখানেই গাড়া আছে উৎপাটিত যত শ্রেণির কবর

পাশা, বে এবং অভিজাত পরিবারের

তারা আক্রমণ করে, শরীর ওলট পালট করে

দেরী না করে পোশাক খুলে নগ্ন করে

পূর্বতন শাসকদের রক্তে দাগানো জোব্বা

তারা গায়ে চাপিয়ে ফেলে দ্রুত মেডেল আর পদাধিকারের সাথে।’

তারপরের চিত্রকল্প আরও ভয়ঙ্কর, লেখেন যে রাজনৈতিক আধিকারিকদের কলমের কালি আসলে তৈরি হয় অসহায় মানুষের রক্ত দিয়ে…

‘পেলিকান কালি দিয়ে তারা আবৃত নয়,

তাও ঠিক আছে, ভেতরবুঁদে যত! হাঃ, হাঃ

না, তারা শয়তান

আমি দেখছি তাদের হাতগুলো দিয়ে

তারা কনুই অব্দি রক্তস্নাত

…

কিন্তু দেখো,

মনে হচ্ছে ওরা লাশ ধুচ্ছে।’

এ লেখা মধ্য ইউরোপের এক রাজনৈতিক সাহিত্যের ধারার উত্তরসূরী। ভলতেয়ারের ‘দ্য হোয়াইট বুল’ বা সিলারের ‘ইন্ট্রিগ অ্যান্ড লাভ’ প্রমুখ রচনায় যেভাবে তির্যক ব্যঙ্গ, রূপকের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমালোচনার প্রথা সাহিত্যে আমরা দেখেছি, এ লেখা তারই বংশধর। কিন্তু আরও ধারালো, ফালা ফালা করে দেওয়া চিত্রকল্প। এ লেখার ফলাফল যা হওয়ার, তাই হল। তাঁকে পার্টির পক্ষ থেকে তলব করা হল। সরাসরি লেখা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হল। সেখান থেকে ক্ষমতার গুডবুকে ফিরতে তাঁকে লিখতেই হত ‘দ্য গ্রেট উইন্টার’-এর মতো উপন্যাস। পরে তিনি বলেছেন, ওই উপন্যাসের জন্য তাঁর কখনও আক্ষেপ হয়নি, ওটা না লিখলে আমার শতকরা আশি ভাগ লেখা আর জীবনে লেখাই হত না।

তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জেনারেল অফ দ্য ডেড আর্মি’ নিয়ে সংগত কারণেই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি লেখালেখি হয়েছে। প্রথম লেখাতেই জাত চিনিয়েছিলেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বারবার বলেছেন, সাহিত্যিকের কাজ সবসময় রাষ্ট্রের ক্ষমতার সাথে চোরাগোপ্তা গেরিলা যুদ্ধ চালানো। রাষ্ট্রের যে সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ কলম। সে চাইবেই লেখককে চুপ করাতে। লেখকও সেন্সরকে পাশ কাটিয়ে, রাজরোষে না পড়ে ধূর্তভাবে তার অমোঘ টিপ্পনী দিয়ে যাবে। কয়েক বছর পরেই ১৯৮১-তে প্রকাশিত হয় তাঁর ম্যাগনাম ওপাস– ‘দ্য প্যালেস অফ ড্রিমস’। এ উপন্যাস পড়তে পড়তে কাফকা, জর্জ অরওয়েল, কুন্দেরার কথা মনে পড়বে বারবার। অটোমান সাম্রাজ্যের সুদূর অতীতে এ উপন্যাসের কুহকী বাস্তব স্থাপিত। সেখানে সুলতানের ভবিষ্যতের ঠিকুজি কুষ্ঠী বের করতে এক গুপ্ত দপ্তর চলে। এই দপ্তরের লোকদের কাজ প্রজাদের স্বপ্ন পরীক্ষা করে করে দেখা।

উপন্যাসটা লেখার পরেই কাদারে বুঝতে পেরেছিলেন, এ বড় ভয়ংকর বই। প্রকাশক প্রথমে ভয়ে ছাপতে চায়নি। তিনি তাদের বলেন, “যদি সরকার থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে আসে, আমাকে গ্রেপ্তার করতে বলে দিও, বোলো তোমরা বারণ করেছিলে, আমি পীড়াপীড়ি করেছি, আমি নামী লেখক, তাই তোমরা বাধ্য হয়ে ছেপেছ। বই প্রকাশের দু’সপ্তাহের মধ্যেই জরুরি বৈঠক ডেকে এ বই বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়। সবচেয়ে হাস্যকর বিষয়, সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করার আগেই বাজারে বইয়ের ছাপা সব কপিই বিক্রি হয়ে গেছিল।”

দেশের মধ্যেকার অবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকলে ১৯৯০ সালে কাদারে দেশ ছেড়ে প্যারিসে চলে আসতে বাধ্য হন। একদিকে পার্টির মধ্যে বহু রাজনৈতিক শত্রু, দেশে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার দৈনন্দিন ঘটনা, উল্টোদিকে লেখক হিসেবে কাদারে নিজের দেশে এতটাই জনপ্রিয় যে আলবেনিয়ার জনসাধারণ তাঁকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখতে চায়। কিন্তু খ্যাতির নিজস্ব মূল্য থাকে। পরে ‘প্যারিস রিভিউ’-এর এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, চেকোস্লোভািয়ার ভাকলাভ হাভেলের মতো তিনি কেন রাষ্ট্রপতিত্ব বরণ করলেন না? উত্তরে বলেন, তাঁর পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। রাজনৈতিক জীবনের চেয়ে তিনি নিজের লেখক জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছেন অনেক বেশি। জানান বার্লিন দেওয়ালের পতনের পর ওই যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আলবেনিয়ার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রূপরেখা গণতন্ত্র না একনায়কতন্ত্র, কাকে সমাদর করবে সেটা অনেকটা নির্ধারণ করেছিল তাঁর দেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসা। তিনি বলেছিলেন, দেশে আবার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে তিনি আর কোনওদিন ফিরবেন না। বিংশ শতকের একদম শেষদিকে এসেও একজন সাহিত্যিক রাজনৈতিক মহলে কতটা হাওয়া-মোরগের কাজ করতে পারেন, কাদারে তার বড় উদাহরণ।

…………………………………………………………………………….

পড়ুন পৃথু হালদার-এর লেখা: কাইরোজ: দুই প্রজন্মের অসমবয়সি মানুষের প্রণয়ের অস্তরাগ

………………………………………………………………………………………………

জীবনের শেষ বছরগুলো প্যারিসে কাটিয়েছেন, মাঝে মাঝে যেতেন স্বদেশ আলবেনিয়ায়। বাংলাতেও অনুবাদ হয়েছে তাঁর সাহিত্য। তাঁর বহু কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লিটিল ম্যাগাজিনের পাতায়, বাংলাদেশের কবিরা অনুবাদ করেছেন তাঁর কবিতা। যে সাহিত্যিক সারাজীবন শব্দ নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করে গেলেন, তাঁর কাজ যে হবে আন্ডারগ্রাউন্ড সার্কিটের নিয়মিত পরিযায়ী, তাতে আর আশ্চর্যের কী! মৃত্যুর কয়েকদিন আগে অব্দি প্যারিসের মানুষ দেখত ইসমাইল কাদারে লে রস্ত্যাঁ ক্যাফেতে বসে আছেন সকালবেলা। হাতে কলম। বিস্তীর্ণ লাক্সেমবার্গ উদ্যানের দিকে চেয়ে ভেবে নিচ্ছেন তাঁর পরবর্তী শব্দ।

সুদূরপ্রসারী হোমারীয় সে দৃষ্টি ক্ষমতাকে চিরকাল বিব্রত করবে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved