বর্তমান সময়ে, ভারতবর্ষে মন্দির-নির্মাণ যখন ইতিহাস ও একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করে, আদর্শ বা মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে, হয়ে ওঠে অশালীন বৈভব ও পেশিশক্তির পরিচায়ক, রাজনৈতিক প্রোপ্যাগান্ডা, তখন স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিমন্দিরের শতবর্ষের পাঠে আমরা ব্রতী হতে পারি। এ তো কেবল একটি স্থাপত্য বা অহেতুক ভক্তিপ্রাবল্যের ইতিহাস নয়; এই ইতিহাস স্বপ্নের, শ্রমের, ব্যর্থতার, সাফল্যের, এবং সর্বোপরি– এক দেবতুল্য, স্বার্থশূন্য মানুষের প্রতি নিখাদ ভালোবাসার।

১০০ বছরে পা দিল বেলুড় মঠের বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির। ১৯২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ৬২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনাটি ছিল স্বামীজির বিরাট স্মৃতিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) সারাদিনব্যাপী নানাপ্রকার পূজাপাঠ, হোম, দরিদ্রনারায়ণসেবা ও সর্বোপরি মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে স্মৃতিচারণা করেছিলেন– ‘স্বামীজী এখনও বেলুড় মঠে বাস করছেন। আমি কতদিন তাঁকে তাঁর ঘরে ধ্যানস্থ দেখেছি, কখনো দেখেছি তিনি পায়চারি করছেন।’

বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের খুব সামান্য জুড়েই আছে প্রয়াত মহাপুরুষের প্রতি ফুলমালা সহযোগে প্রথাগত শ্রদ্ধানিবেদনের ইচ্ছা। বরং, তাঁর সতীর্থ ও শিষ্যদের এই ঐকান্তিক বিশ্বাস যে ‘স্বামীজি এখনও বেলুড় মঠে বাস করছেন’, এবং জীবনের শেষভাগে তিন গুরুভাইয়ের কাছে বিবেকানন্দের তিনটি নির্জন উচ্চারণ বা ইচ্ছাপ্রকাশ এই মন্দিরের ইতিহাসকে করে তুলেছে আত্মিক স্পর্শের এক দলিল। মন্দিরটি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে, গঙ্গাতীরের সেই বেলগাছ-দেবদারুগাছ সংলগ্ন জায়গাটির উল্লেখ করে সতীর্থ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে (রাখাল মহারাজ) বলেন বিবেকানন্দ, ‘রাজা, আমায় এখানে একটু জায়গা দিতে পারিস?’ কাছাকাছি সময়েই স্বামী সারদানন্দকেও (শরৎ মহারাজ) বলেন, ‘সামনেই ঠাকুরের চিতাস্মৃতি, আমার মনে হয় সমস্ত মঠভূমির মধ্যে এই স্থানটিই সর্বোৎকৃষ্ট।’ দেহত্যাগের তিন দিন আগে ওই জায়গাটির বিষয়ে স্বামীজির শেষ কথা ছিল স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) কাছে– ‘আমার দেহ গেলে ঐখানে সৎকার করবি।’

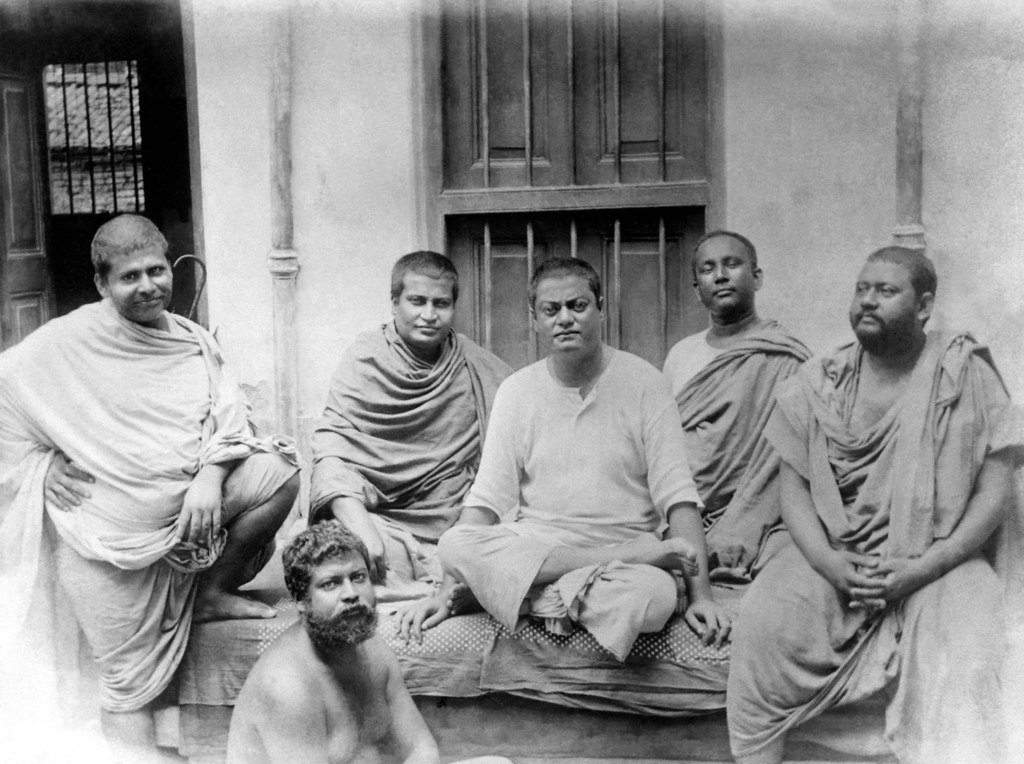

এরপর, ১৯০২ সালের ৪ জুলাই বিবেকানন্দের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়ে মঠস্থ জীবনধারা। তাঁদের আদরের যে নরেনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ করে দল বেঁধেছিলেন একদা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করা কিছু সম ও অসমবয়স্ক বন্ধু, সেই নরেনের স্মৃতি ধরে রাখতে পরবর্তী ধাপ কী হতে পারে, সেই চিন্তাস্রোতও যেন ক’দিনের জন্য থেমে গিয়েছিল প্রাথমিক বিহ্বলতায়। তবে, অতি বড় বিরহের মুখেও ঋজুতা প্রদর্শন ভারতীয় সন্ন্যাসের আদর্শ। তাই, স্বামীজীর প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম ও সামূহিক শোকের প্রতি বৈরাগ্যের যুগপৎ ছোঁয়া পাওয়া যায় সে বছর জুলাই মাসেই ২৪ তারিখে ওলি বুলকে লেখা স্বামী সারদানন্দের চিঠিতে– ‘যে স্থলটিতে স্বামীজীর পূতশরীরের দাহকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তথায় একখানি মন্দির এবং মধ্যে মধ্যে মঠে অভ্যাগত সাধুসকলের নিমিত্ত তৎসংলগ্ন একখানি বিশ্রামাগার নির্মিত হইবে।’ সন্ন্যাসীদের একে অন্যকে লেখা পরপর কিছু চিঠিতেই এই মন্দির নির্মাণের প্রাথমিক ভাবনা ধরা পড়ে; এমনকী, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০২ তারিখে কলকাতার টাউন হলে গঠিত হয় একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি।

তবে যে-কোনও ভাবনাকে সাকার হওয়ার জন্য নানাবিধ সমস্যা পেরতে হয়, এবং সে-পথে একটি বড় সম্বল আর্থিক সহায়। মঠ ও মিশনের আজকের স্বচ্ছলতার নিরিখে দেখলে অবাক হতে হয়, ১৯০৬ সাল অব্দি অর্থাভাবে স্বামীজির মন্দির-নির্মাণ বা মঠের প্রাচীর নির্মাণ দূরস্থান, গঙ্গার জোয়ার থেকে বাঁচাতে পোস্তা গাঁথা, ঘাট বাঁধানো, এমনকী, রামকৃষ্ণ-ভাবের প্রসার ও প্রচারের কাজ পর্যন্ত যে স্থগিত হয়ে যাচ্ছে মাঝেমাঝেই– সুদূর আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দকে এক উদ্বিগ্ন পত্রে জানান সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। অবশেষে সামান্য অর্থানুকূল্যে ১৯০৭ সালের ১০ মার্চ স্বামীজির স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিপত্তন হয়।

স্মৃতিমন্দির-বিষয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম আলোচক স্বামী মুক্তিশ্বরানন্দ মন্দিরটির নির্মাণকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে মাত্র দুই বছরের মধ্যে (১৯০৭-১৯০৯) স্বামীজির গর্ভমন্দিরটি নির্মিত হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে। ১৯০৮ সালের ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার পাতাতেও পাই– ‘মঠের দক্ষিণ দিকে একটী একতলা মন্দির নির্মিত হইয়াছে– তন্মধ্যে বেদি– তাহাতে স্বামীজীর বীরভাবোদ্দীপক মহান চিত্র। মহাপুরুষের পবিত্রস্মৃতি কালস্রোতে বিলুপ্ত হইবে না বুঝিয়া আশান্বিত হইলাম।’

তবে, থেকে-থেকেই অর্থাভাব-প্রণীত যতিচিহ্ন হয়ে উঠেছিল এই নির্মাণগাথার অনিবার্য পরিচালক। ১৯১২ সালে স্বামীজির আবির্ভাবের অর্ধ-শতবর্ষে পা রেখে মন্দিরটি গড়ার বিশেষ উদ্যোগ নেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ১৪ জানুয়ারি পুণার বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘মারাঠা’য় প্রকাশিত হয় মন্দির-নির্মাণার্থে একটি অনুদান-প্রার্থনা। ভারতের মতো দেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুদান চাওয়ার ইতিহাসে এই আবেদনটির ভাব ও ভাষা এক বিরল বাস্তবধর্মী ভাবনার নিদর্শন। ভক্তি-জর্জরিত দেশে, দৈবী অলৌকিকতার প্রচারে যেখানে সহজেই উঠে আসে মন্দির-নির্মাণের কোটি কোটি টাকা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শে নিমজ্জিত সেই আবেদনে এরকম কোনও উল্লেখ ঘুণাক্ষরে, একবারের জন্যও উঠে আসে না। যা আসে, তা হল প্রাণাধিকপ্রিয় ভাই ও দেশনায়কের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীদের কাছে ব্যক্তিগত, কাতর প্রার্থনা– ‘আধুনিক ভারতবর্ষের স্বদেশপ্রেমী সন্ন্যাসী’র স্মৃতি এক যথোপযুক্ত স্মারক সহায়ে চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত আমরা কী-ই বা করিয়াছি?’ মন্দির-নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে আনুমানিক আরও ৩০০০০ টাকার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ব্রহ্মানন্দ একটি ‘বাস্তবসম্মত পন্থা’র প্রস্তাব দেন– ‘যে সমস্ত ব্যক্তি, যাঁহারা স্বামীজী তথা তাঁহার কার্যের জন্য আপনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঋণী বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহারা এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রত গ্রহণ করুন যে, তাঁহারা স্বামীজীর ৫০তম জন্মবর্ষে নিজ মাসিক উপার্জনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথক করিয়া রাখিবেন এবং তাহা গুরুদক্ষিণারূপে… প্রেরণ করিবেন, প্রতি মাসে অথবা ১৯১২ বর্ষের শেষে।’

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

উদাসীনতা ও অবজ্ঞার সম্মুখীন অবশ্য বিবেকানন্দ জীবদ্দশাতেই হয়েছিলেন, কায়েতের ছেলে হয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ‘অপরাধে’। দেহাবসানের পর, তাঁর পট শ্রীরামকৃষ্ণের পটের পাশে রাখা গর্হিত কাজ হবে কি না, এ নিয়ে বিশেষ দ্বিধান্বিত ছিলেন বহু বাঙালি রামকৃষ্ণ-ভক্ত। কাজেই, সেই ‘কায়েতের’ স্মৃতিতে মন্দির গড়ায় অর্থবান বাঙালিদের অনেকেই যে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ দিতেও অসম্মত হবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

বছর ঘুরলে এই আবেদনের উত্তররূপী যে ছবিটি ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় ফুটে ওঠে, বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ইতিহাসে তাকে অভাবনীয় এক লজ্জার অধ্যায় বলে চিহ্নিত করলেও ভুল হবে না। আনুমানিক আরও ৩০০০০ টাকার মধ্যে বছরশেষে অনুদান-মারফত মঠ ও মিশনের হাতে আসে মাত্র ১০৮৪ টাকা। বিবেকানন্দের অবদানে নিজেকে ‘প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঋণী’ বলে মনে করা যে জনা পঞ্চাশ দাতার নাম ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ প্রকাশ করে, তার এক-পঞ্চমাংশও বিবেকানন্দের স্বজাতি বাঙালি কি না, কর গুনে দেখতে হয়। সম্পাদক স্বামী বিরজানন্দ লেখেন– ‘…কত স্বল্প সংখ্যক মানুষ আমাদিগের আবেদনে সাড়া দিয়া তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী দান করিয়াছেন সেই মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় যিনি তাঁহাদের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ও তাঁহাদের উন্নতির জন্য এত অধিক করিয়াছেন।’ অবশ্য, উদাসীনতা ও অবজ্ঞার সম্মুখীন অবশ্য বিবেকানন্দ জীবদ্দশাতেই হয়েছিলেন, কায়েতের ছেলে হয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ‘অপরাধে’। দেহাবসানের পর, তাঁর পট শ্রীরামকৃষ্ণের পটের পাশে রাখা গর্হিত কাজ হবে কি না, এ নিয়ে বিশেষ দ্বিধান্বিত ছিলেন বহু বাঙালি রামকৃষ্ণ-ভক্ত। কাজেই, সেই ‘কায়েতের’ স্মৃতিতে মন্দির গড়ায় অর্থবান বাঙালিদের অনেকেই যে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ দিতেও অসম্মত হবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী!

অপমানের মুখে কোনও দিন থেমে থাকেননি বিবেকানন্দ। থামেননি তাঁর সতীর্থরাও। দাতা ও অনুদানের হিসাব দিয়ে বিরজানন্দ লেখেন– ‘তথাপি হতাশার কোনো কারণ নাই।… অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছানো অবধি এই সযত্নলালিত কর্মপরিকল্পনা ত্যাগ করা উচিত নহে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে, এই তহবিল উন্মুক্ত রাখা হইবে যাহাতে এইরূপ সকলকে সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে যাহারা স্বেচ্ছায় এই তহবিলে অনুদান করিতে ইচ্ছুক।’

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

পড়ুন স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বিশেষ লেখা: সম্পদ ও বিপদ– কলকাতা দুই-ই দিয়েছিল বিবেকানন্দকে, প্রাণভরে

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

এই হাল-না-ছাড়া মানসিকতার কারণে হোক, আরও উদ্যমী হওয়ার কারণে হোক, বা দাতাদের মনোভাবে পরিবর্তনের কারণে হোক, স্বল্প পরিমাণে হলেও মন্দির-নির্মাণের অর্থ জমা হতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯১৬ সালে বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর বাস-রিলিফ মূর্তিটি (যা আজ আমরা মন্দিরের মূল গর্ভে দেখি)। পরবর্তীকালে বারকয়েক বিরতি-সহযোগে ১৯১৯ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে মন্দিরস্থাপনের দ্বিতীয় ও মূল পর্যায়ের কাজটি সম্পাদিত হয়। এই পর্যায়েরই শেষ ভাগে মঠ কর্তৃপক্ষ মন্দিরের দোতলায় একটি ওঁকার-প্রতীকযুক্ত বেদি করার সিদ্ধান্ত নেন (আজ যাকে আমরা স্বামীজির গর্ভমন্দিরের উপরের ওঁকার মন্দির বলে জানি)। সে নিয়েও এক গল্প আছে।

উত্তর-ভারতীয় ‘নাগর’ রীতির মন্দির-স্থাপত্যে গর্ভগৃহই মন্দিরের প্রাণ, এবং তার অবস্থান সবসময়ই উঁচুতে; সিঁড়ি বেয়ে তাতে পৌঁছতে হয়। কিন্তু স্বামীজির মন্দির গড়ে তোলার সময়ে আশেপাশের জমি সমান করে নেওয়া ও গঙ্গার পোস্তা-বাঁধানোর কাজটি করতে গিয়ে হল এক বিপদ– স্বামীজীর গর্ভমন্দিরের জমি চারিপাশের চেয়ে বেশ কিছুটা নিচু হয়ে গেল। কিন্তু মন্দির-নির্মাণের দায়িত্ব মূলত যাঁর হাতে ছিল, সেই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে বিবেকানন্দের ভাবনার। ভাবীকালের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (আজ আমরা যাকে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মূল মন্দির বলে জানি) কেমন হবে, সে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে স্বামীজি উল্লেখ করেছিলেন, মন্দিরের মধ্যে ঠাকুরের বেদির ওপরে থাকবে একটি ওঁকার, কারণ সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও এক নতুন সম্প্রদায় তৈরি করার জন্য আসেননি। অন্যত্রও, তাঁর বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলছেন, ‘আমরা যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে,…ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে।’ স্বামীজীর এই দর্শন ও ‘নাগর’ স্থাপত্যরীতিকে অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে দিলেন বিজ্ঞানানন্দ। একতলা স্মৃতিমন্দিরের ছাদই হয়ে উঠল ওঁকার-মন্দিরের গর্ভগৃহ; সিঁড়ি বেয়ে সেখানে ওঠা। আর হিন্দুধর্মের হাজার বিভেদের ঊর্ধ্বে অসাম্প্রদায়িক সেই প্রতীকের নিচুতলে, তাঁর নশ্বর শরীরের দাহক্ষেত্রে, মঠজমিতে বিবেকানন্দ রইলেন– ধ্যানমগ্ন, প্রোথিত।

বর্তমান সময়ে, ভারতবর্ষে মন্দির-নির্মাণ যখন ইতিহাস ও একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করে, আদর্শ বা মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে, হয়ে ওঠে অশালীন বৈভব ও পেশিশক্তির পরিচায়ক, রাজনৈতিক প্রোপ্যাগান্ডা, তখন স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিমন্দিরের শতবর্ষের পাঠে আমরা ব্রতী হতে পারি। এ তো কেবল একটি স্থাপত্য বা অহেতুক ভক্তিপ্রাবল্যের ইতিহাস নয়; এই ইতিহাস স্বপ্নের, শ্রমের, ব্যর্থতার, সাফল্যের, এবং সর্বোপরি– এক দেবতুল্য, স্বার্থশূন্য মানুষের প্রতি নিখাদ ভালোবাসার।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, ফিরে যাই সেখানে। ১৯২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি মন্দির প্রতিষ্ঠার দু’-তিন দিন পরের ঘটনা– মঠের পাশেই ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির ইয়ার্ড, তারা কারখানা বানাবে বলে মঠের জমি অধিগ্রহণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। স্বামীজির অশীতিপর শিষ্যা জোসেফিন ম্যাকলাউড নিজ চেষ্টায় মঠের অনুকূলে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে ফিরছেন সেইদিন। বেলুড়ে স্টিমারের জেটির উপর দাঁড়িয়ে স্বামী সারদানন্দ। ম্যাকলাউডকে দেখেই হেসে বললেন, ‘Victory to you Tantine!’ স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, দাঁতে দাঁত চেপে বৃদ্ধা বলে ওঠেন দৃঢ়স্বরে, ‘Victory to me– Swami! Victory to that piece of Solid Rock which is seated over there!’ সারদানন্দ নির্বাক ছিলেন সেইদিন, এই উত্তরে। হয়তো তিনি ভাবছিলেন– পট বা পুরোহিত নন, মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে একমাত্র এরকম অগ্নিময় ভালোবাসা।

ঋণ স্বীকার– ‘শতবর্ষে দুই স্মৃতিমন্দির’ (সম্পাদনা – স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দ; প্রকাশক: উদ্বোধন)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved