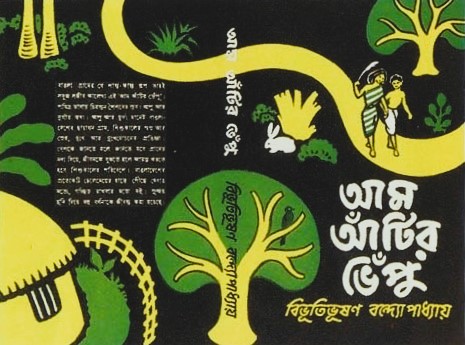

কেন ‘পথের পাঁচালী’-ই? কেন ‘আম আঁটির ভেঁপু’ নয়? একটা কারণ তো নিশ্চয়ই সত্যজিতের রুচির আভিজাত্য, যে-আভিজাত্য নিজের পরিচালিত ছবিতে নিজের করা বইয়ের প্রচ্ছদ দেখানোর সুলভ দেখনদারিকে অনুমোদন করে না। কিন্তু শুধু কি সেইটুকুই? নাকি এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কোথাও কাজ করছিল ‘পথ’ শব্দটা। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস ছিল জীবনের কঠিন লড়াইয়ের মধ্যেও হরিহরের স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার গল্প। ‘নায়ক’-এ অরিন্দম তার জীবনের যে গল্প অদিতিকে বলতে বলতে যাবে, তা-ও তো জীবনের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে আর এক স্বপ্ন দেখার গল্প, যেন বা আর এক পথের পাঁচালীই।

‘আম আঁটির ভেঁপু’ নয়, ‘পথের পাঁচালী’। বড় পর্দায় আরও একবার সত্যজিৎ রায়ের ‘নায়ক’ দেখতে গিয়ে বুলবুলের হাতের বইটায় চোখ আটকে গেল। অসুস্থ বুলবুল ট্রেনে যে-বইটা পড়তে পড়তে যাচ্ছে, সেটা সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ করা ‘আম আঁটির ভেঁপু’ নয়, আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদে ‘পথের পাঁচালী’।

কেন ‘আম আঁটির ভেঁপু’ নয়? একটা কারণ তো নিশ্চয়ই সত্যজিতের রুচির আভিজাত্য, যে-আভিজাত্য নিজের পরিচালিত ছবিতে নিজের করা বইয়ের প্রচ্ছদ দেখানোর সুলভ দেখনদারিকে অনুমোদন করে না। কিন্তু শুধু কি সেইটুকুই? নাকি এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কোথাও কাজ করছিল ‘পথ’ শব্দটা। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস ছিল জীবনের কঠিন লড়াইয়ের মধ্যেও হরিহরের স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার গল্প। ‘নায়ক’-এ অরিন্দম তার জীবনের যে গল্প অদিতিকে বলতে বলতে যাবে, তা-ও তো জীবনের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে আর এক স্বপ্ন দেখার গল্প– যেন বা আর এক পথের পাঁচালীই।

পথের এই দুই পাঁচালীতেই স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে রেলগাড়ি। এই দু’টি ছাড়া সত্যজিতের আর কোনও ছবিতে রেলগাড়ির এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। পথের পাঁচালী-তে দুর্গা চেয়েছিল সেরে উঠলে একদিন রেলগাড়ি দেখবে। সময়ের হিসেবে দুর্গার অনেক পরের কিশোরী বুলবুল, রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণির কামরায় ভ্রমণ করাটাও তার কাছে স্বপ্ন নয়। হয়তো তার স্বপ্ন অরিন্দমের স্বাক্ষর নেওয়া। সেই স্বপ্ন তার পূরণ হচ্ছে রেলগাড়িতেই।

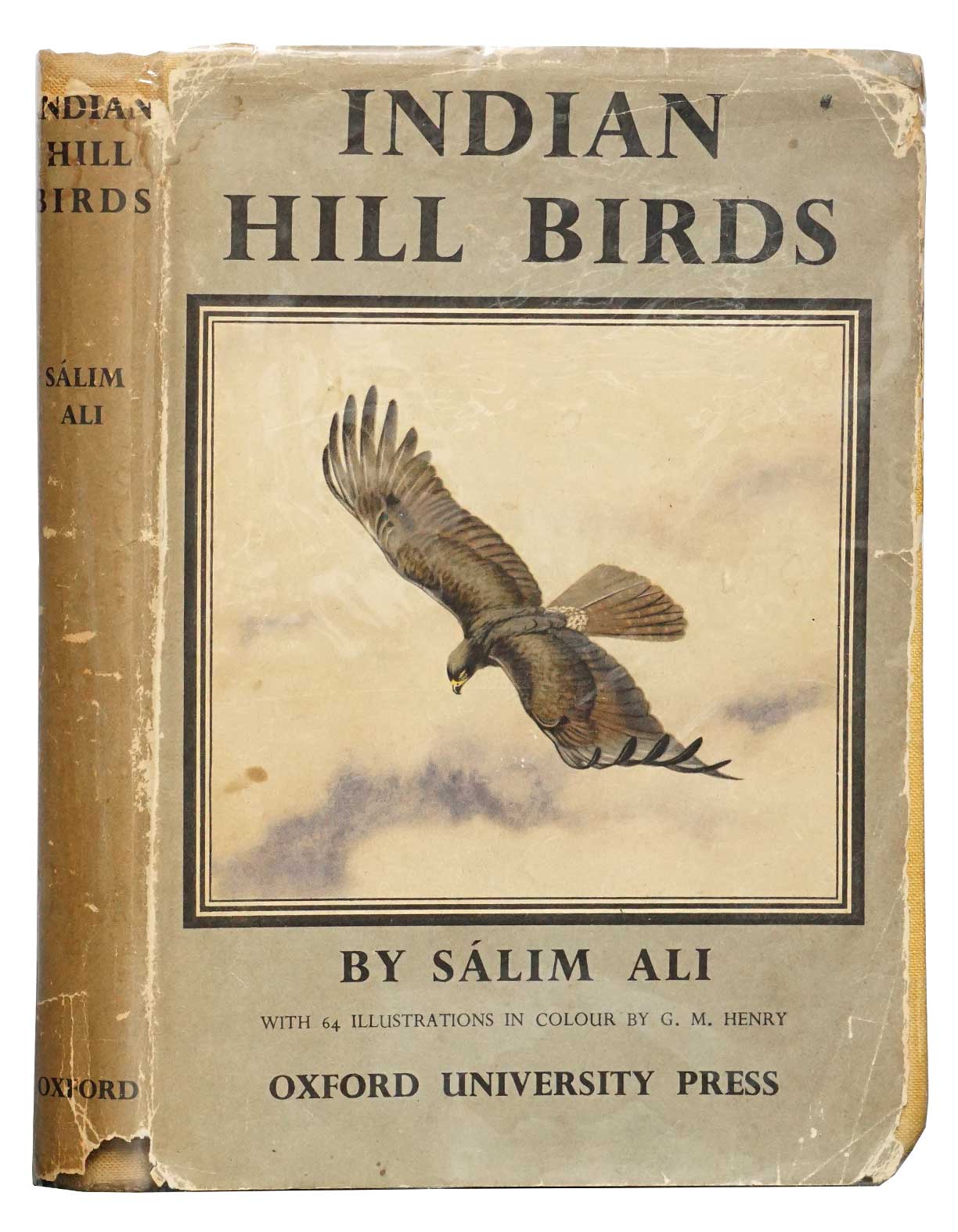

সত্যজিতের অন্যান্য সিনেমায় বই-এর ব্যবহার চরিত্রকে প্রকাশ করার জন্য, তার সম্পর্কে খবর দেওয়া বা তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র জগদীশ পাখির প্রেমে মগ্ন। হাতে যে-বই নিয়ে তিনি বিশেষ একটা পাখি খুঁজছিলেন, সে বইটি সেলিম আলির ‘ইন্ডিয়ান হিল বার্ডস’। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ভারতীয় শাখা থেকে ১৯৪৯-এ প্রথম প্রকাশিত হয় সে-বই। জগদীশের হাতে কোন সংস্করণটি ছিল, তা অবশ্য বোঝার উপায় নেই। সেলিম আলির বইয়ের কথা এসেছে সত্যজিতের ফেলুদা-কাহিনি ‘জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা’-তেও। সে-গল্পে পক্ষীবিদের ছদ্মবেশ লালমোহনবাবুর, ‘‘পথে যেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন, ‘দিলেন তো মশাই একটা দায়িত্ব আর একটা বাইনোকুলার আর দুখানা বই ঘাড়ে চাপিয়ে; এদিকে গড়পারে তো কাক-চড়ুই ছাড়া কোনও পাখি কোনওদিন দেখিচি বলে মনে পড়ে না।’ বই দুটো হল সেলিম আলির ইন্ডিয়ান বার্ডস আর অজয় হোমের বাংলার পাখি।’’ পরে সন্দীপ রায়ের পরিচালিত চলচ্চিত্রেও লালমোহনবাবুর হাতে ছিল অজয় হোমের বইটি।

এ কেবল চরিত্রের বাইরের তথ্য। চরিত্রের মনের গহন কোনও কথাকে ইঙ্গিত করে না তার অনুষঙ্গে এমন বইয়ের নির্বাচন। পক্ষীপ্রেমিক জগদীশ, সেলিম আলির ওই বইটাই হাতে-করে পাহাড়ে পাখি খুঁজতে যাবে– এ খুব স্বাভাবিক। কারণ ও-বইয়ে পাহাড়ের পাখির তথ্য আছে, এক একটি প্রজাতির বিশদ রঙিন ছবি আছে। লালমোহনবাবু পক্ষীবিদের ছদ্ম-পরিচয় নিয়েছেন, তাঁর হাতেও তাই পাখির বই-ই মানায়।

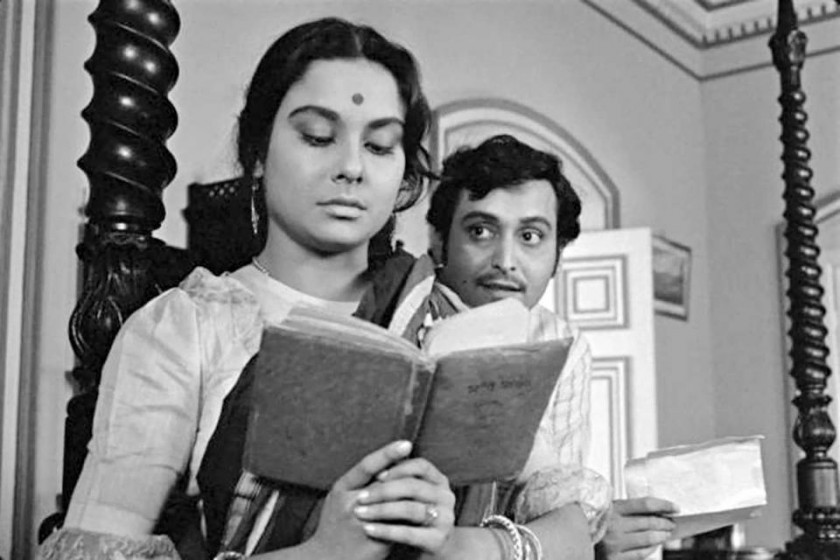

কিন্তু সত্যজিতের চারুলতা ‘কপালকুণ্ডলা’-ই পড়ে কেন? রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প ‘নষ্টনীড়’-এ তো সে-উপন্যাসের কথা নেই। তবু সত্যজিতের চারুলতা ‘বংকিম বংকিম…’ বলে গুনগুন করে সুর করতে করতে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বই খোঁজে, পেয়েও যায়– ‘কপালকুণ্ডলা’। তাহলে কি রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ কোথাও গভীর চেতনায় ছিল সত্যজিতের, যে চোখের বালিতে নিস্তব্ধ ঘরে শূন্য শয্যায় বিনোদিনীর স্মৃতির সূত্রে মহেন্দ্র-র মনে পড়েছে বঙ্কিমের দুটি উপন্যাসের কথা– ‘বিষবৃক্ষ’ আর ‘কপালকুণ্ডলা’! ‘বিনোদিনীর সঙ্গে বিষবৃক্ষ লইয়া সেই কাড়াকাড়ি মনে পড়িতে লাগিল; সন্ধ্যার পর বিনোদিনী কপালকুণ্ডলা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিত, বাড়ির লোক ঘুমাইয়া পড়িত, রাত্রে নিভৃত কক্ষের সেই স্তব্ধ নির্জনতায় বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর যেন আবেশে মৃদুতর ও রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিত…’। এবং, ‘বিষবৃক্ষ’ও ছিল ‘চারুলতা’য়। চিত্রনাট্যের অংশটুকু পড়ি–

চারু যাবে আগে বর্ধমান, তারপর বিলেত, তারপর ব্যারিস্টার–

অমল উঁহু! আগে বর্ধমান, তারপর বিয়ে, তারপর বিলেত, তারপর–

চারু তারপর?

অমল হাসে।

অমল তারপর ব্যারিস্টার।

চারু তারপর?

অমল তারপর ব্যাক্ টু বেঙ্গল– বাপ্ বাপ্ বলে–

চারু বেঙ্গল? ব্যাস্?

অমল বায়রন টু বঙ্কিম– বাবু বঙ্কিমচন্দ্র।

অমল ‘বিষবৃক্ষ’ বইটা তুলে নেয়।

অমল (স্বগত) বিষবৃক্ষ…

সত্যজিৎ তাঁর সিনেমায় বইয়ের ব্যবহার তাই নিছক তথ্য দিতেই করেননি, কোথাও একেকটা বিশেষ বইকে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর চরিত্রের না-পড়া মনের সঙ্গেও। তবু ‘নায়ক’-এ রেলগাড়ির কামরায় জ্বরাক্রান্ত কিশোরীটির হাতে ‘পথের পাঁচালী’ দেওয়াটাকে আমার একেবারে অন্যরকম মনে হয়। অপু তো তাঁর সঙ্গে সারা জীবন ছিল; ‘অপুর পাঁচালী’ লিখেছিলেন পরে। দুর্গাও কি ছিল না? বুলবুলের মধ্যে কি জড়িয়েছিল সেই দুর্গার স্মৃতি!

…………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

…………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved