ঘাসান কানাফানির বোনের মেয়ে, ১৭ বছরের লামিস তার মামাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তুমি এত সুন্দর গল্প লেখো, রাজনীতি ছেড়ে শুধু সাহিত্যচর্চা করো না কেন?’ কানাফানির উত্তর, ‘আমার গল্পগুলো সুন্দর কারণ আমার একটা মতাদর্শ আছে, আমার একটা মূল্যবোধ আছে। যেদিন আমি মতাদর্শ ত্যাগ করব সেদিন আমার সাহিত্য অন্তঃসারশূন্য হয়ে পরবে। সেদিন তুমিও আমায় লেখক হিসেবে সম্মান করবে না।’ ঠিক তার পরের দিন, ৮ জুলাই, ১৯৭২, লামিস-কে নিয়ে কানাফানি নিজের গাড়িতে ওঠেন এবং চাবি ঘোরাতেই বিস্ফোরণে দু’জনেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যান।

পর্ব ২

১. গল্পকার

‘আদব আল-মুকামা’ বা ‘প্রতিরোধ সাহিত্য’– আরব সাহিত্য-ইতিহাসে এই নতুন ধারার রূপকার এবং এই শব্দ-বন্ধনীরও জনক ঘাসান কানাফানি। ১৯৪৮-এর ‘নাকবা’ কাণ্ডে ১২ বছরের কানাফানি তাঁর সমস্ত পরিবার সমেত উদ্বাস্তু হয়ে লেবাননে রিফিউজি ক্যাম্পে চলে আসেন। ১৯৫২ সালে রিফিউজি ক্যাম্পে প্রায় ১২০০ ফিলিস্তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের আর্ট টিচার হয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময়ে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছোটগল্প লেখা শুরু। উদ্দেশ্য তাদের বর্তমান দুর্দশার প্রেক্ষাপটকে গল্পের ছলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। প্রতিরোধের শিল্প কখনওই শখে সৃষ্টি হয় না। হয় দায় থেকে। কানাফানি সারাজীবন সেই দায়ভার থেকেই কলম শানান।

১৯৫৬ সালে মিশরে দেখা দেয় ‘সুয়েজ ক্রাইসিস’। মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আব্দেল নাসের সুয়েজ ক্যানালকে বৈদেশিক পুঁজির থেকে জাতীয়করণ করে দেয়। প্রতিক্রিয়ায় ইউকে, ফ্রান্স ইজরায়েল-কে মদত দেয় ক্যানাল আক্রমণ করে পুনর্দখল করতে, দ্বিতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে। কিন্তু শেষমেশ তা ব্যর্থ হয়। মুখ পোড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির, আর নাসের পায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা। আরবরা বুঝতে পারে তাদের দুর্দশার কারণ পশ্চিমি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ এবং সেটার একমাত্র শত্রু হল সমাজতন্ত্র, তাই সমাজতন্ত্রই মুক্তির অন্যতম হাতিয়ার। এতে সমগ্র আরব দুনিয়ায় আসে ‘আরব সমাজবাদের ঢেউ’। কানাফানি বাম সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ‘আল-রাই’, ‘আল-হুরিয়া’, ‘আল-আনোয়ার’ ইত্যাদি বামপন্থী পত্রিকার সম্পাদক হন, লেখেন অজস্র ক্ষুরধার রাজনৈতিক লেখা। এজন্য তাঁকে চাকরি হারাতে হয়, পালাতে হয় এক দেশ থেকে আরেক দেশে, কখনও হতে হয় ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’। পরে ১৯৬৯ সালে সরাসরি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগঠন ‘পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন’ (PFLP)-এর মুখপাত্র হন এবং তাঁদের পত্রিকা ‘আল-হাদাফ’ (The Goal) তৈরি করেন।

তার সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনি হল ‘রিজল ফি-আ-সামস’ (সূর্যের মধ্যে মানুষ) (১৯৬২)। নাকবা-র প্রেক্ষাপটে লেখা এই কাহিনি তিনজন ফিলিস্তিনির কথা বলে, যারা একটি খালি জলের ট্যাঙ্কে করে বর্ডার পেরিয়ে পালাচ্ছেন কুয়েতে। কিন্তু সূর্যের তাপে উত্তপ্ত লোহার ট্যাঙ্কারে অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়ে তিনজনেই মারা যায়। কাহিনি শেষ হয় সেই অমোঘ প্রশ্নে: কেন তারা একবারও অন্তত ট্যাঙ্কের দেওয়ালে আঘাত করতে পারল না শেষ মুক্তির আর্তনাদে? কানাফানি প্রতিরোধহীন আপোস মেনে নিতে অপারগ। তার নিজের ভাষায়, ‘তলোয়ার আর গর্দানের মধ্যে কোনও শান্তিপূর্ণ আপোস সম্ভব নয়।’ এছাড়াও তার অন্যতম বিখ্যাত রচনা, ‘মা তাব্বাক্কাহ লাকুম’ (যা কিছু তোমার জন্যে পরে রইল) (১৯৬৬), ‘আম্মা সাদ’ (১৯৬৯), যেখানে মা ছেলেকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রেরণা দেয়, ‘আইদ ল্লা হাফিয়া’ (হাফিয়ায় প্রত্যাবর্তন) (১৯৭০)। এইসব লেখাই যেমন অসামান্য সাহিত্যিক নিপুণতায় তৈরি, তেমনই সামাজিক, রাজনৈতিক আঁচে গনগনে। তাঁর বোনের মেয়ে, ১৭ বছরের লামিস তাঁর মামাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তুমি এত সুন্দর গল্প লেখো, রাজনীতি ছেড়ে শুধু সাহিত্যচর্চা করো না কেন?’ কানাফানির উত্তর, ‘আমার গল্পগুলো সুন্দর কারণ আমার একটা মতাদর্শ আছে, আমার একটা মূল্যবোধ আছে। যেদিন আমি মতাদর্শ ত্যাগ করব সেদিন আমার সাহিত্য অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে। সেদিন তুমিও আমায় লেখক হিসেবে সম্মান করবে না।’ ঠিক তার পরের দিন, ৮ জুলাই, ১৯৭২, লামিস-কে নিয়ে কানাফানি নিজের গাড়িতে ওঠেন এবং চাবি ঘোরাতেই বিস্ফোরণে দু’জনেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যান। কানাফানির বয়স তখন ৩৬। ‘মোসাদ’ স্বীকার করে গুপ্তচরের মাধ্যমে কানাফানির গাড়িতে বোমা লাগিয়েছিল তারা। লেবাননের ‘ডেইলি স্টার’ অবিচুয়ারি ছাপে– ‘কানাফানি ছিলেন এমন একজন কম্যান্ডো, যে একবারও বন্দুক চালাননি। তাঁর অস্ত্র ছিল একটি বল-পয়েন্ট পেন আর যুদ্ধক্ষেত্র ছিল সংবাদপত্রের পাতা।’ আজও কানাফানির প্রভাব এত গভীর যে, ২০১৮ সালেও ইজরায়েল অথরিটিকে তাঁর মূর্তি ভাঙতে হয়।

২. কবি

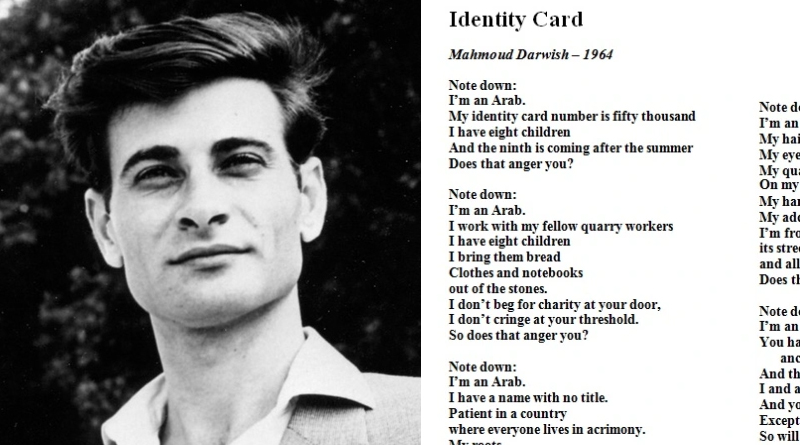

১৯৬৬ সালে লেবাননে নির্বাসন থাকাকালীন কানাফানি প্রতিরোধ সাহিত্যের একটা সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলন বিশ্বের কাছে নিয়ে আসে মাহমুদ দারবিশ, সামিহ আল-ক্কাসিম, তফিক জিয়াদ প্রমুখ জ্বলন্ত প্রতিবাদী কবিদের। মাহমুদ দারবিশও ১৯৪৮ সালে তাঁর গ্রাম ইজরায়েলি সেনা দখল করলে লেবাননে উদ্বাস্তু হয়ে যান। পরে তাঁর পরিবার ফিরে আসে ইজরায়েল অধিকৃত অন্য এক আরব-গ্রামে, কিন্তু পুরনো বাড়িতে আর ফেরত যেতে পারেননি। সেই বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের ১ মে, ২৪ বছরের তরুণ দারবিশ নাজারেথ শহরে শায়েরি ফেস্টিভ্যালে পাঠ করেন স্বরচিত ‘বিতাক্কত হুয়াইয়া’ (পরিচয়পত্র)। ছয়-পঙ্ক্তি কবিতায় প্রতি পঙ্ক্তি শুরু হয় অমোঘ চিৎকারে– ‘লিখে রাখো, আমি একজন আরবি।’ কয়েক দিনের মধ্যে ফিলিস্তিনি ও আরবদের মুখে মুখে সেই কবিতা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, গ্রেপ্তার হন দারবিশ। ১৯৬৬ সালে ইজরায়েল জেলে রাজনৈতিক বন্দি থাকার সময় লেখেন ‘ইলা আম্মি’ (আমার মা-কে), যা অঘোষিত ফিলিস্তিনের জাতীয় সংগীত হয়ে যায়।

দারবিশের কবিতা কানাফানির মতোই গড়ে তুলেছে ফিলিস্তিনের পরিচয়– দেশ হারানোর যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু-জীবন, দখল, নিজভূমিতে পরবাস, দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বঞ্চনা এবং সর্বোপরি প্রতিরোধের ভাষা। রাজনীতি এবং কবিতা দারবিশের কাছে বিচ্ছিন্ন নয়, বরঞ্চ একই লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। লেবানন যুদ্ধের প্রতিবাদে তাঁর কড়া রাজনৈতিক কবিতা ‘ক্কাসিদত বেইরুট’ এবং ‘মাদিহ আল-জিল আল’আলি’ উল্লেখযোগ্য। প্রথম জীবনে ইজরায়েল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। প্রথম যৌবনে তাঁদের সাহিত্য-পত্রিকা ‘আল-জাদিদ’-এ তাঁর কবিতা ছাপা হত, পরে সে সেই পত্রিকার সম্পাদকও হন। এছাড়াও ইজরায়েল ওয়ার্কার্স পার্টি (‘মাপাম’)-র পত্রিকা ‘আল-ফজির’ এর সহ-সম্পাদক হন। সাতের দশকে দারবিশ সোভিয়েত যান উচ্চশিক্ষার জন্য, এবং তারপর লেবাননে থাকাকালীন তিনি ইয়াসের আরাফাতের ‘পিএলও’ জয়েন করেন। তাই ইজরায়েল তাঁর দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। সারা জীবনে তিনি ৩০ খণ্ডের কবিতার বই এবং ৮টি গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা দুনিয়াজুড়ে প্রতিবাদী গানের ভাষা হয়ে উঠেছে, তিনি হয়ে উঠেছেন ফিলিস্তিনের প্রতিরোধের মুখ, জাতীয় কবি। জাঁ লুক গোদারের ‘নত্রে মিউজিক’ থেকে পিঙ্ক ফ্লয়েডের রজার ওয়েটার্স-এর গানে (ওয়েট ফর হার)– কোথায় নেই মাহমুদ দারবিশ?

পড়ুন এ লেখার প্রথম কিস্তি: যে দেশ স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষায় বেঁচে থাকে

৩. সংগীত

১৯৬৭-র যুদ্ধে আরব-দুনিয়ার শোচনীয় পরাজয়ে ওয়েস্ট-ব্যাঙ্ক ও গাজার সঙ্গে সঙ্গে ৭৮ আরপিএম রেকর্ড, ক্যাসেট, স্টুডিও-সামগ্রী, বই, আর্ট-মেটিরিয়াল সমস্ত শিল্প-উৎপাদন সামগ্রী চলে এল দখলদার ইজরায়েলের হাতে। জর্ডন রেডিও বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেল আরব-দুনিয়া থেকে সম্প্রচারিত বেদুইন সুরে লোকসংগীত। যুদ্ধশেষে জেরুজালেম, রামাল্লাহ প্রভৃতি শহরগুলিতে জন্ম নিল এক নতুন ধারার সংগীত, ফিলিস্তিনের নিজস্ব সংগীত। এবং সারা পৃথিবীর মতো সেখানেও হাজির হল নন্দনতত্বের চিরায়ত দ্বন্দ্ব– ‘আল-ফান লি আল-ফান’ (আর্ট ফর আর্ট’স সেক) এবং ‘আল-ফান লি আল-নাস’ (আর্ট ফর দ্য পিপল)। অবশ্যই ফিলিস্তিনি সংগীত-শিল্পীরা দ্বিতীয় পথ বেছে নিলেন– আগ্রাসনের সামনে প্রথম পথ নেওয়ার বিলাসিতা ছিল না।

সংগীতশিল্পী মুস্তাফা আল-কুর্দ ছিলেন দ্বিতীয় ধারার শিল্পী, নাকসার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। একটি উদ (lute) হাতে নিয়ে শহরের পাবলিক প্লেসে সুর দিয়ে গাইতেন বিপ্লবী কবিতা– দারবিশ, রাশিদ হুসেইন, জিয়াদ-এর কবিতা। তাঁর সহজ সুরের চলন এবং সরল ভাষার তীক্ষ্ণতায় প্রতিবাদ সভায়, মিছিলে বা প্রতিরোধে হয়ে উঠলেন প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। ভাষা ও সুর সরল হওয়ার জন্যই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত তাঁর গান। তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় গান ‘হাত আল-সিক্কাইহ’ (লাঙলটা আমাকে দাও) মুহূর্তে হয়ে উঠল প্রতিবাদ সভার অ্যান্থেম। স্বাভাবিকভাবেই সাতের দশকের শুরু থেকেই তাঁকে বেশিরভাগ সময় কাটাতে হত জেলখানায়। তাঁর জেলজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৭৬-এ এসে, তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল।

১৯৮২ সালে কামিল্যা জুবরান জেরুজালেমের যুবদের নিয়ে গঠিত সংগীত দল ‘সাবরিন’ জয়েন করলেন। সাবরিন (মানে যারা সবুর বা ধৈর্য ধরে) তার দু’বছর আগে সাইদ মুরাদের নেতৃত্বে একটি কমিউনিটি-বেসড গানের দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সংগীতধারায় তারা পশ্চিমি রক/পপ ব্যান্ড হিসাবে যাত্রা শুরু। কিন্তু আরবি যন্ত্র ‘কানুন’ নিয়ে মুখ্য-গায়িকা হয়ে কামিল্যার অন্তর্ভুক্তি সাবরিনকে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। আধুনিক পশ্চিমি সুরের সঙ্গে মেশে আরবি-ফিলিস্তিনি ট্র্যাডিশনাল সুর, যা এক নতুন ফিলিস্তিনি সংগীতধারা তৈরি করে। ’৮৪-এর অ্যালবাম ‘দুখান আল-বারাকিন’ (আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া) রিলিজ হয় ইজরায়েলের লেবাননে ঘটে যাওয়া কুখ্যাত সাবরা ও সাতিলার গণহত্যার পর পরই। অ্যালবামে প্রতিরোধী কবি দারবিশ, ক্কাসিমের কবিতাকে গানের রূপ দেওয়া হয় এবং গানগুলির ধরন হয় প্রথম যুগের সুমুদের মতো লোকগাথার ধাঁচে। পরবর্তীতে প্রথম ইন্তিফাদার সময়ে তাদের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘মউত আল-নবী’ (নবীর মৃত্যু) তাদের জনপ্রিয়তার শিখরে নিয়ে যায়। শহুরে ডায়লেক্টের পরিবর্তে গ্রামীণ ডায়লেক্ট ব্যবহার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করে চলমান প্রতিরোধে একাত্ম হতে। ট্র্যাডিশনাল সুরের ভঙ্গি হলেও সাবরিনের গানের ভাষা সবসময় হত আধুনিক, রাজনৈতিক– প্রতিরোধের হাতিয়ার যেমন হয়।

৪. চিত্রকলা

ফিলিস্তিনি চিত্রকর এবং শিল্প-ঐতিহাসিক সাইমা হালাবি প্রায় অচর্চিত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ফিলিস্তিনি শিল্প ইতিহাস লেখেন। তিনি এই সময়ের শিল্পধারার নাম রাখেন ‘লিবারেশন আর্ট অফ প্যালেস্তাইন’। ইজরায়েল ও দখল হওয়া ফিলিস্তিনের অ্যাপার্থাইট সমাজে সাহিত্যচর্চার থেকে শিল্পচর্চা করা বেশি দুরূহ। কাগজ ও পেনের বদলে দৃশ্যশিল্প তৈরির উপাদান বহরে বেশি। তাছাড়াও রয়েছে ছবি আঁকার বিষয়বস্তুর ওপর বিবিধ নিষেধাজ্ঞা, যখন-তখন মিলিটারির শিল্পকর্ম বাজেয়াপ্ত করা, শিল্প সংগঠনকে লাইসেন্স না দেওয়া, প্রদর্শনীশালায় আক্রমণ, শিল্প সামগ্রীর পরিবহণে বাধা, বৈষম্য, নজরদারি, গ্রেপ্তার, অত্যাচার ইত্যাদি। সাইমা হালাবি ফিলিস্তিনের শিল্পে রাজনৈতিক প্রতিরোধের সূত্রপাত নির্ধারিত করেন ১৯৫৩ সালের ইসমাইল শামাউত-এর গাজায় প্রদর্শনী থেকে। নাকবা এবং বিপুল উদ্বাস্তুকরণের ওপর মর্মস্পর্শী ফিগারেটিভ পেইন্টিংয়ের সমাহার ছিল সেই প্রদর্শনী। প্রথম যুগের শিল্পীদের কাজের মূল বিষয় ছিল ফিলিস্তিনের পরিচিতি (আইডেন্টিটি)– দেশ না থাকায় সেটাই হয়ে ওঠে দেশের অঙ্গীকারের প্রকাশ এবং ল্যান্ডস্কেপ– ভূমিহীন ভূমিপুত্রের নির্বাক আখ্যান।

অনেকের মধ্যে সুলেইমান মনসুরের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে ‘সুমুদ’ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম সেনানী বলা হয়। জায়নিস্ট প্রোপাগান্ডায় ছয়ের দশক থেকে ইজরায়েল সম্পর্কে নতুন ন্যারেটিভ তৈরি শুরু হয়। সেই বচনে ফিলিস্তিনীয় যা কিছু বিদ্যমান, তা মুছে ফেলা হয়, বলা হয় একটা নির্জীব মরুভূমিকে সজীব সবুজে রূপান্তর ঘটিয়েছে ইজরায়েল সেটেলমেন্ট। মনসুরের ভাষায়, ‘জায়নিস্ট সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল তোমার ফিলিস্তিনীয় অস্তিত্বকেই মুছে ফেলা, কারণ তোমার অস্তিত্ব না থাকলে তাদের জন্যে তোমার জমি কেড়ে নেওয়া, তোমাকে হত্যা করা, তোমাকে বন্দি করা সহজ হয়ে যাবে… তাই শিল্পী হিসাবে আমরা সেই দৃশ্যের খোঁজ শুরু করি, যাতে আত্মপরিচয় প্রতিফলিত হয়’। শুধুমাত্র প্রতর্কে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও ইজরায়েলিরা ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করে, দেশজ অলিভ গাছ কেটে-জ্বালিয়ে যথেচ্ছ সাইপ্রাস এবং পাইন গাছ লাগানো শুরু হয়। ফলে অলিভ গাছ হয়ে ওঠে ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়ের চিহ্ন। মনসুর বলেন, ‘যখন আমি কমলালেবুর গাছ আঁকি তখন আমি আসলে আঁকি সেই ভূমিরূপের ছবি, যা ১৯৪৮-এ দখল করা হয়। এবং যখন আমি অলিভ গাছ আঁকি, আসলে তখন আমি সেই জমির গল্প বলি যা ১৯৬৭-এ (নাকসা) দখল করা হয়েছে।’

তাঁর ছবিতে ক্যাকটাসও সিম্বল হিসাবে দেখা দেয়– ‘তুমি যদি জানতে চাও এখানে কোনও ফিলিস্তিনি গ্রাম ছিল কি না, তাহলে তুমি ক্যাকটাস গাছ খুঁজো। ক্যাকটাস সহজে মরে না।’ ইজরায়েলি সেনা মাঝে মাঝেই কোনও শো শুরু হওয়ার আগে স্টুডিও-তে হানা দিত এবং ‘প্ররোচনামূলক’ অপবাদে পেইন্টিং বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যেত। মনসুর এবং তাঁর সতীর্থরা খেয়াল করত কোন ছবিগুলোতে তাদের আপত্তি, ‘যা কিছুতে তাদের ক্ষোভ থাকত, তাই আমরা বেছে নিতাম পরবর্তী ছবির সিম্বল হিসাবে।’ যেমন ফিলিস্তিনের পতাকায় তাদের ছিল ভীষণ আপত্তি, তা আঁকা ছিল নিষিদ্ধ, তাই মনসুররা আঁকতে শুরু করল তরমুজ, কারণ তরমুজের সবুজ আবরণ, ভেতরে সাদা ও লাল এবং কালো বীজে আদতে ফিলিস্তিনের পতাকার রং অনুরণিত হত, তরমুজের ছবি হয়ে উঠল প্রতিবাদের প্রতীক। সক্রিয় সুমুদের প্রথায় মনসুর ‘ফিলিস্তিন আর্টিস্ট লিগ’ তৈরি করেন এবং ইজরায়েলি অবরোধের প্রতিবাদে ইজরায়েলের আর্ট-মেটিরিয়াল বর্জন করেন। পরিবর্তে ব্যবহার করেন সারফেস হিসাবে কাঠের বোর্ড এবং রং হিসাবে দেশজ হেনা, চারকোল, প্রাকৃতিক রং এবং স্বভূমির মাটি ও কাদা।

মনসুর বলেন যে, চাইলে আমি রাজনীতি ছাড়াও ছবি আঁকতে পারি, কিন্তু একজন ফিলিস্তিনি হিসাবে দখলদারির বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আমার শিল্প-চেতনার পরিপন্থী।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved