অলচিকি লিপির সৃজন বৃত্তান্তে বিদু-চাঁদানের যে প্রেমকাহিনি– দুই জনপদের শত্রুতা-মিলনের যে কাহিনি মালভূমির বাতাসের মতো আলগোছ আদরে জড়িয়ে আছে আর মেদুরতা আসামান্য। প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন বাচনের চিত্ররূপ কখন যে জাতির চিত্তরূপ পরিগ্রহ করল তা বোধ করি সাঁওতালরাও জানতে পারেননি। আর সেকারণেই দৈবী কাহিনির থেকে মাদলসুরের এক প্রেমকাহিনিকে তাঁরা বাৎসরিক উদযাপনের মাটিতে নামিয়ে আনছেন।

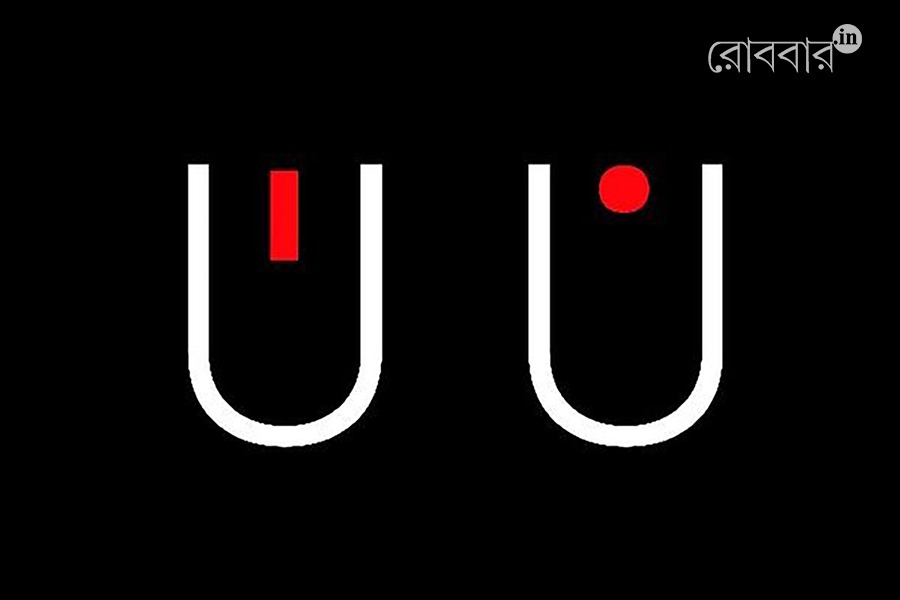

আজ মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি। আজ দুয়ারে বসন্ত। পলাশ সেজেছে লাল অঙ্গরাগে। আকাশ পরিষ্কার নীল শাড়ি পরে খোলা মণ্ডপের মাথায় চাঁদোয়া বিছিয়ে অপেক্ষমাণ। গোবরছড়ার পূতস্নান স্নিগ্ধ মাটি মাতাল করছে বাতাসকে তার সোঁদা ধেনো গন্ধে। অভিমানী ছাতিম গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের শীতল চাটাই। তারই তলায় একদল তালে তালে নাগাড়ে বাজাচ্ছেন ‘টামাক্’ (ধামসা), সঙ্গী ‘তুম্দাঃ’ (মাদল)। একজনের হাতে সুর তুলছে বিভোর ‘তিরয়ৗও’ (সাঁওতালদের বাঁশি, ‘ৗ’ বর্ণ চিহ্নটির উচ্চারণ সাঁওতাল ভাষাতেই রয়েছে কেবল, বাংলায় নেই)। পূজা বেদীর একপাশে ‘বানাম’ (তারবাদ্যযন্ত্র)। সঙ্গে ‘কাপি’ (টাঙ্গি), ‘আঁঃ’ (ধনুক) আর ‘সার’ (তির)। মুর্মু পুরোহিত বসেছেন গোবর জলে নিকানো বেদীর সামনে অর্চনায়। সামনে দাঁড়ি-বিন্দুর সংকেতে বিদু-চাঁদান। দাঁড়ি দেখে চিনে নিন বিদুকে। বিন্দু চিহ্নে বুঝে নিন চাঁদান। সারা পৃথিবীর লিঙ্গ সংকেতের সঙ্গে এক অদ্ভুত সৌসাম্য। সাঁওতাল ভাই-বোনদের বিদ্যা-লিপি-মননের দেব-দেবী। হিন্দুদের যে উদ্দেশ্যে সরস্বতী পূজা, সাঁওতালদের বিদু-চাঁদান পূজা অনেকটা একই কারণে। তাঁরা যৌথভাবে বোধ জাগিয়ে তোলেন, শান্তি বিধান করেন, লিপি চেতনা গড়ে তোলেন, মানুষকে মানুষ করে তোলেন। তাতে অর্ঘ্য বলতে ‘বির-জরসিঁজৌ’ (বনের জোড়া বেল), ‘দেওহে বাতি’ (জোড়া তেল প্রদীপ), ‘মেরাল শাকাম’ (আমলকি পাতা), ‘সাগুন ঠিলি’ (জোড়া পূর্ণ কলস), ‘ইচৗদ্ বাহা’ (এক ধরনের বুনো ফুল), গুড়-গুতম (ঘি)-ফল-চিরার নৈবেদ্য। মেয়েরা নাচছে ডাহার এনেচ্, দং, লাঁগ্ড়ে। গমগম করছে জঙ্গল মহলের শাল-পিয়ালের পবিত্র উঠোন। বারোটার বারবেলা পড়ার আগেই পূজা শুরু চাই। সাঁওতাল ভাই-বোনরা আজ তাঁদের বিদু-চাঁদানের কাছে নতজানু চেয়ে নেবেন বিদ্যা, বুদ্ধি, চেতনা, কবিত্ব, লিপি-ঠাকুরের আশীর্বাদ। সকাল থেকে তাই উপোস। পূজা শেষে হাত পেতে শালপাতায় প্রসাদ খাওয়া। কোনও বলি এই পূজার অঙ্গ নয়। আমিষ ভোজনও আজ অচল। পূজার সমাপ্তিতে বসবে নাচের আসর। ছেলেরা নাচবে, কোমর দুলবে মেয়েদের। মালভূমির লাল মাটি উড়বে সবুজ পাতা গোঁজা গামছা মাথার চুলের চাদরে। মিলে যাবে লিঙ্গ-বর্ণ-সামাজিক স্তরের সমস্ত বৈচিত্র। প্রতি বছর এভাবেই সাঁওতাল জনতার মধ্যে পূজিত হয়ে চলেছেন যুগল অবতার।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে অলচিকি লিপির প্রবক্তা গুরু গোমকে (মহাগুরু) পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু এক নাটক লেখেন। নাম ‘বিদু-চাঁদান’। বেল গাছের তলে পাতেন অর্চনার আসর। প্রচার করেন বিদু-চাঁদানের স্বপ্নাদিষ্ট হয়েই তাঁর অলচিকি লিপি প্রণয়ণ। এর পরেই সাঁওতালদের মধ্যে এই যুগল দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হয়। ওড়িশা ছেড়ে প্রসারিত হয়ে পড়ে এই পূজার বৃত্ত। সাঁওতালদের মধ্যে যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছেন অর্থাৎ, খ্রিস্টান বা অন্য কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সীমায় প্রবেশ করেছেন, তাঁরা অবশ্য বিদু-চাঁদান পূজা করেন না। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর নাটকটা থেকে বিদু-চাঁদানের এক কাহিনিও সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত হয়েছে। বড় আকর্ষক সে কাহিনি একই সঙ্গে একটা আস্ত প্রেমের গল্পও। লক্ষ্মীকান্ত কিস্কু, সুনীল কিস্কু, পার্বতী কিস্কুদের মুখে মুখে ফেরে সে কাহিনি। শুনে মজে যেতেই হয়।

আমরা যাকে বলি ‘জনপদ’ বা ‘গড়’, সাঁওতালদের বর্ণনায় তাইই ‘গাড়’। বিদু-চাঁদানের কাহিনি আসলে এমন দুই ‘গাড়’ বা জনপদের দ্বান্দ্বিক দর্পণ থেকে উঠে আসে। দুই জনপদের মধ্যে দড়ি টানাটানির কেন্দ্রে রয়েছে চৗগাড়-এর দখলে থাকা সমৃদ্ধ ‘জারা’ (ফুলে-ফলে উপচে থাকা উর্বরতম ভূখণ্ড)। সমৃদ্ধতর চৗগাড় আর তুলনায় অগোছালো মানগাড়ের মধ্যে শত্রুতা বিনষ্ট করার জন্যই মারাংবুরুর (সাঁওতালদের প্রধান দেবতা) ইচ্ছাক্রমে বিদু ও চাঁদানের মর্ত্যলোকে আবির্ভাব। বিদু এলেন অনাথ সঙ্গীবিবর্জিত কলেয়ানের ঘরে। খ্যাপা-ভিক্ষুর উদভ্রান্ত ছদ্মবেশ তাঁর। সঙ্গী বলতে বাদ্যযন্ত্র ‘বানাম’, একটা মলিন ঝোলা আর ‘আঁঃ-সার’ (তির-ধনুক)। ছদ্মবেশ দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি দেবতা। তিনি যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ান এইগাড় থেকে ওইগাড়। কখনও চৗগাড়, কখনও মানগাড়, কখনও বা বাহাগাড়। এমনি ঘুরতে ঘুরতে একদা চৗগাড়ে বাহা পরবের নাচের আসরে ঢুকে পড়লেন বিদু। কিন্তু ছদ্মবেশের কারণেই সমৃদ্ধ চৗগাড় থেকে বিতাড়িতও হলেন। বিতাড়িত তিনি কাঁদেন, তাঁর দুঃখে কাঁদে বনের শতেক পশু-পাখি। তিনি গেলেন মানগাড়ে। গেলেন বাহাগাড়ে। মানগাড়ের তরফ থেকে ‘জারা’ আক্রমণের খবরে চৗগাড়কে সচেতন করতে এসে জুটল শারীরিক নিপীড়ন। পরে আহত বিদুকে চৗগাড়-প্রধান (সাঁওতালরা বলেন ‘মাজি’) সুস্থ করে তোলার সিদ্ধান্ত নিলে সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই জল দেওয়ার তরে দেখা হল চৗগাড়-প্রধানের কন্যা রূপে ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকা চাঁদানের সঙ্গে। এই চাঁদানের কাহিনিও একইসঙ্গে মাটিমাখা সারল্যে জারিত। চৗগাড় প্রধানের প্রকৃত কন্যা স্রোতের জলে ভেসে গেলে জনপদবাসী মাজির মনকে শান্ত করতে সেই কন্যের সন্ধান করতে থাকেন। শেষে চন্দন গাছের নিচে দেবীকে পান চৗগাড় প্রধানের কন্যার ছদ্মবেশে। চন্দন গাছের অনুষঙ্গেই তাঁর নাম হল চাঁদান। সেই চাঁদানের সঙ্গে বিদুর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হচ্ছে সেই ‘জারা’য়। এখানে চাঁদানের সঙ্গী সখী উপল্। চাঁদান প্রথমে বিদুকে প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন। কিন্তু বিদুর গানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। জড়িয়ে গেলেন সুরে-কথায়। মনে মনে হল সাঙা। কিন্তু চৗগাড় মাজি তো মানবেন না এই সম্পর্ক। মানবেন না চৗগাড় জনতাও। ফলে শুরু হল গোপন অভিসার। শুরু হল চিহ্ন দিয়ে মনের কথা গোপনে জানিয়ে দেওয়া। চাঁদান আঁকেন নিকানো ঘরের দেয়ালে আলপনা। বিদু সে আলপনার ভিতরের কথা বাঙ্ময় করে তোলেন গানে। পাথরের গায়ে বিদু আঁকেন চিহ্ন। বুঝে নেন চাঁদান তাঁদের আভিসারের ঠিকানা। চিহ্নের ভিতরে বসে যেতে থাকে ভাব, ভাষা, মনের না বলা কথা। জন্ম নিতে থাকে লিপি। সাঁতালদের প্রথম লিপি। অলচিকির পূর্বাভাস।

চিত্রই তো সারা পৃথিবীতে লিপির জন্ম দিয়েছে! সব লিপির আঁতের কথা সেটাই। অলচিকি লিপির সৃজন বৃত্তান্তে বিদু-চাঁদানের যে প্রেমকাহিনি– দুই জনপদের শত্রুতা-মিলনের যে কাহিনি মালভূমির বাতাসের মতো আলগোছ আদরে জড়িয়ে আছে আর মেদুরতা আসামান্য। প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন বাচনের চিত্ররূপ কখন যে জাতির চিত্তরূপ পরিগ্রহ করল তা বোধ করি সাঁওতালরাও জানতে পারেননি। আর সেকারণেই দৈবী কাহিনির থেকে মাদলসুরের এক প্রেমকাহিনিকে তাঁরা বাৎসরিক উদযাপনের মাটিতে নামিয়ে আনছেন। মাতোয়ারা হচ্ছেন বিদু-চাঁদানের অর্চনায়।

আজ জঙ্গল মহলের শাল গাছের মাথায় রাতের পূর্ণ চাঁদ উঠবে। থালার মতো সে চাঁদের আলোয় জড়িয়ে থাকবে চাঁদানের রূপ আর বিদুর সুর। আজ সাঁওতালরা শ্বাস নেবেন বিদ্যার বাতাসে, চেতনার আগুনের পাশে। আজ লাল মাটির নিথর শরীরে বোনা হবে প্রাগৈতিহাসিক প্রেমের সুরেলা অনুরণন। আজ মাঘী পূর্ণিমা। আজ সাঁওতাল পাড়ায় বিদু-চাঁদান পূজা।

……………………………………

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved