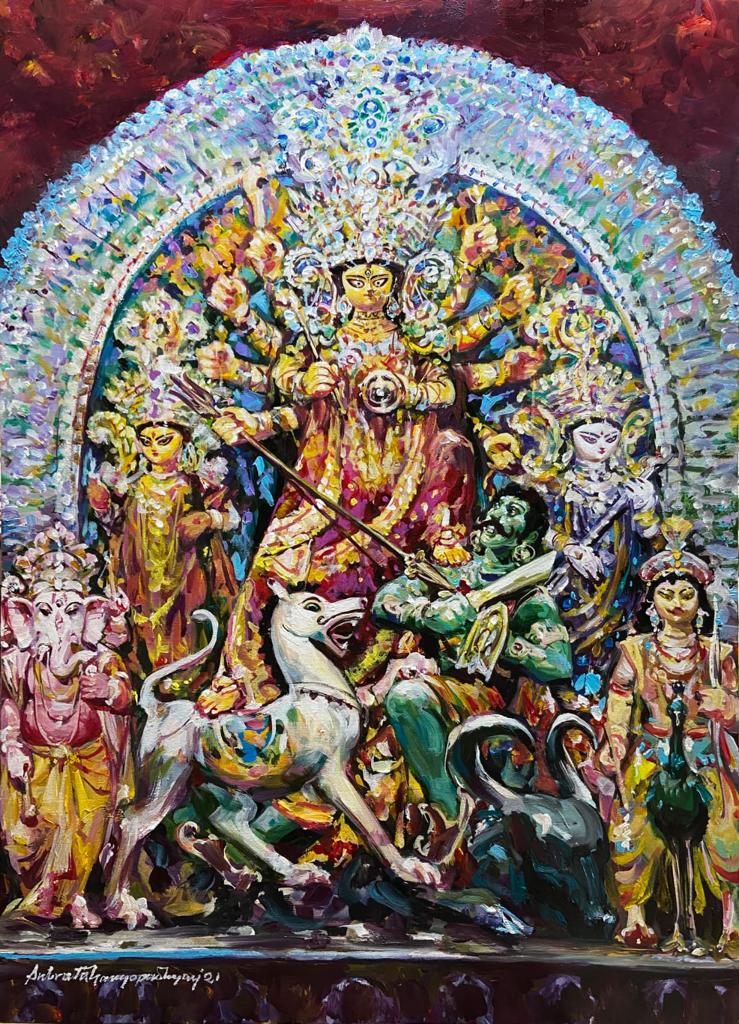

ভেঙে গেল পরিবার, একচালা দুর্গাও আজ আর তেমন প্রচলিত নয়। কিন্তু ওই একচালার ঠাকুরই ছিল একসময় পুজোর আনন্দধারা। একটা চালার মধ্যে সবার ঠাঁই। ওই চালাতেই ভক্তের সমাগম। প্রয়োজন ছিল না এত বিপুল আয়োজনের। ওই একচালার মধ্যেই কত আনন্দেই না পুজো কাটিয়েছি। কখনও মনে হয়নি জায়গা কম।

স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার ঘর। বাঁদিকে জানলার ঘষা কাচ আর ঘুলঘুলি দিয়ে যেটুকু আলো আসে, তাতেই ভরসা করে দাদুর পিছু পিছু ঢুকে পড়তাম বাসন ঘরে। কালীপুজোর সকালেই একমাত্র সেই ঘরে প্রবেশের অনুমতি মিলত। বাসন নিয়ে ঠাকুরদালানে নামানোর আগে দাদু দেখাত মহিষ বলির পেল্লাই এক খাঁড়া, জমিদারি আমলের ঘোড়ার গাড়ির লাইট, সিন্দুক, কলসি আরও কত কী!

সদর বাড়িতে পাঁচ খিলানের ঠাকুরদালান। বিশাল বাঁধানো উঠোনে দুটো জায়গায় অল্প মাটি, ঘাসজমি। একটায় কালীপুজোয় পাঁঠাবলি হয়। আর একটায় দুর্গাপুজোর মোষবলি হত। চন্দননগরে বারাসতের দে বাড়ির মেয়ে বলে মায়ের ভালোই অহংকার আছে। প্রতিবার ঢোকার আগে বলত, এই তল্লাটে আমাদের বাড়িতেই একমাত্র পাঁচ খিলানের ঠাকুরদালান আছে। এমন নকশা, কারুকাজ আর কোথাও নেই। তিন মহলা বাড়ির বয়স ৪০০ হবে আনুমানিক। দাদুদের আমলে দুর্গাপুজো হত। তারপর জমিদারি চলে যাওয়ার পর শরিকি ঝঞ্ঝায় বন্ধ হয়ে যায়। আমরা কালীপুজোর জাঁকজমক দেখেছি। তখন দাদুদের চার ভাই অ্যাকটিভ। সবার পরিবারে কী মিল! নামেই শুধু আলাদা হাঁড়ি। দাদুদের তুতো ভাইদের সংসার নিয়ে মামার বাড়িতে মাথার সংখ্যা কম করে পঞ্চাশ-ষাট!

কালীপুজোয় পাত পেড়ে খাওয়া-দাওয়া, পুজোর জোগাড়, নাড়ু বানানো ইত্যাদি সামলাত মহিলা মহলের একাংশ। আর একদম ভিতর বাড়িতে পুকুর পাড়ের বড় লম্বা ঘরে একলা বসে ‘ঘোর সংসারী’ বলে দাগিয়ে দেওয়া আমার দিদা দেখত হেঁশেলের বামুন ঠাকুরদের। দীক্ষা নেওয়া হয়নি বলে পুজোর সময় ধুনো পোড়াতে বসতে দেওয়া হয়নি কোনও দিন। প্রতিবার পুজোর সন্ধ্যায় তাঁর জায়েরা যখন লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে ধুনো পোড়াত, অন্তঃপুরবাসিনী দিদার তখন চোখে জল।

২০০৩-’০৪ হবে তখন। ক্রমেই ইনঅ্যাক্টিভ সাদা পাঞ্জাবি, সাদা ধুতির প্রজন্ম। পুজোর রাশ নিল মেজ দাদুর বড় ছেলে। তদ্দিনে দেবত্ব সম্পত্তির আয় কমেছে। পুজোর খরচ আসে যেসব পুকুরের মাছ বিক্রি করে বা অন্যান্য জমি-বাজারের ভাড়া থেকে, সেগুলিও নিম্নমুখী। হঠাৎই সেই মামা শুরু করল দুর্গাপুজো। আমি তখন ক্লাস এইট-নাইন। বুঝতে পারি, কোথাও একটা ভাঙন ধরছে। বিভেদ হচ্ছে। বঞ্চনা হচ্ছে।

ষষ্ঠী এসে গেল। চন্দননগর থেকে পুজোয় আসার নেমন্তন্নের ফোন এল না হাওড়ার বাড়িতে। মা ছটফট করছে। দাদু জানাল, এই পুজোয় তাঁকেও ডাকা হয়নি। তাই আমাদের আমন্ত্রণ জানানো তাঁর শোভা পায় না। মায়ের সঙ্গে তবু আমি গিয়েছিলাম অষ্টমীতে। ঢাক-ঢোল-ধুনোয় দুর্গার মুখ ভাল দেখিনি। দেখতে পাইনি কালীপুজোয় আমন্ত্রিত হওয়া সারা বাড়ির লোকজন বা পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের কাউকে। গুটি কয়েক নিমন্ত্রিতরা সবাই একা দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত সেই মামার ঘনিষ্ঠ।

ভেঙে গেল পরিবার, একচালা দুর্গাও আজ আর তেমন প্রচলিত নয়। কিন্তু ওই একচালার ঠাকুরই ছিল একসময় পুজোর আনন্দধারা। একটা চালার মধ্যে সবার ঠাঁই। ওই চালাতেই ভক্তের সমাগম। প্রয়োজন ছিল না এত বিপুল আয়োজনের। ওই একচালার মধ্যেই কত আনন্দেই না পুজো কাটিয়েছি। কখনও মনে হয়নি জায়গা কম। বরং মনে হত এই আনন্দ সমাগম, এই তো মহা সমারোহ। আজও যেখানে যেখানে একচালার ঠাকুর দেখি, দু’দণ্ড দাঁড়িয়ে যাই, আমার নিজের ঘরের কথা মনে পড়ে। যে ঘর আজ আর নেই।

আমার শিক্ষা হল, প্রতিটি একান্নবর্তী পরিবারে পুজো মানেই মিলনের উৎসব নয়। পুজোর ভোগ রান্না, আরতি, কনকাঞ্জলি ইত্যাদি নানা জায়গায় কে কতটা অংশগ্রহণ করতে পারবে, তা অনুচ্চারিতভাবে বিচার্য হয় আর্থিক, সামাজিক প্রতিপত্তির নিরিখে। টুকরো টুকরো হওয়া ফ্যামিলিতে ছোটরা এখন পুজোর জমায়েতের আনন্দ থেকে বঞ্চিত ঠিকই। তবে পারিবারিক বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয় না বলে বড়রাও হয়তো স্বস্তিতে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved