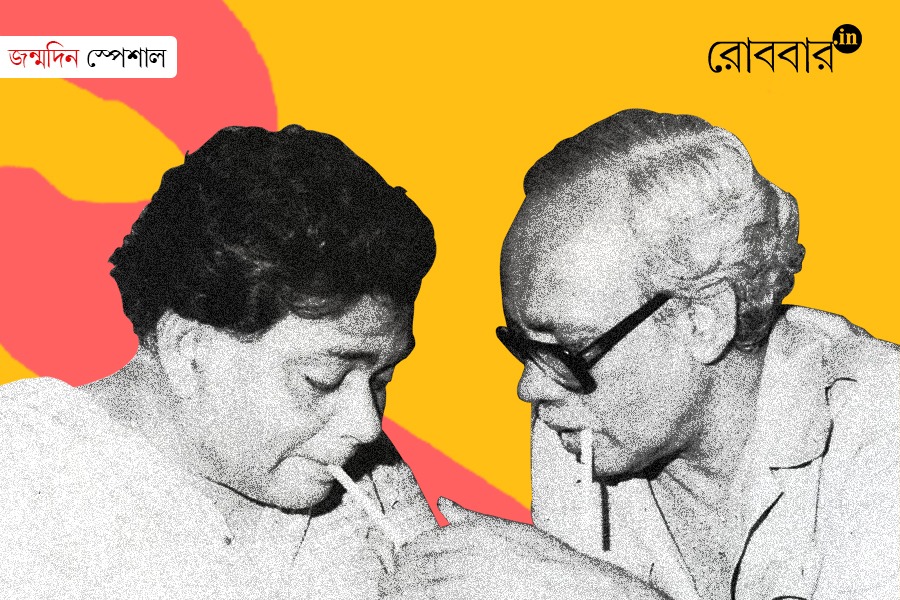

শক্তি-সুনীলের বন্ধুত্ব নিয়ে লেখালিখি বহু। আমার তা অনেকটাই ‘শোনা’। চোখে ‘দেখা’ নয়। শক্তিই সুনীলের বাড়ি যেত খুব। বন্ধুত্ব তো ছিলই। সুনীল প্রশ্রয় দিত সকলকেই। ফলে ওর বাড়িতে সকলেরই খুব যাওয়া-আসা। প্রচুর ভক্ত এবং বন্ধু-পরিবৃত ছিল সুনীল। শক্তি-সুনীলের বন্ধুত্ব, মনে হয় ওদের বিবাহ-পূর্ব জীবনেই ছিল বেশি। দু’জনেরই ছিল হাত-পা-ঝাড়া অবস্থা। সে সময়ই দু’জনের নিবিড় সখ্য। কলকাতা শাসন। বোহেমিয়ান জীবন কাটানো। কফিহাউস-অলিম্পিয়া-কৃত্তিবাস। সুনীল ক্রমে যশ-মান ইত্যাদি পেতে আরম্ভ করে। তখন শক্তির বন্ধুত্ব ততটা প্রাধান্য পায়নি। এ কথায় ভাববেন না যে, সুনীলের নিন্দা করছি। সুনীলের তখন এত বেশি কাজ, লেখা এবং দেশ-বিদেশ থেকে এত ডাক পড়ছে– সেই কর্মব্যস্ত জীবনে বন্ধুকে আগেকার মতো অতটা সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না।

শক্তি দু’রকম। এক, একা ও বিমর্ষ। দুই, বন্ধুদের সঙ্গে যুগলবন্দি।

ও এমনই এক মানুষ যে একলা থাকাকে একেবারে পছন্দ করত না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইহল্লায় মেতে থাকাই ছিল ওর জীবন। তার পাশাপাশি, এক ও একমাত্র কাজ– সম্ভবত কবিতা লেখা। দাম্পত্য আমাদের ছিল বটে। কিন্তু দম্পতি হিসেবে দিন কাটানোর অবসর কমই গিয়েছে। সারাদিনে কতক্ষণ আর পেতাম শক্তিকে? আমি অফিস বেরিয়ে যেতাম, শক্তি তখন বাড়িতে আছে কিংবা নেই। ‘নেই’ বললাম কারণ আগের দিন হয়তো কোনও এক বন্ধুর বাড়ি থেকে গিয়েছে। বা আছে। থাকলে শক্তি বাজার করতে বেরত অবশ্যই। সংসারের যদি কোনও একটিমাত্র কাজ, শক্তি ধারাবাহিকভাবে করে করতে ভালোবাসত, এবং করত, তা হল বাজার করা। বহুক্ষণ ধরে বাজার করত শক্তি। খুঁটিয়ে। কখনওসখনও বাজার করার পথে বন্ধুর বাড়ি হয়েও ফিরত বহু পরে। কখনও বাজার ফেলেও আসত আনমনা হয়ে। আবার একবার তো বাজার থেকেই বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল শক্তি। সে গল্প অনেকেরই জানা। বাজার করতে ভালোবাসত, কারণ খেতেও খুবই ভালোবাসত শক্তি। শাক কিংবা ছোট মাছের প্রতি শক্তির ঝোঁক ছিল খুব। ভালো খাবার মানে যে ‘পোলাও-মাংস’, এরকমটা মনে করত না। শুক্তো শক্তির নিত্য আহারের পদ ছিল বলা চলে।

বেলেঘাটার এদিকে আমরা চলে আসি ১৯৮৮ সালে। বন্ধুদের মধ্যে শান্তি চক্রবর্তীই এই কোঅপারেটিভটা তৈরি করেন। উনি চেয়েছিলেন, বাইরের লোকজন নয়, বন্ধুরা মিলেই একটা জায়গায় থাকবে। সন্ধেবেলা আড্ডা দেওয়া যাবে, বাইরে যেতে হবে না। তবে এ বাড়িতে চলে আসার পর শক্তির শারীরিক অবস্থা ছিল না বাজার করার। তখন অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য স্নায়ুর সমস্যা ধরা পড়েছে। হাতে-পায়ে কাঁপুনি। চলাফেরা করতেও অসুবিধে হত। গাড়ি ছাড়া বেরত না তখন। সেসময় শক্তিকে খানিক বেশি পেয়েছিলাম ওর অসুস্থতার কারণে, বাড়িতে থাকার দৌলতেই। কিন্তু শক্তি এ পাড়ায় বেশিদিন রইল না। ৭ বছরের মাথায় শক্তি চলেই গেল বন্ধুবান্ধবদের একত্রযাপনের স্বপ্নে সবার আগে কশাঘাত করে। এখন সেই বন্ধুদের কেউই আর বেঁচে নেই, শুধু বয়স্ক মহিলারাই রয়েছি।

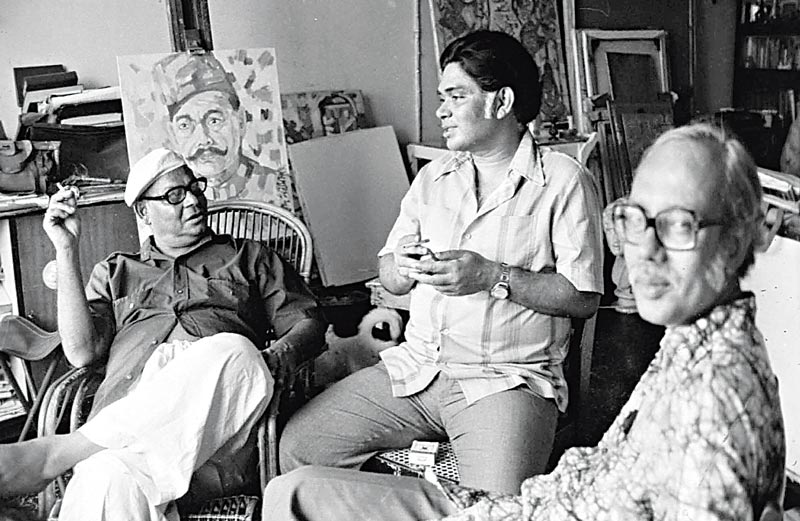

শক্তি-সুনীলের ব্যাপারে ‘যুগলবন্দি’ খুব প্রচলিত কথা। ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, আবার যখন পুনঃপ্রকাশের কথা ওঠে, তখন ছড়া কেটে বলা হয়েছিল: ‘শক্তি-সুনীল যুগলবন্দী/ পাঠক টানার নতুন ফন্দি।’ ‘কৃত্তিবাস’, একেবারে শুরুর কৃত্তিবাসের যে সময়, সেসময় শক্তিকে বহু বন্ধু দিয়েছে। কৃত্তিবাসের এই ফেরা শুধু কবিতার উদযাপনই ছিল না, সম্ভবত শক্তির কাছে সেই হারানো সময় ও বন্ধুত্বের স্মৃতির উদ্যাপনও ছিল। সেসময় আমি যদিও দূর থেকে খেয়াল করতাম। শক্তি ক’দিন হয়তো ফিরল না। থেকে গেল সুনীলের বাড়িতেই। পরে, ‘খবর’ পেলাম সুনীলের বাড়ির ছাদে মিটিং ছিল। নতুন করে কৃত্তিবাস বেরনোর তোড়জোড় চলছে। ‘কৃত্তিবাস’ বাড়িতে এলে পড়তাম। কাগজটার প্রতি একটা বাড়তি আবেগ-ভালোবাসা তো ছিলই।

শক্তি-সুনীলের বন্ধুত্ব নিয়ে লেখালিখি বহু। আমার তা অনেকটাই ‘শোনা’। চোখে ‘দেখা’ নয়। শক্তিই সুনীলের বাড়ি যেত খুব। বন্ধুত্ব তো ছিলই। সুনীল প্রশ্রয় দিত সকলকেই। ফলে ওর বাড়িতে সকলেরই খুব যাওয়া-আসা। প্রচুর ভক্ত এবং বন্ধু-পরিবৃত ছিল সুনীল। শক্তি-সুনীলের বন্ধুত্ব, মনে হয় ওদের বিবাহ-পূর্ব জীবনেই ছিল বেশি। দু’জনেরই ছিল হাত-পা-ঝাড়া অবস্থা। সে সময়ই দু’জনের নিবিড় সখ্য। কলকাতা শাসন। বোহেমিয়ান জীবন কাটানো। কফিহাউস-অলিম্পিয়া-কৃত্তিবাস। সুনীল ক্রমে যশ-মান ইত্যাদি পেতে আরম্ভ করে। তখন শক্তির বন্ধুত্ব ততটা প্রাধান্য পায়নি। এ কথায় ভাববেন না যে, সুনীলের নিন্দা করছি। সুনীলের তখন এত বেশি কাজ, লেখা এবং দেশ-বিদেশ থেকে এত ডাক পড়ছে– সেই কর্মব্যস্ত জীবনে বন্ধুকে আগেকার মতো অতটা সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও, অনেক রাতেই আমাদের বাড়িতে শক্তিকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে সুনীল। ফলে অন্য বন্ধুরা যত এসেছে, সুনীল সেভাবে আসেনি।

তবে, শক্তির মৃত্যুর পর সুনীলের বেশ কিছু লেখা পড়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, সুনীলের মনে অনেকটা জায়গা অধিকার করে রেখেছিল শক্তি। ওই আকস্মিক মৃত্যু সুনীলকেও স্তব্ধ করে দিয়েছিল। নানা কারণেই হয়তো এই দু’তরফা বন্ধুত্বের একজন খানিক মিলিয়ে গিয়েছিল। শক্তির বাকি বন্ধুরা যদিও বাড়ি আসতেন প্রায়শই। তারাপদ রায়, শম্ভুলাল বসাক, শোভনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দেবকুমার বসু, সমীর সেনগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়– এরকম অনেকেই প্রায়শই এসে পড়তেন। সুভাষদার বাড়িতেও আমরা প্রায়ই যেতাম। এতটা যাওয়া-আসা সুনীলের বাড়ির সঙ্গে ছিল না। বিশেষ করে ছেলে-মেয়ে নিয়ে যেভাবে যাতায়াত হয় বন্ধুদের বাড়ি, সুনীলের সঙ্গে তেমনটা ছিল না। তবে, যতবার শক্তির জন্মদিনে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, সম্ভবত প্রতিবারই এসেছেন সুনীল-স্বাতী।

বন্ধুদের জন্য একরকম উৎকণ্ঠা শক্তির ছিলই। তা মুখে বলত না। ভেতরে চাপা থাকত। কবিতায় ঝলক দিয়ে উঠত। সংসারের চেয়ে বন্ধুদের প্রতিই ওর টান ছিল বেশি। মাইনে পাওয়ার প্রথম দিনই বেশিরভাগ টাকা উড়িয়ে দিত ‘অলিম্পিয়া’ গিয়ে। সঙ্গে বন্ধুবান্ধব, এমনকী, অচেনা, কমচেনা লোকও থাকত। শুনেছি, অনেকের হাতে হাতেও এমনি টাকা দিয়ে দিত। দূরে কারও একটা বাড়ি চলে যেত। ব্রহ্মপুরে শান্তি লাহিড়ীর বাড়িতেও চলে যেত দুম করে। এদিকে, বাড়িতে কেউ এলেই ওর মুখটা অন্যরকম উজ্জ্বল হয়ে উঠত। শক্তি এমনই ভালোবাসত মানুষ, এমনই ভালোবাসত বন্ধুদের। মনে পড়ে ওর লেখা একটা গদ্য, আমাদের সামান্য কথা-য় লিখেছিল,

‘আমরা কী? আমাদের সংঘই বা কী? কীভাবে গুচ্ছ থেকে আজ প্রায় সকলেই একক ফুল বা ফুলঝুরি। শহরের উত্তর দিকটায় আমরা কেউ রাজনীতি ছেড়ে, কেউ ইস্কুল-কলেজ ঘুচিয়ে, কেউ মধ্যমগ্রাম ত্যাগ করে ‘কৃত্তিবাস’ পতাকার নিচে এসে দাঁড়ালুম। যে যেমনটা লিখতে পারে, পদ্যে যতদূর পরীক্ষা করতে সাহস পায়– তাদের জন্যে ‘কৃত্তিবাস’। শহরের দক্ষিণে ‘শতভিষা’। তাঁরা স্বভাবতই ধীর স্থির, শান্ত সংগ্রাম আজো চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে কৃত্তিবাস হাতবদল হয়েছে। আমরা বুড়ো হয়েছি। আমার মাথায় একরাশ কালো-পাকা চুল, সুনীলের হাতের লোম, বুকের চুল শাদা। শরৎ দিল্লিতে বাড়ি বদলে স্ত্রীপুত্র ছাড়া নির্বান্ধব হাউস-খাসে, উৎপল বিলেতে– অনেকে কলকাতায় থেকেও একার সিংহাসনে। সমরেন্দ্র, প্রণব, মোহিত, শঙ্কর, তারাপদ, কবিতা, আনন্দ, সুধেন্দু প্রভৃতির সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়।’

বোঝাই যায়, এই ‘একা’ হয়ে যাওয়ায় শক্তির প্রবল আপত্তি ছিল। আজ থেকে ২৫-৩০ বছর আগে, বেলেঘাটা আসা যদিও খুব সুবিধের ছিল না। বাইপাস-টাস হয়নি। তারাপদ রায় টালিগঞ্জের পণ্ডিতিয়া রোড ছেড়ে সল্টলেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি করছিল শক্তির সঙ্গে আড্ডা মারবে বলেই। কিন্তু তারাপদ যখন এলেন সত্যি সত্যিই সল্টলেকে, শক্তি চলে গিয়েছে।

তারাপদ ও শক্তির বন্ধুত্ব নিয়ে তত কথা হয় না, যতটা শক্তি-সুনীল নিয়ে হয়। তারাপদ রায়ের পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়িতে আমরা গিয়েছি অনেকবারই। শক্তি ছাড়াই রিকশা করে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমি চলে গিয়েছি বহুবার, মনে আছে। একেবারে কাছেই থাকত। কোনও সংকোচ ছিল না। বাচ্চারাও তারাপদকে খুব ভালোবাসত। আমার ছেলে ছোটবেলায় বলেছিল, ‘‘মা, আমার জন্মদিনে দু’জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করতে হবে।’’ বলেছিলাম, কে কে? ও বলেছিল, ‘একজন তারাপদকাকু আর একজন দেবুজেঠু’। তারাপদ বাড়িতে শক্তিরও যাতায়াত ছিল খুব। এক রাতে তারাপদর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে শক্তি খুব চেঁচামেচি করে ডাকছে তারাপদকে। তারাপদর দুই কুকুর– চেরি আর চিলি সম্ভবত, নাম এক্ষুনি স্মৃতিতে নেই– তারাও প্রাণপণে চিৎকার করছে। কিন্তু শক্তিকে চেনে বলে কামড়াতেও পারছে না। শেষে তারাপদই প্রথমে কুকুরদের চিৎকার থামায়, পরে থামায় শক্তিকে।

যে বাড়ি না ফিরে, ক্ষণে ক্ষণে বন্ধুর বাড়ি চলে যায়, তার কি একা থাকা মানায়? সে অন্তত দু’জনে, যুগলবন্দি।

………………………..

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved