কমিকসের কাহিনিকার ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন কিনা জানা নেই, তবে আজকের সময়ে সৌদি আরবের ফুটবল স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এই ঘটনা। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ‘জাতার’-এর সঙ্গে নামের মিলও লক্ষ্যণীয়। এখানেই শেষ নয়। ইস্টগেট ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামে ‘জায়েন্ট স্ক্রিন’ বসানো হয়। সেখানে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর রিপ্লে দেখে রেফারি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ যেন আজকের ফুটবলের ‘ভার’-এর আদিরূপ। সেই হিসেবে রয়কে তো ‘ভার’-এর আবিষ্কর্তা বলা যায় না কি?

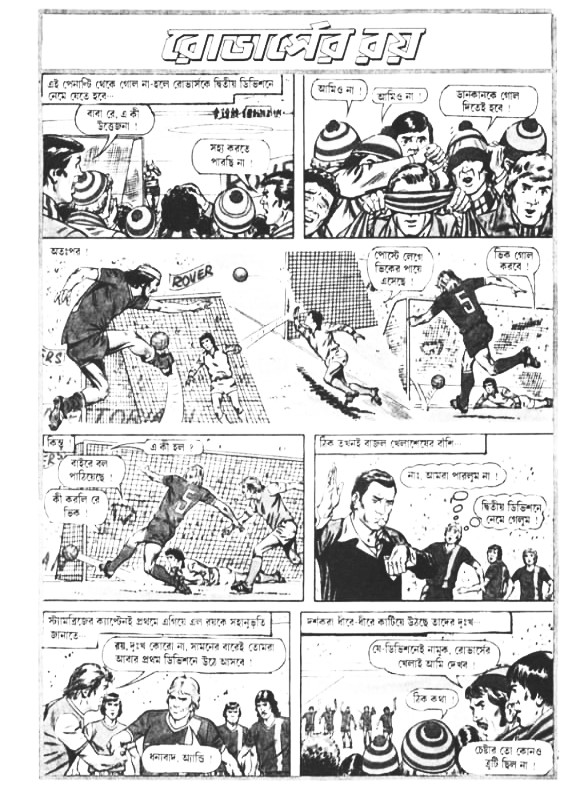

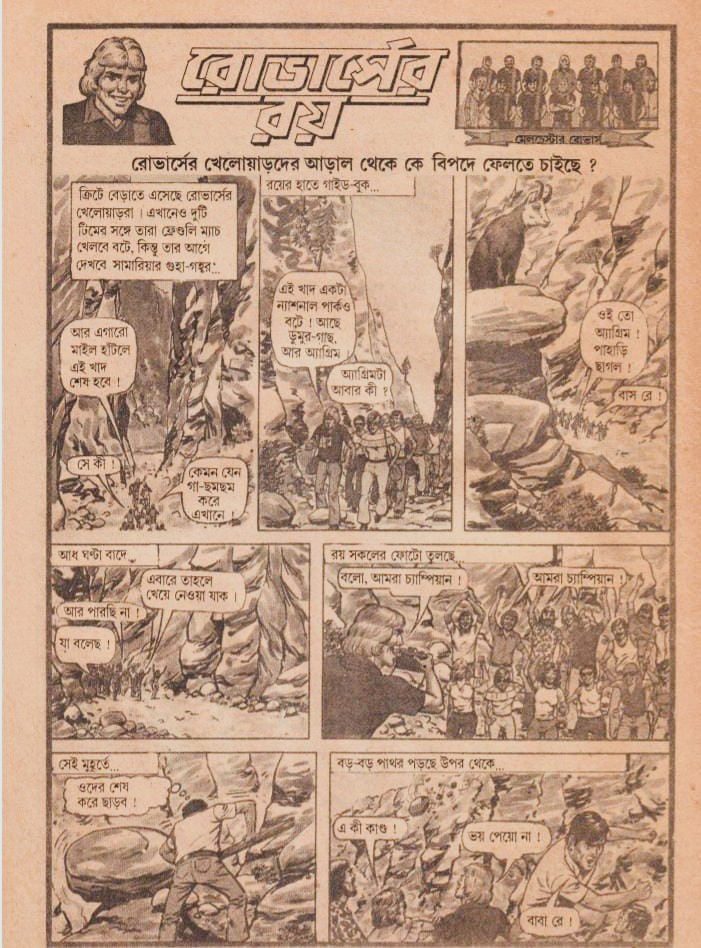

রয় রেসকে মনে আছে? সেই সোনালি চুলের দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার। যার পায়ের জোরালো শটে বারবার কেঁপে উঠত বিপক্ষের গোলের জাল। মেলচেস্টার রোভার্স নামের এক কাল্পনিক দলের হাজার-হাজার ভক্তের চিৎকারে তখন কান পাতা দায়। ঘরে আসছে একের পর এক ট্রফি। আর এক সাধারণ বাঙালি পাঠক ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে রয়ের জীবনের উত্থানপতনের সঙ্গে। কে বলবে মধ্য তিরিশের ব্রিটিশ ফুটবলার রয় রেস আসলে এক কমিকসের চরিত্র? আনন্দমেলার পাতায় ‘রোভার্সের রয়’ মানেই তখন নিজের ভিতরের সুপ্ত ফুটবলারকে জাগিয়ে তুলে গোলের পর গোল করে যাওয়া।

আসলে ফুটবল নিয়ে পাগলামি তো বাঙালির মজ্জাগত। পিকে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, সুব্রত ভট্টাচার্য, কৃশানু দে, ভাইচুং থেকে আজকের সুনীল ছেত্রী– বাঙালির ফুটবল আইকনের অভাব নেই। নাই বা হল কোনওদিন নিজের দেশের জন্য বিশ্বকাপে গলা ফাটানো। তবু তো পাড়ায় পাড়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টের অভাব নেই। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের একশো বছর পুরনো দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি নেই। পেলে, মারাদোনা, মেসি, রোনাল্ডোরা আমাদের ঘরের ছেলে। মাঠের সেরা ফুটবলারের ডাকনামের সঙ্গে কখন যেন জড়িয়ে যান তাঁরা। সেই তালিকায় আরও দু’জন নায়ক হল ‘রয় অফ রোভার্স’-এর রস রেস এবং ‘বিলির বুট’-এর বিলি ডেন। কমিক্সের কল্পনা হয়েও তারা বাস্তব, ইংল্যান্ডবাসী হয়েও তারা বাঙালি।

বিলির ছিল চার্লস ‘ডেডশট’ কিনের এক জোড়া ছেঁড়া জুতো। যা পায়ে দিলেই কিনের ক্ষিপ্রতা, চোরা গতি, শক্তি বিলির উপর ভর করে। আর রয়ের ছিল সহজাত ফুটবল প্রতিভা। পেশাদার ফুটবলার-ম্যানেজার রূপে সেই দক্ষতার বিচ্ছুরণ, সাফল্য-ব্যর্থতা, উত্থান-পতন নিয়েই ছিল রোভার্সের রয়ের যাত্রাপথ। ফুটবলের পাশাপাশি জীবন ও সম্পর্কের নানা জটিল দিকও ঘিরে থাকে রয়ের কাহিনিকে।

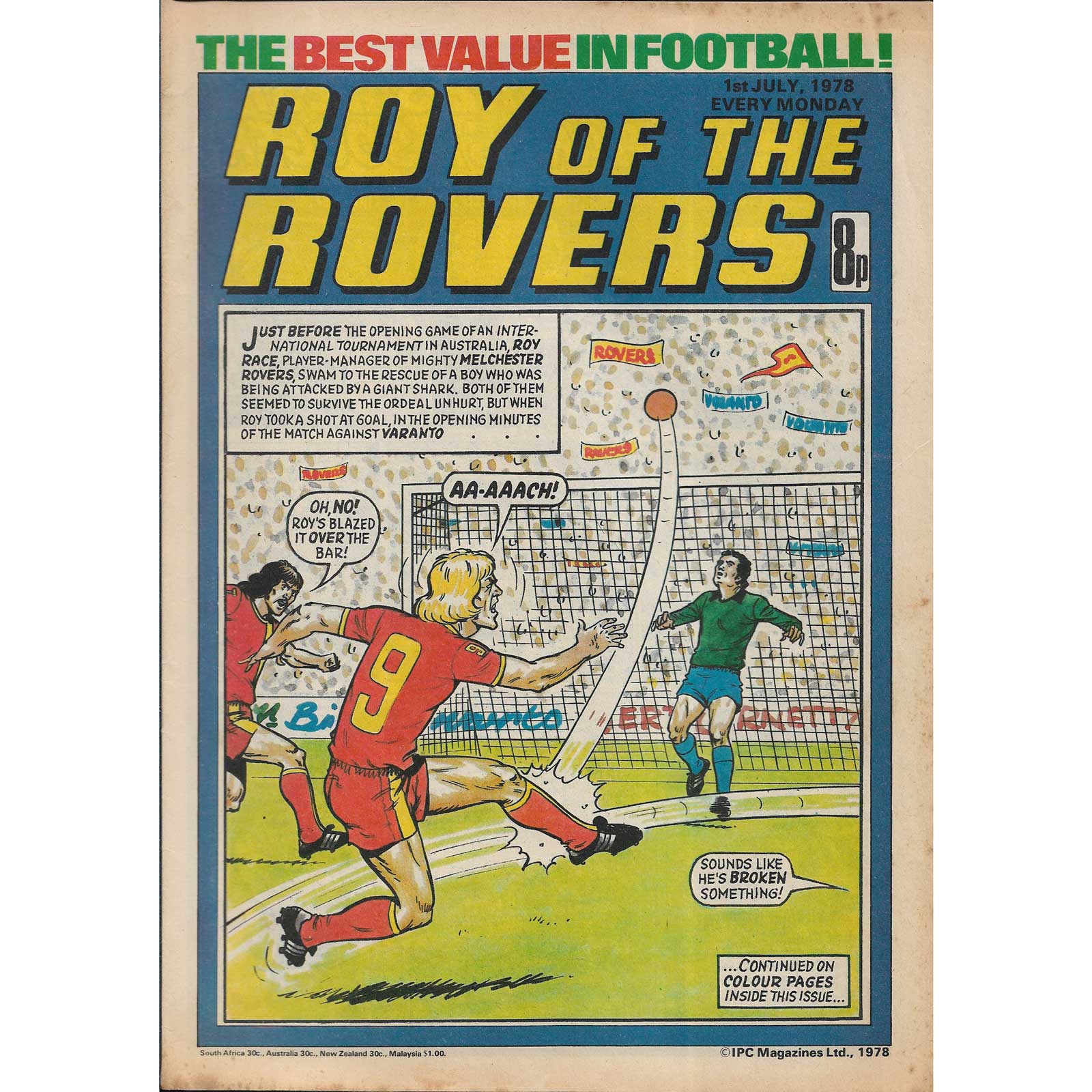

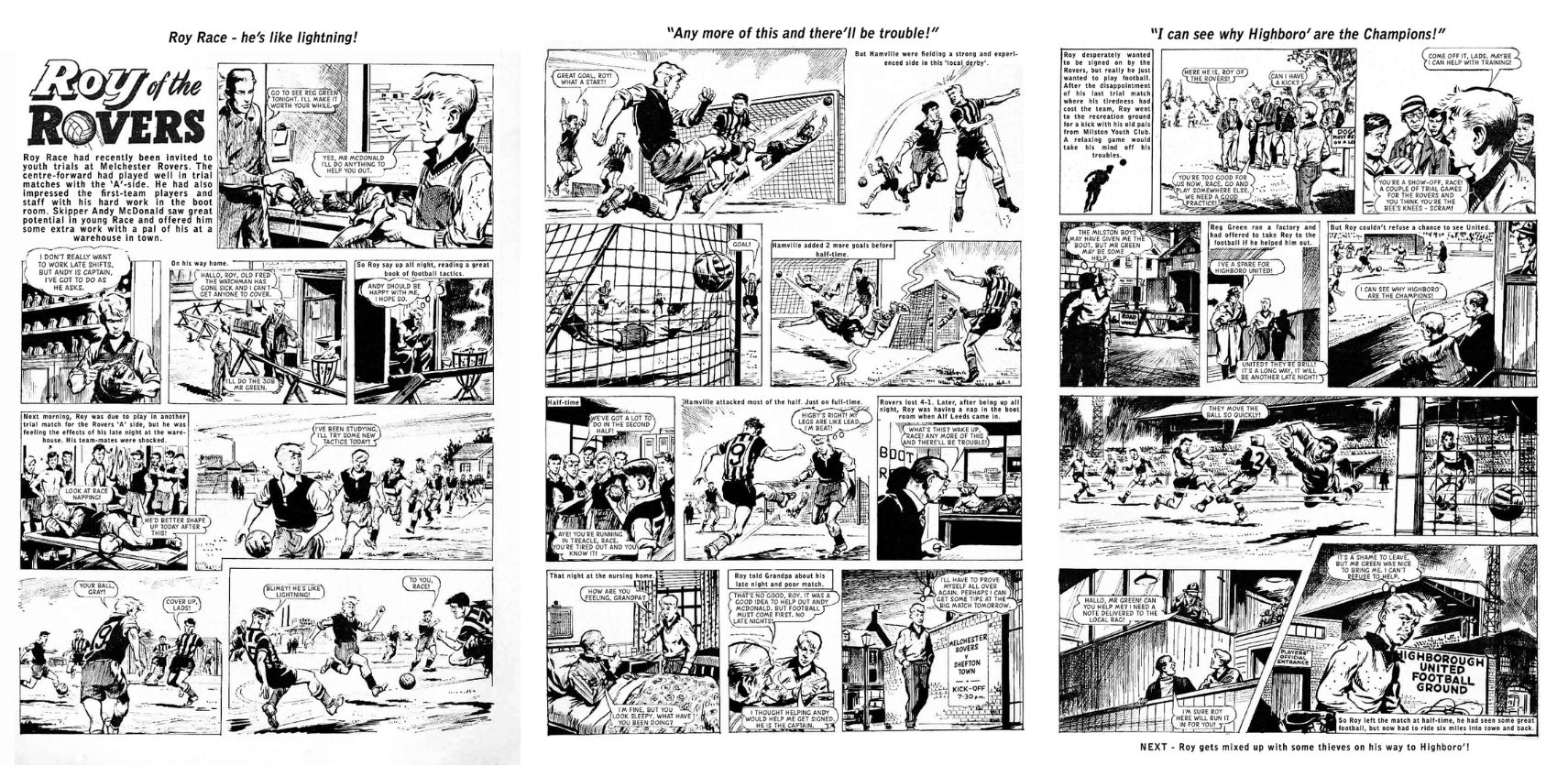

কমিকসের পাতায় রয়ের আবির্ভাব ১৯৫৪ সালে, ইংল্যান্ডের ‘টাইগার’ ম্যাগাজিনে। সৃষ্টিকর্তার নাম ফ্র্যাঙ্ক স্টুয়ার্ট পিপার। সেই সময়ে ছবি আঁকতেন জো কোলকুহন। ১৯৭৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে রয়ের স্থান হয় আইপিসি প্রকাশিত ‘রয় অফ দ্য রোভার্স’-এ। সেখানেই ১৯৯৫ পর্যন্ত চলে তার জয়যাত্রা। এক সময়ে এতটাই জনপ্রিয় হয় যে, প্রতি সপ্তাহে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কপিও বিক্রি হয়েছে। রয়ের হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্টের পরে অবশ্য রয়ের ছেলে রকির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। রয়কে দেওয়া হয়েছিল ম্যানেজারির দায়িত্ব। সেই কাহিনি বেশি দিন চলেনি। ২০১৮-তে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে ‘রোভার্সের রয়’।

বাংলায় রয়ের আবির্ভাব ঘটে ১৯৭৯ সালে। মূল ইংরেজি সংখ্যায় তখন ১৯৭৬-৭৭ সাল। এই সময়ে রয়ের কাহিনিকার ছিলেন টম টুলি এবং চিত্রকর ডেভিড স্কু। ততদিনে রয় মেলচেস্টার রোভার্সের প্রতিষ্ঠিত ফুটবলার। পেনির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে বছর দুয়েক আগে। তারা এখন যমজ সন্তানের অভিভাবক। একটা দারুণ মরশুম শেষ করে, ‘পাইরেটস’ দলের হয়ে প্রীতি ম্যাচ খেলে রয় ফিরে আসে রোভার্সে। আনন্দমেলার পাতায় এখান থেকেই শুরু রয়ের কাহিনি। ফলে প্রথম পাতার প্যানেলে গত সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণী মুছে দিতে হয়। কিংবা চ্যাম্পিয়ন টিমের সকলের পরিচয় দিয়ে রয়কে ভাবতে হয়, ‘এগুলোকে মানুষ করে তুলতে আমার দম বেরিয়ে যাবে।’ ইংরেজিতে অবশ্য নিজের টিমকে ‘গ্রেটেস্ট ফুটবল স্কোয়াড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’ ভাবতে রয়কে বাধা পেতে হয়নি।

এরপর শুরু হয় একের পর এক মরশুম। বিপরীতে থাকা প্রতিটি ক্লাবের নামই বাস্তবের কোনও না কোনও ক্লাবের নাম থেকে অনুপ্রাণিত। যেমন ফুলট্যাম, বার্নামোথ, স্যান্ডফোর্ড, জালমো (সুইজারল্যান্ড), ডোরিনো (ইতালি) এবং অবশ্যই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেলবরো ক্লাব। সেই মরশুমে নেদারল্যান্ডসের আলখোভেন ক্লাবের কাছে ফাইনালে হেরে ইউরোপিয়ান কাপ হাতছাড়া হয় মেলচেস্টারের। আর সেই ম্যাচে রয়কেও টেক্কা দিয়ে যায় এক ডাচ ফুটবলার। যার নাম ‘য়োহান’। জার্সি নম্বর ৯। চেনা চেনা লাগছে কি?

পরের মরশুমে অবশ্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে প্রিমিয়ার লিগ জিতে নেয় মেলচেস্টার। লিগের ফয়সালা হয় লিগের শেষ রাউন্ডে গিয়ে। সাফল্য যেমন এসেছে, তেমনই বছর দুয়েকের মধ্যে অবনমন হয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনেও খেলতে হয়েছে রোভার্সকে। একটা চ্যাম্পিয়ন টিম এক মরশুম পরেই অবনমনে চলে যাওয়াটা অতিনাটকীয় মনে হলেও ক্লাব ও প্লেয়ারদের নিয়ে লাগাতার ঝামেলা দম ফেলার ফুরসত দেয় না। তার সঙ্গে রয়ের পারিবারিক জীবন নিয়ে একের পর এক সমস্যা।

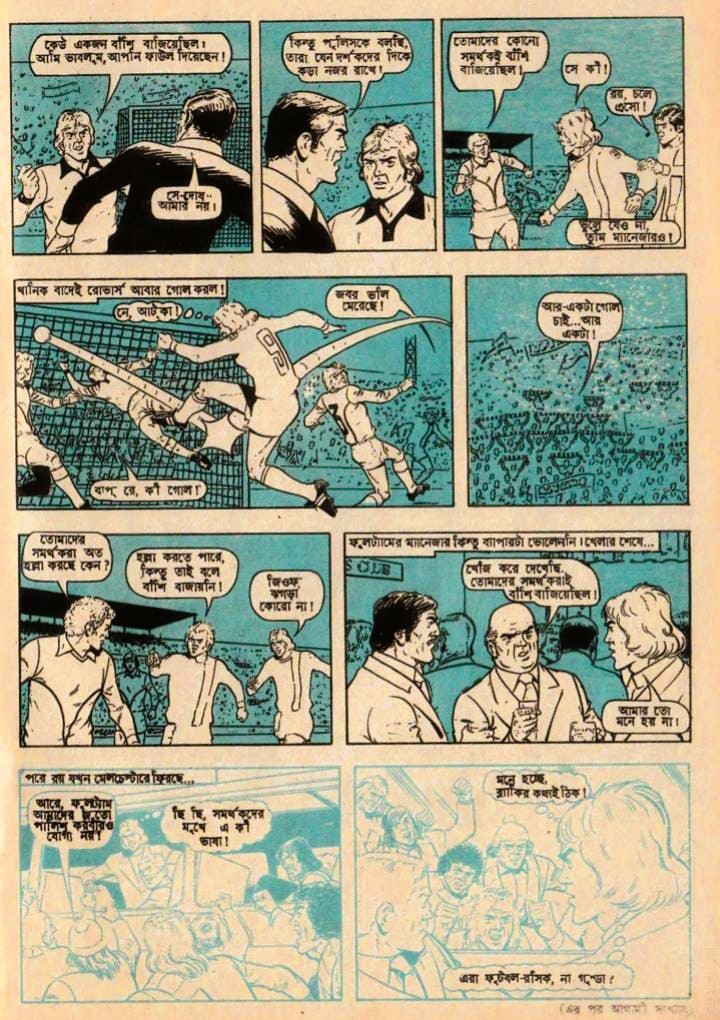

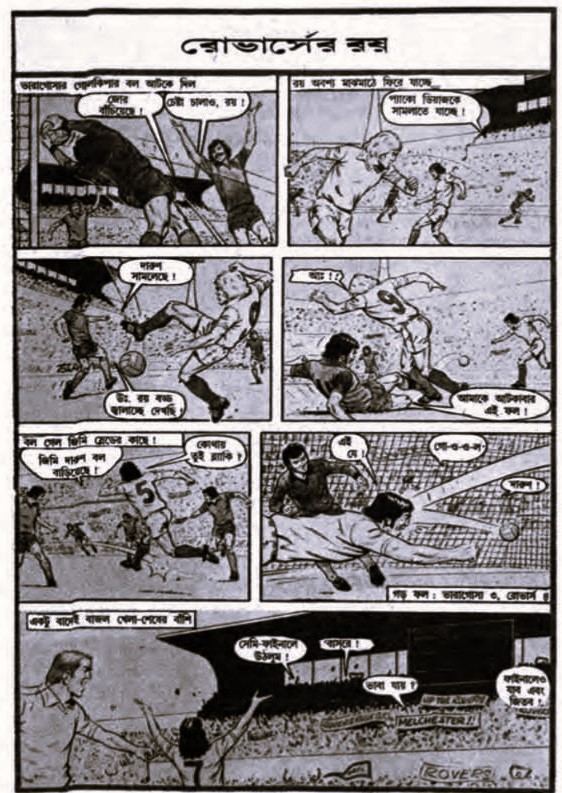

নিজের দলের প্লেয়ারদের নিয়েও বারবার বিপদে পড়েছে রয়। স্পেনের সারাগোসা ক্লাবের অ্যাটাকার প্যাকো দিয়াজকে দলে নেওয়ায় ঝামেলা বাঁধায় মার্ভিন ওয়ালেস। গোলকিপার চার্লি কার্টার, ডিক্সন, ডানকান ম্যাকিরাও সুযোগ পেলেই বিরোধিতা করেছে রয়ের সঙ্গে। পুরনো সতীর্থ জিওফ চলে যায় প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব মেলবরোতে। তবে রয়কে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে ভিক গাথরি। বদমেজাজি, একগুঁয়ে, কটূভাষী এই ডিফেন্ডারের ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে রয়কে। খারাপ আচরণের জন্য তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েও লাভ হয়নি। একবার তো রয়কে লক্ষ্য করে বল ছুঁড়ে মারতে গেছিল ‘সুপারব্র্যাট’ ভিক। অবশ্য ব্ল্যাকি গ্রে-র ছোটোবেলার বন্ধু চিরকালই রয়ের পাশে ছিল।

আজকের সময়ের চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের ফুটবলে দাঁড়িয়ে মনে হয়, ম্যানেজার হিসেবে রয়ের ‘ম্যান ম্যানেজমেন্ট’ আরো ভালো হওয়া উচিত ছিল। যদিও শুধু সাত-আটের দশক নয়, আজও খেলোয়াড় আর ম্যানেজারের ঝামেলার ঘটনা আম-জনতার কাছে মুচমুচে খবর। ফার্গুসন-বেকহ্যাম, পোগবা-মোরিনহো, স্যাঞ্চোর-টেন হ্যাগ উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। এই তো, নববর্ষের দিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে অস্কার ব্রুজো আর ক্লেটন সিলভার সঙ্গে হাতাহাতি লাগে আর কী!

দর্শকরাই বা কম কীসের? জিততে জিততে তাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। একটা ম্যাচ হারলেই শুরু হত সমালোচনার ঝড়। ‘দাদু’ ন্যাট গসডেনকে নিয়ে বহু ব্যঙ্গবিদ্রূপ হয়েছে। চার্লি খারাপ ফর্মে থাকার সময় রয় নিয়ে এসেছিল বয়স্ক গোলকিপার টাবি মর্টনকে। এই সিদ্ধান্তের জন্য রয়েরও বিপক্ষে চলে গেছিল সমর্থকরা। আবার টাবির শেষ ম্যাচের অমানবিক পারফরম্যান্সের পর উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছে সমর্থকরা। দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাওয়ার পরেও রয় বা মেলচেস্টারের সঙ্গ ছাড়েনি তারা। বিদেশের মাঠে গিয়ে স্টেডিয়াম কাঁপিয়ে এসেছে। এদের জন্যই রয় ইংল্যান্ডের ম্যানেজারির দায়িত্ব ছেড়ে ফিরে এসেছে রোভার্সে। নিজে মুখে বলেছে, ‘এরাই আমাদের সমর্থক! এদেরই আনন্দ দেবার জন্য আমরা খেলতে নামি!’ তবে সমর্থকদের সত্যিকারের গুরুত্ব টের পাওয়া গেছে অন্য একটি বিষয়ে। সে কথায় একটু পরে আসছি।

আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে রয়ের ফুটবল জীবনের থেকেও বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে তার ব্যক্তিগত জীবন। যার সূত্রপাত হয় বসরানের ঘটনা থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলপ্রাচুর্যে ভরপুর দেশের শেখের বহুদিনের স্বপ্ন একটা দারুণ ফুটবল টিম গড়ে তোলা। নিঃসন্দেহে রয়ই তার উপযুক্ত লোক। দু’কোটি টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি ছিল তারা। কিন্তু রোভার্সের ভালোবাসা ছেড়ে কোথাও গিয়ে থিতু হতে চায়নি রয়। শেষপর্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাত্রার টোপ দেওয়া হয় পেনিকে। মাঠের বিবাদ চলে আসে ঘরের মধ্যে। সাংসারিক ঝামেলার প্রভাব পড়ে রয়ের খেলাতেও। সেই যাত্রায় সব কিছু ভালোভাবে মিটে গেলেও, পরে বিভিন্ন সময়ে গণ্ডগোল বেঁধেছে দুজনের মধ্যে। মূল অভিযোগ ছিল, রয়ের ফুটবল পাগলামির দিকে। স্ত্রী-সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের থেকেও সে সবসময় বেশি গুরুত্ব দিয়েছে মেলচেস্টারের ভাবমূর্তিকে। দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে রয় কীভাবে বারবার ফিরে আসে, সেটাই কমিকসের অন্যতম ইউএসপি।

বসরানের কথা যখন উঠলই, তখন আরেকটা কথাও মনে হয়। কমিকসের কাহিনিকার ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন কিনা জানা নেই, তবে আজকের সময়ে সৌদি আরবের ফুটবল স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এই ঘটনা। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ‘জাতার’-এর সঙ্গে নামের মিলও লক্ষ্যণীয়। এখানেই শেষ নয়। ইস্টগেট ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামে ‘জায়েন্ট স্ক্রিন’ বসানো হয়। সেখানে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর রিপ্লে দেখে রেফারি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ যেন আজকের ফুটবলের ‘ভার’-এর আদিরূপ। সেই হিসেবে রয়কে তো ‘ভার’-এর আবিষ্কর্তা বলা যায় না কি?

রয়ের জীবনে সবচেয়ে বড় সংকট আসে ১৯৮৮ সালে (আনন্দমেলায়, ইংরেজি কমিকসে ১৯৮১)। এক রাতে এক অজ্ঞাত আততায়ী গুলি চালায় রয়ের উপরে। মৃত্যুর হাত থেকে কোনও রকমে বেঁচে গেলেও সে তখন কোমায় আচ্ছন্ন। কে সেই শত্রু? পুলিশের সন্দেহ মূলত পাঁচজনকে নিয়ে– অভিনেতা এলটন ব্লেক, নতুন ফুটবলার কেনি লোগানের বাবা আর্থার, ভিক গাথরি, অভদ্র ফুটবল-ভক্ত ট্রিভর ব্রিনসডেন আর রয়ের দূর সম্পর্কের ভাই আরনি মেকিফ। পাঁচজনেরই যথেষ্ট ‘মোটিভ’ রয়েছে। গোটা মেলচেস্টার তখন রয়ের জন্য প্রার্থনা করছে। প্রিয় নায়ককে সুস্থ দেখার আশায় হাসপাতালের সামনে সব সময় অপেক্ষা করে কয়েকশো সমর্থক। পেনি আর তিন সন্তান প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রয়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার।

খেলার মাঠে তখন অন্য সমস্যা। রয়কে ছাড়া ছিন্নভিন্ন রোভার্স মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে প্রথম ডিভিশনে ফিরে আসার। কিন্তু কেনি বা ভিক– দুজনেই খোলা মনে খেলার অবস্থায় নেই। বাকি প্লেয়ারদের মাথাতেও সর্বক্ষণ চলছে রয়কে নিয়ে দুশ্চিন্তা। ফুটবল তখন আর নব্বই মিনিটের মধ্যে আটকে থাকে না। রয়ের জীবন-মরণের অনেক প্রশ্ন জড়িয়ে যায় তার সঙ্গে। প্রাণের থেকে প্রিয় ক্লাবের ভালোবাসার টানে কি ফিরে আসবে না রয়? শুধুমাত্র রয়ের জন্য তারা জান কবুল করে দেয় মাঠে। অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলে মেলচেস্টার। রেডিওতে সমর্থকদের চিৎকার বাজতে থাকে অচেতন রয়ের হাসপাতালের ঘরে। ‘রয় রেস! রয় রেস!’ ধ্বনিতে গোটা স্টেডিয়াম ভেঙে পড়ছে। আর সেই শব্দেই জ্ঞান ফিরে আসে রয়ের। যে ক্লাব আর সমর্থকদের জন্য সে নিজের জীবন পর্যন্ত বাজি লাগিয়েছিল, তাদের গর্জনই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে রয়কে। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে একজন ফুটবলারের?

অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও, একটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ল। ‘লুনি টুনস’ কার্টুনের কণ্ঠশিল্পী মেল ব্ল্যাঙ্ক তখন কোমায়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। ডাক্তারদের হাজার চেষ্টাতেও সাড়া দিচ্ছেন না। ১৪ দিন পর ব্ল্যাঙ্কের এক ডাক্তার কানের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘এই যে, বাগস বানি, আজ কেমন আছেন?’ কিছুক্ষণের নীরবতা, হঠাৎ সেই শূন্যতা ভেঙে দুর্বল কণ্ঠে উত্তর এল ব্ল্যাঙ্কের থেকে, ‘ম্যাএএএ, আপনার কী খবর ডাক্তারবাবু?’ এটা ১৯৬১ সালের ঘটনা। ২০ বছর পর বাস্তব যেন কমিকসে রূপ পেল।

যাই হোক, রয়ের কথায় ফেরা যাক। এরপর রাজার প্রত্যাবর্তন। নতুন জীবন আর পুরনো ক্লাবকে নিয়ে শুরু হয় পথচলা। অপরাজিত থেকে প্রথম ডিভিশনেও ফিরে আসে রোভার্স। অপরাধী হিসেবে ধরা পড়ে অভিনেতা এলটন ব্লেক। সবই যখন মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে, তখনই বেঁকে বসেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্যাম বার্লো। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রয়ের সঙ্গে ক্রমাগত মতবিরোধ বাড়তে থাকে। যার প্রভাব পড়ে খেলোয়াড় ও সমর্থকদের উপরেও। ঘরে-বাইরে একা হয়ে রয় সিদ্ধান্ত নেয় মেলচেস্টার ছেড়ে দেওয়ার। সেই সময়ে ওয়ালফোর্ড ক্লাবের মালিক হার্ভে রসন পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রয়কে স্বাগত জানায়। কিন্তু শিকড় থেকে উপড়ে নিলে কি গাছ প্রাণে বাঁচে? রয় যদিও বা নতুন ক্লাবে মানিয়ে নিল, মুখ থুবড়ে পড়ল মেলচেস্টার। ঠিক যেরকম হয়েছিল লিওনেল মেসি ছাড়ার পর বার্সেলোনার অবস্থা।

অবশেষে সমর্থকদের চাপে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় স্যাম বার্লো। এক মরশুম শেষে রোভার্সে ফিরে আসে রয়। এই ‘প্রত্যাবর্তন’-এর একটু আগেই আনন্দমেলার কাহিনি শেষ হয়েছে। তাতে হয়তো অপূর্ণতা আছে, কিন্তু এক দিক থেকে তা অর্থপূর্ণ। কারণ এরপরে রয়ের কাহিনি অদ্ভুতভাবে বাঁক নিতে থাকে। বসরানে গিয়ে আতঙ্কবাদী হামলায় অনেক খেলোয়াড়ের মৃত্যু ঘটে। রয় সেবার বেঁচে গেলেও পরে মেক্সিকোতে তাকে কিডন্যাপ করা হয়। কিশোরপাঠ্য কমিকসে এইসব ঘটনার আমদানির জন্য সমালোচনাও হয় সেই সময়ে।

অনেকের মতে, ইংল্যান্ডের ফুটবলার ববি মুরের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত ছিল রয়ের জীবনকাহিনি। ১৯৯৩ সালে মৃত্যু ঘটে মুরের। তার কিছুদিন আগেই বন্ধ হয়ে যায় ‘রোভার্সের রয়’। আর সেই বছরই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আবির্ভাব ঘটে আরেক ডাকাবুকো অধিনায়কের। তাঁর নামও রয়– রয় কিন।

কীভাবে যেন অলৌকিক যোগসূত্র তৈরি হয়ে যায় প্রতিটি ড্রিবলিংয়ে। রয়ের বয়স বাড়ে না। ৪০ মরশুম খেলার পরেও বয়স দাঁড়িয়ে থাকে মধ্য তিরিশে। গোলের ঠিকানা লেখা অ্যাসিস্ট মুছে দেয় মানচিত্র। দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে এক বেপরোয়া জাদুকর ঢুকে পড়ে বাঙালি পাঠকের ফুটবল-স্বপ্নে। ‘ঘরের ছেলে’-র মতো তাকে পরিয়ে দেওয়া হয় নিজের ক্লাবের জার্সি। এক ফুটবল-পাগল জাতির কাছে ময়দানের ধুলো-কাদামাখা একজন নিজস্ব ফুটবল মহানায়কের যে বড্ড অভাব।তাই কোনও এক রয়কে পেতেই বাঙালি তাকে যোগ্য মযার্দায় তুলে রেখেছিল। সেদিনের যেসব শিশু-কিশোর তাঁর জুতোয় পা গলিয়েছিল, তারা আজও যেন সেই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। চিরকালীন নস্টালজিয়া হয়ে ‘সুপারহিরো’ হিসেবে থেকে গেল রোভার্সের রয় রেস।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved